Отражение природных кодов в индивидуально-авторском стиле П.П. Бажова (на примере концепта «золото»)

Автор: Щукина Д.А., Степанова Л.Ю.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны особенности репрезентации природных кодов в сказах П.П. Бажова на основе изучения концепта «золото» посредством анализа имени концепта – существительного золото – и его ассоциатов в сопоставлении с данными лексикографических источников современного русского литературного языка. В качестве материала исследования использованы сказы уральского писателя. В результате проведенного анализа выявлено содержание этимологического, базового, ассоциативно-расширительного уровней концепта «золото» в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова. Установлено, что этимологический уровень изучаемого концепта в русском литературном языке и в индивидуально-авторском дискурсе уральского писателя репрезентирован значением «драгоценный металл желтого цвета». Показано, что на базовом уровне концепта в дискурсе П.П. Бажова не актуализированы отдельные денотативные значения, зафиксированные в русском литературном языке. Определены различия ассоциативного уровня концепта, отраженного в сказах писателя и в сознании носителей русского литературного языка. Охарактеризованы регионально маркированные значения концепта, обусловленные влиянием особенностей природной, культурной, профессиональной деятельности жителей Урала. Практическая значимость исследования заключается в развитии системы теоретических представлений о структуре концепта, выделении регионально маркированных значений концептосферы индивидуально-авторского дискурса П.П. Бажова.

Природный код, культурный код, концепт, концептосфера, уровни концепта, П.П. Бажов, сказ, лексика.

Короткий адрес: https://sciup.org/149138089

IDR: 149138089 | УДК: 811.161.1’27 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.4.

Текст научной статьи Отражение природных кодов в индивидуально-авторском стиле П.П. Бажова (на примере концепта «золото»)

DOI:

В последние десятилетия в качестве одной из центральных проблем лингвистических наук выступает выявление взаимосвязей личности, языка и культуры. Несмотря на внушительную библиографию по этой проблематике, включающую фундаментальные труды Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Е.С. Кубряковой, Ю.М. Лотмана, И.А. Стернина, Ю.С. Степанова, В.Н. Телии и др., аспекты становления индивидуально-авторского дискурса отдельных писателей изучены фрагментарно. В частности, на периферии научного внимания остаются произведения П.П. Бажова, особенности репрезентации в них авторского мировосприятия, хотя П.П. Бажов – не только один из выдающихся русских писателей, не только яркий выразитель региональной идентичности, но, по словам М. Литовской, и ее создатель [Литовская, 2014, с. 247]. Изучение творчества П.П. Бажова позволит понять механизмы влияния культурных, региональных факторов на формирование индивидуально-авторского дискурса. Иными словами, наблюдается противоречие, обусловленное ростом научного интереса к вопросам формирования индивидуально-авторского стиля отдельных писателей, влияния на этот процесс фактора региона, где проживал или проживает тот или иной писатель, и отсутствием работ, посвященных изучению заявленной проблематики в художественном дискурсе П.П. Бажова. Необходимость разрешения указанного противоречия определяет актуальность данной работы.

Актуальность исследования обусловлена также тем, что сегодня остаются не до конца изученными особенности репрезентации природных культурных кодов, природных объектов, минералов в художественном дискурсе.

Б.И. Кононенко под культурным кодом понимает «совокупность знаков (символов), смыслов (и их комбинаций), которые заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности человека» (Кононенко). Здесь актуализируется знаковый характер кода, культурная значимость объектов как материальной, так и духовной культуры.

Приведенные толкования культурного кода не противоречат друг другу, но акцентируют внимание на различных аспектах исследуемого понятия. Итак, культурный код представляет собой языковой знак, номинацию объекта материальной и/или духовной культуры, наделенную дополнительными культурными смыслами. Он вторичен по отношению к прямой номинации объекта или процесса, всегда функционирует в рамках той или иной культурной модели, следовательно, всегда культурно маркирован.

Культурные коды находят свое отражение в концептах и репрезентированы лексическими единицами языка.

Целью исследования выступает выявление особенностей употребления концепта «золото» как отражения природного кода в художественном дискурсе П.П. Бажова.

Материал и методы

В качестве метода исследования использован корпусный анализ, в качестве методики – семантическая интерпретация ассоциативных реакций. Кроме того, применялся прием количественных подсчетов.

Современный корпус содержит массивы данных, которые предоставляют исследователю многочисленные возможности, облегчающие работу с исследуемым материалом, что позволяет применять корпусный анализ для выявления не только грамматических, но и семантических аспектов языка.

Методика семантической семной интерпретации ассоциативных реакций была разработана в трудах О.Е. Виноградовой, А.В. Рудаковой, И.А. Стернина [Виноградова, Стернин, 2016; Рудакова, Стернин, 2016; Стернин, 2011; 2018], которые включают в процедуру исследования следующие операции: 1) описание денотативного компонента значения; 2) описание содержательной, признаковой части; 3) описание функциональной части: назначения, формы, размера, материала изготовления, конструктивных особенностей, локализации, времени существования и т. д.; 4) описание символической актуализации (при наличии); 5) описание мифологической актуализации (при наличии); 6) реляционное описание, отражающее внешние связи значения [Стернин, 2011, с. 9; 2018, с. 10].

В соответствии с описанной процедурой выявляется структура концепта, формируемая следующими уровнями:

-

– этимологический уровень: содержит описание исторического пути развития семантики концепта;

-

– базовый уровень: представляет собой совокупность сложившихся и зафиксированных в современной энциклопедической, справочной литературе денотативных значений концепта;

– ассоциативно-расширительный уровень: включает в себя совокупность всех коннотативных значений, возникающих в структуре концепта на основании ассоциативных связей [Вдовина, 2007, c. 42; Степанов, 1997, c. 42–45; Филиппова, 2007].

Материалом для исследования послужили тексты сказов П.П. Бажова, представленные в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), поскольку преимуществами обращения к ресурсу выступают возможности ограничения поисковых запросов, во-первых, художественными текстами, во-вторых, гендером автора (мужской), в-третьих, типом текста (сказ). В результате применения указанных ограничений исследователь получает возможности работы непосредственно с контекстами, репрезентирующими концепт в сказах П.П. Бажова.

Кроме того, в качестве материала исследования использованы данные «Русского ассоциативного словаря» (РАС). Лексикографические источники такого типа предлагают обширный материал для описания вербальных ассоциаций, что позволяет «выявить в значении слова такие семантические компоненты, которые не фиксируются другими методами и приемами семантического анализа» [Маклакова, Стернин, 2013, с. 27]. В отличие от других словарей, ассоциативные вокабуляры отражают сознание усредненного носителя языка.

Результаты и обсуждение

Обратимся к выявлению признаков концепта «золото» на этимологическом уровне посредством анализа имени концепта. Лексема золото фиксируется в текстах с X в., восходит к индоевропейскому * ghel- (желтый, зеленый, золотой) (Черных, с. 328). Золото , таким образом, представляет собой название металла по цвету – первое денотативное значение концепта.

В соответствии с методикой семантической интерпретации представляется актуальным обратиться к выявлению базового уровня концепта, его денотатов, закрепленных в лексикографических источниках.

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, отражающем состояние русского языка того времени, когда создавались сказы П.П. Бажова, представлены следующие значения лексической единицы золото :

-

1. Один из благородных металлов желтого цвета, который употребляется для изготовления драгоценных изделий, мерило ценности.

-

2. Собирательное: изделия из золота.

-

3. В переносном значении: кто-либо, обладающий большими достоинствами.

-

4. Собирательное: монеты из золота.

-

5. Шелковые нити, покрытые тонким слоем золота.

-

6. В переносном значении: ласкательное обращение (Толковый словарь Ушакова, стб. 1114).

В индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова существительное золото употребляется преимущественно в своем первом значении для номинации благородного металла желтого цвета, который используется в процессе изготовления драгоценных изделий:

-

(1) Вроде и просто, а как подумаешь, – большая это редкость, чтоб в здешнем жильном золоте отдельно комышек найти (НКРЯ. Золотые дайки. 1945).

Слово золото также представлено в собирательном значении при номинировании золотых монет:

-

(2) Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам (НКРЯ. Ру-дяной перевал. 1947).

Кроме того, в сказах П.П. Бажова золото употреблено в переносном значении:

-

(3) По-господски одеты, и все в золоте да заслугах (НКРЯ. Малахитовая шкатулка. 1938).

В приведенном фрагменте лексема использована либо в значении «шелковые нити, покрытые золотом» (ткань, из которой была изготовлена одежда персонажей), либо для номинации украшений из драгоценного металла.

Для установления сформированности базового уровня концепта «золото» в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова были использованы количественные данные. Прежде всего представляется целесообразным выявить количество употребления словоформ анализируемого существительного в бажовских сказах (см. табл. 1).

Как показывают данные таблицы, наиболее употребительными в индивидуально-авторском дискурсе являются формы винительного и именительного падежей. Форма именительного падежа выступает средством номинации понятия, ввода его в речь, например, для номинации монет из золота:

-

(4) Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам (НКРЯ. Ру-дяной перевал. 1947).

Винительный падеж существительных обозначает объект действия с материалом. Например, словоформа фиксирует объект действий – добываемое золото:

Таблица 1. Количественная представленность словоформ существительного золото в сказах П.П. Бажова

Table 1. Quantitative representation of word forms of the noun золото ( gold ) in the tales (skazy) of P.P. Bazhov

|

Падеж |

Словоформа |

Количество |

|

Им. п. |

золото |

26 |

|

Род. п. |

золота |

23 |

|

Дат. п. |

золоту |

10 |

|

Вин. п. |

золото |

39 |

|

Тв. п. |

золотом |

14 |

|

Предл. п. |

золоте |

3 |

-

(5) Я и убрался на прииски, где золото да камешки добывали (НКРЯ. Аметистовое дело. 1947).

Третьей по количеству употреблений является форма родительного падежа, которая выражает семантику принадлежности. Например, существительное использовано для выражения особенностей внешнего вида мифологического существа:

-

(6) Эта девица – Полозова дочь, прозывается Золотой Волос. Волосы у нее из чистого золота (НКРЯ. Золотой волос. 1939).

Менее частотна форма творительного падежа, отражающая действия над объектом. Например, словоформа выступает средством выражения значения совершения действий над материалом, объектом – реализации профессиональной деятельности по обработке золота и драгоценных камней:

-

(7) По счастью, наутро какому-то деревенскому, – он тоже летами маленько камешками да золотом занимался, – случилось в ту сторону на лошади дорогу торить (НКРЯ. Бажов. Ключ земли. 1940).

Нечастотной является форма дательного падежа. Она используется, например, для отражения действий по отношению к предмету, материалу – жильному золоту:

-

(8) А рудничные рабочие уважали, первым человеком по жильному золоту считали и в случае какой заминки – нежданный пласт, скажем, подойдет, либо жила завихляет – всегда советовались со стариком (НКРЯ. Рудяной перевал. 1947).

Наименее представленной в сказах П.П. Бажова является форма предложного падежа. Словоформа служит целям описания внешнего вида персонажей (см. комментарий к примеру (3)).

Как видим, в сказах уральского писателя более употребительными являются формы именительного, родительного, винительного падежей, которые обеспечивают: 1) номинацию металла; 2) представляют золото как объект действия; 3) передают значение осуществления действия по отношению к предмету. В то же время значения творительного и предложного падежей – действия над материалом, объективное, определительное и обстоятельное значения – представлены в меньшей степени. Иначе говоря, для П.П. Бажова золото – объект действий, объект по отношению к которому (но не над которым) осуществляются определенные действия, то есть оно приобретает большую степень субъектности, значимости. Полученные данные можно объяснить особенностями региональных промыслов: местные жители издавна занимались добычей золота и других металлов. От успеха такого рода занятий зависело благосостояние семьи, поэтому значимость металла для жителей Урала всегда была высокой.

Изучение особенностей отражения культурных кодов на основании обращения к концепту «золото» в сказах П.П. Бажова требует обращения к изучению ассоциативного уровня исследуемой лексемы. Согласно «Русскому ассоциативному словарю», наиболее многочисленными являются следующие ассоциаты на слово-стимул золото : серебро , блестит , дорогое , кольцо , деньги , богатство , металл , блеск , желтое , червонное (РАС).

Приведенные данные свидетельствуют о наличии прямой связи между базовым и ассоциативным уровнями концепта. Соотношение между денотатами существительного золото и его ассоциатами может быть представлено следующим образом:

-

1. Благородный металл желтого цвета, который употребляется для изготовления драгоценных изделий: серебро – ассоциат возникает на основании принадлежности золота и серебра к группе драгоценных металлов; желтое – ассоциат возникает на основании цвета металла (этимологическое значение), отношения метонимии; блестит , блеск – ассоциации возникают на основании свойств золота, обладающего блеском, отношения метонимии; дорогое – золото, изделия из металла, как правило, изделия из золота отличаются высокой стоимостью, отношения метонимии; металл – ассоциат возникает на основании отношений гипонимии. К указанному денотату можно отнести и ассоциат червонное , выступающий прямой номинацией металла.

-

2. Изделия из золота: кольцо .

-

3. Монеты из золота: деньги , богатство – ассоциации возникают на основании сходства функций.

Как видим, большая часть ассоциатов связана с этимологическим значением лексемы – «драгоценный металл», со значением «изделие из металла», а также золота как символа богатства, материального благополучия.

На следующем этапе исследования выявлены особенности ассоциативных значений существительного золото в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова и лексикографических источниках, то есть проведен сопоставительный анализ ассоциатов в общелитературном языке (на материале лексикографических источников) и в сказах П.П. Бажова. В процессе анализа особенностей репрезентации ассоциативного уровня в сказах П.П. Бажова однокоренные ассоциаты блеск и блестеть были объединены. Полученные результаты представлены ниже.

серебро :

-

(9) Все, можно сказать, тропки отоптал, всякий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал, – не пахнет ли где золотишком, не звенит ли серебро , не брянчат ли хоть медяшки (НКРЯ. Про главного вора. Сказ дегтярского горняка. 1941).

В приведенном примере серебро включено в номинативный ряд лексем, обозначающих «деньги».

блестит , блеск :

-

(10) Ножны так и сверкают золотом да дорогими каменьями (НКРЯ. Старых гор подаренье. 1946).

В контексте используется глагол сверкать «ярко блестеть, сиять переливчатым светом» (Толковый словарь Ушакова, стб. 153), выступающий синонимом глагола блестеть .

дорогое :

-

(11) На мое понятие, он много дороже золота и платины, потому – для большого дела идет, и редко кто знает, где его искать, а он может, вот в этом голубеньком камешке (НКРЯ. Рудяной перевал. 1947).

В контексте золото представлено как дорогой металл.

кольцо :

-

(12) И может Полоз все место, где золото родится, в свое кольцо взять (НКРЯ. Золотой волос. 1939).

В данном случае речь идет об особенностях залежей золота. Как отмечает П.П. Бажов, «происхождение образа Полоза – змея-хранителя золота – как-то совсем не интересовало: этот образ казался с детства привычным....Любопытно, что в кла-доискательской рецептуре рекомендовалось “подглядывать” “след Полоза”, его “кольца” в вечерние часы, после чего они уходят в землю» [Бажов, 1986, с. 317–318]. Соответственно, в сознании жителей региона ассоциат связан преимущественно с залежами золота, значение формируется под влиянием региональной мифологии, «знакомых с детства» привычных мифологических образов, особенностей производственной деятельности региона, жители которого с древнейших времен занимаются поиском залежей драгоценных металлов и камней, разрабатывают рекомендации по поиску кладов, при этом накопленный веками практический опыт органично сливается с мифологическими верованиями.

деньги :

-

(13) Не пойду в гору, хоть золотом осыпь! (НКРЯ. Тяжелая витушка. 1939).

Устойчивое выражение восходит к значению золота как монет из этого металла. Сегодня фразеологизм считается устаревшим (Фразеологический словарь), в бажовских сказах отвечает целям стилизации, позволяет подчеркнуть отдаленность происходящих событий во времени.

богатство :

-

(14) Никуда не пойду, а на рудник и золотом не заманишь (НКРЯ. Сочневы камешки. 1937).

Указанное значение тесно связано со значением «золото как монеты», золото представлено как символ богатства, материального благополучия.

металл :

-

(15) Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти (НКРЯ. Золотой волос. 1939).

В данном случае речь идет о золоте как металле, который можно унести с собой после встречи с Полозом – мифическим существом, огромным змеем, который начальствует над змеями, владеет золотыми запасами, кладами и распоряжается ими при помощи своих слуг – змей и ящериц.

Как видим, в произведениях П.П. Бажова слово золото (и его производное золотишко ) отмечено практически во всех значениях, вызывающих соответствующие им ассоциаты, зафиксированные в «Русском ассоциативном словаре», исключение составляют ассоциаты-номинации цвета металла: желтое и червонное .

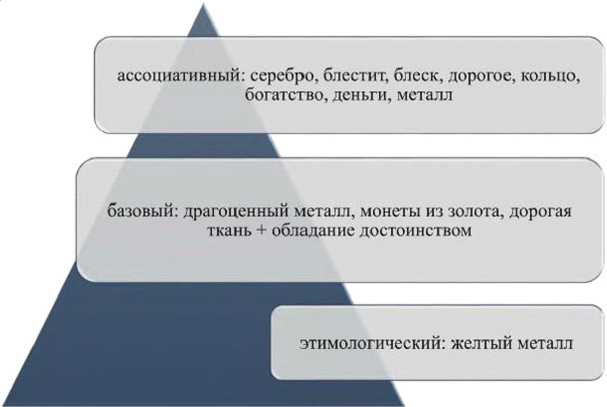

На основании проведенного анализа реконструирована структура концепта «золото» в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова (см. рисунок). Наиболее разнообразно представлен ассоциативный уровень, отражающий развитие концепта, при этом содержание базового и ассоциативного уровней концепта «золото», реализованного в дискурсе П.П. Бажова, несколько сужено по сравнению с закрепленным в лексикографических источниках.

Кроме того, в процессе анализа были выявлены особенности структуры концепта в бажовских сказах (см. табл. 2).

Как показывают результаты анализа, под влиянием природных, социальных, производственных особенностей региона структура базового и ассоциативного уровней исследуемого концепта в творчестве П.П. Бажова несколько отличается по сравнению с представленной в лексикографических источниках. На базовом уровне отмечается снижение количества значений, лексема не используется в качестве ласкательного обра-

Структура концепта «золото» в индивидуально-авторском дискурсе П.П. Бажова

Structure of the concept “золото” (“gold”) in the individual-author’s discourse of P.P. Bazhov

Таблица 2. Содержание концепта «золото» в сказах П.П. Бажова

Table 2. Content of the concept “золото” (“gold”) in the tales (skazy) of P.P. Bazhov

|

Уровень концепта |

Содержание, представленное в лексикографических источниках |

Содержание, представленное в сказах П.П. Бажова |

|

Этимологический |

желтый металл |

|

|

Базовый |

|

|

|

Ассоциативный |

серебро , блестит ( блеск ), дорогое , кольцо «изделие из золота», деньги , богатство , металл , желтое , червонное |

серебро , блестит ( блеск ), дорогое , кольцо «форма залегания золота», деньги , богатство , металл |

щения. Специфика производственной деятельности региона обусловила объединение значений металла и изделий, изготовленных из металла.

На ассоциативном уровне отмечается отсутствие значений, связанных с представленными в словаре номинациями цвета металла, что может объясняться не отсутствием в языке региона указанных номинаций, но вариативностью, многообразием, наличием дополнительных значений, не зафиксированных в словарях.

Заключение

Культурный код, представляя собой языковой знак, вербальную номинацию объекта культуры, формируется в рамках определенной культурной модели, в результате чего приобретает дополнительные культурно маркированные смыслы. Культурные коды репрезентированы концептами, лексическими единицами, синтаксическими конструкциями. Экспликация природного культурного кода осуществляется посредством номинаций всей совокупности природных объектов, в том числе камней и металлов.

В результате исследования репрезентации природного культурного кода в индивидуально-авторском стиле П.П. Бажова на основании изучения функционирования концепта «золото» выявлено, что особенности репрезентации данного концепта в произведениях писателя обусловлены, с одной стороны, родом занятий жителей Урала, с другой – сюжетной линией сказов.

Если значения этимологического уровня концепта выступают тождественными в произведениях П.П. Бажова и лексикографических источниках, то значения базового и ассоциативного уровней отражают особенности производственной, профессиональной деятельности жителей региона, содержат отсылки к процессам поиска, добычи и обработки золота, сформированы под влиянием региональных факторов, природно-географических условий, уклада повседневной жизни жителей.

На ассоциативном уровне концепта отмечается некоторое сужение его структуры, отсутствие значений, связанных с номинацией цвета золота, которое, по-видимому, свидетельствует о том, что для жителей Урала цвета золота не сводятся к желтому и червонному: у этого металла выделяется большее количество цветовых оттенков.

Выявленными особенностями содержание концепта не ограничивается, требуется дальнейшая работа, направленная на исследование регионально маркированных денотатов и ассоциатов лексемы.

Список литературы Отражение природных кодов в индивидуально-авторском стиле П.П. Бажова (на примере концепта «золото»)

- Бажов П. П., 1986. У старого рудника (Вместо предисловия) // Сочинения в трех томах. М. : Правда. Т. 2. С. 273–323.

- Вдовина Е. В., 2007. Поздравление в речевом этикете: концептуальный и коммуникативный анализ // Русский язык за рубежом. № 2. С. 41–48.

- Виноградова О. Е., Стернин И. А., 2016. Психолингвистические методики в описании семантики слова. Воронеж : Истоки. 157 с.

- Гудков Д. Б., Ковшова М. Л., 2007. Телесный код русской культуры: материалы к словарю. М. : Гнозис. 288 с.

- Кольовска Е. Г., 2012. Море как единица природно-ландшафтного кода русской культуры // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. № 2. С. 69–74.

- Кольовска Е. Г., 2014. Экспликация природно-ландшафтного кода культуры в русских паремиях // Гуманитарные и социальные науки. № 6. С. 153–160.

- Красных В. В., 2001. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору) // Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М. : МАКС Пресс. Вып. 19. С. 5–20.

- Литовская М., 2014. Взрослый детский писатель П.П. Бажов: конфликт редактур // Детские чтения. № 2. С. 243–254.

- Маклакова Е. А., Стернин И. А., 2013. Теоретические проблемы семной семасиологии. Воронеж : Истоки. 277 с.

- Рудакова А. В., Стернин И. А., 2016. Психолингвистический эксперимент и описание семантики слова // Вопросы психолингвистики. № 27. С. 194–208.

- Сарач Х., 2016. «Гора» и «dağ» в русской и турецкой фразеологии: природно-ландшафтный код культуры // Вопросы психолингвистики. № 29. С. 322–333.

- Степанов Ю. С., 1997. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М. : Яз. рус. культуры. 824 с.

- Стернин И. А., 2011. Психолингвистическое значение слова // Русистика. № 1. С. 5–13.

- Стернин И. А., 2018. Исследование значения как феномена языкового сознания. Алматы : Полилингва. 200 с.

- Телия В. Н., 2005. О феномене воспроизводимости языковых выражений // Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М. : МАКС ПРЕСС. Вып. 30. С. 4–42.

- Телия В. Н., 2006. Предисловие // Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / отв. ред. В. Н. Телия. М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА. С. 4–42.

- Филиппова М. А., 2007. Концепт «демократия» в американской лингвокультуре // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 2. С. 18–22.

- Шустова C. В., Носкова И. В., 2019. Природно-ландшафтный код в английской культуре // Art Logos (Искусство слова). № 1 (6). С. 111–120.