Палеогеография стоянки Костенки-14 (Маркина Гора)

Автор: Величко А.А., Писарева В.В., Седов С.Н., Синицын А.А., Тимирева С.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (40), 2009 года.

Бесплатный доступ

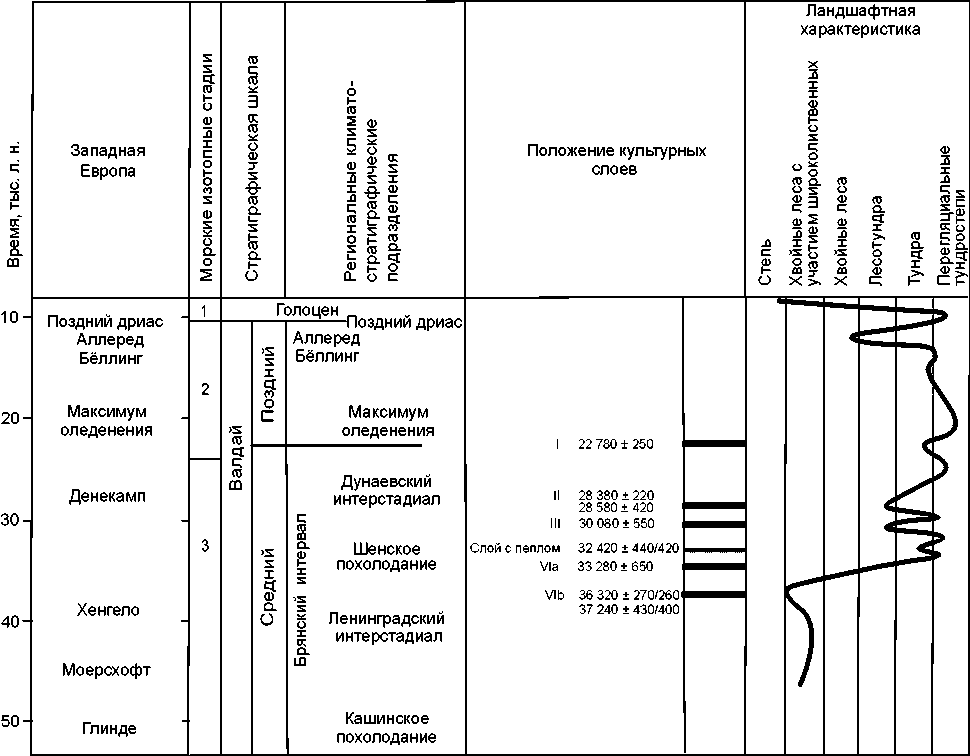

В ходе комплексных геолого-палеогеографических исследований впервые установлено, что т.н. гумусовые прослои в делювиальном шлейфе стоянки Костенки-14 представляют собой ископаемые почвы различного генезиса. Показано, что в системе криогенных деформаций в разрезе определенную роль играли не процессы солифлюкции, а механизм блокового смещения толщи в целом. В эпоху, соответствующую самому древнему культурному слою IVb (~37-36 тыс. л.н.), на месте крутого склона («мыса») Маркиной горы существовала прорезанная ручьем плоская лощина. Ранняя пора функционирования стоянки (вторая половина средневалдайского мегаинтерстадиала) характеризовалась благоприятным климатом, определившим развитие хвойно-широколиственных лесов. В условиях начавшегося похолодания в эпоху, соответствующую культурному слою IVa (~33 тыс. л.н.), еще были хвойные еловые леса. На заключительном отрезке мегаинтерстадиала в окрестностях стоянки ландшафты изменялись лишь в диапазоне от перигляциальных до тундровых и лесотундровых. Наиболее суровые, криоаридные условия пленигляциала существовали во время накопления слоя I (~22 тыс. л.н.).

Верхний плейстоцен, поздний палеолит, хроностратиграфия, палеокриогенез, ландшафтно-климатические реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/14522752

IDR: 14522752 | УДК: 551.89

Текст научной статьи Палеогеография стоянки Костенки-14 (Маркина Гора)

В уникальном по концентрации позднепалеолитических стоянок Костенковско-Борщевском районе комплекс памятников ранней поры позднего палеолита имеет особое значение для познания этапов истории первобытного общества в целом. В 50-х–70-х гг. XX в. была заложена основа хроностратиграфической последовательности культурных слоев этого комплекса [Рогачев, 1957; Борисковский, 1963], опиравшаяся в определенной степени на геолого-геоморфологические исследования склоновых шлейфов второй надпойменной террасы Дона, проводившиеся М.Н. Грищенко [1950], Г.И. Лазуковым [1957], а затем А.А. Величко [1961, 1963]. Разработанная в те годы схема в главных чертах не потеряла своего значения и до сих пор. Дальнейшие исследования, осуществлявшиеся Н.Д. Прасловым [Праслов, Рогачев, 1982; Праслов,

1984], М.В. Аниковичем [1993, 2003], А.А. Синицыным [2002; Sinitsyn, 1996, 2004], С.А. Лисицыным [2004] и их коллегами, внесли большой вклад не только в археологию памятников раннего комплекса, но и в их геологию и палеогеографию. К числу ключевых объектов этого комплекса принадлежит стоянка Кос-тенки-14, изучение которой ведется под руководством А.А. Синицына. Излагаемые в данной статье основные результаты комплексных исследований, проводимых с 2002 г., позволяют не только осуществить геоэкологические реконструкции самой стоянки, но и коснуться некоторых общих аспектов условий обитания человека ранней поры верхнего палеолита на Восточно-Европейской равнине.

Рельеф и строение отложений на участке стоянки Костенки-14

Стоянка находится на правом склоне Покровского лога примерно в 1,2 км от его устья, на участке между

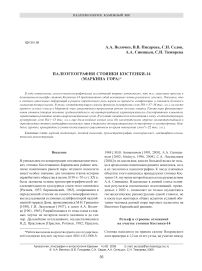

Рис. 1. Положение стоянок ранней поры позднего палеолита в Покровском логу.

а - склоновые шлейфы, связанные в долине Дона с первой надпойменной террасой; б - склоновые шлейфы, связанные со второй надпойменной террасой; в - стоянки.

двумя боковыми балками (Сеняевым и Ермишиным логами), т.е. приурочена к т.н. межбалочному мысу, имеющему местное название Маркина гора (рис. 1), что соответствует традиционному выбору позднепалеолитическим человеком места поселения. Поверхность участка, где расположена стоянка, возвышается над днищем лога на 12-15 м. Шурфами и раскопами здесь вскрыты отложения делювиального шлейфа, опирающегося в долине Дона на вторую надпойменную террасу [Лазуков, 1957; Величко, 1961].

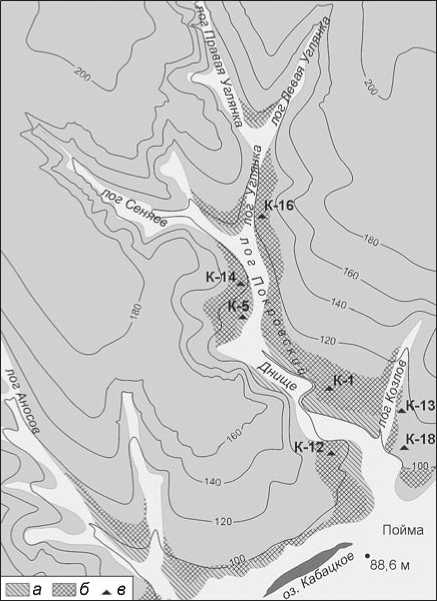

В пределах стоянки в качестве опорного объекта полевого и лабораторного изучения была избрана южная стена раскопа. Целесообразность такого выбора определялась тем, что наряду с ориентировкой стены, близкой к поперечному створу оси мыса, она находилась ближе к тыловой части мыса и, следовательно, здесь можно было обнаружить такие структурные и текстурные особенности отдельных слоев, выраженность которых в стенах раскопа, расположенных ниже по склону, ухудшалась за счет возрастания интенсивности склоновых процессов. Вместе с тем детальные наблюдения и отбор образцов проводились и на всех других стенах, а также на дне раскопа, что позволяло проследить фациальные изменения отдельных толщ и получить представление об обстановках на различных этапах обитания стоянки, зафиксированных в ее разновозрастных культурных слоях (рис. 2).

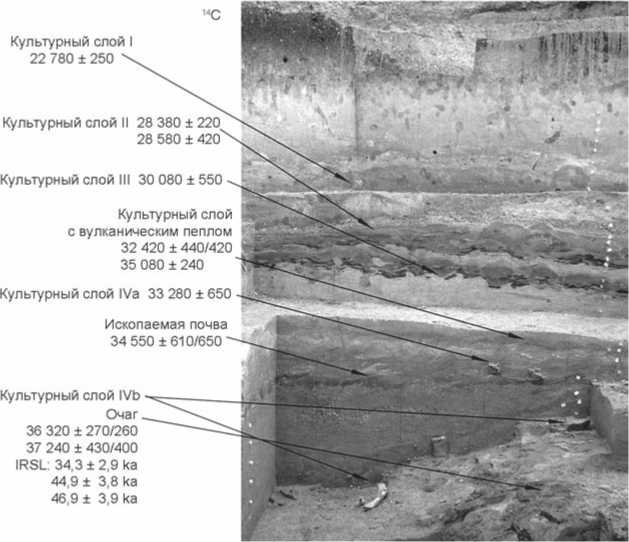

В результате исследований, проведенных в 20022007 гг., разрез на месте стоянки был подразделен на четыре основные пачки (рис. 3):

Рис. 2. Хронология культурных слоев и их положение в разрезе южной стены раскопа (фотосхема А.А. Синицына).

первая представлена в основном лессовидными суглинками с уровнями эфемерного почвообразования, верхняя часть преобразована профилем современной (голоценовой) почвы;

вторая отвечает т.н. верхней гумусовой толще, содержит почвенные комплексы с сильногумусированными уровнями;

третья включает толщу суглинков с прослоем (линзами) вулканического пепла и уровнем эфемерного почвообразования;

четвертая представлена сложным сочетанием эрозионно-аккумулятивных, субаквальных отложений с уровнями педогенеза и педоседи-мента.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных пачек (снизу вверх).

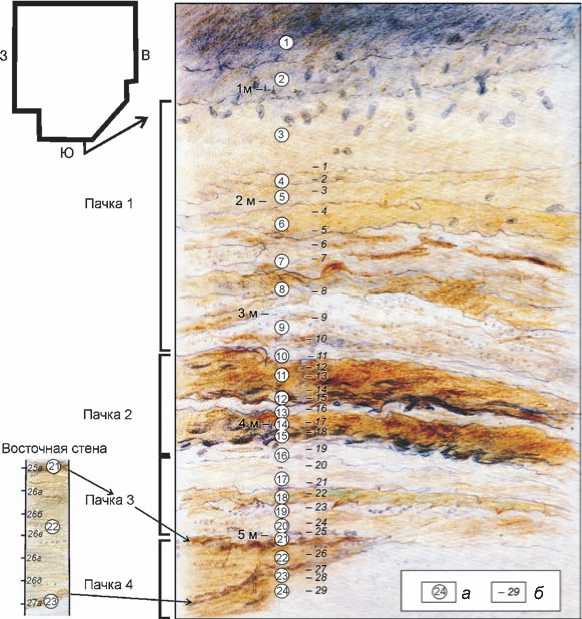

Пачка 4. Основу составляет комплекс суглинков делювиальнопролювиального генезиса, в кото- рый врезана древняя эрозионная ложбина (промоина, «овражек»), заполненная преимущественно горизонтально-слоистым серо-коричневым суглинком. Сочленение борта промоины с верхним контактом вмещающей толщи, прослеженное по двум взаимно-перпендикулярным стенам (восточной и северной), указывает на то, что промоина примыкала к поверхности, имевшей форму пологой лощины (рис. 4). Со слоем 23, фиксирующим эту поверхность, связан культурный горизонт IVb, который в настоящее время подразделяется на IVb1 и IVb2 (рис. 5). Ко времени поселения здесь человека, т.е. ок. 37–34 тыс. л.н. по 14С (или ок. 46–45 тыс. л.н. по IRSL) [Sinitsyn, Hoffecker, 2006], лощина покрывалась достаточно устойчивым почвенным и, следовательно, растительным покровом. Ее поверхность в основном была слабонаклонной, выположенной, с уклонами 2–3°. Протяженность лощины вдоль осевой линии мыса составляла не менее 6–7 м, а ширина – приблизительно 15–25 м. Вблизи промоины на расстоянии 2–3 м от ее борта наклон поверхности увеличивался от 3 до 5–7°, а далее вниз по борту – до 30–45°. В пределах раскопа промоина вскрыта на глубину 1,6–1,7 м. В условиях начавшегося похолодания почвенный покров лощи-

Ориентировка основного раскопа С

Рис. 3. Строение разреза южной стены раскопа 2004 г. с подразделением на основные пачки (характеристику см. в тексте). а – номер слоя; б – номер образца.

ны подвергся мерзлотным нарушениям сезонного характера, прослеживаемым в виде клиньев. Затем наступила фаза седиментации суглинков, характеризующихся преимущественно горизонтальной слоисто стью, они не только заполнили промоину, но и перекрыли поверхность лощины (слой 22). Суб- аквальный генезис этих суглинков и тип слоистости свидетельствуют о режиме их формирования, близком к стоячему (слабопроточному) водоему, возникшему за счет либо запруды, либо подъема уровня воды в ручье основного днища Покровского лога, которое в то время всего лишь на несколько метров

Рис. 4. Пачка 4. Положение западины и борта промоины, фиксируемое погребенной почвой с культурным слоем IVb (слой 23).

IVa

Правый борт

позднего овражка

Борта овражка.

Слой IVб1

«Горизонт очагов».

Здесь без находок

Рис. 5. Положение культурных слоев в северной стене раскопа в зоне промоины («овражка»). ПЭ – палеомаг-нитный экскурс.

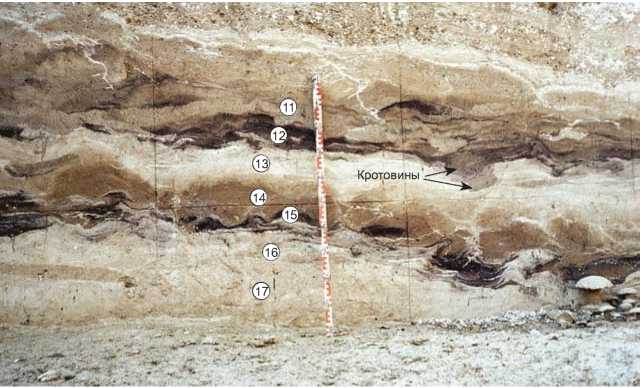

Рис. 6. Пачка 2 с двумя уровнями ископаемых почв (слои 11, 12 и 14, 15).

было ниже поверхности лощины (см. реконструкцию в заключительном разделе статьи). Пачка 4 завершается уровнем почвообразования. Фиксирующий его слой 21 имеет регулярную фестончатую структуру в разрезе северной стены раскопа. Этот уровень соответствует культурному слою IVa, возраст которого ок. 33 тыс. лет [Синицын, 2006].

Пачка 3. Верхняя ее часть (слои 16, 17; см. рис. 3) представлена тонким пылеватым суглинком от светло-палевого до белесого цвета. Его накопление, по-видимому, происходило в условиях перевевания и медленной аккумуляции материала, поступавшего с меловых склонов лога. Формирование нижней части пачки (слои 19, 20) было более активным: здесь встречаются включения обломков мела, иногда в виде линзовидных скоплений; прослеживается чередование включений белесого и светло-коричневато-палевого суглинков. Накопление нижней и верхней частей разделял перерыв, когда развивались процессы слабого почвообразования, фиксируемые в виде уровня побурения с мелкоязыковатым нижним контактом (слой 18) и незначительного осветления под ним (слой 19). Именно на эту поверхность выпал вулканический пепел ок. 32,5–32 тыс. л.н. (согласно устному сообщению А.А. Синицына, для слоя получена новая дата: 35 080 ± 240 л.н. (OxA–19021)). В разрезах на стоянке линзы вулканического пепла залегают не только по верхнему контакту почвенного уровня, но и внутри него, что связано с некоторым смещением всей толщи и проникновением линз в слой по неровностям микрорельефа. Нельзя исключать и влияние мерзлотных процессов, начавшихся вслед за выпадением пепла. Напомним также, что с уровнем почвообразования связан культурный слой, а, по данным шурфа 1955 [Velichko et al., 1997], на поверхности этого уровня было выкопано углубление, в котором обнаружено известное погребение позднепалеолитического человека.

Пачка 2. Ее часто определяют как «верхняя гумусовая толща» (слои 11–15 по южной стене; см. рис. 3). Внутри пачки выделяются два почвенных комплекса (а, б), первичные черты которых наиболее отчетливо сохранились в южной стене раскопа (рис. 6). Нижнему из них отвечает культурный слой III (ок. 31–30 тыс. л.н.), а верхнему – II (ок. 29–28 тыс. л.н.) [Sinitsyn, Hoffecker, 2006; Haesaerts et al., 2004]. Согласно общестратиграфической схеме стоянки [Sinitsyn, 1996], на этом уровне выделяются три комплекса (а, б, в). В строении обоих почвенных уровней прослеживается сходная последовательность слоев. Каждый из них (сверху вниз) начинается серо-коричневым со слабым желтоватым оттенком суглинком (соответственно слои 11 и 14). Ниже располагается уровень, состоящий из линз сильногумусированного суглинка темно-серого до черного цвета (соответственно слои 12 и 15); здесь же преимущественно распространены кротовины с заполнением как из этого, так и из вышележащего слоя. Кротовины с заполнением из нижнего комплекса встречаются в белесом суглинке (слой 16) пачки 3.

Таким образом, при проведении данных исследований впервые удалось выявить в разрезе, в т.н. верхней гумусовой толще, наличие генетических признаков почвообразования, включая кротовины. Линзовидная, фестончатая, с микрорасслоенностью внутри структура сильногумусированных уровней в обоих почвенных комплексах свидетельствует о присущей каждому из них фазе деформаций мерзлотного характера.

При прослеживании рассматриваемых уровней по восточной стене, ориентированной вдоль осевой («гребневой») части мыса вниз по склону, в направлении днища лога отчетливо видны признаки активного смещения, смятия гумусированных прослоев при их падении от 3° до 5–7°. В северной стене над двумя выдержанными уровнями почвообразования отмечается гумусированность, но без признаков генетического почвенного профиля.

Пачка 1. Строение этой пачки (см. рис. 3) существенно отличается от нижележащей. В южной стене она подразделяется на две части. Нижняя (слои 7–10) представлена чередованием серо-коричневых слоистых суглинков с прослоями и линзами, насыщенными обломками мела различного размера вплоть до 4–8 см. Весь облик данной серии свидетельствует о высокой активизации процессов делювиального сноса и переотложения при слабой задернованнос-ти меловых склонов. В нижней ее части выделяется т.н. гмелинская ископаемая почва (слой 8), представленная буроватым и сизовато-серым суглинком. С этим уровнем связан первый культурный слой (~ 23–22 тыс. л.н.).

Верхняя часть пачки (слои 3, 4) – покровные суглинки, накопление которых происходило не только в результате склоновых процессов, но и за счет поступления материала извне в аридных субаэральных условиях, скорее всего, с участием эоловых процессов. Внутри серии отмечаются уровни побурения (слои 4 и 6), возможно отвечающие фазам эфемерного почвообразования при замедлении аккумуляции суглинков. В западной стене верхняя часть представлена более полно, тогда как нижняя, содержащая линзы с обломками мела, сокращена, однако т.н. гмелинская почва и приуроченный к ней культурный слой более выдержаны.

Особенности деформаций вмещающих отложений

Помимо рассмотренных выше литологических характеристик четырех выделенных пачек, следует остановиться на генетической интерпретации тех деформаций, которыми отмечены многие слои разреза. Среди них можно выделить деформации времени формирования самого слоя, т.е. синэвентные по классификации, предложенной А.А. Величко [Величко, Морозова, 1975]. К такому типу относятся, например, трещины усыхания, встреченные в разрезе восточной стены раскопа 2005 г. в делювиально-пролювиальных отнесен основной комплекс нарушений в пачке 2. Полученные данные не позволяют приписывать т.н. верхней гумусовой толще, образующей эту пачку, солифлюкционное происхождение, поскольку в таком варианте признаки изначального строения залегающих в ней почвенных профилей не могли бы сохраниться. Оба уровня почвообразования подверглись общему смещению в виде единого массива вниз по склону. В верхней части вдоль оси мыса оно не превышало 1,0–1,5 м. Судя по восточной и северной стенкам раскопа Костенок-14, ниже по склону в процессе смещения оба уровня сближались и теряли свою индивидуально сть (рис. 7). Предположение об образовании верхнего почвенного комплекса солифлюкционным путем не согласуется и с различием в их радиоуглеродном возрасте, а также с «привязкой» к каждому из них автономных культурных слоев (II и III). Наконец, следует подчеркнуть, что наклон языков и трещин по контактам прослоев т.н. верхней гумусовой толщи такой же, как в нижележащей серии отложений (мелкие языки по нижнему контакту почвенного уровня с вулканическим пеплом, клиновидные и мелкотрещинные структуры в пачках 3 и 4).

Таким образом, новые данные не согласуются с предположениями, высказанными ранее некоторыми исследователями, включая одного из авторов статьи [Величко, 1961], а также с интерпретациями Г.И. Ла-зукова [1982] и П. Хазартца [Haesaerts et al., 2004], согласно которым основным механизмом деформаций во всем комплексе рассматриваемых отложений является солифлюкция. Единый характер текстурных и структурных нарушений, в частности, согласованность в положении деформаций в слоях, принадлежащих к толщам различного возраста, скорее всего, указывает на иной основной процесс, а именно на смещение мас- отложениях, залегающих ниже культурного слоя IVb. Условиям сурового сезонного промораживания или островной сезонной мерзлоты соответствуют клиновидные образования, нарушившие почвенный покров лощины, с которой связан культурный слой IVb. Сезонной мерзлотой, возможно, объясняется и «бахром-чатость» слоя с вулканическим пеплом. В сходных условиях возникали мелкополигональные и криотурбаци-онные структуры в почвенных комплексах т.н. верхней гумусовой толщи (пачка 2).

Другой тип представляют пост-эвентные (по классификации А.А. Величко) деформации, т.е. появившиеся после погребения изучаемого слоя. В разрезе стоянки Костенки-14 к ним

Рис. 7. Характер смещения почв пачки 2 вдоль древнего склона, вскрытого в северной стене раскопа.

сива по древнему склону. Судя по особенностям текстур, оно не было равномерным. Масштабы смещения уменьшались с глубиной, и вместе с тем оно зависело от степени увлажнения отдельных слоев.

Одним из возможных механизмов, вызвавших смещение, могло быть промерзание массива и затем его оттаивание. Однако нельзя исключать и другие процессы стрессового характера. Возможно, косвенным индикатором такого стресса является напластование больших линз, содержащих крупные угловатые обломки мела в основании пачки 1 (слои 7, 9), что свидетельствует о внезапной разгрузке обломочного материала с расположенных выше склонов.

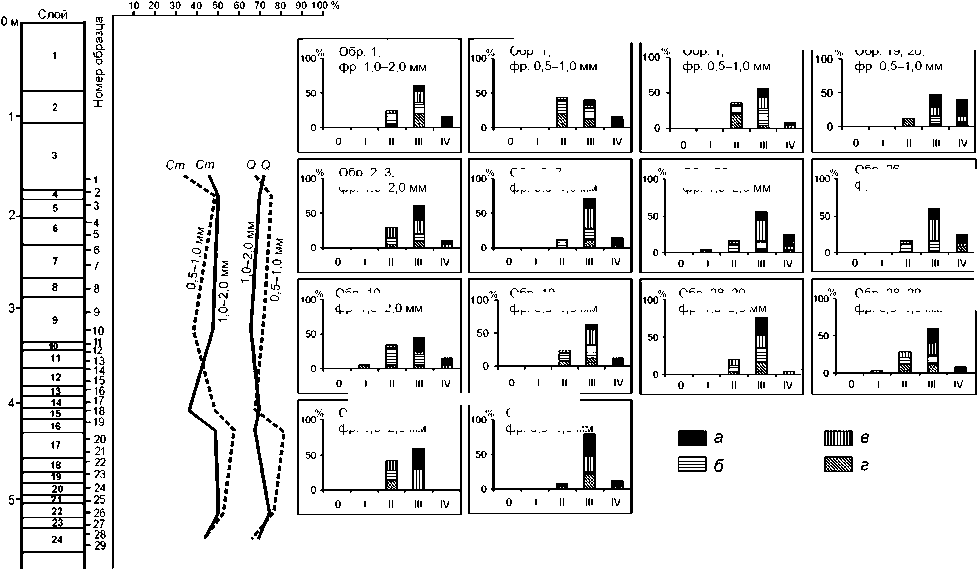

Морфоскопия песчаных кварцевых зерен

Существенная информация о генетических свойствах и динамике тех процессов, под воздействием которых проходило формирование толщ, запечатлена в особенностях формы и поверхности кварцевых зерен песка [Krinsley, Doornkamp, 1973; Velichko, Timireva, 1995]. На основе исследований морфоскопии песчаных кварцевых зерен (фракции 0,5–1,0 мм и 1,0–2,0 мм) из нижней части разреза южной стены (пачка 4, слой 24) установлено, что большая их часть в той или иной сте- пени подвергалась эоловой обработке (рис. 8, 9), о чем свидетельствует характерная микроямчатость поверхности; а глянцевые, прошедшие водную обработку, составляют 20–28 %. На некоторых зернах прослеживаются следы морозного выветривания, представляющие собой небольшие углубления треугольной формы и свежие раковистые сколы. Сходный характер имеет морфоскопия зерен из заполнения древней промоины (слой 22, обр. 26а).

В пачке 3 (слои 19, 20, обр. 23, 24) наблюдается резкое увеличение коэффициента окатанности до 82 %, а заматованно сть зерен составляет 49–58 %. На поверхности многих зерен видны ямки треугольной формы, свидетельствующие о процессах морозного выветривания. В пробах, отобранных из почвенных уровней пачки 2 (слой 15, обр. 18; слой 14, обр. 17), присутствуют зерна как со следами эоловой обработки, так и с чешуйчатыми образованиями на поверхности, что указывает на активное участие в формировании этих уровней процессов химического выветривания. В пачке 1 (слой 9, обр. 10) наблюдается большее разнообразие кварцевых зерен по сравнению с нижележащими толщами. Так, во фракции 1,0– 2,0 мм выделено пять классов окатанности. Коэффициент окатанности достаточно высокий: во фракции 0,5–1,0 мм 72 %, во фракции 1,0–2,0 мм 66 %. Замато-

Рис. 8. Морфоскопическая характеристика поверхности песчаных кварцевых зерен из отложений стоянки (анализы С.Н. Тимиревой).

Поверхность зерен: а – матовая; б – полуматовая; в – четвертьматовая; г – глянцевая. 0–IV – классы окатанности. Cm – степень матовости зерен, Q – коэффициент окатанности.

Фр. 1,о-:

Обр. ю, Фр. 1,0-2,

Обр. 18, фр. 1,0-2,0 мм

Обр. 2, 3, фр. 0,5-1,0 мм

Обр. 10, фр. 0,5-1,0 мм

Обр. 18, фр. 0,5-1,0 мм

Обр. 26, фр. 1,0-2,0

Обр. 28, 29, фр. 1,0-2,0 I

Обр. 26, фр. 0,5-1,0 мм

Обр. 28, 29, фр. 0,5-1,0 мм

аб

вг

Рис. 9. Песчаные кварцевые зерна из различных пачек разреза стоянки (фракция 1,0–2,0 мм). а – со следами криогенной и эоловой обработки (обр. 1, пачка 1); б – со следами воздействия почвенных процессов (обр. 18, пачка 2); в – с признаками водной обработки (обр. 26, пачка 4); г – со следами субаэрального выветривания (обр. 28, 29, пачка 4).

ванность зерен составляет соответственно 39 и 48 %. Большая часть зерен в той или иной степени затронута процессами морозного выветривания и эоловыми.

Палеопедологические исследования

Плейстоценовые палеопочвы, вскрытые в раскопе, маломощны (не более 20 см), сильно нарушены склоновыми и криогенными процессами. По соотношению с осадочными толщами, набору морфологических признаков и степени сохранности они сгруппированы в пять палеопочвенных единиц.

Самая нижняя палеопочва К14/V (пачка 4, слои 23 и 24) сформирована на склоне палеолощины к борту ручья (промоины). Профиль представлен серией горизонтов Ag–Big–CG мощностью до 20 см. С почвой связаны три клиновидные трещины морозобойного характера в основании до 40 см и глубиной до 15– 20 см, заполненные материалом из горизонта Ag. Почва оглеена по всему профилю.

Вышележащая палеопочва К14/IV (слой 21), расположенная в кровле пачки 4, относительно хорошо сохранилась только на восточной стенке раскопа. Од- нако и здесь горизонты разорваны и деформированы (морозобойные трещины, криогенные выпучивания). Профиль палеопочвы имеет строение А–АС. Данная палеопочвенная зона соответствует культурному слою IVb, одному из наиболее насыщенных артефактами.

Палеопочва К14/III относится к пачке 3 (слои 18 и 19). Профиль маломощен и деформирован, окраска горизонтов от желто-бурого (АВ) до белесого и белесовато-палевого (ВС–С). Важно отметить, что линзы вулканического пепла, находящиеся на этом же уровне и контактирующие с материалом горизонта АВ, имеют очень четкие границы и совершенно не затронуты педогенезом.

Палеопочвы К14/II (пачка 2, слои 11–15), по сравнению с другими, наиболее четко выделяются в разрезе по цвету и степени развития профилей. В толще прослеживаются две палеопочвы (К14/IIа и К14/IIб) с повторяющимся строением: профиль А–ВСk–С в обоих случаях перекрывается глееватым горизонтом Вg. В северной стене раскопа выше выделен еще один уровень, представленный только горизонтом Вk. Мощность белесых, насыщенных мучнистыми карбонатами горизонтов ВСk уменьшается от 20 см в нижнем палеопочвенном уровне до 7 см в верхнем. В них

Таблица 1. Распределение микроморфологических признаков в палеопочвах разреза К14

|

Палеопочва, горизонт |

Педогенные карбонаты |

Железо-марганцевые сегрегационные образования |

Дисперсный гумус |

Гумифицированные растительные остатки |

Педогенная микроструктура |

Углистые частицы |

|

Ia |

++ |

± |

— |

— |

++ |

+ |

|

Ib |

++ |

± |

– |

— |

++ |

— |

|

IIa Bg |

+ |

++ |

— |

— |

++ |

— |

|

A |

+++ |

— |

++ |

+++ |

+++ |

+ |

|

Bk |

+++ |

— |

— |

— |

++ |

— |

|

IIб Bg |

+ |

++ |

— |

— |

+ |

— |

|

A |

++ |

+ |

++ |

+++ |

+++ |

+ |

|

Bk |

+++ |

— |

— |

— |

++ |

± |

|

III |

++ |

+ |

± |

— |

++ |

— |

|

IV |

+ |

++ |

± |

— |

+ |

+ |

|

V |

+ |

+++ |

— |

— |

± |

+ |

Частота встречаемости признака: +++ высокая; ++ средняя; + низкая; ± встречается единично, слабо развит; - не обнаружен.

обнаружены следы деятельности почвенной мезофауны: каналовидные биопоры, проникающие из горизонта А в Вk, с темным гумусированным заполнением. Максимальная мощность горизонта Вg на южной стенке 8 см. Он светло-бурый с оливковым оттенком, в некоторых местах неоднородно окрашенный, с многочисленными ржавыми пятнами.

Характерной особенностью палеопочв К14/II является обилие кротовин. В пределах горизонтов А– ВСk обнаружены кротовины, «срезанные» вышележащим горизонтом Вg, а в последнем – «срезанные» горизонтом C следующего (перекрывающего) палео-почвенного уровня.

Палеопочвы К14/I (пачка 1, слои 6–9) развиты очень слабо, значительно деформированы и смещены. Два прерывистых палеопочвенных уровня (К14/Iа и К14/Iв), каждый из которых имеет набор горизонтов АВ–ВС–С, разделяются осадочным слоем без признаков педогенеза. Средняя мощность горизонтов АВ– ВС в обеих палеопочвах ок. 5–7 см, их окраска бурая и серовато-бурая, несколько более интенсивная в нижнем профиле. Этот уровень почвообразования, характеризующийся лучшей сохранностью и более развитыми педогенными признаками, предположительно ассоциируется с гмелинской палеопочвой, к которой приурочен верхний культурный слой стоянки.

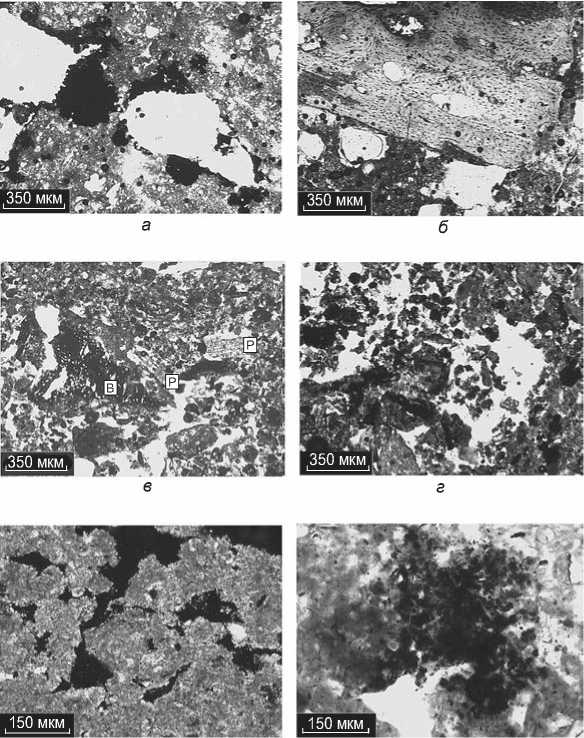

Во всех палеопочвах микроморфологические признаки, свидетельствующие о почвообразовательных процессах, в основном представлены педогенными микроагрегатами (преимущественно связанными с деятельностью мезофауны, отчасти, возможно, с криогенным оструктуриванием), карбонатными и железомарганцевыми новообразованиями, а также органическими компонентами (дисперсный гумус, гумифицированные растительные остатки, углистые частицы) (табл. 1). Заслуживают упоминания некоторые частные особенности микростроения палеопочв, представляющие интерес для педогенетической и палеогеографической интерпретации*. В K14/V наиболее обильны и разнообразны признаки окислительно-восстановительных процессов; только здесь были замечены железистые пленки на стенках пор – новообразования, свидетельствующие о долговременном переувлажнении почвенной массы (рис. 10, а). Именно в этой палеопочве обнаружены компоненты, предположительно привнесенные человеком: микрофрагменты обожженной кости (рис. 10, б), угли. В горизонтах почв K14/II, помимо дисперсного коллоидального гумуса, неравномерно пигментирующего почвенную массу, обильны фрагменты полуразло-жившихся растительных тканей двух разновидностей: черные изотропные и более светлые бурые, локально анизотропные (вследствие частичной окарбоначеннос-ти) (рис. 10, в). Очень хорошо развита зернистая структура, явно зоогенного происхождения; местами агрегаты-копролиты образуют характерные рыхлые заполнения в биогенных порах (рис. 10, г). Масса карбонатных горизонтов ВСk почв K14/II в целом более компактна, с ооидными педогенными агрегатами, равномерно пропитана микрокристаллическим кальцитом – микритом (карбонатная плазма) (рис. 10, д). Неожиданно хорошо развиты педогенная микроструктура и связанная с ней межагрегатная пористость в горизонтах Вg «брянских» почв. Микроморфологические признаки оглеения представлены железистыми новообразованиями – пятнами и стяжениями (рис. 10, е). Педогенные карбонаты, как и в горизонтах ВСk, присутствуют исключительно в виде микрита, но его меньше и распределен он неравномерно.

Объем памяти позднеплейстоценовых палеопочв разреза ограничен рядом факторов, контролировавших формирование и сохранность почвенных профилей. Во-первых, как видно из хроностратиграфи-ческой схемы, интервалы развития педогенеза были невелики (максимум первые тысячи лет). Недостаток времени лимитировал развитие среднескоростных и медленных почвообразовательных процессов (таких как выветривание, вторичное минералообразование, иллювииро-вание), ответственных за формирование наиболее информативных и устойчивых палеопочвенных признаков. Во-вторых, суровые природные условия валдайского времени существенно влияли на педогенез и способствовали развитию склоновых и криогенных процессов, разрушавших почвы.

При рассмотрении всей совокупности исследованных палеопочв заметна следующая отчетливая тенденция: нижние профили К14/III–V характеризуются большей выраженностью оглеения, в то время как в верхних К14/I, II сильнее развиты пе-догенная структура и признаки перераспределения карбонатов. Эта тенденция хорошо иллюстрируется микроморфоло-гическими наблюдениями (см. табл. 1). Развитие восстановительных условий и связанных с ними процессов оглеения происходило при избытке влаги. Из этого

а

P

P

В

в

г

б

д

е

Рис. 10. Микроморфология палеопочв (анализы С.Н. Седова).

а – железистые стяжения и пленки на стенках пор (палеопочва K14/V, горизонт Bg, без анализатора); б – фрагмент обожженной кости (палеопочва K14/V, горизонт Аg, без анализатора); в – черные (В) и более светлые, бурые (Р) растительные остатки (палеопочва K14/IIа, горизонт А, без анализатора); г – поры-камеры с рыхлым заполнением из агрегатов – экскрементов мезофауны (палеопочва K14/IIа, горизонт А, без анализатора); д – педогенная микроструктура, почвенная масса насыщена микрокристаллическим кальцитом (палеопочва K14/IIа, горизонт ВСk, николи Х);

е – железистое стяжение (палеопочва K14/IIа, горизонт Вg, без анализатора).

можно сделать вывод, что нижние палеопочвы, по сравнению с верхними, формировались в более гумидных условиях. Наибольшим увлажнением характеризовалась самая нижняя палеопочва К14/V.

Происхождение наиболее развитых и ярких генетических горизонтов А и BCk в почвах К14/I, II стало предметом напряженной дискуссии среди почвоведов, участвовавших в изучении разреза К14. Было высказано мнение (устное сообщение М. Скрипниковой, сделанное в 2003 г.; [Holliday et al., 2007]), что они относятся к гидроморфной почве или даже педосе-дименту, образовавшемуся в условиях подтопления и заболачивания в зоне разгрузки почвенно-грунтовых вод. При этом горизонт А рассматривается как торфянистый или перегнойный, а BCk – как зона аккумуляции гидрогенных карбонатов. Представляется, что следующие характеристики данных горизонтов не согласуются с «гидроморфной» гипотезой:

– хотя наличие органического вещества в горизонтах А ярко проявляется в темной окраске, тем не менее его абсолютное содержание невелико (ок. 1 %), ниже значений, характерных для торфяных или перегнойных горизонтов;

– многочисленные следы деятельности почвенной мезофауны, хорошо развитая зернистая структура, высокая межагрегатная пористость более свойственны не гидроморфным, а автоморфным органогенно-аккумулятивным горизонтам;

– обилие кротовин указывает на заселение этих уровней мелкими млекопитающими – маловероятно, чтобы они жили в водонасыщенных грунтах.

Мы не исключаем некоторого дополнительного увлажнения и привноса веществ (в частности, карбонатов) за счет бокового склонового стока, но в целом, по нашему мнению, почвообразование в рассматриваемых палеопочвах носило автоморфный характер. Близким современным аналогом, вероятно, являются степные криоаридные почвы Восточной Сибири [Вол-ковинцер, 1978]. Именно для них характерно, при небольшой общей мощности профиля, сочетание гумусового и иллювиально-карбонатного горизонтов; при этом в первом присутствует как дисперсный коллоидальный гумус, так и растительный детрит, а во втором преобладают мучнистые карбонаты. Переход от криоаридной почвы (A–BCk) к глеезему (Bg) в пределах каждого ритма палеопочв К14/II может отражать некоторую гумидизацию климата.

Палинологические исследования

Начало палинологических исследований в Костенков-ско-Борщевском районе относится к 50-м гг. XX в., когда были опубликованы первые результаты спорово-пыльцевого анализа аллювиальных отложений верхнего Дона [Грищенко, 1950]. В дальнейшем они продолжались М.П. Гричук (см.: [Лазуков, 1957]), Р.В. Фёдоровой [1963], Е.А. Спиридоновой [2002], Г.М. Левковской [Левковская и др., 2005].

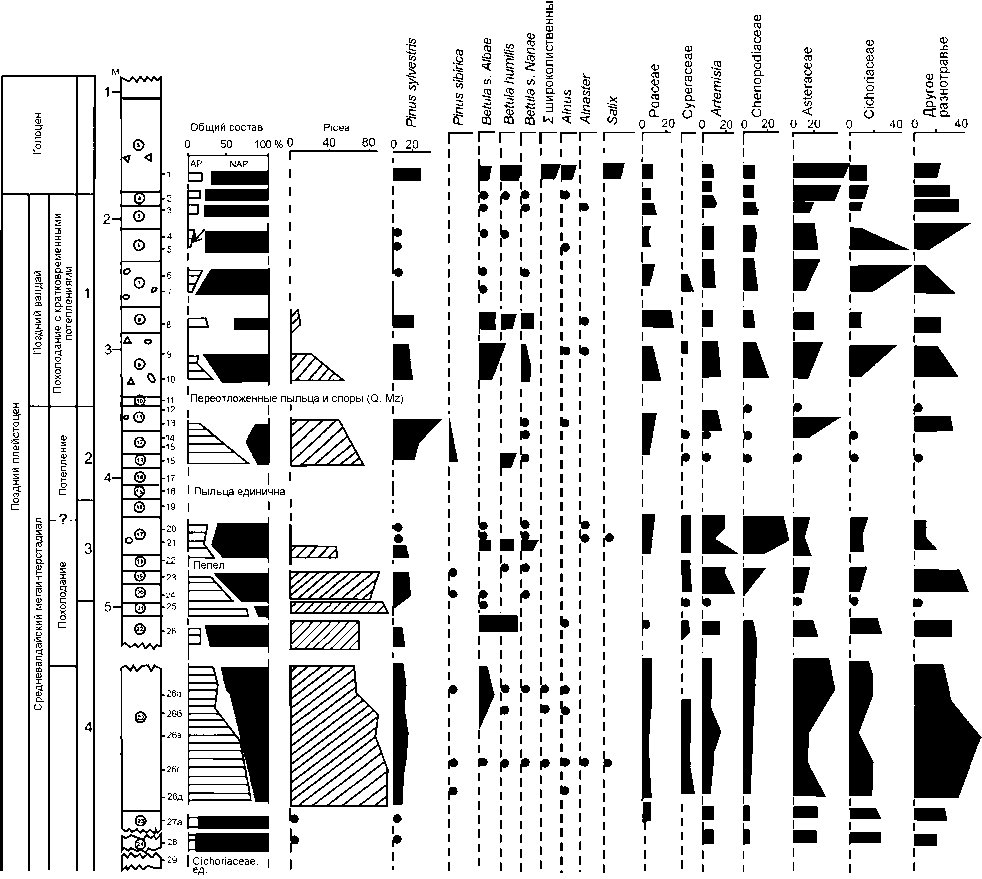

Рассмотрим результаты спорово–пыльцевого анализа по разрезу раскопа 2004 г. (пачка 4, слои 23 и 24) стоянки Костенки-14 (рис. 11). Наиболее древние слои содержали незначительное количество пыльцы в основном рудеральных растений: цикориевых (Cichoriaceae), астровых (Asteraceae), лопуха ( Arctium sp.), мелколе-

Рис. 11. Спорово-пыльцевая диаграмма (анализы В.В. Писаревой). Кружками обозначены единичные зерна.

пестника ( Erigeron sp.), горца ( Polygonum sp.), гречихи ( Fagopirum sp.), яснотковых (Lamiaceae) с участием полыни ( Artemisia sp.), маревых (Chenopodiaceae). Пыльца ели и сосны представлена единичными недоразвитыми зернами. В слое 23 возрастает роль луговой растительности. Появляется пыльца конопли ( Eupatorium cannabinum ), произрастающей по берегам рек и на болотистых лугах, а также травянистых многолетников из семейств лютиковых (Ranunculaceae) и кипрейных (Onagraceae). Расселение некоторых видов из семейства Onagraceae связано с очагами возгорания [Травянистые растения…, 1971].

Седиментация слоя 22 вначале проходила во время развития монодоминантных еловых лесов, которые позже сменились сложными ельниками с примесью березы, ольхи, орешника и широколиственных пород – вяза и липы. В наземном покрове особым разнообразием отличались травянистые ассоциации, состоявшие из лесных и луговых растений: злаковых (Poaceae), бобовых (Fabaceae), лютиковых (Ranunculaceae), гречишных (Polygonaceae), валерьяновых (Valerianaceae), смолевковых (Silenaceae), василистника ( Thalictrum sp.) и др. Отмечена пыльца водных растений: кубышки ( Nuphar sp.), урути ( Myriophyllum sp.), водоро слей ( Pediastrum sp.).

Начавшаяся позже деградация еловых лесов сопровождалась распространением березы, как древовидной, так и кустарниковой. Открытые участки были заняты луговым разнотравьем. Завершающий этап осадконакопления, связанный с образованием среднегумусированного суглинка слоя 21, ознаменовался экспансией еловых лесов.

Маркирующий пачку 3 слой вулканического пепла делит ее на две части. С нижней связаны начавшееся сокращение еловых лесов, распространение на плако-рах остепненных сосняков, а также сообществ открытых местообитаний, развитие ерниковых формаций, расселение растений, произрастающих в настоящее время в холодных и умеренных зонах Северного полушария (кошачья лапка – Antennaria sp., володушка – Bupleurum sp., армерия из семейства свинчатковых – Armeria sp., камнеломковые – Saxifragaceae), появление полукустарника солнцецвета ( Helianthemum sp.), предпочитающего каменистые склоны и меловые обнажения. Отмеченное среди микроостатков древесной растительности преобладание пыльцы ели не отражает действительного распространения этой породы, т.к. значительная доля зерен имеет плохую сохранность и, скорее всего, переотложена. Для верхней части пачки 3 характерно дальнейшее расширение открытых ландшафтов с полынью и разнообразными маревыми. Менее представительно луговое разнотравье. На смену ели пришла береза с ерниковыми зарослями.

В нижней части пачки 2 (слои 14–16), несмотря на сильную гумусированность суглинков, пыльца и споры практически отсутствуют. Вероятно, это связано с неблагоприятной обстановкой консервации мик-рофоссилий – химическим и биологическим воздействием, разрушающим оболочки пыльцы и спор. Результаты анализа образцов из слоев 11, 12 и частично 13 свидетельствуют о залесенности территории. Доминантой фитоценозов вновь стала ель, но с постоянной примесью сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и сибирской (P. sibirica). Появились ольха, береза (приземистая – Betula humilis и карликовая – B. nana) и вечнозеленый кустарник вереск (Calluna), произрастающий под пологом сосновых лесов и на моховых торфяниках. Весьма разнообразен состав спор, представлены мхи зеленые и сфагновые, гроздовник многораздельный (Botryhium multifidum), встречающийся на мшистых луговинах, в сосновых лесах и верещатниках, а также ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum). Позднее, как показывает анализ образцов из слоя 10, произошло изменение климатической и экологической обстановки. Ель уступила место сосне обыкновенной, а в наземном покрове расселились зеленые мхи. В целом условия осадконакопления пачки 2 резко отличались от современных и приближались по характеру развития растительности к заключительному интервалу брянского (дунаевского) потепления среднего валдая.

В образцах из суглинков с обломками мела (пачка 1, слой 9) преобладает пыльца растений неза-дернованных субстратов (из семейств Asteraceae и Cichoriaceae), в т.ч. щебнистых склонов (мордовник – Echinops sp.). Многие из них встречаются в лесостепной и степной зонах. В слое 8 характер спектра меняется. В нем заметно возрастает участие сосны и березы, в т.ч. карликовой, отмечены ольховник, ель (вероятно, встречалась в долинах). На открытых участках в период накопления этого слоя распространялись представители семейства злаковых и лугового разнотравья: крестоцветных (Brassicaceae), бобовых (Fabaceae), гречишных (Polygonaceae) и др. В целом растительность данного временного интервала соответствует перигляциальной лесостепи. Верхняя часть субаэральной толщи (слои 4–7) накапливалась в условиях холодного континентального климата. В это время в районе исследования существовали перигляциальные степи и лесостепи.

Сложная картина ландшафтно-климатических изменений, наличие стратиграфических перерывов, переотложенной пыльцы и спор в отложениях делювиальных шлейфов затрудняет корреляцию даже близко расположенных разрезов. Тем не менее можно найти подходы к сопоставлению слоев по раскопам, изученным в последние годы. Так, палиноспектры отложений нижней серии слоя 22 (обр. 26, 26а, 26б) с преобладанием ели, участием сосны и единичных широколиственных пород, но и со значительным со- держанием пыльцы травянистых и кустарниковых растений хорошо коррелируют с таковыми соответствующих слоев, ранее изученных Е.А. Спиридоновой [2002]. Слой 21 с максимумом пыльцы ели, вскрытый в расчистках южной и восточной стен, согласно палинологической характеристике, имеет все черты сходства с почвенным уровнем северной стены, который А.А. Синицыным [2006] сопоставляется с экскурсом лашамп-каргополово. Со временем выпадения вулканического пепла, по-видимому, повсеместно связано заметное похолодание. Делювиальная толща пачки 1 накапливалась в экстремально суровых условиях позднего валдая, прерываемых кратковременными потеплениями. Самое выразительное из них, вероятно, гмелинское, зафиксировано при исследовании восточной стены Е.А. Спиридоновой [2002] и южной (слой 8) нами.

Выделяемая ранее М.П. Гричук (см.: [Лазуков, 1957]) фаза смешанных хвойно-широколиственных лесов с участием представителей неморальной флоры на стоянке Костенки-14 (пачка 4) не выявлена в качестве самостоятельной. Ее отсутствие отмечается и в других работах [Малясова, Спиридонова, 1982; Спиридонова, 2002]. Для решения этого вопроса необходимо провести дополнительные исследования.

Обобщение результатов

Комплексные геолого-палеогеографические исследования на стоянке Костенки-14, опирающиеся на фундаментальные разработки в области археологии и хронологии ее культурных слоев [Синицын и др., 2004; Синицын, 2006] дают основание для следующих обобщений. Изучение отложений, вмещающих культурные слои, существенно дополнили общий свод данных о толщах, с которыми связана группа памятников ранней поры позднего палеолита Костен-ковско-Борщевского района. В частности, выделяемая в других разрезах этого хроноинтервала нижняя гумусовая толща на стоянке Костенки-14 замещается сложнопостроенной пачкой 4. Она состоит из слоистых отложений слабопроточного водоема, заполняющих промоину и поверхность лощины, а также вышележащего уровня почвообразования (слой 23). Данная серия может рассматриваться как фрагмент, соответствующий нижней гумусовой толще. На это, в частности, указывает возраст связанного с почвенным уровнем культурного слоя IVb (~36–37 тыс. лет по 14C, до ~44 тыс. лет по IRSL), отвечающий возрастному диапазону культурных слоев, залегающих в нижней гумусовой толще на стоянках Костенки-1 и -12 [Аникович, 2005].

Важным новым результатом является установление почвенно-генетической природы горизонтов т.н. верхней гумусовой толщи (пачка 2), формирование которой ранее объяснялось солифлюкционными процессами. Кроме этих почв, в разрезе на стоянке можно выделить группу уровней эфемерного почвообразования. Часть из них относится к рангу локальных и связана с динамикой склоновых процессов. Представляется нереальной попытка рассматривать солифлюкцию в качестве ведущего фактора, определяющего весь комплекс деформаций, выявленных в разрезе. В частности, этому противоречит присутствие горизонтов автоморфных почв. Существенно также, что разрезу стоянки присуща общность в текстурных особенностях деформаций разновозрастных слоев, слагающих пачки 2, 3 и верх 4-й, суммарной мощностью ок. 2 м. Согласованность в наклоне язы-коватых контактов всех прослоев внутри указанных толщ позволяет выдвинуть версию о смещении двухметровой пачки общим массивом с некоторой дифференциацией в масштабах сдвига отдельных уровней за счет различий во влагоемкости слоев с разными литологическими свойствами. При этом общий масштаб смещения, судя по «растягиванию» прослоев, не превышал 1,3–1,5 м.

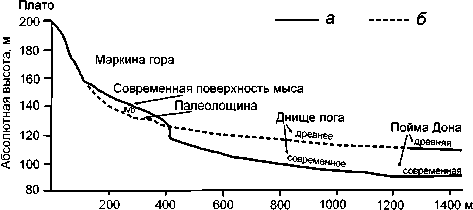

В целом совокупность результатов, полученных разными методами, выявляет следующие особенности в развитии окружающей среды в интервале среднего и частично позднего валдая, с которым связаны периоды обитания человека на многослойной стоянке. Геоморфологическая ситуация наиболее раннего этапа, отвечающего культурному слою IVb (ок. 37– 36 тыс. л.н. по 14 С), существенно отличалась от последующих. Для реконструкции условий обитания на этом этапе важно установить сочетание локального рельефа данного участка со всей системой Покровского лога в прошлом. В первую очередь, необходимо оценить превышение поверхности мыса над днищем лога. Реконструкция основана на следующих предпосылках. Сейчас базисом эрозии лога служит пойма Дона (т.е. в устьевой части лога поверхность его днища сопряжена с поверхностью поймы реки); удаляясь от устья, она постепенно повышается, и у подножья Маркиной горы превышение составляет ок. 18–20 м. В рассматриваемую эпоху базисом эрозии лога служил уровень, ставший впо следствии поверхно стью современной второй надпойменной террасы реки, к которой привязан делювиальный шлейф, вмещающий, в частности, стоянку Костен-ки-14 [Лазуков, 1957; Величко, 1963]. Исходя из известных геоморфологических зависимостей между высотой поймы (в данном случае Дона) как местного базиса эрозии и величиной превышения над ним днища балки по мере продвижения к ее верховьям, можно сделать вывод о том, что днище Покровского лога вблизи Маркиной горы в рассматриваемую эпоху было приблизительно на 15–20 м выше ее совре- менного положения. В свою очередь, сама поверхность мыса была ниже современной на величину всей толщи отложений, лежащих выше культурного слоя IVb, т.е. на 3,5–4,0 м. Полученная реконструкция показывает, что на раннем этапе обитания поверхность стоянки всего лишь на 1,5–2,0 м возвышалась над днищем лога, а промоина была привязана к руслу ручья лога (рис. 12).

Именно с такой ситуацией согласуются данные о растительности, характерной для прибрежных биотов и болотистых лугов. О повышенной увлажненности свидетельствуют признаки гидроморфизма в почве культурного слоя IVb. Подтверждением тому служат также исследования А.Ф. Санько и А.А. Синицына [2004], по мнению которых отложениям, соответствующим пачке 4, свойственен состав малакофауны влажных биотопов, в т.ч. побережий болот и мелких водоемов. Нахождение костей мамонта в таких отложениях в заполнении промоины позволяет предполагать, что животное могло соскользнуть в нее с края лощины и погрузиться в илистый переувлажненный придонный грунт.

Примечательно, что в культурном слое IVb коли-че ство пыльцы невелико и в основном представлены рудеральные растения, характерные для поверхностей с нарушенным первичным покровом. Скорее всего, это связано с обитанием здесь человека; о том же может свидетельствовать наличие очажной массы (непосредственно из нее был получен специфический пыльцевой спектр) и обожженного суглинка на уровне слоя. На месте пожара здесь образовалась гарь с характерной для нее травянистой растительностью, включая Onagraceaе. В почве были обнаружены остатки обожженных костей, а сама поверхность осложнена микронеровностями за счет процессов пучения, возникавших при пожаре, скорее всего, в зимнее время. Возможно, из-за активной деятельности человека и последствий пожаров на рассматриваемом участке практически отсутствуют палеоботанические данные о растительном покрове в районе стоянки. С определенной долей условности можно допустить, что сведения о нем имеются в палиноспектрах отложений полустоячего водоема (слой 22), заиливающих поверхность культурного слоя и содержащих материал из окрестностей. Состав пыльцы в образцах из нижней части этих отложений указывает на развитие в районе стоянки вначале еловых лесов, а затем сложных лесных сообществ, в которых помимо ельников принимали участие широколиственные породы – вяз, липа, а также орешник. Однако вероятность такой «привязки» ландшафтных условий ко времени формирования культурного слоя IVb требует дополнительных исследований. В частности, обращает на себя внимание наличие мерзлотных деформаций сезонного характера

Рис. 12. Палеореконструкция положения лощины на Маркиной горе в эпоху культурного слоя IVb и профиля днища Покровского лога (составлена А.А. Величко).

а – современный профиль; б – древний (эпоха культурного слоя IVb).

в почве (слой 23), с которой он связан. Правда, эти деформации могли возникнуть в один из зимних низкотемпературных сезонов.

В целом можно говорить о том, что во время самого раннего поселения человека на стоянке на месте выпуклого склона мыса Маркиной горы существовала уплощенная лощинообразная поверхность, всего лишь на несколько метров возвышавшаяся над днищем лога. Ее прорезал ручей, впадавший в основное русло лога. Ландшафтно-климатическая обстановка этого хроноуровня, если его рассматривать в интервале формирования всей пачки 4, была наиболее благоприятной по сравнению с последующими этапами обитания стоянки (табл. 2).

Во второй половине периода седиментации водных отложений широколиственные породы исчезли; в условиях похолодания в обедненном виде сохранились еловые сообщества, роль которых возросла во время формирования почвы (слой 21), венчающей пачку 4. На подсохшей выровненной поверхности слоистых отложений ок. 35–34 тыс. л.н. здесь развился достаточно выдержанный почвенный уровень. Обстановка изменилась с началом накопления отложений пачки 3. Активизация делювиально-аккумулятивных процессов инициировала формирование геоморфологических условий выпуклого склона мыса. На переходе к этапу, отвечающему пачке 3 (ок. 33 тыс. л.н.), человек снова поселился на данном участке (культурный слой IVa), а затем с интервалом, не превышающим тысячелетия (ок. 32 тыс. л.н.), появился на стоянке в эпоху выпадения вулканического пепла. Оба культурных слоя синхронны условиям перигляциальной лесостепи, в которой открытые пространства чередовались с ельниками.

Обращает на себя внимание отсутствие пыльцы растений непосредственно в слое с вулканическим пеплом. Возможно, процесс выпадения пепла, создавший особую геохимическую среду, приводил к радикальному разрушению растительного покрова и

Таблица 2. Позиция культурных слоев на хронологической шкале позднего плейстоцена и ландшафтная характеристика района стоянки в рассматриваемом интервале (составлено А.А. Величко)

пыльцы (так же как это имеет место в аналогичных ситуациях в настоящее время). В целом начиная с интервала ок. 34–33 тыс. л.н. происходило похолодание, существенно активизировались сезонные криогенные процессы, роль которых оставалась стабильной на протяжении последующих этапов.

Сложная смена ландшафтно-климатических обстановок фиксируется в период формирования пачки 2 (т.н. верхняя гумусовая толща). Наличие двух автономных уровней почвообразования свидетельствует в пользу существования двух самостоятельных фаз климатических колебаний интерстадиального характера в интервале 30–28 тыс. л.н. Примечательно, что в том же хронологическом диапазоне находятся почвенные уровни, описанные в склоновых лессовых отложениях разреза Куртак на Енисее [Frechen et al., 2005], в котловине оз. Аксор на Иртыше [Зыкин и др., 2002] и в ледовом комплексе на северо-востоке Евразии, в пределах Индигиро-Колымской низменности

[Губин, 1998; Губин и др., 2008]. В последнем, как и в пачке 2 Костенок-14 (в т.н. верхней гумусовой толще), выделяются два самостоятельных почвенных уровня (33–31 тыс. и ок. 20 тыс. л.н.), сходных по возрасту с костенковскими. Они также относятся к почвам, формировавшимся в перигляциально-тундровых условиях в фазы смягчения криоаридного климата. Это подтверждает правомерность выделения почвенных уровней в Костенках в качестве устойчивых хроноединиц, входящих в сложную схему событий средневалдайского мегаинтервала.

Таким образом, по совокупности хронострати-графических, палеоботанических и палеопедологи-ческих данных в интервале 30–28 тыс. л.н. фиксируются две фазы потепления, разделенные периодом похолодания. Каждая из них (судя по строению почвенных комплексов), в свою очередь, подразделяется на две фазы с промежутком похолодания второго порядка. Нижний уровень обоих педокомплексов соот- ветствует условиям криоаридного почвообразования, близким к восточно-сибирским, но, возможно, более влажным, позволявшим существовать участкам елово-сосновых сообществ (перигляциальные лесостепи?); а верхний (глеезем) скорее отвечает лесотундрам (тундрам). Фазы потепления (особенно более поздняя) сопровождались активизацией синэвентных криогенных процессов. Нижним уровням каждого педокомп-лекса отвечают второй и третий культурные слои (соответственно ок. 30 тыс. и 28 тыс. л.н.).

На самом позднем этапе обитания стоянки, связанном с пачкой 1, преобладали криоаридные условия. Субаэральная обстановка на открытых пространствах характеризовалась резким усилением делювиальных и эоловых процессов, формированием лессовидных отложений. Сброс по склону масс мелового обломочного материала особенно активизировался в фазу перехода от условий достаточно влажных (пачка 2) к криоаридным (пачка 1). Основные плакорные и склоновые пространства вокруг стоянки были заняты преимущественно перигляциально-степными растительными сообществами, а древесные породы могли сохраняться лишь вблизи днища лога, а также в долине Дона. Однако и в этом интервале имели место фазы смягчения криоарид-ных условий. Наиболее выдержанной такой фазе отвечает гмелинская почва, к которой приурочен верхний культурный слой стоянки.

В целом выявленные в ходе исследований на многослойной стоянке Костенки-14 ландшафтно-климатические перестройки отражают сложную динамику климата и ландшафта во второй половине средневалдайского (средневислинского) мегаинтервала, отвечающего третьей стадии морской изотопно-кислородной шкалы.