Палеоклиматическая реконструкция изменений природно-климатических обстановок в конце плейстоцена и голоцене в юго-восточной части Балтийского региона по данным литологического анализа и динамике потерь при прокаливании

Автор: Кублицкий Юрий Анатольевич, Субетто Дмитрий Александрович, Арсланов Хикмат Адиевич, Дружинина Ольга Александровна, Сходнов Иван Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

Донные отложения озер, изменение природных обстановок, общий органический углерод, радиоуглеродный анализ, юго-восточная часть балтийского региона

Короткий адрес: https://sciup.org/14031741

IDR: 14031741 | УДК: 551.79

Текст статьи Палеоклиматическая реконструкция изменений природно-климатических обстановок в конце плейстоцена и голоцене в юго-восточной части Балтийского региона по данным литологического анализа и динамике потерь при прокаливании

Одним из актуальных научных вопросов является вопрос о современной климатической изменчивости, ее причинах и механизмах. Для понимания современных климатических изменений и их адекватной оценки необходимо детально исследовать изменения климата в прошлом, поскольку климатические изменения закономерны. Одним из инструментов изучения палео-климатической и палеогеографической изменчивости является комплексное изучение разрезов донных отложений озер.

Областью наших исследований является Юго-Восточная часть Балтийского региона (рис. 1). Актуальность исследования заключается в том, что на российской части данного региона до настоящего времени исследования донных отложений озер для палеолимнологических реконструк- ций не проводились. Донные отложения формируются непрерывно с момента образования озера, консервируя в себе пыльцу растений и останки микроорганизмов; смена климатических условий и гидрологических режимов формирует те или иные типы донных отложений, что позволяет судить о смене природных обстановок по литологическому составу. Поэтому изучение донных отложений является перспективным направлением в изучении изменений природных обстановок в период существования озера.

Результаты наших исследований позволят дополнить недостающими деталями общую картину пространственно-временных изменений природных обстановок в конце плейстоцена и в голоцене в юго-восточной части Балтийского региона.

* Исследования проводятся при финансовой поддержки РФФИ (№ 12-05-33013; 13-05-01039).

Среда обитания

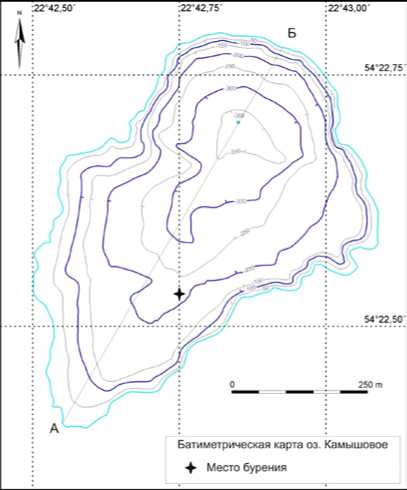

В 2011 году для комплексного палеогеографического исследования было выбрано озеро Камышовое (54°22′53″ N, 22°42′8″ E, 189 м. над уровнем моря) (рис.1), расположенное в межкамовой котловине на Виштынецкой возвышенности, в пределах Южно-Литовской стадии оледенения.

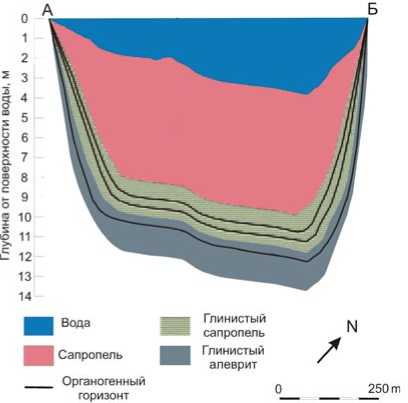

Озеро вытянуто с ЮЗ на СВ, площадь озера составляет 0,32 км2, максимальная длина – 1200 м., ширина – 600 м. Озеро мелководное: максимальная глубина составляет 3,8 метра (рис. 2). Котловина на 90% заполнена озерно-ледниковыми и озерными отложениями (рис. 3).

Terra Humana ¹ 2’2014

Рис. 2. Батиметрическая карта оз. Камышовое.

Рис. 1. Местоположение объекта исследования и стадии последнего оледенения [3–7].

Рис. 3. Литолого-батиметрический профиль оз. Камышовое.

Методы исследования .

Полевые работы. Отбор донных отложений производился с глубины 2,3 м в июне 2011 г. с плота и в марте 2012 г. со льда. Необходимость повторного бурения была связана с тем, что по техническим причинам не удалось пробурить всю толщу отложений. В июне была отобрана одна неполная колонка, в марте – две полных. В результате бурения в начале июня с помощью торфяного бура (диаметр пробоотборников 7 и 5 см и длина 1 м) было пройдено 7,3 м осадков, представленных сверху вниз бурыми высокоорганогенными сапропелями, серо-бурыми глинистыми сапропелями и темно-серым глинистыми алевритами. В марте пробоотбор проводился из той же точки. Нами было отобрано 2 колонки, мощность которых составила 9,6 м и 8,0 м соответственно.

В процессе пробоотбора проводилось литостратиграфическое описание разреза, результаты которого представлены в табл. 1.

Лабораторные анализы. Из разреза, отобранного в июне, с шагом в 10 см были выбраны образцы на изучение потерь при прокаливании (ППП), а также на литологический, радиоуглеродный и геохимический анализы [1].

Колонка мощностью 9,6 м, отобранная в марте, была разделена на образцы по 2 см, и с интервалом через образец отправлена в университет Вильнюса на споро-пыльцевой и диатомовый анализы, а также на определение магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности. Вторая колонка, отобранная в марте (мощность 8 м), была разделена на образцы по 1 см, нечетные об- разцы анализируются геохимическим методом, а четные – гранулометрическим.

Радиоуглеродный анализ проводился в лаборатории геохронологии СПбГУ по стандартной методике. Для анализа было взято 22 образца.

Потери при прокаливании (ППП) изучались в лаборатории геохронологии СПбГУ по стандартной методике, каждые 10 см колонки сжигались при

Таблица 1 литостратиграфия донных отложений оз. камышовое

|

№ горизонта |

глубина от поверхности воды, м |

Описание |

|

1 |

2,3–2,47 |

Наилок |

|

2 |

2,47–2,7 |

Серовато-бурый сапропель |

|

3 |

2,7–7,3 |

Темно-бурый органогенный сапропель |

|

4 |

7,3–7,7 |

Светло-бурый органогенный сапропель |

|

5 |

7,7–8,53 |

Зеленовато-бурый сапропель с примесью вивианита на глубине 7,74 м |

|

6 |

8,5–9,32 |

Серо-бурый глинистый сапропель с прослоями темно-бурой органики на глубинах 8,95– 8,97 и 9,29–9,32 |

|

7 |

9,32–9,50 |

Темно-серый глинистый алеврит |

|

8 |

9,50–10,61 |

Зеленовато-серый глинисто-алевритовый сапропель с примесями гидротроилита (FeS∙nH2O) |

|

9 |

10,61–10,67 |

Зеленовато-бурый органогенный сапропель |

|

10 |

10,67–10,89 |

Темно-серый глинистый алеврит с примесями гидротроилита (FeS∙nH2O) |

|

11 |

10,89–11,99 |

Серая алевритовая глина с отдельными включениями гидротроилита (FeS∙nH2O) и нечетко выраженной слоистостью |

температуре 550°C, сжигание при температуре 1100°C не проводилось. Данный вид анализа отражает содержание общего органического углерода (ООУ), который характеризует биопродуктивность водоема во времени. Биопродуктивность находится в прямой зависимости от климатических параметров, в первую очередь от температуры воздуха. Чем выше летние температуры, тем выше содержание ООУ в конкретном слое разреза донных отложений. Изучив изменение ППК во времени, можно сделать выводы о динамике климата. Эти данные не являются точными и, используя их, не удастся выйти на конкретные числовые данные, но они позволяют понять, в каком направлении происходили климатические изменения.

Отдельные фрагменты растительности, обнаруженные в донных отложениях, были отобраны для радиоуглеродного датирования с помощью масс-спектрометра с ускорителем (AMS). Все даты были калиброваны [8].

Результаты.

Литологический анализ. В результате бурения было пройдено 9,6 м донных отложений, ,литостратиграфическое описание полного разреза донных отложений представлено в табл. 1.

Радиоуглеродный анализ. Среди датировок, полученных радиоуглеродным методом, были обнаружены несколько инверсий, которые мы не стали использовать для построения схем и графиков. В табл. 2 они выделены жирным шрифтом. Образцы анализировались радиоуглеродным методом до глубины 840 см, поскольку нижележащие слои содержали недостаточное количество углерода для датирования. Результаты радиоуглеродного датирования образцов донных отложений оз. Камышовое представлены в табл. 2.

Потери при прокаливании (ППК). Данный вид анализа отражает содержание общего органического углерода (ООУ), который характеризует биопродуктивность водоема во времени.

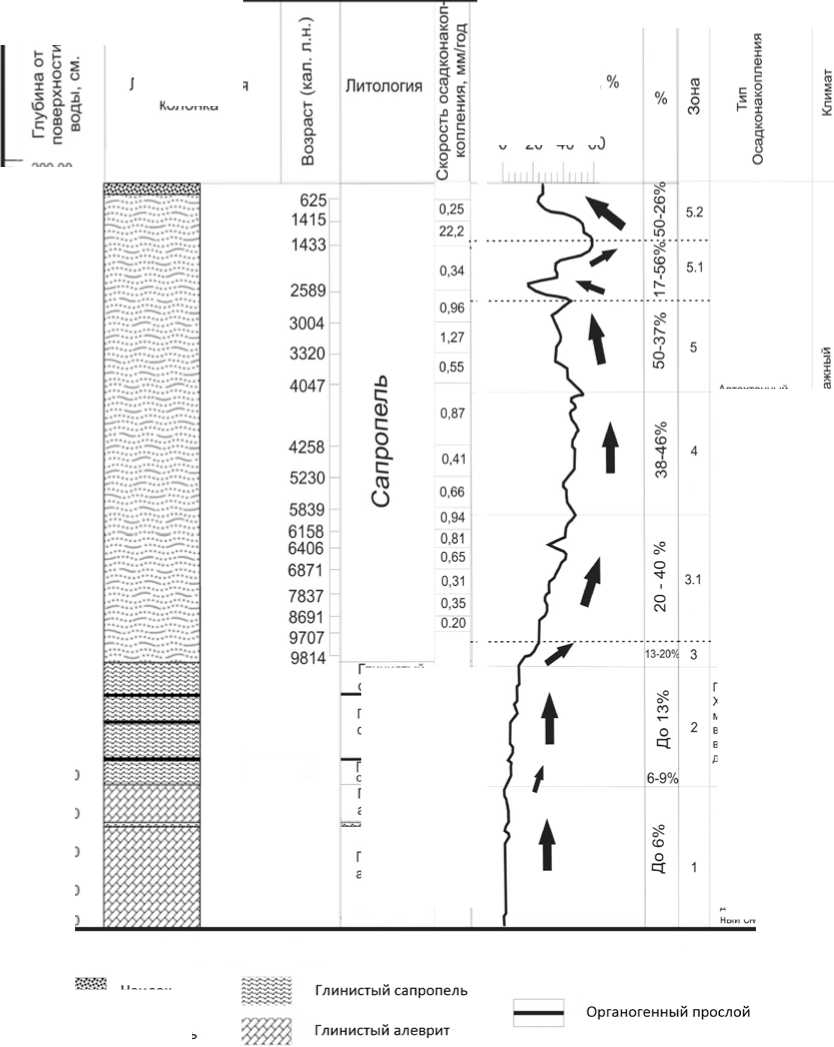

По направлению изменения содержания общего органического углерода в донных отложениях было выделено 5 зон (рис. 4).

Зона 1 характеризуется стагнацией ООУ на крайне низком уровне – не более 6%.

Зона 2 характеризуется постепенным и плавным незначительным увеличением ООУ – до 13%.

Зона 3 выделена по резкому и быстрому увеличению концентрации ООУ, зона 3.1 выделена по сохранению тенденции к повышению содержания ООУ, но отлично от зона 3 по интенсивности увеличения. Исключение составляет незначительное сокращение органического углерода 6300 л.н., но это сокращение не изменяет общего тренда.

Для зоны 4 характерна стагнация ООУ на высоком уровне 38–46%.

Среда обитания

О 20 40 60

S'

200 00

250 00

300 00

350 00

400 00

450 00

500 00

550 00

600 00

650 00

700 00

750 00

800 00

850 00

900 00

950 00

1000 00

1050.00

1100.00

1150 00

1200 00

:§§1ЙЙЙ; Наилок

Сапропель

Рис. 4. Реконструкция климатических изменений в позднем плейстоцене и голоцене по литологическому описанию, скорости осадконакопления и динамике ООУ в донных отложениях оз. Камышовое.

Литологическая колонка

Потери при прокаливании,

Глинистый сапропель

Глинистый сапропель

Глинистый сапропель Глинистый алеврит

Глинистый алеврит

Terra Humana ¹ 2’2014

Зона 5 характеризуется в основном сокращением ООУ, с резким увеличением у границы с зоной 5.1.

Зона 5.1 характеризуется резким снижением концентрации ООУ с 43 до 17% и

Автохтонный. Характерен для неглубоких, хорошо прогревающихся озер с высокой биопродуктивностью.

Переходный.

Характерен для мезотрофных водоемов с более высокой биопродуктивностью.

Аллохтонный. Характерен для холодных глубоководных олиготрофных озер с минимальной биолродуктив-ностью Преобладает поверхностный снос.

3 I 6 X

последующим резким повышением концентрации с 17 до 56%.

Зона 5.2 характеризуется резким снижением ООУ с 56 до 26% и последующей стагнацией.

Обсуждение результатов .

Вероятнее всего, озеро образовалось после отступления Южно-литовской фазы ледника примерно 13 тыс. л.н. (рис. 1), поскольку данная часть Виштынецкой возвышенности, по литовским данным [5], образовалась в это время. Нижняя часть разреза 1199–1010 см представлена алевритами с примесью песка (рис. 4.) с очень низким содержанием органического вещества (не более 6%), что говорит о низкой биопродуктивности, преобладании минерогенного осадконакопления над органогенном, а это возможно лишь в холодных климатических условиях, из чего можно сделать вывод, что в изучаемом регионе в тот период времени была развита перигляциальная растительность.

Смена по разрезу донных отложений оз. Камышового песков и алевритов глинистым сапропелем (интервал с 1010 до 840 см) характеризуется повышением ППК с 6%

Таблица 2

Результаты радиоуглеродного датирования образцов донных отложений оз. камышовое

|

лаб. № |

глубина отбора, см |

возраст 14С (л.н.) |

Материал |

калиброванный возраст (л.н.) |

|

ЛУ-6924 |

240–250 |

650±100 |

сапропель |

549–675 |

|

ЛУ-6925 |

260–270 |

1490±100 |

сапропель |

1303–1520 |

|

ЛУ-6926 |

300–310 |

1520±90 |

сапропель |

1342–1522 |

|

лУ-6927 |

320–330 |

1480±120 |

сапропель |

1342–1522 |

|

ЛУ-6928 |

360–370 |

2530±90 |

сапропель |

2490–2747 |

|

ЛУ-6929 |

400–410 |

2850±90 |

сапропель |

2854–3136 |

|

ЛУ-6930 |

440–450 |

3100±40 |

сапропель |

3250–3369 |

|

ЛУ-6931 |

480–490 |

3700±40 |

сапропель |

3980–4090 |

|

лУ-6932 |

520–530 |

3510±80 |

сапропель |

3650–3889 |

|

ЛУ-6933 |

560–570 |

3850±100 |

сапропель |

4102–4415 |

|

ЛУ-6934 |

600–610 |

4560±120 |

сапропель |

5040–5450 |

|

ЛУ-6935 |

640–650 |

5100±90 |

сапропель |

5735–5932 |

|

ЛУ-6936 |

670–680 |

5390±90 |

сапропель |

6021–6287 |

|

ЛУ-6937 |

690–700 |

5590±110 |

сапропель |

6285–6493 |

|

ЛУ-6938 |

700–710 |

5790±120 |

сапропель |

6453–6730 |

|

ЛУ-6939 |

720–730 |

6010±90 |

сапропель |

6739–6967 |

|

ЛУ-6940 |

750–760 |

7010±90 |

сапропель |

7757–7937 |

|

ЛУ-6941 |

760–770 |

7220±80 |

сапропель |

7965–8157 |

|

ЛУ-6942 |

780–790 |

7830±90 |

сапропель |

8463–8773 |

|

ЛУ-6943 |

790–800 |

8220±100 |

сапропель |

9030–9300 |

|

ЛУ-6977 |

800–810 |

8630±130 |

сапропель |

9486–9885 |

|

ЛУ-6980 |

830–840 |

8740±160 |

сапропель |

9545–10117 |

до 13% и указывает на небольшое увеличение процессов биопродуктивности водоема, что может быть связано с переходным этапом развития окружающей среды от холодных климатических обстановок к более теплым.

Смена глинистого сапропеля бурым органогенным сапропелем произошла примерно 9800 л.н. (от 840 см и выше), характеризуется резким ростом ООУ и скорости осадконакопления, что связано с повышением общей биопродуктивности в озере и на площади его водосборного бассейна. Для озера уже характерен автохтонный тип осадконакопления. Содержание ООУ продолжает увеличиваться до глубины в 665 см (5900 л.н.), за исключением кратковременного и резкого сокращения в период с 6500 л.н. по 6350 л.н. – этот период может обозначать похолодание на фоне общего потепления.

Зона 4 (рис. 4), определенная по динамике ООУ, выделяется в пределах глуби-на/возраст: от 665 см (5900 л.н.) до 505 см (4080 л.н.). Для этой зоны в общем характерна стагнация ООУ на высоких значениях (в среднем 42%), из чего можно сделать вывод о том, что в этот период стабилизи- ровались благоприятные и теплые климатические условия.

Зона 5 включает в себя подзоны 5, 5.1, 5.2, для этой зоны характерно общее сокращение динамики ООУ. Подзона 5 выделяется в пределах глубина/возраст от 505 см (4080 л.н.) до 385 см (2700 л.н.). Основное направление динамики ООУ – сокращение, это может говорить об общем похолодании климата, за исключением повышения концентрации на завершающем подзону интервале с 400 см (2900 л.н.) по 385 см (2700 л.н.), что может обозначать потепление климата.

Подзона 5.1 выделена в интервале от 385 см (2700 л.н.) до 305 (1400 л.н.) и характеризуется экстремально резким снижением концентрации ООУ на первом этапе с 41% на глубине 385 см (2700 л.н.) – до 17% на глубине 360 см (2300 л.н.).

Дальнейшее увеличение концентрации ООУ было не менее резким – с 17% на глубине 360 см (2300 л.н.) до 34% на глубине 350 см (примерно 2000 л.н.), затем наблюдается стагнация концентрации ООУ а после вновь резкое ее увеличение с 34% на глубине 340см (примерно 1900 л.н.) до 56% на глубине 305 (1400 л.н.). Столь резкие ко-

Среда обитания

лебания концентрации ООУ вряд ли могут быть связаны с колебаниями климата, ве- роятно, они связаны с деятельностью человека или иными причинами – результаты геохимического и гранулометрического анализов помогут ответить на этот вопрос.

Зона 5.2 характеризуется резким спадом концентрации ООУ с 50% на глубине 305 см (1400 л.н.) до 22% на глубине 255 см (примерно 630 л.н.) и незначительным последующим увеличением концентрации ООУ. С учетом большой погрешности датировок в этот период и столь резким сокращением ООУ достаточно трудно интерпретировать эту подзону, вероятнее всего процесс сокращения ООУ обусловлен не климатическими причинами.

выводы

-

1) Формирование озера происходило в холодных климатических условиях, с развитой перигляциальной растительностью, биопродуктивность озера и его водосбора была на крайне низком уровне – ООУ не превышает 6%. Осадконакопление на этом этапе относится к аллохтонному типу, минерогенные процессы преобладают над органогенными.

-

2) Смена по разрезу донных отложений оз. Камышового песков и алевритов глинистым сапропелем (интервал с 1010 до 840 см) характеризуется повышением концентрации ООУ с 6% до 13% и указывает на небольшое увеличение процессов биопродуктивности водоема, что может быть связано с переходным этапом развития окружающей среды от холодных климатических обстановок к более теплым.

-

3) Примерно 9800 л.н. (от 840 см и выше) стал преобладать автохтонный тип осадконакопления, увеличилась общая биопродуктивность в озере и на площади его водосборного бассейна. Период с 6500 л.н. по 6350 л.н., характеризуемый понижением концентрации ООУ, может маркировать похолодание на фоне общего потепления.

-

4) Интервал от 665 см (5900 л.н.) до 505 см (4080 л.н.) характеризуется стабильными благоприятными и теплыми климатическими условиями.

-

5) Интервал от 505 см (4080 л.н.) до 385 см (2700 л.н.) характеризуется общим похолоданием климата.

-

6) В интервале 385 см (2700 л.н.) до 305 (1400 л.н.) произошли экстремальные колебания концентрации ООУ, резкое понижение с 41 до 17%, и дальнейшее повышение с 17 до 56%. Столь резкие колебания концентрации ООУ вряд ли могут быть связаны с колебаниями климата, вероятно, они связаны с деятельностью человека или иными причинами – результаты геохимического и гранулометрического анализов помогут ответить на этот вопрос.

-

7) В интервале с 305 см (1400 л.н.) до 255 см (примерно 630 л.н.) происходит резкий спад концентрации ООУ с 50 до 22%, с незначительным последующим увеличением концентрации ООУ. С учетом большой погрешности датировок в этот период и столь резким сокращением ООУ также трудно интерпретировать этот интервал. Вероятнее всего он также связана другими процессами – дальнейшие исследования ответят на этот вопрос.

Terra Humana ¹ 2’2014

Список литературы Палеоклиматическая реконструкция изменений природно-климатических обстановок в конце плейстоцена и голоцене в юго-восточной части Балтийского региона по данным литологического анализа и динамике потерь при прокаливании

- Кублицкий Ю.А., Субетто Д.А., Арсланов Х.А., Савельева Л.А., Дружина О.А., Сходнов И.Н. Палеогеографические исследования Калининградской области//Материалы ежегодной Международной научно-практической конференции LXV Герценовские чтения. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена -2012 г. -С. 203-205.

- Arslanov Kh.A., Druzhinina O., Savelieva L., Subetto D., Skhodnov I., Dolukhanov P.M., Kuzmin G., Chernov S., Maksimov F., Kovalenkov S. Geochronology of vegetation and paleoclimatic stages of South-East Baltic coast (Kaliningrad region) during Middle and Late Holocene//Methods of absolute chronology. -Gliwice, 2010. -Р. 39.

- Gaidamavicus A., Stancikaite M., Kisielien D.,Mazika J.,Grygus G. Post-glacial vegetation and environment of the Labanoras Region, East Lithuania: implications for regional history//Geological Quarterly. -2011, № 55 (3). -P. 269-284.

- Pettersson G. Weichselian glaciations in the middle Noteć River region, northwest Poland//Lundqua Thesis. -2002, № 47. -P. 19.

- Raukas A. Wojciech T.J. Stankowski and oth. Chronology of the last deglaciation in the Southeastern Baltic region on the basis of recent OSL dates//Geochronometria. -2010, № 36. -Р. 47-54.

- Rinterknecht V., Bitinas A., Clark P.,Raisbeck G., Olseyuou F., Brook E. Timing of the last deglaciation in Lithuania//Boreas. -2008, Vol. 37. -Р. 426-433.

- Stancikaite M., Sinkunas P., Seiriene V., Kisieliene D. Patterns and chronology of the Lateglacial environmental development at Pamerkiai and Kasuciai, Lithuania//Quaternary Science Reviews. -2008, № 27. -Р. 127-147.

- Ramsey Bronk C. Analysis of Chronological Information and Radiocarbon Calibration: The Program OxCal//Archaeological Computing Newsletter. -1994, № 41. -Р. 11-16. -Интернет-ресурс. Режим доступа: https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html