Палеоклиматические рубежи позднего неоплейстоцена - раннего голоцена и расселение человека в Восточно-Сибирской Арктике

Автор: Питулько В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

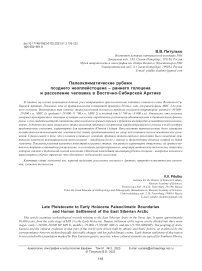

В статье на основе имеющихся данных рассматривается археологическая летопись каменного века Восточно-Сибирской Арктики. Показано, что ее протяженность составляет примерно 50 тыс. лет, от ранней фазы МИС 3 до раннего голоцена. Выделяются три главных этапа расселения человека в пределах указанной территории: ранний (~50 000-~29 000 л.н., МИС 3), средний (~29 000-11 700 л.н., МИС 2) и поздний (от 11 700 до ~8 000 л.н.). Отмечено, что освоение северных пространств и эволюция культуры населения определялись различными абиотическими и биотическими факторами, о чем свидетельствует совпадение археологически зримых перемен с рубежными природно-климатическими изменениями. Установлена связь начального этапа заселения Арктики с носителями западноевразийского генома, в чьей культуре представлены элементы, характерные для памятников Южной Сибири. Впоследствии первопоселенцы были замещены носителями восточноазиатских генетических линий, продвигавшимися на север под влиянием палеоклиматических изменений. Сделан вывод о том, что условием успешного освоения Арктики людьми верхнего палеолита было овладение критически важными инновационными технологиями - швейными (иглы с ушком) и производства длинных острий из бивня мамонта. Показаны различия каменных индустрий на разных этапах: для раннего характерны отщеповые, на среднем появилось торцово-клиновидное расщепление, а на позднем распространились микропризматические технологии, появление которых связано с тотальной сменой населения. Отмечена важнейшая инновация рубежа голоцена - внедрение наземного транспорта (собачьи упряжки), что обеспечило мобильность населения.

Каменный век, верхний палеолит, расселение человека в арктике, природно-климатические изменения, сложные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/145146897

IDR: 145146897 | УДК: 902+551.8 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.116-123

Текст научной статьи Палеоклиматические рубежи позднего неоплейстоцена - раннего голоцена и расселение человека в Восточно-Сибирской Арктике

В позднем неоплейстоцене палеогеографические условия рассматриваемой территории евразийской Голар-ктики определялись отсутствием в его пределах крупных ледниковых образований, подобных Европейскому и Североамериканскому ледниковым покровам, динамика которых детерминировала природно-климатическое и во многом культурно-историческое развитие. В северных областях Восточно-Сибирского региона эти процессы были предопределены изменениями баланса «море – суша» с увеличением площади последней в холодные эпохи, аридизацией климата и формированием в позднем неоплейстоцене специфической среды обитания – мамонтовой степи как части евразийского пояса открытых ландшафтов. Указанная региональная особенность служила мультипликатором событий глобального климатического тренда. Областью распространения тундростепного биома в пределах Восточной Сибири были современные приморские низменности, обрамляющие побережье Северного Ледовитого океана, и обширные арктические равнины, занимавшие осушенные районы современного шельфа. В результате снижения уровня океана в зоне Берингова пролива возникало сухопутное соединение Евроазиатского и Североамериканского материков. Данный палеогеографический феномен – Берингийская суша, или Берингия, – оказал колоссальное влияние на развитие природы региона, миграции древнего человека и культурно-исторические процессы.

Расселение человека в Восточно-Сибирской Арктике

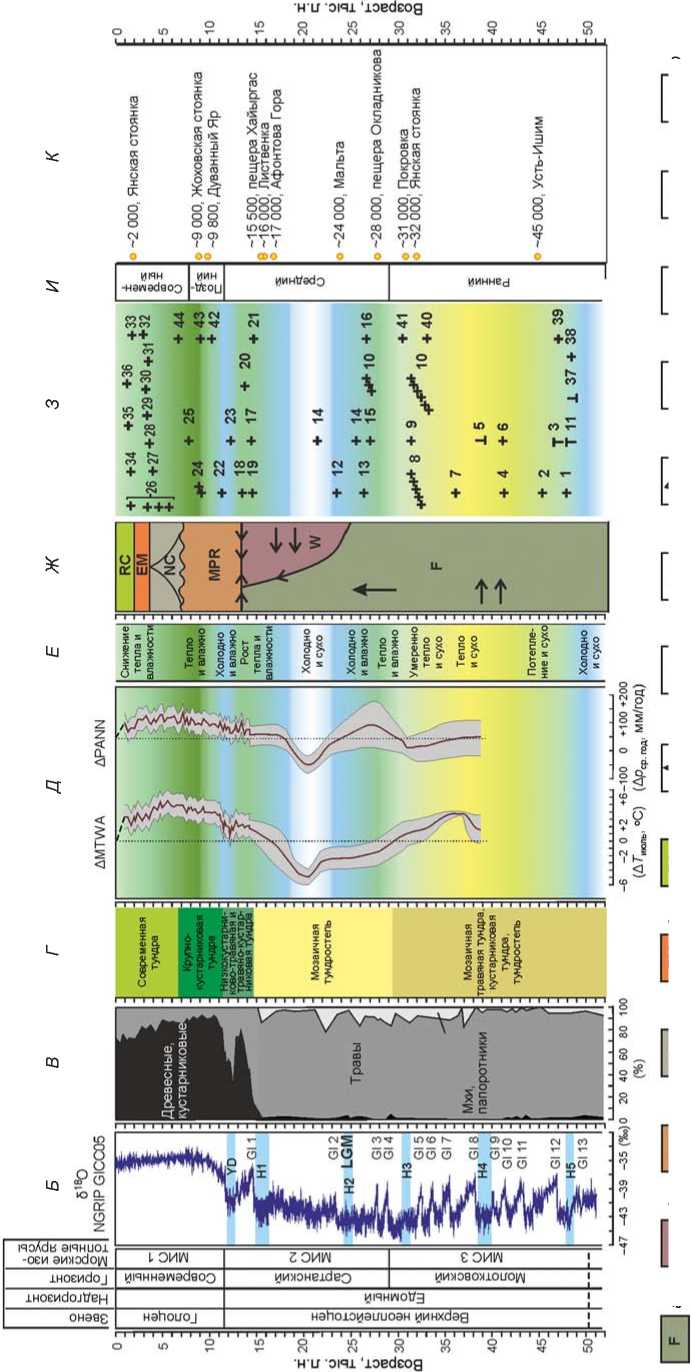

Cуществующая археологическая летопись каменного века Восточно-Сибирской Арктики (ВСА) охватывает примерно 50 тыс. лет, от позднего плейстоцена (ранняя фаза МИС 3) до раннего голоцена (начало МИС 1). Эти данные немногочисленны, тем не менее можно уверенно выделить три хронологические группировки: раннюю – в интервале ~50 000–29 000 л.н., МИС 3 (рис. 1, Ж–И ; 2, A , Б ); среднюю – от ~29 000 до ~11 700 л.н., МИС 2 (см. рис. 1, Ж–И ; 2, В , Г ) и позднюю, относящуюся к раннему голоцену – от 11 700 до ~8 000 л.н. (см. рис. 1,

Ж–И ; 2, Д )*. Общая картина изученности ВСА для второй половины голоцена, построенная по датированным объектам, показана на рис. 2, Е . Арктическая область Восточной Сибири от момента первоначального освоения человеком вскоре после 50 тыс. л.н. непрерывно оставалась населенной людьми, включая наименее благоприятные с точки зрения природно-климатических условий периоды, в течение которых присутствие человека становилось эфемерным (см. рис. 2, В ).

В подавляющем большинстве археологические свидетельства связаны с теплыми эпохами (см. рис. 1), что, вероятно, указывает на положительную демографическую динамику в человеческих популяциях. Так, Янский комплекс стоянок, документирующий стабильное процветание местной культуры верхнего палеолита, отчетливо совпадает с Гренландским интерстадиалом GI 5 (см. рис. 1), а более древние объекты – с более ранними событиями этого рода. Древнейшая группа свидетельств соответствует началу интерстадиала GI 13, условия которого были более теплыми и влажными, чем в начале МИС 3. В это время в арктической Западной Берингии формировалась экосистема открытых пространств с возрастающей ролью злаковых, благоприятная для существования мегафауны (см. рис. 1). Чередование относительных потеплений и похолоданий внутри интерстадиала МИС 3 и похолодание МИС 2 в условиях резко континентального климата способствовали широкому распространению тундростепных ландшафтов, которые, отличаясь разнообразием локальных обстановок, сохраняли черты подобия на обширных территориях, что было крайне существенно для первоначального расселения человека.

К ранней фазе интерстадиала МИС 3 (см. рис. 1) относятся немногие археологические материалы, рассеянные на протяжении ~3 000 км (см. рис. 2, А , Б ) и близкие по возрасту (в диапазоне 1 000–3 000 лет). Следовательно, темп расселения человека в пределах территории был весьма быстрым. Подобное возможно при освоении экологической ниши, никем не занятой на момент прибытия первопоселенцев, и только в условиях знакомого ландшафта, не требующего приспособления к среде, отличной от уже известной. В результате регион был быстро заселен при крайне низкой демографической плотности [Sikora et al., 2019].

А

абвгдежзиклмно

2 а

а

а

я

з

я

я

^

=

2 х

X О X О §

2 *

Я §

О

С

Я ^

X о з8

2 О

s я

к

я св И О

я

а а

2 О

^ 5

3 1

Я гм

к ^

х

а

х

а св 2

я т 8

а

Я

х

и

8 О а Й

4 £

а

X

S

В

3S Я

§ SS

S © S

т

и

з8

S

а

S

т

S я то И

а о.

с

§

X Й 8

8 X О g

а

х

а

§ §

а

а

Я 2 2q о I

8 а

Ф

О св

•В О о g

з8 х

Я

2 Я

Я

в

5 ^

Я g з8 2

§

Я О 2

2 я

X

S

2 g

а

а св 2

X £ О 2

х

а

з8 х *

а

Я Я О S

8 X

о

§ ^

а ©

X

О

2 св з8

а

а

и о я

8 О

а х

а

К

зЗ 2 X

з8

О

а

св 2

8 & Я св Я

а

а

и

и

а

а

а

О а

а

а

з8 О а

2 а

Я

Я

Я

Я

а

а

а я х

х

8 я

за

а > я £

2 я

8' 8

я х

я

а

X

X

X О X О §

а

2 о

к

X

<

а

х

Я

а

а

а

X

Ги'

S

2 О X

а'

О

z z

я я

2 а

8 а

Й с

за

и

о

а а

В

S

Я

Я

х

а

в

в

а

а

О я

S

я я

s' 2 св 2 X

^

в в

а

X X О 2

X зЗ О 2

я

X

X

ч а

X

^ г1

^

з8 х

X

X

38 W Я I 2 а .

* о 38^ 8 ЬЧ а ^

2 ^

С

X

а

С

а

а

а

а

S?

§

а

а

X

О

а

а о

2 ф

о

св" G

2 |

Я i/e

я s

Я

Е

£

Я Я О 2

8 а

§

Я

Я О я

X

К •:

И £

s н Рч а ^ за р св Е х 5 « ч

Q

з8 х

а

я О Я О 2

О

Ф

а

х >

к 2

I X

X

я х

X

а

а я

X

Я

X

св

а

за

X X О 2 св

а' св а з8 св К

2 ^ св 2

Я

X 2

Я

з8

X

я о 2

я

g а я;

m св а

*

8 !S

X

X

я

S

х

О

2 св з8

а

s

X

а

X

а

з8 О 8

Я

X

я

В Я

Ч 2 О св 2 2

X О 2

Н

8 а о

2 о 2

У

Радикальные изменения в материальной культуре древнего населения ВСА связаны как с природно-климатическими изменениями, так и с притоком на эти территории мигрантов. Антропологические остатки плейcтоценового возраста в Сибири большая редкость, а в Арктике единичны (см. рис. 1, К ). На протяжении МИС 3 и 2 обитателями ВСА, скорее всего, было в основном «древнее северосибирское население» (Ancient North Siberians), к которому принадлежали и жители Янской стоянки [Ibid.]. Генетическая характеристика мигрантов, вытеснивших или ассимилировавших это население, известна благодаря крупному фрагменту черепа Homo sapiens , обнаруженному в нижнем течении р. Колыма в обнажении Дуванный Яр. Находка возрастом ~10 тыс. лет отмечает полное замещение прежних насельников территории носителями геномов восточноазиатской линии [Ibid.].

Адаптации населения Восточно-Сибирской Арктики в каменном веке

Залогом успешного преодоления трудностей освоения бескрайних открытых пространств мамонтовой степи послужил набор широко известных верхнепалеолитических инноваций. Они отражают технологическое усложнение культуры древнего человека [Hoffecker J., Hoffecker I., 2018]. Свидетельства таких технологий во всей полноте представлены в материалах Янской стоянки [Питулько, Павлова, 2019; Питулько, Павлова, Никольский, 2015], однако их признаки фиксируются и на других памятниках. Изначально наиболее существенны три – добывание пищи охотой, изготовление одежды и домостроительство. Добыча животных на всех хроносрезах поставляла сырье для производства изделий из шкуры, кожи и кости. Из костяных наиболее важными были предметы охотничьего вооружения и швейный инструмент.

Технология шитья была одной из двух критически важных технологий, необходимых для освоения человеком холодных регионов планеты. С ее развитием связано появление игл с ушком, наиболее древние из которых найдены в Сибири. Массовый характер швейного производства в верхнем палеолите показывают материалы Янской стоянки [Питулько, Павлова, 2019]. Наличие игл с ушком позволяло шить многослойную одежду и подгонять ее по размеру, создавать весь спектр швейной продукции – обувь, спальные мешки, мягкие контейнеры и сумки, а также жилища. Последние, судя по материалам Янской стоянки, представляли собой легкие наземные сооружения с очагами [Pitulko et al., 2013], в качестве топлива для которых в зимнее время использовались кости крупных животных, в т.ч. мамонтов.

о а vv^ б в г

"л д

"че ж з

’Ч и

" \к

0 1 000 км

Рис. 2. Археологические объекты позднего плейстоцена – раннего голоцена Восточной Сибири.

Реконструкции осушенной территории шельфа и граница суша–море проведены по данным [Pico, Creveling, Mitrovica, 2017] при положении уровня Мирового океана ниже современных отметок: А – ок. 40 тыс. л.н., 40 м; Б – ок. 32–31 тыс. л.н., 90 м; В – ок. 27 тыс. л.н., 120 м; Г – ок. 14 тыс. л.н., 70 м; Д – ок. 9 тыс. л.н., 30 м; Е – ок. 9 тыс. л.н., 30 м. Цифры на картах: числитель – номер археологического объекта, знаменатель – возраст (×1000 лет). 1–44 – см. рис. 1; 45 – Макарово IV; 46 – пещера Хайыргас; 47 – Мальта; 48 – Дюктайская пещера; 49 – Большой Якорь; 50 – Ушки; 51 – Эжанцы; 52 – Хета; 53 – Усть-Тимптон; 54 – Уптар I (по: [Диков, 1993, c. 35–56; Мочанов, 1977, с. 6–32, 49–58; Слободин, 1999, с. 36–57, 59–73; The Paleolithic…, 1998; Kuzmin et al., 2017; Pitulko, Pavlova, 2016]).

а – археологические объекты; б – осушенная территория шельфа и граница суша–море; в – комплекс покровного оледенения (по: [Dalton et al., 2020; Hughes et al., 2015]); г – горное оледенение (по: [Галанин, 2012; Barr, Clark, 2012; Glushkova, 2011]); д–з – ареалы шерстистого мамонта: д – на северо-востоке Азии и Аляске (по: [MаcDonald et al., 2012]), е – на северо-востоке Азии (по: [Pitulko, Nikolskiy, 2012]), ж – в Западной Сибири (по: [Kahlke, 2014]), з – изолированная популяция мамонтов на о-ве Врангеля (по: [Vartanyan et al., 2008]); и – северная граница распространения древесной Betula ~9 тыс. л.н., основанная на датированных ее макроостатках (по: [Kremenetski, Sulerzhitsky, Hantemirov, 1998; Binney, Willis, Edwards et al., 2009]); к – северная граница распространения Larix ~9 тыс. л.н., основанная на датированных ее макроостатках (по: [Kremenetski, Sulerzhitsky, Hantemirov, 1998; Binney, Willis, Edwards et al., 2009; Binney, Edwards, Macias-Fauria et al., 2017]).

Одной из наиболее важных культурных и хозяйственных характеристик эпохи являются взаимоотношения в системе «человек – мамонт». Многие местонахождения раннего и среднего этапов расселения (не менее 11) связаны с массовыми скоплениями костных остатков мамонтов, имеющими антропогенное происхождение. Они возникали в результате охоты человека на этих животных, что приводило к формированию «складов» (запасов сырья).

Охота на мамонтов была важным видом деятельности, главной целью которой являлось получение сырья для изготовления охотничьего инвентаря – длинных острий и полноразмерных копий, необходимость которых определялась постоянным дефицитом дерева [Пи-тулько, Павлова, Никольский, 2015]. Это вторая критическая технология верхнего палеолита ВСА. Мясо мамонта употреблялось в пищу, однако не играло существенной роли в рационе древних охотников, которые в большом количестве добывали бизонов, лошадей и северных оленей [Pitulko et al., 2013]. Свидетельства массового однократного промысла мамонтов отсутствуют.

В плане развития каменной индустрии между памятниками разных этапов освоения территории очевидны фундаментальные различия. Так, для раннего характерно наличие отщеповой индустрии архаичного облика, основанной на расщеплении галек и сохранявшей некоторые среднепалеолитические элементы, даже скорее идею расщепления по упрощенной схеме. Эти черты представлены в янской индустрии на заключительной стадии раннего этапа. Однако нет оснований думать, что ей предшествовал какой-то продвинутый вариант технологии с получением пластин. Материалы эпохи последнего ледникового максимума охарактеризованы лишь собственно свидетельствами присутствия человека, которое тогда было слабым. Единственный объект, где представлены каменные изделия этой эпохи, позволяет думать, что в ВСА в то время распространялась индустрия мелких пластин, для получения которых использовали ядри-ща с круговой системой снятий. На заключительной стадии раннего этапа расселения человека в регионе появилась технология торцово-клиновидного расщепления, зафиксированная в материалах редких памятников на западе Чукотки и, возможно, на севере Яно-Индигирской низменности.

Распространение технологии производства мелкопластинчатых заготовок связано, вероятнее всего, с миграцией населения внутриконтинентальной области, столкнувшегося с резким похолоданием и ари-дизацией климата вследствие проявления глобального климатического тренда в эпоху LGM, опустыниванием территории, смещением в северном направлении границ растительных зон, изменением ландшафтов и пространственным перераспределением популяций фауны, служившей ресурсной базой для этого населения. Фак- тически само возникновение технологии изготовления мелких пластин на основе расщепления клиновидных ядрищ, скорее всего, является следствием природноклиматических изменений, обусловивших выпадение из биома южной части тундростепного пояса Северной Евразии мамонта, бивни которого служили важным сырьем для производства охотничьего инвентаря – длинных острий и/или полноразмерных копий. Пространственная динамика местной популяции мамонтов [Pitulko, Nikolskiy, 2012] позволяет говорить о неуклонном сокращении их ареала в северном направлении. Примечательно, что в том же направлении (на север и восток) со смежных с Западной Берингией территорий Северного Китая и Монголии распространялась новая технология обработки камня, основанная на расщеплении клиновидных ядрищ.

Вплоть до рубежа голоцена в регионе сохранялись традиции отщеповых индустрий. В терминальном плейстоцене здесь появились комплексы с мелкими неполными бифасами преимущественно каплевидной формы (острия Чиндадн). На рубеже голоцена эти изделия исчезли, а технология расщепления вновь изменилась: в пределах вс его региона, от Таймыра до Чукотки и от его южных районов до высоких широт, быстро распространилась технология микро-призматического расщепления (см. рис. 1, Ж ; 2, Д ), что было связано с расселением на территории Восточной Сибири носителей восточноазиатских генетических линий [Sikora et al., 2019]. Вероятно, данные события были ускорены наличием у населения раннего голоцена наземного транспорта – упряжных собак и нарт. Их появление, связанное с завершением процесса одомашнивания собаки/волка в терминальном плейстоцене, – важнейшая инновация рубежа голоцена [Pitulko, Pavlova, 2020].

Заключение

Летопись расселения человека в Арктике насчитывает ок. 50 тыс. лет. Эти свидетельства характеризуют заключительный этап глобального процесса расселения анатомически современных людей. Первоначальное заселение Восточно-Сибирской Арктики в позднем плейстоцене связано с популяцией, в генофонде которой доминирует западноевразийская линия.

Условием первоначального освоения арктических территорий и успешной жизнедеятельности людей позднего плейстоцена в обстановке меняющегося природного окружения было внедрение в хозяйственную практику важных технологических инноваций – сложных технологий. Кардинальные изменения археологических культур по времени соответствуют важнейшим палеоклиматическим рубежам позднего плейстоцена и раннего голоцена.

На протяжении позднего плейстоцена население ВСА осуществляло хозяйственную деятельность в рамках модели континентальных охотников, эксплуатировавших любые доступные ресурсы в виде местных популяций плейстоценовой фауны. На рубеже голоцена видовое разнообразие сократилось до состояния, близкого современному; в арктической зоне основным источником существования населения стал северный олень.

В адаптациях позднего плейстоцена критически важную роль играли технологии производства охотничьего инвентаря (длинные острия и полноразмерные копья) из бивня мамонта и швейные технологии. Важнейшей инновацией рубежа голоцена является создание наземных транспортных средств (собачьи упряжки). Это достижение обеспечило мобильность населения и способствовало быстрому распространению культурных знаний, обмену генами и возникновению крупных социокультурных систем.

Автор признателен Российскому научному фонду за поддержку, оказанную исследованиям через проекты № 16-1810265 (2016–2018 гг.), 16-18-10265П (2019–2020 гг.) и 21-1800457 (с 2021 г. по настоящее время).

Список литературы Палеоклиматические рубежи позднего неоплейстоцена - раннего голоцена и расселение человека в Восточно-Сибирской Арктике

- Галанин А.А. Возраст последнего ледникового максимума на северо-востоке Азии // Криосфера Земли. – 2012. – Т. XVI. – С. 39–52.

- Диков Н.Н. Азия на стыке с Америкой в древности (каменный век Чукотского полуострова). – СПб.: Наука, 1993. – 304 с.

- Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. – Новосибирск: Наука, 1977. – 264 с.

- Павлов И.С., Судзуки Н. Табаюряхский мамонт (Mammuthus primigenius Blum., 1799) с острова Котельный, Новосибирский архипелаг // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 56–66.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Верхнепалеолитическое швейное производство на Янской стоянке, арктическая Сибирь // Stratum plus. – 2019. – № 1. – С. 157–224.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А. Обработка бивня мамонта в верхнем палеолите арктической Сибири (по материалам Янской стоянки на севере Яно-Индигирской низменности) // Stratum plus. – 2015. – № 1. – С. 223–284.

- Слободин С.Б. Археология Колымы и Континентального Приохотья в позднем плейстоцене и раннем голоцене. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. – 233 с.

- Стратиграфический кодекс России. – 3-е изд., испр. и доп. / Л.Ш. Гиршгорн, А.И. Жамойда (отв. ред.), О.П. Ковалевский, А.Н. Олейников, Е.Л. Прозоровская, А.Н. Храмов, В.К. Шкатова. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2019. – 96 с.

- Хлобыстин Л.П. Древняя история Таймырского Заполярья. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. – 341 с.

- Чепрасов М.Ю., Обадэ Т.Ф., Григорьев С.Е., Новгородов Г.П., Марарескул В.А. Новые местонахождения мамонтовой фауны и палеолитические стоянки в бассейне среднего течения реки Колыма // Вестн. Сев.-Вост. федерал. ун-та. – 2015. – № 6. – С. 53–68.

- Чепрасов М.Ю., Хлахула И., Обадэ Т.Ф., Григорьев С.Е., Новгородов Г.П. Новые данные по палеолиту бассейна средней Колымы, Якутия // Человек и Север: Антропология, археология, экология: мат-лы Всерос. науч. конф., г. Тюмень, 2–6 апр. 2018 г. – Тюмень: ТюмНЦ СО РАН, 2018. – Вып. 4. – С. 263–267.

- Шер А.В. Возраст четвертичных отложений Яно-Колымской низменности и ее горного обрамления // ДАН. – 1984. – Т. 278, № 3. – С. 708–713.

- Шер А.В., Каплина Т.Н., Овандер М.Г. Унифицированная региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Яно-Колымской низменности и ее горного обрамления // Решения Межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Востока СССР (Магадан, 1982 г.): Объяснительные записки к региональным стратиграфическим схемам / гл. ред. Н.А. Шило. – Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1987. – С. 29–69.

- Barr I.D., Clark C.D. Late Quaternary glaciations in Far NE Russia; combining moraines, topography and chronology to assess regional and global glaciation synchrony // Quat. Sci. Rev. – 2012. – Vol. 53. – P. 72–87.

- Binney H., Edwards M., Macias-Fauria M., Lozhkin A., Anderson P., Kaplan J.O., Andreev A., Bezrukova E., Blyakharchuk T., Jankovska V., Khazina I., Krivonogov S., Kremenetski K., Nield J., Novenko E., Ryabogina N., Solovieva N., Willis K., Zernitskaya V. Vegetation of Eurasia from the last glacial maximum to present: Key biogeographic patterns // Quat. Sci. Rev. – 2017. – Vol. 157. – P. 80–97.

- Binney H.A., Willis K.J., Edwards M.E., Bhagwat S.A., Anderson P.M., Andreev A.A., Blaauw M., Damblon F., Haesaerts P., Kienast F., Kremenetski K.V., Krivonogov S.K., Lozhkin A.V., MacDonald G.M., Novenko E.Y., Oksanen P., Sapelko T., Väliranta M., Vazhenina L. The distribution of late-Quaternary woody taxa in northern Eurasia: evidence from a new macrofossil database // Quat. Sci. Rev. – 2009. – Vol. 28. – P. 2445–2464.

- Chlachula J., Cheprasov M.Y., Novgorodov G.P., Obada T.F., Little E. The MIS 3–2 environments of the middle Kolyma Basin: implications for the Ice Age peopling of northeast Arctic Siberia // Boreas. – 2021. – Vol. 50. – P. 556–581.

- Dalton A.S., Margold M., Stokes C.R., Tarasov L., Dyke A.S., Adams R.S., Allard S., Arends H.E., Atkinson N., Attig J.W., Barnett P.J., Barnett R.L., Batterson M., Bernatchez P., Borns H.W., Breckenridge A., Briner J.P., Brouard E., Campbell J.E., Carlson A.E., Clague J.J., Curry B.B., Daigneault R.-A., Dubé-Loubert H., Easterbrook D.J., Franzi D.A., Friedrich H.G., Funder S., Gauthier M.S., Gowan A.S., Harris K.L., Hétu B., Hooyer T.S., Jennings C.E., Johnson M.D., Kehew A.E., Kelley S.E., Kerr D., King E.L., Kjeldsen K.K., Knaeble A.R., Lajeunesse P., Lakeman T.R., Lamothe M., Larson P., Lavoie M., Loope H.M., Lowell T.V., Lusardi B.A., Manz L., McMartin I., Nixon F.C., Occhietti S., Parkhill M.A., Piper D.J.W., Pronk A.G., Richard P.J.H., Ridge J.C., Ross M., Roy M., Seaman A., Shaw J., Stea R.R., Teller J.T., Thompson W.B., Thorleifson L.H., Utting D.J., Veillette J.J., Ward B.C., Weddle T.K., Wright H.E. An updated radiocarbonbased ice margin chronology for the last deglaciation of the North American Ice Sheet Complex // Quat. Sci. Rev. – 2020. – Vol. 234. – Art. 106223.

- Glushkova O.Yu. Late Pleistocene Glaciations in North-East Asia // Quaternary Glaciations – Extent and Chronology: A Closer Look. – 2011. – Vol. 15. – P. 865–875.

- Gusev S.V. The Early Holocene site of Naivan: the earliest dated site in Chukotka // University of Oregon Anthropological Papers. – 2002. – Vol. 59. – P. 111–126.

- Hoffecker J.F., Hoffecker I.T. The Structural and Functional Complexity of Hunter-Gatherer Technology // J. of Archaeol. Method and Theory. – 2018. – Vol. 25. – P. 202–225.

- Hughes A.L.C., Gyllencreutz R., Lohne Ø.S., Mangerud J., Svendsen J.I. The last Eurasian ice sheets – a chronological database and time-slice reconstruction, DATED-1 // Boreas. – 2015. – Vol. 45. – P. 1–45.

- Kahlke R.-D. The origin of Eurasian Mammoth Faunas (Mammuthus – Coelodonta Faunal Complex) // Quat. Sci. Rev. – 2014. – Vol. 96. – P. 32–49.

- Kirillova I.K., Shidlovskiy F.K., Titov V.V. Kastykhtakh mammoth from Taimyr (Russia) // Quat. Int. – 2012. – Vol. 276/277. – P. 269–277.

- Klemm J., Herzschuh U., Pisaric M.F.J., Telford R.J., Heim B., Pestryakova L.A. A pollen-climate transfer function from the tundra and taiga vegetation in Arctic Siberia and its applicability to a Holocene record // Palaeogeography. Palaeoclimatology. Palaeoecology. – 2013. – Vol. 386. – P. 702–713.

- Kremenetski C.V., Sulerzhitsky L.D., Hantemirov R. Holocene history of the northern range limits of some trees and shrubs in Russia // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. – 1998. – Vol. 30. – P. 317–333.

- Kuzmin Y.V., Kosintsev P.A., Stepanov A.D., Boeskorov G.G., Cruz R.J. Chronology and faunal remains of the Khayrgas Cave (Eastern Siberia, Russia) // Radiocarbon. – 2017. – Vol. 59. – P. 575–582.

- MacDonald G.M., Beilman D.W., Kuzmin Y.V., Orlova L.A., Kremenetski K.V., Shapiro B., Wayne R.K., van Valkenburgh B. Pattern of extinction of the woolly mammoth in Beringia // Nature Communications. – 2012. – Vol. 3. – P. 893.

- Pavlova E.Y., Pitulko V.V. Late Pleistocene and Early Holocene climate changes and human habitation in the arctic Western Beringia based on revision of palaeobotanical data // Quat. Int. – 2020. – Vol. 549. – P. 5–25.

- Pico T., Creveling J.R., Mitrovica J.X. Sea-level records from the U.S. mid-Atlantic constrain Laurentide Ice Sheet extent during Marine Isotope Stage 3 // Nature Communications. – 2017. – Vol. 8. – P. 15612.

- Pisaric M.F.J., MacDonald G.M., Velichko A.A., Cwynar L.C. The Lateglacial and Postglacial vegetation history of the northwestern limits of Beringia, based on pollen, stomate and tree stump evidence // Quat. Sci. Rev. – 2001. – Vol. 20. – P. 235–245.

- Pitulko V.V. Terminal Pleistocene/Early Holocene Occupation in North East Asia and the Zhokhov Assemblage // Quat. Sci. Rev. – 2001. – Vol. 20. – P. 267–275.

- Pitulko V.V., Nikolskiy P.A. Extinction of wooly mammoth in Northeastern Asia and the archaeological record // World Archaeology. – 2012. – Vol. 44. – P. 21–42.

- Pitulko V., Nikolskiy P., Basilyan A., Pavlova E. Chapter 2. Human habitation in the Arctic Western Beringia prior the LGM // Paleoamerican Odyssey. – College Station: Texas A&M Univ. Press, 2013. – P. 13–44.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y. Geoarchaeology and Radiocarbon Chronology of Stone Age Northeast Asia. – College Station: Texas A&M Univ. Press, 2016. – 334 p.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y. Colonization of the Eurasian Arctic // Encyclopedia of the World’s Biomes / eds. M. Goldstein, D. Dellasala. – Amsterdam: Elsevier, 2020. – Vol. 2: Deserts – Life in the Extremes Ice Sheets and Polar Deserts – Ice of Life. – Р. 374–391. – URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.12395-4

- Pitulko V., Pavlova E., Nikolskiy P. Revising the archaeological record of the Upper Pleistocene Arctic Siberia: Human dispersal and adaptations in MIS 3 and 2 // Quat. Sci. Rev. – 2017. – Vol. 165. – P. 127–148.

- Pitulko V.V., Tikhonov A.N., Pavlova E.Y., Nikolskiy P.A., Kuper K.E., Polozov R.N. Early human presence in the Arctic: Evidence from 45,000-year-old mammoth remains // Sci. – 2016. – Vol. 351. – P. 260–263.

- Sher A.V., Kuzmina S.A., Kuznetsova T.V., Sulerzhitsky L.D. New insights into the Weichselian environment and climate of the East Siberian Arctic, derived from fossil insects, plants, and mammals // Quat. Sci. Rev. – 2005. – Vol. 24. – P. 533–569.

- Sikora M., Pitulko V.V., Sousa V.C., Allentoft M.E., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., de Barros Damgaard P., Fuente C., de la, Renaud G., Yang M.A., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogués-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyrot M., McColl H., Vasilyev S.V., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E.Y., Chasnyk V.G., Nikolskiy P.A., Gromov A.V., Khartanovich V.I., Moiseyev V., Grebenyuk P.S., Fedorchenko A.Y., Lebedintsev A.I., Slobodin S.B., Malyarchuk B.A., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J.U., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandersen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R.S., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Lahr M.M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D.J., Excoffi er L., Willerslev E. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature. – 2019. – Vol. 570. – P. 182–188.

- Svensson A., Andersen K.K., Bigler M., Clausen H.B., Dahl-Jensen D., Davies S.M., Johnsen S.J., Muscheler R., Parrenin F., Rasmussen S.O., Röthlisberger R., Seierstad I., Steffensen J.P., Vinther B.M. A 60,000 year Greenland stratigraphic ice core chronology // Climate of the Past. – 2008. – Vol. 4. – P. 47–57.

- The Paleolithic of Siberia: new discoveries and interpretations / ed. A.P. Derevianko. – Urbana: Univ. of Illinois Press, 1998. – 416 p.

- Tierney J.E., Russell J.M., Huang Y., Sinninghe Damsté J.S., Hopmans E.C., Cohen A.S. Northern hemisphere controls on tropical southeast African climate during the past 60,000 years // Sci. – 2008. – Vol. 322. – P. 252–255.

- Vartanyan S.L., Arslanov K.A., Karhu J., Possnert G., Sulerzhitsky L.D. Collection of radiocarbon dates on the mammoths (Mammuthus primigenius) and other genera of Wrangel Island, northeast Siberia, Russia // Quat. Res. – 2008. – Vol. 70. – P. 51–59.