Палеопочвы и природные условия южнорусских степей в посткатакомбное время

Автор: Борисов А.В., Мимоход Р.А., Демкин В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен новый подход к палеоклиматическим исследованиям. Это касается сложных исследований, основанных на моделировании условий окружающей среды в течение относительно коротких периодов времени, установленных в соответствии с периодом существования определенных археологических культур. Представленные исследования касаются участков, относящихся к терминальному периоду Среднего бронзового века, и отнесены к серии катакомбных археологических культур, известных из северо-западной части Каспийского моря, бассейна реки Кубань, Нижнего Поволжья, Днепра-Дон региона и Днепровско-Прутского района. Исследованные палеосоиды, приписываемые различным географическим зонам, имеют общую особенность - высокий уровень засоления и содержание карбонатов.

Степная зона, юг России, комплексные исследования, посткатакомбные культуры, палеопочвы, климатические реконструкции, аридизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14328668

IDR: 14328668

Текст научной статьи Палеопочвы и природные условия южнорусских степей в посткатакомбное время

Специалисты естественнонаучных дисциплин с самого начала исследований в области ретроспективного анализа палеоэкологической ситуации стремились охватить максимально широкий временной интервал и построить модели развития природной среды на протяжении возможно более длительных периодов. На первых этапах это было оправданно. В результате возникли генеральные модели развития природной среды на протяжении голоцена и более масштабных хроноинтервалов. Но недостаточная обеспеченность подобных моделей фактическим материалом привела к тому, что крупные исторические периоды оказались необоснованно гомогенными в плане палеоэкологической ситуации. В таких условиях появляющиеся новые сведения о климате и природной среде прошлого не всегда соответствуют уже имеющимся схемам.

Назрела необходимость изменения подхода к вопросам палеоэкологических реконструкций – углубленного исследования относительно коротких хроноинтервалов. При этом представляется оправданным хронологические границы выбирать на основе не природной периодизации, а исторической – по времени существования определенной культуры. В том случае, если внутренняя хронология культуры хорошо проработана, а база палеоэкологических сведений для периода ее существования достаточно широка, становится возможным определить, в каких условиях природной среды данная культура формировалась, развивалась и исчезала.

Финал средней бронзы на юге Восточной Европы ознаменовался серьезными культурными изменениями. Они выразились в деструкции катакомбных культур и в формировании на их основе блока посткатакомбных культурных образований (Мимоход, 2005. С. 70–74). На сегодняшний день его составляющими являются лолинская культура в Северо-Западном Прикаспии, кубанская группа финала средней бронзы, близкая лолинской, в бассейне р. Кубань (Ми-моход, 2006. С. 249–253), криволукская культурная группа в Нижнем Поволжье (Мимоход, 2004. С. 108–114), днепро-донская и днепровско-прутская бабинские культуры (Литвиненко, 2003. С. 41; 2006. С. 157–183). Эти культурные образования сформировались достаточно быстро и появились фактически синхронно. Все причины масштабной культурной трансформации, произошедшей в XXIII– XXII вв. до н. э. на значительной территории степной и лесостепной зон от Дуная до Волги, еще предстоит выяснить. Сейчас следует отметить, что на рубеже катакомбного и посткатакомбного периодов отсутствуют археологически выраженные признаки скоротечных масштабных миграций, а посткатакомбные культурные образования на своих территориях оказываются генетически связанными с предшествующим местным катакомбным субстратом. Все это позволяет предполагать, что резкая смена культурного контекста на большой территории могла быть обусловлена причинами не столько социального, сколько природного характера.

Настоящая работа представляет собой попытку рассмотреть природные условия относительно короткого исторического периода (XXIII–XVIII вв. до н. э.) – времени существования посткатакомбных культурных формирований – с позиций накопленных палеопочвенных данных.

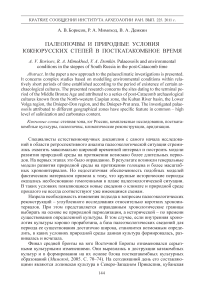

Объекты исследований. К настоящему времени имеются данные по шести разрезам палеопочв посткатакомбного времени 1: криволукская культурная группа – Линево 1, курган 6 (раскопки И. В. Сергацкова) (рис. 1; 2, 1 ); лолинская культура – Перегрузное 1, к. 7 (раскопки В. М. Клепикова) (рис. 1; 2, 2 ); Аксай 1, к. 6 (раскопки А. Н. Дьяченко) (рис. 1; 2, 3 ), Кевюды 1, к. 3 (раскопки А. Д. Матюхина) (рис. 1; 2, 4 ), Манджикины 1, к. 10 (раскопки Н. И. Шишлиной) (рис. 1; 2, 5 ); кубанская группа – Каскадный 2, к. 1 (раскопки А. Д. Матюхина) (рис. 1; 2, 5 ). В географическом плане объекты исследования относятся к степной, сухостепной и пустынно-степной зонам Приволжской, Ергенинской и Ставропольской возвышенностей и охватывают ряд почвенно-географических зон – от степей с темнокаштановыми почвами и слитыми черноземами до полупустынь со светло-каштановыми солонцеватыми почвами (рис. 1). Подробная информация о современных и погребенных почвах данных могильников опубликована ( Демкин и др. , 2002. С. 343–352; Демкина и др. , 2003. С. 655–669; Демкин и др. , 2006. С. 351–363; Борисов и др. , 2006. С. 95–136; Борисов и др . В печати.)

Палеопочвы посткатакомбного времени

Криволукская культурная группа. Наиболее северная из исследованных палеопочв посткатакомбного времени – это погребенная почва кургана 6 могильника Линево 1 (разрез Д-579). По своим свойствам она во многом соответствует современной почве, но, в отличие от современной темно-каштановой почвы,

Рис. 1. Расположение объектов исследования

1 – Линево, к. 6; 2 – Аксай I, к. 6; 3 – Перегрузное-1, к. 7; 4 – Кевюды-1, к. З; 5 – Манджикины-1, к. 10; 6 – Каскадный-2, к. 1

а – криволукская культурная группа; б – лолинская культура; в – кубанская группа данная палеопочва является каштановой и характеризуются значительно большей карбонатностью, большим содержанием гипса и легкорастворимых солей в нижней части профиля. В верхних же горизонтах палеопочвы легкорастворимые соли выщелочены и характерно формирование железисто-марганцевых пленок и примазок аналогично современным почвам. Подобного рода свойства почв

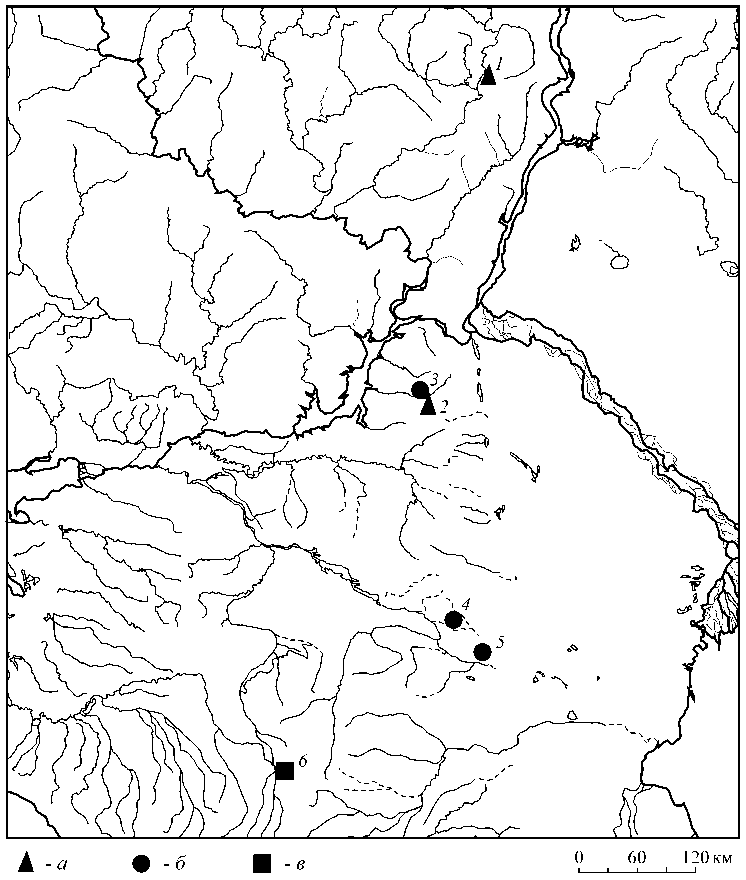

Рис. 2. Погребальные комплексы посткатакомбных курганов, имеющих палеопочвенные определения

1 – криволукская культурная группа; 2–5 – лолинская культура; 6 – кубанская группа 1 – Ли-нево 6\6; 2 – Перегрузное-1 7\1; 3 – Аксай I 6\3; 4 – Кевюды-1 3\5; 5 – Манджикины-110\2;

6 – Каскадный-2 1\3

свидетельствуют о наступлении периода с большей атмосферной увлажненностью после довольно длительной аридизации, вызвавшей восходящую миграцию водорастворимых соединений и аккумуляцию их в верхней части почвенного профиля. Наступивший после этого период гумидных условий был, вероятно, непродолжительным, в результате чего наиболее мобильные почвенные компоненты (легкорастворимые соли) оказались вымыты из верхних горизонтов, в то время как более консервативные (карбонаты, гипс) не успели среагировать на изменившиеся условия. Иными словами, свойства этой погребенной почвы отражают смену аридных условий почвообразования более гумидными.

Лолинская культура. Иные условия отражают погребенные почвы кургана 7 могильника Перегрузное 1 2. В первую очередь обращает на себя внимание недиф-ференцированность профиля, отсутствие выраженных границ между почвенными горизонтами, отсутствие признаков солонцового процесса. Среди химических свойств следует отметить чрезвычайно высокую засоленность почвенного профиля, значительные запасы гипса в верхних горизонтах, вскипание с поверхности. Палеопочва диагностирована как каштановидная карбонатная несолонцеватая со-лончаковатая (разрез Д-521). Профиль палеопочвы монотонный, с постепенными переходами из одного горизонта в другой, текстурная дифференциация отсутствует. Гумусовый горизонт маломощный, реакция по профилю сильнощелочная. Карбонатный горизонт морфологически не выражен, карбонаты представлены преимущественно дисперсными формами и равномерно распределены в профиле. Прожилки солей встречаются уже с глубины 25 см, в то время как в современных почвах соли вымыты из верхнего метрового слоя почвы.

Такого рода признаки свидетельствуют о крайне засушливых условиях почвообразования на водораздельных пространствах северных Ергеней в этот период. Столь интенсивная миграция водорастворимых компонентов к поверхности почвы и их аккумуляция в верхней части профиля возможны при отношении выпадающих осадков к испаряемости на уровне 0,3, что в настоящее время наблюдается в пустынной зоне.

Аналогичные природные условия отражает и погребенная почва кургана 6 могильника Аксай I (разрез Д-474), расположенного на первой надпойменной террасе р. Аксай. По комплексу свойств это лугово-каштановая солончаковатая несолонцеватая почва, и ее характерными особенностями также являются слабая текстурная дифференцированность профиля, отсутствие солонцеватости, невыраженность карбонатного профиля с отсутствием макроформ новообразо- ваний. И в данном случае вскипание отмечается с поверхности. Легкорастворимые соли залегали с глубины 50 см. Весьма значительны запасы гипса, причем верхняя граница слоя гипсовой аккумуляции находится на уровне 60–63 см, максимум гипса в слое 60–100 см. По всей видимости, данная палеопочва формировалась в условиях более высокого уровня минерализованных грунтовых вод и весьма засушливого климата.

На южных Ергенях состояние почв в посткатакомбное время было аналогичным. Палеопочва кургана 10 могильника Манджикины 1 также определена как каштановидная карбонатная несолонцеватая солончаковая (разрез Д-530). Как мы наблюдали в более северных регионах, профиль данной палеопочвы характеризуется отсутствием признаков солонцеватости в горизонте В1, монотонностью окраски, расплывчатыми границами между горизонтами, малой гуму-сированностью. Палеопочва отличается повышенной щелочностью, вскипает с поверхности. Карбонатный горизонт без сегрегационных форм новообразований, запасы карбонатов очень значительны (более 16%). Палеопочва сильно засолена; прожилки легкорастворимых солей и гипса встречаются уже с глубины 25 см.

Таким образом, свойства палеопочвы посткатакомбного времени в этом могильнике весьма близки свойствам палеопочвы могильника Перегрузное 1, что может свидетельствовать об однотипности природных явлений на севере и юге Ергеней в посткатакомбное время и о соизмеримых масштабах этих явлений.

Этот вывод подтверждают свойства палеопочвы кургана 3 могильника Ке-вюды 1 (разрез Б-11), также территориально приуроченной к югу Ергеней. Они практически аналогичны рассмотренным выше свойствам палеопочвы могильника Манджикины 1. Как и в описанных выше случаях, для данной палеопочвы характерны отсутствие выраженных границ генетических горизонтов, монотонность окраски профиля, значительные запасы карбонатов, без обособления последних от почвенной массы, близкое к поверхности расположение верхней границы зоны аккумуляции легкорастворимых солей и гипса. Поэтому и в данном случае мы вправе сделать вывод о крайне засушливых условиях, имевших место на момент сооружения кургана.

Кубанская группа. В Центральном Предкавказье в этот период также сложились весьма неблагоприятные природные условия. Свойства палеопочвы кургана 1 могильника Каскадный 2 свидетельствуют о весьма засушливом климате посткатакомбного времени этого региона. В то время как фоновые почвы ключевого участка представлены слитоземами черноземовидными, палеопочва посткатакомбного времени, по наличию текстурной дифференциации, характерной призматической структуры, представляет собой солонец каштанового типа (разрез Б-64). Почвы с подобными свойствами распространены сейчас на севере Ергеней, в сухостепной зоне.

Можно с уверенностью говорить, что развитие почв в исследуемом регионе в этот период протекало в условиях более аридного, по сравнению с современным, климата. Подтверждением тому являются большая засоленность почв, вскипание с глубины 23–32 см, более высокое расположение зоны аккумуляции гипса, – все эти факторы указывают на резкое преобладание восходящей миграции водорастворимых компонентов.

Обсуждение

Общими для всех исследованных палеопочв, расположенных в различных природных зонах и геоморфологических позициях, являются их высокие засоленность и карбонатность. Соле- и карбонатонакопление – естественный результат усиления аридизации и связанного с ним перераспределения солей в профиле почвы при активизации восходящей миграции водорастворимых соединений и эоловом переносе солей с акватории соленых морей и озер. Аридные условия второй половины III тыс. до н. э. реконструированы на основе палеопочвенных данных для Приволжской возвышенности и северной части Ергеней ( Борисов и др. , 2006. С. 91–94; Демкин и др. , 2004. С. 41–43; Демкина и др. , 2003. С. 655–669), южной части Ергеней ( Демкин и др. , 2002. С. 343–352), Центрального Предкавказья ( Александровский , 1997. С. 22–29; Александровский и др. , 2001. С. 131–143) и ряда других природных районов ( Демкин и др. , 1998. С. 148–157; 2001. С. 533–543; Иванов, Васильев , 1995. С. 190; Александровский, Александровская , 2005. С. 175–187). Для времени существования катакомбной культуры показан постепенный характер возрастания засушливости климата на протяжении середины и второй половины III тыс. до н. э. ( Борисов и др. , 2005. С. 140–148). Максимум аридизации приходится на конец III тыс. до н. э. и совпадает с формированием блока посткатакомбных культурных образований.

Этот же период в сухостепной зоне Северного Кавказа характеризовался наступлением пустынно-степных и даже пустынных условий почвообразования. И лишь в предгорьях, на границе лес-степь, изменения климата на рубеже III– II тыс. до н. э. проявились не столь заметно; аридный период здесь продолжался до середины II тыс. до н. э. ( Александровский, Александровская , 2005. С. 122, 123). В Северном Прикаспии в период с 4000 по 3700 л. н. резко активизировались эоловые процессы ( Лаврушин и др. , 1998. С. 55–62).

Аридизация этого периода подтверждается и палинологическими данными. К. В. Кременецким проведена реконструкция природной обстановки северной части Ергеней ( Кременецкий , 1997. С. 31–35) на основе спорово-пыльцевого анализа отложений болота Харабулук. Согласно заключениям автора, наименее благоприятные условия существовали здесь между 4200 и 3500 л. н. В это время резко возросла степень континентальности климата, более чем на 50 мм сократилось количество осадков. Этим данным соответствуют и наблюдения других авторов ( Болиховская , 1990. С. 35). Следует отметить, что динамика развития климата, показанная К. В. Кременецким, в силу специфики источника (разрез болота) характеризует только наиболее крупные блоки климатических изменений. Пик аридизации климата, выявленный по палеопочвам посткатакомбных курганов данного региона, попадает в отрезок неблагоприятной климатической ситуации, реконструируемой по палинологическим данным, и занимает его позднейшую часть (3800–3600 л. н.). Близкая ситуация характерна и для Подо-нья ( Кременецкий , 1997. С. 38, 39). Период максимальной аридизации в данном регионе по данным палинологии приходится на 3900–3800 л. н. ( Спиридонова , 1991. С. 145–177). Конец данного интервала соответствует началу посткатакомбного времени, т. е. времени наиболее аридных палеопочв раннелолинских курганов (Аксай I, к. 6, Перегрузное 1, к. 7, Манджикины 1, к. 10, Кевюды 1, к. 3).

В Приазовье и южных районах Донбасса максимум засушливости климата отмечается также в посткатакомбное время, около 3700 л. н. ( Герасименко , 1997. С. 55).

В целом же, судя по интенсивности трансформации почвенных свойств, максимально аридные условия почвообразования сложились именно на территории современной пустынно-степной зоны. В зонах черноземов и темно-каштановых почв Приволжской возвышенности и Центрального Предкавказья масштабы изменений почвенных свойств оказались заметно меньше, но и в этих регионах отмечается резкое усиление засушливости климата в посткатакомбное время. Так, палеопочва посткатакомбного времени кургана 1 могильника Каскадный 2 представляет собой солонец каштановый с хорошо дифференцированным профилем, маломощным верхним горизонтом, признаками сильного засоления и окарбоначивания верхней части профиля. Почвы подобного типа в настоящее время развиваются в условиях сухих – пустынных степей с нормой осадков на уровне 300–350 мм/год. На основании этого можно заключить, что в Центральном Предкавказье природные условия в посткатакомбное время были такими же, как в настоящее время на Ергенях. Иными словами, норма атмосферных осадков не превышала 300–350 мм/год, при современной норме осадков на уровне 500–550 мм/год. Следует отметить, что на сегодняшний день это единственный пример обнаружения аналогов почв посткатакомбного времени в современном почвенном покрове – пример, позволяющий с известной долей условности судить о масштабах природных изменений на рубеже III–II тыс. до н. э.

На севере сухостепной зоны интенсивность проявления аридизации климата в это время была, вероятно, меньше. Так, палеопочва кургана 6 могильника Линево 1 в целом соответствует современным аналогам. Однако значительные запасы карбонатов и гипса в профиле этой палеопочвы свидетельствуют о том, что в ее развитии имел место аридный период, сменившийся более гумидными условиями почвообразования незадолго до ее погребения. В этом отношении показательна относительная датировка линевского комплекса. Погребенный сопровождался пряжкой, которая характерна для второго этапа развития бабинских культур (рис. 2, 1 ). Комплексы этого времени непосредственно предшествуют времени памятников покровского типа, которое характеризуется гумид-ными условиями, наступившими после резко аридного периода ( Демкин и др. , 2001). Таким образом, поздняя датировка палеопочвы кургана 6 могильника Линево 1 вполне согласуется с рубежным состоянием окончания аридизации – начала гумидизации климата, имевшим место в финале существования посткатакомбных памятников 3. К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем ни одного палеопочвенного определения для курганов бабинских культур. И если посткатакомбные палеопочвы Нижнего Поволжья и степного Предкавказья однозначно демонстрируют пик аридности, названный даже «самым масштабным палеоэкологическим кризисом за последние 6000 лет» ( Борисов и др. , 2006.

С. 194), то о соответствующих изменениях климата на бабинском посткатакомбном пространстве мы можем судить лишь по косвенным данным. По мнению украинских коллег, резкую аридизацию климата в Северо-Восточном Приазовье иллюстрирует система расселения носителей бабинской культуры. В это время более засушливая Приазовская низменность оказывается фактически незаселенной, а бабинские памятники сосредоточены на Приазовской возвышенности ( Литвиненко , 1994. С. 29; 1999. С. 21; Горбов , 2000. С. 55, 59). До и после посткатакомбного времени Приазовская низменность являлась хорошо освоенной носителями ингульской и срубной культур ( Литвиненко , 1999. Рис. 1; Санжа-ров , 2001. Рис. 1. С. 71, 72). И еще раз напомним о немаловажном факте, установленном по почвенным разрезам на памятниках Северо-Восточного Приазовья. Слой, демонстрирующий наиболее аридный климат в эпоху средней бронзы ( Герасименко, Горбов , 1996. С. 47; Герасименко , 1997. С. 31, 55), был датирован методом 14С. Полученная дата – 3720 ± 90 – четко соответствует радиоуглеродным данным начальной фазы бытования посткатакомбных памятников (см. ст. Р. А. Мимохода в наст. сборнике).

Заключение

До выделения посткатакомбных памятников в Нижнем Поволжье и степном Предкавказье как самостоятельных культурных образований (Мимоход, 2004. С. 108–114; 2005. С. 70–74; 2006. С. 249–253) они рассматривались в рамках катакомбной и позднекатакомбной культурных традиций, реже срубной. Обособление комплексов финала средней бронзы в пределах узкого культурно-хронологического горизонта позволило по-новому взглянуть не только на культурную ситуацию рубежа среднего и позднего периодов эпохи бронзы юга Восточной Европы, но и на проблему историко-культурной хронологической позиции суббореальной аридизации. К настоящему времени исследовано шесть палеопочв в Нижнем Поволжье и Степном Предкавказье, датированных посткатакомбным временем. Все они отражают крайне засушливые природные условия. Имеются косвенные и прямые свидетельства аналогичных климатических изменений и для восточной части территории днепро-донской бабинской культуры. В этой связи весьма характерен тот факт, что ни в предыдущий, ни в последующий периоды в почвенном покрове исследованных регионов нами не встречены почвы, развитие которых происходило бы в столь засушливых условиях. Катакомбная эпоха в целом, и особенно ее поздний этап, характеризовалась весьма аридными условиями, хорошо доказанными для многих природных районов (Александровский и др., 2001. С. 139; Александровский, Александровская, 2005. С. 124; Борисов и др., 2005. С. 146, 147; 2006. С. 153; Герасименко, 1997. С. 60; Демкин, 1997. С. 152; Демкин и др., 2002. С. 343–352; Иванов, Васильев, 1995. С. 147–153; Кре-менецкий, 1997. С. 43, 44; Лаврушин и др., 1998. С. 49–64; Спиридонова, 1991. С. 145–177). Однако все исследованные палеопочвы катакомбного времени, несмотря на явные признаки аридизации, все же отражают менее засушливые условия по сравнению с таковыми в посткатакомбное время. В свою очередь, многочисленные примеры палеопочв следующего культурного пласта – покров- ского времени – несут в себе реликтовые признаки, свидетельствующие о том, что незадолго до их погребения произошла смена аридных условий почвообразования более гумидными (Демкин и др., 1998. С. 155, 156; 2001. С. 540–543; 2004. С. 41–47; Александровский, Александровская, 2005. С. 124).

Отсюда мы вправе сделать вывод, что прогрессирующая аридизация климата во второй половине III тыс. до н. э. совпала с периодом существования катакомбной общности. Исчезновение катакомбной культурной традиции и появление блока посткатакомбных культурных образований приходится на период экстрааридных условий. Финал посткатакомбного мира соответствует началу гумидизации климата, совпадающему с появлением памятников покровского типа (горизонт колесничных культурных образований). Столь прочную на данный момент корреляцию между экстрааридным климатом и появлением посткатакомбных памятников можно рассматривать в рамках причинно-следственной связи. Авторы отдают себе отчет в том, что имеющихся на сегодняшний день сведений о состоянии палеопочв в посткатакомбное время не достаточно для окончательных выводов, и поэтому предлагают рассматривать изложенные соображения как перспективный вектор научного поиска и дальнейшей интеграции археологии и почвоведения.

Список литературы Палеопочвы и природные условия южнорусских степей в посткатакомбное время

- Александровский А. Л., 1997. Степи Северного Кавказа в голоцене по данным палеопочвенных исследований//Степь и Кавказ: Тр. ГИМ. Вып. 97.

- Александровский А. Л., Александровская Е. И., 2005. Эволюция почв и географическая среда. М.

- Александровский А. Л., Белинский А. Б., Калмыков А. А., Кореневский С. Н., Ван дер Плихт Й., 2001. Погребенные почвы Большого Ипатовского кургана и их значение для реконструкции палеоклимата//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. М. Вып. 2.

- Болиховская Н. С., 1990. Палеоиндикация изменений ландшафтов Нижнего Поволжья в последние 10 тысяч лет//Каспийское море: Вопросы геологии и геоморфологии. М.

- Борисов А. В., Демкина Т. С., Демкин В. А., 2006. Палеопочвы и климат Ергеней в эпоху бронзы (IV-II тыс. до н. э.). М.

- Борисов А. В., Ельцов М. В., Шишлина Н. И., Демкина Т. С., Демкин В. А., 2005. Палеопочвенные исследования курганов катакомбной культуры (вторая половина III тыс. до н. э.) в Калмыкии//Почвоведение. № 2.

- Борисов А. В., Ковда И. В., Белинский А. Б., Ляхов С. В., Демкин В. А. Слитые почвы Центрального Предкавказья в третьем тысячелетии до н. э.//Почвоведение. В печати.

- Герасименко Н. П., 1997. Природная среда обитания человека на юго-востоке Украины в позднеледниковье и голоцене (по материалам палеогеографического изучения археологических памятников)//Археологический альманах. Донецк. № 6.

- Герасименко Н. П., Горбов В. Н., 1996. Хроностратиграфия и палеоэкология эпохи бронзы Северо-Восточного Приазовья//Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит -бронзовый век): Мат. междунар. конф. Донецк. Ч. 2.

- Горбов В. Н., 2000. Особенности домостроительства и планиграфии поселений позднего бронзового века в условиях степной зоны//Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. Донецк.

- Демкин В. А., 1997. Почвоведение и археология//Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР.

- Демкин В. А., Алексеева Т. В., Демкина Т. С., Алексеев А. О., 2001. Палеопочвенные исследования загадочного памятника древней истории в излучине Дона//Почвоведение. № 5.

- Демкина Т. С., Борисов А. В., Демкин В. А., 2003. Палеопочвы и природная среда Северных Ерге-ней в эпоху энеолита и бронзы (IV-II тыс. до н. э.)//Почвоведение. № 6.

- Демкин В. А., Демкина Т. С., Борисова М. А., Шишлина Н. И., 2002. Палеопочвы и природная среда Южных Ергеней в конце IV -III тыс. до н. э.//Почвоведение. № 6.

- Демкин В. А., Дергачева М. И., Борисов А. В., Рысков Я. Г., Олейник С. А., 1998. Эволюция почв и изменение климата восточноевропейской полупустыни в позднем голоцене//Почвоведение. № 2.

- Демкин В. А., Ельцов М. В., Якимов А. С., Борисов А. В., Демкина Т. С., 2006. Природные условия в верховьях бассейна Медведицы в эпохи бронзы и средневековья (по материалам палеопочвенных исследований курганного могильника Линево в Волгоградской области)//Материалы по археологии Волго-Донских степей. Волгоград. Вып. 3.

- Демкин В. А., Сергацков И. В., Демкина Т. С., Борисов А. В., 2004. Динамика природных условий и древнее население восточноевропейских степей с эпохи бронзы до средневековья//Изв. АН. Сер. геогр. № 3.

- Иванов И. В., Васильев И. В., 1995. Человек, природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене. М.

- Кияшко А. В., 2003. Погребения пришлых культур развитой и финальной средней бронзы в курганах Волго-Донского междуречья//Нижневолжский археологический вестник. Волгоград. Вып. 6.

- Кременецкий К. В., 1991. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. М.

- Кременецкий К. В., 1997. Природная обстановка голоцена на Нижнем Дону и в Калмыкии//Степь и Кавказ: Тр. ГИМ. Вып. 97.

- Лаврушин Ю. А., Спиридонова Е. А., Сулержицкий Л. Д., 1998. Геолого-палеоэкологические события севера аридной зоны в последние 10 тысяч лет//Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара.

- Литвиненко Р. А., 1994. О раннем горизонте погребений срубной культуры северо-восточного Приазовья//Проблемы хронологии культур энеолита -бронзового века Украины и юга Восточной Европы: Тез. докл. междунар. конф. Днепропетровск.

- Литвиненко Р. А., 1999. Периодизация срубных могильников Северо-Восточного Приазовья//Древности Северо-Восточного Приазовья. Донецк

- Литвиненко Р. О., 2003. Культурно-таксономiчний статус пам'яток типу Бабине III//кторичш i политологiчнi дослiдження. № 3/4.

- Литвиненко Р. А., 2006. Днепро-донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 5.

- Мимоход Р. А., 2004. Погребения финала средней бронзы Нижнего Поволжья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: I Междунар. Нижневолжская археолог. конф.: Тез. докл. Волгоград.

- Мимоход Р. А., 2005. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы)//Проблеми та дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.

- Мимоход Р. А., 2006. Погребения финала средней бронзы бассейна р. Кубань//Древние культуры Кавказского Причерноморья: Первая абхазская междунар. археолог. конф.: Мат. Сухум.

- Санжаров С. Н., 2001. Катакомбные культуры Северо-Восточного Приазовья. Луганск.

- Спиридонова Е. А., 1991. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене -голоцене. М.

- Шарафутдинова Э. С., 2001. К вопросу о погребальных памятниках эпохи средней бронзы в Нижнем Поволжье//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.