Палеотектонические и металлогенические реконструкции Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан

Автор: Изосов Л.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

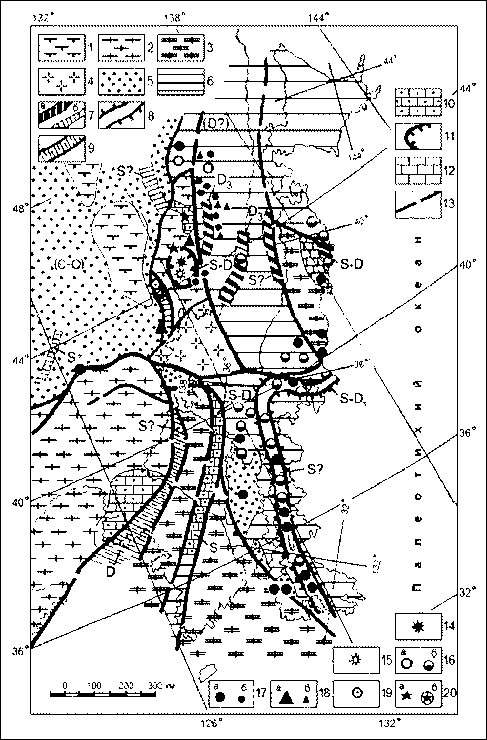

Представлены палеотектоническая и эволюционная металлогеническая схемы Япономорского региона на период ранее 15-20 млн лет назад. Япономорская зона перехода континент-океан до раскрытия Японского окраинного моря включала параплатформенные блоки, разделённые PZ-MZ полициклическими покровно-складчатыми зонами. Рудная и нерудная минерализация этой зоны локализована в тектонических поясвх СВ простирания. Данные пояса представляют собой рифты, сформированные в PZ2 и развивавшиеся до MZ3 (J3-K1).

Зона перехода континент-океан, параплатформы, покровно-складчатые пояса, рифты, микститы, рудные месторождения, алмазы, металлогеническая эпоха

Короткий адрес: https://sciup.org/14328879

IDR: 14328879 | УДК: 551.24:553.4(265.54)

Текст научной статьи Палеотектонические и металлогенические реконструкции Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан

Проведенный автором [11] анализ палеомагнитных и палеобиогеографических реконструкций Японии (1520 млн лет) [15, 10, 14; и др.], позволил ему составить палеотектоническую схему Япономорской зоны перехода (ЯЗ) на палинспатической основе (рис.). Как известно, при работе над палинспатическими схемами восстанавливается положение геологических тел до происшедших складчатых, надвиговых и других деформаций, приводящих к развитию горизонтальных перемещений тектонических масс. При этом автору пришлось обратиться к проблеме раскрытия Японского моря, которое в основном сформировалось, по мнению большинства исследователей, в интервале 15-20 млн лет.

Палеомагнитные и палеобиогеографические данные, базирующиеся на характере изменения миоценовых моллюсков и фораминифер, а также корреляции юрских радиолярий Наданьхада-Алиня, Западного Сихотэ-Алиня и Японии свидетельствуют о том, что в докайно-зойское время Японские острова составляли единое целое с Азиатским континентом: Юго-Западная Япония располагалась вблизи полуострова Корея, а Северо-Восточная - примыкала к Сихотэ-Алиню. В раннем миоцене в результате деструкции эти два крупных блока подверглись ротации и заняли свою современную позицию. Вероятно, такой механизм формирования окраинных морей как кольцевых структур вихревого типа обусловлен взаимодействием Евроазиатской и Тихоокеанской литосферных плит, при котором сочетаются горизонтальные и вертикальные тектонические движения [7].

До раскрытия Японского моря рассматриваемая территория представляла собой область стыковки крупных дорифейских блоков: Бурея-Цзямусы, параплатформ Сино-Корейской и Янцзы, разделенных палеозойско- мезозойскими полициклическими покровно-складчатыми системами и зонами (аккреционными комплексами); [4, 17, 14, 12]. Их простирания наследуют направления широтных («азиатских») и северо-северо-восточных («тихоокеанских») тектонических линий [6]. Отчетливо выделяется широтная Туманган-Лаоэлин-Гродековская зона, обрамляющая с севера Сино-Корейшуто параплатформу, начавшуюся развиваться, по-видимому, в кембрии-ордовике. Консолидация названных структур происходила в индосинийское либо позднеяньшаньское время [4, 17]. Тектоническое совмещение в мезозойских микститах остатков океанической коры и платформенного чехла среднепалеозойского возраста свидетельствует о закрытии рифтов в связи с развитием поздне-юрско-раннемеловых аккреционно-коллизионных процессов в Япономорской зоне [4,12]. Движение тектонических масс при этом (в процессе становления аккреционной коры) происходило с юга и востока, что связано с дрейфом литосферных плит Кула (Изанаги) и Тихоокеанской [13].

На палеотектонической схеме Япономорского звена (ЯЗ) Западно-Тихоокеансокй переходной зоны «конти-нент-океан»с металлогеническими данными (рис.) видно, что рудная минерализация там укладывается в пояса северо-восточного («тихоокеанского») направления. Как правило, эти пояса отвечают рифтам, заложившим-ся в среднем палеозое на платформенном основании и развивавшимся до позднего мезозоя Ц-КД Особенно четко эта закономерность устанавливается для оруденения колчеданного или близкого к нему типов. Поэтому можно полагать, что мы имеем дело с PZ -К металло-генической эпохой.

Рис. Палеотектоническая схема Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан на палинспатической основе (до 15-20 млн лет) с металлогеническими данными:

1-3 - дорифейские массивы: Северо-Восточного выступа Китайской платформы (1), Сипо-Корейской (2) и Янцзы (3) параплатформ; 4 - активизированный Хасанский блок Сино-Корейской параплатформы; 5, б - полициклические покровно-складчатые системы и зоны (индекс на схеме указывает время заложения зоны): 5 - каледонско-варисские (яныпаньс-кие?) и б - яньшаньские; 7 - реликты среднепалеозойских рифтовых зон в покровно-складчатых системах и зонах длительного развития: океанических (а) и морских глубоководных (б); здесь и далее - индекс на схеме указывает время заложения зоны; 8 - реликты деформированных («захлопнутых») среднепалеозойских морских и океанических рифтовых зон с остатками платформенного чехла; 9 - внутриконтиненталь-ные рифтовые зоны; 10 - платформенные терригенно-карбо-натные прогибы; И - дива-впадины; 12 - силурийские терри-генно-карбонатные прогибы, вступившие в девоне в стадию развития дива; 13 - главные разломы; 14-20 - металлогени-ческие данные: 14 - месторождения U-Mo рудной формации; 15 - рудопроявления U-Th рудной формации; 16 - месторождения (а) и рудопроявления (б) шеелит колчеданной и Fe-Mn рудных формаций; 17 - месторождения (а) и рудопроявления (б) медноколчеданной, меднорудной и близких к ним по типу рудных формаций; 18 - то же - полиметаллов; 19 - золотоносные (с платиной) россыпи; 20 - коренные (а) и россыпные (б) проявления алмазов кимберлитоидной формации и неясного генезиса

Сходная закономерность усматривается и в отношении весьма важных нерудных полезных ископаемых. Как было показано ранее [6], разновозрастные, в том числе, и среднепалеозойские (Dj-C), промыщленные место-рждения и проявления алмазов кимберлитового и близкого к нему типов Желтоморского регтона и ЯЗ контролируются протяженными рифтогенными зонами северо-восточного простирания (система Таньлу). Эти зоны, как правило, закладывались в докембрии и активно развивались в течение всего фанерозоя и даже кайнозоя; причем эволюция кимберлитового магматизма отличалась пульсационным характером. В частности, в позднекембрийский этап тектономагматической активизации Ханкайского кристаллического массива существовали «горячие точки», обусловившие возникновение будущих рудоносных вулканотектонических депрессий [8, 6]. К ним относится, в частности, Южно-Синегорская впадина [5], вмещающая два рудных района - Вознесенский флюорит-редкометальный и Синегорский уран-молибденовый [2].

В процессе длительной эволюции раздвиговых зон происходила многократная мобилизация и переотложение рудного вещества, в результате чего сформировались своеобразные полигенные и гетерохронные рудные тела. То есть, рудный процесс был «рассеянным» в пространстве и «растянутым» во времени. Вероятно, этим и можно объяснить тот факт, что в ЯЗ часто распространены месторождения мелкого и среднего классов. В то же время, здесь известны крупные флюорит-редкоме-тальные месторождения Вознесенского рудного района, шеелит-колчеданные, полиметаллические и оловянные месторждения Приморья, локализованные в На-даньхада - Сихотэ-Алинской покровно-складчатой системе. В первом случае это объясняется тем, что флюо-рит-редкометальная минерализация проявилась в начальный (позднекембрийский) - кратковременный этап тектономагматической активизации Ханкайского массива [6]. Во втором случае, возможно, это связано с интенсивным развитием в регионе гранитного магматизма в раннем мелу. Крупные интрузии гранитоидов, с одной стороны, способствовали мобилизации рудогенных элементов и экстракции их из вмещающих пород, а с другой - сами являлись рудоносными образованиями [4, 12, 16, 11; и др.].

Установленные в пределах Ханкайского кристаллического массива мелкие месторождения радиоактивного (уран-молибденового) сырья в известных случаях локализованы в подвижных среднепалеозойских вулканотектонических структурах, наложенных на дорифей-ский фундамент [5, 2]. Представляется, что фрагменты подобных структур со сходным типом оруденения могут находиться и в других регионах ЯЗ. В Синегорском районе выделяются два типа рудных формаций: I. U-Mo, локализованная в PZ терригенных и терригенно-вулканогенных толщах, а также в D жерловых и субвулканических образованиях. II. U-Th, связанная с альбити-зированными С субвулканическими гранитоидами. Наибольший практический интерес представляет U-Mo формация, главными рудными минералами которой яв- ляются настуран, уранинит, урановые черни, отенит, уранофан, молибденит, пирротин, халькопирит, галенит и арсенопирит.

Возраст U руд, определенный изотопным методом, колеблется от 136 до 1700 млн лет. U-Pb изохрона дает значения возраста руд: 320-465 млн лет (О-С). Наблюдается весьма хорошая сходимость результатов изотопных исследований с геологическими данными. В то же время, А.С.Бражников (1981 г.) указывает на длительный и прерывистый характер развития урановорудного процесса с выделением следующих интервалов рудооб-разования (млн лет): 20-40,100-150,260-310,400-460, 500-580 (U-Pb метод).

Многообразие форм нахождения U и других проявлений и их геохимические особенности также подчеркивают сложность и многостадийность рудного процесса. В одних случаях рудообразование было сингенетичным осадконакоплению, а в других - вулканизму. Рудное вещество при этом поступало: а) из докембрийских пород, б) из мантийных источников, в) из PZ 2 вулканогенно-терригенных толщ. В процессе накопления PZ формаций происходила многократная мобилизация и многоступенчатая концентрация рудных элементов, связанная с активной тектоно-магматической деятельностью. Существенно калиевый характер магматизма подчеркивает перспективность PZ 2 формаций в отношении U оруденения. Таким образом, урановорудный процесс в Южном Синегорье носит полигенный (экзогенно-эндогенный) характер и PZ 2 формации в этом процессе играют как пассивную (рудовмещающую), так и активную (рудогененрирующую) роли.

Известные в Южно-Синегорской депрессии U месторождения и рудопроявления являются многосульфид-ными и относятся к сульфидно-настурановому типу. В районе также отмечаются многочисленные медные и полиметаллические рудопроявления, иногда несущие черты стратиформности, приуроченные к терригенным, с повышенной углеродистостью, породам, к жерловым и субинтрузивным фациям вулканитов, связанные с коллизионным этапом развития Западно-Сихотэ-Алинско-го вулканического пояса («западно-сихотэ-алинская»). Медно-полиметаллическая минерализация тяготеет к узлам разломной решетки кристаллического фундамента, к которым зачастую приурочены вулканогенно-интрузивно-купольные поднятия длительного развития: они выделяются как площади под постановку поисковых работ на колчеданное оруденение [1]. Судя по геологической обстановке, рассматриваемая региональная структура обладает предпосылками обнаружения в ее пределах колчеданной минерализации эксгаляционно-осадочного и гидротермального субвулканического типов. Гидротермальное урановое оруденение «южно-синегорского» типа [2] может быть обнаружено в девонских субаэральных риолитовых ассоциациях, развитых в пределах Северо-Восточного выступа Китайской платформы, континентального фрагмента Южный Китака-ми-Абукума и зоны Имджинган [6]. Представляется, что минерализацию данного типа следует искать в жерло вых и субинтрузивных фациях вулканитов, развитых в кальдерных депрессиях. К сожалению, автор не располагает сведениями о существовании таких образований в пределах названных тектонических элементов, хотя такая уверенность у него имеется. Вероятно, это связано с трудностями расшифровки и диагностики вулканотектонических структур и магматических структур центрального типа, обусловленными интенсивной тектонической переработкой палеозойского сооружения Восточной окраины Азии и в яньшаньское (13-К3) и гималайское (KZ) время. Однако наличие в Японии, и особенно в Корее, платформенного основания свидетельствует о благоприятной обстановке для образования наложенных вулкано-тектонических структур. Таким образом, вероятность выявления в пределах этих территорий фрагментов ураноносных среднепалеозойских формаций, на взгляд автора, весьма велика.

В процессе становления коллизионных зон в позднем мезозое происходила переработка океанической коры, «растаскивание» и перераспределение рудных тел, мобилизация и переотложение рудных элементов и в итоге - образование продуктивных олистостромовых формаций [4,12,16]. При этом среднепалеозойские, в том числе и рудоносные породы приобретали аллохтонное залегание. Приведенные данные свидетельствуют об исключительной сложности PZ2I< рудогенеза, заключающейся в его латеральной и временной неравномерности. В результате мы сталкиваемся с пестрой металло-генической зональностью, отражающей нелинейность геодинамических процессов. Кроме того, вспышки мезозойской и кайнозойской тектономагматической активности в значительной мере деформировали палеозойскую структуру Восточной окраины Азии и исказили присущую ей металлогеническую картину, придав ей мозаичность.

Стратиформные колчеданные рудопроявления, а также крупные шеелит-колчеданные (по Ю.Г. Иванову) промышленные месторождения Наданьхада-Сихотэ-Алинской покровно-складчатой системы, залегающие в сложно построенных олистостромах [4], могут быть связаны с развитием PZ2 и MZ3 вулканизма в океанических рифтах. Точных возрастных данных на этот счет пока не имеется. 1,-К возраст матрикса определен нами по микрофауне [9], однако в Лермонтовском вольфрамоворудном узле в микститовом комплексе (13-К3) обнаружен олистолит известняков с D3 фораминиферами [3]. Скорее всего, наиболее интенсивно колчеданное рудообразование происходило здесь в PZ2, если учитывать глобальный характер рифтогенеза, проявленного в это время на Востоке Азии. Возможно, источником колчеданного и промышленного шеелит-колчеданного оруденения Центрального Сихотэ-Алиня, имеющих в основном J3-K - возраст [4], являются и PZ2 металлоносные океанические породы. Колчеданные месторождения (рудоносные олистостромы) могли сформироваться за счет разрушения как PZ2, так и MZ сульфидных построек и металлоносных пород с последующей мобилизацией и переотложением рудогенных элементов, в связи с развитием J3-K конседиментационных надвигов и интрузий К гранитоидов хунгарийского типа [1Д17].

Значительный интерес представляют промышленные медноколчеданные тела типа «Самбагава» Японии [11], связанные с офиолитовыми толщами, возраст которых точно не определен. В зоне Самбагава широко развиты пиритовые колчеданные тела, а также медноколчеданные залежи с наложенной на серноколчеданные руды халькопиритовой, сфалеритовой и иной минерализацией. В работе К. Вакиты [17] показано, что PZ2породы в этой структуре представляют собой аллохтонные образования в J3-K микститах, а комплекс Самбагава имеет хаотическую структуру. Судя по его формационному составу, колчеданные залежи представляют собой остатки PZ2 рудных тел океанического происхождения, сформировавшихся в зонах палеоразломов и рифтов. Значит, в данном случае колчеданные руды являются комплексными (гетрогенными и гетерохронными): в PZ2 они, очевидно, накапливались в осевой части океанических хребтов, а затем в результате спрединга и/или коллизии в MZ3 были раздроблены и переотложены. При этом происходила мобилизация рудогенных элементов и формирование новых рудных тел, в том числе и MZ3.

Колчеданно-полиметаллическая минерализация «за-падно-сихотэ-алинского» типа [1, 11], возможно, присутствует в силурийских и девонских субаэральных и мелководных субмаринных вулканогенных толщах, слагающих фрагменты окраинно-континентальных поясов в Корее и Японии (зоны Имджинган, Титибу и др.). Что касается медноколчеданных руд типа «Самбагава» океанического генезиса, то их можно прогнозировать в осевых частях наиболее глубоко и широко раскрытых рифтов в Сихотэ-Алинской и Монголо-Охотской покровноскладчатых систем, где они могут быть локализованы в «разобщенной» формации карбонатно-кремнисто-вулканогенного типа [4, 16, 11]. Как видим, геодинамичес-кий подход к металлогеническим проблемам позволяет выделить новый тип экзогенно-эндогенных месторождений и открывает широкие возможности для их прогнозирования. Важно подчеркнуть, что рудообразова-ние протекало в течение длительного промежутка времени (PZ2-MZ3).

Что касается нерудного сырья, то в Северо-Восточном Китае выявлены промышленно-алмазоносные кимберлитовые трубки, часть из которых имеет среднепалеозойский возраст, а в Приморье недавно обнаружены предположительно раннесилурийские алмазоносные кимберлитоиды и перидотиты неясного генезиса [6 и др.]. При этом следует подчеркнуть, что в строении среднепалеозойских формаций Япономорской зоны нередко участвуют базитовые и базит-гипербазитовые ассоциации различного происхождения, в частности, сходные с образованиями континентальных рифтов, с которыми могут быть связаны кимберлитоиды и лампрои-ты. Например, в Приморье таковой является, на наш взгляд, позднедевонская шошонит-латитовая ассоциация Южно-Синегорской впадины. В пределах Корейского п-ова, где развиты силурийские и девонские формации, довольно активно проявлен базальтоидный вулканизм и установлены кайнозойские (?) кимберлитоиды [6]. Не иключено, что в пределах архейских массивов здесь могли сформироваться и среднепалеозойские кимберлитовые трубки взрыва, аналогичные выявленным на соседнем Ляодунском полуострове. По крайней мере, континентальные девонские вулканогенно-осадочные отложения здесь существуют. В Японии в пространственной связи со среднепалеозойскими магматитами, возраст которых доказан палеонтологически, встречаются многочисленные выходы крупнообъемных масс и малых тел «немых» гипербазитов [12,6,11]. В то же время в пределах этой территории выделяются крупные блоки докембрийского основания Тихоокеанского подвижного пояса [17,6,11]. Поэтому с известной долей условности можно прогнозировать здесь проявления алмазов как кимберлитового, так и некимберлитового типа. Насколько известно автору, проблема алмазонос-ности Японских островов никем, кроме нас, не поднималась.

Таким образом, активный рифтогенез, охвативший в среднем палеозое - раннем мелу Япономорскую зону перехода континент-океан спровоцировал формирование в регионе разнообразной рудной и нерудной минерализации. При раскрытии рифтов (дивергентный тип рудо-генеза) в связи с интенсивным развитием вулканизма происходил вынос металлов преимущественно халькофильной группы и группы железа из мантийных источников и накопление их в рудоносных формациях вулканогенного и вулканогенно-осадочного типов. В раздробленных краевых частях докембрийских (архейских) кратонов формировались алмазоносные кимберлитовые трубки взрыва и близкие к ним по типу магматические тела.

Сам процесс рифтообразования предварялся и сопровождался образованием многочисленных кольцевых структурных комплексов различной иерархии [6], часть из которых, вероятно, определяла размещение алмазоносных ультрабазитов Приморья. Автор также допускает возможность контроля алмазов литосферными вихрями и сходными с ними структурами, описанными Ли Сы-гуаном, Т.Рикитаке, О.И. Слензаком, Л.Шевалье и Ю.П. Бидюком [6], который может иметь планетарный масштаб. Представляется, что ветви «восходящих» гигантских вихрей, очевидно, связанных с мантийными плюмами, являются рифтогенными структурами.

Рудные формации ЯЗ образовались в среднепалео-зойско-раннемеловую металлогеническую эпоху в связи с развитием мощных горизонтальных движений и представлены конвергентным и дивергентным классами [11]: 1. Рудопроявления коллизионных зон - вулканических поясов андийского типа (U, Th, Мо, Си, полиметаллы); 2. А: рудные залежи локальных вулканотектонических депрессий (U, Мо, Си, полиметаллы). Б: накопления офиолитовых зон (шеелит-колчеданные, колчеданные и железомарганцевые стратиформные залежи). В: ультрабазиты с признакми алмазоносности в рифтогенных структурах краевых вулканогенов и в эпиплатформенных краевых прогибах карбонатно-терригенных прогибах. Г: золото-платиновые россыпи с единичными зёрнами алмазов, пиропов и высокохроми-стых хромшпинелидов «алмазной ассоциации», связанные с раннесилурийскими гипербазитами [6].

Многообразие форм нахождения ряда рудных месторождений конвергентного класса указывает на сложность и многостадийность процессов, приведших к формированию полигенной и гетерохронной экзогенно-эндогенной минерализации. Колчеданные тела дивергентного класса, залегающие в верхнемезозойских хаотических толщах, представляют собой остатки разрушенных среднепалеозойских сульфидных построек и могут быть отнесены к типу рудоносных олистостром, образовавшихся в результате смены рифтогенных процессов коллизионными с последующим формированием аккреционных комплексов [4]. Поэтому, строго говоря, в данном случае мы имеем дело с рудной минерализацией промежуточного типа - дивергентно-конвергентной.

Список литературы Палеотектонические и металлогенические реконструкции Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан

- Бедокуров Е.И., Изосов Л.А. Перспективы колчеданоносности вулканогенных зон (Приморье): тез. докл. совещ. «Научные принципы прогнозирования эндогенного оруденения в Восточно-Азиатских вулканических поясах.» Ч. 1. Хабаровск: Мингео СССР, 1988. С. 46-48.

- Горошко М.В., Изосов Л.А. Особенности металлогении Южно-Синегорской впадины Ханкайского массива (Приморье)//Региональные проблемы. 2007. № 8. 63-71.

- Изосов Л.А. Морской девон Приморья//Изв. АН СССР. 1978. № 4. С. 82-86.

- Изосов Л.А., Василенко Н.Г., Мельников Н.Г., Петрищевский А.М. Вольфрамоносная олистострома Центрального Сихотэ-Алиня//Геотектоника. 1988. № 3. С. 76-87.

- Изосов Л.А., Горошко М.В. Южно-Синегорская впадина Приморья: геологическое строение и развитие//Отечественная геология. 2006. № 3. С. 33-40.

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И., Емельянова Т.А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент-океан (Япономорский и Желтоморский регионы). Владивосток: Дальнаука, 2000. 326 с.

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И. О механизме формирования структур центрального типа Западно-Тихоокеанской зоны перехода континентокеан//Геотектоника. 2012. Т. 46, № 3. С. 70-92.

- Левашев Г.Б. Рыбалко В.И., Изосов Л.А., Соро-ка В.П. и др. Тектономагматические системы аккреционной коры Сихотэ-Алиня. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. 339 с.

- Олейник Л.М., Изосов Л.А. Возраст и стратиграфический разрез татибинской свиты (рудное поле Восток-2)//Тихоокеан. геология. 1993. № 1. С. 46-49.

- Chinzei K. Opening of the Japan Sea and marine Biogeography during the Miocene//J. Geoelectr. 1986. 38. P. 487-494.

- Izosov L.A. Paleotectonics and paleometallogeny of Japan Sea continent-ocean transitional zone//Me-tallogeny of the Pacific Northwest: tectonics, magmatism and metallogeny of active continental margins. Vladivostok: Dalnauka, 2004. P. 105-107.

- Izosov L.A., Levashev G.B. Late Mesozoic Ore-Bearing Olistostromes of Sikhote-Alin and its Formation Equivalents in Japan Sea Region // Late Paleozoic and Early Mesozoic Circum-Pacific Events: Biostratigraphy, Tectonic and Ore Deposits of Primoryie (Far East Russia) // Memories de Geologie (Lausnne). 1997. 30. P. 191-196.

- Klimets M.P. Speculations the Mesozoic plate tectonic evolution Eastern China//Tectonics. 1983. Vol. 2. P. 139-166.

- Kojima S. Mesozoic Terrane accretion in North-East China, Sikhote-Alin and Japan regions//Paleogeo-graphy, Paleoclimatology, Paleogeology. Amsterdam: Elsevier Sci. Publ. B. V., 1989. Vol. 69. P. 213-232.

- Otofuji Y., Matsuda T. Paleomagnetic evidence for the clockwise rotation of Southwest Japan//Earth. Planet. Sci. Lett. 62. P. 349-359.

- Vrublevsky A.A, Izosov L.A. Yushmanov Yu.P. Mineragenic implications of the Sikhote-Alin Olistostromes // Fith Circum-Pacific energy and mineral resources conference transactions // Houston: Gulf. Publish. Comp., 1998. P. 259-266.

- Wakita K. Accretionary tectonics in Japan//Bull. of Geol. Surv. of Jap. 1989. Vol. 40(5). P. 251-253.