Парадное седло из алтынказгана (полуостров Мангышлак, Казахстан)

Автор: Астафьев А.Е., Богданов Е.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена уникальной находке, полученной в результате исследования территории, связанной с каменной оградой на памятнике Алтынказган на п-ове Мангышлак. Ограда, сооруженная из плит песчаника, поставленных на ребро, составляет основу археологического объекта. В работе приводятся описания каменной конструкции и находок - серебряных обкладок седла, украшенных рельефными зооморфными изображениями, и мелких деталей гарнитуры. Рассматривается техника нанесения изображений. Установлено, что рельефы выдавливались с лицевой стороны, шкуры и анатомические признаки зверей и птиц прорабатывались специальной палочкой; матрицы делали, скорее всего, из деревянных дощечек. Публикуется реконструкция седла. Определено, что анализируемый тип седел связан с племенами гуннского облика и сформировался в V в. н.э. На данную дату указывают аналоги из погребальных и ритуальных комплексов Поволжья, Приуралъя, Северного Кавказа. В статье дается семантическая и культурно-историческая интерпретация серебряных обкладок седла. Изображения животных и птиц на них не имеют точных аналогов, но манера орнаментации характерна для золотых украшений гуннской эпохи. Алтынказганская находка позволила впервые доказать, что такая «совершенная» конструкция седла была известна уже в гуннское время; подобные седла стали прообразом древнетюркских.

Казахстан, мангышлак, поздние сарматы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145734

IDR: 145145734 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.072-084

Текст научной статьи Парадное седло из алтынказгана (полуостров Мангышлак, Казахстан)

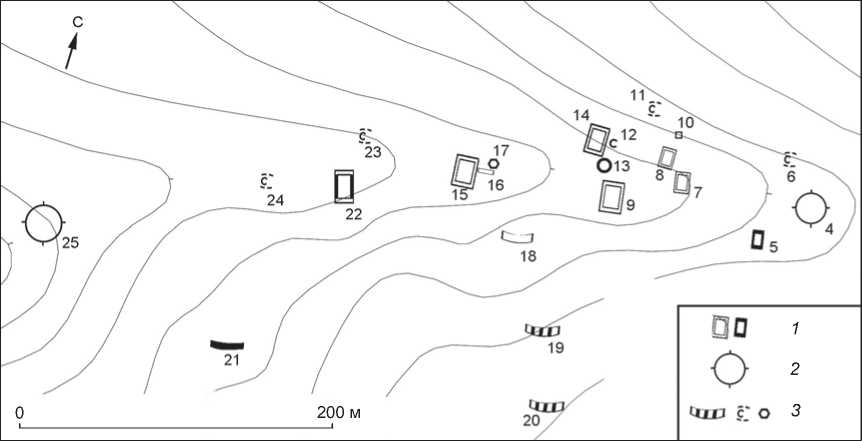

Культово-погребальный комплекс Алтынказган находится на п-ове Мангышлак на восточном берегу Каспийского моря, в долине между меловым уступом Северного Актау и нагорьем Западный Каратау в пределах горных возвышений Тобекудык, Урыжол и Кулаат (рис. 1). Бóльшую часть полуострова занимает солончаковая пустыня с участками высохшей скудной растительности. Рельеф сформирован комплексом процессов, связанных с ростом Каратауского нагорья, поднятием западной части Туранской плиты и эрозионной волновой деятельностью Палеокаспийского моря. Межгрядовые участки имеют мелкорусловые понижения.

Памятник Алтынказган был открыт весной 2010 г. благодаря жителю г. Актау Ф. Ахмадулину, нашедшему древние артефакты, которые он передал археологу А.Е. Астафьеву. Выехавшие на место обнаружения предметов археологи выявили большой комплекс остатков наземных каменных сооружений на площади более 120 га. К сожалению, социально-экономическая ситуация в регионе не способствовала проведению археологических исследований, и только в 2014 г. авторам статьи удалось провести раскопки нескольких объектов на территории памятника, в т.ч. каменной ограды, внутри которой Ф. Ахмадулиным были найдены серебряные обкладки седла.

Описание памятника и хода раскопок

Археологические объекты (восемь комплексов) располагаются на грядовидных возвышениях. Через восточный сектор комплекса проходят две ветки древней караванной дороги, хорошо просматривающиеся на спутниковой карте. При детальном осмотре местности были выявлены каменные конструкции пяти основных типов: каменные ограды из нескольких рядов вертикально врытых плит или с горизонтальной закладкой стен плитняком, «жертвенно-алтарные» конструкции из плитняка округлых, трапециевидных, подковообразных, четырехугольных очертаний, плитчатые наброски и дугообразные выкладки (иногда двухрядные), высокие курганы с каменногрунтовой насыпью и плоские курганы с каменной насыпью. Размеры оград от 4 × 4 до 34 × 24 м*.

Рис. 1. Месторасположение памятника Алтынказган.

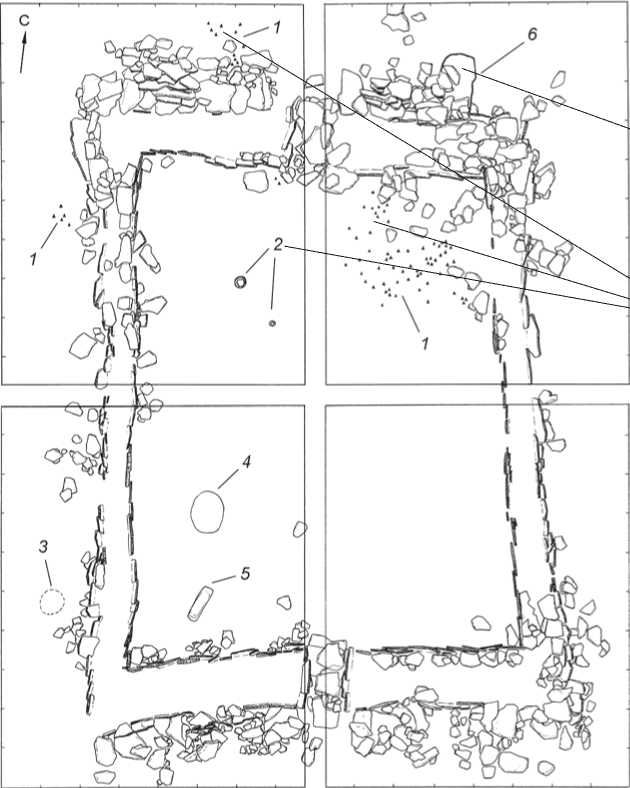

Ограда (объект № 15), в которой были найдены серебряные обкладки седла, находится в центральной части памятника (рис. 2). Ограда прямоугольная в плане, размерами 15,5 × 1,0 м, продольной осью ориентирована по линии С – Ю с небольшим отклонением к востоку за счет магнитного склонения (рис. 3). До раскопок на современной поверхности просматривались контуры вертикально установленных плит и каменно-грунтовых валов. В ходе раскопок выяснилось, что стены ограды выполнены в технике двухрядной кладки: плиты алевролитового песчаника были врыты на глубину 10–15 см и возвышались над уровнем древней поверхности на 40–50 см. Ширина стен ограды 0,8–1,2 м. В северной и южной стенах по центральной оси устроены сквозные проходы.

Сохранившиеся части горизонтального заклада из плитняка залегают не на материковом основании, а на грунтовом прослое толщиной 20–25 см, поэтому можно полагать, что межкладочное пространство стен заполнялось грунтом. Продольные стены, вероятно, были укреплены с помощью настила из плитняка, сложенного в один-два ряда. Высота северной и южной стен составляла не менее 1 м. После удаления всех плитчатых развалов в районе северо-восточного угла ограды с внешней стороны северной стены было выявлено пятно дромоса, после выборки которого удалось обнаружить катакомбное захоронение (рис. 3, 6 ). На дне погребальной камеры находились: скелет молодой девушки, скелет ребенка в возрасте 1 года, железный однолезвийный нож, четырехгранная бусина из темно-синего стекла, шесть керамических сосудов, курильница с остатками древесных угольков, проволочная (свинцово-оловянистая бронза) серьга в виде

Рис. 2. Топографический план участка I памятника Алтынказган.

1 - каменные ограды; 2 - курганы; 3 - каменные выкладки.

0 5 cм

Б

0 2 м

А

Рис. 3. План ограды № 15 памятника Алтынказган после расчистки наземной конструкции ( А ) и обнаруженная керамика ( Б ).

1 - скопление керамики; 2 - место обнаружения вкопанных сосудов (реконструкция целых форм); 3 - скопление меловой крошки (остатки изделия ?); 4 - место обнаружения парадного седла; 5 - могила этнографического времени (?); 6 - дро-мос в катакомбное захоронение и посуда

из могилы.

волютообразного знака и алевролитовая плитка подтреугольной формы без следов обработки.

В северо-западном секторе внутреннего пространства ограды на уровне древней поверхности расчищены два лепных сосуда горшковидной формы, врытых вертикально в материковое основание на 8–10 см. В северо-восточном секторе на уровне древней поверхности (в бóльшей степени на 7–10 см выше древнего горизонта) зафиксировано скопление более 400 фрагментов (станковая и лепная керамика) шести-семи со судов, в основном крупных. Черепки относительно тонкостенные, внешняя поверхность красноватого цвета, возможно ангобированная (рис. 3, Б ).

Описание седла и седельной гарнитуры

При расчистке внутреннего заполнения Рис. 4.

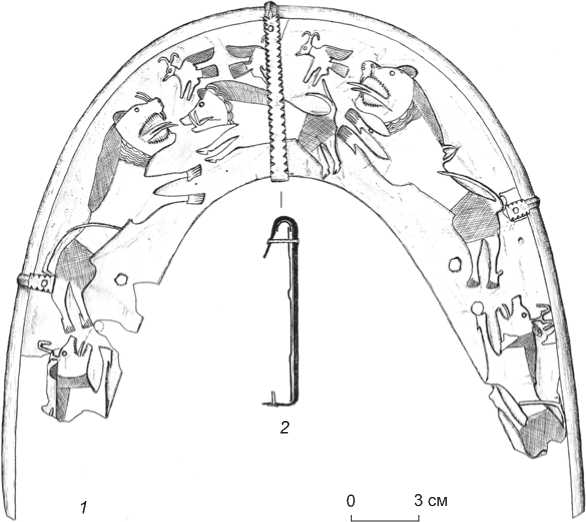

пространства ограды зафиксированы контуры узкой овальной ямы (детской могилы ?) позднего происхождения и остатки ямы, в которой Ф. Ахмадулин нашел детали седла. Последняя находилась в 1,5 м от западной стены ограды. В ходе раскопок установлено, что фрагменты седла залегали на глубине ок. 70 см от современной поверхности. Зачистка неровных стенок ямы выявила только материковые слои, следовательно, это было не погребение. При осмотре ямного выброса найдены мелкие серебряные детали убранства седла и мелкие фрагменты обкладок, три серебряных колокольчика, две металлические детали ручки плети, кусочки трухлявых деревянных дощечек – свидетельства нахождения остатков седла с жестким деревянным каркасом именно в этом месте. Седло представлено серебряными обкладками с медной окантовкой лук и полок. По заключению сотрудника Государственного Эрмитажа Р.С. Минасяна, ведущего специалиста по древней металлообработке, изображения на обкладках сделаны в технике басмы*.

Серебряная обкладка передней луки ( 1 ) и зажим, скрепляющий две половинки обкладки ( 2 ). Алтынказган.

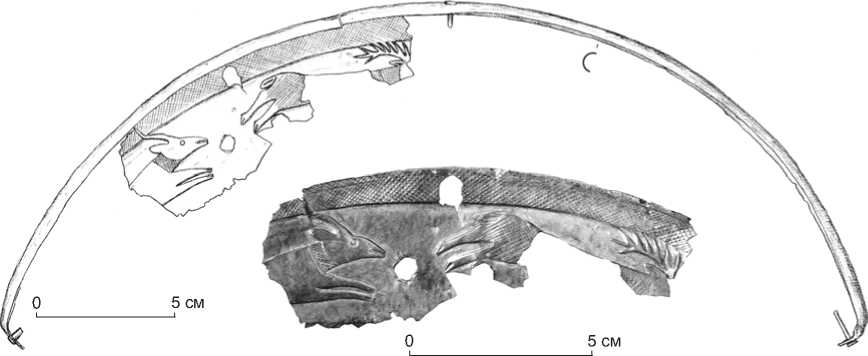

Передняя лука (рис. 4, 5) . Обкладка передней луки представляет собой две сочлененные встык тонкие серебряные пластины (толщина 0,10–0,11 мм), повторяющие подковообразные очертания деревянной основы и суживающиеся к нижним концам. Наибольшая ширина обкладок в средней части луки составляет 74 мм, ширина на концах 25 мм. В каждой пластине симметрично относительно друг друга имеются по два круглых отверстия диаметром 5 мм. Отверстия служили, вероятно, для продевания крепежных ремней для гибкого сочленения передней луки и полок.

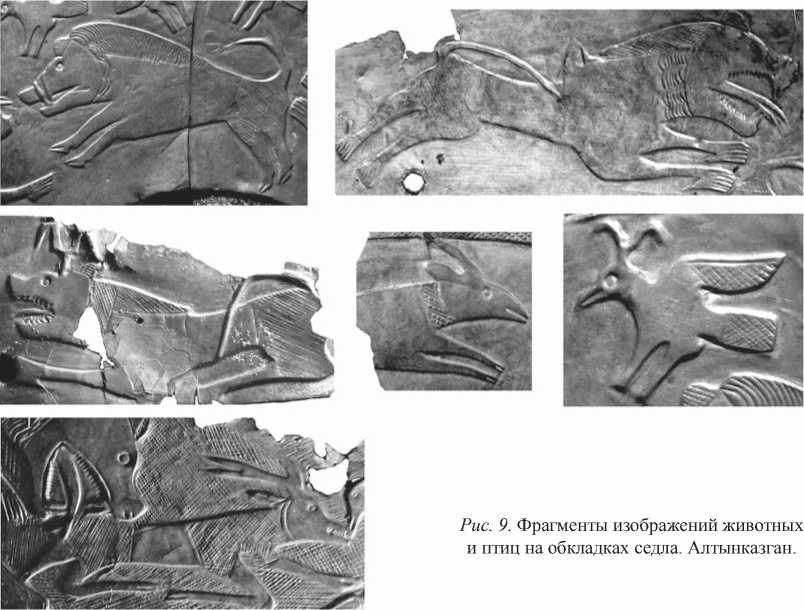

На поверхности пластин выдавлены зооморфные изображения. В центре композиции находится крупная фигура бегущего дикого кабана (вепрь). Все детали четко проработаны, почти полностью отсутствуют элементы стилизации. Реалистично показана полураскрытая пасть с парой клыков, прочерченными волнистыми линиями выделены мощный загривок и шея, наклеивали вырезанные из толстой кожи фигурки персонажей, а затем накладывали серебряные пластины и проколачивали. Отсутствие следов ударов на серебре – признак того, что серебро проколачивали через слой кожаных прокладок. Нижний толстый слой кожи слегка намачивали, чтобы добиться надлежащего оттиска. С помощью простых инструментов кочевники делали художественные изделия подобного рода; их особенностью являлось использование своеобразного способа изготовления в сочетании с графической манерой изображения персонажей». Авторы благодарят Р.С. Минасяна за ценную консультацию.

Рис. 5. Прорисовка обкладки передней луки седла вместе с крепежными деталями. Алтынказган.

торые различия: у левого хищника вздыбленные усы, у правого на спине обозначены два отростка («крылатость»?). Следом за крупными хищниками бегут два мелких зверя с тамговидными знаками на голове (показаны в зеркальном отражении). У них меньше головы, языки не раздвоены; фигуры похожи по изобразительной манере. Существенная часть обкладки в месте этих изображений не сохранилась. Над кабаном «зависли» три птички, из которых две (в центре) показаны в зеркальном отражении. У пернатых на головах раздвоенные хохолки, тонкие вытянутые клювы и длинные вытянутые ноги. Широкие хвосты в виде лопаточки и крылья заштрихованы прорезными линиями.

Несмотря на то, что концы серебряных обкладок передней луки утрачены, определить ее размеры возможно по сохранившейся вдоль внешней кромки медной окантовке полукруглой формы со скошенными концами (диаметр 8 мм, ширина 10 мм). Она была прижата к торцу деревянного основа- обозначены раздвоенные копыта, а также высоко поднятый раздвоенный хвост. Круп животного и полукруглое ухо заштриховано прорезными линиями. Глаз обозначен кружком. На кабана с двух сторон «нападают» крупные хищники (львы ?), у которых насечками выделены загривки, шея и задняя часть тела. Животные с крупными головами, мощной грудью и зауженной «талией». Из широко раскрытой зубастой пасти хищников торчит длинный раздвоенный язык. Особо выделены нос и лапы с отставленным в сторону одним когтем («шпоры»). Хвост заброшен на круп. Уши полукруглые, маленькие, глаза показаны кружками. При зеркальном сходстве у изображений имеются неко- ния луки при помощи гвоздика, расклепанного в зоне острия. Сохранилась также обжимная скоба с пильчатыми (см. рис. 4, 2); она располагалась в средней части и закрывала стык декоративных обкладок. Нижний конец скобы загнут под прямым углом к декоративной пластине и расплющен. Реконструируемый по форме крепежной скобы профиль луки имеет высоту 80 мм при толщине верхней кромки 7 мм и ширине основания не менее 24 мм. Длина скобы полностью совпадает с шириной серебряных обкладок в месте стыка. У серебряных обкладок кромка внутреннего края слегка загнута, что могло произойти только на краю деревянной основы.

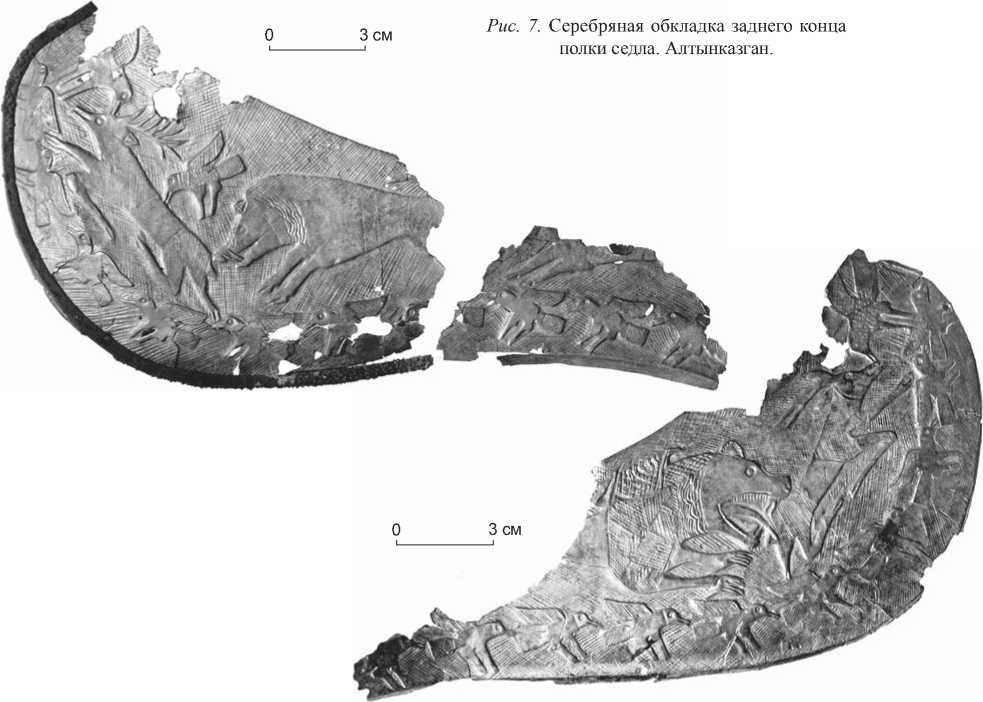

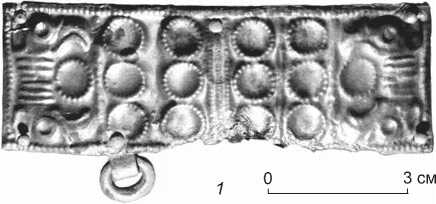

Задняя лука (рис. 6). От нее сохранились (в обломках) медная окантовка, которая полно стью ре-

Рис. 6. Серебряная обкладка задней луки седла. Алтынказган.

3 cм

3 cм

Рис. 8. Серебряная обкладка заднего конца полки седла. Алтынказган.

Рис. 7. Серебряная обкладка заднего конца полки седла. Алтынказган.

конструируется, и фрагмент серебряной обкладки размерами 115 × 40 мм. Она изготовлена из тонкой серебряной пластины толщиной 0,1 мм. На ней сохранились изображения бегущего оленя и передней части сайгака, бегущего за ним. Если предположить, что туловища оленя и сайгака по пропорциям равны, то композиция на обкладке должна быть четырехфигурной – возможно, это две пары бегущих навстречу друг другу животных. В пластине в 20 мм друг от друга по центру и в 13–14 мм от существующего внутреннего края имеются два отверстия диаметром 5 мм, служившие для крепежных ремней – сочленения задней луки и полок.

Обкладки задних концов полок (рис. 7, 8) . Обкладки симметричные, парные, имеют форму перевернутого асимметричного сегмента с прогнутым основанием, узкие концы которого не сохранились. Представляют собой тонкие серебряные пластины с рельефным скосом по краю концов полок и с отверстиями диаметром 8–9 мм. По краю обкладки окантованы медным прутком треугольного сечения. При отсутствии узких концов обкладок удалось точно восстановить форму одной окантовки. Нижние основания обкладок чуть вогнуты, они повторяют контур деревянной основы полки. Размеры обкладок с учетом сохранившейся длины прутков 232 × 102 мм.

На поверхности обкладок воспроизведены зооморфные композиции в зеркальном отражении. В одном случае на бегущего оленя сзади нападает кабан, а спереди и сверху – две птицы с прямыми клювами. За оленем просматривается силуэт бегущего парнокопытного животного (сайгака ?). На другой пластине изображены бегущий олень и кусающий его за круп крупный хищник, а также птица, которая прямым длинным клювом бьет оленя в нос (рис. 8, 9). На обеих пластинах композиции обведены полукартушем из однотипных птичек. Поле, свободное от фигур, покрыто кососетчатой штриховкой. По стилистике изображения животных и птиц аналогичны вышеописанным на других частях обкладок седла.

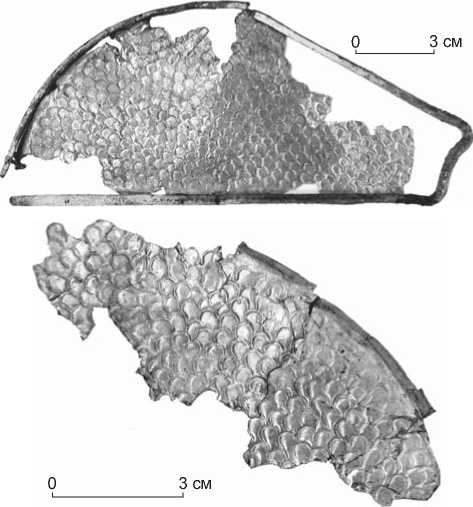

Обкладки передних концов полок * (рис. 10). Обкладки парные; каждая имеет форму асимметричного

Рис. 10. Фрагменты серебряных обкладок передних концов полок седла. Алтынказган.

Рис. 9. Фрагменты изображений животных и птиц на обкладках седла. Алтынказган.

сегмента с кососрезанным острым концом и выдавленным чешуйчатым орнаментом. По краю – неровный загиб, обложенный бронзовым прутком треугольного сечения, который крепился к деревянной основе полок с помощью длинных гвоздиков. Кончик гвоздика загнут, поэтому возможно определить толщину края деревянной дощечки – 9–10 мм. Размеры обкладок 170 × 75 мм.

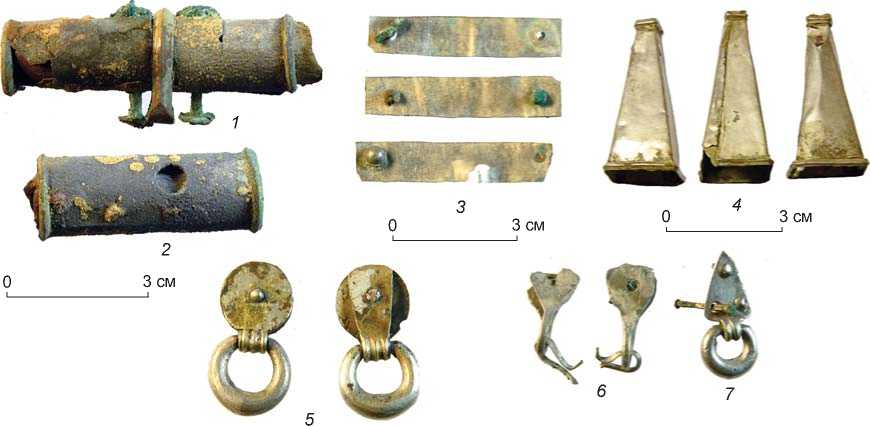

Металлические детали рукояти плети (рис. 11, 1, 2 ) . Детали плети представлены двумя наконечниками, одетыми на о статки деревянной основы рукояти круглого сечения. Наконечники изготовлены в виде цилиндров из тонких серебряных пластин (металл сильно оксидирован), запаянных с одного конца. В средней части большого цилиндра имеется обойма из бронзового прутка треугольного сечения с позолотой, имеющая петлеобразный выступ для обжатия ремня плети. Ремень был дополнительно скреплен с рукоятью при помощи двух заклепок, насквозь пробивших цилиндр и деревянную основу.

Металлические детали гарнитуры седла (рис. 11, 3–7 ). Вместе с обкладками седла и рукоятью плети были найдены: три одинаковые тонкие прямоугольные пластины с отверстиями и короткими заклепками на концах, два серьговидных массивных колечка на щитковидных пластинчатых обоймах круглой формы с короткими заклепками, мелкое серьговидное колечко на щитковидной пластинчатой обойме вытянутой треугольной формы в центре, две заклепки вытянутой треугольной формы, три однотипных пирамидальных колокольчика с окантовкой по краям. Они, судя по длине заклепок и зазорам обойм, крепи-

0 3 cм 0 3 cм

Рис. 11. Серебряные детали седла. Алтынказган.

1, 2 – детали рукояти плети; 3 – пластины с отверстиями и заклепками на концах; 4 – колокольчики с язычками; 5 – серьговидные колечки на щитковидных пластинчатых обоймах с заклепками; 6 – заклепки треугольной формы; 7 – серьговидное колечко на щитковидной пластинчатой обойме вытянутой треугольной формы в центре.

лись к тонкой основе толщиной 1–2 мм, которой могла быть кожа. Все найденные детали скорее были частью декоративного убранства седла, чем его конструктивными элементами (рис. 12).

Интерпретация материала

Одиночные каменные ограды из вертикально врытых плит (или уложенных камней) с проходами на Мангышлаке известны еще в трех пунктах на юго-восток от памятника Алтынказган в сторону плато Устюрт. Но самый крупный культово-погребальный комплекс в регионе обнаружен на возвышенности Чаш-Тепе (оконечность одного из мысов плато Устюрт) в Туркмении во время работ Хорезмийской экспедиции. Комплекс включает большие и малые курганы, каменные ограды с проходами, полукруглые и дуговидные каменные выкладки [Рапопорт, Трудновская, 1979, рис. 1, 3–6]. После раскопок в одном из курганов (погребение в виде сожжения на стороне) была обнаружена щитковая пряжка с перегородчатой инкрустацией, которую исследователи со ссылкой на публикации И.П. Засецкой и А.К. Амброза датировали IV – началом V в. н.э. [Там же, с. 158, рис. 7]. Серебряная ременная пряжка найдена в одной из алтынказганских оград (рис. 13, 3 ); по классификации И.П. Засецкой она относится к группе 1, типу А, подтипам 1–3 [1994, с. 84–85]. Дата этой пряжки (V в. н.э.) не вызывает сомнений, поскольку исследовательница в своих выводах опиралась на несколько независимых систем дати-

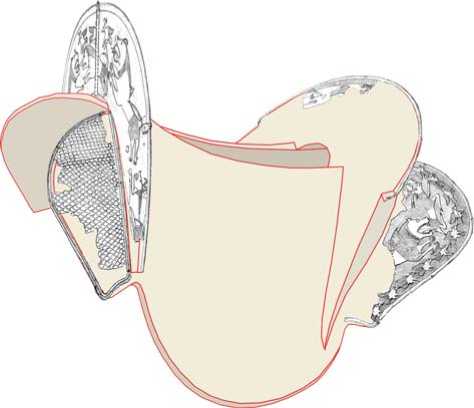

Рис. 12. Реконструкция седла из Алтынказгана.

рования (типология стрел, котлов, фибул, стеклянной и металлической посуды и др.). Комплекс Чаш-Тепе Ю.А. Рапопорт и С.А. Трудновская при отсутствии находок из оград, но с учетом керамики датировали первой половиной I тыс. н.э. С их точки зрения, комплекс был оставлен кочевниками одной этнической группы, а не хорезмийским населением [1979, с. 165]. Показательно, что внутри алтынказганских оград также встречены фрагменты станковой посуды, проявляющие сходство с находками из Чаш-Тепе. В.Н. Ягодиным на Устюрте был обнаружен еще один памятник типа Чаш-Тепе – Актепе-1. В его со ставе имеются

3 cм

0 3 cм

Рис. 13. Предметы конского снаряжения из оград Алтын-казгана.

1 – накладка на ремень; 2 – распределитель; 3 – щитковая пряжка. 1, 2 – серебро с позолотой; 3 – серебро.

большой курган, прямоугольная ограда и рядовые курганы, среди которых один длинный. Как справедливо считает В.Н. Ягодин, «прямоугольная ограда и “длинный курган” – структурные элементы, общие как для позднесарматских могильников на Устюрте, так и для объектов типа Чаш-Тепе, однако в целом это явления, вероятнее всего, различной этнокультурной принадлежности» [2014, с. 266].

М.Г. Мошкова отмечала, что на «каждые два – четыре позднесарматских кургана в Лебедевском могильнике Западного Казахстана приходится одна ограда, что говорит о связи сооружений с погребальным обрядом и с “культом предков” (“места ритуальных трапез”)» [1984, с. 200–201]. И хотя лебедевские ограды земляные, а не каменные, между ними и сооружениями комплекса Алтынказган можно найти не только конструктивно-планиграфическое сходство. В Алтынказгане на территории, обрамленной оградой, также фиксируются следы ритуальных церемоний: большое количество разнообразной битой и целой посуды, некоторые со суды были вкопаны. По мнению М.Г. Мошковой, в горшках из лебедевских оград «могли содержаться дары в виде еды и каких-то напитков» [Там же, с. 201].

Таким образом, с учетом формы и конструкции сооружений можно предположить, что создателями ограды в Алтынказгане были представители кочевых племен, связанных с позднесарматскими культурами. Вместе с тем характерные предметы конского снаряжения с территории нашего памятника указывают на «гуннский след». А.В. Комар поддержал «идею погребальных даров», предложенную европейскими учеными И. Бона, П. Томка, и согласился с версией о существовании у знатных гуннов пространственного разделения места погребения тела и места совершения жертвенного приношения вещей (воинские и всаднические культы) [2013, с. 89]. В этой связи интере сно сравнение алтынказганских дугообразных выкладок в сочетании с каменной оградой (с ритуальными захоронениями предметов конской упряжи) и южно-приуральских комплексов с «усами» (см.: [Боталов, 2009, с. 362–408]). Ритуальный характер курганов с «усами» и найденный в них яркий набор предметов гуннского периода свидетельствуют, как считает А.В. Комар, о существовании в первой половине V в. единого этнокультурного пространства в степях от Дуная до Южного Урала [2013, с. 100].

Культовый характер захоронения в ограде Алтын-казгана парадного седла, его конструкция, а также аналогии с вещевыми комплексами с соседних территорий дают возможность по-иному взглянуть на даты и в целом – на эволюцию верхового седла. Так, накладки на передние концы полок с чешуйчатым орнаментом, сходные с алтынказганскими по размерам, форме, расположению отверстий на обкладке передней луки, но золотые и без изображений были обнаружены в мог. IX у с. Новогригорьевка Запорожской обл. [Засецкая, 1994, табл. 2, 7, 10]. Подобные детали седла найдены в мог. VIII у с. Новогригорьевка, а также в разрушенном погребении в Кизиярской Балке у г. Мелитополя в Запорожской обл., в кург. 8 в урочище Кубей Одесской обл., в погребении кург. 4 у с. Владимирское в Заволжских степях и т.д. [Там же, табл. 4, 7, 35, 41, 47]. По форме, а также соотношению высоты и длины основания пластин И.П. Засецкая выделила несколько типов обкладок ленчиков седла и разработала модель их эволюции с учетом материалов из Венгрии, Франции, Италии, Казахстана, Заволжья, Северного Кавказа, Южного Приуралья. Согласно ее классификации, ал-тынказганские накладки на передние концы полок относятся к типу 3 и датируются первой половиной V в. [Там же, с. 72–74, рис. 2]. А.К. Амброз в своей схеме развития стремян и седел подобные накладки на переднюю луку датировал VI–VII вв., но накладки с чешуйчатым орнаментом на передних концах полок из Но-вогригорьевки IX связал с V в. [1973, рис. 2; 1989, рис. 7]. В данном случае нам представляется принципиальным вопрос точности датировки, поскольку V в. – время наибольшего могущества гуннского союза, а VI–VII вв. – уже совсем иная эпоха, когда моду на вещи и формы конского снаряжения начинают диктовать тюрки. Седла (особенно парадные) имеют более выраженные хронологические, нежели этнокультурные особенности, объединяющие памятники не только западной части Евразии (Северного Кавказа, Причерноморья, Прикубанья, Поволжья), но и восточной (напри- мер, Саяно-Алтай). Сохранившиеся детали находки из Алтынказгана (форма и загибы на краях передних и задних обкладок полок, а также пространственное соотношение конфигураций передней и задней лук) позволяют провести реконструкцию седла (см. рис. 12).

Базовым моментом явилось определение конфигураций углов полок в зависимости от очертаний основания холки и спины лошади. Угол между передними концами полок по внутреннему контуру ал-тынказганской передней луки составляет примерно 45°, что не соответствует имеющимся реконструкциям гуннских и раннесредневековых седел (см., напр.: [Дмитриев, 1979, с. 219, рис. 5, а, б ; Вайнштейн, 1966, рис. 40; Вайнштейн, Крюков, 1984, рис. 16]). Исследователи почему-то обошли вниманием наличие парных отверстий в средней части дуг у накладок из Новогри-горьевки, кургана около Мелитополя и пр. Подобные парные отверстия имеются на передней луке седла из погребения у с. Бородаевка (Поволжье) [Максимов, 1959, рис. 45]. В алтынказганской обкладке передней луки также сделаны парные отверстия. Повторяющиеся отверстия на обкладках и деревянной основе передних лук появились неслучайно, они имели определенное назначение. Ранее мы уже точно установили размеры и форму (треугольную в сечении) передней луки алтынказганского седла. Параметры луки и наличие на ее обкладках конструктивно значимых отверстий позволяют заключить, что внутренние края крепились непосредственно к плоскости полок. Взаимное примыкание серебряных обкладок луки и передних концов полки в местах отверстий на обкладках подразумевает наличие подобных отверстий на передних полках. Однако на чешуйчатых обкладках, сохранившихся не полностью, какие-либо отверстия отсутствуют. Это могло бы вызвать справедливое сомнение в правильности нашей реконструкции, если бы не данные об одном из типов кокэльских седел: при сочленении передней и задней лук с полками использовался принцип «потайного» пропускания стяжных ремней в деревянном каркасе лук (отверстие сверлилось под углом к плоскости луки) [Вайнштейн, 1966, табл. X, XI]. Эта информация позволила предположить подобный вариант крепления и у алтынказганского седла.

Реконструкция задней луки была затруднена из-за фрагментарности серебряной обкладки. С учетом имеющихся в последней парных симметричных отверстий, таких же, как в обкладке передней луки, а также сохранившихся деревянных основ кокэльских седел можно предположить, какими были характер и угол крепления задней луки к полкам. Скорее всего, алтынказганское седло размещалось на спине лошади не горизонтально, а под углом с подъемом в сторону холки (как, например, у более поздних, китайских седел эпохи Тан). В этом случае вряд ли задняя лука была узкая, поскольку, во-первых, она находилась бы в зоне активного весового воздействия тела всадника; во-вторых, не обеспечивала бы устойчивого положения всадника в седле; в-третьих, при ее использовании повреждалась бы декоративная серебряная обкладка. Задняя лука должна была быть широкой. Задняя лука кокэльских седел относительно узкая, шириной в среднем 80 мм. Однако окантовка задней луки ал-тынказганского седла в 2 раза короче задних лук всех типов кокэльских седел. Поэтому мы предположили, что окантовка и серебряная обкладка могли быть элементами выступающей плоскости над дугой более длинной луки. Пластическое воспроизведение формы задней луки позволило определить внутренний угол примыкания полок, который составил в среднем 110°. Конструкция столь короткой луки при ширине не менее 0,8 мм, как было доказано экспериментально, была неустойчивой и не отвечала главным принципам устройства степных седел. Поэтому мы предположили, что окантовка и серебряная обкладка могли быть элементами выступающей плоскости над дугой более длинной луки.

Для воссоздания первоначальных контуров полок, пожалуй, основное значение имеет форма передних и задних обкладок. При определении положения обкладок передних концов полок мы опирались на реконструкцию, предложенную А.В. Дмитриевым [1977, рис. 2]. Пространственное соотношение форм задней луки и обкладок задних концов полок позволило с высокой долей вероятности предположить расположение последних. Кососрезанный с изгибом узкий конец обкладки, по аналогии с окантовкой обкладок передних концов полок, мог иметь фигурный уступ с возможным продолжением линии края полки вниз под углом. Пожалуй, самым сложным на данный момент является определение конфигурации нижнего края полки алтын-казганского седла. Наиболее близкими к нему по времени и территории являются седла могильника Кокэль [Вайнштейн, 1966, табл. X]. Важной особенностью конструкций полки этих седел, определяемой исследователем как лопасть, является наличие нижнего выступа. Документировано широкое бытование подобных седел на пространстве от Китая (терракотовые лошади династии Тан) до Нижнего Поволжья (бородаевское седло) в VII–IX вв. По нашему мнению, их основой послужили конструкции степных седел гуннского времени. Следовательно, полки алтынказганского седла могли иметь лопастную форму (см. рис. 12). Таким образом, по форме обкладок на луках и полках изучаемого седла и по аналогиям с одним из типов кокэльских седел можно восстановить средние габаритные размеры реконструируемого седла из Алтынказгана: 51 × 53 × 37 см.

Появление седел кокэльского типа исследователи относят к VI в. [Вайнштейн, Крюков, 1984, рис. 16] или VII–VIII вв. [Кызласов, 1979, с. 137–139]. «Территория его (седла. – Авт.) распространения в это время позволяет предполагать, что это изобретение связано с древнетюркскими кочевыми племенами, передавшими его поздним сяньбийцам, китайцам и другим соседним народам Центральной и Восточной Азии. В VII–VIII вв., по мере распространения влияния древнетюркской культуры, новый тип седла далеко вышел за пределы собственно тюркского мира» [Вайнштейн, Крюков, 1984, с. 129–130]. Однако седло из Алтынказ-гана опровергает это мнение, поскольку конструкции такого типа связаны с гуннской культурой и появились по крайней мере в V в. Интересно, что в одной из своих работ А.К. Амброз неожиданно отказывается от поздней даты и признает, что «седла (лука с накладками с чешуйчатым орнаментом. – Авт.) европейских гуннов IV–V вв. обнаруживают значительное сходство с кокэльскими образцами» [1979, с. 229].

Эволюции верхового седла посвящено большое количество работ. Кроме уже упомянутых публикаций А.К. Амброза [1973], Кызласова [1979, с. 136–138, рис. 96], С.И. Вайнштейна и М.В. Крюкова [1984], стоит отметить исследования А.А. Гавриловой [1965], Ю.А. Виноградова и В.П. Никонорова [2009], П.П. Аз-белева [2010], И.Р. Ахмедова [2012], Е.В. Степановой [2014]. Различия точек зрения на даты и типологии обусловлены выбором разных хронологически значимых признаков, а также малочисленностью хорошо сохранившихся седел и обкладок в бесспорно датированных комплексах. При всех разногласиях авторы сходятся в одном – в середине I тыс. н.э. на смену полужестким седлам приходят седла с жесткой основой и высокими луками арочной формы. Если говорить о парадных седлах, то их декоративно-художественным оформлением подчеркивался высокий статус владельца. Очень сложно согласиться с выводами И.Р. Ахмедова о том, что «седла гуннского типа могут быть связаны с Сасанидским Ираном» и их появление – результат похода гуннов в Закавказье в конце IV – начале V в. [2012, с. 24]. Как показало сравнение алтынказганских серебряных обкладок с кудыргин-скими роговыми накладками из мог. 9 или с реконструированным обликом аналогичной детали «парадного» седла из Копенского Чаа-таса (см.: [Евтюхова, 1948, рис. 86–88]), последние представляют совсем иной пласт кочевых культур и последующий этап развития жестких каркасов седел. Место расположения отверстий для крепления лук к полкам на накладках (и основе) не изменилось, но стала иной форма лук. Мы абсолютно согласны с мнением Д.Г. Савинова о том, что «внутреннее содержание композиции на кудыргинском седле, представляющей обычную для степного искусства сцену конной (облавной ?) охоты, было намеренно усилено включением более крупных фигур геральдически расположенных хищников. <…> За неимением прототипов для подобных заимствований в местной изобразительной традиции они были заимствованы из искусства Сасанидско-го Ирана» [2005, с. 19]. Но этот вывод неприменим для алтынказганских серебряных обкладок. Изображения на них выполнены, несомненно, под влиянием скифо-сибирского звериного стиля. Об этом свидетельствует не только технология изготовления, но и иконография образов. Сцены противостояния кабана/вепря и хищников на передней луке седла, а также терзания хищником оленя на обкладках полок композиционно сходны с таковыми на пазырыкских изделиях, например, с изображениями на деревянной основе колчана из кург. 1 могильника Ак-Алаха-1 [По-лосьмак, 1994, рис. 21] или на диадеме из Уландры-ка IV [Кубарев, 1987, табл. LXIX]. Образ оленя у номадов евразийских степей был неотъемлемой частью ритуального и повседневного убранства верхового коня. Самый яркий пример – маски оленей на пазы-рыкских лошадях. Схватка свирепого дикого кабана с хищниками, сцены охоты на кабана, терзание оленя запечатлены на многих великолепных изделиях скифской и сарматской эпох. Очень часто сцены терзания или борьбы дополнены фигурами хищных птиц (грифоны) или синкретичных существ с птичьими головами. Среди сарматских древностей имеется достаточно большая серия изделий, на которых центральные изображения оконтурены рядом из головок грифов (см., напр.: [Богданов, 2006, табл. LXXXV]). Но птицы, показанные на алтынказганских обкладках, не встречаются на скифо-сибирских и гунно-сарматских предметах. Нет таких образов и в иранском искусстве. Особое внимание стоит обратить на птиц с хохолками. Возможно, древний мастер изобразил удодов, которые и сегодня обитают в средней и южной частях степного пояса Евразии. У удода контрастные черно-белые полосы на крыльях и хвосте, клюв в виде тонкого шила, крылья короткие и очень широкие, закругленные, полет ныряющий, как у бабочки, волнообразный. Но главное – хохолок; такого хохолка нет больше ни у одной птицы в данных широтах. Голову удода украшает шикарный «веер» с длинными рыжими перьями с черным обрамлением. Обычно птица держит его сложенным и разворачивает во всей красе при возбуждении, удивлении или испуге. Возможно, именно его стилизованно пытался показать мастер на алтынказганских обкладках. Интересно, что у самки удода есть такая особенность: в период размножения копчиковая железа, находящаяся над хвостом, начинает вырабатывать жидкость с крайне неприятным запахом. Потревоженные птицы выпускают на врага струю экскрементов, смешанных с этой субстанцией. На мелких хищников такая мера действует чрезвычайно эффективно [Рябицев, 2001, с. 338]. Возможно, именно поэтому на обкладках птицы показаны в «зависающей» позиции над хищником. Хотя нельзя исключать стремления древнего мастера отразить опре- деленные мифологические представления. Например, птица с таким своеобразным оперением и повадками упомянута в античной мифологической традиции. В «Метаморфозах» Овидия герой Терей был превращен в удода. «Как у воинственного Терея на шлеме, так развевается у удода на голове гребень из перьев» [Кун, 2000, с. 46].

Объем статьи не позволяет провести подробный стилистический и семантический анализ каждого изображения на обкладках, поэтому мы отметим лишь их некоторые важные особенности:

-

1. Изображения животных и птиц на обкладках уникальны и не имеют точных аналогов. Вместе с тем манера обработки металла «штриховкой» резными линиями, в результате чего получаются прямоугольники (загривки на теле львов), находит определенные параллели в материалах гуннского времени. Например, такие прямоугольники и треугольники отмечены на золотой обкладке рукояти меча из Волниковского клада (Курская обл.) [Волниковский «клад»…, 2014, с. 97–98, кат. № 124]. Чешуйчатый орнамент имеется почти на всех золотых обкладках (на передних концах полок) гуннских седел от Южного Приуралья до Восточной Европы (см., напр.: [Засецкая, 1984, с. 72–73]).

-

2. Большая часть образов показана обособлено. Симметрия частично «подавляла» сюжет. Например, фигуры однотипных птичек на обкладках задних концов полок, хотя переданы очень детально, выступают скорее как элементы орнамента. Складывается впечатление, что мастеру важно было изобразить на конкретных частях седла определенные образы и расположить их в нужном порядке согласно идеологическим постулатам «поединка, борьбы и победы». Центральные персонажи маркируют высшую ступень в соответствующей иерархии образов и указывают на привилегированный статус владельца седла. Так, фигура кабана является наиболее значимой в композиции, показанной на деталях седла. Охота на этих животных у номадов «носила состязательный характер и считалась боевой забавой, позволяющей показать доблесть, смелость, силу» [Полосьмак, 1994, с. 32]. Включив в композицию «абстрактных», а не конкретных хищников, мастер отразил скифские «идеи борьбы и терзания», но уже не реалистично, а символически. Эти новации свидетельствуют об изменениях кочевнического мировоззрения, обусловленных появлением новых связей с оседлыми народами во время гуннских передвижений.

-

3. На привилегированный статус владельца седла или на достаточно высокую значимость ритуальных действий, в которых использовалось седло*, ука-

-

*Н а лицевой поверхности обкладок и бронзовых скоб отсутствуют какие-либо царапины и затертости, поэтому можно предположить, что седло было сделано для ритуального захоронения и не использовалось в быту.

зывают тамгообразные знаки над головами мелких хищников на передней луке седла. Поскольку знаки размещены над головами не центральных, а «второстепенных» персонажей, то с позиции «полифункциональности» их можно считать знаками принадлежности (этнической или коллективной) к клану владельца тамги, в частности, «знаками покровительства и подчинения» (по этому поводу см.: [Ольховский, 2001, с. 107]). Подобный знак должен был подчеркнуть богатство, доблесть владельца седла и даже, возможно, причастность к «фарну» (символ царской власти). Если бы это было клеймо «авторства» мастера, то оно находилось бы в ином месте. Возможно, появление таких тамгообразных знаков в Прикаспии связано с традициями и культами сарматской знати. Однако более точное и развернутое соотнесение знаков на алтынказганских обкладках с тамгами Хорезма, Южной Сибири и других регионов требует отдельной публикации, тем более что в рамках этой темы существует большая источниковая база, анализу которой посвящена обширная литература [Соломоник, 1959; Драчук, 1975; Ольховский, 2001; Яценко, 2001; Во-ронятов, 2009]. Отметим лишь, что круг поисков аналогий должен быть очень широким, т.к. движение гуннов вызвало миграции разных этносов по евразийским степям, поэтому идентичные знаки можно обнаружить на территориях, удаленных друг от друга на тысячи километров.

Выводы

Алтынказганское парадное седло было захоронено на территории, ограниченной в ритуальных целях каменной оградой. Данный тип седел определенно связан с племенами гуннского облика и сформировался по крайней мере в V в., о чем свидетельствуют не только сами обкладки, но и другие предметы, найденные на территории памятника (см. рис. 13)*.

В дальнейшем такие седла стали прообразами древнетюркских. Изображения на серебряных обкладках выполнены под влиянием скифо-сибирского звериного стиля, но отражают становление новых ми- фологических и идеологических представлений, которые окончательно оформились уже в тюркскую эпоху (накладки на луки седел из Кудыргэ и Копенского Чаа-таса). Уникальность и высокая информативность памятника Алтынказган требует проведения на его территории полномасштабных раскопок.

Список литературы Парадное седло из алтынказгана (полуостров Мангышлак, Казахстан)

- Азбелев П.П. К истории седельного декора // Древности Сибири и Центральной Азии. - 2010. - № 3. - С. 75-91.

- Амброз А.К. Стремена и седла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.) // СА. - 1973. -№4. -С. 81-98.

- Амброз А.К. К статье А.В. Дмитриева. Приложение // СА. - 1979. - № 4. - С. 229-231.

- Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа (Ѵ-ѴII вв.). - М.: Наука, 1989. - 134 с.

- Ахмедов И.Р. Металлические детали декора жестких седел Восточной Европы гуннского и постгуннского времени. К изучению вопросов происхождения и классификации//Евразия в скифо-сарматское время. -М.: ГИМ,2012. - С. 12-26. - (Тр. ГИМ; выл. 191).