Педагогическая вики-энциклопедия как цифровой ресурс организации исследовательской деятельности специалистов образования

Автор: Коротков А.В., Осипенко Л.Е.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается педагогическая вики-энциклопедия (ПедВики) как один из апробированных и признанных мировым сообществом примеров объективации технонауки. Она объединила в себе возможности совместного сетевого творчества вики-технологий с реальной педагогической практикой академического письма, в рамках которой результат выпускной квалификационной или научной работы специалистов образования представляет собой публичную апробацию авторских идей, оформляемых в виде научных статей. Исследовательская, аналитическая, контрольно-оценочная и управляющие функции ПедВики позволяют оперативно оценивать потенциал присланного материала, давать развернутые, содержательные рекомендации по доработке будущей статьи. ПедВики как цифровой ресурс только способствует формированию у будущих педагогов работы умения работать с научным текстом, но и является интеллектуальной «зоной обмена», обладающей многочисленными точками роста для талантливых педагогов и специалистов образования. Минимально работающий прототип ПедВики подтвердил жизнеспособность экстраполяции идеи технонауки на педагогическую проблематику, а также обозначил спектр принципиально новых педагогических возможностей по цифровой трансформации исследовательской деятельности специалистов образования.

Технонаука, вики, вики-технологии, педагогическая вики-энциклопедия, педвики, исследовательская деятельность, академическое письмо, педагоги, специалисты образования

Короткий адрес: https://sciup.org/149148322

IDR: 149148322 | УДК: 378.1 | DOI: 10.24158/spp.2025.3.7

Текст научной статьи Педагогическая вики-энциклопедия как цифровой ресурс организации исследовательской деятельности специалистов образования

Введение . Перенос традиционной, сугубо исследовательской функции науки на проектносозидательную является в настоящее время приоритетом для всех стран, стремящихся к мировому научно-технологическому лидерству. Подтверждением данного тезиса является принятие научным сообществом термина «технонаука», трактуемого как взаимопроникновение и переплетение академических знаний и актуальных технологий, глубокая интеграция которых дает новое научное содержание, «приносящее нечто полезное в эффективную техническую и технологическую действительность» (Баканова, 2019).

Доказательства позитивного влияния технонауки на экономические, общественно-гражданские, а также образовательные процессы отражены в исследованиях Е.А. Бакановой (2019), Е.А. Мамчур (2011), Ж. Оттуа (Hottois, 2004), Б. Латура (2002), В.А. Лекторского (2012), В.А. Стёпина (2011), И.В. Черниковой (2015), Б.Г. Юдина (2008), С. Ченг (Cheng et al., 2020) и др.

Например, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработана поисковая система SciTinder. С помощью технологий машинного обучения, обрабатывающих огромные массивы научных статей, монографий, материалов конференций, строится и анализируется цифровой научный след российского ученого, позволяющий оперативно найти официального оппонента, ведущую организацию для защиты диссертации1.

С помощью системы SciTinder по всей России находится все больше научных коллективов, занимающихся исследованиями со сходной проблематикой, открывая ученым «возможности осуществлять ранее немыслимые трансформации и манипуляции, неограниченно расширяя прошлое и будущее…» (Hottois, 2015: 20).

Отмечая коллективный характер современной исследовательской деятельности, Б. Латур указывает на необходимость наличия особых «зон обмена», обеспечивающих различным научным субкультурам возможность координировать свои убеждения и действия (Латур, 2002). Примером таких «зон обмена» могут служить вики-технологии в целом и вики-энциклопедии в частности.

Цифровой ресурс педагогической вики-энциклопедии для организации исследовательской деятельности специалистов образования . Слово «вики» в переводе с гавайского означает «быстрый», подчеркивая, что принципы сетевого творчества на технологической википлатформе предоставляют возможность всем участникам проекта легко создавать, уточнять и дорабатывать материалы, делая их «живыми», постоянно развивающимися совместными продуктами. Например, визуальный редактор, работающий по принципу WYSIWYG (от англ. – What You See Is What You Get – «что видишь, то и получишь»), посредством которого осуществляется создание интернет-страницы или внесение в нее изменений, не требует знания языка гипертекстовой разметки HTML. Для опытных участников вики-энциклопедий предусмотрен собственный макроязык вики-разметки, упрощающий создание списков, ссылок, вставку изображений, таблиц и т. д.

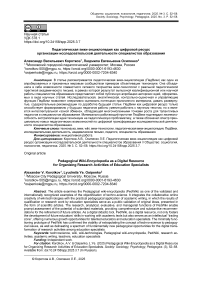

Другой опцией, позволившей вики-платформам быстро стать популярными, является возможность вносить правки даже не авторизованным пользователям. Снижение порога входа привлекло в вики-энциклопедии огромное количество участников, а возможности создавать и уточнять неограниченное число страниц с различным контентом привели к типологическому разнообразию вики-энциклопедий (рис. 1).

Рисунок 1 – Типологическое разнообразие вики-энциклопедий

Figure 1 – Typological Diversity of Wiki Encyclopedias

Опираясь на панораму современных исследований, отраженных в разных научных традициях и базирующихся на множестве моделей, вполне закономерно задать вопрос: возможно ли идеи технонауки экстраполировать на педагогическое образование?

Следует отметить, что технонаука уже существенно трансформировала национальную форму педагогических университетов, вынужденных релевантно отвечать на новые вызовы, связанные с «продуктностью» научно-педагогических знаний. Так, в концепции магистерской программы «Педагогика и педагогическая наука» Института педагогических наук (Institute for Educational Science) Бамберского университета Германии (University of Bamberg) декларируется исследовательская направленность, в том числе в независимой научной работе в сфере образования.

В Университете Генуи, Италия (Università di Genova) пользуется популярностью курс «Педагогика, образовательное планирование и исследования». Он направлен на подготовку специалистов, способных проводить глубокие изыскания в области педагогических и образовательных наук.

Учебный план степени бакалавра в области педагогики Университета Гранады, Испания (Universidad de Granada) органично сочетает теорию с приобретением практических навыков в подготовке профессиональных учителей для государственной и частной систем образования. Полученная студентами подготовка позволяет выпускникам в перспективе вести исследовательскую деятельность для решения конкретных образовательных проблем.

По нашему мнению, подобная экстраполяция идей технонауки на педагогическое образование не только возможна, но и необходима. В результате развития исследовательских компетенций, обладание которыми для современных педагогов безальтернативно, может быть создан научный результат, который имеет шансы стать пусть и небольшим, но все же вкладом в развитие педагогики.

Среди требований, предъявляемых к нему, выделяют опубликованность, подтверждающую включенность объективно нового знания в систему научных коммуникаций. Это условие может быть выполнено в рамках статьи, книги, отчетов, а также при помощи цифровых научных «продуктов», среди которых: веб-страницы, образовательные блоги, порталы, каналы, боты, компьютерные программы, базы данных, протоколы, руководства и пр.

Вне зависимости от формы представления нового научного знания оно должно быть оформлено в виде научного текста, в котором обоснованы, описаны, зафиксированы и оформлены результаты изысканий, демонстрирующих научно-профессиональную квалификацию уже состоявшегося или начинающего ученого и его рост как специалиста (Зимняя, 1994).

Но как зафиксировать результаты? Можно ли визуализировать динамику этих изменений?

Одной из итераций в решении данной проблемы можно считать Википедию. Она неизменно входит в топ-10 наиболее посещаемых сетевых ресурсов. Так, объем раздела только на русском языке составляет более 2 млн статей. Однако следует отметить, что количество статей на педагогическую проблематику в ней составляет менее 0,01 %, что представляется нам ничтожно малым. Кроме этого, в Википедии не всегда присутствует квалифицированная проверка излагаемых фактов, доказательством чего служит наличие предвзятой или вводящей в заблуждение информации.

В российской педагогической науке широко известны образовательные вики-проекты Е.Д. Па-таракина – «Летописи»1, «Поле цифровой дидактики» (Патаракин, 2022) и др.

Опираясь на позитивный мировой и отечественный опыт, мы экстраполировали идею технонауки на педагогическую проблематику и воплотили ее в минимально работающем прототипе педагогической вики-энциклопедии (ПедВики) как цифрового ресурса организации исследовательской деятельности специалистов образования2. Она представляет собой сайт, спроектированный на вики-принципах. Техническая часть платформы реализована на свободном программном обеспечении вики-движка MediaWiki. Место ее в общем ландшафте вики-проектов изображено на рис. 2.

ПедВики является общедоступной для неограниченного круга лиц, использующих Интернет. Однако в ПедВики существует профессиональный ценз авторов. Так, для них обязательно наличие педагогического образования, а присланные ими материалы содержательно рецензируются главным редактором и членами экспертного совета – признанными авторитетами в научной среде, что относит ПедВики по способу модерации контента к рецензируемым3.

Рисунок 2 – Место ПедВики в общем ландшафте вики-проектов

Figure 2 – PedWiki’s Place in the Overall Wiki Landscape

Рассматриваемая платформа зарегистрирована как средство массовой информации, научный журнал и включена в наукометрические базы данных Crossref, научную электронную библиотеку eLibrary.ru и Киберленинку, поэтому среди требований, предъявляемых к публикациям, следует отметить: наличие анализа разработанности исследуемой проблемы; доказательную обоснованность источниковой и теоретической базы работы, в которых бы прослеживалась внутренняя непротиворечивость выбранной теоретической основы предмету исследования.

Особое внимание уделяется следованию авторами нормам научной этики, выражающимся в отсутствии в тексте исследования сфальсифицированных или заимствованных данных; нарушений интеллектуальной собственности, в том числе, в отношении цитирования публикаций, не допускающих искажений идеи или конкретных фактов первоисточника (Двойнин, 2019).

Будучи тематическим вики-проектом, ПедВики открыта для публикации статей, охватывающих различные аспекты истории и теории педагогики, а также посвященным актуальным педагогическим практикам, успешно апробированным отдельными педагогами или творческими авторскими коллективами. Так, в настоящее время на платформе ПедВики уже размещены статьи по следующим направлениям: «Оценка и оценивание», «Геймификация обучения», «Администрирование процесса обучения», «Особые возможности здоровья», «Портфолио ученика» и др.

Как отмечалось выше, ПедВики является цифровым образовательным ресурсом, стимулирующим развитие исследовательской деятельности уже состоявшихся и начинающих педагогов. При этом четко структурированный и оформленный научный текст их работ, размещенный на платформе, отражает не только содержание и результаты проведенных исследований, но и уровень развития педагогических исследовательских умений авторов, предполагающих проведение наблюдения и анализ педагогического явления или факта через выделение идей своего и чужого педагогического опыта на основе решения педагогических задач1 (Сластенин, 1976).

В энциклопедической статье исследовательская компетентность автора может быть выражена в глубоком анализе педагогического явления, феномена или отдельного кейса; в выделении в нем существенных признаков; нахождении сходства или различия в педагогических феноменах и процессах, установлении причинно-следственных связей и пр.

Кроме исследовательской, считаем необходимым охарактеризовать контрольно-оценочную и управляющие функции ПедВики. Как отмечалось выше, требования к материалам публикаций включают в себя не только обеспечение достоверности отраженных в статьях результатов исследований, но и научный стиль изложения. К концу ХХ столетия академическое письмо уже было признано центральным комплексом компетенций по отношению ко всему высшему образованию (Короткина, 2021). Подтверждением данного факта является поддержка и развитие собственных программ обучения и развития навыкам академического письма в форме Центров технологии письма, писательских инициатив, действующих на базе технологических университетов, входящих в топ-20 мирового рейтинга (QS World University Rankings) (Татарина, 2022). Необходимость наличия у педагогов «способности применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия» зафиксирована также в действующем российском ФГОС ВО1.

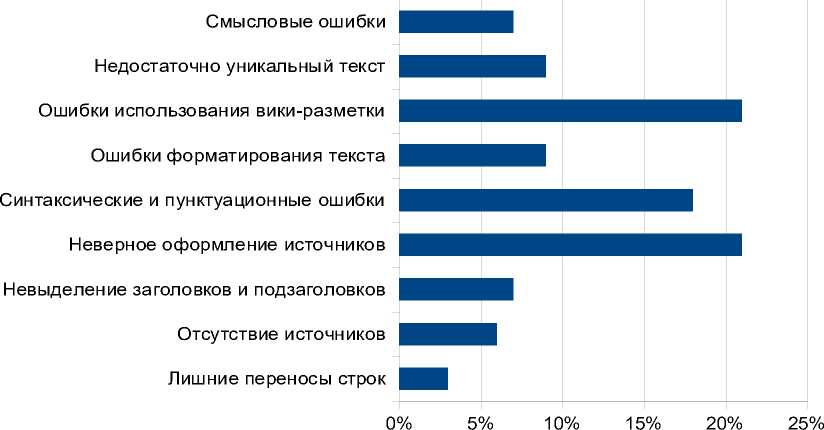

Нами установлены наиболее типичные ошибки и затруднения у начинающих авторов ПедВики (рис. 3).

Рисунок 3 – Наиболее типичные ошибки и затруднения начинающих авторов ПедВики

Figure 3 – The Most Typical Mistakes and Difficulties of Novice PedWiki Authors

Их совокупность можно типологизировать следующим образом:

-

1. Ошибки, связанные с вики-разметкой, форматированием и структурированием текста.

-

2. Оформление источников в соответствии со стандартами.

-

3. Синтаксические, пунктуационные, а также фактологические ошибки.

-

4. Стилевая неоднородность текста и прочие.

Развитие навыков академического письма, организованное по принципу восходящей раскручивающейся спирали, будет способствовать не только созданию педагогами все более развернутых текстов, но и постепенному повышению уровня их соответствия требованиям ПедВики и критериям самооценки. Типологизация ошибок начинающих авторов в перспективе может быть также использована в качестве меток для автоматического аннотирования статей и создания образовательного чат-бота, существенно снижающих нагрузку преподавателя при повышении качества проверки текущих результатов научно-исследовательских работ студентов (НИРС).

Как показала практика, организация исследовательской деятельности на платформе ПедВики способствует развитию у специалистов образования академических компетенций, включающих представление о научном тексте с точки зрения современных норм письменной коммуникации; умение работать с источниками, выдвигать и обосновывать свою собственную, оригинальную точку зрения. Потенциальные авторы овладевают навыками структурирования текста и грамотной организации его содержания с использованием вики-разметки; учатся оперировать системой критериального оценивания академической, научной или предметно-ориентированной письменной работы, развивают свои языковые навыки, необходимые для грамотного написания профессиональных педагогических текстов.

Заключение . Глобальное расширение масштабов исследовательской деятельности, трансформация способов генерирования нового научного знания, инкорпорирование научно-технологических разработок в педагогику – все эти факторы способствуют развитию технонауки. Переходя в сферу человекоразмерной предметности, ее интеллектуальные продукты определяют, в том числе, и исследовательскую деятельность специалистов образования, существование которой в настоящее время невозможно представить без научно-технологических достижений. В частности, цифровые платформы, вики-технологии предоставляют фундаментальное исследовательское поле для современных педагогических поисков, интеллектуальным ядром которых являются научные публикации.

Латинский девиз ПедВики «Verba volant, scripta manent» – «Слова улетучиваются, написанное остается» – характеризует ПедВики как интеллектуальную «зону обмена», в которой связаны воедино «… традиции экспериментирования, теоретизирования и изготовления научных инструментов» (Галисон, 2004). Кроме того, на платформе «воздвигаются новые миры» (Латур, 2002), в рамках которых сложный процесс понимания и осмысления излагаемого материала потенциальным автором обеспечивает активное переструктурирование всей системы его интеллекта, выражающееся в усложнении, «уплотнении» и специализации функций1, результативность которых интериоризирована в научных текстах.

В перспективе ПедВики имеет потенциал стать хабом энциклопедических знаний по педагогике в Рунете, восполнить существующий недостаток достоверных источников этого научного направления, структурированных в формате русскоязычной вики-энциклопедии.