Педагогические условия повышения качества результатов обучения учащихся сельской начальной школы

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются педагогические условия качества и результатов обучения учащихся.

Педагогические условия, качество обучения, педагогическая диагностика, результаты обучения учащихся, самодиагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/140284208

IDR: 140284208

Текст научной статьи Педагогические условия повышения качества результатов обучения учащихся сельской начальной школы

Качество образования, его соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства выступает ведущим приоритетом образовательной политики (Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.). Задача повышения качества образования рассматривается как одна из актуальных. Труды отечественных ученых, посвященные проблемам качества образования, способствуют осмыслению проблем повышения качества обучения учащихся.

Разнообразные аспекты, проблемы результатов обучения отражены в работах ученых: В.Г. Быковой, О.С. Гребенюк, В.В. Гузеева, В.Г. Казанской, Н.В.Калининой, С.К. Калдыбаева, В.Д. Лобашева, Е.Л. Перьковой, П.И.Третьякова. Анализ научных трудов, свидетельствует о том, что на современном этапе развития образования, в условиях гуманизации, личностно ориентированного характера обучения большое значение придается индивидуально-личностному аспекту результатов обучения, способности субъекта к саморазвитию, самосовершенствованию, самооценке. Наиболее актуальным и трудноразрешимым в современной педагогике, по мнению С.Н.Белова, Э.Ф. Зеер, И.В. Ильиной, Г.Н. Подчалимовой, Т.И. Шамовой и др., является вопрос о создании адекватной системы оценивания результатов обучения в личностно ориентированных моделях образовательного процесса.

Качество обучения – это комплексное понятие, характеризующее эффективность, всех сторон деятельности, существенный признак, свойство, отличающее один предмет от другого, оно может быть применено к различным моделям образовательной практики [5, с.165].

Пользуясь определением В.И. Загвязинского, обучение можно охарактеризовать как «целенаправленный, социально и индивидуально обусловленный и педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе владения систематизированными научными знаниями и способами деятельности, всем богатством духовной и материальной культуры человечества».

Качество обучения в узком смысле — это качество результатов; это характеристика объектов, обнаружившаяся в совокупности их свойств; это соотношение цели и результата. Качество в широком смысле включает качество условий, качество процесса и качество результатов (Т.Д. Макарова, В.Г. Рындак, P.M. Феденева, О.С. Хижняк).

«Обучение выступает важным фактором развития познавательной и личностной, сфер субъекта. Оно позволяет качественно изменить все познавательные уровни: от ощущений, восприятия, представлений и до основных форм абстрактно-логического мышления» [2]. Обучение, помогающее человеку стать, личностью, это и есть личностноориентированное обучение, или, значимое учение.

«Качество результатов обучения – это степень освоения образовательной программы и индивидуально-личностного развития учащихся» [5, с.287].

Результаты обучения учащихся сельской начальной школы мы рассматриваем в исследовании как освоенность образовательной программы, включающую обученность (усвоенные учеником знания, умения, навыки и сформированные способы деятельности) и уровень развития индивидуальноличностных сфер учащихся (мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной, волевой, предметно-практической).

Все вышесказанное обусловило выбор темы нашей работы, первым этапом которой стала проверка выявление у учителей начальных классов о педагогической диагностики в профессиональной деятельности.

Исследование проводилось на базе МБОУ "Подсинская средняя школа" и "МБОУ "Белоярской средняя школа" Республики Хакасия. Участниками исследования стали учителя начальных классов. Общее количество испытуемых составило 20 человек.

Исследование предполагало выявление представлений учителей начальных классов о роли и месте педагогической диагностики в профессиональной деятельности, а также о знаниях педагогов методов педагогической диагностики и особенностях их практического применения. Исследование проводилось на основе анкетирования, предложенного Д.А. Новиковым [3, с.32].

В исследовании приняли участие 20 учителей начальных классов МБОУ "Подсинская СШ" (10 человек) и МБОУ "Белоярской СШ" (10 человек). Стаж учителей от 1 года до 34 лет.

Первые два вопроса анкеты предполагали выявление понимание учителями понятий "педагогическая диагностика" и "самодиагностика".

При анализе ответов педагогов выяснилось, что учителя определяют педагогическую диагностику, как изучение, исследование личности ребенка, уровня развития психических процессов (35%); исследование, изучение и анализ педагогического процесса, педагогической деятельности (30%); отслеживание результатов обучения, воспитания, развития (15%); опрос (10%).

Под самодиагностикой они представляют "оценку своей работы", "личности ученика"," личности родителей" (5%). При этом около 5% учителей не смогли ответить на эти вопросы. Эти результаты свидетельствует о том, что у педагогов недостаточно сформировано представление об одной из важнейших профессиональных компетенций, к которым относится умение проводить педагогическую диагностику и самодиагностику результатов образовательного процесса.

На вопрос об умении осуществлять самодиагностику распределилось так: «не знаю» — 65%, «да» - 25%, «нет» - 10%. Такие ответы также указывают о низком уровне представлений о месте и роли самодиагностики в своей профессиональной деятельности.

Для выявления места педагогической диагностики и ее назначения в работе учителя начальной школы были предложены следующие вопросы:

-

1. «Используете ли Вы в работе педагогическую диагностику?»

-

2. «Какие объекты диагностики Вас больше интересуют?»

На первый вопрос ответы «нет» ответило 20%педагогов, а «да» - 35%. Однако наиболее распространенным ответом стал ответ «иногда». Так ответило 45% опрошенных.

Второй вопрос вызвал у педагогов затруднения: 40% опрошенных не ответили на него вообще; 20% - под объектами понимают сформированность индивидуально-психологических особенностей ученика (память, мышление, речь, характер, способности, интерес к учебе); 15% называют в качестве объектов - ученика, педагога, родителей; 10% - личность ребенка; 10% -учебную деятельность учащихся; 5% - взаимоотношения в коллективе. Такие результаты говорят, что у большинства педагогов имеются достаточно размытые знания об объектах педагогического исследования, что должно насторожить, т.к. образовательный процесс как обязательный компонент включает педагогическую диагностику.

Понимание цели использования педагогической диагностики в образовательном процессе выяснялось путем ответа на вопрос: «Зачем нужна педагогическая диагностика в работе учителя?»

Преобладающими целями среди ответов, выбранных педагогами, являются: получение информации о ребенке (увлечения, интересы, воспитанность, уровень развития, индивидуальные особенности) (50%); выяснение уровня знаний, умений, обученности (25%); создание благоприятной обстановки в коллективе (15%); организация помощи и коррекция недостатков (5%); повышение качества знаний (5%).

Для выяснения знаний методов педагогического исследования и практического их применения учителям было предложено ответить, на вопрос: «Какие методы и методики вы используете в работе по изучению личности ученика?»

Анализ ответов на этот вопрос показал, что учителя-практики используют в основном методы педагогической диагностики: анкетирование - 50%; беседа — 25%; наблюдение - 15%; тесты — 10%; анализ детских работ и документации — 5%. 5% из них называют конкретную авторскую методику, применяемую в работе. При этом практически никто из опрошенных не связывает результаты различных контрольных работ с диагностикой, что говорит о том, что эти методы учителями используются только в качестве контролирующих методов, а функция коррекции при этом у большинства учителей с контрольными работами не связана.

Таким образом, анализ результатов исследования учителей позволяет сделать следующие выводы:

- учителя начальных классов понимают под педагогической диагностикой работу по исследованию личности обучающихся, а также изучение организации педагогического процесса. Однако лишь немногие связывают возможность использования педагогической диагностики для выявлении качества результатов обучения, воспитания и развития ребенка. Следует также отметить, что умение осуществлять самодиагностику обучающимися практически не рассматривается учителем, а часть педагогов призналась в том, что у них нет умений, связанных с формированием таких умений у учеников. Однако эти умения являются неотъемлемой частью учебной деятельности, а значит, можно констатировать, что в начальной школе учителя не в должной мере формируют у детей умение учиться, что, в свою очередь, является основной задачей школы сегодня в свете ФГОС второго поколения.;

-

- при осуществлении диагностики большинство учителей руководствуются целями, направленными на получение всесторонней информации о ребенке, что свидетельствует о понимании педагогами основной цели ее проведения;

-

- уровень владения методами педагогического исследования у учителей начальных классов следует оценить как недостаточный. При этом большая часть педагогов не знает методов педагогического исследования в полном объеме и не владеет умениями их использования в образовательном процессе. Все это свидетельствует о недостаточной теоретической и практической подготовке учителей в этом направлении;

-

- большинство педагогов не связывают педагогическую диагностику с повышением качества результатов обучения, что также свидетельствует о недостаточном уровне сформированности профессиональных умений, которые необходимы современному учителю.

Следующим шагом нашего исследования стало выявление уровня готовности педагогов к диагностической деятельности. С целью выявления у учителей готовности к диагностической деятельности проводился опрос, основанный на методе ранжирования. При оценке уровня готовности учителей к диагностической деятельности мы опирались на формальный уровень интерпретации результатов, который предполагает «присвоение условного числа определенным свойствам и отношениям» (Р.С.Немов, Н.И. Шевандрин).

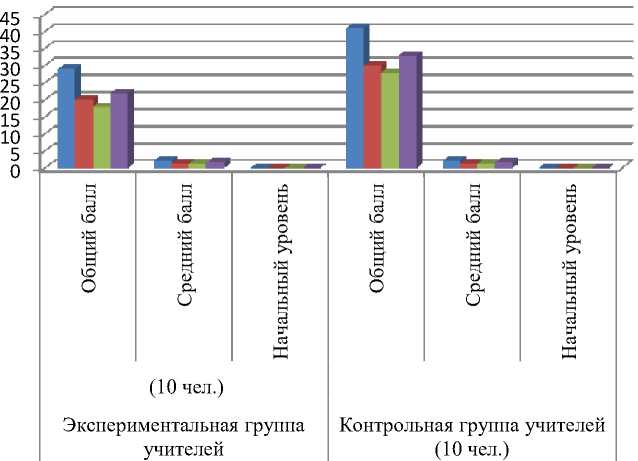

«Уровень готовности учителей рассматривался нами через компоненты (критерии) готовности (мотивационная, информационная, технологическая), где первый компонент подразумевает мотивацию к проведению диагностической деятельности, информированность предполагает наличие теоретических знаний педагогов, связанных с осуществлением диагностической деятельности и их осмысленность, а последний связан с уровнем сформированности диагностических умений и навыков. Уровень готовности определялся по среднему баллу, где каждый компонент оценивается в соответствии с трехбалльной шкалой. Если средний балл находится в промежутке от 1 до 1,6, можно говорить о низком уровне готовности к диагностической деятельности; от 1,7 до 2,4 - средний уровень; от 2,5 до 3 — высокий уровень.» [7, с.114].

Для проведения исследования уровня готовности учителей к диагностической деятельности была проведена дифференциации экспериментальных и контрольных групп. В экспериментальную группу вошли учителя начальных классов МБОУ "Подсинская СШ" в количестве 10 человек. Контрольную группу составили учителя начальных классов МБОУ "Белоярской СШ" также в количестве 10 человек. Выбор экспериментальной и контрольной групп отвечал требованиям эксперимента и являлся целесообразным.

Для определения готовности педагогов начальных классов к диагностической деятельности была дана характеристика уровней на основе критериев, учитывающих компоненты готовности и умение рефлексировать, и результатов методик Д.А. Новиков "Педагогическая диагностика" и "Самодиагностика".

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Результаты исходного уровня готовности учителей к диагностической

Наглядно результаты изучения готовности учителей к диагностической деятельности представлены на рисунке 1.

Мотивационная Информационная Технологическая Среднее значение

Рисунок 1. Уровни готовности к диагностической деятельности у учителей контрольной группы (по результатам констатирующего эксперимента)

Анализ результатов таблицы и рисунка свидетельствует, что уровень мотивационной готовности в обеих группах учителей составляет достаточно высокое значение, данный факт свидетельствует, что у учителей проявляется интерес и стремления к проведению диагностической деятельности, а также позитивный настрой на ее проведение и использование в своей образовательной практике.

Уровень же информационной. готовности говорит о том, что у педагогов обеих групп недостаточно базовых теоретических знаний как для проведения диагностики, так и для определении ее места в учебновоспитательном процессе.

Уровень диагностических умений и навыков, т.е. технологическая готовность , можно оценить как. Низкий. Эти результаты свидетельствуют о том, что большинство испытуемых в своей профессиональной педагогической деятельности используют педагогическую диагностику редко. Кроме того, ее использование часто не связывается с ее практическим применением для повышения качества образовательных результатов. Все это свидетельствует о необходимости работы, по повышению уровня профессиональной компетенции учителей в части педагогической диагностики.

Список литературы Педагогические условия повышения качества результатов обучения учащихся сельской начальной школы

- Александрова Л. Ю. Педагогическая диагностика в системе совершенствования профессиональной деятельности учителя начальных классов: автореф. дисс. канд. пед. наук / Л. Ю. Александрова, 2002. - С.19.

- Алексеева А. В. Сельская малокомплектная школа - предмет педагогического внимания / А. В. Алексеева // Литература в школе. - 1985. - № 3. - С. 26-28.

- Алиева М. Педагогическая диагностика как фактор стимулирования инициативы младших школьников в обучении: дисс. канд. пед. наук /М. Алиева 2004. - 167с.

- Антонова Л. Развитие сети школ: качественное образование независимо от места жительства / Л. Антонова // Народное образование. - 2008. - № 1. - С. 91-98.

- Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник / А. Г. Асмолов. - М.: Издательство МГУ, 1990. -367с.

- Байбородова Л. В. Воспитание и обучение в сельской малочисленной школе: учебное пособие / Л. В. Байбородова. - 2004.

- Боровлева Н. Е. Оптимизация процесса обучения в малочисленной сельской, школе: дис. канд. пед. наук / Н.Е. Боровлева. - Ульяновск, 2005 г. - 192с.

- Васильева Т. П. Педагогическая диагностика. / Т. П. Васильева. - 2002.