Педагогическое сопровождение в вузе профессионального становления студентов с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Логачев Н.В., Лобанова Е.В.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме стимулирования процесса профессионального становления студентов с ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения в вузе. Авторами разработана и апробирована модель педагогического сопровождения образовательного процесса. Педагогическое сопровождение, как часть образовательной системы вуза, предполагает отказ от сегрегации студентов, имеющих особые образовательные потребности, даже в целях оказания им помощи, использование активизирующих и развивающих технологий, разработанных с учетом специфических закономерностей развития когнитивной сферы личности с ограниченными возможностями здоровья, в процессе их теоретической подготовки, активизирующих стратегий, направленных на формирование внутренней позиции по отношению к будущей профессии, в процессе их практической подготовки, и программ, направленных на оптимизацию личностного развития. Модель была апробирована в ряде российских вузов и показала свою эффективность. В качестве показателей ее эффективности выступили: особенности профессиональной идентичности, готовность к профессиональной деятельности, мотивы обучения в вузе и уровень способности к саморазвитию и самообразованию студентов с ограниченными возможностями здоровья. Выявлена позитивная динамика обозначенных показателей в экспериментальной группе, которую составили 28 студентов разных нозологических групп, обучающихся в вузах, реализующих инклюзивные практики.

Педагогическое сопровождение, профессиональное становление, студенты с ограниченными возможностями здоровья, активизирующие стратегии, мотивация обучения в вузе, профессиональная идентичность, готовность к профессиональной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/148328209

IDR: 148328209 | УДК: 378+376 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.01.P.008

Текст научной статьи Педагогическое сопровождение в вузе профессионального становления студентов с ограниченными возможностями здоровья

За годы изучения профессио нального становления сформиро валось множество его определе ний: под профессиональным ста новлением понимается процесс вхождения человека в профессию [6], формирования профессиональ но важных качеств личности [9], изменения, преобразования лич ности [10], ее профессиональное самоопределение [2], поиск себя и своего места в мире профессий [2] и др. Результаты теоретического анализа работ, посвященных выяв лению сущности профессиональ ного становления, позволяют вы делить основные характеристики данного психолого педагогиче ского феномена. Во первых, это динамический процесс, охваты вающий период с начала зарож дения профессиональных наме рений до ухода из профессиональ ной жизни. Во вторых, в процессе профессионального становления происходит трансформация лич ностных структур в зависимости от требований конкретной профес сии. В третьих, профессиональное становление предполагает дости жение успешности в профессио нальной деятельности и професси онального мастерства путем освое ния необходимых знаний, умений и профессиональных навыков, пре образование профессионально важ ных качеств личности, системы ее отношений с окружающим миром, самоактуализации, саморазвития и самосовершенствования.

Важным этапом профессиональ ного становления человека явля ется период его профессиональ ного обучения и профессиональ ной подготовки.

Профессиональное образование лиц с ОВЗ имеет свои особенно сти, связанные, прежде всего, с его специфической ролью в их жизне деятельности [7]: профессиональ ное образование и профессиональ ная подготовка являются для лиц с ОВЗ не только и не столько эта пом их профессионального ста новления, сколько частью их об щего реабилитационного процес са и подчас рассматриваются как средство их социальной интегра ции [5; 9].

Как подчеркивает ряд исследова телей, студенты с ОВЗ достаточно часто получают профессиональное образование только ради самого процесса и результата образова ния, но никак не для дальнейшей профессиональной деятельности и профессионального становления [1; 5; 7; 8]. Важными для студентов с ОВЗ являются и социальные мо тивы поступления в вузы, расши рение социальных связей и стрем ление к разнообразным социаль ным контактам [4; 8].

В связи с этим, актуализируется проблема стимулирования про фессионального развития студен тов с ОВЗ на этапе их обучения в вузе. Для решения обозначен ной проблемы необходима разра ботка модели педагогического со провождения процесса професси онального становления студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного вуза (далее – Модель). Она долж на осуществляться на основе на учно обоснованных сведений об особенностях профессионального развития и формирования профес сионального самосознания студен тов с ОВЗ. При этом, под педагоги ческим сопровождением понима ется совокупность педагогических мер, интегрированная в общую си стему профессиональной педаго гической деятельности.

Модель педагогического сопровождения профессионального становления студентов с ОВЗ на этапе их обучения в вузе. Разра ботанная нами Модель представ ляет собой целостную архитекто нику, где системно представлены цель и задачи сопровождения, его содержание, технологии, условия и принципы, а также критерии и показатели его успешности.

Целью сопровождения является создание условий для формиро вания у обучающихся с ОВЗ про фессионального самосознания и профессиональной идентично сти. Задачами – актуализация про фессионального и личностного са моопределения студентов с ОВЗ; формирование позитивного отно шения к получаемой профессии, адекватное представление о своих возможностях и склонностях; сти мулирование студентов с ОВЗ к са моразвитию и самообразованию.

Содержание педагогического сопровождения составляет про цесс взаимодействия преподава теля и студента с ОВЗ, препода вателя и инклюзивной студенче ской группы, который основан на выполнении педагогом функций наставника, помощника, консуль танта, фасилитатора, обеспечиваю щих оптимизацию теоретической, практической и личностной подго товки будущих специалистов к сво ей профессиональной деятельно сти, построение индивидуального маршрута их профессионально го развития и профессионально го роста. Актуализация профес сионального и личностного са моопределения студентов с ОВЗ, построение реальных жизненных планов и реалистичных жизнен ных программ осуществляются за счет включения в образовательный процесс активизирующих и раз вивающих технологий, создания условий для развития их субъект ной позиции, включения в студен ческие молодежные объединения, оптимизации межличностных от ношений в инклюзивной студен ческой группе.

Одним из сложных вопросов яв ляется создание условий для пол ноценного усвоения обучающими ся с ОВЗ учебного и учебно прак тического материала. Практика инклюзивного высшего образо вания показывает, что адаптиро ванные учебные программы изуча емых дисциплин не всегда дости гают ожидаемого от них эффекта, и что студенты с ОВЗ,имея осо бые образовательные потребности, в целом, гораздо в меньшей степе ни, чем обучающиеся без ОВЗ, ус ваивают учебный материал. Для оптимизации теоретической под готовки студентов с ОВЗ Модель

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ВУЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ предусматривает не снижение объ ема и глубины учебного материа ла, а включение в учебный процесс разнообразных активных методов и специальных приемов, помогаю щих обучающимся воспринимать получаемую информацию, запо минать и воспроизводить ее без какого либо ограничения. В каче стве таких приемов при реализа ции модели использована, напри мер, разработанная нами техноло гия «двойного разворота», когда на каждом лекционном занятии ин формация представляется как на глядно, так и словесно, с опорны ми схемами и таблицами.

В зависимости от вида нозоло гической группы студента, вклю ченного в учебную группу, опира ясь на специфические закономер ности его психического развития, и в частности, развития когнитив ной сферы, разработаны приемы: • для лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата – прием опоры на точные понятия и опре деления, что исключает, особенно на первых курсах,абстрактные поня тия, использование образовательных технологий, вызывающих умствен ное напряжение, имитация профес сиональной деятельности с точным выполнением действий студентов как будущих профессионалов;

-

• для обучающихся с нарушения ми слуха – технологии параллель ной иллюстративности учебного материала, глобального воспри ятия учебного материала, опере жающего чтения, включения всех сенсорных модальностей;

-

• для лиц с нарушениями зрения – технологии логического дозиро вания учебного материала, парал лельного озвучивания, технологии решения профессиональных задач с опорой на зрительные эталоны.

Необходимо отметить, что ис пользование таких технологий и приемов осуществляется не от дельно для студентов с ОВЗ, не во время их дополнительных занятий, а в течение обычных учебных лек ций и выполнения практических работ. Наш практический опыт по казал, что использование на лек циях и семинарских занятиях в ин клюзивных учебных группах спе циальных приемов, разработанных с учетом особенностей восприя тия, заучивания и воспроизведе ния учебного материала лицами с определенными нозологиями, активизирует умственную деятель ность и учебно познавательные по требности не только таких студен тов, но и обучающихся без ОВЗ. Основным условием эффективно сти преподавания в инклюзивных учебных группах выступает раз нообразие образовательных, в том числе, практико ориентированных технологий, их сочетание и пери одическое пополнение.

Разработанная нами Модель предусматривает широкое исполь зование активизирующих страте гий в учебной и внеучебной дея тельности. В качестве таких стра тегий выступают:

-

• формирование субъектности об учающихся – необходимость этой работы обусловлена нарушениями социального развития лиц с ОВЗ (их проблемами во взаимодействии с окружающими людьми, законо мерными недостатками вербаль ной медиации, синдромом выу ченной беспомощности и други ми особенностями их развития);

-

• развитие способности к самоор ганизации и составлению жизнен ных планов;

-

• формирование внутренней пози ции по отношению к получаемой в вузе профессии – целенаправ ленная работа в этом направлении призвана компенсировать неспо собность лиц с ОВЗ отражать объ ект (в данном случае мир профес сий и специфику получаемой про фессии) во всем его многообразии, а не только отдельных его свойств

-

• оказание помощи в осознании своей ответственности за собствен ное профессиональное будущее.

Данные активизирующие стра тегии реализуются на специаль но разработанных факультатив ных занятиях и в рамках электив ных курсов, предназначенных не только для студентов с ОВЗ, но и для условно здоровых обучаю щихся. Здесь необходимым усло вием выступает соблюдение прин ципа инклюзии, что предполагает полный отказ от какой либо сегре гации студентов с ОВЗ. Проведен ная нами опытно педагогическая работа показала, что выделение лиц с ОВЗ из общего студенческого сообщества, даже в целях оказания им адресной помощи, зачастую приводит к негативным эффектам и вызывает у многих из них не гативистские защитные реакции.

Для адресной поддержки студен тов с ОВЗ, оказания им индивиду альной помощи в рамках Модели были разработаны и реализованы технологии дистанционного обуче ния и цифровые технологии, кото рые показали свою эффективность. Действенным стало и вовлечение студентов с ОВЗ в добровольче скую деятельность, оказание ими посильной помощи другим обуча ющимся, в том числе и без ОВЗ, ис пытывающим трудности в осозна нии себя как субъекта профессио нальной деятельности.

Материалы и методы исследова ния. Разработанная нами Модель была внедрена в практику деятель ности ряда российских вузов: Рос сийский государственный соци альный университет, Московский государственный гуманитарно эко номический университет. Опытно педагогическая работа осущест влялась в течение двух лет (с 2017 по 2019 год); ее участниками ста ли студенты первого и второго курсов, обучавшиеся по програм мам высшего образования по на правлениям подготовки будущих специалистов по адаптивной фи зической культуре. Эксперимен тальную группу (далее – ЭГ) со ставили 28 студентов с ОВЗ, уча ствующих в реализации Модели и соответствующих ей программ педагогического сопровождения; контрольную группу (далее – КГ) – 27 студентов с ОВЗ, обучающихся по тому же направлению подго товки, но в других вузах.

Успешность педагогического со провождения оценивалась с помо щью показателей подобранных ди агностических методик, позволя ющих выявить:

-

• мотивы обучения в вузе (автор ская анкета);

-

• особенности и уровень профес сиональной идентичности (мето дика «Статусы профессиональ ной идентичности» (А.А. Азбель, А.Г. Грецов);

-

• уровень способностей к самораз витию (опросник М.П. Лукашевич);

-

• уровень развития готовности к профессиональной деятельно сти и самореализации в ней (ме тодика А.П. Чернявской «Профес сиональная готовность»).

Диагностика проводилась как в начале, так и в конце работы. Сравнивались начальные и ито говые показатели (с использова нием T критерия Вилкоксона), раз личия показателей в эксперимен тальной и контрольной группах до и после реализации Модели (с ис пользованием t критерия Стьюден та, χ2–критерия), в подгруппах сту дентов с ОВЗ и без ОВЗ (с приме нением U критерия Манна Уитни).

Результаты исследования и их обсуждение. До начала апробации Модели были проведены исследо вания, которые свидетельствуют об особенностях профессионального развития первокурсников с ОВЗ и без ОВЗ.

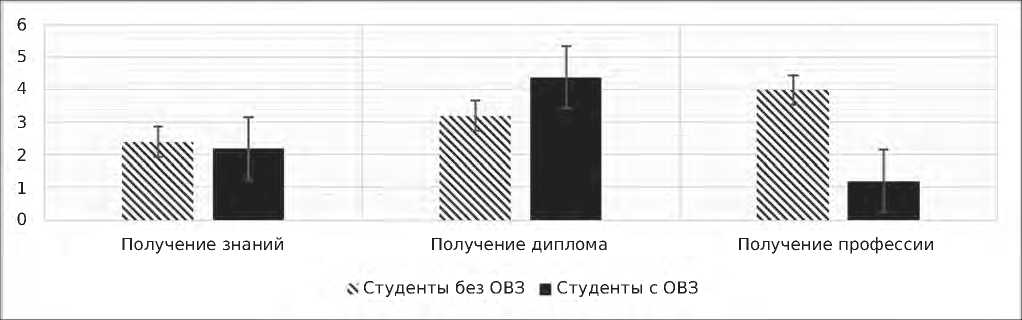

Во первых, выявлено, что, в отли чие от условно здоровых участни ков исследования, ни один из сту дентов с ОВЗ не воспринимал свое обучение в вузе как возможность приобрести подходящую для себя профессию (см. Рисунок 1).

Основным мотивом поступле ния в вуз у большинства опрошен ных студентов с ОВЗ является по лучение диплома (52,73 %) и зна ний (47,27 %). Обучающиеся без ОВЗ в большей степени,чем сту денты с ОВЗ,ориентированы на получение профессии. Следует так же отметить, что до начала апро бации Модели между ЭГ и КГ ста тистически достоверных различий в мотивах обучения в вузе зафик сировано не было.

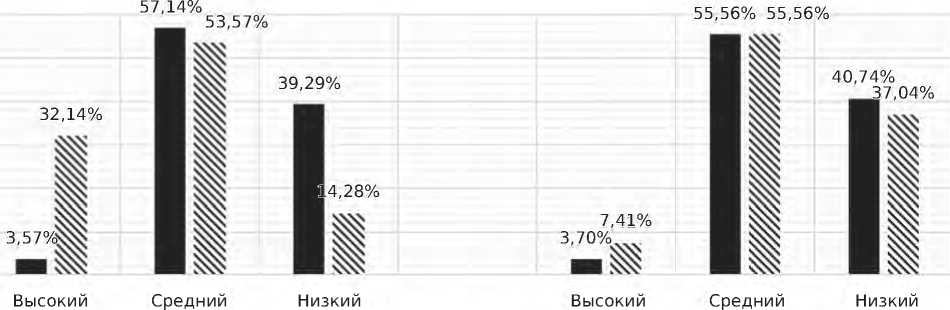

На достоверном уровне разли чий не выявлено и по другим вы бранным нами показателям: боль шинство студентов с ОВЗ как ЭГ, так и КГ характеризовалось на на чало эксперимента либо неопреде ленной (ЭГ – 57,14 %; КГ – 55,56 %; χ2 = 0,56, p > 0,05), либо навязанной (ЭГ – 32,14 %; ЭГ – 33,33 %; χ2 = 0,34, p > 0,05) профессиональной иден тичностью, низким уровнем раз вития стремления к самообразо ванию (ЭГ – 53,57 %; КГ – 51,85 %; χ2 = 0,83, p > 0,05); среднегруппо вые показатели реализма в пред ставлениях о профессиональной карьере (ЭГ – 2,28; КГ – 2,34), авто номности (ЭГ – 2,34; КГ – 2,26), спо собности соотносить информацию о мире профессий со своими склон ностями и возможностями (ЭГ – 2,56; КГ – 2,44), планировать свою профессиональную жизнь (ЭГ – 2,18; КГ – 2,22) в группах студентов с ОВЗ входили в диапазон низких значений и статистически досто верно отличались от идентичных среднегрупповых показателей, за фиксированных в группах студен тов без ОВЗ (p < 0,01).

На контрольном этапе опытно педагогической работы в ЭГ был зафиксирован позитивный сдвиг в показателях профессиональной готовности (см. Рисунок 2).

Расчет T критерия Вилкоксона показал, что в ЭГ значимо повы сился уровень информированно сти студентов с ОВЗ о мире про фессий, их способности адекватно ориентироваться в нем и сопостав лять свои склонности и возможно сти с информацией о профессио нальной деятельности (p < 0,001); выросли показатели независимо сти и самостоятельности в выборе своего жизненного пути (p < 0,001), умения ставить перед собой реаль ные цели (p < 0,001), принимать адекватные решения в отношении своего профессионального образо вания (p < 0,01); повысился инте рес к приобретаемой профессии (p < 0,001). При этом в ЭГ после ре ализации разработанной Модели отличия между подгруппами сту дентов с ОВЗ и без ОВЗ статисти чески достоверно снизились,а по показателям статусов профессио нальной идентичности, професси ональной готовности, мотивации обучения в вузе и способности к са

Рисунок 1. Мотивы обучения в вузе студентов с ОВЗ и без ОВЗ в начале работы (среднегрупповой балл)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ВУЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Эмоциональное отношение ■sее®^^^

Планирование ■■■о^^™*

Принятие решений иввж^™^

Информированность ^^^5^5^^^

Автономность 55515555555555555^^^^

0123 456

После апробации модели ■ До апробации модели

Рисунок 2. Среднегрупповые показатели профессиональной готовности студентов с ОВЗ ЭГ до и после апробации Модели (стены)

моразвитию и самообразованию – стали идентичными.

В КГ подобных изменений не произошло. Более того, на уровне тенденций снизились показатели эмоционального отношения сту дентов с ОВЗ к получаемой про фессии (см. Рисунок 3).

Интерес заслуживает тот факт, что в ЭГ выросло число студентов с ОВЗ, чья мотивация обучения в вузе отражает стремление к при обретению профессии. В начале ре ализации Модели в данной группе не было ни одного такого студен та, а уже через два года более поло вины опрошенных респондентов продемонстрировали свое стремле ние и желание обрести профессию и продолжить профессиональную карьеру (57,14 %). В КГ через два года обучения в вузе только двое участников исследования с ОВЗ, что составляет 7,41 %, выбрали дан ный вариант ответа в первую оче редь. Более того, в данной группе снизилось количество студентов с ОВЗ, которые объясняли свое на мерение обучаться в вузе желани ем приобрести новые знания (бо лее чем на 7,41 %), и повысился про цент тех из них, кто свое обучение в вузе воспринимал как способ по лучить диплом (на 11,11 %).

Одним из значимых достиже ний проведенной работы являет ся рост числа обучающихся с ОВЗ, которые характеризуются высоким уровнем готовности и способности к саморазвитию и самообразова нию (см. Рисунок 4).

Необходимо отметить еще один факт, выявленный в ходе иссле дования: позитивные изменения в показателях профессионально

Эмоциональное отношение Мййей^^

Планирование SMBS^^

Принятие решений ■■111^^

Информированность 5555555555555555555555555555555555^

Автономность ■Н|Ш£^^

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

X После апробации модели ■ До апробации модели

Рисунок 3. Среднегрупповые показатели профессиональной готовности студентов с ОВЗ КГ до и после апробации Модели (стены)

Экспериментальная группа Контрольная группа

До реализации модели

Рисунок 4. Распределение студентов с ОВЗ в ЭГ и КГ по уровням развития способности к самообразованию до и после реализации Модели (%)

го становления были зафиксиро ваны в ЭГ не только у студентов с ОВЗ, но и у их условно здоро вых сокурсников, обучающихся в инклюзивных учебных группах и участвовавших в реализации Мо дели. Данный факт свидетельству ет о целесообразности охвата пе дагогическим сопровождением не только студентов с ОВЗ, но и обу чающихся без ОВЗ, что дает осно вание говорить о важности и зна чимости соблюдения принципов инклюзивного подхода к органи зации профессиональной подго товки лиц с ОВЗ в процессе их об учения в вузе.

Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что педагогическое сопровождение профессионального становления студентов с ОВЗ, как часть образо вательной системы вуза, предпо лагает отказ от сегрегации обучаю щихся, имеющих особые образова тельные потребности, даже в целях оказания им помощи. Необходимо использование активизирующих и развивающих технологий, разра ботанных с учетом специфических закономерностей развития когни тивной сферы личности с ограни ченными возможностями здоровья, в процессе их теоретической под готовки, активизирующих страте гий, направленных на формиро вание внутренней позиции по от ношению к будущей профессии, в ходе их практической подготов ки, и программ, ориентированных на оптимизацию личностного раз вития.

Список литературы Педагогическое сопровождение в вузе профессионального становления студентов с ограниченными возможностями здоровья

- Абдурасулов Д.А., Воронина П.П. Особенности профессионального развития студентов с ограниченными возможностями здоровья инклюзивного образования // Современные тенденции развития науки и образования. Материалы Международной научно-практической конференции. Нефтекамск: Научно-издательский центр "Мир науки", 2021. С. 121-126. EDN: SVBMAR

- Боликова Л.Ю., Шурыгина Ю.А. Сущность понятия "профессиональное становление личности" в современном знании // Известия ПГПУ имени В.Г. Белинского. 2011. № 24. С. 573-575. EDN: ONHQYP

- Бонкало Т.И. Активизирующие стратегии профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья как конкурентоспособных специалистов: монография. М.: НИИОЗММ ДЗМ, 2022. 172 с. EDN: OPFDTW

- Виноградова Н.И., Кохан С.Т. Становление социального интеллекта студентов-инвалидов как фактора развития психологического реабилитационного потенциала профессионализации // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 4. С. 59-66. EDN: IMYGXE

- Едиханова Г.Г. Профессиональное самоопределение как условие успешной реабилитации обучающихся с ОВЗ // Образование и воспитание. 2016. № 5 (10). С. 127-130. URL: https://moluch.ru/th/4/archive/48/1634. EDN: XEPXTF

- Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 336 с. EDN: QXGPCR

- Кантор В.З. Интегрированное вузовское образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: технологии социально-реабилитационного сопровождения // Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 7. С. 132-135. EDN: RALNNZ

- Кантор В.З., Коробейников И.А. Профессиональное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью: целевые ориентиры и факторы успешного развития. // Альманах Института коррекционной педагогики. 2019. № 36. URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities.

- Мартынова Е.А. Системное организационно-педагогическое содействие непрерывному профессиональному становлению молодых инвалидов при инклюзивном высшем образовании // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 5. С. 17-21. EDN: JANNNZ

- Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. М.: Академия, 2004. 320 с. EDN: QTJOBP