Перманентный теоретико-практический образовательный процесс как фактор опережающего уровня профессиональной подготовки в период цифровой трансформации

Автор: Львов Леонид Васильевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 2 (44) т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье решается проблема обеспечения эффективного повышения уровня готовности к будущей профессиональной деятельности за счет снижения отрицательного воздействия неопределенности факторов внешней среды в период цифровой трансформации и перевода образовательной системы в состояние опережающего развития. В качестве основных путей достижения высокого качества профессиональной подготовки рассматривается перманентный теоретико-практический образовательный процесс. С позиций методологии компетентностно-контекстного подхода, а также принципа «теория-практика-теория» представлена модель перманентного теоретико-практического образовательного процесса в период цифровой трансформации жизни.

Теория, практика, опережающая подготовка, принцип "теория-практика-теория", образовательно-профессиональный процесс, качество профессиональной подготовки

Короткий адрес: https://sciup.org/142228975

IDR: 142228975 | УДК: 378.14 | DOI: 10.7442/2071-9620-2019-11-2-27-3

Текст научной статьи Перманентный теоретико-практический образовательный процесс как фактор опережающего уровня профессиональной подготовки в период цифровой трансформации

Перманентный теоретико-практический образовательный процесс как фактор опережающего уровня профессиональной подготовки в период цифровой трансформации

Л.В. Львов

В целом ряде публикаций последнего времени цифровая экономика и в целом цифровая трансформация жизни (Г.О. Греф [2], В.В. Иванов и Г.Г. Мали-нецкий [5], Д.А. Прохоренко [8] и др.) зачастую рассматривается как новая и, увы, очередная панацея на пути к улучшению качества жизни людей. Отсюда выявляется проблема между глобальными возможностями развития человеческого капитала в период цифровой трансформации жизни и отсутствием достаточного научного обоснования для парирования рисков, а главное - определения путей достижения высокого качества профессиональной подготовки в перманентном теоретико-практическом образовательно-профессиональном процессе.

Анализ итогов цифровой трансформации 2018 года выявил главные препятствия, в качестве которых рассматриваются:

– недостаточные компетенции и знания (64,1%);

-

- нехватка квалифицированных кадров (60,9%);

-

- страх изменений (53,2%);

-

- отсутствие стратегии (45,3%);

-

- риски (39,1%);

-

- недостаточное финансирование (31,3%);

-

- позиция руководства (23,4%) [9, с. 33].

Значительный интерес представляет стратификация означенных препятствий. Так, в качестве основного препятствия большая часть опрошенных топ-менеджеров назвала отсутствие понятной стратегии, а из числа рядового персонала, и мидл-менеджеров большинство отмечает недостаточные компетенции и знания, а также страх изменений [9, с. 33]. Анализ показал высокую значимость и явную недостаточность актуального уровня компетенций и знаний. Следовательно, становится очевидным, что именно это и обусловливает нехватку квалифицированных кадров как ключевого фактора, препятствующего циф- ровой трансформации. Безусловно, что первоначальную подготовку к профессиональной деятельности целесообразно организовывать с учетом и в направлении разрешения этого противоречия.

Рассмотрим ряд позиций, концептуально поясняющих нашу точку зрения на решение означенной проблемы.

Во-первых, становится очевидным, что цифровая трансформация жизни кардинально размывает традиционные границы сферы деятельности индивида, а следовательно, предъявляет принципиально иные, требования к профессиональной подготовке как персонала в целом, так и каждого работника в частности. В эпоху цифровой трансформации экономики происходит изменение роли человеческого капитала, превращение его из затратного фактора в основной производительный и социальный фактор развития общества в целом.

Во-вторых, исследователи философии в образовании утверждают, что ценностным является реальное (актуальное) образование – это процесс, который не прекращается никогда. Но уже сейчас на рынке труда постепенно складывается такая тенденция: наличие опыта работы в разных областях деятельности и в разных профессиях делает тебя более конкурентоспособным в сравнении с тем, кто имеет только одну профессию и длительное время практикуется только в ней. Узкий специалист никому не нужен [11, с. 203].

Очевидно, что перманентность теоретико-практического обучения не умаляет традиционного значения приобретаемых теоретических знаний, умений и навыков в процессе теоретического обучения, но открывает перспективы для улучшения качества подготовки путём установления обратной связи выпускника с рынком труда, конкретизирует учебные цели и активизирует практическую направленность образовательного процесса, предопределяет его конкурентоспособность, социально-профессиональную мобильность и успешность.

В-третьих, необходимо упорядочить понятийно-категориальный аппарат относительно основных понятий: теория, практика, опережающий уровень профессиональной подготовки, цифровая транс -формация, перманентный теоретикопрактический образовательный процесс.

В контексте опережающей подготовки мы опираемся на сформулированные А.М. Новиковым четыре основных идеи развития образования в России. Для нашей работы особую значимость представляет третья идея (образование - производство) – опережающее образование (курсив мой – Л.Л ): уровень общего и профессионального образования людей, уровень развития их личности должен опережать и формировать уровень развития производства, его техники и технологии. Огромное значение имеют обоснование автором принципов опережающего развития: 1) опережающий потребности производства уровень образования населения; 2) опережающая подготовка кадров для регионов; 3) саморазвитие личности обучаемого ( обучающегося ).

Особо выделим у условия реализации принципа саморазвития личности: саморазвитие интеллектуальной сферы; волевой, эмоциональной сферы и сенсорно-двигательной сферы [7, с. 266267]. Отсюда, можно дать следующие определение: опережающее образование (опережающая подготовка) - это определенный уровень развития и саморазвитие интеллектуальной сферы; волевой, эмоциональной и сенсорно-двигательной сферы личности обучающегося.

В-четвертых, означенный в п.3 уровень развития может быть обозначен через компетенции и (компетентность, а именно через общекультурную или даже транспрофессиональную компетентность [5; 6; 10]. Тогда опережающий уровень образования - это уровень сформирован-ности компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и корпоративных) и профессионально значимых личностных свойств, обеспечивающий как конкурентоспособность, так и социально-профессиональную мобильность в период первичной профессиональной адаптации [10].

В-пятых, человеческий капитал относится к категории неотчуждаемых видов культурного человеческого капитала [1; 3], уровень развития которого обусловливает развитие социального (коллективного и общественного и даже национального) капитала в период перехода к цифровой трансформации [4; 5; 10]. По-нашему мнению, опережающее образование обеспечивает определенный уровень развития компетентности в совокупности ее компонентов (когнитивного, операционально-деятельностного и профессионально-личностного) и представляет собой способность и готовность человека (обучающегося, затем работника) к осуществлению образовательно-профессиональной деятельности как реализованный потенциал, участвующий в создании ценностей. Он включает: ценностный, интеллектуальный, поведенческий и социальный компоненты.

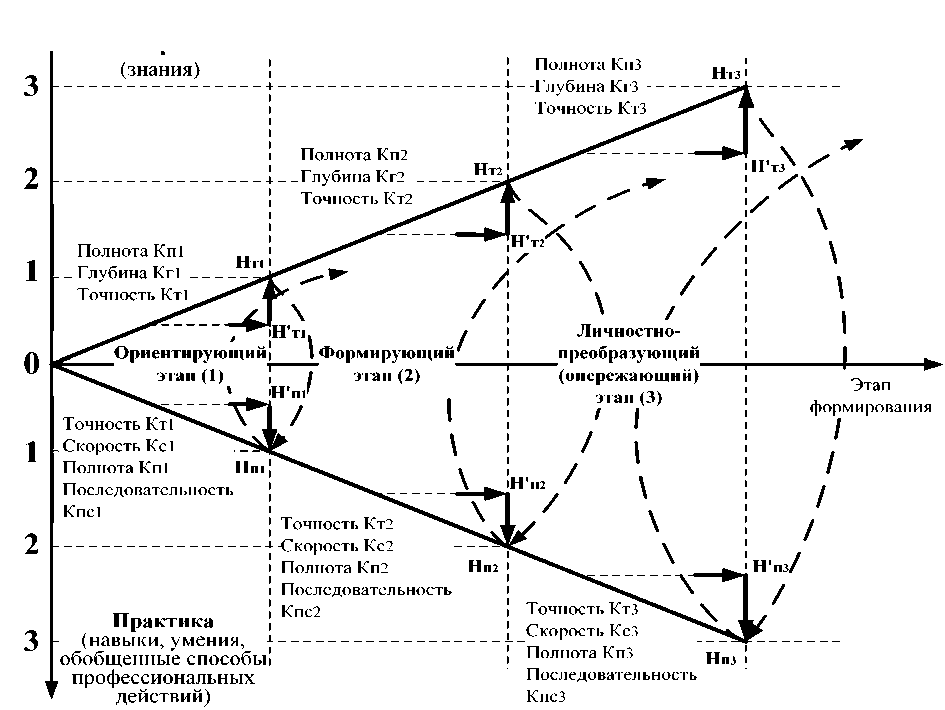

В-шестых, принцип «теория - практика – теория» (Л.В. Львов) является теоретической основой нормативного моделирования системы профессиональной опережающей подготовки. Многочисленные теоретические исследования и эмпирика практического обучения свидетельствуют, что одностороннее движение «теория - практика» не может обеспечить опережающую подготовку выпускника. В итоге выпускник вуза теоретически достаточно много знает на уровне р азличения и запоминания , однако на уровень понимания, умения и особенно переноса не происходит (курсив мой – Л.Л). Он подразумевает взаимовлияние теоретических и практических аспектов образования, что позволяет теории обогащать и развивать практическую деятельность, а освоенной практике – углублять и расширять теоретические знания, формируя новое интегративное качество - профессиональную компетентность опережающе-

Перманентный теоретико-практический образовательный процесс как фактор опережающего уровня профессиональной подготовки в период цифровой трансформации

го уровня. С позиций данного принципа представим модель перманентного теоретико-практического образовательного процесса (рис. 1).

На вертикальной оси координат указан уровень теоретической и практической подготовки.

Уровень теоретической и практической подготовки выражен в соответствующих показателях: когнитивный компонент компетенции: знания – полнота, глубина, точность; операционально-деятельностный компонент компетенции: навыки, умения, обобщенные способы профессиональных действий (профессиональные алгоритмы) - полнота, последовательность, точность, скорость. Кроме того, указаны также заданные нормативы уровня формирования тео-

Уровень подготовки л Теория

Л.В. Львов

Рис. 1. Модель перманентного теоретико-практического образовательного процесса

Заметим, что ориентировка только тогда сыграет свою мотивирующую роль, если обучающийся представит (на уровне ознакомления) возможно ретического (когнитивного) и практического (операционально-деятельностного) компонентов компетенций, выраженные в соответствующих показателях.

На модели они обозначены: Нт и Нп; Т1, Т2, Т3 – нормативный уровень теоретической подготовки; П1, П2, П3 -нормативный уровень практической подготовки.

На горизонтальной оси координат обозначены этапы формирования компетенций и компетентности в целом. На первом, ориентирующем этапе (этапе базовой подготовки), основной задачей теоретического обучения (теории) является усвоение ориентировочной основы последующих действий, то есть формирование когнитивного компонента компетентности (знаний).

большую полноту знаний о деятельности профессиональной. Следовательно, основным показателем решения задач этапа в теоретическом аспекте - форми- рование когнитивного компонента компетентности – является полнота знаний. Управлять процессом усвоения на этапе целесообразно и возможно посредством установления значений коэффициентов оценки знаний (полноты, глубины, точности: Кп1, Кг1, Кт1).

Нормативный уровень практики (практического обучения) сформирован-ности навыков, умений, обобщенных способов профессиональных действий (операционально-деятельностного компонента компетентности) вполне достижим с опорой на полноту знаний данного этапа, с использованием для оценки показателей полноты и последовательности выполнения действий. Однако оценка тех же элементов с использованием полного перечня показателей наглядно продемонстрирует обучающемуся, что уровень усвоения теории явно недостаточен и позволяет достичь только псевдоуровня (на схеме обозначенном как Н'тр Н‘т2, Н‘т3 и Н‘П1, Н‘П2, Н‘П3. Следовательно, требуемый уровень знаний может быть достигнут только после рефлексии и коррекции (первый виток спирали).

Несоответствие фактического и требуемого уровня практической подготовки приведет к преобладанию мотивов постижения над мотивами достижения и вызовет интерес к овладению знаниями (теорией) на новом уровне, соответствующем требованиям следующего формирующего этапа. Нормативный уровень формирующего этапа задается посредством социального заказа на подготовку выпускника, способного и готового самостоятельно на минимальном уровне выполнять профессиональную деятельность. Этот уровень в теоретическом аспекте требует знаниевого (когнитивного) обеспечения при достижении таких показателей усвоения знаний, как полнота, глубина, точность, что вызывает дополнительное мотивирующее воздействие на обучающегося.

В практическом аспекте достижение уровня усвоения компетенций «владение» предполагает сформированность навыков, умений, обобщенных способов профессиональных действий (профессиональных алгоритмов) с применением всего арсенала показателей – полноты, последовательности, точности, скорости и последовательности выполнения профессионального алгоритма.

В том случае, если уровень знаниево-го (когнитивного) обеспечения, а значит, и возможность усвоения знаний остался прежним (псевдонормативным), то достижение требуемого уровня не может быть достигнуто. Тогда необходимы очередной этап коррекции на основе мониторинга и достижения требуемого уровня теории (знаний), а затем и навыков, умений, обобщенных способов профессиональных действий - практики (на схеме второй виток спирали). Стимулирование на формирующем этапе достигается посредством коэффициентов, учитывающих принципиальное несоответствие учебно-профессиональной и реальной профессиональной деятельности.

Личностно-преобразующий (опережающий) этап является завершающим в профессиональном образовании и в значительной мере осуществляется в виде практики (практического обучения). На этом этапе главной задачей является достижение такого уровня сформирован-ности профессиональных компетенций и профессионально значимых свойств личности, который позволит выпускнику самостоятельно в период первичной профессиональной адаптации освоить на удовлетворительном уровне объем профессиональной компетентности, то есть достигнуть опережающего уровня подготовки.

Следовательно, и теоретическое и практическое обучение должно осуществляться с использованием в качестве показателей опережающего усвоения теории и практики нормативов реальной будущей профессиональной деятельности. Выполнение этих требований обусловливает необходимость очередного погружения в теорию и является дополнительным мотивирующим фактором

Перманентный теоретико-практический образовательный процесс как фактор опережающего уровня профессиональной подготовки в период цифровой трансформации

Л.В. Львов

профессионального развития человека (третий виток спирали на рис. 1), которое проверяется практикой.

Таким образом, исследование перманентного теоретико-практического образовательного процесса как фактора опережающего уровня профессиональной под-готовки в период цифровой трансформации позволяет сделать ряд выводов.

Цифровая трансформация экономики изменяет роль человеческого капитала, превращая в основной производительный и социальный фактор развития общества в целом.

Перманентность теоретико-практического обучения открывает перспективы для улучшения качества подготовки путём установления обратной связи выпускника с рынком труда.

Преимущественный тип обучения – теоретико-ориентированный или практико-ориентированный – определяется характером будущей профессиональной деятельности, а также планируемым уровнем подготовки.

Опора на принцип «теория-практика-теория» позволяет представить модель перманентного теоретико-практического образовательного процесса, а результаты моделирования использовать в опережающей подготовке.

Результат достижения эффекта опережения в уровне подготовки может быть достигнут путем создания психолого-педагогического и методико-технологического обеспечения (на всех типах носителей), отражающего содержание обучения и логику его усвоения.

Список литературы Перманентный теоретико-практический образовательный процесс как фактор опережающего уровня профессиональной подготовки в период цифровой трансформации

- Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. -М.: ИНФРА-М, 2002. -328 с.

- Булин Д. «Греф: России требуется новая система управления» //BBC. Русская служба. -Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/business/2016/05/160522_gref_ skolkovo_lecture.

- Быков Д.Ю. Определение финансовой устойчивости организации на основе денежных потоков и оборачиваемости активов и пассивов//Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. -2011. -№ 2. С. 15-20.

- Голдратт Элияху М. Критическая цепь/пер. с англ. -М.: Центр, 2006. -272 с.

- Кислов А.Г. От опережающего к транспрофессиональному образованию//Образование и наука. -2018. -Т. 20. -№1. С. 54-74.