Перспективы и резервы расширения производства масличных культур в Российской Федерации

Автор: Лукомец В.М., Зеленцов С.В., Кривошлыков К.М.

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 4 (164), 2015 года.

Бесплатный доступ

Россия в целом северная страна, где значительная доля пахотных земель расположена в неблагоприятных климатических условиях. Тем не менее большинство возделываемых масличных культур в результате длительной адаптивной селекции достаточно адаптированы к особенностям российского климата. Основные посевные площади в России занимают подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён и сафлор. В 2013 г. общая площадь под этими культурами достигала 11 млн га, средняя урожайность - 1,23 т/га, валовой сбор маслосемян - 13,6 млн т. Стабильно высокий спрос на растительные масла на внутреннем и внешнем рынках обеспечивает устойчивый приток капитала в российскую маслопроизводящую индустрию. За последние 20 лет эти тенденции привели к росту производства масел в России в 4,4 раза. Рост потребления растительного масла населением за тот же пери од вырос в 2,1 раза, доля отечественного масла на внутреннем рынке увеличилась с 57,9 до 84,4 %. Дальнейший рост сырьевого сектора российской масложировой индустрии может обеспечиваться за счёт увеличения посевных площадей под масличными культурами при условии возврата в производство неиспользуемых пахотных земель, освоения новых территорий, включая северные, и оптимизации структуры севооборотов. В целом по России дополнительный прирост посевных площадей подсолнечника может составлять до 2,85 млн га, сои - до 3,67, рапса и сурепицы - до 4,20, масличного льна - до 2,35, горчицы - до 3,87, рыжика - до 4,36, сафлора - до 0,94 млн га. При этом потенциал размещения посевных площадей масличных культур может составлять 33,5 млн га, что превышает его текущее состояние на 2014 г. - 11,14 млн га, более чем в 3 раза.

Продовольственная безопасность, импортозамещение, улучшение биоклиматических условий, эффективность производства, масложировая индустрия, масличные культуры, подсолнечник, соя, рапс, горчица, масличный лён, рыжик, сафлор

Короткий адрес: https://sciup.org/142151280

IDR: 142151280 | УДК: 633.85:631.1(470)

Текст научной статьи Перспективы и резервы расширения производства масличных культур в Российской Федерации

Primary, Russia is the Nordic country, where a large proportion of arable lands is located under adverse climatic conditions. Nevertheless, the majority of cultivated oil crops are quite adapted to the peculiarities of the Russian climate as a result of prolonged adaptive breeding. The most sowing areas in Russia are under sunflower, soybean, rapeseed, mustard, safflower and flax. In 2013, the total area under these crops reached 11 million hectares. The average yield was 1.23 t/ha, gross yield of oil seeds – 13.6 million ton. Stable high demand for vegetable oils on the domestic and foreign markets provides steady input of capital into the Russian oil producing industry. Over the past 20 years, these trends have led to an increase in oil production in Russia by 4.4 times. Increased consumption of vegetable oils by population in the same period increased by 2.1 times, the share of domestic oil in the domestic market increased from 57.9 to 84.4%. A further increase in raw material sector of the Russian oil and fat industry can be achieved by increasing the acreage of oil crops, subject to returning to production of unused arable lands, the development of a new territory, including the northern one, and optimization of the structure of crop rotation. In general, the Russian additional increase acreage of sunflower may be up to 2.85 mln ha.; soybeans – up to 3.67 mln ha.; rapeseed and turnip rape – up to 4.20 mln ha.; oil flax – up to 2.35 mln ha.; mustard – up to 3.87 mln ha.; false flax – up to 4.36 mln ha.; safflower – up to 0.94 mln ha. The potential placement of sowing areas under the oil crops can be 33.5 ml ha, which exceeds the current one, in 2014 it is 11.14 mln ha, more than three times.

Сложившиеся в настоящее время в Российской Федерации объёмы производства масличных культур определяются целым рядом факторов, основными из которых являются доступные ресурсы природной среды и экономическая привлекательность производства масличных культур. В любой стране мира объёмы производства и ассортимент сельскохозяйственной продукции определяются, прежде всего, биопродуктивным потенциалом среды. Важнейшим фактором, определяющим этот потенциал, является климат.

Климатические ресурсы России.

По климатическим условиям Российская Федерация является самой холодной страной в мире. Средняя годовая температура приземного воздуха в среднем за последние сто лет наблюдения, в целом по стране, составляет минус 4,1 °С. Около 70 % территории России имеют статус районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей [42].

Суровые климатические условия Российской Федерации, особенно её азиатской части, определяют пониженную продуктивность сельскохозяйственного производства по сравнению с североамериканским и западноевропейским. Если в США не менее половины территории расположено в субтропическом и тропическом климатическом поясах, то в России к субтропикам средиземноморского типа относятся только узкие прибрежные полосы на Черноморском побережье Краснодарского края от Адлера до Анапы и на южном побережье Крыма от Алушты до мыса Айя. Причём в этих зонах сельское хозяйство представлено почти исключительно горным садоводством и виноградарством [1].

Основным фактором высокой урожайности сельскохозяйственных культур в Западной Европе также является тёплый влажный климат, который формируется тропическим морским течением Гольфстрим. Благодаря этому течению формирующиеся в Северной Атлантике тёплые циклоны перемещаются на восток и создают барьер для проникновения в Западную Европу масс очень холодного приполярного воздуха. Это, в свою очередь, приводит к их смещению в направлении территории России, особенно её восточных областей [42; 43].

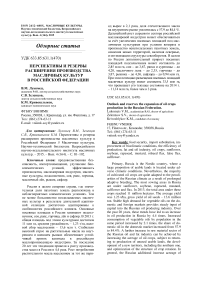

Поэтому главная причина принципиальных отличий восточно-российского климата от западноевропейского – в избыточном многовековом поступлении холодного воздуха на бóльшую часть территории Сибири и дальнего Востока, в результате чего на обширных площадях там сформировался мощный слой многолетней мерзлоты (рис. 1).

В целом же общая площадь многолетнемёрзлых грунтов занимает около 65 % от всей территории России, и на ней промышленное выращивание сельскохозяйственных культур крайне ограничено или полностью отсутствует [42].

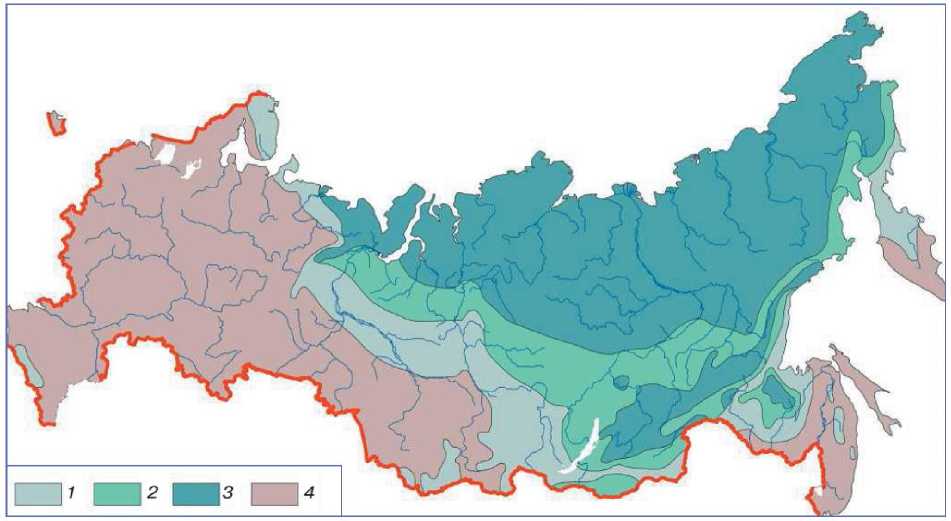

Именно поэтому сельское хозяйство России на две трети сосредоточено в более тёплой европейской части страны на широтах 45–55° и лишь частично – в южной части Сибири и на Дальнем Востоке, где среднегодовые температуры приземного воздуха превышают 0 °С (рис. 2) [2; 3].

Более того, по данным Госкомстата России, доля пахотных земель в Сибири и на Дальнем Востоке за период с 1998 г. по 2014 г. сократилась с 38824,5 до 35278,0 тыс. га, или с 31,9 до 29,0 %, от общероссийской площади пашни [49].

Для оценки влияния климата на состояние и продуктивность культурных растений используются климатические

Рисунок 1 – Распространение многолетней мерзлоты на территории России.

1 – зона с островным (менее 50 % площади) распределением многолетнемёрзлых грунтов;

2 – зона с прерывистым (50–90 %) распределением многолетнемёрзлых грунтов;

3 – зона со сплошным (более 90 %) распределением многолетнемёрзлых грунтов;

4 – зона сезонного промерзания (цит. по: [42])

Рисунок 2 – Границы пахотных земель в Российской Федерации с распаханностью не менее 10 % (цит. по: [2])

показатели – температуры, суммы осадков, характеризующие агроклиматическую составляющую климата. Наиболее значимыми являются суммы за календарный год среднесуточных значений температуры, продолжительность безморозного периода, суммы эффективных температур за период, в котором они выше 10 °С, гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) и некоторые другие [43].

Одной из главных температурных характеристик климата, определяющих пригодность сельскохозяйственных растений, включая масличные культуры, к выращиванию в той или иной климатической зоне, является количество дней в году с температурой выше 0 °С, или продолжительность безморозного периода, тесно связанного с длительностью вегетационного периода [11]. На юге европейской части России продолжительность безморозного периода достигает 300–350 дней. Здесь же (прежде всего в Краснодарском крае и Республике Адыгея) сосредоточено самое высокопродуктивное сельскохозяйственное производство, по эффективности сравнимое с ведущими мировыми державами. В то же время у северных границ пахотных земель продолжительность безморозного периода может ограничиваться 120–150 сутками с сохраняющейся вероятностью наступления летних заморозков [3].

Для более точной оценки температурной пригодности региона к возделыванию культурных растений также используется показатель суммы эффективных (>10 °С) температур, представляющий собой количество тепла, выраженное суммой средних суточных температур воздуха и почвы, превышающих биологический минимум температуры [30]. Суммы эффективных температур, достигающие 3000–3500 °С и более и обеспечивающие успешное возделывание теплолюбивых масличных культур с продолжительным вегетационным периодом, накапливаются только в отдельных климатических подзонах Южного, Северо-Кавказского и

Крымского федеральных округов. Диапазон сумм эффективных температур в Центральном и Приволжском федеральных округах меньше и варьирует примерно от 2800 °С в южной их части до 1700 °С – в северной. Ещё меньшие суммы эффективных температур, достаточные для возделывания только раннеспелых, скороспелых и холодоустойчивых культурных растений, накапливаются в южной части Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Не менее важным, чем температурные параметры, для успешного возделывания сельскохозяйственных культур, включая масличные, является наличие запасов влаги в почве, достаточных для обеспечения роста и развития растений в течение всего вегетационного периода.

Основным источником пополнения запасов влаги в почве являются атмосферные осадки. На всей территории России за год в среднем выпадает около 9653 км3 осадков, что эквивалентно 571 мм/год. Из этого количества на испарение затрачивается 5676 км3, или 336 мм воды [9]. В формировании годовых сумм атмосферных осадков прослеживаются характерные в целом для страны закономерности.

В направлении с запада на восток происходит последовательное уменьшение количества годовых сумм атмосферных осадков. Так, в западной части Центрального и Северо-Западного федеральных округов их количество может достигать 600–700 мм и более. Уже в Приволжском федеральном округе наблюдается последовательное уменьшение годовых сумм осадков. Эта же тенденция сохраняется в зонах пахотных земель Уральского и Сибирского федеральных округов, особенно граничащих с сухостепными зонами Казахстана. И только в южной части Дальневосточного федерального округа, за счёт муссонных дождей, среднегодовое количество осадков опять увеличивается, местами достигая уровня 850–1000 мм и более [53].

Во внутригодовом распределении осадков на большей части страны наблюдается преобладание осадков летнего периода. В годовом разрезе наибольшее количество осадков приходится на июнь, наименьшее - на вторую половину зимы. Преобладание осадков холодного периода характерно в основном для юго-западных районов страны - прежде всего Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также отдельных областей Приволжского федерального округа [8].

Интегральным прикладным биоклима-тическим показателем, учитывающим суммы выпавших осадков за период с температурами выше 10 °С и использующимся при сельскохозяйственной оценке климата для выделения зон различной влагообеспеченности, является гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова Г.Т. Этот коэффициент применяется для оценки степени влагообеспеченности и засушливости различных типов ландшафта в связи с их гидротермической пригодностью к возделыванию тех или иных культурных растений [21; 22; 43].

В зоне достаточного для подавляющего большинства культурных растений увлажнения, ГТК приближается к 1,0 ± 0,2. ГТК, равный 1, близок к северным границам степной зоны, а северная граница полупустынь совпадает с изолинией ГТК = 0,5. Значения ГТК 0,5–0,7, наиболее характерные для южных степных и сухостепных регионов европейский части России, указывают на существенный дефицит влагообеспеченности, что негативно сказывается на росте и формировании урожая семян яровых культурных растений с продолжительным вегетационным периодом, включая такие масличные культуры, как соя или яровой рапс.

Ресурсный потенциал масличных культур в России.

В целом, значительная доля пахотных земель в Российской Федерации расположена в климатических зонах с неблагоприятными для культурных растений значениями, как минимум, одного из основных климатических параметров: про- должительности безморозного периода, сумм эффективных температур, годовых сумм осадков, сезонного распределения их выпадения, гидротермического коэффициента, а также ещё целого ряда дополнительных показателей. Тем не менее практически на всей возделываемой территории России довольно успешно выращивается целый ряд масличных культур, среди которых основные площади занимают подсолнечник, соя, яровой и озимый рапс, горчица, рыжик. Общая площадь под масличными культурами в 2013 г. в России составила 10984 тыс. га, где при средней урожайности 1,23 т/га валовой сбор составил 13590 тыс. т [33].

Изучением возможности выращивания масличных растений в северных регионах в научных учреждениях России занимаются издавна [15; 28; 52]. Длительное время в целом ряде селекционных учреждений ведётся работа по созданию специализированных сортов масличных культур, пригодных для промышленного возделывания на северных границах пахотных земель. В частности, в научных центрах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ведётся активная интродукция и селекция для самых северных зон возделывания раннеспелых холодоустойчивых сортов и гибридов подсолнечника [31; 46; 47], сои [5; 6; 34; 35; 40; 55], рапса [41; 45; 59], масличного льна [25; 26; 27; 59], рыжика [39; 59].

Возможность расширения зоны возделывания масличных культур за счёт северных территорий облегчается благодаря продолжающимся процессам глобального потепления климата, которое в последние десятилетия стало очевидным фактом не только для Российской Федерации, но и других стран умеренного климатического пояса. Уже в конце XX века почти повсеместно, за исключением экваториальных областей, стали заметно увеличиваться температуры приземного воздуха, что привело к уменьшению количества морозных зим в бореальных областях Северного полуша- рия. Даже в районе Северного полюса температура подлёдной воды возросла почти на 2 °С, что привело к ускоренному сокращению полярной шапки. По данным сети Росгидромета, за последние 120 лет (1885–2005 гг.) потепление, в целом по России, составило 1,29 °С, или + 0,11 °С каждые 10 лет [42]. В последние десятилетия интенсивность потепления увеличилась, и за период 1976–2013 гг. достигла + 0,43 °С/10 лет. Это привело к линейному росту сумм активных температур (> 10 °С) из расчёта 90 °С/10 лет, а число дней с температурой более 10 °С увеличивается в среднем на 3,6 сут./10 лет [10].

Тенденции климатических изменений температуры, наблюдавшихся в предыдущие периоды, в основном сохраняются и в последние годы. Среднегодовые, весенние и осенние температуры растут на всей территории Российской Федерации. В 2014 г. весенняя температура воздуха в среднем по России превысила среднемноголетние (за период 1961–1990 гг.) значения на 3,12 °С, что составило исторический максимум за весь период инструментальных метеорологических наблюдений. Сохраняется тенденция более раннего прекращения зимы и устойчивого перехода температур воздуха от 0 °С к положительным значениям.

Одновременно с тенденцией роста температур на территории России наблюдается увеличение количества осадков. Тренд среднегодовых осадков за 1976– 2013 гг., в среднем по России, составляет 2,2 %/10 лет. Количество осадков в пределах земледельческой зоны постепенно возрастает (за исключением Приволжского федерального округа) за счёт весеннего сезона (5,9 %/10 лет) и осени (2,4 %/10 лет). При этом выпадение осадков в летний период имеет тенденцию к снижению во всех федеральных округах, кроме Сибирского и Дальневосточного [10; 12].

Благодаря продолжающемуся потеплению климата южные границы вечной мерзлоты в европейской и азиатской час- тях страны за последнюю четверть века сдвинулись на север и северо-восток на 50–70 км. При сохранении тенденции потепления климата к середине XXI века ожидается обширная тепловая деградация многолетнемёрзлых почв и отступление границ вечной мерзлоты к северу и северо-востоку на глубину до 600 км [43]. Это позволяет в долгосрочной перспективе, после рекультивации и осушения заболоченных почв, ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительно до 1 млн га.

В целом глобальные изменения климата и, прежде всего, повышение среднегодовых температур приземного воздуха для сельского хозяйства России оказались довольно благоприятными. Уже сейчас несколько потеплел климат в центральных и северных областях европейской части России, позволяя расширить в северном направлении ареал выращивания более теплолюбивых и продуктивных сельскохозяйственных культур, включая такие масличные растения, как подсолнечник и соя. В начале XXI века в азиатской части России продолжала сдвигаться к северу климатическая граница выживаемости холодоустойчивых масличных культур с коротким вегетационным периодом – горчицы сарептской, сурепицы полевой, рыжика посевного, масличного льна, формируя дополнительный резерв территорий, пригодных для их возделывания.

Таким образом, на территории Российской Федерации в настоящее время уже сформировался определённый набор масличных культур, биологически наиболее адаптированных к особенностям климатических условий в большинстве земледельческих регионов страны и, по данным Госкомстата России, обеспечивших в 2013 г. валовое производство маслосемян порядка 13,6 млн т.

Основной масличной культурой в Российской Федерации является подсолнечник, доля которого в структуре посевных площадей масличных культур в 2013 г. составила около 66 % [33]. Исходным ареалом распространения предковых ди- корастущих форм подсолнечника являлись сухие знойные прерии Северной Америки. Процесс окультуривания подсолнечника и его селекционного преобразования в высокопродуктивное масличное растение проходили в условиях континентального климата европейской части России. Поэтому экологически подсолнечник сформировался как светолюбивое, жаростойкое, факультативно короткодневное растение с глубоко проникающей (до 3 м и глубже) корневой системой, способное переносить недостаток влаги в почве и высокие летние температуры воздуха. В то же время его семена способны проклёвываться в почве уже при температуре 0– 2 °С. Нижний температурный предел прорастания семян и появления всходов подсолнечника составляет 2–5 °С. При этом он способен переносить без видимых повреждений длительное воздействие низких положительных температур. Наклюнувшиеся проростки выдерживают заморозки до минус 10 °С. Такие биологические особенности позволяют высевать подсолнечник в ранние сроки весной [13; 44; 58].

Общие биоклиматические требования сортов и гибридов подсолнечника разных групп спелости определяются суммой эффективных температур от 1500 до 2900 °С, что обеспечивает вегетационные периоды у сортов и гибридов разных групп спелости в диапазоне 75–138 дней [13; 28; 59]. В то же время в результате многолетней и эффективной отечественной селекции удалось создать очень ранние сорта и гибриды подсолнечника, для гарантированного вызревания которых достаточно не более 1500–1600 °С суммы эффективных температур, что обеспечивает возможность расширения северных границ возделывания этой культуры до 56° с. ш. [13; 28; 59]. С другой стороны, посевы подсолнечника на юге европейской части Российской Федерации могут доходить до самой границы неорошаемого земледелия в сухостепных зонах Астраханской области, Ставропольского края, Респуб- лики Калмыкия, южной части Саратовской, Оренбургской и Курганской областей, где ГТК равен 0,5 и меньше [13].

В целом биологические особенности подсолнечника и многолетняя эффективная селекция на повышение адаптивности к различным климатическим условиям в настоящее время позволяют его возделывать в большинстве регионов Российской Федерации с развитым сельскохозяйственным производством, за исключением северных границ пахотных земель с ГТК выше 1. В настоящее время площадь посевов подсолнечника в России достигает 6,1–7,6 млн га. При средней урожайности 14,6 ц/га, на площади 7 млн 241 тыс. га в 2013 г. валовые сборы маслосемян подсолнечника составили 10 млн 553,7 тыс. т [33; 59].

Вторая по значимости и распространённости в Российской Федерации масличная культура – соя. Ещё 10–15 лет назад её площади в России находились на уровне 400–800 тыс. га, а валовые сборы не превышали 400–800 тыс. т/год [50]. Однако в последние годы объёмы производства этой культуры практически удвоились. Общая площадь посева сои в 2013 г. составила 1463,7 тыс. га, что при средней урожайности 11,2 ц/га обеспечило валовой сбор маслосемян до 1636,3 тыс. т.

Соя, как и подсолнечник, отличается повышенными требованиями к теплу и является высокочувствительным к длине дня короткодневным растением. Поэтому продвижение посевов сои на север ведёт к заметному удлинению вегетационного периода и риску попадания невызревших растений под осенние холода и заморозки. Кроме этого, первичное окультуривание сои происходило в условиях муссонного влажного климата севера Китая, поэтому соя традиционно считается влаголюбивой культурой, заметно снижающей продуктивность в условиях недостаточного увлажнения [6; 45; 54].

Минимальная температура прорастания семян и получения всходов сои со- ставляет около 10 °С. Требуемые суммы эффективных температур для отечественных сортов сои с разным вегетационным периодом – от 1700 до 3200 °С. В период всходов соя хорошо переносит слабые заморозки до минус 2–3 °С [6; 15]. Однако целенаправленная селекция сои на повышенную холодоустойчивость и пониженную реакцию на изменение длины дня позволила создать холодоустойчивые сорта, способные прорастать уже при 6– 7 °С, на стадии всходов выдерживая заморозки до минус 5 °С. Также селекционным путём созданы отечественные сорта сои северного экотипа, способные вызревать в условиях продолжительного дня в границах от 52 до 58° с. ш., включая отдельные районы южной части зоны с островным и прерывистым распределением вечной мерзлоты [6; 17; 18; 32; 38]. С другой стороны, результативная селекция на повышение засухоустойчивости позволяет расширить ареал промышленного возделывания отечественных сортов сои в сухостепные зоны Южного и Приволжского федеральных округов с ГТК 0,5–0,7 [19; 32].

Заметный вклад в отечественное производство маслосемян вносят масличные капустные культуры, среди которых рапс, горчица сарептская, рыжик и сурепица выращиваются в промышленных масштабах во многих регионах России, включая земледельческие районы Западной и Восточной Сибири [7; 24; 41]. Уже длительное время в отдельных климатических зонах предпринимаются попытки промышленного возделывания на маслосемена других капустных культур: горчицы белой, горчицы чёрной, крамбе абиссинской (син.: катран абиссинский), редьки масличной [24; 28; 52].

Рапс, включая его яровую и озимую формы, является третьей по значимости в Российской Федерации масличной культурой после подсолнечника и сои. Общая площадь посева яровых и озимых сортов рапса в 2013 г. составила 1351,9 тыс. га.

При средней урожайности 10,3 ц/га это обеспечило валовые сборы до 1393,3 тыс. т.

Рапс относится к группе влаголюбивых растений длинного дня. Высокие температуры воздуха, дефицит влаги при ГТК менее 0,7 и высокие широты заметно ускоряют созревание.

Яровой рапс довольно холодоустойчив. Его семена прорастают при температуре 1–3 °С, всходы переносят заморозки до минус 3–5 °С, взрослые растения способны вегетировать даже при 2–3 °С, выдерживая осенние заморозки до минус 8 °С. Ещё в середине ХХ века были созданы ранние сорта этой культуры, способные вызревать в условиях Ленинградской и Вологодской областей [52]. Кроме этого, растения рапса слабо чувствительны к типу почв и способны расти на любых почвах, кроме тяжёлых глинистых, песчаных, кислых и заболоченных [7; 41; 59].

Озимый рапс также отличается холодоустойчивостью. Его семена начинают прорастать уже при температуре почвы 0,1 °С, однако для получения дружных всходов необходимы температуры 14–17 °С. В отличие от яровой формы озимый рапс для формирования соцветий должен пройти холодовую стадию. При хорошей осенней закалке растения озимого рапса переносят зимние температуры на уровне корневой шейки до минус 12–17 °С, при снежном покрове 2–6 см выдерживают морозы до минус 22–25 °С. Однако климатические условия северных окраин зоны пахотных земель Российской Федерации, в частности в регионах Западной и Восточной Сибири, в целом неблагоприятны для возделывания озимого рапса, который плохо переносит суровые сибирские зимы и ранневесенние заморозки. Озимый рапс хорошо растёт на чернозёмах, серых лесных, тёмно-серых и серых оподзоленных почвах. Плохо переносит засолённые, а также заболоченные кислые почвы [7; 41].

Горчица сарептская, также как и рапс, относится к холодоустойчивым длиннодневным растениям, поэтому при про- движении в высокие широты вегетационный период у этой культуры сокращается. Прорастание горчицы сарептской начинается при температуре 1–5 °С. Однако для дружных всходов необходимы температуры почвы 8–12 °С. Эта масличная культура сравнительно малотребовательна к типам и плодородию почв, способна произрастать на слегка солонцеватых почвах. Отличается непродолжительным вегетационным периодом и высокой засухоустойчивостью. Поэтому преимущественно возделывается в Нижнем Поволжье с ГТК 0,3–0,7. В то же время благодаря высокой холодоустойчивости этот вид горчицы может успешно вызревать и давать урожай семян в южной части СевероЗападного федерального округа (Ленинградская, Вологодская области) с ГТК 1,5 и более [28; 52; 60]. Общая площадь посева горчицы сарептской в 2013 г. составила 153,6 тыс. га, валовые сборы с этой площади составили 54,7 тыс. т.

Рыжик посевной также относится к длиннодневным растениям, но отличается ещё более коротким (65–86 дней) вегетационным периодом. Нетребователен к почвам, холодоустойчив и может возделываться на значительной территории России, вплоть до Заполярья. Является традиционной культурой для Сибири. Способен вызревать в высокогорных районах на высотах 2000 м и выше. Благодаря короткому вегетационному периоду и засухоустойчивости пригоден для возделывания в засушливых областях с ГТК 0,3–0,5 [28; 52; 59].

Длительное время распространение и промышленное возделывание рыжика сдерживалось пониженной, по сравнению с другими масличными культурами, урожайностью. Поэтому площади посевов этой культуры в стране не превышали 10– 12 тыс. га. Однако в результате продвижения культуры в регионы, где возделывание более требовательных к биоклима-тическим условиям выращивания культур было затруднено, а также за счёт выведения новых сортов с повышенной урожай- ностью семян в последние годы объёмы производства рыжика существенно возросли. В 2013 г. площади посева рыжика в России достигли 181,6 тыс. га, что при средней урожайности 7,0 ц/га обеспечило валовой сбор маслосемян 127,6 тыс. т.

Имеют перспективы расширения объёмов промышленного выращивания на маслосемена и такие, пока ещё малораспространённые в Российской Федерации масличные культуры, как сурепица, горчица белая, горчица чёрная, редька масличная, крамбе абиссинская. Все эти культуры отличаются неприхотливостью к условиям произрастания, холодоустойчивы, способны произрастать почти на любых почвах, кроме кислых и заболоченных. Их семена, традиционно для большинства капустных, способны прорастать уже при температурах 1–3 °С, всходы переносят продолжительные похолодания, заморозки до минус 3–5 °С и нахождение под снегом. Взрослые растения переносят заморозки до минус 8 °С и ниже. Все эти культуры также относятся к длиннодневным растениям. Имеют короткий период вегетации, ещё более укорачивающийся с продвижением на север. Могут возделываться везде, даже в условиях прохладного короткого лета в таёжной зоне Сибири и в Заполярье. Более того, при возделывании на высоких широтах в семенах этих культур увеличивается содержание масла. Высокая выносливость к суровым климатическим условиям обеспечивает возможность расширения посевов этих культур в высокогорные альпийские зоны [23; 24; 29; 52].

Большие перспективы в качестве масличной культуры в Российской Федерации имеет масличный лён. Общая площадь его посева в 2013 г. составила 477,7 тыс. га, что при средней урожайности 6,7 ц/га обеспечило валовые сборы 319,8 тыс. т.

Особенностью льна является очень широкая экологическая адаптация к различным климатическим факторам, что возводит эту культуру в разряд культур-космополитов. Ареал возделывания льна охватывает различные климатические зо- ны – от юга Индии, Эфиопии и Кении до Северного полярного круга в европейской части России [14; 51]. Способность масличного льна произрастать в различных эколого-климатических зонах определяется его высокой холодоустойчивостью и относительно коротким (80–90 дней) вегетационным периодом. Сумма эффективных температур для масличного льна составляет не более 1600–1800 °С. Семена наклёвываются уже при температуре почвы 1–3 °С, всходы появляются при температуре 5–6 °С. Растения льна на начальных стадиях развития выносят заморозки до минус 5–7 °С. При этом масличный лён отличается повышенной термо- и засухоустойчивостью, что определяет его успешное возделывание в условиях повышенных температур и недостаточного увлажнения даже в сухостепных регионах юга России с суммами годовых осадков не более 300–350 мм. Однако по потенциалу продуктивности масличный лён обычно уступает подсолнечнику и другим масличным культурам. Поэтому его возделывание экономически оправдано, прежде всего, на северных окраинах зоны пахотных земель и в засушливых зонах юга России с ГТК 0,3–0,7 [14; 20; 26; 37; 59].

Большой интерес для засушливых регионов Российской Федерации представляет сафлор красильный. Эта культура относится к растениям короткого дня и с продвижением на север заметно удлиняет свой вегетационный период. Благодаря своей чрезвычайно высокой засухоустойчивости сафлор издавна возделывается в странах Центральной Азии и Северной Африки и может успешно заменить подсолнечник в сухостепных и полупустынных климатических зонах России. При этом сафлор хорошо переносит заморозки, что повышает его привлекательность как масличной культуры для южных засушливых зон Уральского и Сибирского федеральных округов с ГТК 0,3–0,5 [16; 36]. В 2013 г. площадь посевов сафлора в России составила 88,5 тыс. га, из них 79 % от всей площади высевались в сухостепной климатической зоне Саратовской и Волгоградской областей.

Перспективы и резервы производства масличных культур в России.

Следует отметить, что роль масличных культур не ограничивается их высокой пищевой ценностью в рационе питания человека и сбалансированной по белку кормовой базой отрасли животноводства. В условиях рыночной экономики для сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее важным является экономическая составляющая процесса производства, определяющая уровень его благосостояния, с одной стороны, и возможность осуществления дальнейшей деятельности – с другой.

Тенденции сырьевых рынков продукции растениеводства последних лет гарантируют доходность в отрасли по многим культурам, основными формирующими доход культурами являются зерновые и масличные, а также сахарная свёкла (табл. 1). При этом чистый доход на 1 га и уровень рентабельности при возделывании масличных культур характеризуются большей устойчивостью на фоне, значительно уступающем по доходности зерну, и отрицательных тенденций в показателях по сахарной свёкле.

Таблица 1

Экономическая эффективность производства отдельных видов продукции отрасли растениеводства в РФ (цит. по: [4])

|

Показатель |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Зерновые и зернобобовые культуры |

||||

|

Себестоимость 1 ц, р. |

399 |

414 |

517 |

475 |

|

Цена реализации 1 ц, р. |

439 |

503 |

654 |

672 |

|

Чистый доход на 1 га, р. |

732 |

1994 |

2498 |

4297 |

|

Уровень рентабельности, % |

10,0 |

21,5 |

26,4 |

41,3 |

|

Масличные культуры |

||||

|

Себестоимость 1 ц, р. |

822 |

678 |

816 |

765 |

|

Цена реализации 1 ц, р. |

1521 |

1012 |

1377 |

1298 |

|

Чистый доход на 1 га, р. |

6920 |

4442 |

6849 |

7616 |

|

Уровень рентабельности, % |

85,0 |

49,3 |

68,8 |

69,6 |

|

Сахарная свёкла |

||||

|

Себестоимость 1 ц, р. |

160 |

108 |

127 |

139 |

|

Цена реализации 1 ц, р. |

204 |

142 |

145 |

153 |

|

Чистый доход на 1 га, р. |

10604 |

13328 |

7117 |

6260 |

|

Уровень рентабельности, % |

27,5 |

31,5 |

13,7 |

10,4 |

В свою очередь, в структуре масличного клина наибольшую прибыль неизмен- но показывают подсолнечник и соя, в последние годы прибавили в доходности рапс и масличный лён. Высокая стоимость товарных семян позволяет компенсировать понесённые издержки и формировать значительные финансовые результаты. При этом в зависимости от природно-климатических условий регионов размещения происходит своего рода естественная оптимизация производственных затрат, ориентированная, в первую очередь, на достижение максимально сбалансированного уровня продуктивности масличных культур и затратной части на её формирование. То есть уровень урожайности в стоимостной оценке должен превышать величину затрат на его достижение, в противном же случае производство считается не рентабельным.

Даже в рамках одного федерального округа в разных природно-климатических условиях уровень затрат и полученный чистый доход в расчёте на 1 га имеют достаточные различия. Так, в наиболее благоприятном для аграрного производства Краснодарском крае при вложениях в производство подсолнечника порядка 18– 19 тыс. на 1 га и урожайности 25 ц/га доходность культуры составляет 20 тыс. р./га, при этом в Ростовской области с более низкой продуктивностью маслосемян (13-15 ц/га) при затратах 12 тыс. р./га уровень чистого дохода составляет около 10 тыс. р./га.

Однако анализ сложившихся цен на рынке сырья, а также фактической урожайности за ряд лет показал, что эффективное производство возможно даже в регионах с низкой продуктивностью масличных культур при величине производственных затрат порядка 6,5–7,0 тыс. рублей на 1 га. Данный уровень финансовых вложений соответствует стоимости минимального набора необходимых агротехнических операций в рамках типовых технологических заданий. Так, при цене на товарные семена льна масличного на уровне 11 тыс. р. за 1 т и урожайности в среднем по РФ 8 ц/га величина прямых производственных затрат на 1 га в 6,5 тыс. р. обеспечивает необходимый для расширенного воспроизводства показатель рентабельности в 30 % и более 2 тыс. р. чистого дохода с 1 га, а аналогичная урожайность подсолнечника в Сибирском федеральном округе обеспечивает 2,5 тыс. р. доходности с единицы площади при затратах в 7,2 тыс. р.

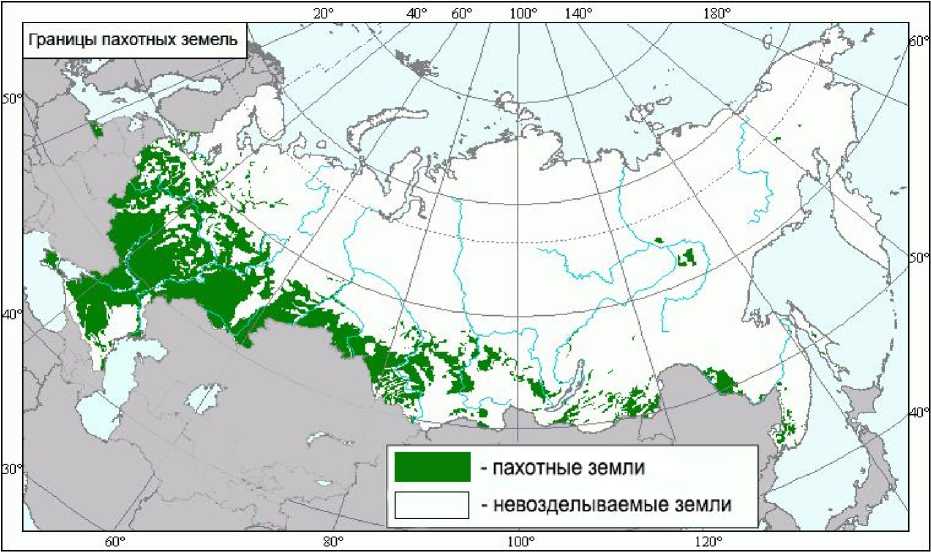

Следует отметить, что высокая экономическая составляющая сырьевого сектора, в свою очередь, формируется под влиянием соответствующих тенденций в перерабатывающем подкомплексе АПК. Результатом стабильно высокого спроса на масложировую продукцию и сопряжённые с этим положительные ценовые тенденции внутреннего и внешнего рынков растительных масел становится устойчивый приток капитала в строительство новых и реконструкцию имеющихся мощностей маслоэкстракционных заводов на всей территории Российской Федерации (рис. 3). Немаловажным фактором стимулирующего характера является поддержка подобных инвестиционных проектов в рамках государственных целевых программ развития сельского хозяйства в целом, и конкретно масложировой отрасли, в части субсидирования процентных ставок по полученным кредитам.

В свою очередь, растущий спрос на сырьё за счёт опережающего прироста мощностей маслоперерабатывающих заводов над валовыми сборами рождает поиск вариантов увеличения производства масличных культур. Сельскохозяйственные товаропроизводители быстро реагируют на дефицит сырья, дифференцируя структуру масличного клина, вследствие чего в стране происходит значительное расширение посевных площадей сои, рапса, масличного льна и рыжика. В результате за последние 10 лет валовые сборы этих культур увеличились в 3, 5, 12 и 19 раз соответственно, при этом доля подсолнечника в структуре производимых на предприятиях РФ растительных масел оставляет за собой приоритетные позиции (около 85 %).

Рисунок 3 – Динамика средних цен реализации подсолнечника в зависимости от баланса производства сырья и мощностей масложировой отрасли РФ

В целом с середины 90-х годов прошлого столетия производство масел в стране увеличилось в 4,4 раза (табл. 2).

Таблица 2

Динамика изменения ресурсов растительных масел в Российской Федерации за период 1996–2013 гг.

|

Показатели |

Годы |

||||

|

1996– 2000 гг. в среднем |

2006– 2010 гг. в среднем |

2011 г |

2012 г. |

2013 г |

|

|

Произведено растительных масел на предприятиях РФ, тыс. т |

907 |

2863 |

3079 |

4192 |

3940 |

|

Импорт растительных масел, тыс. т |

659 |

934 |

871 |

775 |

907 |

|

Ресурс растительных масел: всего, тыс. т |

1566 |

3796 |

3950,4 |

4967 |

4847 |

|

Доля отечественной продукции в ресурсах, % |

57,9 |

75,4 |

78,0 |

84,4 |

81,3 |

|

Экспорт растительных масел, тыс. т |

69 |

819 |

765 |

1659 |

1732 |

|

Внутреннее потребление масел, тыс. т |

1497 |

2977 |

3185 |

3308 |

3115 |

|

Ресурс растительных масел на душу населения, кг/чел. в год |

10,3 |

20,5 |

22,0 |

22,8 |

21,5 |

|

В т.ч. растительных масел отечественного производства, кг/чел. в год |

5,8 |

14,1 |

16,0 |

17,5 |

15,2 |

Следует отметить, что одной из положительных сторон формирования баланса ресурсов масложировой индустрии последних лет является работа по сдерживанию активности импортных «влива- ний» в страну низкокачественных тропических масел (порядка 700–900 тыс. т) и наращивание экспорта отечественного сырого масла с 69 тыс. т в среднем за 1996–2000 гг. до 1732 тыс. т в 2013 г., из которых более чем две трети приходится на масло подсолнечное, 17 % – на рапсовое, и 10 % – на соевое масло.

Рост потребления растительного масла населением за тот же период вырос в 2,1 раза, причём доля отечественного продукта увеличилась с 57,9 до 84,4 %, что практически соответствует целевому индикатору в 87,7 %, заложенному в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., разработанной в рамках доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [48; 56]. В расчёте на душу населения в 2012 г. производилось 22,8 кг растительных масел при медицинском необходимом минимуме потребления 13,5 кг. Однако существующий уровень ещё далёк от среднеевропейских показателей, составляющих порядка 30–35 кг в год.

Отметим, что наращивание поставок масел на внешние рынки также обусловлено высокими показателями эффективности экспортных операций. Так, в период август 2014 г. – февраль 2015 г. мировые оптовые цены на растительные масла варьировали: по подсолнечному маслу от 960 до 1068 долларов США за метрическую тонну ($/т), по соевому маслу – от 698 до 746 $/т, по рапсовому маслу – от 747 до 749 $/т. Десятилетние (февраль 2005 г. – февраль 2015 г.) пики цен на подсолнечное масло (без учёта мирового кризиса 2008 г.) достигали 1700 $/т, соевого – 1280 $/т, рапсового масла –

1450 $/т. При этом мировые оптовые цены на пальмовое масло за этот период варьировали в пределах 624–678 $/т [61]. Экспорт российского растительного масла в 2013 г. составил 1846 тыс. т, в т.ч. подсолнечного масла – 1358 тыс. т. За девять месяцев 2014 г., по данным таможенной статистики, реализовано за пределы РФ около 1,3 млн т подсолнечного масла на сумму 1,13 млрд долларов США [57].

Таким образом, экономическая составляющая в условиях высокой стоимости растительных масел на мировом рынке, с одной стороны, и потенциал увеличения их производства, с другой, имеет все шансы превратить сырьевой сектор масложировой индустрии в высокоприбыльную для Российской Федерации экспортную статью дохода, стимулирующую дальнейший рост внутреннего производства масличных культур.

Что касается потенциала роста производства отечественного масличного сырья, то он может быть достигнут несколькими способами. Так, в части реализации интенсивного фактора развития производства – максимального использования биологического потенциала сортов и гибридов – наиболее активно в настоящее время ведутся программы повышения урожайности масличных культур, прежде всего, в климатических зонах их традиционного возделывания. Практически во всех регионах с развитым земледелием издавна существуют селекционные учреждения, которые ведут многолетнюю эффективную селекцию подсолнечника, сои, рапса и других масличных культур на увеличение урожайности.

В силу длительного (7–10 лет) процесса выведения нового сорта или гибрида, имеющего некий потенциал селекционного прироста урожайности, и сохранения сложившейся в Российской Федерации посевной площади масличных культур, явно не возможно существенное повыше- ние валовых сборов маслосемян в среднесрочной перспективе. Поэтому дополнительными факторами увеличения объёмов их производства могут быть как продвижение масличных культур в новые климатические зоны, в первую очередь в северные регионы, где эти культуры в промышленных объёмах ранее не выращивались, так и увеличение их площадей в традиционных зонах возделывания.

В свою очередь, экстенсивный путь, который не всегда воспринимается как мера положительного характера развития производства, имеет место при расширении посевных площадей за счёт изменения (оптимизации) существующей структуры посевов, использования ранее выведенных из севооборотов площадей и залежных земель, а также расширения в северном и северо-восточном направлениях ареалов возделывания основных масличных культур.

Так, в структуре земельного фонда Российской Федерации, в 2013 г. составлявшего 1709,8 млн га, доля земель сельскохозяйственного назначения, включая пашню, сады, виноградники, луга, пастбища и залежные земли, составляет 386,5 млн га, или 22,6 %. Из них непосредственно площадь пашни, по данным за 2014 г., составляла более 122 млн га, или 7,1 % от общего земельного фонда. Ежегодно, особенно в последнее десятилетие, из продуктивного оборота под застройки, дороги и прочие нужды изымается около 0,7–0,8 % всех категорий земель земельного фонда [10]. Однако резерв пашни, неиспользуемой для посева сельскохозяйственных культур, в Российской Федерации составляет около 45 млн га (табл. 3). В среднем по стране пашня используется на 63 %. Удельный вес её участия в производстве колеблется от 43 % в СевероЗападном до 77 % в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

Таблица 3

Использование пахотных земель в производстве сельскохозяйственных культур по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Площадь пашни, тыс. га |

Вся посевная площадь, 2014 г. |

Доля посевной площади в пашне, % |

Резерв неиспользуемой пашни, тыс. га |

|

Центральный |

23746 |

14785 |

62 |

8961 |

|

Северо Западный |

2855 |

1235 |

43 |

1621 |

|

Южный |

16925 |

11421 |

67 |

5504 |

|

СевероКавказский |

5454 |

4194 |

77 |

1260 |

|

Приволжский |

37510 |

23459 |

63 |

14051 |

|

Уральский |

8801 |

5364 |

61 |

3438 |

|

Сибирский |

24344 |

15006 |

62 |

9338 |

|

Дальневосточный |

2164 |

1656 |

77 |

508 |

|

Крымский |

1196 |

731 |

61 |

465 |

|

Итого по РФ |

122995 |

77851 |

63 |

45144 |

Таким образом, при условии постановки стратегической задачи по увеличению валового производства масличного сырья для внутреннего потребления и целей внешнеэкономической политики государства существуют реальные возможности её реализации на практике. Проведённый анализ потенциала территорий с учётом природно-климатических особенностей и биологических требований сортов и гибридов масличных культур позволяет судить о значительных резервах и перспективах сырьевой отрасли.

Подсолнечник. Принимая во внимание высокую экономическую эффективность, которая привела к излишне массовому распространению подсолнечника в большинстве традиционных для сельскохозяйственного производства регионах страны, а также особенности размещения его в севообороте, говорить о достижении в последние годы оптимальных размеров посевных площадей культуры в РФ ещё преждевременно (табл. 4).

Следует отметить, что, несмотря на существующие сегодня проблемы с высокой концентрацией подсолнечника в площади сева сельскохозяйственных культур отдельных районов Приволжского и Южного федеральных округов, при условии возврата в производство пахотных земель резерв увеличения посевных площадей подсолнечника составляет 617 и 338 тыс. га по округам соответственно.

Таблица 4

Резервы увеличения посевных площадей подсолнечника по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Центральный |

1345,8 |

5,7 |

710,8 |

3,0 |

2056,6 |

8,7 |

|

Южный |

1653,9 |

9,8 |

337,7 |

2,0 |

1991,7 |

11,8 |

|

Северо-Кавказский |

305,2 |

5,6 |

240,2 |

4,4 |

545,4 |

10,0 |

|

Приволжский |

2841,2 |

7,6 |

617,1 |

1,6 |

3458,2 |

9,2 |

|

Уральский |

85,6 |

1,0 |

204,5 |

2,3 |

290,1 |

3,3 |

|

Сибирский |

590,2 |

2,4 |

654,4 |

2,7 |

1244,5 |

5,1 |

|

Дальневосточный |

0,0 |

0,0 |

21,6 |

1,0 |

21,6 |

1,0 |

|

Крымский |

82,5 |

6,9 |

61,0 |

5,1 |

143,5 |

12,0 |

|

Итого по РФ |

6904,3 |

5,6 |

2847,3 |

2,3 |

9751,6 |

7,9 |

Основными перспективными территориями для увеличения производства здесь являются Ростовская и Оренбургская области, Республики Башкортостан и Татарстан. В Центральном федеральном округе к таким субъектам можно отнести Рязанскую, Орловскую, Брянскую и Курскую области, в Сибирском федеральном округе – Алтайский край, Новосибирскую и Омскую области. В целом по России резерв размещения превышает фактические посевные площади под подсолнечником в 2014 г. на 2,8 млн га, за счёт чего прирост площади культуры в пашне составил 2,3 %.

Соя. Высокий спрос на сою, как источник высококачественного растительного белка для пищевой промышленности и кормопроизводства в животноводческой отрасли, способствовал ежегодному приросту посевных площадей до уровня 1985 тыс. га в 2014 г. Более половины посевов приходится на благоприятную для реализации биологического потенциала культуры южную часть Дальневосточного федерального округа, обладающего при этом и существенными резервами роста производства маслосемян сои на 150 тыс. га (Приморский край плюс 50 тыс. га и Амурская область плюс 100 тыс. га к уже имеющимся площадям сева культуры) (табл. 5).

Таблица 5

Резервы увеличения посевных площадей сои по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Центральный |

527,6 |

2,2 |

908,0 |

3,8 |

1435,6 |

6,0 |

|

Южный |

189,6 |

1,1 |

769,5 |

4,5 |

959,1 |

5,7 |

|

СевероКавказский |

39,2 |

0,7 |

241,9 |

4,4 |

281,1 |

5,2 |

|

Приволжский |

82,8 |

0,2 |

1042,0 |

2,8 |

1124,8 |

3,0 |

|

Уральский |

21,3 |

0,2 |

139,8 |

1,6 |

161,2 |

1,8 |

|

Сибирский |

27,8 |

0,1 |

367,0 |

1,5 |

394,8 |

1,6 |

|

Дальневосточный |

1084,0 |

50,1 |

151,0 |

7,0 |

1235,0 |

57,1 |

|

Крымский |

13,0 |

1,1 |

46,8 |

3,9 |

59,8 |

5,0 |

|

Итого по РФ |

1985,3 |

1,6 |

3666,1 |

3,0 |

5651,4 |

4,6 |

Существует также потенциал трёхкратного увеличения площадей сои в Центральном федеральном округе до 1,4 млн га (в основном за счёт Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей), а также доведения практически до 1 млн га производства культуры в Южном федеральном округе (Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области – суммарное увеличение на 770 тыс. га). В свою очередь, при анализе возможности увеличения площадей оценивались био-климатические условия и регионов, где до настоящего времени возделывание сои практически не осуществляется. Так, наибольший рост посевов (до 1,04 млн га) допустим в Приволжском федеральном округе за счет Республики Татарстан, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, где потенциально возможно размещать производство сои на площадях, превышающих 100 тыс. га в пределах каждого региона.

Помимо высоких биохимических характеристик производимой на её основе пищевой продукции, а также белковой составляющей кормовой базы животноводства, велика роль сои и в севообороте как одного из лучших предшественников, без дополнительных затрат обеспечивающего прибавки урожайности последующих культур.

В целом, общий резерв увеличение посевов сои по Российской Федерации составляет 3,67 млн га, что соответствует 3,0 % в площади пашни с учётом вовлечения в сельскохозяйственное производство неиспользуемых пахотных земель, а также расширения ареала возделывания этой культуры на 50–150 км в северном и северо-восточном направлении.

Рапс (озимый и яровой), сурепица. Далеко не реализован и потенциал размещения рапса на территории Российской Федерации (табл. 6). Он также относится к масличным культурам с большим потенциалом роста производства в РФ.

Таблица 6

Резервы увеличения посевных площадей рапса (озимого и ярового) и сурепицы по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Центральный |

295,8 |

1,2 |

1435,7 |

6,0 |

1731,5 |

7,3 |

|

Северо Западный |

34,5 |

1,2 |

90,2 |

3,2 |

124,7 |

4,4 |

|

Южный |

70,7 |

0,4 |

372,4 |

2,2 |

443,1 |

2,6 |

|

СевероКавказский |

148,5 |

2,7 |

240,8 |

4,4 |

389,3 |

7,1 |

|

Приволжский |

221,9 |

0,6 |

917,2 |

2,4 |

1139,0 |

3,0 |

|

Уральский |

110,8 |

1,3 |

288,5 |

3,3 |

399,2 |

4,5 |

|

Сибирский |

310,7 |

1,3 |

855,9 |

3,5 |

1166,6 |

4,8 |

|

Итого по РФ |

1192,8 |

1,0 |

4200,6 |

3,4 |

5393,4 |

4,4 |

Семена рапса и сурепицы, как и сои, богаты белками, поэтому после извлечения масла жмыхи и шроты становятся высококачественным компонентом в приго- товлении комбикормов для сельскохозяйственных животных. Рапс и сурепица также являются хорошими предшественниками в севообороте. Поэтому увеличение площадей под этими культурами во многих регионах России, где основной (а зачастую и единственной) формирующей доход культурой является пшеница, будет способствовать росту урожайности зерна.

Текущее совокупное производство озимого и ярового рапса и сурепицы в настоящее время оценивается в 1,2 млн га посевных площадей, что не соответствует имеющемуся на территории Российской Федерации биоклиматическому потенциалу размещения. При этом резерв роста площадей, в целом по России, составляет не менее 4,2 млн га. Увеличение, в основном за счёт посевов рапса, может произойти в Центральном, Приволжском федеральных округах, практически равномерно по всем субъектам этих регионов. Что касается районов с более экстремальными климатическими условиями для возделывания сельскохозяйственных культур, то резервом роста производства масличных в Сибирском и Уральском округах в большей степени является сурепица.

Масличный лён (лён-кудряш). Масличный лён в России производится не в таких больших объёмах, как подсолнечник, соя или рапс. Но для этой культуры характерно наиболее стремительное увеличение посевных площадей за последние годы. Его посевы выросли с 145,9 тыс. га в 2009 г. до 615,9 тыс. га в 2012 г. Некоторое сокращение посевов масличного льна в 2014 г. было обусловлено нарушениями севооборотов и избыточным количеством осадков в начале вегетации, повлёкшим за собой эпифитотийное распространение болезней и снижение продуктивности этой культуры. На примере льна хорошо просматривается необходимость адаптивной селекции масличных культур для возделывания в определённых природно-климатических зонах, а также разработки зональных технологий возделывания культур, которые стремительно распространяются на новые территории.

В неблагоприятных климатических условиях производства других масличных культур, прежде всего подсолнечника, сои и рапса, особенно в сухостепных зонах России с ГТК менее 0,5, именно масличный лён может стать резервной культурой для восполнения дефицита сырья для масложировой отрасли – культурой, стабилизирующей производство масел не только на юге Российской Федерации, где он в наибольшей степени распространён в настоящее время, но и других регионах страны.

В перспективе целесообразно расширять посевы масличного льна в Приволжском федеральном округе – с 74 тыс. га в 2014 г. до 1,04 млн га (табл. 7) – за счёт значительного увеличения производства культуры в Саратовской области, потенциал которой составляет порядка 300 тыс. га, а также Оренбургской (180 тыс. га) и Самарской (150 тыс. га) областей.

Таблица 7

Резервы увеличения посевных площадей масличного льна по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Центральный |

38,0 |

0,2 |

345,6 |

1,5 |

383,6 |

1,6 |

|

Южный |

230,0 |

1,4 |

394,1 |

2,3 |

624,1 |

3,7 |

|

СевероКавказский |

49,5 |

0,9 |

175,2 |

3,2 |

224,8 |

4,1 |

|

Приволжский |

74,0 |

0,2 |

1035,8 |

2,8 |

1109,8 |

3,0 |

|

Уральский |

3,0 |

0,0 |

85,0 |

1,0 |

88,0 |

1,0 |

|

Сибирский |

90,1 |

0,4 |

220,4 |

0,9 |

310,5 |

1,3 |

|

Крымский |

0,0 |

0,0 |

95,6 |

8,0 |

95,6 |

8,0 |

|

Итого по РФ |

484,7 |

0,4 |

2351,7 |

1,9 |

2836,4 |

2,3 |

Природно-климатические условия Центрального и Сибирского федеральных округов также позволяют расширить посевные площади масличного льна – до 384 тыс. га (Брянская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области в среднем по 50 тыс. га) и 310 тыс. га (Алтайский край – до 130 тыс. га и Омская область – 80 тыс. га) по регио- нам соответственно. В Южном федеральном округе потенциалом роста площадей (в совокупности порядка 600 тыс. га) обладают Волгоградская и Ростовская области.

Горчица. Высокая устойчивость горчицы к изменениям погодных условий обусловила возможность практически повсеместного её распространения на территории РФ. В связи с этим резерв увеличения производства культуры ограничивается только потенциалом востребованности её маслосемян на внешнем и внутреннем рынке. Теоретически, общий прирост площадей по стране может составлять 3,87 млн га (табл. 8). Наиболее благоприятными федеральными округами являются Южный (+1435 тыс. га за счёт вовлечения в производство Волгоградской и Ростовской областей), а также Приволжский (+1,18 млн га, из которых больше полумиллиона гектаров потенциально можно разместить в Саратовской области).

Таблица 8

Резервы увеличения посевных площадей горчицы по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Центральный |

59,4 |

0,3 |

224,3 |

0,9 |

283,7 |

1,2 |

|

Южный |

57,9 |

0,3 |

1435,3 |

8,5 |

1493,2 |

8,8 |

|

Северо Кавказский |

3,6 |

0,1 |

228,2 |

4,2 |

231,8 |

4,2 |

|

Приволжский |

61,3 |

0,2 |

1182,2 |

3,2 |

1243,5 |

3,3 |

|

Сибирский |

2,1 |

0,0 |

684,2 |

2,8 |

686,3 |

2,8 |

|

Крымский |

0,0 |

0,0 |

119,6 |

10,0 |

119,6 |

10,0 |

|

Итого по РФ |

184,4 |

0,1 |

3873,6 |

3,1 |

4058,0 |

3,3 |

Рыжик. В последние годы происходит устойчивое расширение посевных площадей рыжика. Эта культура хорошо зарекомендовала себя в Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях Приволжского федерального округа (табл. 9).

Таблица 9

Резервы увеличения посевных площадей рыжика по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Центральный |

21,3 |

0,1 |

738,6 |

3,1 |

759,9 |

3,2 |

|

Северо Западный |

0,0 |

0,0 |

142,8 |

5,0 |

142,8 |

5,0 |

|

Южный |

59,3 |

0,4 |

330,0 |

1,9 |

389,3 |

2,3 |

|

СевероКавказский |

3,0 |

0,1 |

86,8 |

1,6 |

89,8 |

1,6 |

|

Приволжский |

178,9 |

0,5 |

2150,1 |

5,7 |

2329,0 |

6,2 |

|

Уральский |

0,0 |

0,0 |

264,0 |

3,0 |

264,0 |

3,0 |

|

Сибирский |

5,1 |

0,0 |

621,5 |

2,6 |

626,5 |

2,6 |

|

Крымский |

0,0 |

0,0 |

23,9 |

2,0 |

23,9 |

2,0 |

|

Итого по РФ |

267,5 |

0,2 |

4357,8 |

3,5 |

4625,3 |

3,8 |

Однако достаточным биоклиматиче-ским потенциалом и большими резервами обладают и другие субъекты данного региона, в суммарном производстве способные расширить посевы этой культуры до 2,3 млн га. В Уральском и Сибирском федеральных округах, являющихся зонами рискованного земледелия для других масличных культур, также целесообразным будет увеличение посевных площадей рыжика до 264 тыс. га и 626 тыс. га соответственно.

Сафлор. До недавнего времени культура была забытой и практически не востребованной на территории Российской Федерации. Сегодня посевы сафлора составляют почти 90 тыс. га, при этом резервы увеличения производства в целом по стране оцениваются порядка 1 млн га. Ключевыми регионами могут стать Приволжский (Пензенская, Саратовская, Самарская области) и Южный (Волгоградская область) федеральные округа (табл. 10).

В целом, оценивая общий потенциал экстенсивного пути увеличения валового производства масличного сырья в Российской Федерации, прирост посевных площадей масличного клина может в два раза превышать его текущее состояние (табл. 11).

Таблица 10

Резервы увеличения посевных площадей сафлора по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Фактически в 2014 г. |

Возможный прирост посевных площадей |

Общий потенциал размещения |

|||

|

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

тыс. га |

% в площади пашни |

|

|

Южный |

26,6 |

0,2 |

313,7 |

1,9 |

340,2 |

2,0 |

|

СевероКавказский |

0,4 |

0,0 |

49,6 |

0,9 |

50,0 |

0,9 |

|

Приволжский |

60,4 |

0,2 |

522,2 |

1,4 |

582,6 |

1,6 |

|

Уральский |

0,9 |

0,0 |

26,7 |

0,3 |

27,6 |

0,3 |

|

Крымский |

0,0 |

0,0 |

23,9 |

2,0 |

23,9 |

2,0 |

|

Итого по РФ |

88,5 |

0,1 |

935,8 |

0,8 |

1024,3 |

0,8 |

Таблица 11

Потенциал увеличения масличного клина с учётом вовлечения в производство неиспользуемых пахотных земель по федеральным округам Российской Федерации

|

Федеральный округ |

Посевные площади масличных культур в 2014 г., тыс. га |

Резерв увеличения посевов масличных культур к фактическому производству в 2014 г., тыс. га |

Потенциал размещения масличных культур с учётом природноклиматических условий регионов |

|

|

тыс. га |

% в площади пашни |

|||

|

Центральный |

2296 |

4363 |

6651 |

28 |

|

Северо Западный |

36 |

233 |

267 |

9 |

|

Южный |

2295 |

3953 |

6241 |

37 |

|

СевероКавказский |

547 |

1263 |

1812 |

33 |

|

Приволжский |

3534 |

7466 |

10987 |

29 |

|

Уральский |

223 |

1008 |

1230 |

14 |

|

Сибирский |

1029 |

3403 |

4429 |

18 |

|

Дальневосточный |

1084 |

373 |

1457 |

67 |

|

Крымский |

96 |

371 |

466 |

39 |

|

Итого по РФ |

11140 |

22433 |

33540 |

27 |

Так, с порядка 33,5 млн га при средней урожайности масличных культур (с учётом удельного веса каждой в общей структуре посевов) на уровне 0,8–1,0 т/га можно получать более 30 млн т сырья для загрузки интенсивно растущих внутренних мощностей масложировой индустрии, а также усиления роли влияния Российской Федерации на международном агропромышленном рынке.

Таким образом, сырьевой сектор масложировой индустрии России обладает большим потенциалом роста. Его составной частью должно стать вовлечение в оборот миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения как временно не используемых (выведенных по различным причинам из оборота), так и новых, формирующихся за счёт изменения климатических условий северных территорий. Это большой резерв для увеличения производства яровых капустных культур и масличного льна. Отечественные селекционно-семеноводческие программы уже направлены на создание сортов и гибридов масличных культур для новых территорий их распространения. Активнее решаются проблемы формирования оптимальной структуры посевов культур масличной группы в регионах с различными природно-климатическими условиями, с одной стороны, и удовлетворения потребностей масложировой индустрии в рамках производства различных типов масел из семян с заданными биологическими и технологическими параметрами – с другой.

Список литературы Перспективы и резервы расширения производства масличных культур в Российской Федерации

- Агроклиматические ресурсы Краснодарского края./Под ред. З.М. Русеева и Ш.Ш. Народецкой. -Л.: Гидрометеоиздат, 1975. -276 с.

- Агроэкология. Границы пахотных земель. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран. -. -2003. -URL: http://www.agroatlas.ru/ru/content/vegetation_maps/Arable/(дата обращения: 12.03.2015).

- Агроэкология. Климат. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран. -. -2003. -URL: http://www.agro-atlas.ru/ru/content/Qimatic_maps/(дата обращения: 12.03.2015).

- Алтухов А.И., Голуб П.П. Статистические материалы развития агропромышленного производства России. -М.: Россельхозакадемия, 2014. -35 с.

- Асанов А.М., Омельянюк Л.В. Аспекты селекционно-генетического улучшения сои для условий юга Западной Сибири. -АПК: достижения науки и техники. -2008. -№ 12. -С. 17-20.

- Ващенко А.П., Мудрик Н.В., Фисенко П.П., Дега Л.А., Чайка Н.В., Капустин Ю.С. Соя на Дальнем Востоке. -Владивосток: Дальнаука, 2010. -С. 34-65.

- Гольцов А.А., Ковальчук А.М., Абрамов В.Ф., Милащенко Н.З. Рапс, сурепица/Под общ. ред. А.А. Гольцова. -М.: Колос, 1982. -С. 23-26; 109-110.

- Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2007 году». -М.: НИА-Природа, 2008. -С. 15-19.

- Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2012 году». -М.: НИА-Природа, 2013. -С. 9-12.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году». -М.: НИА-Природа, 2014. -463 с.

- Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том. 1: Потребность сельскохозяйственных культур в агрометеорологических условиях и опасные для сельскохозяйственного производства погодные условия/Под ред. Г.Н. Чичасова и А.Д. Клещенко -Обнинск, 2011. -С. 512-539.

- Доклад «Об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2014 год». Общее резюме. -. -Росгидромет, 2015. -9 с. -URL: http://www.meteorf.ru/upload/iblock/77a/Doklad-RF-ob-osobennostjah-klimata-2014-rezjume.pdf (Дата обращения 18.03.2015).

- Дьяков А.Б. Экология подсолнечника/В сб.: Подсолнечник/Под. общ. ред. В.С. Пустовойта. -М.: Колос, 1975. -С. 29-37.

- Дьяков А.Б. Физиология и экология льна. -Краснодар, 2006. -С. 162-174.

- Енкен В.Б. Соя. -М.: Гос. изд. с.-х. лит-ры, 1959. -С. 238-283.

- Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. -Л.: Колос, 1971. -С. 383-384.

- Зеленцов С.В., Бубнова Л.А. Отбор заморозкоустойчивых генотипов сои на ранних этапах онтогенеза. -Современные тенденции в сельском хозяйстве//Сб. трудов I-й Междунар. интернет-конф. -Казань: ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) Федеральный университет, 15-17 октября 2012 г. -С. 39-43.

- Зеленцов С.В., Мошненко Е.В. Перспективы использования сверхранних посевов сои в условиях Краснодарского края//Масличные культуры. Науч-тех. бюл. ВНИИМК. -2010. -Вып. 1 (142-143). -С. 87-94.

- Зеленцов С.В., Мошненко Е.В. Перспективные направления адаптивной селекции сои для засушливых условий юга России. -Научно-практические аспекты технологий возделывания и переработки масличных культур//Мат.-лы Междунар. науч.-практ. конф., Рязань, 15-16 февраля 2013 г. -С. 150-152.

- Зеленцов С.В., Рябенко Л.Г., Мошненко Е.В., Зеленцов В.С., Овчарова Л.Р., Галкина Г.Г., Скляров С.В., Олейник В.И. Получение двух поколений льна масличного в течение одного полевого сезона как резерв для ускорения селекционного процесса (Сообщение 1)//Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2014. -Вып. 1 (157-158). -С. 73-80.

- Зоидзе Е.К., Хомякова Т.В. Моделирование формирования влагообеспеченности территории Европейской России в современных условиях и основы оценки агроклиматической безопасности//Метеорология и гидрология. -2006. -№ 2. -С. 98-105.

- Золотокорылин А.Н., Титкова Т.Б., Черенкова Е.А., Виноградова В.В. Сравнительные исследования засух 2010 и 2012 гг. на Европейской территории России по метеорологическим и MODIS данным//Сравнительные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -2013. -Т. 10. -№ 1. -С. 246-253.

- Зотеева Н.М. Перспективная масличная культура крамбе. -Науч.-тех. бюл. ВИР. -1992. -Вып. 224. -С. 44-46.

- Казанцев В.П. Рапс, сурепица и редька масличная в Сибири. -Новосибирск, 2001. -С. 6.

- Колотов А.П. Особенности возделывания льна масличного в Свердловской области//Нива Урала. -2013. -№ 1-2. -С. 6-8.

- Колотов А.П., Синякова О.В. Лён масличный -перспективная культура для Свердловской области//Агропромышленная политика России. -2014. -№ 3. -С. 36-38.

- Колотов А.П., Синякова О.В. Продуктивность новых селекционных линий льна масличного на Среднем Урале//Наука, инновации и образование в современном АПК: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., в 3 т., 11-14 февраля 2014 г. -Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. -Т. 1. -С. 117-121.

- Культурная флора СССР. Том VII. Масличные/Под ред. Е.В. Вульф. -М.-Л.: Гос. изд. колх. и совх. лит-ры, 1941. -496 с.

- Кучеров Е.В. Крамбе абиссинская -новая нетрадиционная культура комплексного использования//Сб. мат-лов «Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений». -Пенза, 1998. -Т. 2. -С. 43-45.

- Лосев А.П. Практикум по агрометеорологическому обеспечению растениеводства. -СПб.: Гидрометиздат, 1994. -117-118.

- Лошкомойников В.И. Исходный материал для селекции гибридов подсолнечника в Западно-Сибирском регионе: дис.. канд. с.-х. наук. -Тюмень, Тюменская гос. аграрная академия, 2013. -117 с.

- Лукомец В.М., Бочкарёв Н.И., Зеленцов С.В., Мошненко Е.В. Создание сортов сои с расширенной адаптацией к изменяющемуся климату Западного Предкавказья//Труды КубГ АУ. -2012. -Т. 1. -№ 35. -С. 248-254.

- Лукомец В.М., Кривошлыков К.М. Состояние и перспективы формирования устойчивого сырьевого сектора масложировой индустрии России//Масложировая промышленность. -2015. -№ 1. -С. 11-16.

- Малыш Л.К. Проблемы и перспективы селекции сои для умеренно-холодного климата//Сб.: Селекция и технология производства сои. -Благовещенск, 1997. -С. 8-13.

- Манакова Т.А. Селекционная ценность исходного материала сои для условий центральной лесостепи Кемеровской области: дис.. канд. с.-х. наук. -Омск: Омский ГАУ. -2006. -140 с.

- Минкевич И.А. Сафлор. -Краснодар: Краевое кн. изд-во, 1939. -С. 10-12.

- Минкевич И.А. Лён масличный. -М.: Сельхозгиз, 1957. -С. 47.

- Митанова Н.Б., Пешкова А.А., Поморцев A.В., Дорофеев В.Н. Оптимизация нормы высева семян сои для выращивания в лесостепи Иркутской области//Масличные культуры. Науч-тех. бюл. ВНИИМК. -2014. -Вып. 1 (158-159). -С. 69-73.

- Ноженко Т.В. Создание исходного материала для селекции ярового рыжика в условиях южной лесостепи Западной Сибири: дис.. канд. с.-х. наук. -Омск: Омский ГАУ, 2005. -125 с.

- Омельянюк Л.В., Бендина Я.Б., Асанов А.М. Селекционная оценка сортообразцов сои мировой коллекции ВИР в условиях Сибирского Прииртышья//Доклады РАСХН. -2009. -№ 5. -С. 11-14.

- Осипова Г.М., Потапов Д.А. Рапс (Особенности биологии, селекция в условиях Сибири и экологические аспекты использования). -Новосибирск, 2009. -С. 18-22.

- Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Том I. Изменения климата/Под общ. ред. А.И. Бедрицкого, В.Г. Блинова, Д.А. Гершинковой . -М.: Росгидромет, 2008. -227 с.

- Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Том II. Последствия изменений климата/Под общ. ред. А.И. Бедрицкого, В.Г. Блинова, Д.А. Гершинковой . -М.: Росгидромет, 2008. -288 с.

- Панченко А.Я., Терентьева И.Н. Устойчивость подсолнечника к неблагоприятным условиям произрастания//В сб.: Подсолнечник/Под. общ. ред. В.С. Пустовойта. -М.: Колос, 1975. -С. 119-128.

- Познахарева О.А. Селекция ярового рапса в условиях лесостепи Причулымья: дис.. канд. с.-х. наук. -Новосибирск, СибНИИ кормов, 2006. -140 с.

- Пузиков А.Н. Создание высокопродуктивного раннеспелого исходного материала для селекции подсолнечника в условиях Западной Сибири: дис.. канд. с.-х. наук. -Краснодар: Кубанский ГАУ, 1999. -134 с.

- Пузиков А.Н., Суворова Ю.Н. Перспективы селекции подсолнечника на Сибирской опытной станции ВНИИМК//Земледелие. -2001. -№ 6. -С. 11-12.

- Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г./Информационно-правовой портал Гарант. РУ. -. -2011. -URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70067828/#ixzz3ULxm1C9m (Дата обращения -14.03.2015).

- Регионы России: статистический сборник в 2 томах. -М.: Госкомстат России, 1999. -Т. 1. -С. 290-291.

- Савченко И.В., Медведев А.М., Лукомец B.М., Зотиков В.И., Карпачев В.В., Косолапов В.М. Пути увеличения производства белка в России//Вестник РАСХН. -2009. -№ 1. -С. 11-13.

- Сизов И.А. Закономерности развития и роста льна под влиянием внешних факторов//Тр. по прикл. бот. ген. и селекции. -1963. -Вып. 3. -С. 5-20.

- Синская Е.Н. Селекция масличных крестоцветных. -Краснодар, ВНИИМК, 1948. -С. 7-14.

- Среднегодовые осадки в России. -Федеральный портал PROTOWN.RU. -. -2008. -URL:http://protown.ru/informa-tion/hide/2850.html (Дата обращения: 03.04.2015).

- Степанова В.М. Биоклиматология сои. -Л.: Гидрометиздат, 1972. -С. 42-82.

- Тильба В.А. Соя в Дальневосточных агроландшафтах России при длительном возделывании культуры//В сб.: Аграрные проблемы соесеющих территорий Азиатско-Тихоокеанского региона. -Благовещенск, 2011. -С. 12-24.

- Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 «Об утверждении доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». -. -2011. -URL: http://graph. document.kremiin.ru/page.aspx?1049708 (Дата обращения: 14.03.2015).

- Федеральная таможенная служба. Таможенная статистика внешней торговли. -. -2015. -URL: http://stat.customs. ru/apex/f?p=201:1:673093669165033::NO (дата обращения -25.03.2015).

- Фенелонова Т.М., Щербакова Л.М. Прорастание семян подсолнечника//В сб.: Подсолнечник/Под общ. ред. В.С. Пустовойта. -М.: Колос, 1975. -С. 50-58.

- Шмаков П.Ф., Лошкомойников И.А., Пузиков А.Н., Кузнецова Г.Н., Поляков Р.С., Суворова Ю.Н., Минжасов А.К., Чаунина Е.А. Масличные культуры: биологические особенности, технология производства, сорта, состав, питательность и использование при кормлении крупного рогатого скота. -Омск, 2013. -С. 11-24.

- Шурупов В.Г., Картамышева Е.В. Горчица сарептская. -Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1997. -С. 8.

- World commodity prices of sunflower, soybean, rapeseed and flax oil. -Index Mundi. Commodities. -. -2015. -URL: http://www.indexmundi.com/commodities/(дата обращения: 23.03.2015).