Платформенный подход в исследовании внеучебной деятельности современного студенчества

Автор: Зарубин В.Г., Окладникова Е.А., Немирова Н.В., Цыплакова О.Г., Виноградова Е.Д.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Педагогический опыт

Статья в выпуске: 2 (75), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается роль внеучебной деятельности студентов в логике педагогического и социологического подходов. С теоретической точки зрения платформенный подход указывает на то, что турбулентность определяет внутренне противоречивый характер вовлеченности студентов во внеучебную деятельность. В практическом плане платформенный подход в социологическом его осмыслении открывает возможность поиска инновационных вариантов функционирования университетского сообщества в условиях социальной неопределенности. Цифровые платформы формируют гибридный статус современного студенчества, как социальной группы. Кроме того, в педагогическом плане этот подход помогает организовывать и поддерживать исследовательскую активность студентов. На основе платформенного подхода выявить особенности внеучебной деятельности студентов как гибридной социальной группы, сложившейся в условиях новой нормальности под влиянием турбулентных процессов. В процессе сбора эмпирического материала применялись методики тестирования, качественного и количественного анализа, а также теоретические методы, разработанные в рамках экономической теории платформ. Как один из педагогических методов организации и поддержки исследовательской активности студентов платформенный подход объединяет ресурсы, инструменты и данные для эффективного управления научными проектами студентов. Выявлены социальные и психологические особенности учебной и внеучебной деятельности студентов, которые оказывали значительною влияние на вовлеченность в научную работу студентов и её эффективность. Платформенный подход трансформирует внеучебную научную работу студентов, делая её структурированной, доступной и измеряемой. Построена типология типов студенческих культуры по степени вовлеченности приверженцев этих культур к научной работе, которая включает: студентов-будущих профессионалов, студентов-имитаторов, студентов-играющих и студентов-развлекающихся. Обнаружено, что студенчество приобретает новые, гибридные свойства: зыбкость социального статуса и неопределенность ролевого набора. Полученные результаты позволили установить, что современный ВУЗ – это организация-гибрид, современное студенчество – это социальная группа-гибрид. Внеучебная деятельность студентов в ситуации технологических изменений открывает новые виды самоорганизации. Профессиональное самоопределение студентов, осуществленное в рамках платформенного подхода, предполагает долгосрочный характер вовлечения студентов в научную работу. Совмещение учебы с работой, которые не связанны с будущей профессией студентов, не должно трактоваться как нарушение, а должно восприниматься как вынужденная мера. В основу стратегии ВУЗа должен быть положен принцип: то, что прежде воспринималось как отклонение, сегодня становится нормой и воспринимается как новая нормальность.

Гибрид, методология платформ, статус, стратегии управления, студенты, турбулентность

Короткий адрес: https://sciup.org/140310699

IDR: 140310699 | УДК: 316; 378 | DOI: 10.53115/19975996_2025_02_132_139

Текст научной статьи Платформенный подход в исследовании внеучебной деятельности современного студенчества

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

-

© Зарубин Валерий Григорьевич – доктор социологических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет, Санкт-Петербург; e-mail: vg_zarubin@mail.ru

-

© Окладникова Елена Алексеевна – доктор исторических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет, Санкт-Петербург; e-mail: okladnikova-ea@yandex.ru

-

© Немирова Наталья Викторовна – кандидат социологических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет; e-mail: nnemirova@yandex.ru

-

© Цыплакова Ольга Геннадьевна – кандидат социологических наук, доцент Российский государственный педагогический университет, Санкт-Петербург; e-mail: tsyp.og@gmail.com

-

© Виноградова Екатерина Денисовна – студентка, Российский государственный педагогический университет, Санкт-Петербург; e-mail: vilenskaya.katerina@yandex.ru

Нынешнее время мы понимаем как проявляется в нестабильности и неопреде-время турбулентности. Турбулентность ленности. Первоначально явление неопре- деленности рассматривалось как «текучая современность», пришедшая на смену эпохи постмодерна [1]. Перед социологом открывается возможность обнаружения новой реальности в ситуации, когда неизведанные социальные формы обретают контуры новой нормальности. Что из себя представляет методология цифровых платформ?

Методы и материалы

В рамках реализации работы по гранту (2023 - 2024) было проведено социологическое исследование, в котором приняло участие 747 студентов РГПУ им. А.И. Герцена. В ходе исследования был применен метод электронного опроса Google.Forms, обработка данных осуществлялась при помощи программы SPSS’22. Результаты исследования проблемного поля внеучеб-ной деятельности выявили ряд дихотомий, присущих гибридному статусу современного студенчества.

Методика сбора эмпирического материала включала тест САН-1 (самочувствие, активность, настроение) и тест САН-2. Тест САН-1 с составлением корректурных таблиц проводился в утренние часы перед учебными занятиями, а тест САН-2 с составлением таблиц Шульте проводился сразу после учебных занятий. САН это один из разновидности психологических тестов, разработанный сотрудниками МГМУ им. Сеченова. Он нацелен на психологическую оценку человека, в нашем случае мы получаем оценку психоэмоциональной реакции студента на учебную нагрузку [11]. Таблица Шульте нацелена на выявление уровня концентрации и работоспособности, в нашем случае она также используется для оценки влияния учебного процесса на состояние студента. Это позволило определить уровень психологической концентрации респондентов до и после учебных занятий на протяжении учебной недели. Учебная неделя длилась шесть дней. Занятия проходили с 9:40 до 15:00. Респонденты, кроме обучения, занимались внеучебной деятельностью, включая научную работу.

Обратимся к анализу дискуссии о природе цифровых платформ. По мнению Н. Срничека, цифровая платформа становится моделью цифровой гегемонии: города должны стать «умными», бизнес — прорывным, рабочие — гибкими, а правительства — бережливыми и «интеллектуальными» [10]. К. Крауч констатировал, что действие «цифровых платформ» на рынке труда приводит к снижению входных барьеров с одновременной де- стандартизацией занятости. [8; 9]. По мнению американского экономиста Ш. Зу-бофф, автора концепции «надзорного капитализма», при переходе от индустриаль- ного капитализма к постиндустриальному, которому свойственна «экономика знаний», происходит резкое сокращение промышленного производства и сельского хозяйства и соединение труда работников со средствами производства [6].

В условиях возникновения цифрового платформенного капитализма происходит освобождение от физических ресурсов. Главным интеллектуальным ресурсом становится человеческий капитал. Свиде- тельством тому становятся следы, которые оставляют пользователи цифровых платформ. Сотрудники учреждений, включая образовательные, теряют статус наёмных работников, превращаясь в ресурс цифровых платформ [7]. С социологической и экономической точек зрения цифровая платформа может рассматриваться как гибридная форма нового социального института, возникшего в сфере экономики на волне научно-технологического прогресса. Цифровые платформы – это подвижные социальные системы, которые умеют настраиваться и перенастраиваться либо в силу меняющихся условий жизни, либо под воздействием реформ и управленческих решений.

Под гибридизацией социального статуса студенчества мы понимаем внедрение цифровых платформ в систему отечественного высшего образования, результатом которого стало укоренение в новой реальности. В ситуации турбулентности социально-классовая структура теряет прежнюю жесткость: ролевые наборы, присущие той или иной социальной группе, лишаются определенности, а статусные границы между группами - четкого контура. На смену классам и группам, которые обладают характерными типичными родовыми признаками, сначала приходят «социальные слои», а затем – неустойчивые, часто «воображаемые» сообщества с размытыми социальными свойствами. В нашем понимании студенчество – это молодежь, которая сегодня пребывает в процессе затяжной социализации. Образовательный, профессиональный и духовно-ценностный капитал, которым овладевает студент как будущий молодой специалист в процессе высшего образования, оказывается малопригодным в условиях новой реальности. Это вынуждает студента к постоянному поиску приемлемых вариантов трудоустройства.

Общество

Изменения, вызванные технологическими инновациями, включая функционирование цифровых платформ, углублением материального расслоения, появлением новых профессий и падением престижа существующих профессий, способствует возникновению такого качества социального статуса как его «зыбкость».

Новая университетская реальность формирует потребность в диагностике проблем, сложившихся в преподавательской и студенческой среде, а также потребность поиске управленческих решений, преобразующих рутинную практику работы. В рамках исследования, направленного на разработку стратегии профессионального самоопределения студентов педагогического ВУЗа, решаются следующие задачи: 1) построение модели социального статуса студенчества в условиях социальных изменений, вызванных процессами экономической, политической и социальной турбулентности; 2) определение дихотомий (проблемных зон).

Результаты

Структура социальной платформы . В нашем представлении цифровые платформы могут быть рассмотрены как социальные конструкты, формирующие социокультурный статус современного студенчества. С социологической точки зрения они могут быть представлены в виде следующей модели (табл. 1).

Таблица 1

Социологическая модель цифровой платформы, лежащей в основе «бизнес-модели» современного российского университета

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

|

РАЦИОНАЛЬНОЕ НАЧАЛО цифровых платформ |

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ НАЧАЛО цифровых платформ |

|

Рационализм в поведении студентов – ориентация на профессию (идеальный тип студент – будущий профессионал ) |

Игра в поведении студентов – доминирование игровых методов в обучении (идеальный тип студент-играющий ) |

|

Бюрократизация/фор-мализация/контроль социальной жизни студентов/«железная клетка» рационализма (идеальный тип студент-имитатор ) |

Жизнь в университетской среде как развлечение (идеальный тип студент-развлека-ющийся ) |

Социальная структура цифровой платформы российского университета состоит из двух элементов – рационального и иррационального. Рациональный элемент включает, во-первых, ориентацию на про- фессиональную подготовку, и, во-вторых, имитацию, вызванную к жизни бюрократическим давлением. Иррациональный элемент предполагает, что университетская жизнь, во-первых, превращается в игру, и, во-вторых, воспринимается как удовольствие. Если следовать логике М. Вебера, то суть первого элемента состоит в рациональности. Осознание себя как будущего профессионала предполагает следование таким установкам как получение качественного образования, интерес к научной работе, следование дисциплинарным практикам, самоорганизация. Студенты, которые основывают свою университетскую жизнь на принципах рациональности формируют статус «студента – будущего профессионала».

Суть второго элемента модели, с одной стороны, связана с увеличивающимся объемом знания, а с другой – с усиливающимся давлением форм административного контроля. Бюрократизация, следуя меткому выражению М. Вебера, превращает тонкий плащ защиты в «железный панцирь» [2]. Когда студент действует рационально, это означает, что он думает о последствиях своих поступков и анализирует будущее, ощущая себя под защитой правил и инструкций. «Железный панцирь» бюрократической рациональности вынуждает студентов прибегать к ухищрениям и уловкам, т.е. к манипулятивным технологиям. В результате возникает статус - « студент-имитатор ».

Перейдем к анализу иррационального элемента модели. В учебном процессе нашли широкое применение игровые методы обучения . Яркие кадры презентаций развлекают студентов, а дискуссии превращают занятия в состязания. Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое связано с игровым толкованием цифровых платформ. Это их игровые возможности . Следуя логике Й. Хейзинги [3; 14], игра – это свободное действие, поскольку она лишена принуждения, и ей предаются представители любых социальных групп в свободное время на особых досуговых аренах. Вместе с тем, игра подразумевает строгий внутренний порядок, что означает наличие неких правил, санкционированных конкретными игровыми сообществами. В результате в университетской среде формируется « студент играющий », для которого университетская жизнь превращается в игру, не ограниченную тяготением учебной и повседневной жизни.

Завершающий элемент цифровой платформы – развлечение. Трудность определения социальной природы развлечения объясняется тем, что данный феномен пронизывает все вокруг: услуги, образование, конфликты. Развлечение нельзя свести ни к досугу, ни к игре. По мнению философа Бён-Чхоль Ханна, «развлечение становится новой парадигмой, новой формулой мира и бытия. Чтобы быть, чтобы принадлежать миру, надо быть развлекательным» [13]. В результате возникает типаж – «студент-развлекающийся, который воспринимает студенческую жизнь, не отягощенную учебной и внеучебной деятельностью, как удовольствие. Рождение новых статусов формирует гибридное социальное пространство и сложно составную идентичность студентов. Социальными показателями гибридного состояния выступают следующие характеристики. Во-первых, место, где может реализовываться многоаспектность студенческих идентичностей. К таковым относятся не только учебная и внеучебная, например, научная деятельность студентов, но также деятельность студентов за стенами ВУЗа. Во-вторых, это показатель бюджетирования времени, которое предполагает смешение учебного и внеучебного времени студентов. Аналитический метод построения данной типологии позволяет выявить проблемное поле исследования внеучеб-ной деятельности студентов. Сами студенты, как социальной группа, становятся носителями «плавающего» социокультурного статуса. Гибридности свойственны зыбкость и неопределенность.

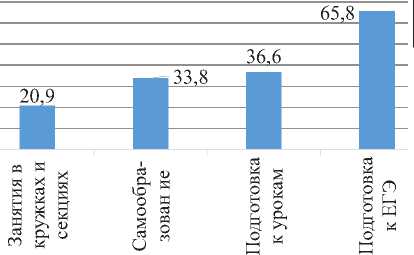

Дихотомии, присущие гибридному статусу студенчества . В ходе исследования нами были выявлены такие различия, присущие этому статусу студентов, как: противоборство рациональным/бюрократическим и исследовательским началами при подготовке к поступлению в ВУЗ (А) ( рис . 1); противоборство между осознанным и случайным вариантами выбора ВУЗа (Б) ( рис. 2). Распределение ответов на закрытый вопрос по позиции «уделяю основное время» «Какому виду деятельности Вы уделяли время в старших классах?» - представлено на рис. 1.

Основное время в старших классах будущие студенты уделяли подготовке к ЕГЭ (65,8% опрошенных), второе и третье место занимает подготовка к урокам (36,6%) и самообразование (33,8%), наконец, на четвертом месте (20,9%) по затратам времени занимают занятия в кружках и секциях. Единый государственный экзамен, будучи стандартизированной, формализованной формой контроля знаний, является проявлением бюрократизации образовательного процесса.

Рис. 1. Вид деятельности, которому студенты уделяли основное время в старших классах

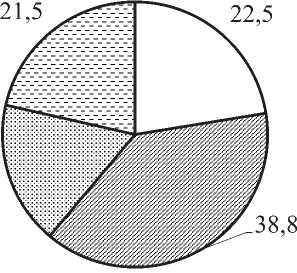

На вопрос анкеты: «Когда Вы приняли решение поступать в Герценовский университет?» – ответы студентов распределились следующим образом (рис. 2).

Это мой выбор на протяжении длительного времени

В течение последнего года перед поступлением

После получения баллов по ЕГЭ

Решение пришло в последний момент накануне последних сроков подачи документов

Рис. 2. Варианты принятия решения поступить в РГПУ имени А.И. Герцена (данные в процентах)

Как видно из рис. 2, первый вариант -долгосрочный выбор, который сформировался на протяжении длительного времени (22,5% опрошенных), второй - среднесрочный вариант, который сформировался в последний год обучения (38,8%), третий вариант - краткосрочный выбор, возникший после получения баллов по ЕГЭ (17,5%), и четвертый вариант - случайный выбор, когда решение пришло в последний момент (21,5% опрошенных). Сравнительный анализ эмпирических данных показы-

Общество

вает, что доля студентов, которые осознанно (долгосрочный и среднесрочный выбор) приняли решение поступать в конкретный ВУЗ, составляет 61,3% опрошенных, а доля студентов, чей выбор носит случайный характер (краткосрочный и неосознанный выбор) 38,7%. Соответственно, у студентов РГПУ им. А.И. Герцена преобладал рациональный выбор места обучения, предполагающий дальнейшее укоренение себя в профессии и интерес к научной работе. Можно предположить, что именно среди этих школьников (61,3% опрошенных) формируется ядро « будущих профессионалов » .

В) Противоречие между интенсификацией учебного процесса и внеучебной деятельностью, с одной стороны, и уровнем работоспособности студентов – с другой.

В состав кейса «Работоспособность студентов и влияние учебного процесса на внеучебную деятельность» включены материалы о 14 студентах Института экономики и управления РГПУ имени А.И. Герцена. В ходе исследования респонденты заполняли тесты утром и вечером на протяжении недели [4].

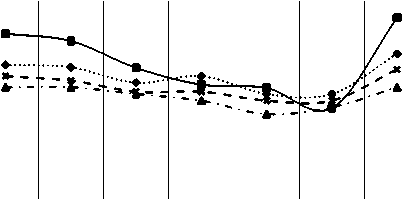

Результаты наблюдений свидетельствуют, что уровень работоспособности студентов в течение рабочей недели носит нестабильный характер (рис. 3).

Таблица 2

Данные в баллах об уровне работоспособности студентов

|

Метод |

£ Л И и < и К ч |

° к И ® |

св ч 0) си и |

Ри Ф № И Ф У |

S R К |

Св И 0 ю ю и |

м |

|

САН 1 |

6,0 |

5,9 |

5,2 |

5,5 |

4,7 |

4,7 |

6,5 |

|

Кр. Таблицы |

7,4 |

7,1 |

5,9 |

5,1 |

5,0 |

4,1 |

8,1 |

|

Шульте |

5,0 |

5,0 |

4,7 |

4,4 |

3,8 |

4,1 |

5,0 |

|

САН2 |

5,5 |

5,3 |

4,8 |

4,8 |

4,4 |

4,4 |

5,8 |

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

САН 1 Кр. Таблицы Шульте САН2

Рис. 3. Уровень работоспособности студентов на протяжении учебной недели (данные в баллах)

Положительные показатели, характеризующие работоспособность и эмо- циональное состояние студентов, обнаруживаются только в воскресенье и в понедельник. На протяжении первой части учебной недели (от вторника до четверга) уровень работоспособности респондентов постепенно снижается, а к концу учебной недели (пятница, суббота) показатели достигают минимума. Следует предположить, что у респондентов происходит истощение, как моральное, так и физическое, а также ухудшается психоэмоциональное состояние и падает концентрация. Исследование показало, что большая учебная нагрузка отрицательно влияет на студентов: у кого-то ведет к снижению работоспособности, а у кого-то к ухудшению здоровья и психологическим стрессам. Этот вывод в применении к «платформенному подходу», в основу которого мы положили экономические, социально-психологические и социологические методики изучения функционирования цифровых платформ, предполагает отказ от привычного планирования учебной нагрузки. Изучение уровня работоспособности позволяет поставить вопрос о том, почему должна сохраняться привычная учебная неделя, которая предполагает равномерное распределение учебных часов от понедельника до субботы.

А как быть в таком случае с экзаменационными сессиями? Привычная схема: учебный процесс → экзаменационная сессия, – входит в противоречие с интересами производства. В результате это отрицательно влияет на успеваемость студентов. В таком случае целесообразно не только введение гибкого графика экзаменационной сессии, но и индивидуальный подход к каждому студенту.

Г) Противоречие между дисциплинарным, универсальным и эмоциональным подходами при посещении учебных занятий.

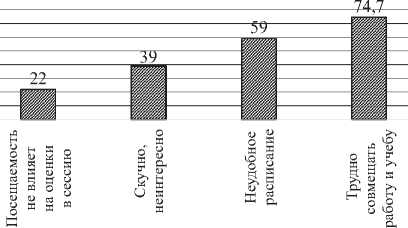

На вопрос анкеты: «В чем состоят причины частых пропусков?», – ответы студентов, которые могли подчеркнуть несколько вариантов, распределились следующим образом (рис. 4).

Результаты опроса свидетельствуют о четырех основных траекториях поведения студентов. Первая траектория ориентирована на поиск баланса между учебой и работой: основная часть студентов (74,7% опрошенных) видят основную причину пропуска занятий в трудности совмещения учебы и работы. Вторая и третья траектории ориентированы на критическое отношение к бюрократизации в стенах ВУЗа: каждый пятый студент (22% опрошенных) отметил, что посещаемость

Рис. 4. Основные причины пропуска учебных занятий со стороны студентов (данные в процентах)

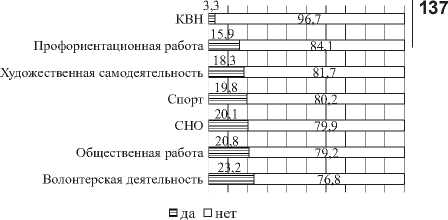

Рис. 5. Уровень участия/неучастия студентов Герценовского университета в различных видах внеучебной деятельности (данные в процентах)

не влияет на оценки в сессию, а 3/5 (59%) обратили внимание на неудобное расписание. Четвертая траектория, которая приводит к частому пропуску занятий, связана с тем, что 2/5 студентов (39% опрошенных) отмечают, что занятия проходят скучно, неинтересно.

Является ли пропуск занятий нормой или формой девиантного поведения студентов? Естественно, что решение проблемы посещаемости нельзя пускать на самотек. Современный ВУЗ – это образовательное пространство, включающее не только учебную деятельность, но и многообразие видов внеучебной деятельности. Любой вид деятельности предполагает определенный уровень компетентности и затраты времени. Молодой человек, вовлеченный в сферу производства или активную студенческую жизнь, оказывается перед неразрешимым выбором: как объять необъятное. Платформенный подход предполагает, что на смену дисциплинарному придет вариативный подход. Основу этого подхода составляют отсутствие нормативности и жесткости, наличие гибкости и разнообразия.

Д) Снижение интереса у студентов к традиционным формам внеучебной деятельности.

На вопрос анкеты: «Принимаете ли Вы участие во внеучебной деятельности Гер-ценовского университета», – ответы студентов распределились следующим образом (рис. 5).

Значительная часть респондентов не проявляет интереса к традиционным формам студенческой активности, таким как волонтерская деятельность, общественная работа, участие в работе СНО, занятия спортом и физической культурой, участие в художественной самодеятельности, занятие профориентационной работой и участие в КВН (на это обратили внимание от 76,8 до 96,7 % участников опроса).

Обсуждение результатов

В чем состоит причина снижения интереса к традиционным формам студенческой активности? Результаты исследования, проведенного нами, показывают, что участники опроса считают, например, что внеучебная научная деятельность носит затратный и трудоемкий характер. По мнению 2/3 студентов (70,3% респондентов), она отнимает много времени, а также требует больших усилий. Это отмечают больше половины студентов (56,9% респондентов) [5]. Иными словами, респонденты, ориентированные на удовольствие, т.е. входящие в статусную группу « студент-раз-влекающийся », отторгают традиционные формы студенческой активности.

Время турбулентности – многовариантно. Современный студент, будучи представителем гибридной группы, оказывается в ситуации непрерывного выбора: профессионального, социального и морального. Каждый из этих выборов должен быть поддержан конкретной мотивацией [15; 21; 22]. Поэтому ВУЗ как социальный институт - это инструмент и пространство квалифицированной профессиональной подготовки для всех статусных типов современного студенчества [12]. Но не только это должно определять конкурентные преимущества современного ВУЗа. Современный университет – это организация-гибрид, которая является экспериментальной площадкой для апробации новых социальных и гуманитарных технологий, в которых большую роль играют «цифровые платформы». Современный ВУЗ – это организация-гибрид, современное студенчество – это социальная группа-гибрид. Эта группа состоит из следующих внутренних слоев: первый слой - студен-ты-будущие профессионалы, их действия отличаются максимальной полезностью в ходе освоения будущей профессии и обретения духовно-ценностного потенци-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2025

ала; второй - студенты-имитаторы, обладающие умением приспосабливаться к бюрократическим процедурам в вузе; третий - студенты-играющие, включенные в игротехнические методики учебного процесса; и, наконец, четвертый слой – студенты развлекающиеся, воспринимающие этот отрезок жизни как способ молодежного досуга и общения. Инструментом построения данной типологии является аналитический метод. Данный метод позволяет очертить проблемное поле исследования внеучебной деятельности студентов и определить направление дальнейшего поиска - эмпирическое измерение внутренних слоев, составляющих студенчество.

Результаты эмпирического исследования проблемного поля внеучебной деятельности выявили тревожную симптоматику, присущую гибридному статусу современного студенчества. Во-первых, доминирующая ориентация на подготовку к единому государственному экзамену формирует у будущих студентов приоритет бюрократического над рациональным и исследовательским началом при подготовке к поступлению в ВУЗ. Во-вторых, в сознании будущих студентов наблюдается противоборство между осознанным и случайным вариантами выбора ВУЗ а. В-третьих, колебание уровня работоспособности студентов в течение учебной недели и совмещение учебы с работой предполагает, что на смену дисциплинарному подходу при организации учебного процесса и внеу-чебной деятельности должен прийти вариативный подход. Основа вариативного подхода предполагает отсутствие нормативности и жесткости. В-четвертых, среди студентов снижается интерес к традиционным формам активности (волонтерство, участие в работе СНО, занятия спортом и физической культурой, участие в художественной самодеятельности и т.д.). Результаты, полученные в ходе нашего исследования перекликаются с идеями зарубежных ученых, которые был склонны рассматривать ориентацию студентов на осуществление различных типов активности в области научной деятельности, опираясь на аксиологические теории и модели [16 - 20].

Перечисленные симптомы гибридного статуса современного студенчества способствуют коррозии традиционного ролевого набора, присущего студенчеству. Дальнейшая хаотизация процесса приведет к снижению профессионального и исследовательского потенциала будущих высоко квалифицированных специалистов.

Выводы

Платформенный подход - это новый познавательный инструмент университетской реальности. В условиях турбулентности формируются новые социальные институты, а социальные процессы обретают иное качество. Технологическую основу современного общества составляют цифровые платформы. Социологическая модель цифровой платформы, построенная нами, включает два рациональных элемента: профессионализм и бюрократизацию, и два иррациональных элемента: игру и развлечение. Сочетание этих элементов ведет к тому, что социально-классовая структура общества становится рыхлой, пространство организаций-гибридов – расплывчатым, взаимодействия между классами и социальными группами – зыбкими, а сами классы и группы обретают гибридные характеристики.

Гибридные свойства, присущие современной студенческой молодежи как социальной группе, требуют отказа от устаревших социологических стереотипов её описания. В основу стратегии ВУЗа должен быть положен принцип: то, что прежде воспринималось как отклонение, сегодня становится нормой и воспринимается как новая нормальность. Внеу-чебная деятельность студентов, включая научную, в ситуации технологических изменений должна быть открыта для новых видов молодежной самоорганизации. Для самих студентов, особенно для тех из них, кто обладает реальным жизненным опытом, должны быть созданы каналы обратной связи с университетским руководством, которые влияют на изменения жизни современных образовательных учреждений.

Учебный процесс необходимо строить с учетом бюджетов времени студентов. Он должен обрести гибкость, которая, с одной стороны, будет включать интенсивную образовательную деятельность, а с другой – учитывать, что значительная часть студентов дневного отделения будет совмещать учебу с работой. При этом работа студентов, не связанная с будущей профессией, не должна трактоваться как нарушение, а в ситуации социального расслоения и низкого уровня жизни среди студенчества должна восприниматься как вынужденная мера. Университетская жизнь сегодня предполагает сосуществование традиционных видов социальной активности новой нормальности. Прежде ВУЗ был ориентирован на узко професси- ональную подготовку, а в состав социальной группы студентов входили молодые люди, прошедшие жесткий конкурсный отбор и мотивированные на получение будущей профессии. Сегодня ВУЗ – это открытое образовательное пространство, не ограниченное узко профессиональными рамками. Поэтому абитуриенты ведут многовариантный поиск учебного заведения, а ситуация профессионального самоопределения носит долговременный характер, который не ограничивается для них временем обучения в ВУЗе. Данная ситуация предполагает новую организацию профориентационной работы, которая должна проводиться не только с будущими абитуриентами, но и в студенческих аудиториях, а также развертывание широкой сети постдипломного образования.