Почвенно-археологическая характеристика поселения Кочкари I в Самарском Поволжье

Автор: Овчинников Андрей Юрьевич, Лопатина Дарья Анатольевна, Андреев Константин Михайлович, Занина Оксана Геннадьевна, Андреева Ольга Викторовна, Бурыгин Максим Александрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-2 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся предварительные результаты почвенно-археологических исследований на стоянке эпохи мезолита (основной комплекс) и бронзового века Кочкари I, расположенной в Самарском Поволжье. В работе рассматривается археологический объект, его культурная принадлежность и почвенная характеристика. Почвенный анализ включал в себя морфологические исследования, анализ физических и химических свойств современных почв и культурных археологических слоев. В работе использованы палеоботанические методы исследования.

Почвоведение, археология, палеоботаника, археологическое поселение, культурный слой, стратиграфия почвенного профиля, морфология почв, физико-химические свойства почв, голоцен, мезолит, эпоха поздней бронзы, срубная культура, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/148313997

IDR: 148313997 | УДК: 631.48+902+551.89

Текст научной статьи Почвенно-археологическая характеристика поселения Кочкари I в Самарском Поволжье

-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ

и Самарской области в рамках научного проекта № 18-49-630005 р_а.

-

**Работа выполнена в рамках Госзадания № АААА-А18-118013190175-5

«Развитие почв в условиях меняющегося климата и антропогенных воздействий» ИФХиБПП РАН, по теме государственного задания № 0135-2015-0034 Геологического института РАН и при частичной поддержке гранта РФФИ (проект № 17-04-00078-а).

Стоянка Кочкари I эпохи мезолита (возраст примерно 7500 ВР) находится на первой надпойменной террасе правого берега р.Сок в 1,5 км к ЮВ от пос. Кочкари Красноярского района Самарской области. Площадь памятника составляет около 5600 кв. м и ограничена с запада и юга старичным руслом реки Сок.

В 2017-2018 годах археологические раскопки памятника проводились экспедицией исторического факультета СГСПУ, и было вскрыто 272 кв. м. Исследование памятника проводилось по общепринятым методикам, с послойным по 5 см снятием горизонтов и с дальнейшим просеива-

нием извлекаемого грунта. Предварительные и промежуточные итоги археологических исследований стоянки Кочкари I ранее опубликованы1.

В ходе раскопок было получено около 2000 единиц артефактов. Наиболее выразительным является комплекс кремневых и каменных орудий и отходов их производства (около 75% от найденного материала), относящийся к эпохе мезолита, находящий определенные аналогии в материалах памятников среднего каменного века лесостепного Поволжья2. Также в верхних горизонтах стоянки Кочкари I выявлена небольшая коллекция измельченной керамики срубной культуры позднего бронзового века, с которой связана большая часть остеологической коллекции памятника. Наконец, на исследованной площади собраны единичные фрагменты от 2-3 сосудов эпохи энеолита (керамика «типа Чекалино») и несколько фрагментов средневековой керамики.

Почвенные исследования, выявление стратиграфии генетических и антропогенно-преобразованных горизонтов проводились по оставленным перпендикулярно стенкам-бровкам археологического раскопа (разрез 1-2017). Для сравнения свойств почв в 100 м к северу от археологического раскопа был заложен фоновый разрез (разрез 2-2017). Морфологогенетический анализ показал относительно одинаковое строение профилей почв в двух разрезах. В обоих случаях почвы представлены черноземом обыкновенным, старопахотным, среднемощным, сформированным на пылеватых суглинках, но в случае с археологическим раскопом, почва здесь антропогенно-преобра-зована на протяжении всего голоцена3. Нужно отметить, что в переходном горизонте А1Вса в почвах обоих разрезов нижняя граница имеет языки-затеки, языки-карманы шириной в средней своей части 10-20 см и заканчиваясь в дне разрезов. Данные языковатые структуры распространены по стенкам разрезов через каждые 20-40 см друг от друга, имея пространственную закономерность. По нашему мнению, такой характер нижней границы связан с процессами криогенного воздействия (растрескивания) в предголоцене и начале голоцена. Размеры и морфология подобных явлений в почвах могут говорить о том, что криогенные процессы существовали непродолжительное время и действие криогенеза было слабым.

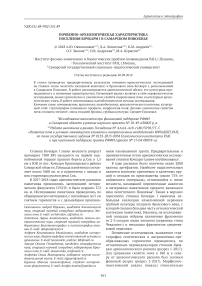

Для сравнения почв в разрезах были определены физические и физико-химические показатели свойств почв археологического раскопа и фонового разреза, которые выявили разницу свойств почв в связи с антропогенезом. По гранулометрическому составу почвы археологического раскопа стоянки Кочкари I (разрез 1-2017)

и фонового разреза (разрез 2-2017) относятся к средним суглинкам по классификации Н.А. Ка-чинского4. В профилях разрезов заметно преобладает фракция мелкого песка, следующими по содержанию являются фракции крупной пыли и ила (рис.1). Преобладание таких фракций в гранулометрическом составе и их равномерное распределение по профилям свидетельствуют о постепенном эоловом осадконакоплении в голоцене без резкого изменения климатической обстановки.

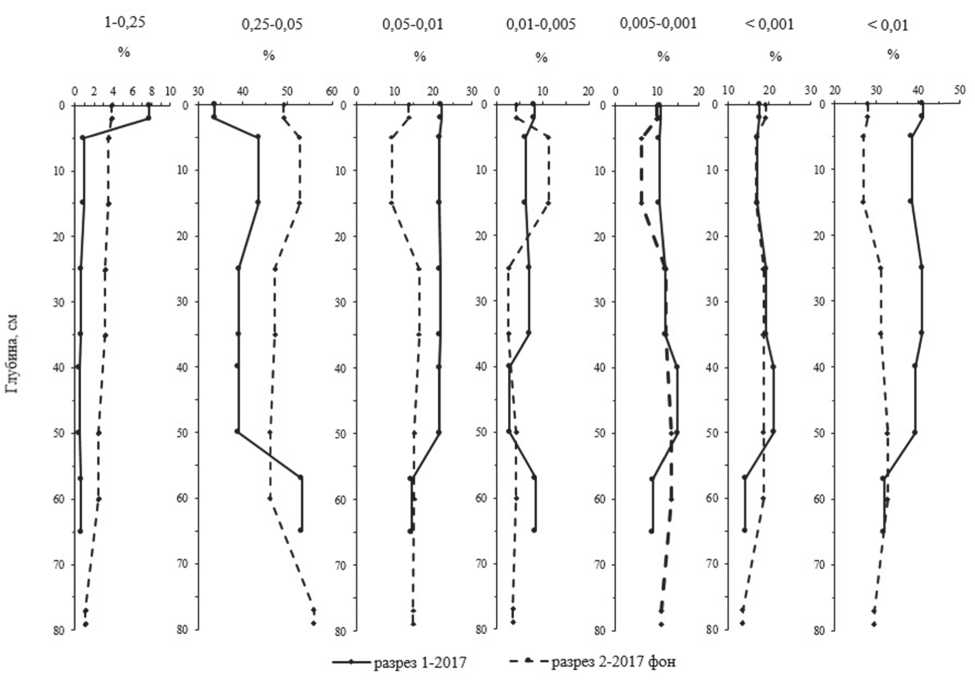

По распределению гумуса почвы раскопа и фонового разреза различаются (рис.2). В фоновом разрезе содержание гумуса резко возрастает на глубине 10 см, а затем снижается, что, видимо, связано с залежными территориями, прекращением распашки, что и привело к накоплению гумуса в верхней части профиля. В почвах раскопа несколько иная картина. Содержание гумуса по профилю распределяется равномерно, что связано с близким расположением почв к урезу реки, вероятно, не подвергавшемуся сельскохозяйственному освоению.

Разница в отношении кислотности рН водного между почвами раскопа и фонового разреза практически не фиксируется (см. рис.2). Кислотность в обеих почвах имеет щелочной диапазон, характерный для черноземов и связанный с характером растительного покрова.

Рис. 1 . Характеристики гранулометрического состава почв археологического раскопа стоянки Кочкари I (р. 1-2017) и фонового разреза (р. 2-2017). Красноярский район, Самарская область

Рис. 2. Физико-химические свойства почв разрезов 1-2017 (археологический раскоп) и 2-2017 (фоновый разрез). Красноярский район, Самарская область

Поглощенные основания в почвах Ca2+ и Mg2+ (см. рис. 2) для сравнения и точного определения содержания были выполнены двумя разными комплекосонометрическими методами: по А.А. Шмуку и по И.В. Тюрину5. В двух случаях элементы распределены по-разному. Кривые распределения по профилю поглощенных Ca2+ и Mg2+ (методом А.А. Шмука) в почве раскопа имеют разнонаправленный характер. Противоположное распределение приурочено к верхней части профиля, что, вероятно, связано с изменением климатической обстановки в среднем голоцене. Минимумы распределения Ca2+ и Mg2+ приурочены к нижней части профиля и здесь имеют равномерное сходное распределение (глубина залегания культурного слоя мезолитического времени), что говорит о достаточно стабильной климатической обстановке в раннем голоцене.

Определение методом И.В. Тюрина выявило другое распределение. По профилю Ca2+ и Mg2+ распределяются равномерно и постепенно. Характер распределения равномерный и противоположный друг к другу. Существует мнение, что отношение данных элементов друг к другу показывает состояние окружающей среды. Поэтому полученные данные требуют дополнительного анализа. Характер распределения элементов в профиле археологического раскопа маркирует и подчеркивает стратиграфическую смену горизонтов, усиленную антропогенным фактором в прошлые эпохи. В фоновой же почве данные элементы распределяются достаточно равномерно, и только в нижней части профиля фиксируют некоторые изменения.

Распределение Р2О5 (см. рис.2) в почвах археологического раскопа и фоновой почвы неодинаковы. В почве фонового разреза происходит равномерное распределение значений, практически без изменений. В почве археологического раскопа, наоборот, значение Р2О5 резко падает на границе гумусовых горизонтов к лессовидным. Вероятно, это связано с гранулометрическим составом, и, на наш взгляд, такое содержание не может быть вызвано антропогенной деятельностью (например, рыболовством).

Содержание СО2 карбонатов в почвах (см. рис.2) также связано с антропогенной деятельностью. В почве фонового разреза имеет место естественное распределение данного элемента и его постепенное иллювиирова-ние в нижележащие горизонты, чего нельзя сказать о почве археологического раскопа. Здесь его содержание напрямую связано с антропогенной деятельностью. В верхней части профиля это связано с сельскохозяйственным освоением территории в ХХ веке, а в нижней части профиля, вероятно, с условиями проживания человека в мезолитическую эпоху голоцена. Кривая распределения показывает, что при отсутствии человеческого фактора накопление карбонатов происходило постепенно, как в почвах фонового разреза.

На основе анализа физико-химических показателей, можно предположить, что в раннем голоцене климатическая обстановка на данной территории была достаточно стабильной, несколько аридной с инициальным почвообразованием, в среднем голоцене произошла незначительная смена к более теплым гумидным условиям с интенсивным почвообразованием.

В работе для изучения культурных слоев памятника Кочкари I были применены палеоботанические (микробиоморфный/фито-литный и палинологический) методы исследования. Основная цель этих исследований заключалась в реконструкции природных условий территории Среднего Поволжья (Заволжья). Кроме этого, представлялась возможность рассмотрения ландшафтной обстановки и растительного покрова в разные эпохи голоцена на основе изучения данных биоморфно-го анализа материалов, отобранных из культурного слоя стоянки.

Палинологический анализ показал, что содержание спор и пыльцы в изученных пробах единично. Определены Pinus s/g Diploxylon Haploxylon, Betula, Alnus, Chenopodiaceae, Poaceae, Artemisia, Asteraceae, Selaginella, Sphagnum, Polypodiaceae. Единичное содержание спор в спектрах, возможно, обусловлено тремя причинами.

Первая – щелочная реакция среды, в которой происходило их захоронение. Если значения рН среды в почвах ближе к щелочной, тем быстрее происходит разрушение и пыльцы6.

Вторая – высокая проницаемость осадка или водный режим почв, что обеспечивает хорошую миграцию влаги по профилю. Изученные пробы, отобранные в горизонтах, проработаны землероями (А1Вса, в меньшей степени Аl2са), и, таким образом, в них сохраняются условия для фильтрации пластовых вод и существования бактерий, пищей для которых служит органическое вещество, в том числе споры и пыльца7.

Третья причина – использование мезо- и микробиотой в качестве пищи пыльцы. Следует отметить, что, по мнению Н.А. Березиной и С.Н. Тюремнова8, некоторые из них, в частности дождевые черви, оказывают как прямое разрушающее действие на пыльцу (при употреблении в пищу), так и косвенное (в результате подщелачивания рН среды, улучшения аэрации почв, создания условий для развития микрофлоры).

Некоторое присутствие пыльцы деревьев, кустарников и травянистой растительности может говорить о том, что на протяжении практически всего голоцена условия сильно не менялись и на данной территории, как и в современности, существовала северная граница степи. Наличие пыльцы деревьев и кустарников может говорить о том, что пыльца либо переносилась на небольшие расстояния из более северных лесостепных регионов, либо произрастала локальными группировками.

Результаты микробиоморфного анализа показали, что качественный и количественный состав спектров, сходство морфотипов в исследованных образцах дают основания считать, что культурный слой поселения «чистый» в отношении земледелия. Также это не был загон, где содержался скот (отсутствие тканей злаков и разнотравья с хорошо выраженной клеточной структурой, гельминтов и остатков грибов-копрофагов). Сравнительно малое количество фитолитов и невысокое разнообразие микробиоморф в целом может говорить о разнотравных группировках с высоким участием двудольных растений (фон) и/или «изолированности» территории (так, например, навес, хозяйственная постройка и прочее).

По размерам основная масса фитолитов представлена мелкими и средними формами. Формы характерны для двудольных трав и разнотравья. Предположительно, доля злаков в растительном покрове мала, а фитолитов культурных злаковых растений не обнаружено. Это может говорить об отсутствии сельскохозяйственного возделывания земель.

Следует отметить, что после погребения бывшей поверхности более поздними почвенными горизонтами в составе и структуре та-натоценозов могли происходить вторичные (диагенетические) изменения, обусловленные сложившимися специфическими экологическими условиями: сравнительно рыхлое сложение грунта, возможное повышение его влажности, отсутствие доступа кислорода и прочее. Представляется, что антропогенная нагрузка на территорию в прошлом была минимальна или не была совсем. Предположительно могли существовать пастбищные угодья, а затем зарастание территории двудольными видами и сорной растительностью.

Настоящие результаты носят предварительный характер и требуют применения дополнительных методов анализа.

Список литературы Почвенно-археологическая характеристика поселения Кочкари I в Самарском Поволжье

- Ересько О.В., Андреев К.М. Разведки в Красноярском районе // Археологические открытия в Самарской области 2016 года. Самара, 2017. С.7

- Андреева О.В., Андреев К.М. Раскопки стоянки Кочкари I в 2017 году // Археологические открытия в Самарской области 2017 года. Самара, 2018. С.5-6

- Андреев К.М., Андреева (Ересько) О.В. Итоги исследований стоянки Кочкари I в 2017 году // Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2018. Том 20. №3. С.195-202.

- Ластовский А.А. Каменный инвентарь Красноярской мезолитической стоянки // Охрана и изучение памятников истории и культуры в Самарской области. Вып.1. Самара, 1999. С.4-24

- Королев А.И., Ластовский А.А., Мамонов А.Е. Мезолитический комплекс стоянки Чекалино II // Историко-археологические изыскания. Вып.2. Самара, 1997. С.3-13