Подготовка к режиссёрско-педагогической деятельности постановщиков театрализованных представлений в вузах культуры и искусств: компетентностный подход

Автор: Белая Надежда сергеевнА.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Социально-культурная деятельность

Статья в выпуске: 5 (61), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлено описание модели компетентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств, осуществлена проработка её базовых положений, раскрыты основные элементы её функционирования. Предложен интересный взгляд на определение режиссёрско-постановочных компетенции. Выявлен ряд недостатков при анализе достижений в области использования компетентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности. Представлены результаты исследования педагогического процесса, сделаны выводы о необходимости педагогов работать именно над профессиональной компетенцией своих студентов. Рассмотрена система творческих конструктов, состоящая из трёх уровней сложности, как основа для создания ситуаций креативно-ценностного характера. Определена суть представленной модели как структурно-функционального типа. Сформированы блоки авторской модели: целеполагающий, организационно-содержательный, диагностико-результативный. Описаны эффективные методы развития профессиональных компетенций студентов режиссёрских специальностей.

Компетентностный подход, режиссёрско-педагогическая деятельность, специалисты режиссуры театрализованных представлений, теоретические компетенции, социальноценностные компетенции, практико-постановочные компетенции, коммуникативная культура, профессиональная компетентность, социокультурная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14489832

IDR: 14489832 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Подготовка к режиссёрско-педагогической деятельности постановщиков театрализованных представлений в вузах культуры и искусств: компетентностный подход

на современном этапе модернизация отечественного образования неразрывно связана с компетентностным подходом, который является попыткой установления равновесия между знаниевой наполняемостью образования и реальными потребностями профессионально-практической деятельности. основываясь на проведённых исследованиях а. н. Беловой, е. в. Бондаревой, н. Б. Букаевой, о. с. Булатовой, т. г. васильевой, Ю. с. головановой, и. Э. горюновой, р. а. гильман и др., мы делаем вывод о том, что в практике подготовки специалистов творческой направленности в вузах культуры и искусств эта проблема не нашла решения вследствие недостаточно глубокого и объективного изучения [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].

согласно мнению авторитетных специалистов в области педагогики и психологии высшей школы, таких как а. г. асмолов, л. а. Беляева, л. п. маслова, е. а. маслы-ко, в. п. марков и др., на современном этапе применение компетентностного подхода в данной профессиональной сфере ограничивается разработкой государственных образовательных стандартов третьего поколения, в то время как самого осмысления и анализа методико-технологического аспекта исследуемой проблемы всё ещё не произошло [1; 4; 14; 15].

опираясь на научные исследования таких учёных, как в. и. Байденко, т. я. зимняя, а. в. Хуторский и др., в фундаментальных трудах которых была разработана классификация, мы обращаем внимание на тот факт, что структурным компонентом всех предложенных классификаций являются профессиональные компетенции, которые имеют различные названия, но едины в сущностном отношении [2; 13].

Более того, сам термин «профессиональные компетенции» употребляется и в государственном образовательном стандарте третьего поколения по направлению подготовки «режиссура театрализованных представлений». однако в связи со значимостью понятия «постановка» в деятельности режиссёра, мы определяем компетенции в художественно-творческой, режиссёрско-постановочной деятельности будущих режиссёров театрализованных представлений и праздников обобщающим понятием — постановочные компетенции . структуру данных компетенций будут составлять личностные и профессиональные качества режиссёра, обеспечивающие высокохудо-жественность режиссёрско-постановочной деятельности в оформлении театрализованного представления.

анализ ключевых понятий компетент-ностного подхода в образовании и особенности взаимоотношений искусства и театрализованного представления позволили определить режиссёрско-постановочные компетенции как интегративную совокупность качеств (знания, умения, навыки, готовность, способности, мотивы, убеждения и ценности) будущего режиссёра театрализованных представлений и праздников, которые позволяют адекватно реализовать постановочный замысел средствами музыки и обеспечить выполнение режиссёрско-постановочной деятельности на высоком профессиональном и художественном уровне.

исходя из специфики специальности «режиссура театрализованных представлений», а также опираясь на особенности и закономерности театрального искусства, можно выделить следующие виды режиссёрско-постановочных компетенций будущих режиссёров театрализованных представлений, которые необходимы для успешного выполнения профессиональной деятельности на высоком художественном уровне, а именно: теоретическая, практико-постановочная, социально-ценностная. таким образом, очевидным становится тот факт, что постановочные компетенции являются условием обеспечения профессиональной компетентности специалистов в сфере режиссуры театрализованных представлений и праздников и необходимым компонентом создания театрализованного представления на высокохудожественном уровне.

не оспаривая значимость достижений в области использования компетентностно-го подхода к режиссёрско-педагогической деятельности, мы считаем необходимым выделить ряд недостатков, имеющих значительное влияние на весь процесс рассматриваемой деятельности, а именно:

-

• режиссёрско-педагогическая деятельность, несмотря на достаточно богатую историю, исследовалась мало. крупные научные работы в этой области практически отсутствуют, а различные направления профессиональной деятельности, театральные законы, методы работы с учениками по большей части рассматриваются лишь в публицистических и мемуарных произведениях опытных театральных режиссёров-педагогов;

-

• в реальной педагогической практике формирование профессиональной компетентности будущих режиссёров-педагогов как системного образования зачастую происходит стихийно, непоследовательно или не в полной мере.

данное положение подтверждено результатами исследования, проведённого Ю. с. головановой, а именно: только 15% препо- давателей уделяют внимание целенаправленной работе по формированию компетентности студентов, тогда как 47,5% опрошенных уделяют внимание лишь иногда, а 37,5% преподавателей не уделяют внимания этой проблеме вовсе [10]. как видим, в данной области педагогического процесса ещё не сформирована насущная необходимость для педагогов работать именно над профессиональной компетенцией своих студентов.

произведя анализ изложенных положений, мы вполне можем сделать промежуточный вывод о необходимости разработки авторской модели компетентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств. при этом мы полагаем, что формирование заданной модели будет более эффективным, если:

-

• компетентность будущего режиссёра-педагога будет пониматься как ценностное отношение к своей профессии и выступать одной из ведущих целей процесса обучения профессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализации, а также личностно значимым приоритетом студента;

-

• логика формирования компетентности будущего режиссёра-педагога будет определяться на основе механизма потребностей, переживаний, действий, а содержание этапов моделируемого процесса — на основе степени формирования у студента заданных компетенций;

-

• в системе средств формирования компетентности будущего режиссёра-педагога на всех этапах процесса приоритетными будут педагогические ситуации креативно-ценностного характера, средством создания которых является система творческих конструктов различных уровней сложности: этюдного уровня, уровня театрализованного представления и уровня целостного проекта.

содержательное наполнение режиссёрско-постановочных компетенций обусловлено спецификой режиссёрско-педагогиче- ской деятельности и потенциалом профессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации. авторская модель компетентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств предполагает протекание процесса формирования компетентности будущего режиссёра-педагога в три этапа. причём динамика данного процесса носит спирально-восходящий характер, нацеленный на его коррекцию в ходе осуществления.

обратим внимание на то, что логика процесса формирования компетентности будущего режиссёра-педагога обусловлена психологическим механизмом потребностей, переживаний, действий. при этом процесс формирования профессиональной компетентности будущего режиссёра-педагога эффективен при организации педагогических ситуаций креативно-ценностного характера, являющихся комплексным средством воздействия на личность обучаемого. в качестве основного средства создания ситуаций креативно-ценностного характера нам видится система творческих конструктов различных уровней сложности:

i — этюдного;

-

ii — уровня театрализованного представления;

-

iii — уровня целостного проекта.

вместе с тем справедливо заметить, что в подобных обстоятельствах режиссёрско-педагогическая деятельность специалистов режиссуры театрализованных представлений, как представителей социально значимой профессии, не может осуществляться без формирования определённого уровня коммуникативной компетентности. коммуникативная культура пронизывает профессиональную деятельность режиссёра театрализованных представлений от стадии замысла зрелищного представления или праздничного мероприятия до реализации этой идеи в художественном продукте и оценке воздействия результата данной деятельности на зрителя.

однако в настоящее время, по мнению экспертов в. с. грицюка, л. н. дичковской и др., не в полной мере удаётся реализовать все эти этапы в силу того факта, что уделяется слишком большое внимание развитию навыка коммуникативной культуры, а также практических навыков бесконфликтного взаимодействия коммуникантов и управленцев творческими коллективами и техническими службами, участвующими в подготовке и проведении праздничных мероприятий [12].

одновременно с этим происходит возрастание значения социально-культурной деятельности в становлении специалистов режиссуры театрализованных представлений. не вызывает сомнения тот факт, что в сфере искусства и всей художественной жизни современного отечественного общества со ци аль но-куль тур ную дея тель ность рассматривают как деятельность социальной направленности, основанную на исторически присущих только лишь российскому обществу национальных традициях по соз-да нию, со хра не нию, рас про стра не нию и ос-вое нию куль тур ных цен но стей [14].

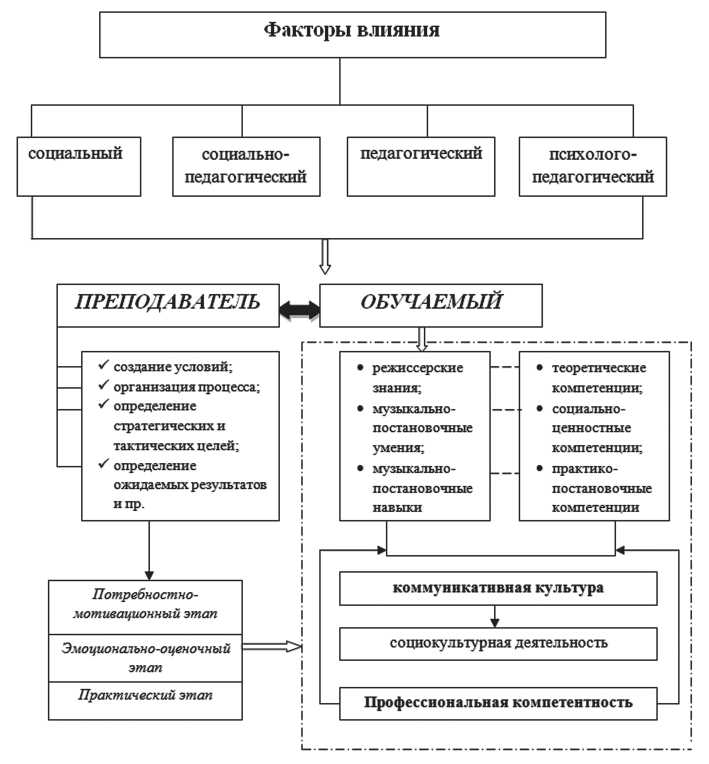

основываясь на изложенных положени ях, мы представляем схематическое отражение авторской модели компетентностно-го подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств, что позволяет сохранить представление об изучаемом предмете как о целостном явлении и облегчает проникновение в его сущность. Более того, указанная модель необходима для того, чтобы понять:

-

• каким образом осуществляется компе-тентностный подход в педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений;

-

• каковы его структурно-функциональные связи и содержание.

рис. 2. авторская «модель компетентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств»

по сути, представленная модель относится к моделям с труктурно-функционального типа , целостность которой обеспечивается единством структурных элементов: цель, содержание, результат, а также функциональных : факторы, содержание, этапы, уровни компонентов и пр. вместе с тем предлагаемая нами модель может быть условно поделена на взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки:

-

• целеполагающий;

-

• организационно-содержательный;

-

• диагностико-результативный.

Це ле по ла гаю щий блок ав тор ской мо де ли обеспечивает целенаправленность образовательного процесса и педагогической деятельности, в том числе посредством определения стратегических и тактических целей и задач, а также прогнозирования ожидаемых результатов. принципиально важными для нас явилось то обстоятельство, что в качестве цели заложено развитие коммуникативной культуры и профессиональной компетентности студентов режиссёрских спе- циальностей в социально-культурной деятельности.

ор га ни за ци он но-со дер жа тель ный блок модели обеспечивает управление процессом развития компетентности специалиста, поскольку предполагает учёт основных факторов воздействия, принципов организации педагогической деятельности, определяет содержание, реализуемое в социально-культурной деятельности, и этапы процесса становления компетентного специалиста режиссуры театрализованных представлений.

особое внимание обратим на «факторы влияния», которые выступают движущей силой педагогического процесса. в ходе реализации компетентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств, ввиду его сложности и многоаспект-ности, возникает множество связок между внутренним состоянием личности обучаемого и внешними условиями. в связи с этим проявляется множество факторов как основных (ведущих), так и неосновных (частных). исходя из того, что частные факторы носят субъективный характер, остановимся лишь на ведущих.

в представленной нами модели прослеживается опора на взаимодействие четырёх ос нов ных фак то ров :

-

1) со ци аль ный — подразумевающий под собой непосредственный заказ общества на социально-культурные мероприятия;

-

2) со ци аль но-пе да го ги че ский — подразумевающий под собой непосредственно профессиональные качества режиссёра;

-

3) пе да го ги че ский — подразумевающий под собой требования к выпускнику — режиссёру театрализованных представлений и праздников;

-

4) пси хо ло го-пе да го ги че ский — подразумевающий под собой интеллектуальный, эмоционально-волевой, действенно-практический факторы, способствующие успешной творческой деятельности.

ди аг но сти ко-ре зуль та тив ный блок авторской модели включает диагностику и анализ результатов педагогического процесса, социально-культурной деятельности, сравнение результатов с поставленной целью и определение необходимых мер коррекции с целью повышения эффективности функционирования модели.

таким образом, все три блока образуют специфическую систему, функционирование которой направлено на развитие профессиональных компетенций специалистов режиссёров театрализованных представлений в вузах культуры и искусств.

исходя из вышесказанного и основываясь на достижениях педагогики и психологии высшей школы, мы выбрали следующие методы, которые должны способствовать эффективному развитию профессиональных компетенций студентов режиссёрских специальностей:

-

• объяснение (проблемно-культурологическое изложение материала о ценностях праздничной культуры, о социально-психологических особенностях режиссёрской деятельности);

-

• иллюстрация (режиссёрский коммуникативный тренинг);

-

• визуализация (анализ видеоматериалов праздничных мероприятий);

-

• эмоционально-волевое воздействие как прогнозирование и поиск контакта в эмоционально-чувственном переживании режиссёра театрализованных представлений и праздников (создание сценария и сценического продукта, включающих эмотивную функцию воздействия на потенциальную аудиторию).

указанные методы реализации компе-тентностного подхода к режиссёрско-педагогической деятельности специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств взаимосвязаны и взаимодополняемы, при этом в совокупности оказывают эффективное воздействие на развитие профессиональных компетенций студентов режиссёрских специальностей.

таким образом, можно сделать следующие выводы, что все обозначенные выше блоки модели развития коммуникативной культуры студентов режиссёрских специальностей образуют целостную систему, направленную на решение поставленных в нашем исследовании задач, где успешная реализация модели развития коммуникативной культуры студентов режиссёрских специальностей в социально-культурной деятельности возможна при наличии и реализации комплекса педагогических условий: 1) ориентации студентов режиссёр- ских специальностей в ценностях коммуникативной культуры в процессе социально-культурной деятельности; 2) формировании у студентов установки на активное расширение коммуникативного потенциала; 3) успешной самостоятельной работе будущих режиссёров в социально-культурной среде вуза и города, которая обеспечивается непрерывностью развития коммуникативной культуры на основе осуществления интеграционных взаимосвязей педагогического процесса и культурно-досуговой деятельности.

Список литературы Подготовка к режиссёрско-педагогической деятельности постановщиков театрализованных представлений в вузах культуры и искусств: компетентностный подход

- Асмолов А.Г. Психология, искусство, образование//Искусство в школе. Общественно-педагогический и научно-методический журнал. Москва: Просвещение, 1993. № 6.

- Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования: методические и методологические вопросы. Москва, 2005.

- Белова А.Н. формирование образовательных компетенций студентов вуза культуры и искусства: дис. на соиск. уч. ст. кандидата педагогических наук: 13.00.01./Белова А.Н. Москва, 2009.

- Беляева А.А. Философия воспитания как основа педагогической деятельности. Екатеринбург: УрГПУ, 1993. 125 с.

- Бондарева Е.В. формирование готовности к профессионально-педагогической деятельности у будущих режиссёров-педагогов: автореф. дис. на соиск. уч. ст. кандидата педагогических наук: 13.00.08/Бондарева Е.В. Волгоград, 2003.

- Букаева Н.Б. Методическое сопровождение становления педагогической культуры преподавателя вуза искусств: дис. на соиск. уч. ст. кандидата педагогических наук: 13.00.08/Букаева Н.Б. Волгоград, 2006.

- Булатова О.С. Использование возможностей театральной педагогики в процессе становления личности учителя: дис. на соиск. уч. ст. кандидата педагогических наук/Булатова О.С. Тюмень, 1999.

- Васильева Т.Г. Учёт особенностей аудитории в процессе создания и реализации культурно-досуговых программ в условиях рынка//Инновационные технологии обучения культурно-досуговой деятельности: сборник научных статей/Моск. гос. ун-т культуры и искусств. Москва, 2003. Вып. 4.

- Гильман Р.А. Творческое развитие личности в художественно-педагогической деятельности: монография. Магнитогорск: МаГУ, 2000. 221 с.

- Голованова Ю.С. формирование профессиональной компетентности будущего режиссёра-педагога: дис. на соиск. уч. ст. кандидата педагогических наук: 13.00.08/Голованова Ю.С. Волгоград, 2007.

- Горюнова И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений: лекции и сценарии. Санкт-Петербург: Композитор, 2009. 208 с.

- Дичковская Л.Н., Грицюк В.С. Взаимосвязи педагогической направленности и коммуникативного поведения будущих учителей//Педагогика высшей и средней специальной школы: межведомственный сборник. Минск: Университетское, 1991. Вып. 5.

- Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия: труды метод. семинара. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

- Марков В.П. Профессиональная подготовка режиссёра любительского театра к социальнокультурной деятельности: дис. на соиск. уч. ст. кандидата педагогических наук/Марков В.П. Санкт-Петербург, 1998.

- Маслова Л.П. Педагогика искусства: теория и практика. Новосибирск: Изд-во НИПК и ПРО 1997. 136 с.