Подготовка студентов лыжников-гонщиков с использованием контроля их функционального состояния по методу С. А. Душанина

Автор: Будагаев Дмитрий Сергеевич, Лебединский Владислав Юрьевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4 (22), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы подготовки студентов-лыжников в техническом вузе на основе показаний многофакторной экспресс-диагностики по методу С.А. Душанина. На основе экспериментальных данных были разработаны рекомендации по составлению индивидуальных тренировочных планов: так как большая часть студентов-лыжников имеют гармоничный тип энергообеспечения, то рекомендованы нагрузки в сочетании: объем – 75 %, интенсивность – 25 %. Показатели энергообеспечения после нагрузки не должны снижаться более чем на 10 %, иначе необходимо сократить время и интенсивность тренировочного занятия или отменить его вовсе.

Лыжные гонки, функциональное состояние организма, планирование тренировочного процесса, методика с.а. душанина, энергетические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/144153640

IDR: 144153640

Текст научной статьи Подготовка студентов лыжников-гонщиков с использованием контроля их функционального состояния по методу С. А. Душанина

В статье рассматриваются проблемы подготовки студентов-лыжников в техническом вузе на основе показаний многофакторной экспресс-диагностики по методу С.А. Душанина. На основе экспериментальных данных были разработаны рекомендации по составлению индивидуальных тренировочных планов: так как большая часть студентов-лыжников имеют гармоничный тип энергообеспечения, то рекомендованы нагрузки в сочетании: объем – 75 %, интенсивность – 25 %. Показатели энергообеспечения после нагрузки не должны снижаться более чем на 10 %, иначе необходимо сократить время и интенсивность тренировочного занятия или отменить его вовсе.

D.S. Budagaev, V.Yu. Lebedinskiy

Cross-country skiers with control of their functional status by technique of S.A. Dushanin

Cross country skiing, functional condition of organism, planning of training process, S.A. Dushanin's technique, power index.

In this article the problems of training students-cross-country skiers in a technical university on the basis of indications of multiple-factor express diagnostics by S. A. Dus-hanin’s technique are analyzed. On the basis of the experimental data some recommendations on drawing up individual training plans were developed: As most part of stu-dents-skiers have a harmonious type of power supply, they are recommended to take up exercises with a volume indicator of 75 % and an intensity indicator of 25 %. Power supply indicators after exercises should not decrease lower than 10 %, otherwise it is necessary to reduce time and intensity of exercises or to cancel them at all.

Современный спорт предъявляет высокие требования к физическим и психическим нагрузкам на организм спортсмена, поэтому тренеры вынуждены постоянно вести поиск новых методов подготовки. По мнению одних специалистов [Матвеев, 2005, с. 219], рост результатов непрерывно связан с ростом объемов циклической нагрузки. Этот вариант справедлив для подготовки молодых спортсменов, когда есть резерв для увеличения объема циклической работы. Для взрослых спортсменов, у которых нагрузки достигли предельных значений, необходимо искать другие пути улучшения результатов выступлений на соревнованиях.

Для дальнейшего увеличения функциональных возможностей организма спортсменов им необходимо применять комплексную подготовку с использованием всевозможных методов контроля, новейших методов восстановления, сбалансированного питания и т. д.

В лыжных гонках продолжительность соревнований составляет от 3 минут в спринтерских гонках до 3 часов в марафонских соревнованиях. Спортсменам приходится проделывать длительные нагрузки, преодолевать крутые подъемы, совершать финишные ускорения, где выполняется интенсивная работа.

С целью определения энергетического истощения спортсменов применяется множество способов контроля функционального состояния их организма [Будагаев, Лебединский, 2011, с. 362; Сивохов, Сивохова, Миролевич, 2010, с. 16]. Одной из методик оценки их функциональной подготовленности, не требующей выполнения физических нагрузок значительной интенсивности, является многофакторная экспресс-диагностика по методу проф. С.А. Душанина. Согласно данной методике, объективно существует тесная сопряженность скорости деполяризации миокарда правого и левого желудочков, определяемой по величинам процентного отношения амплитуд зубцов R к сумме амплитуд R и S (в правых и левых грудных отведениях ЭКГ покоя), с метаболическими показателями соответственно анаэробной и аэробной физической работоспособности. Это позволяет без нагрузочных тестов, газометрии выдыхаемого воздуха и заборов проб крови достаточно точно оценивать важнейшие параметры аэробного и анаэробного энергетического метаболизма (максимальное потребление кислорода, порог анаэробного обмена и др.) их организма. Основными источниками ошибок при этом являются довольно частое отсутствие зубца S в левых грудных отведениях, малые величины зубца R или его отсутствие в правых отведениях по Вильсону на обычной ЭКГ покоя. Чтобы избежать этого и повысить точность электрокардиографического метода многофакторной диагностики состояния аэробной и анаэробной физической работоспособности спортсменов, следует дифференцировать электрокардиограмму до ее первой производной (ДЭКГ).

Аэробная мощность определяется по величине максимального потребления кислорода (МПК) с помощью ДЭКГ, регистрируемой в состоянии относительного мышечного покоя в левом грудном отведении V6, в котором измеряют амплитуду зубцов R и S. Затем вычисляют отношение R*100/(R+S). Оценка полученных величин производится следующим образом: один процент отношения R/(R+S) в отведении V6 ДЭКГ покоя соответствует 1 мл • мин — 1 • кг — 1 МПК.

Анаэробно-гликолитическая мощность и емкость определяют потенциальные возможности максимального накопления молочной кислоты в крови по факторам мощности и емкости в зависимости от характера предшествовавшей мышечной работы и оцениваются по ДЭКГ покоя с помощью процентного отношения R/(R+S) в отведении V2. Чем больше величина этого отношения, тем выраженнее способность к накоплению максимальных концентраций лактата в крови.

Анаэробно-креатинфосфатная мощность и емкость определяют возможность максимального расходования креатинфосфата в скелетных мышцах, т. е. оценка мощности и емкости этого источника энергопродукции в условиях кратковременной работы до изнеможения производится по ДЭКГ покоя с помощью отношения R*100/(R+S) в отведении V3R. Чем выше процент этого отношения, тем больше креатинфосфатная емкость и мощность.

Аэробная экономичность может быть косвенно определена с помощью ЭКГ покоя по таким важным параметрам, как метаболическая мощность физической нагрузки на пороге анаэробного обмена (Wпано), по формуле (1), а частота сердечных сокращений на ПАНО (ЧССпано) — по формуле (2):

W пано = (V 6 /(V 6 +V 2 ))*100 (%); (1)

ЧСС пано = V 6 +V 2 +W пано (уд./мин) (2)

Общая метаболическая емкость характеризует допустимый объем совокупности аэробных и анаэробных (гликолитических и креатинфосфатных) метаболических изменений при мышечной работе с интенсивностью на уровне МПК. В этой связи общая метаболическая емкость косвенно оценивается по ∆ЭКГ покоя с помощью суммы процентных отношений R / (R + S) в отведениях V6, V2, V3R и Wпано по формуле (3) [Душанин и др.,1986, с. 15].

ОМЕ = V 6 +V 3R3 +V 2 +W пано (%). (3)

Цель работы: выявить закономерности изменения функционального состояния организма студентов-лыжников под действием нагрузки и отдыха на подготовительном этапе с помощью многофакторной экспресс-диагностики по методу проф. С.А. Душанина в динамике тренировочного процесса с целью планирования режима интенсивности нагрузки для повышения эффективности и улучшения их соревновательной деятельности.

Организация исследования: в эксперименте принимали участие студенты-лыжники Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета (1 разряд – КМС, n = 12). Учебно-тренировочный сбор проходил в СОЛ «Политехник» с 1 по 21 августа 2012 года. Средний возраст спортсменов составил 20 ± 1,3 года, стаж спортивной деятельности 6 ± 3,1 года. Для оценки параметров энергообеспечения использовался комплекс КАРДИОЛАБ с функциями ВСР (вегето-сосудистая регуляция) и МД (методика Душанина). Регистрация производилась в состоянии покоя. Статистическая обработка полученных данных выполнена в программе Statistica 6.1 на персональном компьютере с использованием U -критерия. Полученные данные представлены в виде медианы (Me), и перцентилей 25, 75 %. Полученные результаты, представлены в табл. 1, 2.

Задачей учебно-тренировочного сбора была подготовка спортсменов к летнему первенству по лыжным гонкам в конце августа среди спортсменов Иркутской области. В ходе тренировки распределение нагрузки было следующим: в первые 10 дней специальная физическая подготовка (СФП) – 45 %, общая физическая подготовка (ОФП) – 55 %, во вторую половину сбора: СФП – 60 %, ОФП – 40 %. В день проводилось по два тренировочных занятия продолжительностью 1,5–2 часа. Контроль функционального состояния приходился на вечерние часы. Отдельно были произведены записи в утренние и вечерние часы в день контрольной тренировки (табл. 1), и в день отдыха (табл. 2).

Таблица 1

Ппоказатели функциональной диагностики в день скоростной тренировки

|

Параметр |

До нагрузки |

После нагрузки |

Процент изменений |

Достоверность |

|

Анаэробно-креатинфосфатный механизм |

26,75(27,9; 25,3) |

25,7(24,5;20,9) |

–3,9 |

P<0,01 |

|

Анаэробно-гликолитический механизм |

24,5 (31,5;20) |

23(30,9;18,8) |

–6,1 |

P<0,01 |

|

Аэробная мощность |

81,95(84,8;79,9) |

76,9(78,6;74,3) |

–6,2 |

P<0,05 |

|

W ПАНО, % |

74,7(76,19;73) |

74,5(76,6;74,1) |

–0,2 |

P<0,001 |

|

ЧСС ПАНО, уд./мин |

183,35(185,1;183) |

180,4(184,6;178) |

–1,6 |

P<0,01 |

|

ОМЕ |

210,75(216,5;206,7) |

203,5(205,9;200,7) |

–3,4 |

P<0,01 |

По результатам (табл. 1) можно сделать заключение, что в процессе скоростной работы более всего израсходованы аэробные и анаэробные гликолитические ресурсы AV6 = 6,2 %, AV3R = 6,1 %. ОМЕ снижается под действием нагрузки в результате процентного снижения энергетических составляющих в отведениях V2, V3R, V6. Незначительное изменение энергетических показателей объяснятся невысоким уровнем квалификации спортсменов.

Результаты наблюдений, записанные в день отдыха, представлены в табл. 2. Так, в день отдыха наблюдалось увеличение всех энергетических показателей в отведениях V2,V3R,V6, в незначительной степени увеличивался показатель аэробной мощности, это, вероятно, связано с тем, что для восстановления ресурсов аэробного энергообеспечения необходимо более длительное время.

Таблица 2

Показатели функциональной диагностики в течение дня отдыха

|

Параметр |

Утренние часы |

Вечерние часы |

Процент изменений |

Достоверность |

|

Анаэробно-креатинфосфатный механизм |

29,1(31,9;26,4) |

30,9(31,6;28,5) |

+5,8 |

P<0,01 |

|

Анаэробно-гликолитический механизм |

21,8(23,3;20,6) |

27,3(29,6;26) |

+20,1 |

P<0,01 |

|

Аэробная мощность — выносливость |

79(83,7;77,7) |

79,6(81;76,7) |

+0,7 |

P<0,001 |

|

W ПАНО, % |

75,4(76,1;74,4) |

72,5(73,4;69,7) |

—4 |

P<0,05 |

|

ЧСС ПАНО, уд./мин |

179,3(181,5;177,2) |

184,8(187,3;181,3) |

+2,9 |

P<0,01 |

|

ОМЕ |

206,6(210,9;203,3) |

209,1(211,7;207,8) |

+1,1 |

P<0,01 |

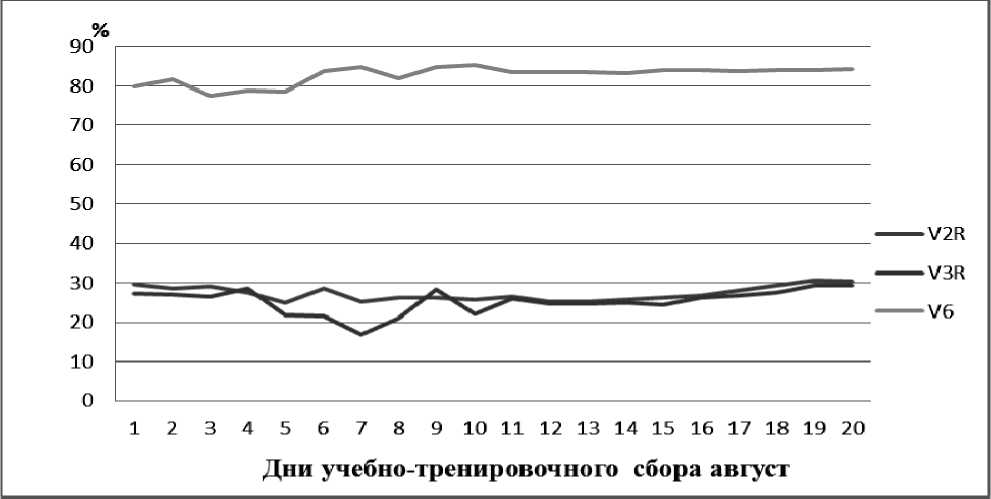

В процессе ежедневных наблюдений был построен график (рис.) энергетических показателей студентов-лыжников на протяжении всего учебно-тренировочного сбора. На основании графика можно сделать заключение, что в процессе тренировок показатели аэробного энергообеспечения у них выросли - AV6 = 5,9 % р<0,05, что может служить сигналом правильности в выборе тренировочных нагрузок. Показатели анаэробно-креатинфосфатного механизма и анаэробно-гликолитического механизма снизились - AV2 = 12,3 %;AV3R = 10,8 % p<0,05, вероятно, в результате значительных нагрузок скоростной направленности.

Рис. Показатели в грудных отведениях студентов-лыжников, средние по группе в течение учебно-тренировочного сбора

По окончании учебно-тренировочного сбора студенты приняли участие в «при-кидочной» тренировке свободным стилем на лыжероллерах на расстояние 10 км. На основании полученных результатов сформирована табл. 3, в которой произведено сравнение времени преодоления дистанции 10 км до сбора и после него. Из таблицы видно, что результаты улучшились в среднем на 2,7 % р<0,05.

Таблица 3

Результат гонки на 10 км свободным стилем

|

До учебно-тренировочного сбора |

После учебно-тренировочного сбора |

|

30:23(31:09;29:47) |

29:33(30:25;29:01) |

Выводы: многофакторная экспресс-диагностика позволяет без применения газоанализаторов и инвазивных методов исследования получить достаточно информативные данные о функциональном состоянии организма спортсменов, полученные с целью корректировки тренировочной нагрузки. Более того, данная методика позволяет сохранить здоровье занимающихся, упреждая возникновение состояния их перетренированности и получение травм.

На основе экспериментальных данных были разработаны рекомендации по составлению индивидуальных тренировочных планов:

– так как большая часть студентов-лыжников имеет гармоничный тип энергообеспечения, то рекомендованы нагрузки в сочетании: объем – 75 %, интенсивность – 25 %;

– показатели энергообеспечения после нагрузки не должны снижаться более чем на 10 %, иначе необходимо сократить время и интенсивность тренировочного занятия или отменить его вовсе;

– для более точной оценки функционального состояния организма спортсменов необходимо отслеживать параметры индивидуально и в динамике.