Подходы к тифлокомментированию как виду межсемиотического перевода

Автор: В.И. Беликова, Т.М. Софронова

Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil

Рубрика: Языкознание. Актуальные проблемы изучения русского языка

Статья в выпуске: 3 (32), 2025 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Визуальность становится доминантой современного коммуникативного взаимодействия, которую, однако, не могут оценить в полной мере слабовидящие и слепые. Для того чтобы компенсировать некоторые ограничения по зрению, разрабатываются методы преобразования визуальной информации в аудиальную форму, известные как «тифлокомментарий»1. Целью настоящей работы является анализ тифлокомментирования как вида межсемиотического перевода, его подходов и трудностей создания, а также создание собственных тифлокомментариев к мультфильму «Путешествие домовенка Кузи»2. Обзор научной литературы. Обзор научной литературы по проблеме включает труды по языкознанию О.С. Ахмановой, А.Н. Паршина, А.Б. Шевнина, Р.О. Якобсона и тифлокомментированию Ф. Бардини, И.С. Борщевского, С.Н. Ваньшина, А.М. Вильдановой, С.Ю. Рыжиковой, В.Ю. Светличной, О.И. Скороходовой. Основные методы исследования. При проведении исследования были использованы методы классификации, сплошной выборки и сравнительного анализа. Использовались подходы к тифлокомментированию Дж. Снайдера и Ф. Бардини, а также классификация трудностей тифлокомментирования С. Рыжиковой. Результаты исследования. Из 134 тифлокомментариев к мультфильму «Путешествие домовенка Кузи», созданных нами для зрителей с нарушениями зрения, преобладает традиционный подход (122 комментария), когнитивный и нарративный подходы (12 и 7 комментариев) применялись эпизодически. Самоанализ трудностей при работе над межсемиотическим переводом был проведен по классификации С. Рыжиковой. Выводы. Тифлокомментирование как вид межсемиотического перевода сопряжен с лингвистическими, интерпретационными, техническими трудностями. В исследовании подчеркивается выбор в пользу традиционного подхода, адаптированного к жанру и структуре исследуемого мультфильма. Планируется апробация практического материала исследования в специализированных школах для слабовидящих детей.7

Перевод, межсемиотический перевод, тифлокомментирование, тифлокомментирование в кино, подходы к тифлокомментированию, незрячие и слабовидящие

Короткий адрес: https://sciup.org/144163515

IDR: 144163515 | УДК: 81’33

Текст научной статьи Подходы к тифлокомментированию как виду межсемиотического перевода

П остановка проблемы. Мы живем в эпоху стремительного прогресса, наполненную различными испытаниями, где каждый из нас рассматривает объекты вокруг через уникальный фильтр собственных впечатлений: на основе личного опыта, предпочтений, наблюдений и воспитания. Однако, в отличие от нас, люди с нарушениями зрения или полностью лишившиеся его не могут визуально оценить объекты.

Тем не менее они находят свои способы взаимодействия с миром, полагаясь на другие чувства: осязание, слух, обоняние. Например, для них текстура предмета или его вес могут рассказать больше, чем внешний вид. Они учатся распознавать вещи по звуку, по запаху, по тому, какие они на ощупь. И хотя их восприятие ограничено, это не мешает им находить красоту и уникальность в каждом аспекте окружающего мира, открывая для нас новую перспективу понимания того, что значит «видеть» мир [Скороходова, 1972].

Согласно информации Международного агентства по профилактике сле-поты3, сегодня около 284 миллионов человек страдают от нарушений зрения различной степени. Это огромная цифра, которая заставляет задуматься о масштабах проблемы. Из них 39 миллионов полностью слепые, включая 19 миллионов детей с инвалидностью по зрению, чья жизнь навсегда изменена из-за инвалидности по зрению. Что же касается России, то у нас более 5,9 миллиона слепых и слабовидящих людей, учитывая то, что каждый год 4 % детей рождаются с нарушениями зрения. Эти цифры вызывают тревогу и подчеркивают острую необходимость разработки специальных образовательных программ, а также развития технологий, позволяющих улучшить качество жизни людей с нарушениями зрения. 8

Современная культура безнадежно визуальна. То, что нельзя увидеть, кажется непонятным, неинтересным и как будто несуществующим. Мультимедийные технологии позволяют создавать образы неограниченной сложности и разнообразия. Мы же в этой статье под технологиями будем понимать методы преобразования визуальной информации в аудиальную форму, известную как «тифлокомментарий». Тифлокомментирование предоставляет людям с нарушением зрения ощущение вовлеченности в культурные мероприятия, давая им равные права, поэтому тифлокомментирование в кино – это важный шаг к интеграции незрячих и слабовидящих людей в повседневную, обыденную жизнь [Ваньшин, Ваньшина, 2011].

Так, например, в кинотеатрах все чаще появляются сеансы с тифлокомментированием, где каждая сцена, каждый важный момент фильма подробно описывается голосом диктора, который звучит через специальные наушники. Это помогает зрителям с нарушениями зрения не просто следить за сюжетом, но и глубже погружаться в атмосферу фильма, ощущать его эмоциональную окраску,

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

сопереживать героям. Таким образом, тифлокомментирование не только расширяет границы доступности культурных ценностей, но и способствует формированию более толерантного и инклюзивного общества, где каждый имеет возможность быть услышанным и понятым.

В рамках данной научно-исследовательской работы нашей целью является всесторонний анализ такого явления, как тифлокомментирование, которое представляет собой один из видов межсемиотического перевода. Мы не только раскрываем ключевые подходы и методические особенности, связанные с процессом создания тифлокомментариев, но и подробно рассматриваем те многочисленные трудности, с которыми специалисты сталкиваются в ходе подобного межсемиотического перевода. Кроме того, одной из важнейших задач нашего исследования является разработка собственных тифлокомментариев к любимому многими мультфильму «Путешествие домовенка Кузи», которые отражают современные подходы к тифлокомментированию и представляют собой ценный практический материал для исследования.

Обзор научной литературы. Переводческая деятельность многообразна и сохраняет актуальность во все времена. Перевод может осуществляться не только между языками или внутри языков (межъязыковой и внутриязыковой переводы), но и между вербальными и невербальными системами коммуникации. Так, Р.О. Якобсон в своей работе «О лингвистических аспектах перевода» [Якобсон, 1978] представляет классификацию, которая включает в себя три основных типа перевода: 1) межъязыковой; 2) внутриязыковой и 3) межсемиотический, или интерсемиотический (intersemiotic), перевод, который также именуется как трансмутация. Последний из перечисленных типов перевода представляет собой уникальный процесс, в котором вербальные знаки, то есть слова и тексты, интерпретируются и преобразуются с помощью невербальных средств выражения (например, экранизация художественного произведения, создание музыки на мотив художественного произведения и т.д.). Здесь необходимо добавить, что межсемиотический перевод возможен и в обратную сторону, когда информация, передаваемая невербальными знаками, выражается знаками языковой системы (например, преобразование визуальных знаков в вербальные при описании любых произведений художественного творчества) [Pujol, 2007].

В классификации лингвиста А. Паршина [2000] по соотношению типов языка перевода и языка оригинала выделяется два типа перевода: 1) внутриязыковой (диахронический (исторический) перевод и транспозиция) и 2) межъязыковой, к которому отнесен интерсемиотический перевод, наряду с бинарным переводом (с естественного на естественный язык) и трансмутацией, которая рассматривается как отдельный вид перевода с одного искусственного языка на другой искусственный язык.

Все проявления, вербальные и невербальные, можно отнести к системам знаков. Семиотка – научная дисциплина, исследующая общее в строении и функционировании различных знаковых (семиотических) систем, хранящих и пере- дающих информацию (в человеческом обществе, в природе и в самом человеке)4. Если следовать внутренней мотивированности термина «интерсемиотический», или «межсемиотический», то он мог бы служить родовым термином для всех вариантов перехода с одной знаковой системы на другую, однако в переводческой литературе за этим термином закрепилось узкое понятие, связанное с передачей информации между вербальной и невербальной знаковыми системами.

Далее мы будем рассматривать межсемиотический перевод и межъязыковой перевод как разные типы перевода. Невербальные знаковые системы, такие как кино, музыка, живопись и др., только метафорически можно назвать «языком», например «язык» живописи или «язык» музыки.

Тифлокомментирование (от греч. «typhlos» – «слепой» и лат. «commentari-us» – «заметки, толкование») как раз относится к межсемиотическому переводу. Это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны из-за потери зрения слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений5. 9 Такой вид перевода также может называться аудиодескрипцией, термином, который применяется в ряде зарубежных стран для обозначения подготовленной для слепых словесной информации [Pujol, 2007].

Получается, понятие «тифлокомментирование» в русском языке шире, чем понятие «аудиодескрипция» в английском языке, так как подразумевает использование не только звукового формата тифлокомментария, но и письменного, печатного, выполненного на бумаге или в интернете. Авторским правом Российской Федерации установлен приоритет термина «тифлокомментирование» по отношению к термину «аудиодескрипция» как более точного согласно ГОСТ Р 57891-2022. С 2018 г. в нашей стране действует Приказ Министерства культуры РФ от 24 апреля 2018 г. № 557 «Об утверждении порядка отбора национальных фильмов, подлежащих обязательному субтитрированию и тифлокомментированию за счет средств федерального бюджета», обязывающий снабжать все фильмы, получающие государственную поддержку, тифлокомментированием.

За рубежом пионером аудиодескрипции является американский деятель в области образования Джоэл Снайдер, который с 1981 г. внедрил методы аудиодескрипции в более чем 40 штатах и 64 странах и опубликовал обобщающее учебное пособие по истории и применению аудиодескрипции «The Visual Made Verbal» [Snyder, 2007].

В нашей стране концепция тифлокомментирования была разработана в начале 2000-х гг. С.Н. Ваньшиным, директором института «Реакомп» [Ваньшин, Ваньшина, 2011]. Ведущим тифлокомментатором Красноярского края является А.М. Вильданова [Вильданова, 2018].

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

Основные методы исследования. При проведении исследования был использован ряд теоретических, а также эмпирических методов, среди которых методы классификации, индукции и сплошной выборки, аналогии и обобщения, синтеза и сравнительного анализа.

Нами были проанализированы классификации подходов к тифлокомментированию Дж. Снайдера [Snyder, 2007] и Ф. Бардини [Бардини, 2020], а также классификация трудностей тифлокомментирования по С. Рыжиковой [Рыжикова, 2018].

Снайдер [2007] выделяет четыре фундаментальные основы тифлокомментирования: 1) OBSERVATION (наблюдение) – специалист должен повышать свой уровень осведомленности и становиться активным «зрителем», то есть развивать свою «визуальную грамотность»; 2) EDITING (редактирование) – при редактировании выбирать то, что наиболее достоверно, важно, критично для понимания и оценки ситуации (кроме того, выбор осуществляется на основе понимания слепоты и слабовидения); 3) LANGUAGE (язык) – умение перевести картину в слова конкретные, яркие и художественные; VOCAL SKILLS (вокальные навыки/ данные) – развитие речевых навыков.

Мы создавали наши тифлокомментарии, опираясь на эти четыре фундаментальные основы, которые могут помочь тифлокомментаторам научиться «заново видеть» мир вокруг нас.

Наше тифлокомментирование также основывается на классификации подходов аудиодескрипции, разработанной Ф. Бардини [2020], в которой она выделяет три подхода: 1) Iconic description / Explicitly descriptive (традиционный подход, который следует современным рекомендациям, описывая то, что отображается на экране, на денотативном уровне); 2) Cognitive description/Descriptive-interpretative (когнитивный/интерпретативный подход, который заключается в сочетании денотативной информации с вербальным выражением когнитивных процессов во время просмотра фильма, включая интерпретацию действий, которые происходят на экране); 3) Narrative description (нарративный/повествователь-ный подход, который направлен на описание событий фильма в гармоничной повествовательной манере, основанной исключительно на личной интерпретации событий дескриптором. В данном случае тифлокомментарии не всегда следуют тому, что в данный момент происходит на экране).

Также при создании таких комментариев важно учитывать классификацию трудностей, которые могут возникать при их написании [Рыжикова, 2018]: недостаток компетенции; нарушение тайминга; речевая избыточность; излишняя информативность; недостаточная информативность; излишняя образность; неправильный выбор лексических единиц. Оценку качества работы тифлокомментатора можно осуществить по перечисленным выше критериям. Рассмотрим каждый критерий подробнее.

Сначала разведем понятия «компетенция» и «компетентность» в области перевода. Профессиональная компетентность предполагает высокий уровень владения определенными (частными) компетенциями. Так, А.Б. Шевнин пишет, что переводческая компетентность – это «общая совокупность знаний, действий-умений и операций-навыков, необходимых переводчику для успешного осуществления его профессиональной деятельности», тогда как компетенциями он называет «функциональные реализации» компетентности, обусловленные целями и задачами». При этом он выделяет три уровня компетенций: 1) языковая компетенция; 2) профессиональная компетенция; 3) фоновая компетенция [Шевнин, 2010].

Таким образом, критерий «недостаток компетенции» носит обобщающий характер, охватывая одновременно языковые, профессиональные и фоновые аспекты подготовки тифлокомментатора. В силу своей интегративности мы считаем, что он не может быть выделен в качестве самостоятельной и измеримой категории, поскольку проявляется опосредованно – через другие виды нарушений, которые рассмотрим ниже.

Речевая избыточность – это лексическая ошибка, суть которой состоит в повторной передаче основной мысли словосочетания или целого предложения. В.Ю. Светличная в своей статье выделяет несколько видов речевой избыточности: плеоназм, тавтология, повторение слов (или лексический повтор), длина предложения, ляпалиссиада, трюизмы, лишние слова.

Излишняя информативность – это нагромождение информации, которая не является обязательной и отвлекает на себя внимание. Это нарушение, как и речевая избыточность, может стать одной из причин нарушения тайминга, т.е. недооценки времени, необходимого для прочтения текста описания. Чтобы текст дескрипции уместился между диалогами, тифлокомментатору необходимо точно измерить момент начала и окончания пауз.

Недостаточная информативность тифлокомментариев – серьезная ошибка, так как слепые и слабовидящие зрители могут не понять, почему персонажи реагируют определенным образом, что может привести к непониманию сюжета.

Трудности, связанные с излишней образностью обусловлены попытками дескриптора добавить красок в сухое повествование. Кроме того, в этом может проявляться личное отношение автора к происходящему на экране. Дескриптору, особенно начинающему, сложно избегать трудностей, связанных с передачей образности там, где ее быть не должно, поскольку достаточно трудно держать эмоции под контролем. Помимо этого, наличие образных выражений в тексте зависит от жанра и сюжета произведения.

Еще одной трудностью является неудачный выбор лексических единиц, при котором даже формально точное слово может не соответствовать контексту, создавать искажения в интерпретации или вызывать у незрячего зрителя ложные ассоциации. Поэтому требуется особое внимание к семантическим оттенкам используемой лексики.

Результаты исследования. На примере мультипликационного фильма «Путешествие домовенка Кузи» мы разработали 134 тифлокомментария для того, чтобы адаптировать его содержание для людей с нарушениями зрения. В зависимости от транслируемого материала и от задач, которые стоят перед тифлоком-

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

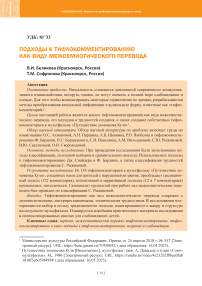

ментатором, в созданных нами тифлокомментариях преобладает традиционный подход (122 примера) в сопоставлении с когнитивным и нарративным подходами (12 и 7 примеров соответственно) (рис. 1).

Рис. 1. Количественное распределение подходов по классификации Ф. Бардини [2020], задействованных при создании собственных тифлокомментариев к мультфильму «Путешествие домовенка Кузи»

Теперь рассмотрим все эти подходы к тифлокомментированию на примерах, созданных нами тифлокомментариев к мультфильму «Приключения домовенка Кузи» (рис. 2).

А Б В

Рис. 2. Кадры из мультипликационного фильма «Приключения домовенка Кузи» (А, Б, В)

-

А. Вид из окна с деревянной рамой и открытой форточкой. На подоконнике лежат круглые очки в черной оправе на газете. В окне появляется Баба Яга, прислонившись ладошками к стеклу (данный тифлокомментарий был создан по принципу традиционного подхода – описания, которое следует современным рекомендациям, показывает, что отображается на экране).

Б. Кузя сидит на сене растерянный и грустный. С любопытством смотрит в сторону звука (данный тифлокомментарий был создан по принципу когнитивного подхода, который содержит не только элементы денотативного описания, но и элементы интерпретации. Данный подход в основном встречается в описании выражения лица, эмоций).

-

В. Гнездо содрогнулось. Кузька обернулся. Демолятор рушит ветхий деревянный дом, в котором он жил с Нафаней. Он окружен деревянным забором (в данном тифлокомментарии мы использовали традиционно-нарративный подход, так как в нем преобладает денотативное описание с одним элементом нарративного: «…в котором он жил с Нафаней». Мы решили добавить данный фрагмент как отсылку к началу фильма, чтобы зритель быстрее сориентировался, о каком доме идет речь, и чтобы повторно подробно не описывать данный дом).

Все 134 тифлокомментария к мультфильму «Путешествие домовенка Кузи» расклассифицированы нами по использующимся в них подходам, снабжены таймингом и невербальной звуковой дорожкой, соответствующей представленному таймингу (см. QR-код).

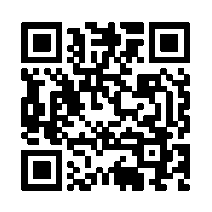

Также мы провели самоанализ трудностей, с которыми столкнулись в ходе работы над межсемиотическим переводом,

и представили варианты улучшения его качества. На диаграмме (рис. 3) представлено количественное соотношение этих трудностей.

Нарушение тайминга

Речевая избыточность

Излишняя информативность

■ Недостаточная информативность

Излишняя образность

■ Неправильный выбор лексических единиц

Рис. 3. Количественная оценка трудностей, выявленных при создании собственных тифлокомментариев

В табл. 1 рассмотрены примеры трудностей, свидетельствующие о недостатке фоновой компетенции тифлокомментатора. Фоновые знания представляют собой социально-культурный фон, характеризующий воспринимаемый устный или письменный текст [Ахманова, Гюббенет, 1977]. В нашем случае потребовалось уточнение таких реалий, как патефон, вместо обычного проигрывателя, ухват вместо палки, заводной рукоятки вместо ручки, тонарм вместо иглы и другие.

Таблица 1

|

Фоновая компетенция |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

1 |

Деревянная дверьсоступенькой иполосатым ковриком . Белая печка. Рядом деревянный стул. Слева стол с проигрывателем |

Деревянная дверь со ступенькой и полосатым половичком . Белая печка. Рядом деревянный стул. Слева стол с граммофоном |

|

2 |

Кузька подбежал к печке и палкой начал мешать хозяину спать. Из печки вылез второй домовой – Нафаня |

Кузька подбежал к печке и ухватом начал мешать хозяину спать. Из топки вылез второй домовой – Нафаня |

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

В табл. 2 представлены примеры нарушения тайминга. Эта категория связана с двумя другими, такими как «Речевая избыточность» (табл. 3) и «Излишняя информативность» (табл. 4), но при этом последние две не всегда приводят к нарушению временных границ, поэтому нужно разобраться в их отличии друг от друга.

Таблица 2

|

Нарушение тайминга |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

00.02.04–00.02.07 |

||

|

1 |

На стене висят черные часы с головой кота, белым циферблатом и двигающимися из стороны в сторону глазами. На часах без десяти одиннадцать |

На стене черные часы с головой кота, белым циферблатом и двигающимися глазами |

|

00.01.54–00.01.59 |

||

|

2 |

Туманная ночь. На переднем плане ветки сухого дерева. За ними стоит двухэтажный деревянный домик с горящими окнами. Слева стоит высокий фонарь. На заднем плане темная густая роща |

Туманная ночь. Впереди ветки сухого дерева. За ними двухэтажный деревянный дом с горящими окнами. Слева фонарь |

Таблица 3

|

Речевая избыточность |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

1 |

Теперь сорока сидит на дереве |

Сорока сидит на дереве |

|

2 |

Она подменила веник на свою длинную метлу |

Она подменила веник около ступенек на длинную метлу |

|

3 |

Весь зимний лес покрыт пушистым белым снегом |

Зимний лес покрыт пушистым белым снегом |

Таблица 4

|

Излишняя информативность |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

1 |

Кузя деловито пьет из блюдечка, сидя на двух подушках. На столе, накрытом скатертью, и бублики, и ватрушки, и пышки, и пирог |

Кузя деловито пьет из блюдечка, сидя на двух подушках. На столе, накрытом скатертью, различные угощения |

|

2 |

Гнездо содрогнулось. Кузька обернулся. Демолятор рушит ветхий деревянный дом, в котором он жил с Нафаней. Он окружен деревянным забором |

Гнездо содрогнулось. Кузька обернулся. Де-молятор рушит ветхий деревянный дом, в котором он жил с Нафаней |

На основании представленных выше примеров можно выделить три ключевых типа нарушений, каждый из которых имеет различную природу.

-

1. Нарушение тайминга относится к техническому уровню исполнения и связано с несоответствием длины тифлокомментария отведенным паузам в звуковом сопровождении.

-

2. Речевая избыточность проявляется на уровне лексики и синтаксиса и заключается в ненужных повторениях или использовании тавтологичных конструкций.

-

3. В свою очередь, излишняя информативность относится к когнитивному уровню и связана с включением в комментарий деталей, не имеющих функционального значения для восприятия сюжета.

Несмотря на различие этих категорий, они часто оказываются взаимосвязаны: речевая избыточность и излишняя информативность могут приводить к нарушению тайминга. Поэтому при анализе качества тифлокомментария целесообразно рассматривать данные типы нарушений в их комплексном взаимодействии с учетом как содержательной, так и технической стороны процесса.

В табл. 5 мы выявили только один пример, связанный с недостаточной информативностью нашего тифлокомментария.

Таблица 5

|

Недостаточная информативность |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

1 |

Кузька подбежал к печке. Из топки вылез второй домовой – Нафаня |

Кузька подбежал к печке и ухватом начал мешать хозяину спать . Из топки вылез второй домовой – Нафаня |

Ниже представлен пример диалога, предшествующий тифлокомментарию в табл. 5.

|

Диктор |

Кузька подбежал к печке и ухватом начал мешать хозяину спать . Из топки вылез второй домовой – Нафаня |

|

|

00.03.00 |

Нафаня |

– Ну Кузьма |

|

00.03.02 |

Кузя |

– Ну Нафаня |

|

00.03.04 |

Нафаня |

– Человек домовому как-никак хозяин |

Исходя из данного примера, мы можем сделать вывод, что фраза, в которой идет речь об ухвате, является ключевой в этом тифлокомментарии, потому что иначе зритель не поймет смысл последующих фраз.

В табл. 6 представлены примеры тифлокомментариев с излишней образностью.

Таблица 6

|

Излишняя образность |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

1 |

Сказочно красивый зимний лес. Деревья укутаны в роскошные снежные одежды. Маленькие изящные елочки стоят в нарядных пушистых белых шубках |

Зимний лес покрыт пушистым белым снегом |

|

2 |

Кузька свалился с метлы и упал внутрь старого пня, прогнившего, с отслаивавшейся корой |

Кузька свалился с метлы и упал внутрь трухлявого пня |

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

Примеры, приведенные в табл. 7 демонстрируют, как неправильный выбор лексической единицы может повлиять на общий смысл фразы. В примере 3 перед нами стоял выбор между двумя словами «следят» – «наблюдают». Мы отдали предпочтение второму варианту. «Следить» значит целенаправленно вести наблюдение за кем-либо6.10«Наблюдать» – любопытно рассматривать что-то7. 11 В данном случае два леших стали свидетелями погони случайно, поэтому они «наблюдают» за этим. В примере 2 из слов «клубочком» – «калачиком» мы выбрали слово «калачиком» по устойчивости его сочетания с глаголом «свернуться»: «свернуться калачиком».

Таблица 7

|

Неправильный выбор лексических единиц |

||

|

Возможный вариант |

Исправленный вариант |

|

|

1 |

Два леших недоумевающе следят за погоней |

Два леших недоумевающе наблюдают за погоней |

|

2 |

Маленький леший свернулся клубочком |

Маленький леший свернулся калачиком |

|

3 |

Линии белого дыма окутывают лес |

Струйки белого дыма окутывают лес |

Выводы. В современном обществе, где каждый человек стремится к равенству и интеграции в социальную среду, проблема социальной адаптации людей с нарушениями зрения является актуальной. Данная работа освещает проблему социальной адаптации людей с инвалидностью по зрению через тифлокомментирование и примеры его эффективного и неэффективного использования.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что тифлокомментирование (или аудиодескрипция) представляет собой специфический вид межсемиотического перевода. Как и любой вид перевода, межсемиотический перевод, в нашем случае в форме тифлокомментирования, сопряжен с лингвистическими, интерпретационными, техническими трудностями.

При выборе подходов к тифлокомментированию мультфильма «Путешествие домовенка Кузи» для повышения социальной адаптации лиц с визуальными ограничениями наиболее частотным оказался традиционный подход, что обусловлено спецификой самого мультфильма. Структура повествования и визуальный стиль мультфильма опираются преимущественно на наглядное изображение действий, предметов и обстановки, не требующих глубокой интерпретации или сложного эмоционального анализа. Поэтому превалирующий выбор в пользу традиционного подхода обусловлен в большей степени не эффективностью данного подхода, а прежде всего жанровыми и композиционными особенностями мультфильма: в нем доминируют визуальные образы, требующие денотативного описания. Ключевым фактором становится осознанность выбора стратегии тифлокомментатором в зависимости от контекста и стоящих перед ним задач.

Практический материал исследования из 134 тифлокомментариев представлен в форме, требуемой для дальнейшего озвучивания мультфильма. Планируется апробация адаптированного тифлокомментариями мультфильма в специализированных школах для слабовидящих детей в городе Красноярске.