"Поэт России" - неизвестная статья Г. В. Месняева об Иване Шмелеве

Автор: Любомудров А.М.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 2 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

Задача настоящей публикации - рассмотреть литературные связи представителей двух волн русской эмиграции, И. С. Шмелева (1873-1950) и Г. В. Месняева (1892-1967). В основу положены неизвестные архивные материалы - письма Месняева к Шмелеву периода 1949-50-х гг. Анализируются также литературно-критические работы Месняева, в которых выявлен концептуальный взгляд на творчество Шмелева и его художественно-религиозное осмысление России. Комплексное рассмотрение эпистолярия и публицистики Месянева позволяет сделать вывод о том, что Шмелев видится ему как художник, остро чувствующий Россию, проникающий в глубины ее духа, раскрывающий народную душу и истинно ценное в русском человеке. Целиком публикуется текст статьи Г. Месянева 1956 г. «Поэт России».

Иван шмелев, григорий месняев, русское зарубежье, русская литература, переписка

Короткий адрес: https://sciup.org/140300867

IDR: 140300867 | УДК: 821.161.1(1-87).09(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_2_163

Текст научной статьи "Поэт России" - неизвестная статья Г. В. Месняева об Иване Шмелеве

Dr. Hab. of Philology, Leading Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian

Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia.

К 150-летию со дня рождения И. С. Шмелева

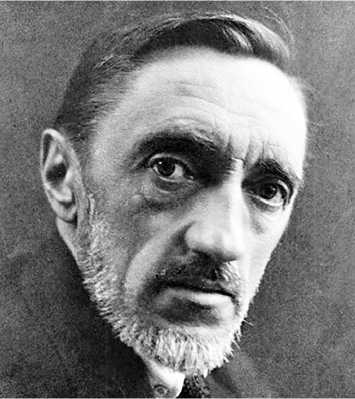

Несмотря на всенародную известность, которую получили книги Ивана Шмелева в конце ХХ в. в России, и значительное количество посвященных ему литературоведческих работ, в творческой судьбе Шмелева остается еще много белых пятен. Особенно это заметно в отношении круга общения писателя в военные и послевоенные годы. Так, в 1940-х гг. состоялось заочное знакомство двух литераторов русского зарубежья, принадлежавших к разным «волнам»

Г. В. Месняев — кадет Орловского Бахтина кадетского корпуса. Орел, 1909 г.

эмиграции, — И. Шмелева и Г. Месняева.

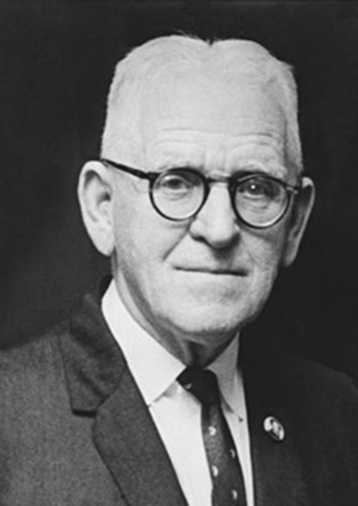

Имя Григория Валериановича Месняе-ва (1892–1967) сегодня почти забыто, между тем это был человек непростой судьбы и несомненных литературных дарований. Уроженец Тулы, участник Первой мировой войны, в 1919 г. он вступил в ряды Белой армии. В 1920–30-х гг. жил в Ростове-на-Дону, занимался вопросами здравоохранения. В годы массовых репрессий уцелел, однако сестра его была арестована и на десять лет отправлена в лагеря, ее муж расстрелян. В 1942 г. Месняев оказался на оккупированной немцами территории и через год вместе с женой и сыном выехал в Баварию. После войны находился в лагере для перемещенных лиц («Ди-Пи»), проживал в ряде немецких городов, а в 1949 г. уехал в США.

В Америке развернулось его литературное дарование. Григорий Месняев выступал как публицист и литературный критик в газетах «Наша страна» (Буэнос-Айрес) и «Россия» (Нью-Йорк) и в журнале «Возрождение» (Париж). Написал несколько книг исторической тематики: «За гранью прошлых дней» (Буэнос-Айрес, 1957), «Поля неведомой земли» (Нью-Йорк, 1962), «По следам минув шего» (Нью-Йорк, 1965). В Нью-Йорке Месняев стал редактором газеты «Россия», в 1963 г. был избран председателем Пушкинского общества.

Как пишет его биограф Е. П. Высоцкая, «главным делом своей жизни Григорий Мес-няев избрал проповедь русской культуры среди соотечественников, вольно и невольно оказавшихся вдали от родной земли, и молодого поколения, родившегося на чужбине»1. Он был убежден, что «Православие является началом и концом русской жизни и русского творчества. И только тот, кто до конца поймет значение Православия для русского народа, может понять, в чем заключается сущность русского культурного типа»2.

Внук писателя вспоминает: «В отличие от других политических эмигрантов, он сосредоточивает свое внимание на литературной проблематике, на культурных аспектах эмигрантской жизни. Придерживаясь правых политических взглядов, он был на редкость толерантным человеком, в быту — почти „либералом“. Поэтому и круг его друзей был необыкновенно широк: Борис Зайцев, Роман Гуль, Борис Бразоль, Андрей Седых, Марк Вейнбаум, Анатолий де Бранзбург… Григорий Валерианович был близок

и к митрополиту Анастасию, первоиерарху РПЦЗ»3.

Находясь в Германии, Месняев познакомился с несколькими книгами Шмелева, написанными и изданными за границей. Эти книги стали для него настоящим открытием. В Шмелеве он увидел большого русского писателя, не похожего на других, отличающегося своим пониманием России, веры и души русского народа. В 1949–50 гг. Месняев написал несколько писем Ивану Сергеевичу и получил от него ответ. Сейчас эта переписка находится в фонде Шмелева в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына (далее — ДРЗ). Письма дают представление об эстетических и идейных взглядах Месняева, его мировоззрении.

Поводом к первому письму (от 18 июня 1949 г.) стало знакомство с «Записками не-писателя» Шмелева, печатавшимися в «Русской мысли»: «И вот, в Вашем изумительном по силе художественного изображения произведении, в Вашем глубоко правдивом про

Г. В. Месняев. Нью-Йорк. 1960-е гг. тивопоставлении отношения духовно здоровой части русского народа к событию 1-го марта4 и отношения к нему же интеллигента (в лице нигилиста-дяди) — я нашел полное и глубоко радующее меня подтверждение моих дум и мыслей о России и русском народе»5. Месняев делится воспоминаниями о революционных событиях 1904–05 гг. в Нежине, свидетелем которых он был, в надежде, что они, быть может, пригодятся Шмелеву. Он подчеркивает, что беспорядки были пресечены местными жителями — крестьянами: «Порядок был установлен и установлен не растерявшейся властью, а самым настоящим народом, по его собственному почину и собственными средствами. Это была не „полицейская провокация„, не „черная сотня“, как часто называли тогда подобные народные выступления, — это был действительно самый подлинный народ»6.

В письме от 5 августа того же года Григорий Валентинович говорит о своем понимании творческой личности Шмелева и о том значении, которое играют его произведения для русских эмигрантов: «Нетрудно понять, каким утешением и откровением были эти книги для нас, особенно в нашем тогдашнем положении угнетенных и бесправных русских, слышавших только швабскую речь, не имевших ни одной печатной по-русски строчки и бывших под началом туповатых швабов. Прочтя, или, вернее, проглотив эту книгу, в которой так чудесно описана старая Москва и старая русская жизнь, — я увидел, что ее стиль, ее дух во многом отличаются от реалистического стиля и духа „Человека из ресторана“. Я понял, что Вы заняли в нашей литературе свое особое место, сказали свое собственное слово, которое роднит Вас с теми замечательными русскими людьми (например, Лесков, Ключевский), которых объединяет любовь к своему родному, понимание русской народной души, нашего прошлого.

Я считаю, что наше прошлое, своеобразие нашего быта — должны быть очищены от тех наслоений клеветы, лжи и искажении, которые, увы, накапливались поколениями русской интеллигенции, оторвавшейся от народа, ему непонятной и чуждой. И вот поэтому Ваше творчество, раскрывающее народную душу, показывающее то, что было истинно ценно в русском человеке, — мне особенно близко, дорого и ценно»7.

Вскоре Месняев переехал в Америку и в письме от 27 сентября поделился со Шмелевым своими первыми впечатлениями от этой страны: «Пишу же я о ней, во-первых, потому, что Вам как сердцеведу, может быть, будут интересны ощущения русского человека, попавшего в Новый Свет, а во-вторых, и из-за труднообъяснимого желания сказать все это именно Вам». Отдавая должное американскому народу, «создавшему за какие-нибудь 200 лет такое своеобразное, свободное и богатое государство», упомянув, в частности, прекрасные и бесплатные для посетителей музеи, Месняев признается, что весь комфорт здешней жизни все же не в состоянии «вытеснить неутоленного чувства родины»8. Он надеется найти в Америке книги Шмелева, которые не удалось прочесть в Европе: «Няню из Москвы», вторую часть «Путей небесных» и завершение «Лета Господня».

Сохранилось единственное ответное письмо Шмелева, оно датировано 15 июля 1949 г. Иван Сергеевич благодарит за высокую оценку «Записок неписателя» и признается: «Слава Богу, читатель у меня есть — и — чуткий. И — что важно — новый читатель оттуда и принимает душой даже трудное (по духу) — „Неупиваемую Чашу“. Знаю, что „Записки неписателя“ не для газеты, но — такова наша скудость во всем.

Вы, думаю, лет на 15 моложе меня: я родился в 1873 г. Вам надо писать. Еще раз — спасибо. Если бы наш образованный слой понимал свой чудесный народ! Что было бы!.. С таким народом можно преобразить мир! Верю. Сим и движусь. Да все еще не могу вложиться в эту основную (художественную) работу. А только о России и писал!

Жму руку. Ваш Ив. Шмелев»9.

Познакомившись с эмигрантским творчеством Шмелева, Месняев нередко упоминал его в своих литературно-критических и публицистических заметках. Писатель предстает в них как художник, чувствовавший Россию с необычайно остротой, проникавший в глубины ее духа. Именно таким рисует Шмелева Месняев в «Слове о русской культуре» (1953): «Эта культура проявлялась во вне и в других формах: в формах самой жизни русского народа, в его быту, в его обычаях, обрядах, верованиях, во всей крепости его жизненного уклада. Он был исполнен тончайшей поэзией, свидетельствовавшей о высокой духовности русского человека, об его всегдашнем стремлении ввысь, в поисках Божьей Правды. Для подтверждения этого достаточно назвать всем известное произведение наиболее чуткого русского писателя И. С. Шмелева „Лето Господне“. В нем писатель с исключительной выпуклостью показал нам всю красоту, яркость, красочность, полнокровность и полнозвучность старой русской жизни, связанной крепчайшими нитями с русской Православной Церковью. Годовой церковный круг — Лето Господне, придавал этой жизни необыкновенную значительность, наполнял ее до краев благоуханной поэзией, делал ее крепкой, устойчивой и настоянной. Вот, вся эта сумма проявлений русского народного духа, в своей совокупности, и образует то единственное духовное явление, которое и носит название русской национальной культуры, занимающей особое и почетное место в культуре общечеловеческой»10.

Несколько работ Г. Месняева целиком посвящены Шмелеву: «Страстное сердце» («Русское воскресение», 1960, 25 июня), «Певец ушедшей Руси» («Наша страна», 1960, 7 июля), «Поэт России» («Наша страна», 1961, 3 янв.), «Русская книга» («Россия», 1964, 17 апр.), «Памяти И.С. Шмелева» («Наша страна», 1965, 20 июля) и др. Эти статьи, опубликованные к дням памяти писателя, отмечены в некоторых библиографических списках литературы о Шмелеве. Но в них не упомянута более ранняя работа Месняе-ва, напечатанная в газете «Русское Воскресение» (1956, 26 июля)11. Ее название — «Поэт

России» — совпадает с заголовком статьи 1961 г. в «Нашей стране». Однако сопоставление текстов показывает, что это разные работы. Статья 1961 г. посвящена обозрению творческого пути Шмелева, его раннему увлечению революционными идеями и последующему раскаянию, она содержит обширные цитаты из произведений писателя, а также полемику с критиками русского зарубежья: «Отрицая новые суждения писателя о России и ее революции, некоторые эмигрантские круги оказались вовсе не способными понять самое главное, что заключено в произведениях И. С. Шмелева, написанных им в эмиграции. Они, эти круги, не поняли того, что он вовсе не был простым бытописателем, а глубоко искренним, страстным, страдающим русским писателем, всею своею душою стремившимся найти ответы на самые главные вопросы не только русской, но и общечеловеческой жизни»12.

Ранняя же работа Месняева «Поэт России» отличается свежестью восприятия, компактностью, глубиной осмысления, раскрывает историческое, духовное и литературное значение Ивана Шмелева — в той степени, как их понимает критик. Несомненная заслуга автора «Записок неписателя» видится Месняеву в том, что он сказал о трагических для России ошибках гуманитарной интеллигенции, о противоборстве разрушительного и созидательного направлений русской мысли. Литература в массе своей прошла мимо коренной сути русской жизни, которую постигал и живописал Шмелев. Роковой раскол между двумя Россиями — «цивилизованной» и «простонародной», углубляясь с каждым годом, привел страну к катастрофе. Месняев защищает Шмелева от нападок Г. Адамовича, которого он относит к людям, лишенным органического чувства «родного». Автор статьи говорит о героях произведений Шмелева, которые представляют лучший тип русского простого человека, души которого еще не коснулись соблазны западной цивилизации. Скрытые от читателей в самой России, книги Шмелева, как уверен Месняев, рано или поздно придут на родину, и тогда откроются запечатленные в них сокровища русского национального духа.

Эта статья, напечатанная в редком и труднодоступном издании («Русское Воскресение», 1956, 26 июля), вводится в научный и читательский оборот. Публикуем ее как ценный источник, вносящий дополнительные краски в палитру мнений и оценок творчества выдающегося прозаика ХХ в.

Г. В. Месняев

ПОЭТ РОССИИ

Об И. С. Шмелеве выдающийся русский мыслитель проф. И. А. Ильин писал так: «Шмелев замечательный художник наших дней. Он поэт России 13. Изобразитель исторически сложившегося душевного и духовного уклада, и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ в его подъеме и падении, в его силе и слабости, в его умилении и его окаянстве»14.

Действительно, И. С. Шмелев был поэтом России, и даже не поэтом, а человеком, страстно и беззаветно преданным и, если можно так сказать, одержимым Россией.

Эта преданность и одержимость меньше всего относилась к просвещенной, цивилизованной, столичной России, проникнутой европейским духом, а к необъятной уездной России, для которой духовным центром были не университетские кафедры, а Троицко-Сергиевская Лавра.

Он не был предан той России, которая отражаясь в министерских кабинетах, в парламентских фракциях, в редакциях газет и толстых журналов, на студенческих сходках и на лекциях об Оскаре Уайльде. Такая Россия не привлекала его. Близка и мила его сердцу была совсем другая Россия — древняя и диковатая, непонятная и непонятая кабинетами, фракциями, редакциями и партиями, и жившая в уездной глуши, в тишине монастырских келий, на церковных па-

Иван Сергеевич Шмелев

пертях, в шуме многоликих, красочных ярмарок, в вагонах третьего класса, на раз- мытых дождями большаках и проселках,

в трактирах, на паромах, на переправах, в тишине осенних лесов и полей.

Такая Россия, представленная так называвшимся «простонародьем», вылившаяся в крепкие и красочные формы, — на всю жизнь заворожила И. С. Шмелева, придав его личности и творчеству совершенно своеобразные и ему только свойственные черты и свойства.

Описанный им с редким искусством и любовью старорусский бытовой уклад именовался им «замоскворецко-купеческим». Уклад «исконный, „качельный“, с собаками цепными, с гвоздяными заборами, курильницами староверов, с лестовками, гаданьями, сонниками, утренями, с „мамками“, с обрядностью… с няниными сказками, с болезненной, до обмороков, стыдливостью, с предельным целомудрием… с множеством икон в доме обмоленных, почти живых, с глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко, глядит и шепчет» («Записки неписателя»)15.

За гвоздяными заборами русский просвещенный человек тех времен не увидал икон, «обмоленных, почти живых», не почувствовал дыхания иного мира и не услышал его шепота. И в этом-то и сказалось то порочное и роковое, что привело нас к крушению.

Описанный И. С. Шмелевым, дышавший древностью, русский коренной быт, уже задолго до революции, постепенно стал выдыхаться, терять свои яркие краски и запахи и вырождаться. Теперь же от него и следа не осталось, он накрепко стерт с лица русской земли и выкорчеван с корнем.

Не это ли обстоятельство дало основание Георгию Адамовичу написать об И. С. Шмелеве в первой книжке нью-йоркского журнала «Опыты» так: «Шмелев казался очень русским писателем, уж таким русским, что „русее“ не бывает, а на деле он, при своем — для меня несомненном и большом — таланте, при своей страдальческой искренности, — был отступником и вел от имени России запоздалую, измельчавшую, выдохшуюся, славянофильскую игру, которая ничем, кроме конфуза, кончиться не может»16.

Нет смысла возобновлять старый спор, ведшийся Пушкиным и Чаадаевым. Нет смысла убеждать людей, лишенных органического чувства «родного», в том, что приверженность к своему — русскому и вера в то, что это «свое», «русское» даже и тогда, когда умер навсегда старый быт, — и посейчас продолжает жить в глубоких недрах русской жизни — не есть вовсе никакое «отступничество» и «выдохшееся славянофильство», а неистребимое естественное и благородное человеческое чувство, не могущее умереть и дающее человеку, его исповедующему, величайшее счастье.

Именно этим-то чувством покойный И. С. Шмелев был покорен до конца, и оно-то, несмотря на многие и многие страдания, выпавшие на его долю, делало его бесспорно счастливым предельной его близостью к той «неупиваемой чаше» русского народного духа, из живительных и чистых источников которого он черпал и поэтическое вдохновение, и утешение, и силу жизни.

Любя Россию только за то, что она была Россией, т. е. своей, родной, — И. С. Шмелев, как никто другой из русских писателей, необыкновенно тонко понимал правдивость известной русской поговорки: «не по хорошему мил, а по милу хорош». Она, Россия, была для него хороша, во всех ее видах, во всех ее проявлениях. А потому-то его главные, наиболее характерные для него произведения: «Лето Господне», «Богомолье», «Няня из Москвы» — звучат как настоящие симфонии, прославляющие русскую жизнь, русского человека, его православную душу, веру, благочестие, сердечность, душевность и поэтичность.

Кто такая, например, «Няня из Москвы»? Кто эта простая, немудреная, неученая женщина, часто смешная, но всегда трогательная в чистоте своей души, в простоте и честности ее мышления, в наивной бесхитростности и в непоколебимости тех дедовских понятий, которые она впитала во ржах и конопляниках тульской деревни?

Она представляла собой всю уездную Россию; представляла собой лучший тип русского простого человека, души которого еще не коснулись соблазны западной цивилизации.

В России и посейчас есть люди той же плоти и крови, того же духа, как пушкинские Савельич и капитан Миронов, лермонтовский Максим Максимович, Несмертельный Голован и дьякон Ахилла Лескова, севастопольские и кавказские герои Толстого, о. Христофор («Степь») и епископ Петр («Архиерей») Чехова и многие другие, к которым так неудержимо тянулось сердце И. С. Шмелева.

Эта его тяга к своим простым героям и их превозношение не является вовсе «запоздалым», «выдохнувшимся» и «измельчавшим» славянофильством, и тем менее «отступничеством», как утверждает Адамович, а твердой основой русского мироощущения и миропонимания.

Незадолго до смерти И. С. Шмелева в парижской «Русской мысли» печатались его «Записки неписателя», к сожалению, прошедшие мимо внимания русского читателя и ему мало известные. Между тем, в этих «Записках», очень характерных для мировоззрения писателя, он коснулся своих детских впечатлений от самого трагического события русской истории — цареубийства 1-го марта 1881 года, предопределившего роковой конец императорской России.

Реакция интеллигентского общества на это событие общеизвестна: можно утверждать, что общество это, в своем большинстве, с радостью встретило «смерть тирана», создав благочестивую легенду о людях, убивших великого Царя.

У Шмелева же в «Записках неписателя», а также в рассказе «Страх» («Избранные рассказы» Чеховского издательства), — с исключительной яркостью и жизненностью описано то, как на смерть Императора Александра II отозвались не профессора, адвокаты, студенты и писатели, а штукатуры, протодьяконы, конюхи и мелкие купцы в картузах и поддевках.

В описании этом живо ощущается сила того народного гнева, грозное и умноженное эхо которого было суждено услышать нам в те дни, когда народ, уже развращенный своими просветителями и освободителями, — свел старые счеты с «барами», «буржуями» — и всеми теми, кто жил жизнью для него чуждой и ему непонятной.

В «Записках неписателя» необыкновенно ярко и красочно была показана здоровая реакция еще не пошатнувшегося в своей верности «простонародья» на сокрушающий удар, нанесенный 1-го марта по главной скрепе Российского Государства.

Когда я прочел «Записки неписателя», мне показалось, что в них чрезвычайно выпукло показана разница между двумя друг другу враждебными Россиями, — цивилизованной и простонародной, — именно та разница, которая, углубляясь с каждым годом, привела русских людей к страшной катастрофе. Об этом я написал письмо И. С. Шмелеву, которое, видимо, чем-то тронуло его, ибо он, несмотря на свои недуги, ответил мне, человеку ему неведомому, письмом, датированным 15-го июля 1949 года.

В письме этом, между прочим, он писал: «Слава Богу, читатель у меня есть и чуткий. И что важно — новый читатель оттуда … и принимает душой даже трудное (по духу) — „Неупиваемую Чашу“. Знаю, что „Записки неписателя“ не для газеты, но такова наша скудость во всем… Еще раз спасибо. Если бы наш образованный слой понимал свой чудесный народ. Что было бы!.. С таким народом можно преобразить мир! Верно. Сим и движусь. Да все еще не могу вложиться в эту основную (художественную) работу. А только о России и писал»17.

В этих немногих строках к случайному корреспонденту И. С. Шмелев изложил самое главное, что составляло основу его чисто русского мировоззрения. Мировоззрение это зиждилось на его глубочайшей вере в русский народ, непоколебленной даже страшными делами революции; И. А. Бунин в «Окаянных днях» вспоминает: «Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал: — „Нет, я верю в русский народ!“»18

Вера эта не была призрачной. Она основывалась не на книжном и кабинетном любовании воображаемым народом; истоки ее были в той московской, православной и, отчасти, старообрядческой крови, которая текла в жилах покойного писателя и сближала его с простым народом. Потому православие его не было надуманным и искусственным богоискательством, а простой, немудреной, но искренней тягой русского человека к родной Православной Церкви, в стенах которой объединились люди одного духа, все те, кто ходил для получения благословения к «батюшке — отцу Варнаве» в Троицко-Сергиевскую Лавру и в другие православные русские обители. В прекрасном рассказе «У старца Варнавы», насыщенном ароматом простой русской народной веры, — Шмелев со своим всегдашним мастерством и с удивительной простотой объясняем нам значение этой веры для простого русского человека, которого «Батюшка — Варнава благословил „на путь“. Дал крестик и благословил. Крестик — и страдания, и радость. Так и верю»19.

К этим словам нечего прибавить. Для тех, кто чует сердцем значение крестика , данного нам в наш русский «путь», — в них все попятно. Тех же, кто считает эти слова запоздалыми, выдохшимися в измельчавшимися, все равно не убедишь и не разуверишь. Их разве можно только пожалеть.

Как писатель, как певец и поэт простого русского народа, И. С. Шмелев — неповторим уже потому, что уже нет и, конечно, больше никогда не будет того стародавнего русского быта, который исчез навсегда и который <он> так хорошо знал и ценил.

Однако это вовсе не значит, что вместе со смертью старого русского быта духовно умер как писатель и сам И. С. Шмелев. Совсем наоборот. Тот новый читатель оттуда , который, по его собственному свидетельству, сразу после своего освобождения понял и принял душой даже самое трудное по духу в творчестве И. С. Шмелева, — представлял собой только передовой отряд той народной массы, которая, томясь в бездуховной атмосфере современной России, жадно, инстинктивно тянется именно к тому, о чем всю свою жизнь писал И. С. Шмелев.

Он сейчас совершенно неизвестен в России. Ни одно из его произведений, писанных им в эмиграции, не только никогда не было напечатано в Советской России, ни об одном из них нигде даже не было упомянуто. Разве только те немногие, которые в свое время прочли «Человека из ресторана», — знают имя писателя Шмелева.

Но «Человек из ресторана» — еще не Шмелев, и даже совсем не Шмелев. Подлинный же, настоящий Шмелев, творец «Лета Господня», «Богомолья» и «Няни из Москвы» — остался для русского народа скрытым и неведомым.

Однако, бесспорно, настанет время, когда перед русскими людьми «там» откроются сокровища русского национального духа, накопленные русскими изгнанниками за пределами русской земли. То, что было написано за границей крупными русскими писателями, и в их числе И. С. Шмелевым, — будет иметь для русских людей особый интерес и особое значение, ибо все это писалось под совершенно иным углом зрения, нежели тот, под которым писали бы русские писатели, не будь революции и связанной с ней переоценки ценностей.

Нет, поэтому, никакого сомнения в том, что зарубежные произведения И. С. Шмелева, в надлежащее время, займут совершенно особое место в русской литературе. Нет сомнения и в том, что русский народ найдет в них неисчерпаемый источник, подлинную «неупиваемую чашу», из коей он и будет черпать живительные соки для своего нравственного обновления и национального возрождения.

Список литературы "Поэт России" - неизвестная статья Г. В. Месняева об Иване Шмелеве

- Адамович Г. В. Комментарии // Опыты (Нью-Йорк). 1953. № 1. С. 94-95.

- Высоцкая Е. П. Токмо за совесть: писатель Григорий Месняев // Донской временник. Год 2018-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2017. Вып. 26. С. 138-147. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m18/1/art.aspx?art_id=1590 (дата обращения: 31.01.2023).

- Григорий Месняев-младший. [Предисловие к публикации хроники Г. В. Месняева "Предки".] URL: https://magazines.gorky.media/nj/2014/277/predki.html (дата обращения: 31.01.2023).

- Ильин И. А. "Иван Сергеевич Шмелев" // День Русского Ребенка (Сан-Франциско). 1948. Вып. 15. С. 46-50.

- Месняев Г. В. Письма к И. С. Шмелеву // ДРЗ. Ф. 41. Оп. 3. Ед. хр. 506.

- Месняев Г. В. Поэт России // Русское воскресение. 1956. № 58, 26 июл. С. 3.

- Месняев Г. В. Слово о русской культуре // Православная Русь. 1953. № 19, 1/14 окт. URL: https://proza.ru/2016/10/22/144 (публикация А. Н. Стрижева, М. А. Бирюковой) (дата обращения: 31.01.2023).

- Шмелев И. С. Письмо к Г. В. Месняеву от 15 июля 1949 г. // ДРЗ. Ф. 41. Оп. 3. Ед. хр. 243.

- Шмелев И. С. Собр. соч.: В 8 т. / Сост. Е. А. Осьмининой. М.: Русская книга, 1998-2000.