Показатели молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от максимального удоя коров-матерей

Автор: Чеченихина Ольга Сергеевна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 2 (46), 2022 года.

Бесплатный доступ

Известно, что специфика племенного скотоводства заключается в эффективности использования продуктивного потенциала животных. Селекционная работа с применением высокопродуктивных коров способствует увеличению количества и использования ценного генетического потенциала в последующих поколениях. Целью наших исследований являлось изучение показателей молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от максимального удоя коров-матерей. Анализ полученных данных осуществляли при формировании групп из числа коров-первотелок оцениваемого стада в зависимости от уровня удоя коров-матерей за период наивысшей лактации (n = 1865). Основная масса исследуемых животных отнесена к коровам, чьи матери имели удой за наивысшую лактацию в пределах 6000-14000 кг молока. Высокие показатели удоя матерей за наивысшую лактацию дали возможность потомкам занять лидирующие позиции в стаде по количеству молока, молочному жиру и белку (p

Наивысшая лактация, черно-пестрая порода, коровы-матери, коровы-дочери, молочная продуктивность дочерей, молочная продуктивность матерей

Короткий адрес: https://sciup.org/149140636

IDR: 149140636 | УДК: 636.2 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_3_157

Текст научной статьи Показатели молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от максимального удоя коров-матерей

Стабилизация отрасли животноводства служит необходимым критерием развития молочного скотоводства. В современных условиях хозяйствования одним из важных факторов, который оказывает непосредственное влияние на отрасль, служит эффективность производства молока и молочной продукции. И данная эффективность завит от уровня использования продуктивного потенциала животных, для максимальной реализации которого необходимо создавать соответствующие условия. Как известно, невысокая ли низкая рентабельность молочных сельскохозяйственных организаций снижает их конкурентоспособность.

В стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г.) существенно значимым направлением является обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости нашей страны, конкурентоспособности отечественной продукции на продовольственных рынках, понижение или исключение различных технологических рисков в АПК России. Реализация задач Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в направлении обеспечения продовольственной независимости нашей страны заметно увеличила рост племенной базы молочного скотоводства. Отечественные сельхозтоваропроизводители за последние несколько лет наращивают производство молочной продукции в среднем на 3,0%, увеличивая поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах до 18,1 млн голов. Специалисты утверждают, что увеличение производства молока на предприятиях нашей страны связано в том числе и с вводом в эксплуатацию крупных молочных комплексов. При этом известно, что интенсивные технологии требуют от зоотехников и селекционеров дополнительных навыков, а от молочных животных ‒ усовершенствованных биологических и технологических качеств.

При этом то поголовье, которое имеется на данный момент в отечественных племенных стадах высокопродуктивного поголовья коров, всецело не обеспечивает процесс получения нового поколения животных с необходимыми биологическими и технологическими параметрами. Традиционные методы ведения селекционно-племенной работы в условиях модернизации и интенсивности применяемых технологий при производстве молока не позволяют полностью использовать генетический потенциал животных. На сегодняшний день существует необходимость увеличения числа селекционных параметров крупного рогатого скота, которые включали бы не только ряд продуктивных и технологических показателей, но и продуктивное долголетие, адаптационные характеристики и устойчивость к заболеваниям. Следовательно, необходима более точная стандартизация племенных коров.

Основной задачей молочного скотоводства является увеличение уровня продуктивности крупного рогатого скота путем разведения высокопродуктивных животных [1‒5]. Каждый организм, как известно, наследует от предков ряд генотипических и фенотипических признаков, формируя определенные качества под действием различных факторов внешней среды.

На уровень молочной продуктивности коров оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. К числу внутренних факторов ученые в первую очередь относят происхождение животных. Широкое использование при воспроизводстве стада высокопродуктивных коров с высоким потенциалом продуктивности предков значительно укоряет совершенствование молочных стад [6, 7].

Вопросами наследуемости высокой молочной продуктивности коров, повышения качества молока озадачены многие отечественные ученые [8, 9, 10]. По мнению исследователей, генетический прогресс в молочном скотоводстве обусловлен не только качественными характеристиками отцов-производителей, но и коров-матерей. В литературе имеются данные анализа влияния коров-матерей на показатели молочной продуктивности потомков, на их продуктивное долголетие и уровень здоровья [11‒15].

Следует отметить, что в настоящее время встречаются различные научные данные по этому вопросу. Так, Т.Ф. Лефлер и др. [16] подтверждают, что на формирование показателей молочной продуктивности коров-дочерей большое влияние оказывает уровень продуктивности их матерей.

При этом Е.Р. Валиева с коллегами [17] указывают на то, что уровень удоя коров-матерей не оказывает существенного влияния на удой их потомков. Ученые допускают возможность получать высокоудойное потомство и от низкопродуктивных коров-матерей.

Следовательно, данное направление работы в настоящее время по-прежнему актуально и требует постоянных исследований применительно к породе крупного рогатого скота и региону разведения.

Целью наших исследований являлось изучение показателей молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от максимального удоя коров-матерей.

Материал и методы исследований

Работа проводилась в стаде коров черно-пестрой породы на базе сельскохозяйственного предприятия Свердловской области в период 2017‒2019 гг.

Анализ полученных данных осуществляли при формировании групп из числа коров-первотелок оцениваемого стада в зависимости от уровня удоя коров-матерей за период наивысшей лактации (n = 1865). В 1-ю группу вошли коровы с удоем матерей за наивысшую лактацию 8000 и менее кг (n = 376), во 2-ю – от 8001 до 9000 кг (n = 367), в 3-ю – от 9001 до 10000 кг (n = 443), в 4-ю – от 10001 до 11000 кг (n = 333), в 5-ю группу – от 11001 и более кг (n = 346).

Оценку племенных и продуктивных качеств исследуемых животных осуществляли в соответствии с «Порядком и условиями проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочномясного направлений продуктивности» (приказ Минсельхоза РФ №379 от 28.10.2010 г.), «Правилами ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» (приказ Минсельхоза РФ №25 от 01.02.2011 г. с изменениями на 10 июня 2016 года). Данные по показателям продуктивности животных обрабатывали с использованием базы данных предприятия информационно-аналитической системы «СЕЛЭКС». Обработку полученных результатов проводили в программе «Microsoft Excel».

Результаты исследований

Уровень эффективности молочного скотоводства определяется специфичностью отрасли в тесной взаимосвязи со степенью использования продуктивного потенциала молочных коров. Селекционно-племенная работа подразумевает всестороннее использование высокопродуктивных коров, которое ведет к повышению концентрации и дальнейшей реализации ценного генетического потенциала в будущих поколениях.

Удой коров за наивысшую лактацию является важным селекционным показателем в племенном скотоводстве. В оцениваемом стаде коровы черно-пестрой породы максимального уровня удоя достигали в среднем к 1,8 лактации. Лишь у 18% голов зафиксирован максимальный удой в период 3-й лактации, остальные животные – на 1-й и 2-й лактациях. Решающим фактором в данном вопросе является продолжительность продуктивного использования молочных коров, которая в данном стаде составляла в среднем 2,8 лактаций.

Исследуя данные о влиянии продуктивности матерей на удой и качественный состав молока дочерей, установлено ( табл. 1 ), что у 443 коров-дочерей матери имели наивысший удой от 9001 до 10000 кг. На 4,0% меньше животных с продуктивностью матерей 8001‒9000 кг, на 5,9% голов ‒ с удоем коров-матерей 10001‒11000 кг.

Таблица 1 – Распределение коров-дочерей черно-пестрой породы относительно удоя коров-матерей за наивысшую лактацию

|

Удой коров-матерей за наивысшую лактацию, кг |

Количество коров-дочерей |

|

|

голов |

% |

|

|

2000‒3000 |

1 |

0,1 |

|

3001‒4000 |

1 |

0,1 |

|

4001‒5000 |

6 |

0,3 |

|

5001‒6000 |

20 |

1,1 |

|

6001–7000 |

90 |

4,8 |

|

7001‒8000 |

258 |

13,9 |

|

8001–9000 |

367 |

19,7 |

|

9001–10000 |

443 |

23,7 |

|

10001–11000 |

333 |

17,8 |

|

11001–12000 |

195 |

10,5 |

|

12001–13000 |

104 |

5,6 |

|

13001–14000 |

26 |

1,4 |

|

14001–15000 |

17 |

0,9 |

|

15001‒16000 |

2 |

0,1 |

|

16001‒17000 |

2 |

0,1 |

|

Итого оценено |

1865 |

100,0 |

Количество коров-дочерей, чьи матери имели удой 2000‒5000 кг молока за наивысшую лактацию, было меньше (от 0,1 до 0,3%).

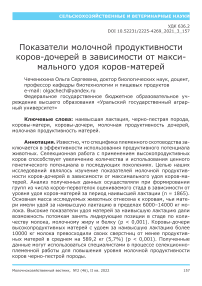

На рисунке 1 наглядно изображено, что основная масса исследуемых животных отнесена к коровам, чьи матери имели удой за наивысшую лактацию в пределах 6000‒14000 кг молока.

В стаде оцениваемых животных в среднем удой коров из числа матерей составил 9382,3 кг (± 37,2) при Cv (коэффициент вариации удоя) 16,9%. Вышеуказанные данные дали возможность полагать, что исследуемое стадо выравнено по показателю удоя коров-матерей за наивысшую лактацию.

Удой коров-матерей за наивысшую лактацию, кг

Рисунок 1 - Распределение коров-дочерей относительно удоя коров-матерей за наивысшую лактацию, голов

Целесообразно подвергнуть анализу удой коров-дочерей относительно максимального удоя их матерей за различные периоды лактации. Анализ показал ( табл. 2 ), что удой матерей за наивысшую лактацию, равный более 11000 кг молока, дал возможность потомкам занять лидирующие позиции в стаде по количеству молока, молочному жиру и белку (p < 0,001).

Уровень удоя 5-й группы коров-дочерей выше, чем 1-й, 2-й, 3-й и 4-й, за первые 100 дней лактации соответственно на 240,0 (7,8%), 145,0 (4,7%), 140,0 (4,5%) и 37,0 кг (1,2%), за 305 дней – на 1160,0 (12,9%), 707,0 (7,9%), 517,0 (5,8%) и 172,0 кг (1,9%); за лактацию – на 540,0 (5,1%), 983,0 (9,3%), 774,0 (7,3%) и 353,0 кг (3,3%).

Таблица 2 – Удой и показатели молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от удоя коров-матерей за максимальную лактацию, Χ ± SX

|

Показатель |

Группа коров-дочерей, продуктивность коров-матерей за наивысшую лактацию |

||||

|

I, 8000 и менее кг |

II, от 8001 до 9000 кг |

III, от 9001 до 10000 кг |

IV, от 10001 до 11000 кг |

V, 11001 и более кг |

|

|

Удой за первые 100 дней лактации, кг |

2875,0 ±22,1 |

2970,0 ±23,4 |

2975,0 ±23,3 |

3078,0 ±24,1 |

3115,0 ±25,2*** |

|

Удой за 305 дней, кг |

7807,0 ±68,1 |

8260,0 ±72,3 |

8450,0 ±71,2 |

8795,0 ±75,0 |

8967,0 ±74,3*** |

|

Удой за лактацию, кг |

9991,0 ±135,1 |

9548,0 ±155,2 |

9771,0 ±140,1 |

10178,0 ±159,1 |

10531,0 ±164,3*** |

|

МДЖ за 305 дней лактации, % |

4,02±0,01 |

4,03±0,01 |

4,02±0,01 |

3,97±0,01 |

3,98±0,01 |

|

МДБ за 305 дней лактации, % |

3,16±0,01 |

3,14±0,01 |

3,16±0,01 |

3,16±0,01 |

3,17±0,01 |

|

Молочный жир за 305 дней лактации, кг |

313,84±2,71 |

333,68±2,95 |

339,97±2,81 |

349,04±3,06 |

356,89±3,07*** |

|

Молочный белок за 305 дней лактации, кг |

246,70±2,15 |

259,99±2,38 |

267,24±2,31 |

277,83±2,55 |

284,25±2,45*** |

|

Коэффициент молочности, кг |

96,89±0,57 |

96,55±0,69 |

99,07±0,62 |

98,47±0,68 |

99,10±0,66* |

|

* при p < 0,05; *** при p < 0,001. |

|||||

Показатели жирномолочности и белковомолочности у коров-дочерей разных групп отличались незначительно. При этом по белку в молоке превосходили коровы, чьи матери имели удой за максимальную лактацию 11001 кг и выше, при наименьшем уровне массовой доли жира в молоке среди всех оцениваемых животных.

Количество молочного жира и молочного белка у коров-дочерей 5-й группы больше по сравнению с другими оцениваемыми группами в среднем по жиру на 22,8 кг (p < 0,001), по белку – на 21,3 кг (p < 0,001).

Известно, что у молочных коров существует положительная взаимосвязь между живой массой и уровнем их продуктивности. Питательные вещества, необходимые для образования молока, поступают к молочной железе с кровью из пищеварительной системы. Фактор кормления животных здесь играет немаловажную роль. Анализ уровня кормления коров специалистами проводится с учетом живой массы животных в период лактации. Коэффициент молочности позволяет получить представление о том, какое количество молока продуцирует корова в пересчете на 100 кг ее массы. В наших исследованиях установлено, что показатель коэффициента молочности коров-дочерей, имеющих высокопродуктивных предков (5-я группа), выше по сравнению с другими группами животных. По сравнению с 1-й группой разница равна 2,2 кг (p < 0,05), со 2-й – 2,6 кг (p < 0,05). Разница значений коэффициента молочности между 3-й, 4-й и 5-й группами животных недостоверна и составила от 0,03 до 0,63 кг.

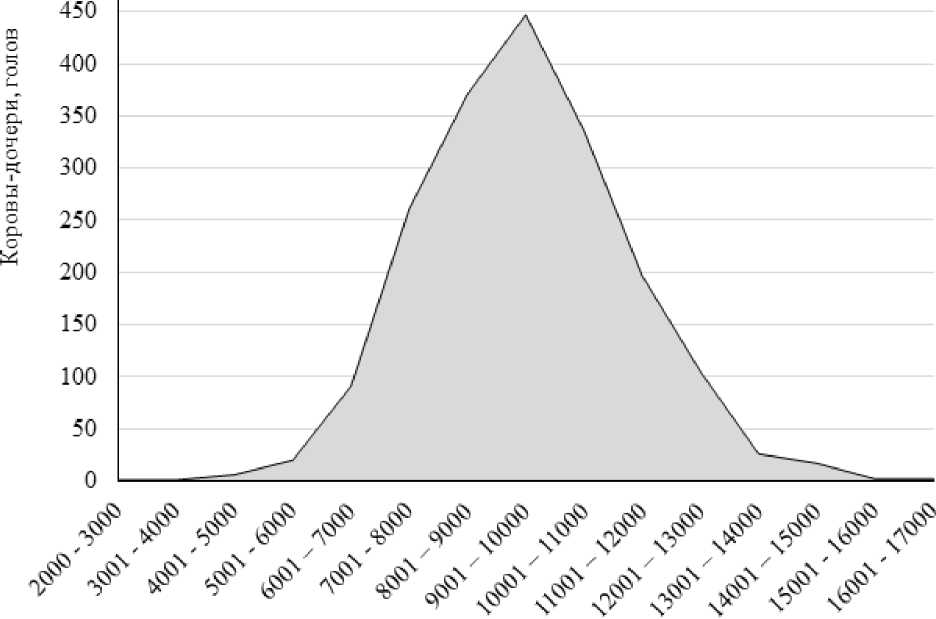

Довольно высокий удельный вес коров из числа дочерей с удоем выше 10000 кг молока за максимальную лактацию отмечен в 4-й и 5-й группах исследуемых животных ‒ 40,5–42,7% голов ( рис. 2 ).

■ I группа, 8000 кг и менее

■ V группа, 11001 кг и более

■ II группа, 8001-9000 кг

■ Ш, группа, 9001

10000 кг

■ IV группа, 10001 -

11000 и-

Рисунок 2 - Численность коров-дочерей с наивысшей продуктивностью выше 10000 кг молока в зависимости от наивысшей продуктивности коров-матерей, %

Данные позволяют делать вывод о том, что уровень удоя коров-матерей за наивысшую лактацию связан с удоем коров из числа дочерей исследуемого стада.

Изучение продолжительности периода производственного использования коров показало, что потомки матерей с удоем за наивысшую лактацию 9000 кг молока (и менее) использовались более продолжительный период ‒ в среднем на 0,1 лактации дольше по сравнению с другими группами коров без достоверной разницы в показателях. Дочери 2-й изучаемой группы за весь период хозяйственного использования дали больше молока по сравнению с 1-й, 3-й, 4-й и 5-й группами соответственно на 736,0 (3,1%), 1235,0 (5,2%), 485,0 (2,0%) и 1574,0

кг (6,6%).

Анализ основных показателей экономической эффективности производства молока позволил делать следующие выводы: в пересчете на базисную массовую долю жира в молоке коровы 5-й группы имели самые высокие показатели среди сверстниц по удою – 10353,5 кг. Разница в данном случае составила в среднем 609,2 (5,9%) по сравнению с животными других оцениваемых групп. При этом в 5-й группе животных себестоимость 100 кг молока меньше в среднем на 61,2 рублей. Наибольшая прибыль от реализации 100 кг молока (286,2 рублей) получена в группе коров, чьи матери являлись самыми высокопродуктивными. Уровень рентабельности производства продукции в 5-й группе коров составил 29,7%, что в среднем на 7,6% выше по сравнению животными других оцениваемых групп.

В целом же абсолютно каждый организм несет в себе наследственные задатки. Молочная продуктивность коров при этом не является исключением. Поэтому отбор и подбор животных из числа родителей, которые способны довольно устойчиво передавать высокий уровень молочной продуктивности потомству, должен осуществляться целенаправленно в каждом племенном предприятии по разведению молочного скота.

Заключение

Таким образом, уровень молочной продуктивности коров-матерей оказывает существенное влияние на уровень удоя потомства, закрепляя тем самым свое высокое значение в селекционном процессе. Коровы-дочери высокопродуктивных матерей с удоем за наивысшую лактацию более 10000 кг молока превосходили своих сверстниц от менее продуктивных матерей (до 10000 кг) в среднем на 589,2 кг (5,7%). Полученные в результате научных исследований данные могут использоваться специалистами в процессе селекционно-племенной работы для повышения уровня молочной продуктивности коров черно-пестрой породы.

Список литературы Показатели молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от максимального удоя коров-матерей

- Бирюкова, С.А. Молочная продуктивность матерей и их дочерей в стаде голштинского скота ООО «Слактис» Псковской области / С.А. Бирюкова, А.В. Харитонов, Ю.В. Аржанкова // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. - 2021. -№ 1 (34). - С. 3-10.

- Стрекозов, Н.И. Научное обоснование оптимального уровня продуктивности молочного стада черно-пестрой породы / Н.И. Стрекозов, В.Н. Виноградов, Г.Н. Крылова // Молочное и мясное скотоводство. - 2021. - № 8. - С. 15-18. DOI: 10.33943/MMS.2021.94.11.003

- Бузмакова, Е.Д. Использование высокопродуктивных коров черно-пестрой породы в племенной работе в Кировской области / Е.Д. Бузмакова, Е.Н. Усманова // Аграрная Россия. - 2018. - № 5. - С. 35-38. DOI: 10.30906/1999-5636-2018-5-35-38

- Харитонова, А.С. Наследуемость селекционных признаков в линиях голштинского скота / А.С. Харитонова // Биология в сельском хозяйстве. - 2019. - № 4 (25). - С. 7-10.

- Подречнева, И.Ю. Влияние индекса антигенного сходства родителей на молочную продуктивность коров Костромской породы / И.Ю. Подречнева // Научная жизнь. - 2018. - № 7. - С. 83-88.

- Болотова, Л.Ю. Развитие телок голштинизированной черно-пестрой породы в зависимости от молочной продуктивности матерей / Л.Ю. Болотова, В.Г. Прокопьев // Достижения науки и техники АПК. - 2018. - Т. 32. - № 11. - С. 64-66. DOI: 10.24411/0235-2451-201811117

- Влияние коров-матерей на физико-химические свойства молока дочерей / Л.В. Ефимова [и др.] // Аграрный научный журнал. -2019. - № 11. - С. 60-64. DOI: 10.28983/asj.y2019i11pp60-64

- Альмохаммад, Альсалх Мохаммад Репродуктивная функция и молочная продуктивность у коров разных генотипов и генераций / Альмохаммад Альсалх Мохаммад, А.В. Бакай, Ф.Р. Бакай // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2019. - № 6. - С. 100-109.

- Санова, З.С. Селекционно-генетические параметры выраженности признаков молочной продуктивности коров породы шведиш ред / З.С. Санова, Н.А. Федосеева, А.С. Делян // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. - 2018. - № 1. - С. 78-81.

- Шендаков, А.И. Реализация продуктивных признаков молочного скота в хозяйствах Орловской области / А.И. Шендаков // Вестник аграрной науки. - 2021. - № 5 (92). - С. 73-77. DOI: 10.17238/ issn2587-666X.2021.5.73

- Титова, С.В. Влияние генотипических факторов на пожизненную продуктивность черно-пестрых коров / С.В. Титова // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. - 2019. - Т. 5. - № 3 (19). - С. 329-335. DOI: 10.30914/2411-9687-2019-5-3-329-334

- Титова, С.В. Влияние матерей на продуктивное долголетие коров / С.В. Титова // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. — сельскохозяйственные и ветеринарные науки 2018. - Т. 4. - № 3 (15). - С. 63-69. DOI: 10.30914/2411-9687-20184-3-63-68

- Чупшева, Н.Ю. Продуктивное долголетие черно-пестрого скота в зависимости от некоторых генетических факторов / Н.Ю. Чупшева // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. - 2019. - № 1 (54). - С. 68-76.

- Анисимова, Е.И. Оценка быков-производителей симментальской породы по продуктивности дочерей и соотношению форм наследования удоя / Е.И. Анисимова, П.С. Катмаков // Зоотехния. - 2019. - № 6. - С. 14-19. DOI: 10.25708/ZT.2019.51.77.003

- Холодова, Л.В. Влияние материнских предков на уровень молочной продуктивности коров / Л.В. Холодова // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. - 2019. - № 21. - С. 338-341.

- Влияние матерей на формирование продуктивности потомков / Т.Ф. Лефлер [и др.] // Вестник КрасГАУ. - 2020. - № 5 (158). - С. 106111. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-5-106-111

- Валиева, Е.Р. Оценка влияния материнского генотипа на реализацию продуктивного потенциала голштинизированного скота в условиях Новосибирской области / Е.Р. Валиева, А.А. Унжакова, Н.Н. Кочнев // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). - 2020. - № 4 (57). - С. 56-64. DOI: 10.31677/20726724-2020-57-4-56-64