Понятие "компетентность" в современном высшем образовании

Автор: Аносова Татьяна Александровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализируются изменения, произошедшие в высшем образовании в России за последние 15 лет, выделяется тенденция глобализации образования. Подчеркиваются необходимость создания собственных уникальных образовательных продуктов с ориентацией на мировые изменения, недопустимость механического копирования западных подходов к построению системы образования. Представлена попытка описать составляющие педагогической компетентности: педагогические способности, ценности, знания, умения, опыт, навыки, компетенции педагога, на основе которых должно выстраиваться новое российское образование.

Современное российское образование, выпускники педагогических вузов, болонский процесс, компетентность, педагогическое мастерство

Короткий адрес: https://sciup.org/148325764

IDR: 148325764 | УДК: 37.02+378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.08.P.106

Текст научной статьи Понятие "компетентность" в современном высшем образовании

в рамках Болонского процесса не смогло предотвратить нарастание негативных тенденций в российско-европейском взаимодействии, а отношения с западными партнерами-университетами чаще всего становились конкурентными.

За последние десятилетия в системе ВО России произошли существенные изменения. Модернизация далась нелегко не только самой системе образования, но и обществу в целом [3; 10]. Вот как об этом говорит В.А. Садовничий: «Мы сделали много ошибок в реформах образования и многое упустили. Как маятник, из одного крайнего положения мечемся в другое. Система образования в Советском Союзе была уникальна, она себя показала. А потом мы потеряли фундаментальность нашего образования, его заменили понятием «компетенции»» [12]. Именно формирование компетенций стало ключевым направлением в российском образовании.

Реалии последних пяти лет круто изменили и продолжают менять мир. Политические события вносят свои коррективы – 11 апреля

2022 года Россия была исключена из Болонского процесса, 6 июня этого года заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Д.В. Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил, что вузы России больше не участвуют в Болонском процессе. По этому поводу он сказал: «Это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее» [1].

Опыт последних десятилетий и события этого года показали, что нужно разработать новую систему ВО. На основе анализа действующей системы необходимо построить образование, которое будет нести в себе традиции отечественной педагогики, отвечать менталитету российского народа, учитывать успешные разработки последних лет и современные реалии подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики и социальными изменениями. Необходимо переломить ситуацию, когда высшее образование получают для «корочки», а не в качестве фундамента для профессиональ- ной деятельности, осуществляемой в интересах человека, общества, государства.

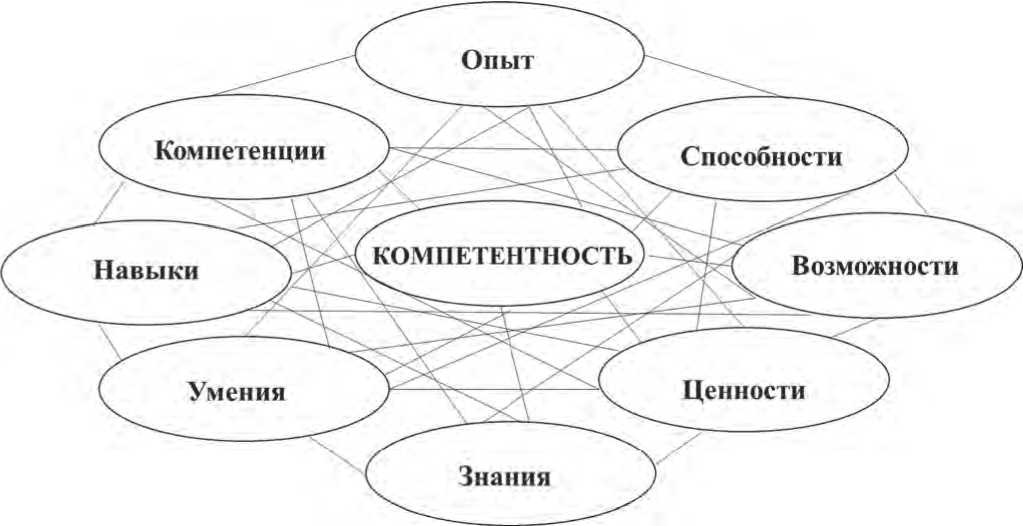

Для этого важно пересмотреть цели подготовки педагога в системе ВО. Нам представляется, что целью ВО должно стать формирование компетентности будущего педагога как «интегрального свойства личности с определенной совокупностью опыта, способностей, возможностей, ценностей, знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для самостоятельного и результативного профессионального действия» [16, с. 24]. То есть, необходимо формировать всесторонне гармонично развитую личность, которая без проблем может встроиться в современные постоянно меняющиеся реалии. Структура компетентности педагога схематично представлена на Рисунке.

Компетентность педагога можно рассматривать как процесс непрерывного самосовершенствования индивида. Рассмотрим составляющие педагогической компетентности.

Педагогический опыт – это знания, умения и навыки, которые

Опыт

Компетенции

Способности

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Возможности

Навыки

Ценности

Умения

Знания

Рисунок. Структура компетентности [16]

приобрел будущий педагог в ходе обучения. Приумножение знаний и применение их на практике [8, с. 107] является основой опыта. Источником идей о формировании у обучающихся опыта должны стать фундаментальные отечественные педагогические концепции о приобщении будущих педагогов к общественному опыту, об использовании субъективного опыта студентов. Важную роль играют в приобретении опыта играют практическая деятельность обучающихся в учебных аудиториях, на различных мероприятиях и педагогическая практика в образовательных организациях.

Педагогические способности – «это индивидуальные устойчивые свойства личности, состоящие в специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и созданию продуктивных моделей формирования искомых качеств в личности воспитуемого» [6, с. 17]. Выделяют следующие уровни педагогических способностей:

-

• рефлексивный – перцептивно-рефлексивные способности нацеле-

- ны на участников педагогического процесса и призваны сформировать чувственный опыт личности педагога (включает чувства участника педагогического процесса – чувства меры и такта, причастности);

-

• проективный – проективные педагогические способности нацелены на способы воздействия на участников педагогического процесса [6, с. 17].

Существует группа специальных педагогических способностей:

-

• академические – углубленный и постоянно пополняемый объем знаний в профессиональной области;

-

• дидактические – доступность в изложении материала, мотивация обучающихся к учению;

-

• перцептивные – всестороннее восприятие обучающихся;

-

• речевые – адекватная вербальная коммуникация;

-

• организаторские – умение грамотно выстраивать свою профессиональную деятельность и деятельность коллектива обучающихся;

-

• авторитетные – способность завоевать и удержать педагогическую значимость среди всех участников педагогического взаимодействия;

-

• коммуникативные – наличие педагогического такта и чувства меры, умение найти индивидуальный подход к обучающимся;

-

• прогностические – прогнозирование становления личности обучающихся;

-

• многозадачность – умение одновременно и эффективно решать несколько профессиональных задач, определяя приоритеты и подзадачи в профессиональном труде;

-

• творческие способности – готовность к нахождению и реализации новых идей в профессиональной деятельности [5, с. 294–299; 11, с. 310, 342].

Данные индивидуальные устойчивые свойства личности способ ствуют успешному выполнению профессиональной деятельности, являются отличительными чертами педагогов.

Возможности педагога в первую очередь связаны с его стремлением к непрерывному профессиональному самосовершенствованию. Педагог должен обладать «инновационной гибкостью, быть открытым новому опыту, разумно креативно использовать новшества на основе существующих образователь-

ПОНЯТИЕ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ных традиций, иметь мотивацию к достижению успеха в своей профессиональной деятельности» [17, с. 86].

Среди ценностей педагога можно выделить:

-

• ценность теоретического знания – понимание значимости изучения педагогических теорий, концепций;

-

• ценность методологического знания – готовность к использованию полученных знаний в практической деятельности;

-

• ценность нового знания – разумная инновационная гибкость педагога; • ценность творчества – стремление усовершенствовать образовательный процесс в результате педагогической деятельности;

-

• ценность личности – уважение каждого студента и построение для всех индивидуальных образовательных маршрутов;

-

• ценность успеха – поощрение достижений студентов и мотивирование их на достижение успеха;

-

• ценность социального развития – непрерывное профессиональное самосовершенствование.

Педагог должен обладать углубленными знаниями : русского языка (устного и письменного), в сфере общеобразовательных дисциплин, истории педагогики и образования, возрастной психология, гендерной педагогики и психологии, прогрессивных педагогических технологий, теории и методики воспитания, теории обучения, методологии и методики преподавания, конфликтологии, основ профориентологии, нормативно-правового обеспечения организации образовательного процесса, специальных дисциплин по профилю работы и др.

Педагогические умения: «анализ педагогической ситуации, проектирование результата и планирование педагогических воздействий: умение анализировать и оценивать состояние реально существующих социально-педагогических явлений, причин, условия характера их возникновения и разви- тия; выявлять уровень обученности и воспитанности обучающихся; проектировать развитие личности и коллектива; прогнозировать результаты обучения и воспитания, возможные трудности и ошибки обучающихся; выделять и точно формулировать конкретную педагогическую задачу, определять условия ее решения; планировать свою работу; теоретически обосновано выбирать методы, средства, организационные формы учебновоспитательной работы; предвидеть характер ответных реакций обучающихся на запланированную систему педагогических воздействий» [13, с. 71].

Навыки педагога:

-

• когнитивные навыки: самосознание, обучаемость, грамотная устная и письменная речь, компьютерная грамотность, организаторские и управленческие способности, критическое мышление, креативность, адаптивность, любознательность, инициативность, настойчивость, ответственность, адекватность восприятия критики и др. [7, с. 36];

-

• «большая пятерка» некогнитивных навыков: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и ответственность, эмоциональная устойчивость, открытость новому опыту [18].

Выделяют различные группы педагогических компетенций. Например, А.В. Хуторской предлагает такую классификацию: ценностно-смысловые, общекультурные; учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования [15]. Также выделяют следующие группы компетенций: • ценностно-смысловые – способность видеть и понимать окружающий мир и себя в нем, ориентироваться в этом мире, осознавать свое профессиональное предназначение и нести ответственность за принятое решение;

-

• общекультурные – способность ориентироваться в особенностях

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и человечества, понимать и осознавать роль науки, религии и искусства в жизни человека и человечества; • профессиональные педагогические – способность к самостоятельной реализации профессиональной деятельности: целеполагание, планирование, организация, осуществление, анализ, самоконтроль, саморефлексия, самооценка;

• информационно-коммуникативные – способность самостоятельно находить, отбирать необходимую информацию из различных источников, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее участникам образовательного процесса;

-

• социально-трудовые – выполнение педагогом гражданско-общественной, социально-трудовой, профессиональной роли;

-

• личностного самосовершенствования – освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, самосовершенствования, профессионального самопроектирования [9, с. 136– 139; 15, с. 12–14].

Педагогические компетенции могут формироваться только при условии, что содержание каждой дисциплины комплексной целевой программы вуза вносит свой вклад в освоение и совершенствования компетенций, то есть результатом обучения является готовность будущего педагога применять усвоенные знания, умения и навыки в реализации своей профессиональной деятельности [8, с. 108].

Все составляющие педагогической компетентности выделены достаточно условно, являются взаимопроникающими и взаимодополняющими друг друга. Только формирование их совокупности можно рассматривать как цель высшего педагогического образования. Важно понимать, что от формирования компетентности будущего педагога современное ВО должно переходить к формированию педагогического мастерства – доведению до совершенства педагогической умелости, что в дальнейшем должно приводить к становлению способности к педагогическому творчеству, стремлению к педагогическому новаторству. Именно это является предназначением высшего педагогического образования в России.

Таким образом, выпускники педагогических вузов должны быть максимально подготовлены к своей профессиональной деятельности, приобретению педагогического мастерства – интегрально- го свойства личности выпускника педагогического вуза, направленного на выполнение на высоком уровне профессиональной деятельности на основе опыта, способностей, возможностей, ценностей, знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для самостоятельного и результативного профессионального действия. Это возможно только при условии, что мы вернемся к фундаментальности нашего образования, перестанем развивать у выпускников только компетенции, а создадим собственный уникальный образовательный продукт на основе традиционных от- ечественных педагогических концепций, учета российского менталитета, успешных разработок последних лет, ориентированных на современные реалии подготовки педагогических кадров в соответствии с потребностями человека, общества и государства, а не будем просто механически копировать западные формы образования. Именно это поможет развить российское образование, вернуть ему авторитет в глазах общества, а российским вузам стать лидирующими, конкурентоспособными, инновационными и комфортными для обучения студентов.

Список литературы Понятие "компетентность" в современном высшем образовании

- Афанасьев Д.В. Выход России из Болонского процесса: что теперь будет с высшим образованием и ЕГЭ? / Сайт МЕЛ. URL: https://mel.fm/zhizn/povestka/6892731-vykhod-rossii-iz-bolonskogo-protsessa-chto-teper-budet-s-vysshimobrazovaniyem-i-yege (дата обращения: 07.06.2022).

- Коджаспирова Г.М. Общие основы педагогики: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2021. 151 с.

- Концепция реализации национальных целей в сфере науки и высшего образования до 2030 года / URL: https://www.s-vfu.ru/sotrudniku/vasvfu/tvo/Фальков%20Концепция%20НЦ%2021.07.pdf (дата обращения: 06.05.2022).

- Кортунов А.В. Россия и Болонский процесс – 20 лет спустя / Официальный сайт Российский совет по международным делам. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-bolonskiy-protsess-20-let-spustya/ (дата обращения: 06.05.2022).

- Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М.: Просвещение, 1976. 304 с.

- Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л.: Знание, 1985. 32 с.

- Кузьминов Я.А., Сорокин П.С., Фрумин И.Д. Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования // Форсайт. 2019. Т. 13, № 2. С. 19–41.

- Лобанова Е.В. К проблеме целеполагания высшего образования в контексте компетентностного подхода // Вестник Самарского юридического института. 2022. № 1 (47). С. 105–108.

- Манакова И.П. Модель профессиональной компетентности педагога // Наука – образование – производство: опыт и перспективы развития: материалы ХIV Международной научно-технической конференции: в 2 т., Нижний Тагил, 08-09 февраля 2018 года. Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Нижнетагильский технологический институт (филиал); Отв. ред.: М.В. Миронова, А.А. Пыстогов. Нижний Тагил: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018. С. 134–140.

- Проект 19.08.2021. Профессиональный стандарт. Педагог высшего и дополнительного профессионального образования . URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1654522515&tld=ru&lang=ru&name= Профстандарт%20ППС_19.08.2021.pdf&text=профессиональный%20стандарт%20педагога%20высшей%20школы%202022% (дата обращения: 06.06.2022).

- Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 464 с.

- Садовничий В.А. Ректор МГУ: «Мы заменили фундаментальное образование «компетенциями»» / Официальный сайт Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. URL: https://www.msu.ru/info/struct/rectintv/rektor-mgu-my-zamenili-fundamentalnoe-obrazovanie-kompetentsiyami-.html (дата обращения: 06.06.2022).

- Сластенин В.А. Формирование личности учителя в процессе его профессиональной подготовки. М.: ИД «Магистр-Пресс», 2000. 488 с.

- Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / Официальный сайт Центра дистанционного образования «Эйдос». URL: https://archive.ph/cdVsy#selection-629.0-629.48 (дата обращения: 27.02.2022).

- Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов // Вестник Института образования человека. 2011. № 1. С. 3–33.

- Ширяева В.В. Программно-учебный модуль «Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации». Текстовые и графические материалы [Электронное издание]. М.: Академия, 2022. URL: https://academia-moscow.ru/e_learning/seo-3-5/

- Ширяева В.В. Профессиональный рост педагога в системе образования // Вестник МГПУ. Серия «Современный колледж». 2022. № 1(1). С. 78–88.

- Judge T.A., Higgins C.A., Thoresen C.J., Barrick M.R. The big fi ve personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel Psychology. 1999. Vol. 52, No. 3. P. 621–652.