Понятийно-категориальный аппарат педагогического исследования

Автор: Яковлев Евгений Владимирович, Яковлева Надежда Олеговна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 2 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается сущность и значение понятийно-категориального аппарата в проведении педагогического исследования и представления его результатов. Выделены основные требования к определению и описанию педагогических понятий.

Понятие, категория, термин, понятийно-категориальный аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/14239507

IDR: 14239507 | УДК: 378.001.891

Текст научной статьи Понятийно-категориальный аппарат педагогического исследования

Любое научное исследование проводится исходя из специфического понятийно-категориального аппарата, который призван предельно точно отражать онтологическую сторону научного знания в области ключевой проблемы. Как справедливо отмечает И.М. Кантор, «терминология – это основа языка науки. Она обозначает существенные черты и признаки педагогических процессов и явлений. Подобно тому, как научные обобщения невозможны вне определенной языковой терминологической формы, научная терминология невозможна вне сложившейся системы понятий, суждений и умозаключений. Совокупность понятий и соответствующих им терминов создает мыслительный и языковой аппарат науки, определяет ее границы и актуальные вопросы» [6, с. 133]. Немаловажным выступает и тот факт, что научные понятия, диалектически отражающие объективную педагогическую реальность, являются первоочередным условием общения и задают ту «точку отсчета», с которой начинается понимание и эффективное научное взаимодействие педагогов.

Несмотря на достаточно продолжительную историю развития педагогической лексикографии (началом ее принято считать 1829 г., когда на русском языке вышла книга Ф.Е. Ангальта «Говорящая стена») [3], к настоящему времени большинство научно-педагогических терми- нов не имеют единого толкования. Аналогичная проблема сегодня характерна практически для всех отраслей гуманитарного знания. Ее стремительное обострение заставляет ученых говорить о кризисе понятийного аппарата, вызванного утратой критериев научности и интерпретационной анархией.

Не снимая ответственности за понятийно-терминологический разнобой с самих исследователей, следует признать и наличие объективных причин содержательно-смыслового разночтения в употреблении научных понятий. Так, по справедливому заключению Г.Н. Шти-новой [12], в педагогике данная ситуация в значительной степени обусловливается спецификой самой терминосистемы педагогической науки, к которой можно отнести:

-

1) прозрачность педагогических границ, выход значительной части терминов узкоспециального назначения в разряд общеязыковой лексики, что делает большинство педагогических терминов общеупотребительными, а, следовательно, не всегда корректно используемыми;

-

2) тесная связь с другими науками (философия, психология, право, физиология и т.д.), систематический учет знаний других дисциплин и постоянный тер-минообмен, что также зачастую приводит к содержательному и смысловому искажению;

-

3) терминологическая полисемия, которая выражается в многоаспектности педагогических понятий и невозможности в одном определении отразить все их стороны (одно и то же явление, как правило, можно охарактеризовать как деятельность, процесс, результат, педагогическую конструкцию со специфической структурой и т.д.);

-

4) терминологическая вариантность, использование наряду с основным термином его синонимов или других лексических единиц, что приводит к параллельному существованию терминов с одинаковым содержанием, но разным обозначением;

-

5) формирование терминологической системы на основании «естественного отбора», непредсказуемость закрепления термина в научном обороте (в отличие от естественных или технических наук, где термин закрепляется авторским правом и вынужденно принимается научной общественностью). Отметим, что необходимость систематизации понятийно-категориального аппарата в педагогических исследованиях связана, прежде всего, с тем, что он выполняет ряд важнейших методологических функций:

-

• обеспечивает дедуктивную систематизацию научного знания (выявив основные понятия, исследователь может по правилам дедукции вывести из них другие утверждения и теоретические положения, в том числе и те, которые допускают эмпирическую интерпретацию);

-

• способствует объяснению и систематизации эмпирических и теоретических знаний (описывая существенные свойства объектов, понятия интерпретируют знания, полученные в теории и на практике, тем самым, устанавливая между ними связи и систематизируя их);

-

• направляет развитие знания через уточнение понятий, углубление и расширение их объема.

Поэтому именно построение понятийно-категориального аппарата обеспечивает научному исследованию обязательные свойства упорядоченности, строгости и однозначности употребления языка педагогической науки. Понятийно-категориальный аппарат – это не просто тезаурус, охватывающий все используемые в исследовании термины с их научным толкованием: он представляет собой комплекс взаимосвязанных понятий, в которых отражаются ключевые содержательно-функциональные аспекты полученных автором выводов.

Рассмотрим современные трактовки терминов «понятие» и «категория».

Понятие, выступая важнейшим видом мысли, отражающей действительность в процессе абстрактного мышления, современной наукой трактуется как специфическая форма (способ) обобщения предметов и явлений [5]. Его определение, как логическая операция, состоит в придании точного смысла языковому выражению, позволяющему отличать его от других.

Проблема исследования общенаучных понятий рассматривалась В.С. Библером, В.С. Готом, В.Н. Карповичем, Б.М. Кедровым, А.В. Петровским, Э.П. Семенюком, М.Г. Ярошевским и др.

Рассматривая сущность понятия как формы мышления человека, ученые выделяют как минимум четыре его стороны. По происхождению – это обобщение, резюмирование данных, полученных в человеческом опыте. По содержанию и гносеологическому значению – это отражение объекта в сознании субъекта. По структуре понятие определяет наличие противоположных сторон, указывающих на объем и содержание, количественные и качественные характеристики. По назначению понятие выполняет роль инструмента для любого теоретического мышления [9].

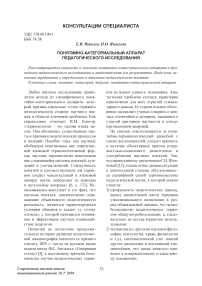

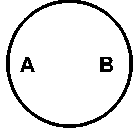

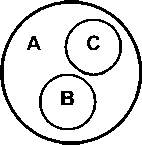

Являясь своего рода итоговым обобщением пройденного пути познания, всякое понятие приобретает две ключе- вые логические характеристики – объем и содержание, которые задают его видо- вые свойства. Виды понятий отражены нами на рис. 1.

Рис. 1. Виды понятий

Философский энциклопедический словарь определяет категории как наиболее общие и вместе с тем простейшие формы действительности, высказываний и понятий, «родовые понятия», от которых происходят остальные понятия [11, с. 204]. Основоположниками учения о категориях считаются Аристотель и Платон. В дальнейшем общенаучные категории исследовались Р. Декартом, Г.В. Гегелем, И. Кантом, Ф. Шеллингом и др.

При всей близости терминов «категория» и «понятие», различия между ними все-таки существуют: любая категория есть понятие, но не любое понятие является категорией. Кроме того, категория в силу предельной обобщенности не отражает специфических особенностей явления, отличается многообразием трактовок, не операционализуема, представляет собой результат длительного становления и глобального распространения на различные области научного знания, и, как правило, не выступает предметом и целью конкретного исследования. Обычно ставится цель не разработать определенную категорию, присвоив самостоятельно данный статус тому или иному понятию, а изучить свойства, выявить связи или характеристики соответствующего ему явления.

Таким образом, категория всегда представляет собой результат совокупного научного творчества множества ученых, она есть продукт признания сообществом данного статуса. При этом перевод понятия в категорию – процесс довольно продолжительный, который имеет место только при образовании соответствующей научной парадигмы.

Идея категориального построения науки в настоящее время захватила практически все отрасли знания и привела ученых к попыткам определить фундаментальные специфические категории для различных научных областей. Сегодня говорят не только об общенаучных категориях (сущность, множество, причина, время, информация и т.д.), но и о категориях психологии, социологии, политологии и др. Специфические категории рассматриваются и педагогикой. Помимо общенаучных категорий (закономерность, принцип, метод, познание, система, модель и др.) в педагогике оперируют понятиями, получившими статус «педагогической категории», к которым в настоящее время относят «педагогическую систему», «педагогический процесс», «педагогическую деятельность», «воспитание», «обучение», «развитие», «формирование» и ряд других.

Признавая саму возможность существования педагогических категорий, непосредственно связанных с предметом педагогической науки, мы считаем, что понятийно-категориальный аппарат научного исследования должен представлять собой замкнутую систему категорий (общенаучных и педагогических) и понятий, составляющих его идейную основу.

Раскроем наше представление о содержании понятийно-категориального аппарата научно-педагогического исследования.

Прежде всего, отметим, что существенный вклад в исследование проблемы формирования научных понятий и систематизации понятийно-терминологического аппарата педагогики внесли Ю.К. Бабанский, М.А. Галагузова, И.М. Кантор, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Ку-люткин, Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и др.

Поскольку педагогическое понятие в определенном смысле является обобщением знаний о предмете, теоретическим утверждением о его сущностных характеристиках, то само построение понятийно-категориального аппарата, предполагающего не только формулировку ключевых определений, но и их систематизацию, может расцениваться как значимый результат исследования и как важный компонент исследования, обуславливающий направления его развертывания.

Отметим, что разработка понятийнокатегориального аппарата должна осуществляться в соответствии с принципами полноты, непротиворечивости и системности, а также с учетом гибкости, подвижности и диалектичности входящих в его состав понятий. Кроме того, в содержательном плане он должен соответствовать главным компонентам (разделам, этапам и т.д.) изучаемого объекта, а также его методологической основе, что влечет необходимость использования специфических терминов. Такое его построение позволяет содержательно отра- зить педагогическую действительность с точки зрения изучаемого объекта. При этом допускается привлечение терминологии смежных научных систем.

Исходя из вышеизложенного, весь понятийно-категориальный аппарат должен, на наш взгляд, подразделяться как минимум на две группы: основные и вспомогательные понятия. Основные позволяют выразить ключевые идеи исследования, представить принципиальную позицию автора, поскольку являются непосредственно связанными с предметом исследования и имеют, как правило, авторские трактовки.

В связи с этим данная группа немногочисленна и отражает главное концептуальное направление. Группа вспомогательных понятий более обширна, поскольку обеспечивает выявление тех или иных нюансов строящейся теории, ее особенностей, теоретических аспектов, междисциплинарных связей и т.д.

Наряду с общими требованиями к понятийно-категориальному аппарату выделяют требования к терминам, составляющим его основу. Отметим, что термином называют слово для определения понятия [2, с. 333]. По мнению ученых, исследовавших лингвистические проблемы современной науки [1; 4; 6; 7 и др.], термины должны быть: 1) однозначными в том смысле, что содержание каждого строго фиксировано; 2) систематичными, то есть соответствующими и понятийной, и лексической системам современной педагогики; 3) соответствующими буквальному и действительному значению терминов, а именно, адекватно передающими содержание лексическими, морфологическими средствами, синтаксическими конструкциями; 4) способными к словообразованию, созданию так называемого «гнезда терминов» (например, обучение – обучающий – обучать); 5) краткими, то есть состоящими из минимально возможных словосочетаний.

Адекватное определение понятия является ключевой проблемой при пост- роении понятийно-категориального аппарата. Только полное совпадение выявленных признаков понятия с реальными признаками изучаемого предмета служит показателем адекватности зафиксированной исследователем дефиниции. Следовательно, для раскрытия содержания понятия необходимо, как минимум: • выявить ключевые признаки (используя абстрагирование, сравнение);

-

• указать специфику, обеспечив тем самым его самостоятельный статус;

-

• учитывая полученные данные, создать в соответствии с канонами языка и требованиями логики авторскую формулировку определения.

При этом, как показал проведенный нами анализ работ в данном направлении, определение может получиться реальным или номинальным, явным или неявным и т.д.

Самостоятельной проблемой при определении авторских понятий является заимствование исследователями традиционно непедагогической терминологии. Привлечение новых терминов многими учеными справедливо рассматривается как наиболее рациональный способ решения актуальных проблем в педагогике. Однако их некорректное использование (в силу недостаточной разработанности, неадекватной интерпретации или недобросовестности исследователя) зачастую является прямым источником путаницы, идейного смешения и искусственного раздувания объема понятий. Перенося новое непедагогическое понятие, многие исследователи позволяют себе использовать его в житейском толковании, особо не заботясь о сохранении атрибутивных свойств. Отсюда появление колоссального количества и разнообразия противоречивых трактовок таких заимствованных понятий, как «управление», «технология», «проектирование», «модель», «диагностика», «мониторинг» и т.д. При этом лукавство исследователей, объясняющих допускаемые ими ошибки в содержании определяемого понятия только им понятной «спецификой педагогики», как правило, и приводит к полному игнорированию природы явления и наделению его несоответствующими свойствами. По нашему мнению, массовость подобной практики чрезвычайно опасна, поскольку придает свободному обращению с научной терминологией характер широко распространенной нормы и создает устойчивую тенденцию к смысловой деформации всего понятийного аппарата педагогики.

В данном вопросе мы придерживаемся той точки зрения, что проецирование понятия на область педагогики и использование приставки «педагогический» не может и не должно менять его сущности. Ключевые свойства, отраженные в традиционном толковании понятия, должны обязательно сохраняться.

Для этого необходимо, прежде всего, досконально изучить сущность и природу явления в области традиционного использования, определить свойства, отграничивающие его от других, и только потом осуществлять перенос с учетом специфики педагогики.

Отметим, что если речь идет о новом авторском понятии, то, чтобы ввести его в научный оборот необходимо, прежде всего, обосновать потребность теории в данном понятии, показать его связь с эмпирическими данными и существующим опытом.

Методологически грамотно выстроенная работа с понятиями, составляющими научное исследование, предполагает выполнение четырех основных аналитических процедур [8, с. 108-110].

-

1. Целевое изучение терминов: выявление терминов и соответствующих им понятий, выделение базовых терминов, выявление сложившейся практики их использования, фиксация неточностей и нелогичности терминов и их определений.

-

2. Этимологический анализ: выяснение первоначального значения слова, изучение языковой среды, послужившей его первоисточником.

-

3. Контекстуальный анализ: изучение процесса формирования и развития понятия внутри науки, исследование терминов и отражаемых ими понятий с момента вхождения их в терминосистему науки, характеристика употребления термина в текстах, написанных в разное время.

-

4. Нормализация авторской термино-системы: возвращение к авторской тер-миносистеме, уточнение ее состава с учетом новых материалов, построение четких понятий для каждого термина, установление однозначных, логически обоснованных связей между понятиями.

Основными методами при построении понятийно-категориального аппарата в педагогическом исследовании выступают методы анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции, классификации. Их использование придает определенную вариативность действиям с понятийно-категориальным аппаратом и полученному результату. Помимо создания принципиально новых понятий, в зависимости от цели и особенностей проводимого исследования понятия могут уточняться или расширяться. Уточнением называется конкретизация терминологии, выявление дополнительных специфических особенностей используемых терминов с учетом предмета исследования, а расширением – увеличение его объема за счет определения свойств, характерных для более обобщенного понятия того же рода.

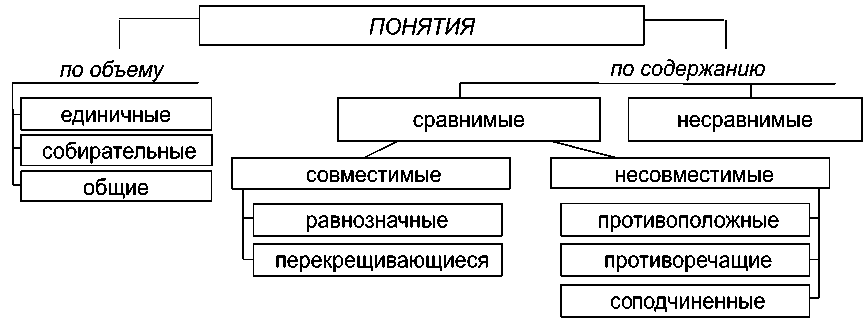

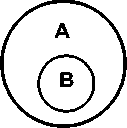

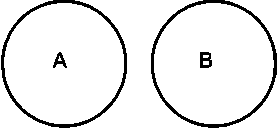

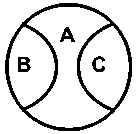

Вопрос о соотношении понятий между собой может быть наглядно рассмотрен с помощью кругов Эйлера – принятого в логике способа моделирования, наглядного изображения отношений между объемами понятий с помощью кругов, предложенный Л. Эйлером (1707-1783).

Условно принимая круг за объем одного понятия, а точку внутри круга за отдельный предмет из данного класса понятий, выделяют следующие варианты соотношений:

-

1) отношение подчинения понятий

такое отношение имеет место, когда объем одного понятия полностью входит в объем другого. Например, понятия «школьник» и

«старшеклассник»;

-

2) отношение пересечения понятий

такой вид отношения имеет место, когда объемы понятий частично совпадают. Например, понятия

«педагогическая деятельность» и «конт- роль»;

-

3) отношение тождества понятий

данное отношение имеет место между равнозначными понятиями, объемы которых совпадают. Например, «основоположник классно-урочной системы» и «автор «Ве- ликой дидактики»»;

-

4) отношение соподчинения понятий

это отношение имеет место, когда несколько понятий подчинены одному общему родовому понятию. Например, понятия «бесе- да», «поощрение» подчинены родовому понятию «метод воспитания»;

-

5) отношение несовместимости понятий

такое отношение имеет место, когда объемы понятий полностью не совпадают. Например, понятия «университет» и «детский сад»;

-

6) отношение противоположности понятий

данное отношение имеет место между противоположными понятиями одного рода, причем их объемы лишь частично покрывают объем родового понятия. Например, понятия «принципиальность» и «бесприн-

ципность» относятся к родовому понятию «личностные качества педагога»;

-

7) отношение противоречия понятий указанное отношение имеет место между взаимоисключающими друг друга понятиями, но в совокупности составляющими

весь объем родового понятия. Например, понятия «государственные образовательные учреждения» и «негосударственные образовательные учреждения» составляют понятие «образовательные учреждения».

При работе с понятийно-категориальным аппаратом следует иметь в виду, что входящие в его состав понятия находятся в постоянном развитии: по мере исследования они уточняются, взаимозаме-няются, корректируется их содержание, расширяется объем. Поэтому в процессе работы исследователь должен быть готов к постоянному осуществлению процедуры внешнего и внутреннего согласования всего понятийно-категориального аппарата с получаемыми в ходе исследования выводами. Кроме того, как отмечает Е.В. Ушаков [10], для научных исследований важнейшим требованием выступает операционализация используемых понятий, которая состоит в выяснении и уточнении того, какими способами возможно оперировать ими: проверить их сущность, измерить степень проявления характеристик, выяснить соотношения с другими понятиями и т.д.

Здесь следует сделать важное для дальнейшего изложения замечание. Осуществляя масштабное изучение того или иного объекта, исследователь, как правило, сталкивается с известной проблемой: логика получения научных данных расходится с последовательностью их итогового представления, удобного для понимания. Наиболее показательным в этом плане является именно понятийнокатегориальный аппарат – самый под- вижный раздел любого педагогического исследования, поскольку получение каждого нового факта может привести к его корректировке (введению дополнительных понятий, изменению существующих и т.д.). Тем не менее, общее представление о системе используемых в рамках исследования понятий следует дать сразу в комплексе, чтобы в самом общем виде через систему ключевых понятий раскрыть основные его позиции. При дальнейшем изложении результатов исследования можно вернуться к отдельным определениям: раскрыть их более подробно, сопроводить необходимыми пояснениями, примерами, установить связи с другими понятиями и т.д.

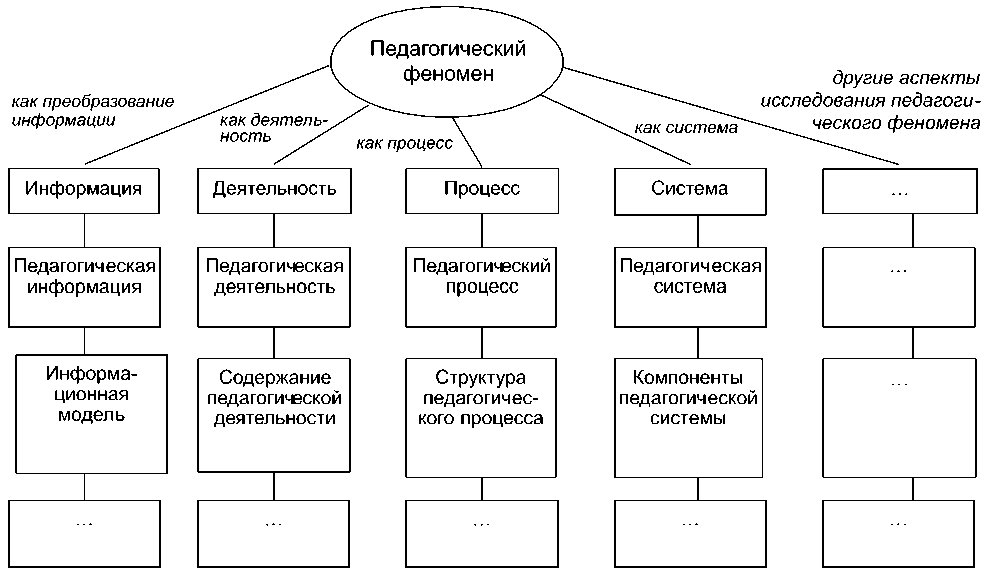

Для большей наглядности и удобства восприятия понятийно-категориального аппарата, полезно построить граф, в котором отражаются иерархические отношения и связи между рабочими понятиями. При его построении необходимо, прежде всего, выделить самые общие характеристики исследуемого феномена. Можно, например, рассмотреть его как процесс, деятельность, систему, преобразование информации, взаимодействие субъектов, самоорганизующееся явление и т.д. Данные понятия будут составлять верхний уровень. Как правило, высокий уровень обобщения в данных понятиях придает им статус педагогических категорий. Дальнейшее построение понятийно-категориального аппарата сводится к определению уточняющих понятий в выбранных направлениях. Принципиально новые, авторские понятийные образования фиксируются в более низких уровнях понятийно-категориального аппарата и синтезируют в своих дефинициях ключевые характеристики, отраженные в определениях более высоких уровней.

Наглядно обобщенная структура понятийно-категориального аппарата педагогического исследования изображена нами на рис. 2.

Рис. 2. Понятийно-категориальный аппарат педагогического исследования

На данном рисунке мы намеренно не указали все связи между понятиями. В соответствии с особенностями исследуемого феномена здесь могут быть добавлены связи между терминами одного или разных уровней между различными направлениями исследования. При этом полученная терминологическая система должна иметь, по нашему мнению, следующие свойства:

-

• непротиворечивость – смысловое соответствие сущностных характеристик используемых понятий, их обще-парадигмальное согласование;

-

• согласованность – установление соответствующего содержания для понятий, находящихся в соотношении род–вид, отражение явных детерминирующих связей в их сущностных характеристиках;

-

• целостность – внутреннее контекстуальное единство терминологической системы, невозможность ее фрагментарного использования без искажения смыслового содержания и создания ситуации неопределенности;

-

• научность – соответствие современному научно-педагогическому знанию, идейная преемственность;

-

• полнота – достаточность составляющей систему терминологии для понимания сути проводимого педагогического исследования и полученных выводов.

В заключение отметим, что адекватное использование построенного в рамках педагогического исследования понятийно-категориального аппарата и осознание его содержания, возможно при учете соответствующего научного контекста: произвольное извлечение любого понятия из контекстуального поля проблемы, изменение границ его применения, может привести к полному искажению содержания данного понятия и получению ошибочных выводов. Поскольку представление понятийно-категориального аппарата дается фактически в самом начале представления полученных результатов, то перед исследователем зачастую стоит непростая задача последовательного контекстуального развертывания содержащейся теории, обеспечивающего однозначность понимания ее языка. Данная проблема особенно обостряется, если в рамках исследования фигурирует большое количество новой терминологии, требующей дополнительных пояснений, последовательных научных выводов, основанных на анализе, синтезе или обобщении. Тем не менее, общую характеристику ключевых терминов целесообразно отражать в начале работы, а более подробное объяснение их содержания раскрывать в следующих разделах.

Таким образом, понятийно-категориальный аппарат педагогического исследования, основное назначение которого состоит в раскрытии существенных для понимания его содержания понятий, обладает сложной структурой, предполагает систематизацию наполнения и строится с учетом требований непротиворечивости, согласованности, целостности, научности и полноты.

Список литературы Понятийно-категориальный аппарат педагогического исследования

- Библер В.С. Понятие как элементарная форма движения науки (Логическая постановка проблемы)//Анализ развивающегося понятия. М.: Наука, 1967. С. 18-99.

- Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ, 1999. 538 с.

- Галагузова М.А. Эволюция понятия «воспитание»//Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. Екатеринбург: УрГПУ; УГППУ, 1995. Вып. 1. С. 46-60.

- Железовская Г.И., Еремина С.В. Принципы формирования дидактических терминов//Методология педагогики: сб. статей. Часть III. М.: Педагогика, 1999. С. 31-36.

- Ивлев Ю.В. Логика: учебник для высш. учеб. заведений. М.: Издат. корпорация «Логос», 1998. 272 с.

- Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики: Логико-методологические проблемы. М.: Педагогика, 1980. 159 с.

- Кедров Б.М. Характер изменения объема и содержания развивающихся понятий: В связи с историей химических воззрений//Анализ развивающегося понятия. М.: Наука, 1967. С. 306-435.

- Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. 432 с.

- Методология педагогики: сб. статей/Редактор-составитель В.О. Кутьев. М.: «Педагогика», 1999. Ч. III. 68 с.

- Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник. М: Изд-во «Экзамен», 2005. 528 с.

- Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. 576 с.

- Штинова Г.Н. Предмет и проблематика педагогической лексикографии как прикладного раздела педагогической теории//Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. Екатеринбург: УрГПУ; УГППУ, 1995. Вып. 1. С. 178-189.