Построение адаптивной индивидуальной траектории обучения на основе графа компетенций в электронной образовательной среде

Автор: Шестаков Е.И., Пирматов А.З., Маматкадыр Уулу Ш.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлен подход к построению адаптивных индивидуальных образовательных траекторий с использованием графа компетенций в электронной образовательной среде. Рассмотрены основные этапы реализации метода: идентификация и структуризация компетенций на разных уровнях детализации, формирование взаимосвязей между компетенциями, диагностика начального уровня знаний студентов, оценка степени усвоения компетенций и автоматизированный выбор оптимального маршрута с использованием адаптивных алгоритмов. Практическая реализация подхода продемонстрирована на примере дисциплины «Основы программирования» для бакалавров направления «Прикладная математика и информатика» в Ошском государственном университете. Подчёркнута перспектива интеграции разработанной методики с технологиями искусственного интеллекта для повышения персонализации и эффективности образовательного процесса.

Индивидуальная образовательная траектория, граф компетенций, адаптивное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/14133384

IDR: 14133384 | УДК: 378.147:004.9 | DOI: 10.33619/2414-2948/116/70

Текст научной статьи Построение адаптивной индивидуальной траектории обучения на основе графа компетенций в электронной образовательной среде

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025

УДК 378.147:004.9

Современное развитие электронных образовательных технологий существенно изменило подходы к организации учебного процесса. Происходящая цифровая трансформация образования обусловлена стремительным ростом числа студентов, изучающих дисциплины с использованием дистанционных форм обучения, и активным внедрением технологий, способствующих персонализации образовательного процесса. Персонализация обучения становится необходимостью в условиях растущей диверсификации образовательных запросов, разнообразия уровня подготовки студентов и необходимости гибкого реагирования образовательных систем на изменения рынка труда [14].

Мировые тенденции демонстрируют растущий спрос на персонализированное образование, которое позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, включая их цели, знания, способности и стиль обучения. Согласно ряду исследований, индивидуализированное обучение способствует повышению вовлеченности студентов, улучшению успеваемости и увеличению общей удовлетворенности образовательным процессом [1-5].

Одним из перспективных решений, способных удовлетворить перечисленные потребности, является построение индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) с использованием графа компетенций [7, 8]. Этот подход позволяет не только четко структурировать образовательный процесс, но и наглядно демонстрировать взаимосвязи между различными дисциплинами и компетенциями, формируемыми в рамках образовательных программ.

Следует отметить, что в настоящей статье под термином «компетенция» понимаются не только профессиональные навыки и умения, но и ожидаемые результаты обучения, структурированные по уровням детализации. Это позволяет четко связать отдельные темы курса (микроуровень) с общими образовательными целями и дисциплинами (макроуровень).

В настоящее время различают несколько теоретических подходов к построению образовательных траекторий [1-6]:

Линейный подход — традиционный метод построения образовательных программ с жестко заданной последовательностью дисциплин и отсутствием возможности гибкой настройки процесса обучения под индивидуальные особенности студентов.

Модульный подход — предлагает деление образовательного процесса на отдельные тематические модули, которые студент может осваивать в произвольной последовательности, обеспечивая тем самым определенную степень персонализации.

Компетентностный подход — ориентирован на формирование у студентов профессионально значимых компетенций, необходимых для успешной деятельности в конкретной профессиональной сфере.

Адаптивный подход – использует современные информационные технологии и методы машинного обучения для постоянного мониторинга и корректировки образовательного процесса с учетом индивидуального темпа освоения материала студентами.

Стоит отметить, что именно адаптивный подход позволяет наиболее полно реализовать идею построения индивидуальной образовательной траектории — персонализированного учебного маршрута обучающегося, оптимально ведущего к достижению заданных образовательных целей [7, 8, 11, 13].

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025

В рамках адаптивного подхода особый интерес представляет методика построения образовательных траекторий на основе графа компетенций. Такой граф является удобным инструментом, объединяющим преимущества компетентностного и адаптивного подходов, так как позволяет одновременно структурировать содержание обучения в виде четко заданных компетенций и обеспечивать гибкость в их освоении, используя алгоритмы поиска и оптимизации. Формализованная структура графа представляет взаимосвязи между элементами учебного процесса, позволяя явно задавать критерии оценки знаний и навыков обучающихся, а также обеспечивает эффективное применение алгоритмов поиска и оптимизации, что значительно облегчает автоматизированное построение и адаптивную корректировку индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, граф компетенций является удобным инструментом для мониторинга прогресса и своевременного реагирования на индивидуальные потребности обучающихся в рамках электронной образовательной среды.

Важно подчеркнуть, что граф компетенций можно описывать на различных уровнях детализации, в зависимости от поставленных образовательных целей и задач:

Макроуровень: на этом уровне узлы графа представляют собой крупные компетенции, связанные с целыми дисциплинами или даже направлениями подготовки. Связи между ними показывают последовательность освоения дисциплин в рамках образовательной программы.

Мезоуровень: компетенции соответствуют отдельным модулям или крупным темам внутри курса. Это позволяет студентам выбирать наиболее подходящие и важные для них направления изучения.

Микроуровень: компетенции представлены отдельными результатами обучения, конкретными навыками и знаниями, которые должны быть освоены в рамках изучения отдельных тем курса.

Узлы графа компетенций представляют собой отдельные компетенции, навыки, результаты обучения или пререквезиты / постреквезиты в зависимости от уровня детализации. Условно их можно разделить на три группы: базовые узлы, отражающие компетенции необходимые для начала обучения; промежуточные узлы, содержащие приобретаемые студентом компетенции в процессе освоения образовательной программы; целевые узлы, являющиеся целями образовательного процесса.

В свою очередь ребра графа показывают последовательность освоения компетенций и взаимосвязь между ними. Следует подчеркнуть, что построение такого рода графов компетенций является нетривиальной задачей, поскольку требует участия разных групп специалистов. Так, на макроуровне, определение ключевых компетенций и крупных блоков дисциплин осуществляется методистами, руководителями программ и экспертами рынка труда, а на микроуровне эта задача решается преподавателями и экспертами-предметниками, способными выделить конкретные знания, умения и результаты обучения.

Важным аспектом при реализации построения индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) на основе графа компетенций является адаптивность, учитывающая разные скорости и уровни усвоения материала обучающимися. На основе этого, рассмотрим основные этапы предлагаемого подхода.

Идентификация и описание компетенций. На этом этапе методисты и эксперты формируют перечень компетенций на основе программ обучения и учебных планов. Каждая компетенция детализируется на макроуровне (дисциплина), мезоуровне (модуль) и микроуровне (тема или конкретный навык). Важно чётко описать компетенции и критерии их усвоения. Каждой компетенции (узлу графа) соответствует набор заданий и тестов, позволяющих проверить её усвоение. При этом обучающийся не обязательно должен

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 выполнить все задания узла, поскольку достаточно успешно пройти необходимое количество для подтверждения усвоения.

Определение взаимосвязей между компетенциями. Эксперты и преподаватели устанавливают зависимости между компетенциями, которые становятся рёбрами графа. Взаимосвязи отражают логическую последовательность и критерии, по которым можно считать компетенцию усвоенной (например, успешное выполнение контрольных заданий, тестов, практических работ).

Формирование начального состояния студента. Начальное состояние обучающегося определяется его текущим уровнем знаний и навыков по результатам диагностических тестов, предварительных заданий или постреквизитов предыдущих компетенций. Эти данные становятся отправной точкой на графе компетенций.

Система оценки и подтверждения усвоения компетенций . В рамках каждой компетенции система оценки отслеживает результаты выполнения заданий и тестов, определяя, достиг ли студент требуемого уровня усвоения. Усвоение узла графа подтверждается на основе заранее заданных критериев (например, количество успешно решенных заданий или определенный процент правильно выполненных тестов).

Выбор и применение адаптивного алгоритма поиска маршрута. Для автоматического построения маршрута по графу компетенций используется алгоритм, позволяющий найти оптимальный путь от текущего уровня знаний студента к конечной образовательной цели, определённой в учебном плане. Выбор алгоритма обусловлен необходимостью учитывать различные критерии, такие как сложность компетенций, скорость и качество их усвоения. В качестве таких алгоритмов могут использоваться алгоритм поиска A* с эвристикой, учитывающей уровень подготовки студента, или алгоритм Дейкстры с динамической коррекцией весов рёбер в зависимости от успеваемости обучающегося.

Адаптивность алгоритма заключается в том, что он может динамически изменять маршрут, предлагая более сложные или альтернативные пути при быстром усвоении материала, или возвращаться к дополнительным или повторным заданиям при возникновении трудностей с освоением конкретной компетенции.

Корректировка и адаптация траектории. Изначальная образовательная траектория определяется программой обучения, однако на основе текущих результатов студента (тесты, задания, практические работы) траектория может динамически корректироваться. Адаптивность реализуется через пересмотр приоритетов и последовательности освоения компетенций. При этом важно отметить, что хотя образовательная траектория может адаптивно корректироваться, приоритетом всегда остаётся достижение обязательных ключевых компетенций, определённых образовательной программой.

Мониторинг и визуализация образовательного пути. Система обеспечивает возможность визуализации текущего прогресса студента, позволяя ему и преподавателям отслеживать достижения и планировать дальнейшие шаги. Визуализация может происходить на разных уровнях детализации, отражая как макро-, так и микроуровень компетенций.

Предлагаемый подход наиболее эффективно реализуется в электронных образовательных средах дистанционного обучения благодаря их техническим возможностям. Такие системы обеспечивают автоматизированный сбор и анализ данных о результатах обучения студентов в режиме реального времени, оперативную адаптацию содержания и последовательности учебных материалов, а также предоставляют удобные инструменты для мониторинга и визуализации прогресса. Всё это позволяет реализовать персонализированный подход к обучению на основе графа компетенций, обеспечить

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 гибкость и точность адаптации образовательных маршрутов с учётом индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся.

Практическая реализация подхода. Для демонстрации предложенного подхода к построению адаптивной индивидуальной образовательной траектории на основе графа компетенций рассмотрим конкретный практический пример на материале дисциплины «Основы программирования», реализуемой в рамках подготовки бакалавров по специальности «Прикладная математика и информатика» в Ошском государственном университете. Данный выбор обусловлен универсальностью и актуальностью дисциплины для большинства направлений подготовки и простотой иллюстрации адаптивных механизмов предложенной методики.

Дисциплина «Основы программирования» является базовым элементом образовательных программ в области информационных технологий и программной инженерии. При этом освоение данной дисциплины является критически важным фактором, поскольку именно при её освоении закладываются основы алгоритмического мышления, знакомство с синтаксисом языков программирования, базовыми структурами данных и принципами разработки программных продуктов. При этом данная дисциплина отличается наличием четко выделенных компетенций, связанных логическими взаимосвязями, что делает её подходящей для иллюстрации возможностей адаптивного построения траекторий обучения.

На основе анализа образовательных стандартов и учебной программы дисциплины был сформирован следующий граф компетенций, включающий восемь основных узлов, представленных в Таблице.

Таблица

КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

|

Обозначение |

Название |

Описание |

|

К1 |

Знание базового синтаксиса языка программирования |

Начальные знания, необходимые для выполнения элементарных задач программирования. |

|

К2 |

Умение писать простые линейные программы |

Навык последовательного выполнения инструкций и решения задач без использования сложных конструкций. |

|

К3 |

Понимание структур управления (условные операторы и циклы) |

Компетенция включает способность использовать ветвления и циклические конструкции в программировании. |

|

К4 |

Умение использовать функции и процедуры |

Навыки декомпозиции задач на подзадачи и написания кода с повторно используемыми компонентами. |

|

К5 |

Умение работать с массивами и списками |

Компетенция, предполагающая манипуляции с коллекциями данных, их сортировку, поиск и модификацию. |

|

К6 |

Понимание основных принципов алгоритмизации задач. |

Компетенция описывает способность проектировать алгоритмы для решения типовых задач. |

|

К7 |

Знание и применение базовых структур данных |

Навыки использования базовых структур данных (стеки, очереди, деревья). |

|

К8 |

Умение разрабатывать и отлаживать небольшие программы |

Итоговая компетенция, объединяющая все предыдущие знания и навыки, необходимые для разработки целостного программного продукта малого масштаба. |

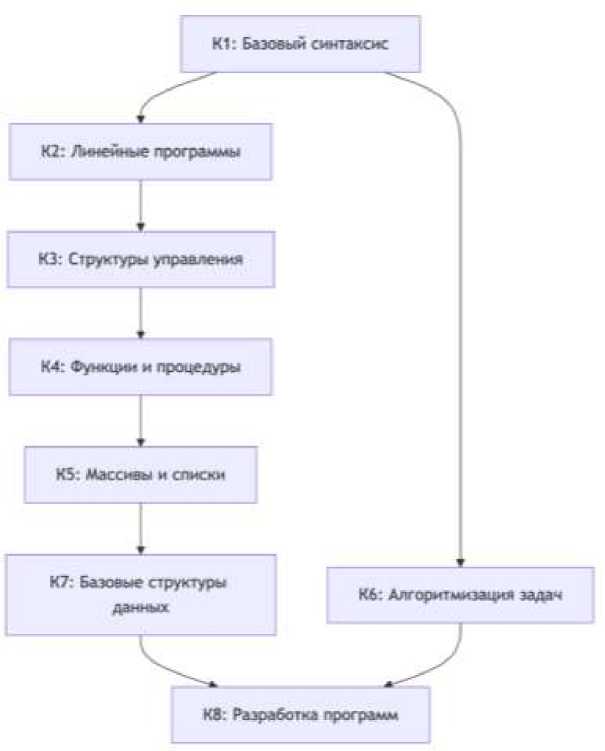

Представленные в Таблице компетенции структурированы в виде графа (Рисунок), узлы которого связаны между собой ребрами, отражающими последовательность их освоения и необходимые пререквизиты. Например, овладение компетенцией «Умение писать

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 простые линейные программы» (К2) невозможно без предварительного знания «базового синтаксиса языка программирования» (К1). Таким образом, связи в графе компетенций не только отображают логическую структуру дисциплины, но и задают естественные и рациональные маршруты освоения материала. Вместе с тем, в графе предусмотрено разветвление образовательной траектории, позволяющее учитывать индивидуальные цели и особенности обучающихся. Например, студент, успешно и быстро освоивший базовые навыки программирования, может выбрать ускоренный путь изучения, непосредственно перейдя к компетенции «Понимание основных принципов алгоритмизации задач» (К6), параллельно или последовательно осваивая промежуточные компетенции К2–К5.

Адаптивность образовательного процесса в таком подходе реализуется на двух уровнях. Во-первых, граф компетенций позволяет варьировать порядок освоения тем курса в соответствии с индивидуальным темпом обучения и интересами студента. Во-вторых, степень усвоения каждой конкретной компетенции определяется количеством и качеством выполненных заданий и тестов, при этом студентам предоставляется возможность двигаться дальше, успешно решив необходимый минимум заданий по каждой теме. Итоговая компетенция («Умение разрабатывать и отлаживать небольшие программы», К8) логически объединяет несколько пререквизитов, подразумевая, что для её освоения студент должен подтвердить усвоение всех обязательных промежуточных компетенций, однако порядок получения соответствующих заданий может быть адаптирован под конкретного обучающегося.

Рисунок. Иллюстрация графа компетенций дисциплины «Основы программирования»

После формирования графа компетенций следующим этапом реализации является выбор алгоритма поиска оптимального образовательного маршрута для каждого студента. Поскольку граф компетенций представляет собой взвешенную и направленную структуру, где узлы обозначают компетенции, а рёбра – зависимости и последовательность их освоения, ключевой задачей является эффективный поиск такого пути, который приведёт студента от исходной компетенции (соответствующей текущему уровню подготовки) к заданной целевой компетенции (финальной образовательной цели). Как было сказано выше, в рамках предлагаемой методики используются классические алгоритмы поиска оптимального пути в графе: алгоритм Дейкстры и алгоритм A*. Выбор конкретного алгоритма зависит от характеристик графа компетенций. Для относительно простых и средних по размеру графов применяется алгоритм Дейкстры, а в случае большой размерности графа, сложной структуры со множеством разветвлений – алгоритм A*, поскольку он позволяет ускорить поиск за счёт отбрасывания неэффективных маршрутов уже на ранних этапах.

Веса рёбер в графе компетенций отражают относительную сложность или трудоемкость освоения соответствующих компетенций. На практике это может быть выражено в виде среднего времени, необходимого для успешного выполнения заданий, их количества, или суммарной сложности контрольных мероприятий, предусмотренных для подтверждения усвоения компетенции. Такой подход позволяет алгоритму поиска оптимального маршрута учитывать не только последовательность освоения компетенций, но и реальные затраты студента на их прохождение, что важно для адаптивного формирования образовательной траектории. Для реализации адаптивного подхода недостаточно лишь указать последовательность компетенций и связи между ними. Важным компонентом предлагаемой модели является оценка степени усвоения компетенций, которая непосредственно влияет на автоматизированное построение и адаптивную корректировку образовательной траектории. Каждая компетенция (узел графа) сопровождается набором задач и тестов, специально подобранных для подтверждения её освоения. Модель компетенции можно формально представить следующим образом:

к, = (T„J,2.....7U

где: Ki — i-я компетенция; Tij — задачи и тесты, связанные с компетенцией i; n — общее количество задач, доступных в банке задач по компетенции.

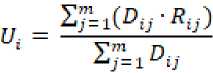

Каждая задача, в свою очередь, характеризуется двумя параметрами: Dij — сложность задачи нормированная оценка в диапазоне от 0 до 1 (может определяться экспертами или методистами заранее). Rij — результат выполнения задачи студентом, нормированная оценка в диапазоне от 0 до 1. Степень усвоения U компетенции K рассчитывается по формуле:

где: Ui — степень усвоения i-ой компетенции (от 0 до 1), выраженная как средневзвешенный показатель успешности выполнения задач; m — минимально необходимое число задач, выбранных системой из общего набора n. Таким образом, степень усвоения зависит от того, насколько успешно студент справляется с задачами, и от их относительной сложности. Компетенция считается освоенной, если:

Ui ^ Umin где: Ui — минимальный пороговый уровень усвоения (например, 0,7 или 70%);

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025

Адаптивность образовательной траектории реализуется через динамическую корректировку весов рёбер графа компетенций, учитывающих результаты выполнения заданий студентом.

Изначально вес ребра Wij задаётся экспертом и отражает базовую сложность освоения компетенции j после компетенции i. В процессе обучения этот вес пересчитывается по формуле:

wi/ = wiJ (4)

где — новый адаптированный вес ребра после усвоения компетенции i; Ui — степень усвоения текущей компетенции i;

Таким образом, если студент демонстрирует высокий уровень освоения компетенции (близкий к 1), вес следующего этапа уменьшается, что облегчает дальнейшее продвижение по траектории. Если же студент сталкивается с трудностями (степень усвоения низкая), вес следующего ребра увеличивается, сигнализируя системе о необходимости корректировки маршрута (например, возвращения к дополнительным или повторным заданиям).

При этом при прохождении студентом предварительного диагностического тестирования, определяется начальное состояние его знаний и навыков. Результаты предварительного тестирования используются не для изменения структуры самого графа компетенций (узлы и базовые связи остаются неизменными), а для определения исходного узла (точки старта) студента в графе компетенций и начальной корректировки весов рёбер графа с учетом начального уровня подготовки студента. Предварительная корректировка веса ребра Wij после диагностики начального уровня компетенции i студента также рассчитывается по формуле (4).

Таким образом, если по результатам предварительного тестирования студент демонстрирует высокий уровень владения компетенцией Ki, то веса рёбер, ведущих от этой компетенции, уменьшаются, и алгоритм предлагает студенту ускоренный маршрут. Если же начальный уровень компетенции низкий, то веса остаются близкими к базовым значениям, а маршрут обучения будет более подробным и обстоятельным.

В рамках демонстрации предложенного подхода была разработана консольная программа-прототип на языке C#, позволяющая автоматически рассчитывать индивидуальные образовательные траектории на основе графа компетенций. В дальнейшем планируется развитие программы до полноценного модуля, предназначенного для интеграции в систему дистанционного обучения Ошского государственного университета.

Перспективы развития и возможные направления. Предложенный подход построения адаптивной индивидуальной образовательной траектории на основе графа компетенций открывает широкие возможности для дальнейшего развития и совершенствования. При этом важно учитывать, что успешность реализации подхода во многом зависит от качества проектирования самого графа компетенций. Процесс формирования графа компетенций представляет собой комплексную дидактическую задачу, которая требует глубокого педагогического анализа, детального понимания структуры знаний и навыков, а также чёткого определения образовательных целей и задач на всех уровнях детализации (макро-, мезо- и микроуровнях).

Одним из путей развития предложенного подхода является применение современных технологий искусственного интеллекта [11], позволяя улучшить процесс адаптивного построения образовательных траекторий за счёт более глубокого анализа данных и прогноза индивидуальной успеваемости обучающихся. Например, с помощью алгоритмов кластеризации и классификации возможно выявление типовых профилей студентов, что позволит не только эффективно диагностировать их начальный уровень знаний, но и прогнозировать дальнейшие успехи или трудности. Это, в свою очередь, обеспечит возможность заранее корректировать образовательный маршрут, минимизируя вероятность затруднений в освоении материала. Особенно перспективным направлением является использование нейронных сетей и методов глубокого обучения. Эти технологии способны обрабатывать большие объёмы данных и выявлять сложные нелинейные взаимосвязи между компетенциями и особенностями студентов. Внедрение глубоких нейронных сетей в рекомендательные системы позволит значительно повысить точность определения оптимальных образовательных траекторий и осуществлять оперативную адаптацию учебного маршрута непосредственно в процессе обучения.

Итак, рассмотрен разработанный авторами подход к построению адаптивной индивидуальной образовательной траектории в электронной образовательной среде на основе графа компетенций. Предложенный подход позволяет эффективно решать задачу персонализации обучения за счёт чёткой структуризации учебного материала, возможности автоматизированного выбора оптимального образовательного маршрута и динамической адаптации процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей и темпа усвоения материала каждым студентом. Граф компетенций, являющийся центральным элементом предложенного подхода, обеспечивает прозрачность и наглядность взаимосвязей между элементами учебной программы, что позволяет студентам и преподавателям контролировать процесс освоения образовательных целей на макро-, мезо- и микроуровнях. Практическая реализация подхода была продемонстрирована на примере дисциплины «Основы программирования», подтвердив его эффективность в адаптивной настройке образовательных маршрутов, оценке и визуализации прогресса обучающихся. Описанные методы оценки степени усвоения компетенций и формулы динамической корректировки веса ребер графа подтвердили свою применимость и практическую значимость. В дальнейшем предлагается совершенствовать разработанный подход путём интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит значительно повысить точность прогнозирования успеваемости студентов и повысит эффективность персонализации образовательного процесса. Таким образом, описанный подход является перспективным инструментом для совершенствования электронных образовательных систем и повышения качества образования в соответствии с индивидуальными запросами обучающихся.