Потенциал использования технологии искусственного интеллекта при обучении физике в школе

Автор: Фещенко Т.С.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению проблемы использования потенциала нейросетей, доступных в России, в школьном физическом образовании. Актуальность репрезентируемой проблемы обосновывается за счет анализа нормативных документов, определяющих стратегию развития экономики России в целом и образования в частности, научных исследований в области технологий искусственного интеллекта, использования его возможностей для совершенствования процесса обучения. Кроме того, учитываются актуальные проблемы преподавания учебного предмета «Физика». В статье представлены результаты мини-исследования, направленного на выявление отношения учителей физики к использованию нового инструмента - технологий искусственного интеллекта. Охарактеризован спектр возможностей, открываемых нейросетями как для учителя, так и для школьника. Обозначены вызовы и риски, которые следует учитывать и минимизировать. Приведены фрагменты дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) «Использование российских нейросетей в школьном образовательном процессе», а также фрагменты практических работ, выполненных учителями физики - слушателями курса. Выводы данной статьи акцентируют внимание на методической составляющей применения технологий искусственного интеллекта.

Образовательный процесс, образовательный потенциал технологии искусственного интеллекта, нейросети, физика, методическая составляющая применения технологий искусственного интеллекта

Короткий адрес: https://sciup.org/149146413

IDR: 149146413 | УДК: 372.853+372.862 | DOI: 10.24158/spp.2024.7.6

Текст научной статьи Потенциал использования технологии искусственного интеллекта при обучении физике в школе

,

,

вания. Начнем с проблем, связанных непосредственно с учебным предметом «Физика». Он труден для изучения1. Физику нельзя просто выучить, ее надо понимать и прикладывать для этого немалые интеллектуальные усилия. Очевидно, необходимо пересматривать методику преподавания, ибо важнейший элемент результативности усилий преподавателя – это способы формирования мотивации к изучению конкретной дисциплины.

Кроме того, в настоящее время происходит переход от понимания содержания образования как системы предметного знания основ наук к трактовке его как целостной системы взаимосвязанных видов знаний (информационных, процедурных, оценочных, рефлексивных), характеризующих общественный и личностный опыт. При этом на уровне концепций содержания школьного образования происходит ограничение удельного веса предметных информационных знаний основ наук и увеличение других видов знания (отвечающих на вопросы «Как?», «Зачем?»); на уровне всех учебных предметов – «выход за пределы предметных информационных знаний основ наук посредством расширения межпредметного, надпредметного контекстов» (Пурышева, 2020: 11). Совершенствование подходов к обучению физике в школе невозможно без использования современных технологий обучения. Например, компьютерное моделирование, виртуальная реальность (VR) – лабораторные практикумы с цифровым оборудованием; дополненная реальность (AR) – технология наложения электронных образов объектов на предметы реального мира – возможность визуализации информации, имеющей сложную абстрактную природу. Например, могут быть представлены таким образом невидимые объекты и явления, такие как частицы, звук; возможно также создание абстрактных теоретических понятий – определённого дидактического образа-модели (Каштанова, 2021).

Отметим, что расширить возможности дополненной реальности способен искусственный интеллект (ИИ). Комбинирование потенциала ИИ и AR объединяет интеллектуальные функции с окружающим реальным миром, создавая новые, более удобные и эффективные способы взаимодействия.

Можно предположить, что как раз технологии ИИ способны стать триггером для развития мотивации к изучению физики школьников и вместе с тем для развития мотивации к осваиванию новых средств обучения для учителей и получению ответа на один из трех вопросов задач методики обучения: как учить?

Итак, второй составляющей, рассматриваемой в нашем исследовании, являются технологии ИИ и их использование в образовательном процессе при обучении физике в школе.

Актуальность обозначенной проблемы подтверждается исследованиями российских и зарубежных ученых, опубликованными за несколько последних лет (Коровникова, 2021; Блохин, 2023; Зибров, Зиброва, 2024 и др.).

Импульсом пристального внимания к технологиям ИИ стало сенсационное сообщение о том, что в России студент пятого курса Российского государственного гуманитарного университета А. Жадан написал дипломную работу, используя возможности чат-бота ChatGPT и защитил диплом на «удовлетворительно»2.

Позднее, в октябре 2023 г., появилось сообщение об успехе российской нейросети YandexGPT 2, которая смогла сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе, включая и творческую часть, на балл, необходимый для поступления в вуз3. Кроме того, по данным одного из авторитетных британских словарей Collins и российского Института русского языка имени А.С. Пушкина, «искусственный интеллект» и «нейросеть» стали словами 2023 г.4

Эти события заставили педагогическое сообщество задуматься о том, как можно во благо использовать потенциал технологий ИИ, чтобы качество образования не пострадало. Перефразируя высказывания известного физика, нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана, реформатора методов преподавания физики в вузе, «Могут ли машины думать?»5, «О возможностях и будущем компьютера»1, можно заявить: при создании умных машин не надо думать, что задача человека – только делать их все умнее и умнее. Это путь, чтобы делать человечество умнее.

Обратимся теперь к нормативным документам. Прежде всего, отметим, что в феврале 2024 г. был опубликован Указ Президента РФ Владимира Путина об утверждении обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. В нем подчеркивается, что ИИ – одна из важнейших технологий, доступных человеку в настоящее время. Основным инструментом реализации стратегии является федеральный проект «Искусственный интеллект»2. Благодаря данной технологии создаются условия для роста мировой экономики, происходят обновления во всех областях науки, повышается уровень качества жизни человека, обеспечивается повсеместная доступность и качество медицинской помощи, образования, растет производительность труда и др.3 За последние три года (2021–2024 гг.) более 60 тыс. школьников прошли проектное обучение по ИИ, что обеспечивает фундамент для нового поколения специалистов4. Подчеркнем, что последнее невозможно без освоения ими основ физики на уровне ее глубокого осмысления при изучении школьного курса. Как справедливо в своей работе отмечают А.Л. Семенов, К.Е. Зискин (Семенов, Зискин, 2021: 530), настоящее время открывает большие перспективы для использования новых возможностей в самосовершенствовании и самообразовании. И учителя, и ученика в условиях цифровизации нужно воспринимать как расширенные личности, так как стремительное развитие технологий способствует увеличению биологических возможностей человека. Разрешая проблемы, которые сегодня есть в современной школе, например, касающуюся мотивации к изучению физики, нужно принимать ученика как личность, свободно ориентирующуюся в цифровой среде, пользующуюся ее инструментами, в том числе технологиями ИИ.

Следует отметить некоторые аспекты, связанные со значением физики для развития технологий ИИ. Один из основоположников последних в России – Д.А. Поспелов – указывал на междисциплинарный характер разработки интеллектуальных систем. Он рассматривал ИИ как своеобразный научный перекресток, на котором «встречаются» и реализуются разработки ученых и специалистов в областях информатики, прикладной математики, философии, логики, психологии, лингвистики, социологии, биологии и других наук. В одной из своих работ ученый отмечает: «Исследования в ИИ должны быть нацелены на «изучение психики человека с целью ее имитации в технических системах, решающих определенный набор практических задач, традиционно считающихся интеллектуальными» (Поспелов, 1982: 211). Безусловно, в этом определении можно без труда узнать формулировки, характеризующие ИИ в современных исследованиях. Но обратим внимание на такую составляющую дефиниции, как «технические системы». Функционирование любой из них невозможно без аппаратного обеспечения. Роль физики в этом случае заключается в создании энергосберегающих компонентов для работы аппаратной составляющей ИИ. Кроме того, физическое моделирование объектов помогает в разработке алгоритмов для функционирования программ искусственного интеллекта, например, для предсказывания движения в окружении различных объектов в реальном мире. Физика также играет ключевую роль в области компьютерного зрения, которое является важной составляющей ИИ.

Важно, чтобы современные школьники, которые могут по праву называться «расширенными личностями», осознавали значение физики как науки и учебного предмета в успешном овладении и использовании всех преимуществ, которые могут предоставить технологии ИИ. Конечно, учитель должен руководить школьниками, направляя их в нужное русло при использовании технологий ИИ.

Цель данной работы – осветить проблему использования потенциала нейросетей, доступных в России, в школьном физическом образовании на основе реалий и тенденций современности. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

-

1. На основе теоретического анализа исследований отечественных и зарубежных ученых выявить потенциал российских нейросетей для системы образования в целом и для школьного физического образования в частности.

-

2. Определить позицию учителя физики по отношению к применению технологий ИИ как инструментария, порожденного цифровизацией и стратегическим научно-технологическим развитием нашей страны.

-

3. Рассмотреть конкретные примеры использования технологий ИИ учителями физики в рамках обучения на курсе «Использование российских нейросетей в школьном образовании».

Методы исследования . Для решения поставленных задач в процессе исследования применялись общенаучные теоретические методы исследования, в частности, метод анализа, необходимый для изучения нормативных документов, психолого-педагогической, философской и научно-методической литературы, научных статей, естественнонаучной, научно-методической и научно-популярной литературы, материалов средств массовой информации, связанных с темой исследования. В числе привлеченных эмпирических методов следует назвать наблюдение, анкетирование, личный опыт в процессе реализации авторской программы на курсах повышения квалификации учителей.

Основная часть . Приведем обобщенный анализ работ, посвященных применению технологий ИИ в сфере образования. Начнем с рассмотрения позиции известного современного философа и культуролога М. Эпштейна. Определив ИИ как главную технологию XXI в., ученый выделил шесть позиций человеческого общества в отношении нее1 (табл. 1).

Таблица 1 – Технологии ИИ: шесть позиций человечества

Table 1 – AI Technologies: Six Positions of Humanity

|

№ |

Название позиции |

Краткое описание |

Комментарии |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Антропоснобизм |

ИИ не обладает никакими интеллектуальными способностями, характеризуется примитивным шаблонным мышлением, вообще не мыслит. Прорывов от него не следует ждать. Он лишь может выполнять простые действия, обслуживая человека (стиральная машина, пылесос и пр.) |

Большинство исследователей не разделяют эту позицию, признавая прогресс в развитии технологий ИИ и неизбежность его более широкого применения в различных сферах деятельности человека, в том числе интеллектуальной |

|

2 |

Артифобия / вид ксенофобии |

Страх, недоверие к ИИ как к чуждому, враждебному разуму. Надо держаться от него подальше и вообще прекратить все разработки в этой области |

Важно обратить внимание на эту позицию с точки зрения опытных учителей физики, которые много лет проработали в школе, пользуясь традиционными методами обучения, достигая при этом запланированных образовательных результатов. Такое отношение можно рассматривать как один из рисков – сопротивление внедрениютехнологий ИИ в школьный образовательный процесс |

|

3 |

Алармизм |

Комплекс неполноценности, страх и паника: уже ничего нельзя предпринять, ИИ вытеснит нас из ноосферы. ИИ сделает людей своими рабами или просто уничтожит |

Ни в одном исследовании последнего пятилетия нет однозначной позиции, выражающей страх и панику. Ученые рассматривают возможные угрозы и риски, предлагая способы их нивелирования или минимизации. Панических настроений в среде учителей физики мы не обнаружили |

|

4 |

Постгуманизм |

Вера в то, что ИИ является следующим этапом эволюции разума, а человечество должно с этим смириться и даже активно этому способствовать. Почетная капитуляция: человечество должно достойно завершить свой путь, передать ИИ все дела по управлению миром и уйти на покой |

Данная позиция – крайность, которая может быть отнесена к рискам. Вера во всемогущество ИИ нивелирует творчество, тормозит собственные мыслительные процессы человека |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 |

Техно-мессианизм |

Гордость за ИИ как создание человеческого ума вплоть до преклонения и обожествления его как сверхчеловека и носителя высшего разума |

Эта позиция с одной стороны - благо, так как вызывает чувство гордости за достижения человечества, с другой - вред, так как свидетельствует о сотворении «кумира», которому без оглядки на последствия надо поклоняться |

|

6 |

Синтеллект (syntellect), или соразум |

Кооперация, разделение интеллектуального труда. Человечества навсегда останется мостом между биосферой и ноосферой, и каких бы высот не достиг ИИ, он будет нуждаться в человеке |

Эта позиция, по нашему мнению, наиболее приемлема. Она указывает и на роль человека в условиях развития техносферы, и на роль ИИ. По отношению к деятельности учителя эта позиция лишь подчеркивает, что технологии -это новый инструмент, новое средство, которое надо научиться использовать, получая планируемые образовательные результаты |

Итак, можно определить нашу позицию по отношению к использованию технологий ИИ в образовательном процесс при обучении физике в школе, как взвешенно-разумную и рассматривать их как рабочий инструмент учителя, служащий для оптимизации процесса обучения и достижения планируемых образовательных результатов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования и среднего общего образования (ФГОС ООО1, ФГОС СОО2). Под оптимизацией подразумевается обоснованный и тщательно обдуманный выбор такой технологии с точки зрения соотношения ресурсных затрат (и учителя, и школьника) и соответствия полученного результата тому, что определено ФГОС.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что потенциал технологий ИИ может быть осмыслен и использован только тем учителем, который займет позицию доверия и принятия положения: разумная кооперация и разделение труда с ИИ только усилят роль человека в быстро развивающейся техносфере.

Перейдем теперь к краткому анализу работ, в которых так или иначе рассматривается потенциал технологий ИИ для совершенствования образовательного процесса в школе, а также приводятся примеры их применения в практической деятельности его участников.

Достаточно подробное описание возможностей нейросетей приводится в статье Т.М. Шам-сутдиновой (Шамсутдинова, 2022). Исследователь рассматривает электронную образовательную среду на основе нейросетевых технологий и выделяет в ней следующие элементы: идентификация обучающихся; решение задач по классификации событий в системах обеспечения информационной безопасности; управление образовательным процессом (контроль за реализацией учебных планов); выстраивание траектории персонализированного обучения и др. Отдельно стоит выделить указанную в этой работе идею создания отдельного направления - нейропедагогики, которая базируется на понятии «нейропластичность», обозначающем свойство мозга изменять свою структуру в зависимости от типа деятельности, преобразовывать «нейронные цепи таким образом, чтобы наиболее эффективно выполнить текущую задачу» (Казаченок, 2020).

Весомым основанием для осмысления и дальнейшего развития этого направления служат положения об основах эффективного образовательного процесса:

-

- организационно-педагогические условия (определение модели ученика; построение онтологии предметной области);

-

- факторы, влияющие на усвоение обучающимся учебного материала (мотивация, интеллектуальные и психологические особенности, физические условия).

В контексте нашего исследования следует обратить особое внимание на факторы, среди которых главенствующую позицию занимает мотивация, значение которой мы уже подчеркивали. Использование потенциала нейросетей в образовательном процессе может стать одним из ключевых способов мотивации школьников к освоению физики. Уместно также сделать акцент на том, что обучение человека и нейросети происходит практически по одному и тому же сценарию.

На это обращают внимание зарубежные исследователи (Park et al., 2023). Они предлагают показать школьникам, каким образом обучается ИИ на примере нейросети Quick, Draw! («Быстро, рисуй!»), которая демонстрирует прогностические способности машинного обучения (ML). Идея такова: научиться можно только через деятельность. Перекидывая «мостик» от машины к человеку, можно сказать, что обучение машин похоже на обучение человека. Необходимо участвовать в деятельности, чтобы понять, как машины и люди учатся.

Осваивая физику, школьник проходит цикл научного познания: факты – модель – следствия – эксперимент. Причем последний рассматривается не только как проверка следствий, но и как применение теоретических знаний на практике. Например, объяснение явлений и процессов, принципов работы технических устройств и механизмов, решение качественных и расчетных задач и др.

Продолжая рассуждение о важности мотивирующего потенциала использования технологий ИИ в образовательном процессе при обучении физике (стезя учителя) в школе, обратимся еще к одному исследованию зарубежных авторов (Luo Qun, Yang Jiliang, 2022), в рамках которого рассматриваются преимущества обучения математике с использованием технологий ИИ – создание интеллектуальных классов. Предлагается применять технологию обработки естественного языка на основе искусственного интеллекта для сокращения количества ручных операций при анализе преподавания в классе. При этом появляется возможность осуществлять точную классификацию и проводить мониторинг в режиме реального времени (Luo Qun, Yang Jiliang, 2022). Это исследование – один из аргументов для обеспечения мотивации учителей к использованию ИИ в образовательном процессе.

Для школьников подобным потенциалом при изучении физики может стать вовлекающий контент, созданный с помощью, например, генеративных нейросетей, например, GigaChat, GigaChatVK, YandexGPT-2 и др. Под ним мы будем понимать содержание учебного материала по физике (в соответствии с целевой установкой урока), побуждающее к активному включению ребенка в познавательную деятельность.

Созданию нового контента посвящена статья «Искусственный интеллект как способ создания нового контента» (Мельникова и др., 2023). Авторы этого исследования подчеркивают достаточную развитость нейросетей для создания несложного контента, например, иллюстраций, текста. Однако же при сравнении контента, созданного человеком и нейросетью, люди способны определить авторство последних из-за примитивности созданных ими объектов, наличия ошибок и неточностей (Мельникова и др., 2023: 47).

При обучении физике можно использовать этот, пока еще существующий недостаток нейросетей, создавая условия на уроке для обсуждения проверки достоверности информации. Приведем пример. При изучении в разделе «Механические явления» темы «Законы сохранения энергии»1 можно предложить обучающимся проверить правильность решения задачи российской нейросетью GigaChat (табл. 2).

Таблица 2 – Задания, выполненные нейросетью GigaChat

Table 2 – Tasks Performed by the GigaChat Neural Network

|

№ |

Содержание задания (запрос) |

Решение нейросети |

Авторский комментарий |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Необходимо рассчитать жесткость пружины, если известно, что при растяжении ее на 20 см пружина приобрела потенциальную энергию упругодеформированного тела 20 Дж |

Жесткость пружины определяется как сила, необходимая для деформации пружины на единицу длины. В данном случае нам дана потенциальная энергия упругодеформированного тела, которая равна 20 Дж. Потенциальная энергия упругодеформированного тела (U) рассчитывается по формуле: U = ½ * k * x^2, где k – жесткость пружины, x – величина деформации (в данном случае – растяжение). Из условия задачи известно, что x = 20 см = 0,2 м. Подставим эти значения в формулу и найдем k: 20 Дж = ½ * k * (0.2 м)^2. Упрощаем выражение: 20 Дж = ½ * k * 0,04 м^2. Теперь найдем k: k = 20 Дж / (1/2 * 0,04 м^2), k = 20 Дж / 0,02 м^2, k = 1000 Дж/м^2 |

Нейросеть получила правильный ответ, приведены верные рассуждения. Школьников можно попросить проверить размерность искомой физической величины. В данном решении величина коэффициента жесткости выражена в Дж/м2. Традиционно для школьников привычна единица измерения Н/м |

1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (для 7–9 классов образовательных организаций) [Электронный ресурс] // Единое содержание общего образования. URL: (дата обращения: 01.07.2024).

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

2 |

Спусковую пружину игрушечного пистолета сжали на 5 см, при вылете шарик массой 20 г приобрел скорость 2 м/с. Необходимо рассчитать, какова жесткость пружины |

Приведем часть решения. Для решения этой задачи воспользуемся законом сохранения энергии. Согласно ему, полная механическая энергия системы до и после взаимодействия остается неизменной. В нашем случае она будет состоять из потенциальной энергии сжатой пружины и кинетической энергии шарика после его вылета. Обозначим следующие величины: m – масса шарика, равная 20 г = 0.02 кг; u – начальная длина пружины; v – конечная длина пружины после сжатия; v_0 – конечная скорость шарика после вылета; E_p – потенциальная энергия сжатой пружины; E_k – кинетическая энергия шарика после вылета. Потенциальная энергия сжатой пружины рассчитывается по формуле: E_p = ½ * k * (v^2 – u^2), где k – жесткость пружины. Кинетическая энергия шарика после вылета рассчитывается по формуле: E_k = ½ * m * v_0^2. Поскольку обе энергии складываются в сумме до взаимодействия и сохраняются после него, мы можем записать следующее равенство: E_p + E_k = E_p + E_k. Подставляем известные значения: ½ * k * (v^2 – u^2) + ½ * m * v_0^2 = ½ * k * (v^2 – u^2) + + ½ * m * v_0^2. Так как u = v – Δx, где Δx – величина сжатия пружины, то получаем: ½ * k * ((v – Δx)^2 – u^2) + ½ * m * v_0^2 = = ½ * k * ((v – Δx)^2 – u^2) + ½ * m * v_0^2. Решаем относительно k: k = 1/(-0.0025) |

Можно предложить школьникам: – проследить логику решения с позиции обоснования утверждения «верно/неверно» на основе имеющихся физических знаний; – самим решить задачу, в которой искомый результат определяется в два действия (правильный ответ: 32 Н/м). Следует также обратить внимание обучающихся на то, что при решении задач не учитывалось сопротивление воздуха, так как по умолчанию полагалось, что система замкнута |

Предлагая школьникам анализировать решение задачи нейросетью, учитель ориентируется на планируемые результаты освоения программы по физике на уровне основного общего образования, указанные в федеральной рабочей программе по учебному предмету «Физика»1. В приведенном примере такими ориентирами служат:

-

– один из метапредметных результатов (познавательные универсальные учебные действия) – работа с информацией;

-

– предметный результат – находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний по предмету и дополнительных источников2.

Отметим, что на уроках можно использовать возможности нейросети для решения задач по физике по фото онлайн – Online GPT3, например, организовать соревнование «нейросеть – обучающиеся», выработав заранее критерии оценивания выполненной работы. Самый важный из них – правильное решение задачи на основе физических знаний и умений по изучаемой теме. Можно также использовать возможности нейросети Всезнайка | TurboText Pro4 для создания различных заданий обучающихся. Важно, что 2 запроса в сутки на этой платформе бесплатны. Онлайн-нейросеть АйБро может выполнить лабораторную работу по физике5. От профессионального мастерства учителя зависит, как он использует технологии ИИ. Главное, чтобы внедрение их в образовательный процесс помогало улучшать качество обучения и достигать планируемых результатов обучения.

Большой потенциал для организации и реализации образовательного процесса имеют чат-боты. Описывая возможности их использования чат-ботов в обучении, белорусские исследователи (Быковская, Демченко, 2023) рассматривают их как органайзеров, отражающих все необходимое в режиме реального времени (указание списка задач, необходимых для изучения темы;

планирование маршрута образовательных усилий; предоставление дополнительного материала и видео по теме; напоминание о сроках сдачи работ и др. Кроме того, обучающийся может получить ответ на вопрос, прежде чем последует объяснение учителя. Важно лишь правильно и детально точно его сформулировать. Это еще одна возможность, предоставляемая нейросетями – формирование умения школьников и учителей четко ставить задачу, не упуская важных для получения адекватного ответа деталей. Чем больше учебного контекста в запросе к нейросети, тем точнее будет результат. В такой работе можно использовать, например, «ChatGPT на русском»1. Ниже приведен пример – фрагмент ответа этой нейросети:

«Чат-бот: Привет! Я чат-бот с нейросетью ChatGPT, я работаю на модели gpt-3.5-turbo, и вы можете общаться со мной без ограничения запросов и платных подписок. Напишите ваш первый вопрос.

Вы (15:34:55): Расскажи о достижениях в области физики за 2023 год.

Чат-бот: Как искусственный интеллект, я не имею доступа к данным в реальном времени после моего последнего обновления, которое произошло в январе 2022 года. Следовательно, я не могу предоставить точную информацию о достижениях в области физики в 2023 году. Однако я могу рассказать о некоторых областях исследований и тенденциях, которые, вероятно, будут продолжать развиваться и приносить новые открытия:

-

1. Квантовая механика и квантовые вычисления. Эта область активно развивается, и исследования в квантовых компьютерах и квантовой криптографии продолжают продвигаться вперёд. Вероятнее всего, в этом году могут появиться улучшения в стабильности и масштабируемости квантовых систем.

-

2. Физика высоких энергий и фундаментальные частицы. Продолжаются исследования на больших адронных коллайдерах и других ускорителях для поиска новых элементарных частиц и понимания фундаментальных взаимодействий, таких как изучение тёмной материи и энергии.

Если вас интересуют конкретные достижения, я рекомендую обратиться к последним научным публикациям, пресс-релизам научных учреждений и новостным ресурсам, специализирующимся на научных новостях».

Примечательно, что нейросеть сама побуждает школьников обратиться к проверенной информации.

Отметим, что учитель, овладевший таким важным инструментарием, как технологии ИИ, в условиях цифровизации экономики, безусловно, будет иметь в своем арсенале современное средство обучения, помогающее сделать изучение физики, постижение ее законов желанными для школьников.

Для овладения новыми средствами учителю, прежде всего, надо определить свою позицию по отношению к технологиям ИИ как инструментарию, порожденному цифровизацией и стратегическим научно-технологическим развитием нашей страны. Выяснение такой позиции – одна из задач нашего исследования. Учителям физики из Москвы, Калужской области, Санкт-Петербурга (n = 38) было предложено пройти небольшой опрос (с использованием Google-формы), содержащий 5 обязательных вопросов.

Респондентам была предложена следующая инструкция: «Уважаемые коллеги! Дискуссии о преимуществах, недостатках, рисках и угрозах применения технологий ИИ постоянно возобновляются. Каково ваше мнение? Нужен ли современному педагогу этот инструмент? Что теряется и что приобретается? Ваша позиция – это ответы на предложенные вопросы».

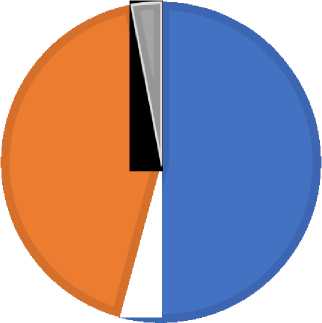

Распределение ответов на первый из них – «Считаете ли вы технологии ИИ своевременным инструментом, необходимым в работе любого педагога (да/нет/другое)?» – показано на рис. 1.

Дифференциация ответов на второй вопрос «Использовали ли вы ИИ в своей профессиональной деятельности (да/нет/другое)?» показана на рис. 2.

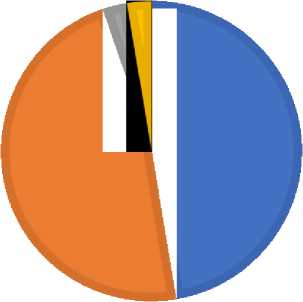

Далее респондентам предлагалось представить свою точку зрения на возможную пользу применения инструментов ИИ в образовательном процессе в деятельности педагога, выбрав одно или несколько направлений:

-

– быстрая подготовка презентаций;

-

– оперативный поиск нужной информации;

-

– автоматическая проверка работ школьников;

-

– генерация нужных изображений;

-

– поиск новых идей для проведения нестандартного урока;

-

– поиск идей для проектно-исследовательской деятельности;

-

– создание сценариев уроков и внеурочных занятий;

-

– разработка проверочных и контрольных работ;

-

– создание дидактических материалов для формирования и развития критического мышления;

-

– подбор дидактических материалов для формирования и развития функциональной грамотности;

– другое.

Распределение ответов показано на рис. 3.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИИ СВОЕВРЕМЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, НЕОБХОДИМЫМ В РАБОТЕ ЛЮБОГО ПЕДАГОГА?

38 ОТВЕТОВ г Да

г Нет

г Скорее, не необходимым, а важным г Для применения этих технологий педагогу необходима подготовка, он должен владеть методикой, позволяющей грамотно использовать ИИ

Рисунок 1 – Распределение ответов на первый вопрос «Считаете ли вы технологии ИИ своевременным инструментом, необходимым в работе любого педагога (да/нет/другое)?», %

Figure 1 – Distribution of Responses to the First Question “Do You Consider AI Technologies a Timely Tool Needed in the Work of Any Educator (Yes/No/Other)?”, %

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛИ ВЫ ИИ В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

38 ОТВЕТОВ

г Да г Нет г "Вылавливала" ответы студентов, сгенерированные ИИ гДелала работу с учениками по ИИ

Рисунок 2 – Распределение ответов на второй вопрос «Использовали ли вы ИИ в своей профессиональной деятельности (да/нет/другое)?», %

Figure 2 – Distribution of Responses to the Second Question “Have You Used AI in Your Professional Activities (Yes/No/Other)?”, %

УКАЖИТЕ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ВОЗМОЖНУЮ ПОЛЬЗУ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 38 ОТВЕТОВ

Рисунок 3 – Распределение ответов на третий пункт опроса

Figure 3 – Distribution of Responses to the Third Item of the Survey

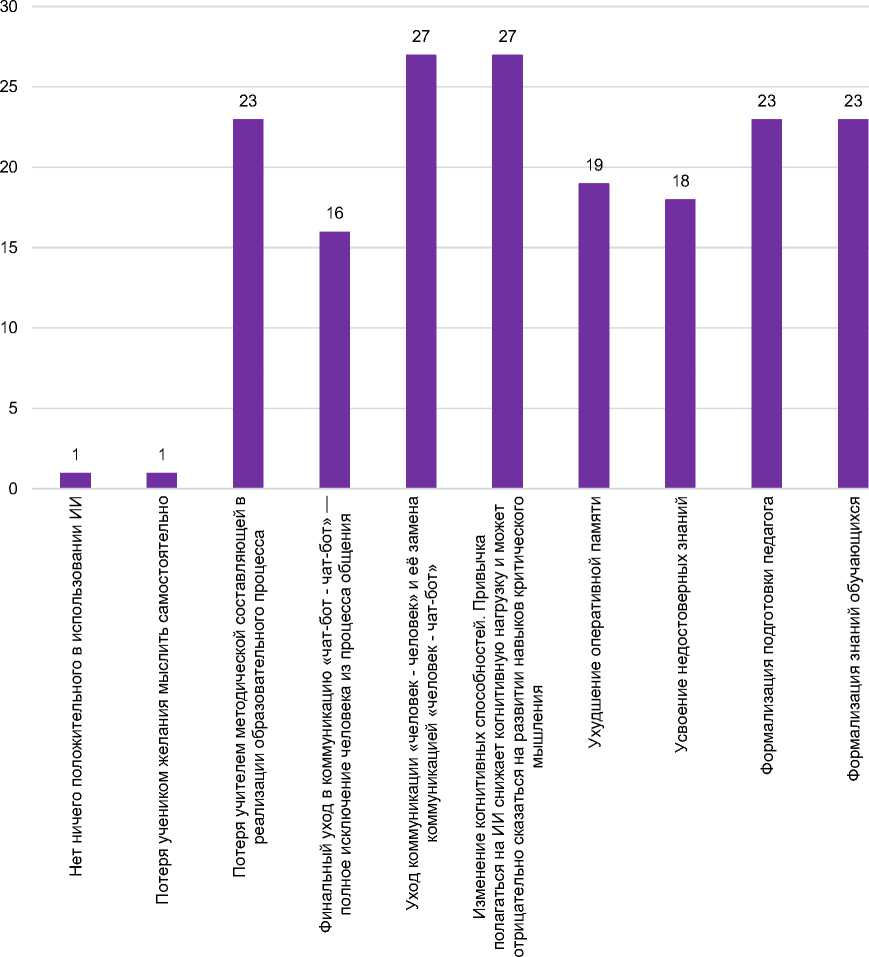

Аналогично участникам исследования предлагалось выразить свое мнение относительно возможных рисков применения инструментов ИИ в образовательном процессе во взаимодействии «учитель – ученик», отметив их в списке:

-

– формализация знаний;

-

– усвоение недостоверных знаний;

-

– ухудшение оперативной памяти;

-

– изменение когнитивных способностей – привычка полагаться на ИИ снижает когнитивную нагрузку и может отрицательно сказаться на развитии навыков критического мышления;

-

– уход коммуникации «человек – человек» и её замена парадигмой «человек – чат-бот»;

-

– финальный уход в коммуникацию «чат-бот – чат-бот» – полное исключение человека из ситуации общения;

-

– потеря учителем методической составляющей в реализации образовательного процесса;

-

– другое.

Распределение ответов на данный пункт анкеты показано на рис. 4.

УКАЖИТЕ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ "УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК"

38 ОТВЕТОВ

Рисунок 4 – Распределение ответов на четвертый пункт опроса

Figure 4 – Distribution of Responses to the Fourth Item of the Survey

Отвечая на пятый вопрос «Считаете ли вы необходимым условием для минимизации рисков разработку методики применения технологии ИИ (да/нет)?», респонденты продемонстрировали дифференциацию мнений (рис. 5).

Интересно, что говоря о том, что разработка методики применения ИИ в школе не даст необходимого результата, респонденты отмечали формальность использования на уроках цифровых технологий: «Даже разработка методики применения в массовой школе не выход: по всем предметам школьной программы, включая музыку и физкультуру, созданы поурочные разработки, которые для массовой школы (педагогов) являются тем же, что и ГДЗ для учеников. МЭШ (московская электронная школа) подавалась как помощь учителю, а в результате на многих уроках просто включают презентацию, дети тихонько занимаются своими делами, учитель – своими, урок идёт, МЭШ используется, администрация в счастье».

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РАЗРАБОТКУ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИИ?

38 ОТВЕТОВ

г Да г Нет гДаже разработка методики применения в массовой школе не выход

Рисунок 5 – Распределение ответов на пятый вопрос «Считаете ли вы необходимым условием для минимизации рисков разработку методики применения технологии ИИ (да/нет)?», %

Figure 5 – Distribution of Answers to the Fifth Question “Do You Consider the Development of a Methodology for the Application of AI Technology a Necessary Condition for Minimizing risks (yes/no)?”, %

Анализируя распределение голосов по каждому вопросу анкеты, можно сделать несколько выводов:

-

1. Учителя физики в своем большинстве признают своевременность и важность использования технологий ИИ – нейросетей в образовательном процессе, полагая, что необходимо обучение учителя, обеспечивающее его готовность к применению данной технологии.

-

2. Участники опроса уже готовы дать оценку полезному потенциалу широчайших возможностей технологий ИИ.

-

3. Оценка риска применения искусственного интеллекта в образовательном процессе дает основания полагать, что респонденты понимают возможные негативные последствия и будут избегать их проявления в образовательном процессе посредством методически выверенного построения взаимодействия в триаде «учитель – ученик – нейросеть». Ни один из респондентов не обнаружил очень важную, на наш взгляд, составляющую – возможность обучиться самому как учителю использовать нейросети, а затем научить школьников разумно их применять.

-

4. Большинство респондентов понимают, что методика использования технологий ИИ поможет решить ее главные задачи и даст ответы на вопросы: зачем учить, чему учить и как учить школьников в условиях вхождения ИИ в образовательный процесс.

Находясь в цифровой образовательной среде, более половины респондентов так или иначе уже использовали технологии ИИ в своей профессиональной деятельности. Одним из важных факторов интеграции ИИ в образовательный процесс можно назвать доверие, основанное на знании (Сысоев, 2023).

Важно, чтобы педагоги поняли неотвратимость внедрения технологий ИИ в школьное образовательное пространство, изъявили желание изучать их возможности, использовать преимущества и по мере необходимости минимизировать негативные последствия необоснованного чрезмерного увлечения этим инструментом.

Для подготовки учителя нужны дополнительные профессиональные инструменты (повышение квалификации). Нами была разработана программа «Использование российских нейросетей в школьном образовательном процессе», трудоемкость обучения по которой составляет 36 часов.

В табл. 3 представлен учебный план этой программы.

Таблица 3 – Учебный план программы

Table 3 – Curriculum of the Program

|

№ п/п |

Наименование разделов/ модулей, тем |

Трудоемкость |

Внеаудиторные учебные занятия, учебные работы |

Форма контроля |

|

|

s zr 0) о 0) co |

о O CL О о |

||||

|

1. |

Модуль 1. Государственная политика РФ в области цифровой трансформации образования. Федеральный проект «Искусственный интеллект» |

4 |

2 |

2 |

Тест № 1 |

|

2. |

Модуль 2. Введение в искусственный интеллект (ИИ) |

||||

|

2.1. |

Что такое ИИ? Что такое нейросеть? Технологии ИИ |

4 |

2 |

2 |

Тест № 2 |

|

2.2. |

Искусственный интеллект в России. Человек в мире ИИ. Как внедряют и изучают ИИ в России и в мире? |

4 |

2 |

2 |

Тест № 3 |

|

3. |

Модуль 3. Использование российских нейросетей в школьном образовательном процессе |

||||

|

3.1. |

Обзор российских нейросетей: возможности и ограничения |

6 |

2 |

4 |

Практическая работа № 1 |

|

3.2. |

Российские нейросети в работе педагога |

6 |

2 |

4 |

Практическая работа № 2 |

|

3.3. |

Использование ИИ на уроке |

6 |

2 |

4 |

Практическая работа № 3 |

|

3.4. |

Использование ИИ во внеурочной деятельности |

6 |

2 |

4 |

Практическая работа № 4 |

|

Итоговая аттестация |

Зачет на основании совокупности результатов тестов № 1‒3, практических работ № 1–4, выполненных на положительную оценку |

||||

|

ИТОГО |

36 |

14 |

22 |

||

Опрос, предваряющий начало обучения, позволил определить мотивацию педагогов к занятиям на курсе. В обобщенном виде нами было определено 5 основных причин, побудивших педагогов к выбору данного курса:

-

1. Быть в тренде развития современных технологий.

-

2. Овладеть инструментарием ИИ для повышения уровня мотивации школьников к изучению предмета и оптимизации времени подготовки к учебным занятиям.

-

4. Поиск новых подходов к созданию образовательного контента.

-

5. Изучение возможностей ИИ для организации образовательного процесса, его реализации и управления им на уроке и во внеурочной деятельности.

В процессе обучения учителя выполняли 4 практические работы, которые затем могли применить в своей образовательной деятельности. Работа выполнялась по предложенному алго-ритму/шаблону, который можно было дополнить по своему желанию и усмотрению. Приведем содержание инструкции-алгоритма выполнения работы:

-

«1 . Определите, с какой целью вы хотите использовать нейросеть. Например:

-

– при подготовке к нестандартному уроку (генерация оригинальных идей и различных вариантов проблемных ситуаций);

-

– для актуализации знаний на уроке обобщения и повторения материала изученной темы;

-

– для подбора иллюстраций к презентации и т.п.

-

2. Определите тему урока, при проведении которого вы собираетесь использовать нейросети, или укажите, на каком этапе подготовки к уроку вам необходима ее помощь.

-

3. Сформулируйте цель, которая должна быть достигнута в результате использования нейросети. Например, найти способы создать проблемную ситуацию на уроке.

-

4. Выберите ту нейросеть, которая, по вашему мнению, наилучшим образом отвечает вашему целевому запросу.

-

5. Прежде чем использовать нейросеть, продумайте правильную формулировку промта. Промпт (от англ. prompt – «побуждать») – это запрос, подсказка, инструкция, то есть те вводные данные, которые вы набираете, когда общаетесь с нейросетью. От правильного промпта, то есть корректного запроса, зависит то, насколько релевантной будет информация на выходе.

-

6. Введите запрос нейросети и получите результат.

-

7. Оцените его, соотнеся с целевой установкой.

-

8. Укажите достоинства и недостатки полученного результата.

-

9. В случае первичного неудачного опыта проанализируйте свой запрос (достаточно ли учтен контекст). Затем повторите попытку.

-

10. После выполнения всех шагов алгоритма внесите результаты выполненной практической работы в предлагаемый ниже примерный вариант шаблона. Он может быть дополнен вами самостоятельно в случае необходимости в одном из двух альтернативных вариантов:

-

1) для использования нейросети на уроке (во время его проведения);

-

2) для подготовки учителя к уроку (сокращение времени).

-

11. Прикрепите заполненный шаблон в пространстве своего курса».

В качестве примера приведем фрагмент выполненной практической работы (табл. 4).

Таблица 4 – Фрагмент выполненной работы (сценарный план учебного занятия)

Table 4 – A Fragment of the Completed Work (Scenario Plan of the Training Session)

|

Предмет |

Физика |

|

Параллель |

7 |

|

Тема урока |

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления |

|

Тип урока |

Урок открытия нового знания |

|

Цель урока |

Формирование первоначальных знаний о новом предмете «Физика» |

|

Задачи урока |

|

|

Выбранная нейросеть № 1 |

GigaChat |

|

Обоснование выбора |

Нейросеть быстро генерирует ответы на запросы. Есть возможность продолжать диалог в предложенном контексте или открыть новый диалог с запросом, чтобы быстрее находить нужную информацию. GigaChat базируется на большом объеме данных. Благодаря этому сеть способна генерировать качественные и содержательные ответы |

|

Этап урока, где будет использована нейросеть |

|

|

Деятельность учителя |

|

|

Деятельность обучающихся на этом этапе |

– определения из учебника, – определения, созданные нейросетью;

|

|

Предполагаемый образовательный результат |

|

|

Промпт (ваш запрос) |

|

|

Результат № 1 |

(Снимок экрана (скриншот) в данной статье не приводится) |

Продолжение таблицы 4

|

Кратко описать достоинства и недостатки полученного результата |

Достоинства:

Недостаток:

|

|

Выбранная нейросеть № 2 |

Kandinsky 2.2 |

|

Обоснование выбора |

Нейросеть позволяет создать нужные изображения и видеофрагменты, необходимые для иллюстрации нового материала и повторения изученной темы |

|

Этап урока, где будет использована нейросеть |

|

Выполняя практические работы, учитель изучает возможности, достоинства и недостатки нейросети, выявляет методические шаги, которые можно будет использовать для вовлечения школьников в активную познавательную деятельность с помощью технологий ИИ.

Завершая обсуждение обозначенной в статье проблемы, сделаем несколько выводов:

-

1. Технологии ИИ неизбежно придут в образовательные организации, расширяя не только личности учителя и ученика, но также спектр образовательных средств при решении одной из трех главных задач методики – как учить?

-

2. Технологии ИИ обладают большим потенциалом при обучении физике (от генерации изображений и текстов до решения задач, выполнения лабораторных работ, диалогов на предметную тему, ответов на вопросы).

-

3. Для продуктивного использования потенциала технологий ИИ необходимо «принятие» их учителем на основе обучения на курсах повышения квалификации.

-

4. Важно обеспечение сотрудничества учителя и ученика в совместном использовании потенциала технологий ИИ, направленного на повышение уровня качества образовательных результатов.

-

5. Внедрение технологий искусственного интеллекта в школьный образовательный процесс должно быть выверенным и последовательным.

Список литературы Потенциал использования технологии искусственного интеллекта при обучении физике в школе

- Блохин Е.В. Искусственный интеллект в образовании: современные тенденции и перспективы // Научное образование. 2023. № 2 (19). С. 16–20.

- Быковская Н.И., Демченко И.Н. О возможности использования искусственного интеллекта при изучении информационных технологий // Физико-математическое образование: традиции, инновации, перспективы. Минск, 2023. С. 234–237.

- Зибров В.А., Зиброва К.В. Использование технологий, основанных на искусственном интеллекте, в преподавании иностранного языка в образовательной организации среднего профессионального образования // Общество: социология, психология, педагогика. 2024. № 3 (119). С. 40–47. https://doi.org/10.24158/spp.2024.3.4.

- Казаченок В.В. Применение нейронных сетей в обучении // Информатика и образование. 2020. № 2 (311). С. 41–47. https://doi.org/10.32517/0234-0453-2020-35-2-41-47.

- Каштанова Е.Н. Технология дополненной реальности в процессе изучения физики // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10, № 2 (35). С. 166–169. https://doi.org/10.26140/anip-2021-1002-0039.

- Коровникова Н.А. Искусственный интеллект в образовательном пространстве: проблемы и перспективы // Социальные новации и социальные науки. 2021. № 2 (4). С. 98–113. https://doi.org/10.31249/snsn/2021.02.07.

- Мельникова Д.А., Лопаткин Д.С., Кожева А.А. Искусственный интеллект как способ создания нового контента // Успехи в химии и химической технологии. 2023. Т. 37, № 1 (263). С. 43–47.

- Поспелов Д.А. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту. М., 1982. 224 с.

- Пурышева Н.С., Исаев Д.А. Актуальные проблемы школьного физического образования в Российской Федерации // Педагогическое образование в России. 2020. № 6. С. 8–15. https://doi.org/10.26170/po20-06-01.

- Семенов А.Л., Зискин К.Е. Концепция расширенной личности как ориентир цифрового пути образования // Герценов-ские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. № 4. С. 530–535. https://doi.org/10.33910/herzenpsyconf-2021-4-66.

- Сысоев П.В. Искусственный интеллект в образовании: осведомлённость, готовность и практика применения преподавателями высшей школы технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 10. С. 9–33. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-10-9-33.

- Шамсутдинова Т.М. Проблемы и перспективы применения нейронных сетей в сфере образования // Открытое образование. 2022. Т. 26, № 6. С. 4–10. https://doi.org/10.21686/1818-4243-2022-6-4-10.

- Luo Qun, Yang Jiliang. The Artificial Intelligence and Neural Network in Teaching // Computational Intelligence and Neuro-science. 2022. Vol. 2022, iss. 1. Р. 1–11. https://doi.org/10.1155/2022/1778562.

- Park J., Teo T.W., Teo A., Chang J., Huang J.S., Koo S. Integrating Artificial Intelligence into Science Lessons: Teachers’ Experiences and Views // International Journal of STEM Education. 2023. Vol. 10. Р. 1–22. https://doi.org/10.1186/s40594-023-00454-3.