Повышение эффективности мембранного выделения белков из молочной сыворотки для продуктов питания

Автор: Подгорнова Надежда Михайловна, Петров Сергей Михайлович

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (42), 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе предложено расширить использование в продуктах питания белков молочной сыворотки, обладающих уникальными характеристиками и содержащих эссенциальные нутриенты. В настоящее время получение белков осуществляется методом ультрафильтрации сыворотки через полимерные мембраны, который характеризуется недостаточной эффективностью и сроком эксплуатации мембран. Для повышения эффективности данной технологии предложен способ выделения сывороточных белков с помощью тангенциальной ультрафильтрации в трубчатых керамических мембранах при их непрерывной регенерации.

Молочная сыворотка, белки молочной сыворотки, эссенциальные нутриенты, керамические мембраны, импульсная регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/149138555

IDR: 149138555 | УДК: 637.146.4 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_2_132

Текст научной статьи Повышение эффективности мембранного выделения белков из молочной сыворотки для продуктов питания

Структура фактического рациона питания россиян, в том числе детей, сложившаяся в настоящее время, не соответствует физиологическим потребностям организма.

Школы представляют собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у детей и подростков правильные навыки и стереотипы питания.

У детей в связи с высокой интенсивностью обменных процессов отмечается повышенный основной обмен, который превышает основной обмен взрослого человека в 1,5 - 2 раза (таблица 1).

Таблица 1 – Средние значения основного обмена детей и подростков [1]

|

Возраст, лет |

Общие энергетические затраты (ккал на 1 кг массы тела) |

|

1 мес. |

60 |

|

до 1 года |

55 |

|

от 1 до 3 лет |

52 |

|

от 3 до 7 лет |

48 |

|

от 7 до 11 лет |

25 |

|

от 11 до 18 лет |

24 |

Помимо повышенного основного обмена у детей отмечаются также увеличенные общие энергетические затраты [1].

Повышенный основной обмен и энергетические затраты у детей выдвигают необходимость при разработке пищевых рационов обращать особое внимание на достаточно высокий уровень в них белка и калорийности. Физиологические нормы питания детей, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Суточная потребность в белках, жирах, углеводах и калориях детей и подростков

|

Возраст, в годах |

Белки, г |

Жиры, г |

Углеводы, г |

Калорий ность, ккал |

|

|

Всего |

в том числе животных |

||||

|

1 - 2 |

36 |

25 |

40 |

174 |

1200 |

|

2 - 3 |

42 |

30 |

47 |

203 |

1400 |

|

3 - 7 |

54 |

35 |

60 |

261 |

1800 |

|

7 - 11 |

63 |

38 |

70 |

305 |

2100 |

|

11 – 14 |

|||||

|

(мальчики) |

75 |

45 |

83 |

363 |

2500 |

|

11 – 14 |

|||||

|

(девочки) |

69 |

41 |

77 |

334 |

2300 |

|

14—18 (юноши) |

87 |

52 |

97 |

421 |

2900 |

|

14—18 |

|||||

|

(девушки) |

75 |

45 |

83 |

363 |

2500 |

При этом важно соблюдение рекомендуемых норм физиологических потребностей организма в пищевых веществах и энергии. Однако сложившаяся система питания школьников должна базироваться на разработанных и признанных научных основах и требованиях науки о питании.

Рациональное питание - важный фактор в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, способствующий сохранению здоровья и высокой работоспособности.

В настоящее время усиливается внимание к производству продуктов, позволяющих не только удовлетворить энергетические и питательные потребности человека, но также имеющих биологическую и физиологическую ценность, обладающих лечебно-профилактическими свойствами.

Белки являются одним из эссенциальных нутриентов рациона питания. Аминокислотный баланс пищи необходимо строить в соответствии с потребностями организма [2].

Потребность в различных белках для рациона питания, в том числе школьников, может быть компенсирована специально разработанными пищевыми продуктами. Сывороточный белок может быть использован при конструировании персонализированных продуктов питания.

Белок молочной сыворотки (БМС) обладает уникальными характеристиками: в отличие от растительного белка он является полноценным белком, обладающим высокой степенью гидратации, что позволяет использовать его для очень быстрого поступления в организм белков.

Тенденция увеличения потребления и производства сыра означает, что будет расти и количество сыворотки, которая является побочным продуктом сыродельных предприятий. Прирост мирового производства этой сыворотки по данным компании GIRA (Франция), специализирующейся на стратегических консультациях и исследованиях рынка, составит 2,1 % в год на ближайшие пять лет (2020-2025 гг).

Последние исследования показывают, что белки сыворотки, возможно, являются самым ценным в питательном аспекте белком из всех имеющихся, поэтому неудивительно, что производители продуктов питания, таких как спортивное, лечебное и детское, вкладывают огромные средства в молочную промышленность. Имеющая полный комплект натуральных ингредиентов в своем составе, термочувствительные фракции, такие как высокожелирующий β-лактоглобулин - эквивалент белка материнского молока, α-лактальбумин, альбумин сыворотки крови, лактоферрин и иммуноглобулин, термостабильный протеозопептон, а также вещество-прекурсор пробиотических галактоолигосахаридов (ГОС), сыворотка становится одним из весьма перспективных источников питательных веществ, доступных на сегодняшний день [3, 4].

Сывороточные белки имеют компактную глобулярную структуру, которая объясняет их растворимость (в отличие от казеинов, которые существуют в виде мицеллярной суспензии, с относительно равномерным распределением неполярных, полярных и заряженных групп).

Эти белки имеют аминокислотные профили, имеющие большую долю серосодержащих аминокислотных остатков. Белки молочной сыворотки дефосфорилиро-ваны, легко денатурируются при нагревании, нечувствительны к Ca2+ и чувствительны к образованию внутримолекулярных связей через дисульфидные мостики между Cys-сульфгидрильными группами.

Использование белков в организме тесно связано с соотношением цистеина: метионина, которое в сывороточных белках примерно в 10 раз выше, чем в казеине. Термически денатурированный сывороточный белок практически полностью усваивается в пищеварительной системе. Суточные потребности в наиболее незаменимых аминокислотах могут быть удовлетворены путем потребления ~ 1,5 л сыворотки или 0,5 л молока.

Сыворотка также может быть источником биологически активных пептидов (специфические белковые фрагменты), которые оказывают положительное вли- яние на функции организма и могут, в конечном итоге, влиять на здоровье. При пероральном введении биоактивные пептиды оказывают влияние на основные системы организма, а именно на сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы. Благотворное воздействие на здоровье может быть классифицировано как антимикробное, антиоксидантное, антитромботическое, антигипертензивное, антимикробное или иммуномодулирующее. Белок α-лактальбумин в основном используется в качестве нутрицевтика для терапевтических целей [5].

Сывороточные белки обладают хорошими технологическими параметрами, такими как растворимость, вязкость, желирующие и эмульгирующие свойства, а их концентраты широко используются в пищевой промышленности. Поскольку сывороточные белки лучше усваиваются, чем казеин, то они используются для таких целей, как производство детских смесей или для увеличения питательной ценности молочных и других пищевых продуктов. Потребление белка молочной сыворотки препятствует ожирению и защищает мышцы во время диеты, увеличивая термогенез и поддерживая мышечную массу.

Кроме того, иммуноглобулин и другие гликопротеины (лактоферрин, трансферрин) и ферменты (лизоцим, лактопероксидаза) являются очень важными составляющими, способствующими укреплению иммунной системы человека. Они проявляют антимикробные свойства и могут уменьшать или ингибировать аллергические реакции.

В связи с высокой пищевой ценностью и производимыми большими объемами молочной сыворотки исследователи в течение последних 50 лет изучают возможности максимального ее применения, уделяя особое внимание ее высококачественным белкам. Сыворотку используют для производства различных типов порошков, изолятов белка, рибофлавина, молочной кислоты, сывороточного сыра и других продуктов [6, 7].

По данным консалтинговой компании “НЭО Центр” в России на дальнейшую переработку уходит только 21 % молочной сыворотки. Остальное количество идет либо на корм сельскохозяйственным животным, либо вообще не используется и сливается на поля или в сточные воды.

Основной промышленной обработкой сыворотки является сушка, что составляет 70 % годовой переработки сыворотки. Из-за высокой питательной ценности сывороточного порошка его можно использовать в пищевой промышленности в качестве добавки при производстве многих пищевых продуктов (кондитерские, хлебобулочные изделия, молочные, мясные продукты, детское питание, напитки, супы, соусы, начинки, сливки). При этом улучшаются органолептические свойства продуктов, некоторые физические характеристики, такие как способность образовывать пену и другие. Например, в производстве мороженого, сывороточный порошок успешно используется для замены более дорогого сухого обезжиренного молока.

Анализ результатов проведенных исследований физико-химических свойств молочной сыворотки, как объекта баромембранного разделения, позволил наметить пути совершенствования существующих аппаратурно-технологических схем ее переработки [8-11].

В настоящее время в дополнение к технологиям осаждения и комплексообразования используется баромембранное разделение (фракционирование) и хроматографические процессы выделения сывороточных белков. Белки, полученные ультрафильтрацией, по массовой доле компонентов превосходят результаты, по- лученные различными технологиями осаждения.

Основные достоинства баромембранных процессов (БМП) предопределяются низкими энергозатратами, отсутствием фазовых переходов, необходимости в нагреве, применения дополнительных реагентов. Они также исключают тепловую денатурацию и сохраняют в биологически активном состоянии белки, витамины, ферменты и другие вещества, а следовательно, способствуют производству продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности. Сывороточные белки, полученные методом мембранного разделения, имеют хорошие функциональные показатели, такие как растворимость, пенообразование, эмульгирование и гелеобразование.

Как было показано, белки молочной сыворотки, получаемые методом ультрафильтрации через полимерные мембраны, практически не претерпевают изменения пространственной структуры. Однако недостатками этого метода являются, во-первых, малый срок эксплуатации полимерных мембранных элементов (1-3 года) и необходимость их частой замены, зависящей от условий эксплуатации установки, эффективности работы оборудования, на котором происходит подготовка сырья, поступающего на мембранную установку. Замена элементов требуется по причине необратимого снижения производительности мембран и потери селективности (способности к удержанию тех или иных соединений) элемента [12]. Во-вторых, производительность в цикле фильтрования по отделению белков экспоненциально снижается, а регенерация мембран на ходу принципиально невозможна.

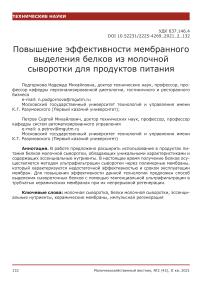

В настоящей работе предложено осуществлять выделение сывороточных белков с помощью циркуляционной ультрафильтрации на керамических трубчатых мембранах с поперечно-поточным течением пермеата (рис. 1а), для которой движущая сила выражается трансмембранным давлением (ТМД) [13]:

ТМД = (P1 + P2)/2 - P3, где P1 – давление на входе исходного продукта;

P2 – давление на выходе концентрата;

P3 – давление на выходе пермеата.

Установлено, что при TMД = 0,4-0,6 МПа получают пермеат - поток, прошедший через мембрану и ретентат - не прошедший через мембрану поток на выходе из мембранного аппарата, содержащий сывороточные белки. Применение ультрафильтрации позволяет концентрировать белки в нативном состоянии. Концентрат белка имеет очень хороший спектр аминокислот с высоким содержанием доступного лизина и цистеина.

Конечные данные по содержанию белка в концентрате во многом зависят от типа мембраны и параметров потока. При этом борьба с образованием загрязнений внутри каналов мембран - важная проблема для исключения снижения производительности БМП. Поэтому загрязнения в цикле фильтрования нужно контролировать и снижать до приемлемого уровня с помощью повышения эффективности управления технологическим процессом.

Как было отмечено ранее, при фильтровании сыворотки внутренняя поверхность каналов керамических трубчатых мембран загрязняется кольматажным слоем, из-за чего постепенно падает давление при отборе пермеата и уменьшается производительность мембранных фильтров. Для повышения эффективности регенерации керамических мембран предложена система непрерывной очистки обрат- ным пульсационным потоком пермеата. Регенерация осуществляется в результате кратковременного изменения направления потока пермеата через мембрану и, следовательно, вытеснения загрязняющего слоя и восстановления интенсивности потока на высоком уровне (рисунок 1). Обратная промывка выполняется пермеатом в течение 1–5 секунд с частотой от одного до десяти раз за минуту при давлении 0,5–1,0 МПа. Оптимальная частота пульсаций потока пермеата fопт определялась максимизацией потока исходной сыворотки на ультрафильтрацию с учетом объема возврата пермеата в импульсной очистке fопт=(Q-Qс)⁄(Vимп ,)

где Q – суммарный поток; Qс – объем фильтруемой сыворотки; Vимп – объем возврата пермеата для регенерации.

Эффективность регенерации мембраны обратным пульсационным потоком пермеата, которая выражается восстановлением потока Qрег относительно начальной удельной производительности Qнач, составляла 70 %, в то время как снижение производительности мембран без обратной промывки и при стандартной регенерации по окончании полного цикла оценивалась в 10 %. Таким образом, керамическая мембрана при реализации системы непрерывной пульсационной регенерации обратным потоком пермеата, совмещенной с безразборной мойкой и санитарной обработкой, оставалась работоспособной более длительное время, а периоды между циклами реагентной очистки увеличивались в 8-10 раз.

При ультрафильтрации молочной сыворотки с обратной импульсной промывкой селективность мембраны поддерживалась постоянной, и это обеспечивало стабилизацию состава белка в ретентате, в то время как в цикле ультрафильтрации без обратной промывки происходило уменьшение селективности мембраны из-за постепенного задержания отложений в порах. При этом изменялось как количественное содержание сывороточных белков в ретентате, так и соотношение между отдельными их фракциями в течение всего цикла фильтрования.

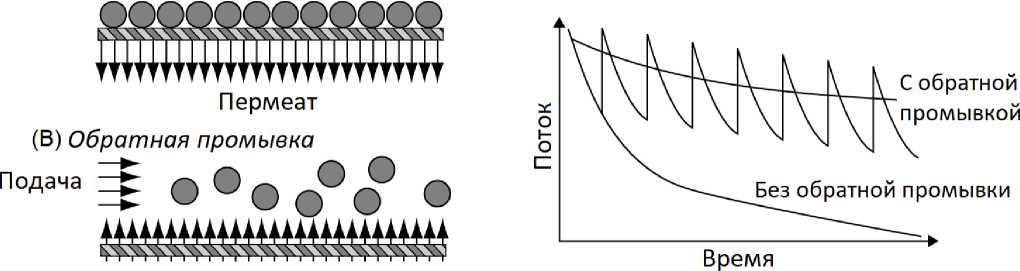

Предложенный вариант разработанной обратной промывки, осуществляемой с помощью импульсов сжатого воздуха, представлен на рисунке 2.

(А) Стандартный режим

Подача

Пермеат

Рис. 1. Обратная импульсная промывка мембран пермеатом [14]

Рис. 2. Схема обратной пульсационной промывки мембраны пермеатом, осуществляемой с помощью импульсов сжатого воздуха

Техническое решение и принцип работы схемы пульсационной промывки заключается в следующем. В фильтратной линии перед расходомером F монтируется закрытая буферная емкость K1 с двумя датчиками уровня LE1.1 и LE1.2. Сверху емкость имеет два патрубка. По одному из них через обратный клапан ОK1 и автоматический клапан Kл1.2 может поступать очищенный сжатый воздух, по второму через клапан Kл1.1 отводится фильтрат. При штатном отборе фильтрата клапан Kл1.1 открыт, Kл1.2 закрыт, емкость K1 заполнена фильтратом. По команде реле времени периодически происходит переключение клапанов Kл1.1 и Kл1.2, которые работают в противофазе. При переключении клапанов создается импульс сжатого воздуха, который начинает вытеснять фильтрат из емкости K1, осуществляя тем самым кратковременную обратную промывку потоком пермеата. Для защиты от попадания воздуха в контур продукта через мембранный элемент по сигналу нижнего датчика уровня, даже если реле времени не успело отработать, происходит обратное переключение клапанов. Далее цикл повторяется. Следует отметить, что давление сжатого воздуха должно превышать рабочее давление продукта на входе в мембранный модуль.

Для повышения качества отделенных ультрафильтрацией сывороточных белков предложено технологическое решение следующих вопросов:

замена ультрафильтрационного оборудования с полимерными мембранами (TMД=0,32-0,34 МПа) на аппараты с керамическими мембранами (TMД=0,4-0,6 МПа) и поперечно-поточным течением пермеата для повышения производительности баромембранного процесса;

использование непрерывной пульсационной регенерации мембран в процессе ультрафильтрации молочной сыворотки, что обеспечивает стабилизацию количественного содержания сывороточных белков в ретентате и соотношения между отдельными их фракциями в течение всего цикла фильтрования.

Список литературы Повышение эффективности мембранного выделения белков из молочной сыворотки для продуктов питания

- Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации: — М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотреб-надзора, 2009.—36 с.

- Павлов, Н.Н. Оценка фактического питания и пищевого статуса современных детей и подростков / Н.Н. Павлов, Ю.В., Клещина, Ю.Ю. Елисеев // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - 2011 -№1 - С. 128-132.

- Khezri S. et al. Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects //3rd International Conference on Science and engineering. - 2016. - С. 1-8.

- Bozanic R., Barukcic I., Lisak K. Possibilities of whey utilisation //Austin J. Nutr. Food Sci. - 2014. - Т. 2. - №. 7. - С. 1036.

- Золоторева, М.С. О переработке молочной сыворотки и внедрении наилучших доступных технологий // М.С. Золоторева, Д.Н. Володин, В.К. Топалов, И.А. Евдокимов, Б.В. Чаблин // Переработка молока. - 2016. - № 7. - С. 17.

- Короткий, И.А. Современные тенденции в переработке молочной сыворотки / И.А. Короткий, И.Б. Плотников, И.А. Мазеева // Техника и технология пищевых производств. - 2019. - Т. 49. № 2. - С.227-234.

- Храмцов, А.Г. Инновационные разработки в использовании молочной сыворотки / А.Г. Храмцов // Техника и технология пищевых производств. -2018. -Т. 48. -№ 3. - С.5-15.

- Свитцов, А.А. Введение в мембранную технологию / А.А. Свитцов. - М.: ДеЛи принт, 2007. - 208 с.

- Подгорнова, Н.М. Получение и использование сывороточной пасты / Н.М. Подгорнова, С.М. Петров, К.К. Полянский // Молочная промышленность. -1999. - № 9. - С.36-38.

- Подгорнова, Н.М. Использование молочной сыворотки в продуктах для школьного питания / Н.М. Подгорнова, С.М. Петров // Товаровед продовольственных товаров. - 2020. - № 12. - С. 53-57.

- Подгорнова, Н.М. Использование молочной сыворотки в технологии функциональных продуктов / Н.М. Подгорнова, С.М. Петров // Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд : науч. сб. Вып. XIV .ФГБУ НИИПХ Росрезерва; под общ. ред. С. А. Сучкова. - М. : Галлея-Принт, 2020. - С. 185-191.

- Горячий, Н.В. Мембранные элементы для молочной промышленности / Н.В. Горячий, О.Ю. Боровкова // Переработка молока. - 2018. - № 10. -С.40-43.

- Филатов, С.Л. Способ мембранно-ферментативной очистки диффузионного сока с использованием cross-flow ультрафильтрации и упрощенной дефекосатурации / С.Л. Филатов, С.М. Петров, Н.М. Подгорнова, М.С. Михайличенко, В.М. Думченков // Сахар. - 2020. - № 3. - С. 9-15.

- Cui, Z. F. Membrane technology: a practical guide to membrane technology and applications in food and bioprocessing / Z. F. Cui, H. S Muralidhara - Elsevier, 2010. - 289 p.