Праксиологизация как механизм актуализации содержания профессионального туристского образования

Автор: Абдулатипова Эльмира Абдулатиповна, Чупанов Абдулла Хизриевич, Сахарчук Елена Сергеевна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Профессиональное образование в сфере туризма и сервиса

Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Педагогической праксиологией1 как теорией педагогической деятельности и интегративной практикоориентированной областью педагогического знания выработаны ряд подходов и механизмов организации образовательной деятельности, позволяющих повысить уровень ее эффективности и результативности. Разработаны модели и описаны опыты применения праксиологического подхода, главный смысл которого заключается в повышении уровня соответствия образовательной деятельности её целеполаганию (в применяемых методах и используемых ресурсах) как в общей школе, так и в профессиональной. В частности, интерес представляют, на наш взгляд, дифференцированные по уровню решаемых задач модели праксеологизации образовательной деятельности (А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова, В.С. Федотова, 2012), исследования применения праксиологического подхода в орга- низации практической профессиональной подготовки и при оценке её эффективности (Н.Б. Авалуева, Ю.В. Воронина, Н.Л. Галеева, Т.Н. Третьякова и др.). Термин «праксиологизация» как производный от «праксиология» и «праксиологический» введён в научный оборот и используется рядом российских учёных: Е.Н. Михайловой, Е.Е. Семченко, Ж.Н. Ахатовой. Анализ российских и зарубежных публикаций вместе с тем показал, что в настоящее время недостаточно отражены результаты применения праксиологического подхода в профессиональном туристском образовании в контексте его модернизации, одной из основных задач которой является актуализация содержания. Таким образом, была сформулирована проблема отсутствия научного описания практики применения праксиологического подхода в модернизирующемся образовательном процессе в контексте развития профессионального туристского образования. В связи с этим авторами статьи были проведены исследования и обобщены результаты лонгитюдного педагогического эксперимента, целью которого была апробация праксиологического подхода к формированию содержания образования в профильном образовательном учреждении (колледж и вуз туризма). Объектом исследования являлись результаты применения праксиологического подхода к формированию и реализации образовательных программ обучающихся в экспериментальных и контрольных группах по направлению подготовки «Туризм», предметом - педагогические новообразования, сформировавшиеся в ходе эксперимента. Содержание праксиологиза- ции как механизма модернизации было сведено к имплементации отраслевого содержания в содержа- нии образования, применении квази-профессиональных образовательных ресурсов и организационных форм, индивидуализации образовательных траекторий. Как результат применения праксиологического подхода были выявлены педагогические новообразования обучающихся, анализ которых позволяет сделать вывод об эффективности применённого подхода.

Короткий адрес: https://sciup.org/140209554

IDR: 140209554 | УДК: 379.851 | DOI: 10.22412/1999-5644-11-2-2

Текст научной статьи Праксиологизация как механизм актуализации содержания профессионального туристского образования

Введение. «Праксиология» в научной интерпретации означает «теорию эффективной организации деятельности» (Т. Котарбиньский [8]), «теорию формирования практического отношения человека к окружающему миру» (социологические теории марксизма2), «проектирование объектов деятельности в материально-образцовой форме» (И.А. Колесникова, Е.В. Титова [7]). Праксеологический подход к оценке результативности и эффективности образовательной деятельности описан Н.Б. Авалуевой [2], применение праксеологического подхода к исследовательской деятельности педагога изучила Е.Н. Михайлова [12, 13], праксиология становления субъектности обучающихся исследована в трудах О.А. Ленглер [9]. В профессиональном образовании изучены: праксеологический подход к организации непрерывной технологический подготовки, применение праксеологи-ческого подхода в повышении квалификации педагогов (Ю.В. Воронина [3]), праксеологиче-ский подход в системе дополнительного образования (Н.П. Галеева [4]) и др. Т.Н. Третьяковой и А.Н. Казанцевой [16, 17] исследовались особенности применения праксеологического подхода к туристскому образованию; в частности, исследованы особенности организации практико-ориентированной профессиональной подготовки для сферы туризма у студентов колледжа.

Современной педагогической праксиологией сформированы различные модели организации профессиональной подготовки с целью её рационализации, повышения технологичности и эффективности. Предложены, в частности, ресурсно-технологическая, прогрессивно-продуктивная и научно-креативная модели прак-сиологизации (А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова, В.С. Федотова, [11]). Ресурсно-технологическая модель основана на идеях средового подхода и предполагает проектирование образовательного процесса в приближенных к профессиональным материально-технических условиях; прогрессивно-продуктивная модель предполагает последовательное усложнение задач профессионального развития за счёт повышения уровня сложности осваиваемых профессиональных решений, увеличения количества алгоритмов. Для обучающихся с развитым аналитико-технологическим типом мышления, по мнению авторов, пригодна научно-креативная модель, развивающая способность обучающегося к поиску и созданию условий своего профессионального развития. П.В. Зуевым выделены следующие принципы педагогической праксиологии: рационального использования ресурсов, индивидуальной и социальной значимости образовательной деятельности, взвешенных решений и гуманных отношений, интеграции во внешней среде [5].

Йозеф Дерболоу под праксиологией понимает теоретический конструкт, позволяющий систематизировать прикладные знания средствами педагогики таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить обновление прикладных знаний, с другой стороны, чтобы сохранить иерархические отношения между социально значимыми прикладными практиками [26]. Актуальные зарубежные исследования процессов праксиологи-зации образовательной деятельности сфокусированы на методах индивидуализации и контроля. Так, исследователями из Германии (Брайдеш-тайн, Менцель, Радемахер и др., [21, 22, 23, 24, 28]) изучены форматы образовательной деятельности, центрированные на самостоятельной деятельности обучающихся и на предоставлении им возможностей самостоятельно принимать решение. Речь идёт о так называемых «открытых» и децентрализованных занятиях, в организации которых, по мнению учёных, наиболее существенное значение имеют методические описания алгоритмов деятельности и структурирования деятельности обучаемых.

Профессиональное туристское образование в контексте праксеологического подхода представляет собой интегрированную отраслевую образовательную среду подготовки специалистов для сферы туризма, развивающуюся с учётом необходимости наиболее рационального использования ресурсов и индивидуализирующей направленности образовательной деятельности. Компетентностная основа профессионального образования в современных условиях предполагает формирование и оценку его результатов на личностном, метапредметном и предметном уровнях (Т.Н. Третьякова, 2016, [16, 17]).

Данная статья имеет целью аргументированно показать, что проектирование и реализация образовательных программ при условии применения праксеологического подхода, или иначе – праксеологизация образовательных программ является одним из действенных механизмов актуализации содержания профессионального туристского образования в контексте задач его модернизации [1, 6, 15, 18, 19, 20]. В качестве аргументации приводятся результаты проведённого педагогического эксперимента.

Описание хода эксперимента . Базой эксперимента, проводившегося с 2014-го по 2016-ый год, стал Российский государственный университет туризма и сервиса. Участники эксперимента: всего – 270 студентов следующих направлений подготовки:

-

- среднего специального образования (колледж) – «Туризм», «Гостиничный сервис» (3-й курс);

-

- высшего образования (вуз) – «Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент (в индустрии туризма и гостеприимства») (2-й, 3-й, 4-й курсы).

Для проведения эксперимента были сформированы экспериментальная и контрольная группы:

-

- в колледже – 116 человек (из них: 58 человек – в экспериментальной группе (ЭГ), 58 – в контрольной (КГ));

-

- в вузе – 154 человека (из них: 72 человека – в ЭГ, 82 человека – в КГ).

Механизмы и приёмы праксеологизации образовательного процесса были определены программой педагогического эксперимента и отвечали следующим характеристикам:

-

1) содержание основных образовательных программ, реализуемых в экспериментальных группах, представляет собой структурированную систему знаний как результат имплементации и актуализации отраслевого компетентностно значимого контента;

-

2) праксеологизированный базис образовательных программ включает общеотраслевую и профилизирующую компоненту;

-

3) индивидуализация образовательных траекторий и применение разных моделей праксе-ологизации осуществляется посредством разработки индивидуальных профилизирующих рабочих учебных планов;

-

4) при проведении эксперимента применяются формы обучения: индивидуальные, групповые, контактная работа; методы обучения: интерактивные, имитационные, проблемные, проектные; средства обучения: кейсы и ситуации по тематике курсов и модулей;

-

5) в качестве практического базиса применяются: отраслевой контент практических занятий учебных дисциплин, рассредоточенные квази-производственные практики, концентрированные выездные практики;

-

6) в качестве оценочных средств при определении мета-предметных результатов образовательной деятельности применяются технологические квази-производственные процедуры.

Научно-методическое и материально-техническое обеспечение эксперимента включило:

-

- календарные учебные графики и учебные планы образовательных программ, включающих отраслевой контент практических занятий: рассредоточенные квази-производственные практики в вузе (тренинговое предприятие туризма), концентрированные выездные длительные производственные практики на предприятиях туризма;

-

- методическое обеспечение практических занятий, проводимых в активных формах (биз-нес-тренинги, бизнес-игры, учебные дискуссии, организованный обмен мнениями, проблемное изложение теоретического материала; кейс-стади и проекты и др.);

-

- методическое обеспечение выездных учебных занятий, мастер-классов специалистов по туризму;

-

- материально-техническое оснащение образовательной деятельности: оборудование условий обучения, приближенных к реальным в сфере туризма и гостеприимства (тренинговое турагентство, тренинговые туристские выставки, тренинговый туристский информационный центр, тренинговая музейная среда);

-

- методическое сопровождение технологических квази-производственных экзаменов; применение критериев мета-предметной обученности: информационно-интегративного, коммуникативного, деятельностно-технологического, мотивационно-личностного;

-

- научно-методическое обеспечение развития ключевых отраслевых системных компетенций в условиях специально сформированной развивающей социокультурной среды вуза: программы туристского волонтёрства («Добро-тур» – автоволонтёрство в туризме; «Туристская неотложка» – информационное волонтёрство в туризме; студенческий Турклуб и др.).

Организационно-педагогическое обеспечение эксперимента включало следующие мероприятия:

-

- обучение преподавателей учебных дисциплин и практик по программе дополнительного профессионального образования (развитие дидактико-педагогических компетенций преподавателей в системе профессионального туристского образования в контексте его праксеологизации);

Таблица 1

Результаты эксперимента по повышению эффективности практической подготовки студентов

(баллы, 100-балльная шкала)

Table 1

The experimental results of efficiency increase of students’ practical training (scores, 100-point scale)

|

Группа |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

|

Этапы эксперимента |

Показатели уровня практической подготовленности обучающихся |

|||||

|

Средний балл успеваемости по технологическим дисциплинам учебного плана |

Средний балл по результатам разработки проектов |

Средний балл за собеседование по программам академических обменов |

||||

|

В начале эксперимента |

64 |

61 |

73 |

63 |

23 |

24 |

|

В конце эксперимента |

84 |

65 |

83 |

69 |

28 |

23 |

-

- использование в образовательной деятельности практико-ориентированных учебных пособий для бакалавров направления подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» («Психология делового общения в туризме и гостеприимстве»);

-

- применение практико-ориентированных форм контроля: технологических экзаменов при оценке текущих и промежуточных аттестаций по дисциплинам курсов (технологический квази-производственный экзамен).

Результаты эксперимента. Опросы и фиксация учебных достижений обучающихся на завершающей стадии формирующего эксперимента показали, что у испытуемых из экспериментальной группы после прохождения обучения по праксеологизированным образовательным программам, по сравнению с испытуемыми из контрольной группы, более высокие показатели обученности.

В таблице 1 представлены данные, характеризующие динамику формирования профессиональных компетенций студентов, свидетельствующие о том, что в результате реализации дидактико-технологических условий праксеологизации образовательного процесса, основанного на отраслевой модели развития профессиональных компетенций и индивидуализации образовательных траекторий обучающихся, уровень результатов в экспериментальной группе в среднем на 24% выше, чем в контрольной группе.

В таблице 2 отражены данные по результатам оценки работодателями уровня практической подготовленности студентов, учувствовавших в эксперименте на начало и в конце эксперимента. Результаты экспериментальной группы в конце эксперимента превысили результаты контрольной группы на 50%, при этом доля работодателей полностью удовлетворённых подготовленностью студентов к осуществлению практической деятельности выросла в 2,5 раза, в то время как в контрольной группе этот показатель, напротив, существенно снизился и составил около 30% от показателя на начало эксперимента, что свидетельствует о том, что ожидания работодателей от профессиональной подготовки студентов существенно выше, чем её реальные результаты после применения традиционных методов и приёмов обучения, без акцента на праксеологизацию и индивидуализацию образовательного процесса.

Приведённые выше данные по успеваемости обучающихся, результатам защиты проектов и собеседованию с работодателями получены посредством применения статистической обработки, т.к. они являются дискретными случайными

Таблица 2

Обобщение по динамике удовлетворённости работодателей уровнем практической подготовки студентов

Table 2

Synthesis on the dynamics of satisfaction of employers by level of students ‘ practical training

|

Группа |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

|

Этапы эксперимента |

Динамика удовлетворённости работодателей уровнем практической подготовки студентов |

|||||||

|

Работодатели полностью не удовлетворены |

Работодатели скорее не удовлетворены |

Работодатели скорее удовлетворены |

Работодатели полностью удовлетворены |

|||||

|

В начале эксперимента |

6% |

15% |

36% |

30% |

46% |

36% |

12% |

19% |

|

В конце эксперимента |

0% |

20% |

12% |

49% |

51% |

25% |

30% |

6% |

Баллы по технологическим дисциплинам учебного плана (ЭГ)

Scores on the technological disciplines of the curriculum (experimental group)

|

63 |

84 |

85 |

80 |

99 |

94 |

89 |

100 |

88 |

84 |

|

85 |

80 |

85 |

92 |

98 |

80 |

75 |

89 |

80 |

77 |

|

78 |

69 |

86 |

88 |

86 |

80 |

86 |

81 |

83 |

84 |

|

90 |

75 |

86 |

96 |

82 |

86 |

82 |

77 |

74 |

88 |

|

86 |

82 |

77 |

94 |

80 |

87 |

88 |

87 |

97 |

82 |

|

84 |

77 |

87 |

85 |

80 |

91 |

86 |

84 |

87 |

80 |

|

81 |

77 |

83 |

77 |

91 |

88 |

85 |

73 |

77 |

85 |

|

93 |

100 |

81 |

83 |

70 |

84 |

82 |

88 |

92 |

87 |

|

90 |

83 |

73 |

79 |

82 |

78 |

77 |

84 |

90 |

89 |

|

89 |

76 |

86 |

92 |

75 |

89 |

79 |

77 |

85 |

88 |

|

77 |

66 |

89 |

78 |

87 |

83 |

83 |

95 |

78 |

84 |

|

92 |

67 |

90 |

89 |

73 |

83 |

90 |

76 |

78 |

76 |

|

88 |

82 |

84 |

91 |

67 |

95 |

84 |

93 |

90 |

82 |

Таблица 3

Table 3

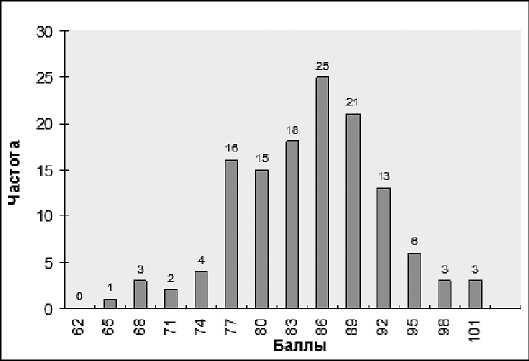

величинами. Мы приводим здесь отдельные значения по экспериментальной группе с целью подтверждения достоверности полученных результатов. Объем выборки составляет 130. Значения в результате эксперимента для ЭГ приведены в таблице 3.

Статистическая обработка данных проводилась средствами табличного редактора Microsoft Excel 2007.

Сформировав статистический ряд выборки, было получено его графическое представление в виде гистограммы (рис. 1).

Затем были рассчитаны основные показатели выборки (таблица 4).

Коэффициент вариации находим по формуле

V = ^ . 100

° х

(1),

где а — стандартное отклонение, х — среднее значение. В итоге имеем

7,06

83,79

V .

• 100 = 8,43

Значение коэффициент вариации сви- детельствует о том, что выборка однородна.

Рис. 1. Распределение частот значений выборки

Fig. 1. The frequency distribution of sample values

Аналогично приведённому выше алгоритму статистическая обработка была применена ко всем данным по результат проведения эксперимента в ЭГ и КГ.

Таким образом, данные, систематизированные в таблицах 1 и 2, позволяют утверждать, что проведённое экспериментальное педагогическое исследование подтвердило своими результатами эффективность предложенных механизмов праксеологизации образовательных программ.

Согласно полученным данным, можно констатировать, что в результате формирующего эксперимента образовались педагогические новообразования – новые взаимосвязи:

– между индивидуализацией обучения и индивидуальным профессиональным самоопределением;

– между интеграцией актуального практико-ориентированного содержания образования и повышением общего уровня обученности студентов;

– между профилизацией обучающихся и их мотивацией к успешной социализации в профессии.

Результаты охарактеризованного формирующего эксперимента дают возможность говорить о том, что более уверенный выход выпускника образовательного учреждения туристского профиля на рынок труда, его профессиональное самоопределение и социализация, получение и сохранение рабочего места, горизонтальная и вертикальная трудовая мобильность являются следствием системной подготовки будущих

Список литературы Праксиологизация как механизм актуализации содержания профессионального туристского образования

- Абдулатипова Э.А. Подготовка будущего менеджера по туризму в Республике Дагестан/Э.А. Абдулатипова, А.Х. Чупанов, Д.М. Маллаев//Известия Дагестанского государственного педагогического университета: Психолого-педагогические науки. 2015. № 3. C. 25-29.

- Авалуева Н.Б. Праксеологический подход к пониманию результативности и эффективности воспитательной деятельности//Воспитание. Научные дискуссии и исследования: Сб. науч. тр./Под ред. Е.В. Титовой. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. С. 121-127.

- Воронина Ю.В. Использование праксеологического подхода в системе повышения квалификации педагогов//Педагогическое образование и наука. № 2, 2008. C. 35-38.

- Галеева Н.Л. Система дополнительного профессионального образования как ресурс исследования образовательных систем: праксеологический подход//Педагогическое образование и наука. 2015. № 5. С.72-77.

- Зуев П.В. Теоретические основы эффективного обучения физике в средней школе (праксеологический подход): Монография. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2000.

- Илькевич С.В., Сахарчук Е.С. Экономические аспекты устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации.//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. Т. 8. № 2. С. 4-17.

- Колесникова И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксеология. М.: Академия, 2005. 256 с.

- Котарбиньский Т. Развитие праксиологии//Польское обозрение. 1962. № 12.

- Ленглер О.А. Применение праксеологического подхода в процессе становления субъектности учащихся//Актуальные задачи педагогики (III): материалы междунар. заоч. науч. конф., г. Чита, февраль 2013 г. Чита: Изд-во Молодой ученый, 2013. С. 110-113.

- Лукашеня З.В. Реализация праксеологического подхода к организации непрерывной технологической подготовки средствами консалтинга//Развитие личности в образовательных системах: материалы докладов XXXII международных психологопедагогических чтений. Ростов н/Д: ИПО ЮФУ, 2013. С. 230-236.

- Марон А.Е., Монахова Л.Ю., Федотова В.С. Педагогическая праксиология: структура знания и модели реализации в профессиональном обучении//Человек и образование. 2012. № 2 (31). С. 28-29.

- Михайлова Е.Н. Исследовательская деятельность как цель и ресурс профессионального саморазвития педагога в концепции пракселогического подхода//Вестник Томского государственного педагогического университета. Томск, 2009. Вып. 6 (84). С. 5-8.

- Михайлова Е.Н. Праксеологический подход в исследовательской деятельности педагога.//Вестник Томского государственного педагогического университета. -Томск, 2006. Вып. 10 (61). С. 25-27.

- Монахова Л.Ю., Федотова В.С. Праксиология и праксеология в историко-методологическом дискурсе//Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. 2011. № 3. С. 76-87.

- Сахарчук Е.С., Федулин А.А. Образовательный кластер по туризму и сервису Московской области//Вестник Ассоциации вузов туризма. Т. 8. 2014. № 2. С. 49-55.

- Третьякова Т.Н., Бай Т.В. Компетентностный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы бакалавров туризма//Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2015. № 4 (37). С. 177-178.

- Третьякова Т.Н., Казанцева А.Н. Праксеологический подход к туристскому образованию//В сборнике: Современные проблемы науки туриндустрии. Челябинск, 2016. С. 186-190.

- Федулин А.А., Сахарчук Е.С., Лебедева О.Е. Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма//Актуальнi проблеми економiки. 2015. Т. 166. № 4. С. 327-330.

- Чупанов А.Х. Использование тренинговых технологий в подготовке будущего менеджера туризма/Э.А. Абдулатипова, А.Х. Чупанов А.Х., Д.М. Маллаев/Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2016. № 1 (34). С. 22-27.

- Чупанов А.Х. Модель формирования профессиональной компетентности будущих специалистов туристского профиля в условиях информационной образовательной среды/Т.А. Матафонова, А.Х. Чупанов//Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1 (44). С. 113-115.

- Breidenstein Georg (2013): Schulkinder zwischen Peer-Kultur und Unterrichtsanforderungen oder: Wortsymbole kleben in der Morgensonne. In: Wannack, E. u.a. (Hrsg.): 4-bis 12-Jährige -ihre schulischen und außerschulischen Lern-und Lebenswelten. Münster, S. 101-116.

- Breidenstein Georg (2014): Die Individualisierung des Lernens unter den Bedingungen der Institution Schule, in: Kopp, Bärbel/Sabine Martschinke/Meike Munser-Kiefer/Michael Haider/Eva-Maria Kirschhock/Gwendo Ranger/Günter Renner (Hrsg.): Individuelle Förderung und Lernen in der Gemeinschaft. Jahrbuch.

- Breidenstein, Georg/Menzel, Christin (2014): „Arbeitszeit ist zum Arbeiten da!" Zur Arbeits-Terminologie im individual-isierten Unterricht. In: Zeitschrift für Grundschulforschung, Heft 2/2014, 7. Jg. Bad Heilbrunn, S. 179-193.

- Breidenstein, Georg/Menzel, Christin/Rademacher, Sandra (2013): Legitime und illegitime Differenzen im indi-vidualisierten Unterricht. Beobachtungen aus einer Montessori-Schule. In: Budde, J. (Hrsg.): Unscharfe Einsätze: (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld (Studien zur Schul-und Bildungsforschung). Wiesbaden, S. 153-167.

- Breidenstein, Georg/Rademacher, Sandra (2013): Vom Nutzen der Zeit. beobachtungen und Anaysen zum individualisi-erten Unterricht. In: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 3/2013, 59. Jg. Weinheim, S. 336-356.

- Derbolaw J. Das Exemplarishe im Bildungsraum des Gymnasiums. Düsseldorf, 1957.

- Dorow, Sabine/Breidenstein, Georg/Menzel, Christin/Rademacher, Sandra (2012): Anstellen statt Melden -Die Warte-schlange im individualisierten Unterricht. In: Hellmich, F./Förster, S./Hoya, F. (Hrsg.): Jahrbuch Grundschulforschung. Bedingungen des Lehrens und Lernens in der Grundschule. Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden, S. 77-80.