Практическая значимость метода магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием и фармакологической стресс-нагрузкой в диагностике ишемической болезни сердца (краткое сообщение)

Автор: Курбатов Владислав Петрович, Гензель Наталья Ростиславовна, Обединский Антон Андреевич, Мироненко Светлана Павловна, Осиев Александр Григорьевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 4 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье показан пример использования магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с фармакологическим стресс-тестом у молодого пациента с кардиалгией неясного генеза. Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что использование метода МРТ с контрастированием и фармакологической стресс-нагрузкой в комплексе обследования пациентов для верификации ишемической болезни сердца (ИБС) способствует как улучшению диагностики, так и выбору наиболее оптимальной лечебной стратегии в каждом конкретном случае.

Лучевая диагностика, ишемическая болезнь сердца, магнитно-резонансная томография, перфузия миокарда, аденозиновый стресс-тест

Короткий адрес: https://sciup.org/14919903

IDR: 14919903 | УДК: 616.711.6

Текст краткого сообщения Практическая значимость метода магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием и фармакологической стресс-нагрузкой в диагностике ишемической болезни сердца (краткое сообщение)

В структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы основное место занимает ИБС. По данным ВОЗ, коэффициент смертности от ИБС в нашей стране увеличился с 316,77 случаев на 100000 населения в 1991 г. до 402,72 случаев в 2005 г. (World Health Organization Database, 2007). Большая распространенность ИБС среди населения, раннее начало развития атеросклероза и его длительное бессимптомное течение указывают на важность осуществления мероприятий по его ранней диагностике и своевременному лечению, что может привести к увеличению продолжительности жизни человека. В настоящее время большинство случаев смерти от ИБС возникает внезапно [1]. Причиной этого является поздняя диагностика и отсутствие достоверных методов выявления патологии коронарного русла.

В современной практике врача-кардиолога достаточно часто встречаются клинические ситуации, когда верификация либо опровержение диагноза ИБС становятся затруднительными в силу отсутствия достоверных неинвазивных методик диагностики. “Золотым” мировым стандартом в выявлении коронарного атеросклероза является селективная коронарография, однако данный метод в настоящих условиях невозможно использовать как скрининг для всех пациентов с подозрением на коронарную патологию, так как он является инвазивным и самым дорогостоящим из всех существующих способов диагностики ИБС, требующих узконаправленности медицинского учреждения и специалистов, а также соответствующего оснащения необходимым оборудованием. Кроме того, селективная коронарография требует стационарного режима и имеет ряд возможных осложнений (постпункционные пульсирующие гематомы, артерио-венозные свищи, анафилактические реакции на йодсодержащий контраст, лучевая нагрузка, острая почечная недостаточность и т.д.) [2].

Диагностика ИБС при классическом ее течении не составляет труда для опытного врача-кардиолога, однако достаточно часто существуют ситуации, когда клиническая картина не укладывается в классические каноны, что требует внедрения в практику дополнительных методик обследования [3]. Тем не менее, у некоторых пациентов с подозрением на ИБС даже проведение тредмил-теста и холтеровского мониторирования ЭКГ не всегда позволяет достоверно установить диагноз. В настоящей статье приводится случай из клинической практики, когда с помощью методики фармакологического стресс-теста в условиях МРТ удалось достоверно доказать ишемию миокарда у молодого пациента с кардиалгией неясного генеза, направленного в ФГБУ “ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина” Минздрава России для уточнения диагноза.

Материал и методы

Больной К., 37 лет, житель Новосибирска, поступил 12.08.11 г. в клиническое отделение ННИИПК патологии кровообращения, где был верифицирован диагноз ИБС, нестабильная стенокардия, и проведено успешное оперативное лечение.

На момент осмотра пациент предъявлял нетипичные для ИБС жалобы: на интенсивные боли колющего характера в области сердца и за грудиной, без иррадиации и четкой связи с физической нагрузкой, возникающие при подъеме артериального давления (АД) и при психоэмоциональном возбуждении, без явного эффекта от приема нитратов.

Из анамнеза известно, что повышение АД с 1995 г. регистрировалось максимально до цифр 160/100 мм рт. ст. Прием гипотензивных препаратов был нерегулярным. Ишемический анамнез ранее пациент отрицал. С июля 2011 г. стали отмечаться вышеуказанные жалобы. При обращении за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства был выставлен диагноз: дорсопатия грудного отдела позвоночника, по поводу чего больной проходил амбулаторное лечение у невролога, без эффекта от назначенной терапии. С 20.07.11 г. по 25.07.11 г. пациент проходил обследование в кардиологическом отделении стационара. По данным обследования диагноз ИБС был исключен. Проводилось суточное холтеровское мониторирование ЭКГ, нагрузочные тесты, тредмил-тест с отрицательным результатом. 27.07.2011 г. по поводу рецидива болевого синдрома пациент был госпитализирован в стационар с диагнозом “острый коронарный синдром”, при этом тропониновый тест был отрицательным, КФК 56; КФК МВ 11. 12.08.11 г. пациент был направлен в НИИПК в отделение интервенционной кардиологии для проведения селективной коронарографии и возможного оперативного лечения. Однако у кардиологов отделения возникли сомнения в целесообразности проведения инвазивного исследования, учитывая такие факторы, как: достаточно молодой возраст больного, отсутствие факторов риска, нетипичная клиническая картина, отсутствие признаков ишемических изменений по ЭКГ, холтеровскому мониторированию и тредмил-тесту.

Из анамнеза жизни пациента: не курит, активно занимался спортом. Наследственность по сердечно-сосудистой патологии не отягощена.

Физикальное обследование пациента: общее клиническое состояние удовлетворительное. Телосложение ми-тута

Введение гадолиниевого кон трас шот о вещее тва и з расчета 0,005 ммоль\кг массы тела

гил-ута

vmyra

минута

Введение гадолиниевого кон фас 1но( о вещее тва и з расчета 0,005 ммоль\кг массы тела

4kVI-VTtl

Инфузия аденозина 140 мкг\кт' (в течение 4 минут), до общей дозы 0 56мг\кг

Монон

зикулярное, проводится по всем полям легких. Хрипов нет.

Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Нижний край печени безболезненный, эластической консистенции, соответствует реберной дуге. Селезенка не увеличена.

Симптом Пастернацкого отрицательный с двух сторон.

В соответствии с заключением невропатолога в представленных медицинских справках имеется сопутствующая патология – дорсопатия грудного отдела позвоночника.

Результаты лабораторных исследований:

Липидный спектр 12.08.2011 г. – ХС:5.1 ХС ЛПВП:0.87 ТГ:3.99

ЛПОНП:1.83028 ЛПНП:3.16973.

Тропонин I 12.08.2011 Troponin I:0.032.

Биохимический анализ крови в экс-пресс-лаборатории 12.08.2011 15:00: Бил. (общ.): 13,7 Глюк.:4,57 Моч.: 6 Общ. бел.: 76 АсАт: 19 АлАт: 25 КФК: 56 КФК МВ: 11 Креат.: 93.

ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 70 в мин. Нарушение внутрижелудочковой проводимости. Нарушение процессов реполяризации по передней стенке ЛЖ.

ЭхоКГ. Заключение: Аорта 3,46 см. ЛЖ КДР 50 мм, КСр 30 мм, ФВ 70%, ФУ 40%. ЗСЛЖ 1,17 см, МЖП 1,1 см. Митральная регургитация 0–1 ст.

При проведении тредмил–теста по протоколу Брюса (на комплексе Centra фирмы “Marquette”, США) на высоте нагрузки – скорость дорожки 3,4 мили/ч (5,5 км/ч), угол подъема дорожки 14%, признаков ишемии миокарда выявлено не было.

При суточном холтеровском мониторировании ЭКГ (на аппарате Astrocard фирмы “Медитек”, Россия) в ходе исследования достоверной ишемической динамики ST–T не выявлено, максимальная ЧСС – 134 в мин. Среднесуточные показатели вариабельности ритма сердца были в пределах возрастной нормы (показатель SDNN – стандартное отклонение от средней длительности всех синусовых интервалов R–R, составил 154 мс); достоверных колебаний показателя в течение суток не отмечено.

В ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина с января 2011 г. внедрен в клиническую практику метод МРТ сердца с контрастированием и фармакологической стресс-нагруз-кой при оценке дефектов перфузии миокарда. Для обоснования показаний к селективной коронарографии было принято решение о проведении данной диагностической процедуры.

10 МИНУТ

Рис. 1. Хронологическая схема проведения фармакологического теста в услови

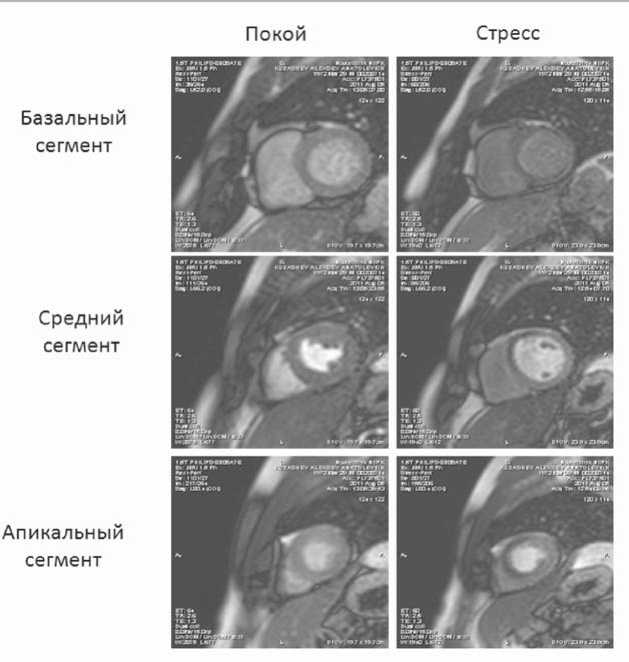

Рис. 2. МРТ перфузия в покое и на стрессе. Дефект перфузии (от умеренного до выраженного) на стрессе в сегментах 1, 7, 8, 13, 14

правильное, нормостеник. Кожные покровы смуглой окраски, чистые; видимые слизистые бледно-розовые, без цианоза. Лимфатические узлы не увеличены, подвижны, безболезненны при пальпации. Периферических отеков нет.

Границы сердца перкуторно не расширены. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Патологические шумы над областью сердца не выслушиваются.

Перкуторно-ясный легочный звук, нижние границы легких соответствуют возрастным нормам. Дыхание ве-

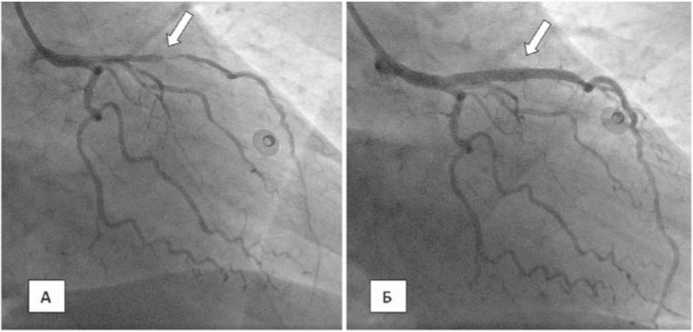

Рис. 3. Селективная коронарография до (А) и после (Б) ЧТКА

Исследование проведено на магнитно-резонансном томографе Initial Achieva 1,5 Т, Philips (Голландия) и васкулярной ангиографической системе GE INNOVA 2100, GE (Франция).

Стандартный протокол исследования предусматривал сканирование в области сердца в аксиальной плоскости в режимах с черной (TSE_BBsense) и белой (M2D_B_TFE) кровью толщиной среза 8 мм, интервалом 0,8 мм. При этом позиционирование срезов проводилось в стандартной последовательности. Морфология левого желудочка (ЛЖ), в частности его форма, толщина стенок и показатели сократимости оценивались в кинорежиме B_TFE в двух-, трех- и четырехкамерных плоскостях, а также по короткой оси сердца, при необходимости выполнялся дополнительный срез через выходной тракт ЛЖ.

Наличие отека миокарда ЛЖ оценивалось в плоскости по короткой оси на Т2_BB_ SPIR.

Для выявления и оценки распространенности рубцовых изменений миокарда левого ЛЖ проводилось сканирование в плоскости по короткой оси, в двух- и четырехкамерной плоскостях в режиме Т1_TFE_SPIR и 3DT1_TFE PSIR для изучения отсроченного накопления контрастного вещества. Время задержки сатурационного импульса TFE Prepulse для подавления сигнала от миокарда выбиралось на серии предварительного просмотра в режиме Look Loсker или IR_TFE_LL.

Для детальной оценки сократимости и массы миокарда ЛЖ серия срезов в коронарной плоскости обрабатывалась с использованием программ Philips MR Cardiac Explorer или Philips MR Cardiac Analysis.

Перфузия миокарда оценивалась на трех уровнях в плоскости по короткой оси сердца, проходящей через середину расстояния между кольцом митрального клапана и серединой ЛЖ, через середину ЛЖ, а также на середине расстояния между верхушкой и серединой ЛЖ.

Для проведения стресс-перфузии миокарда через 3 мин после в/в инфузии аденозина 140 мкг/кг*мин (в течение 4 мин), до общей дозы 0,56 мг/кг производилось введение гадолиниевого контрастного вещества из расчета 0,005 ммоль/кг массы тела с одновременным началом сканирования. Через 4–5 мин выполнялось повторное сканирование в покое с повторным введением гадо- линиевого контрастного вещества из расчета 0,005 ммоль/кг массы тела (рис. 1) и получением томосрезов миокарда в режимах, представленных выше (рис. 2).

Основываясь на результатах МРТ сердца с контрастированем и фармакологической стресс-нагрузкой, пациенту была проведена селективная коронарография в условиях рентген-опера-ционной, по результатам которой выявлено: тип кровотока правый; протяженное критическое поражение передней нисходящей (ПНА) артерии в проксимальной и средней трети со стенозом 99% (рис. 3А) и диффузное поражение правой коронарной артерии в с/3 со стенозами до 40–45%. Одномоментно было выполнено эндоваскулярное лечение: чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (ЧТКА) со стентированием ПНА (два стента: “Taxus” 3,5*20 мм и “Taxus” 3,5*16 мм) с хорошим ангиографическим результатом (рис. 3Б).

После проведения оперативного лечения в объеме ЧТКА со стентированием пациент стал отмечать хорошую положительную динамику, все вышеуказанные жалобы более не беспокоили.

Заключение

До последнего времени не существовало достоверной сверхмалоинвазивной методики для диагностики заболеваний коронарных артерий. Расширение современных возможностей МРТ позволило значительно улучшить диагностику коронарного атеросклероза. Включение данных методик в алгоритм обследования пациентов с подозрением на ИБС позволяет снизить частоту инвазивных диагностических вмешательств.

Использование метода МРТ с контрастированием и фармакологической стресс-нагрузкой в комплексе обследования пациентов для верификации ИБС способствует как улучшению диагностики, так и выбору в конечном итоге наиболее оптимальной лечебной стратегии в каждом конкретном случае.

Список литературы Практическая значимость метода магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием и фармакологической стресс-нагрузкой в диагностике ишемической болезни сердца (краткое сообщение)

- Steg P.G., Goldberg R.J., Gore J.M. et al. Baseline characteristics, management practices, and in-hospital outcomes of patients hospitalized with acute coronary syndromes in the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE)//Am. J. Cardiol. -2002. -Vol. 90, No. 4. -P. 358-363.

- King S.B., Aversano Th., Ballard W.L. ACCF/AHA/SCAI Clinical Competence Statement ACCF/AHA/SCAI. Update of the Clinical Competence Statement on Cardiac Interventional Procedures A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association/American College of Physicians Task Force on Clinical Competence and Training (Writing Committee to Update the 1998 Clinical Competence Statement on Recommendations for the Assessment and Maintenance of Proficiency in Coronary Interventional Procedures)//Catheterization and Cardiovascular Interventions. -2007. -(d.o.i.10.1002/ccd.21313).

- Mastouri R., Sawada S.G. Mahenthiran J. Current noninvasive imaging techniques for detection of coronary artery disease//Expert Rev. Cardiovasc. Ther. -2010. -Vol. 1. -P. 77-91.