Правомерная направленность в структуре личностной готовности к профессиональной деятельности

Автор: Хащенко Татьяна Геннадьевна, Шпак Марина Михайловна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 3 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения проблемы личностной готовности к правомерной профессиональной деятельности, предложена теоретическая модель этой готовности как системного личностного образования, раскрыты структурно-содержательные характеристики подсистемы профессионально-правомерной направленности личности.

Правовое поведение, правомерное поведение, правомерная профессиональная деятельность, личностная готовность, модель, психолого-педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/14989176

IDR: 14989176 | УДК: 159.9+378

Текст научной статьи Правомерная направленность в структуре личностной готовности к профессиональной деятельности

Проблема правомерного поведения личности, не теряющая своей актуальности с момента появления правового обычая как источника права, приобрела особую остроту в контексте российских реалий. Противоречивый характер реформ, сопровождавшихся нарушением норм права и морали, способствовал широкому распространению правового нигилизма и формированию терпимости россиян к нарушению закона во всех сферах жизнедеятельности, включая профессиональную сферу. Попытки исправить ситуацию исключительно внешними по отношению к личности мерами воздействия (экономическими и законодательными стимулами, мерами, направленными на совершенствование законодательства и деятельности правоохранительной системы), недостаточно эффективны, поскольку преломляются через неоптимальную внутреннюю «среду» личности.

При отсутствии личностных предпосылок правомерного поведения малоэффективны и меры, направленные на повышение правовой грамотности людей, которые стремятся повысить свою правовую компетентность не столько для того, чтобы жить и работать в соответствии с законом, сколько для того, чтобы его успешно «обходить» без ущерба для себя и своего дела. Очевидно, что решение проблемы правомерного поведения личности невозможно без понимания того, что правовое поведение имеет не только внешнюю, но и внутреннюю (личностную) детерминацию. Вместе с тем, несмот- 18

ря на активное исследование отечественными и зарубежными авторами личностных коррелятов преступного поведения и личностных предпосылок правомерного поведения, личностная составляющая готовности специалиста к юридически компетентной, правомерно направленной профессиональной деятельности остается нераскрытой.

Синтез психологических, юридических, социологических, педагогических трудов, посвященных правовому поведению, анализ результатов исследований личностных предпосылок правомерного и неправомерного поведения, психологических условий и факторов формирования готовности человека к правомерной жизне-деятельности1 свидетельствует о том, что выбор вектора (правомерности-неправомерности) правового поведения, а также особенности практической реализации этого выбора и эффективность использования закона в достижении жизненных и профессиональных целей личности является следствием синергетического эффекта сложных констелляций ее когнитивных, аффективных, мотивационных и поведенческих структур, которые остаются недостаточно изученными. Специфическая взаимосвязь этих личностных структур, определяющая в конкретной ситуации выбор человека в пользу правомерного способа достижения цели и эффективность реализации его законных прав и обязанностей, составляет психологическое содержание личностной готовности к правомерной жизнедеятельности, которое в психологических и педагогических исследованиях представлено фрагментарно и требует системного анализа.

Вышесказанное справедливо по отношению к специалисту любого профиля, но особую актуальность приобретает применительно к работникам правоохранительной системы, которая остро нуждается в эффективных методиках экспертизы личностной готовности специалистов к правомерной профессиональной деятельности и продуктивных технологиях ее формирования и коррекции. Между тем, несмотря на то, что профессионально-личностный аспект готовности специалиста к правомерному поведению представлен преимущественно в работах, посвященных профессиональной подготовке юристов и сотрудников правоохранительных органов, полученные в этих исследованиях данные не отражают в полной мере психологического содержания личностной готовности к правомерной профессиональной деятельности как системного образования. В широком спектре исследований правосознания, правовой компетентнос- ти, правовой культуры, правовых установок личности, при всей их научной ценности, раскрываются только отдельные содержательные компоненты сложно организованной системы. Особый интерес в этой связи представляют работы Е. Ю. Стрижова, посвященные феномену нравственно-правовой надежности личности2 . Однако понятие нравственно-правовой надежности личности в трактовке автора хотя и близко, но не тождественно понятию личностной готовности к правомерной жизнедеятельности.

Изложенное выше актуализирует научную проблему выявления сущности, структурно-содержательных характеристик личностной готовности сотрудника правоохранительных органов к правомерной профессиональной деятельности как системного личностного образования, раскрытия условий и механизма его формирования, а также создания эффективных формирующих технологий. Поэтому целью нашего исследования выступает разработка концептуальной модели личностной готовности к правомерной профессиональной деятельности и эффективной психолого-педагогической технологии формирования этой готовности как системного образования, интегрирующего различные (когнитивные, аффективные, мотивационные и поведенческие структуры) личности.

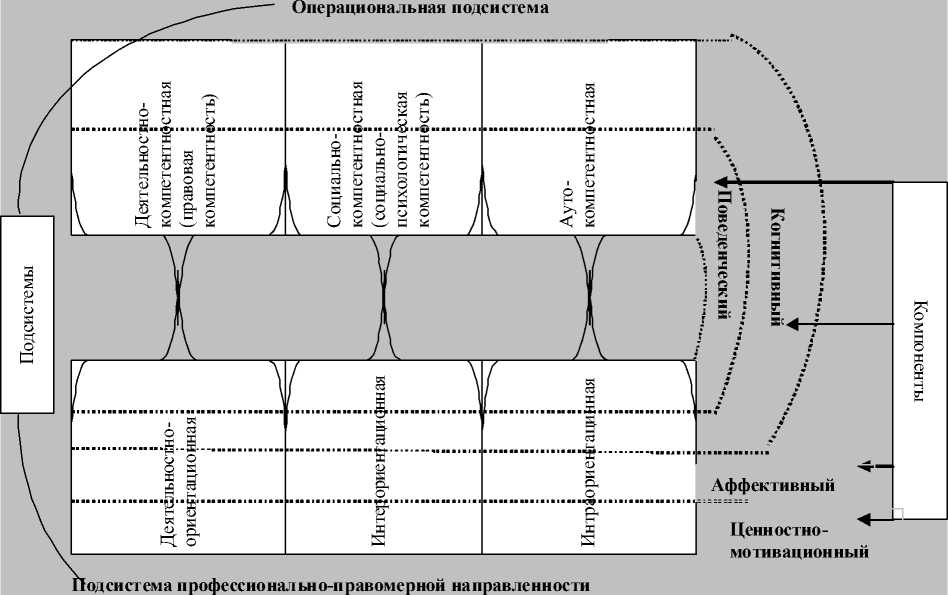

Осуществленный нами синтез исследований правового поведения личности как социокультурного и психологического явления3, а также анализ теоретических разработок проблемы психологической готовности к деятельности и многочисленных эмпирических данных об этом феномене, представленных в широком контексте психологических, акмеологических и педагогических ис-следований4, позволяет в системно-структурном строении личностной готовности к правомерной профессиональной деятельности выделить две крупные подсистемы: подсистему профессионально-правомерной направленности личности и операциональную подсистему (рис.).

Первая из указанных подсистем интегрирует личностные особенности, побуждающие человека к утверждению своих доминирующих мотивов в сфере профессиональной деятельности правомерными способами, определяющие его выбор в пользу правомерного профессионального поведения и поиска эффективного с точки зрения закона разрешения конкретной профессиональной ситуации. Вторая подсистема интегрирует особенности личности, обеспечивающие эффективное использование закона в решении профессиональных задач и реализацию законных прав и обязанностей в сфере профессиональной деятельности. Принимая во внимание то, что система — это не просто взаимосвязь, но и взаимопереход, взаимовключение и иерархия ее элементов, в подсистемах личностной готовности к правомерной профессиональной деятельности можно выделить ценностно-мотивационный, аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты, последние два из которых имеют сквозной характер, наполняясь в каждой из подсистем специфическим для нее содержанием.

Следует отметить, что подсистема профессионально-правомерной направленности личности (ППН), яв-

Рис. 1. Подсистемы личностной готовности специалиста к правомерной профессиональной деятельности

ляющаяся, по сути, мотивационной основой правового поведения личности в профессиональной сфере, представлена в психолого-педагогических исследованиях в меньшей степени, чем элементы операциональной подсистемы (ОП), хотя при несформированности мотивационной основы деятельности даже глубоко усвоенные знания и хорошо развитые способности остаются бесполезным багажом. Mежду тем выявление структурносодержательных составляющих профессионально-правомерной направленности личности имеет принципиальное значение для решения проблемы правомерного поведения человека в сфере его профессиональной деятельности, выступая необходимым условием разработки эффективных методик экспертизы и технологий формирования личностной готовности будущего специалиста к правомерной профессиональной деятельности.

Опираясь на подход, согласно которому направленность личности может быть представлена системой отношений к себе, к другим людям и к деятельности, в структуре ППН можно выделить три основных подсистемы: интраориентационную, интерориентационную и деятельностно-ориентационную.

Интраориентационная подсистема интегрирует образ себя как субъекта права, отношение к себе как к но- сителю прав и обязанностей, позитивное отношение к закону как регулятору собственного поведения, принятие ответственности за свое правовое поведение, самооценку своих возможностей и ограничений в отстаивании прав и исполнении обязательств и т. п.

Интерориентационная подсистема включает отношение к другим людям как носителям прав и обязанностей, принятие необходимости соблюдения их прав и учета их правомерных интересов, признание необходимости соблюдения собственных прав со стороны других людей, оценку возможностей и ограничений других людей в отстаивании прав и исполнении обязательств и т. п.

Деятельностно-ориентационная подсистема включает образ собственной профессиональной деятельности как нормативно-регулируемой и отношение к ее нормативным аспектам (принятие/непринятие), интерес к ее содержательно-правовым аспектам.

Вместе с тем в структуре ППН можно выделить инвариантные («пронизывающие» и связывающие все ее подсистемы) компоненты, при системообразующей роли ценностно-мотивационного компонента, элементы которого в контексте каждой из выделенных подсистем наполняются соответствующим этим подсистемам содержанием (табл.).

Структурно-содержательные характеристики ППН

Таблица

|

Компонент |

Подсистема |

||

|

Интраориентационная |

Интерориентационная |

Деятельностноориентационная |

|

|

Когнитивный |

Представление о себе как о субъекте прав и обязанностей, образ себя как участника правоотношений, представление о своей способности отстаивать свои права, соблюдать закон и требовать соблюдения закона другими людьми и т. п. |

Представление о других людях как участниках правоотношений, образ другого как носителя прав и обязанностей по закону, восприятие и оценка других участников правоотношений с точки зрения их возможностей и ограничений в отстаивании их прав и соблюдения закона, их отношения к закону |

Представление о своей профессиональной деятельности как нормативно регулируемой, деятельности, дающей ее субъекту права и требующей от него соблюдения обязанностей, соблюдения законодательства |

|

Аффективный |

Отношение к своим правам и обязанностям, определяемым законом (принятие/не-принятие их, удовлетворенность или неудовлетворенность их соблюдением, отношение к ним как справедливым или несправедливым и т. п.) |

Отношение к правам других людей, определяемым законом, принятие их прав и обязанностей как справедливых, отношение к случаям нарушения закона другими людьми, наличие особого отношения к нарушению закона близкими людьми и т. п. |

Эмоциональное отношение к нормам, регулирующим профессиональную деятельность, отношение к ним как справедливым или несправедливым |

|

Поведенческий |

Правовые «привычки», стереотипы поведения, ставшие внутренними регуляторами, и определяющие поведение личности в конкретной правозначимой ситуации |

Правовые «привычки», стереотипы взаимодействия, укрепленные в жизненной среде личности и ставшие внутренними регуляторами ее взаимодействия с другими людьми, определяющие ее поведение в конкретной правозначимой ситуации |

Внутренне принятые личностью закрепившиеся в конкретной профессиональной среде модели правового поведения |

|

Ценностномотивационный |

Mесто ценностей закона, справедливости и ответственности в иерархии терминальных и инструментальных ценностей личности |

Законные права другого человека как ценность, «закон», «справедливость» и «ответственность» как ценности, регулирующие отношения с другими людьми |

Mесто ценности закона в системе профессиональных ценностей личности |

Интегральным критерием сформированности подсистемы ППН личности выступает сформированность всех трех ее подсистем, отражаемая совокупностью частных критериев (деятельностно-ориентационного, ин-траориентационного, интерориентационного) и показателей (сформированностью компонентов). На основе этих критериев и показателей могут быть выделены три уровня ППН (низкий, неоптимальный и оптимальный). При этом гетерохронность развития ППН как системы проявляется в том, что отдельные ее компоненты и подсистемы получают преимущественное развитие по отношению к другим, в результате чего неоптимальному уровню ППН могут соответствовать разные ее типы (профили), характеризующиеся различным сочетанием сформированности компонентов и подсистем. Выделение таких типов является необходимым условием диагностики особенностей ППН личности и подбора (разработки) адекватных выделенным типам средств психолого-педагогического воздействия. Описанная выше теоретическая модель ППН легла в основу разработанной нами диагностической методики, проходящей в настоящее время процедуру валидиза-ции, результаты которой будут представлены в последующих публикациях.

Опираясь на вышеописанную системно-структурную модель ППН при анализе отечественной практики правового образования, можно констатировать, что традиционные методы правовой подготовки (акцентирующиеся на формировании операциональной составляющей личностной готовности к правомерной профессиональной деятельности) не обеспечивают формирования подсистем и компонентов их ППН. Необходима кардинальная смена методологических подходов к правовому образованию специалистов разного профиля и интегрирование в процесс их подготовки личностно-развивающих технологий, обеспечивающих формирование не только операциональной составляющей готовности к правомерной профессиональной деятельности, но и ее мотивационной основы.

Список литературы Правомерная направленность в структуре личностной готовности к профессиональной деятельности

- Хащенко Т. Г., Хащенко А. В., Шпак М. М. Психология правомерного поведения. Опросник «Правовое поведение личности». Ульяновск, 2011. 67 с.

- Стрижов Е. Ю. Психология нравственной надежности и мошенничества: монография. М., 2009. 305 с.

- Хащенко Т. Г., Хащенко А. В., Шпак М. М. Указ. соч.

- Хащенко Т. Г. Формирование личностной готовности студентов к предпринимательской деятельности в аграрном образовании: монография. Ульяновск-Екатеринбург, 2011. 113 с.