Представление о понятии психологического контакта в современной криминалистической парадигме

Автор: Соколов А.Б., Шаевич А.А.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Общетеоретические и отраслевые проблемы юридической науки и практики

Статья в выпуске: 1 (100), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одним из условий эффективного сбора сведений, лежащих в основе доказывания, является способность установления психологического контакта субъектом, осуществляющим расследование преступления, с лицом - носителем криминалистически значимой информации. В основе указанной деятельности лежит правильное понимание и толкование такого юридического термина, как «психологический контакт». Цель - изучение и уточнение понятия психологического контакта в контексте современной криминалистической парадигмы, позволяющего оптимизировать соответствующий вид деятельности, направленный на получение криминалистически значимой информации.

Психологический контакт, получение показаний, тактика допроса, расследование преступлений, следователь

Короткий адрес: https://sciup.org/149147720

IDR: 149147720 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-1100-109-116

Текст обзорной статьи Представление о понятии психологического контакта в современной криминалистической парадигме

;

Аnton А. Shaevich, Candidate of Science (in Law), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Information Technologies 2; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Рассматриваемая проблема давно вышла за рамки юридической психологии и является самостоятельным предметом научного исследования, прежде всего уголовно-процессуальной и криминалистической науки [1–4]. Данный факт, свидетельствующий о наличии длительных межпредметных взаимосвязей и взаи-мозависимостей, позволяет использовать в статье со- вокупное теоретическое наследие ученых указанных научных отраслей.

В предшествующих научных публикациях нами уже затрагивались отдельные аспекты психологического контакта при производстве допроса [5–7]. В данных работах рассматривались аспекты, связанные с пониманием конфликта при получении показаний и факторов, его обусловливающих, проблемой определения понятия психологического контакта, процессом его формирования и поддержания между участниками допроса. Сведения, накопленные при изучении психологии деятельности человека и психологии коммуникации, продолжают осваиваться и интегрироваться криминалистической наукой. При этом появление возможности производства отдельных процессуальных действий с использованием государственных систем видео-конференц-связи (далее — ВКС) (в том числе допроса, основывающегося на общих положениях психологии как научной отрасли, изучающей эмоции человека, его поведение, цели, мотивацию, воображение, память, мышление, логику, расчет, темперамент и способность принимать решение) требует пересмотра существующих рекомендаций с учетом новых технологических реалий. Такое переосмысление уже началось, о чем свидетельствуют публикации, посвященные данной проблеме. Так, Ю. А. Бондаренко и Т. С. Балу-гина справедливо отмечают, что удаленное общение само по себе выступает фактором, уменьшающим уровень эмпатии между незнакомыми людьми — следователем и допрашиваемым, и предлагают некоторые организационно-тактические приемы, применение которых должно способствовать установлению психологического контакта [8, c. 202].

Существующие в теории юриспруденции определения психологического контакта, о котором идет речь практически в каждой работе, посвященной тактике производства допроса и иных вербальных следственных действий, а также новые способы реализации получения доказательств (производство следственных действий при использовании ВКС) нуждаются в уточнении. Бесспорно, понимание терминов и понятий играет ключевую роль в формировании представлений о соответствующих объектах, фактах, явлениях или событиях. В свете сказанного отметим, что в лингвистике значительное внимание уделяется изучению явления коммуникативной неудачи, которая обусловлена расхождением между информацией и смыслами, вкладываемыми коммуникатором в свое сообщение, и тем, какую информацию и смыслы извлекает из него реципиент. Эта проблема возникает в основном при использовании терминов с различными интерпретациями и значениями. Следовательно, неправильное объяснение понятий (в том числе использование без учета их первоначального смысла) или их применение, создающее ошибочное представление о действительности, может привести к тому, что они окажутся неэффективными или даже вредными. В обратном случае правильное уяснение сущности психологического контакта позволит разработать отвечающую требованиям времени и законодательства систему способов действий по его установлению, которое не будет противоречивость критериям допустимости.

Цель — изучение и уточнение понимания психологического контакта в контексте современной криминалистической парадигмы, позволяющего оптимизировать соответствующий вид деятельности, направленный на получение криминалистически значимой информации.

Цель конкретизирована в следующих задачах:

-

1. Установить частоту встречаемости термина «психологический контакт» в юридической и психологической научной литературе для определения специфики складывающихся при этом правоотношений.

-

2. Определить сущность установления психологического контакта.

-

3. Выделить условия, позволяющие оптимизировать процесс установления психологического контакта.

Материалы и методы

Результаты и обсуждение

Степень изученности проблемы и подходы к пониманию феномена «психологический контакт». Опираясь на предшествующие исследования в данной области, рассмотрим актуальное состояние представлений об указанном феномене.

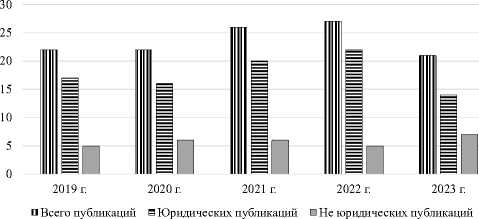

Результаты проведенного исследования показали, что к названному термину чаще всего обращаются в публикациях по юриспруденции, затем по педагогике, имеется несколько работ в сфере бизнеса и только в трех публикациях «психологический контакт» рассматривается с точки зрения психологии (рис.).

Рис. Количественный показатель упоминания понятия «психологический контакт» в публикациях 2019–2023 гг. ( Fig. Quantitative indicator of the concept «рsychological Contact» cited in publications in jurisprudence since 2029 to 2023)

-

— «Доверительные отношения как результат установления психологического контакта» М. А. Дмитриевой [9], где исследуются понятие и сущность психологического контакта на основе вклада Льва Борисовича Филонова в создание и развитие научного направления, изучающего контакты между людьми;

-

— «Способность к установлению контакта в психологической науке» О. И. Мироновой, М. А. Дмитриевой [10], где рассматриваются сущность феномена и содержание способности личности к установлению психологического контакта через раскрытие таких понятий, как «способность», «психологический контакт» и «доверительные отношения». Авторы описывают также подходы к изучению вопросов установления и поддержания психологического контакта известных зарубежных и отечественных психологов (включая психологический контакт в контексте теории «трансактного анализа» Э. Берна, а также в рамках теории «нейролингвистического программирования» Р. Бенд-лера, Дж. Гриндера, Х. Алдера). Исследователи, переходя непосредственно к формулировке понятия «психологический контакт», обращаются к работам таких известных юристов, как В. К. Бабаев, В. Л. Васильев, А. В. Дулов, B. Г. Лукашевич, Н. И. Порубов, Ю. В. Чу-фаровский. В итоге О. И. Миронова и М. А. Дмитриева останавливаются на определении контакта, сформу-

- лированном Л. Б. Филоновым, считая его наиболее аргументированным. Контакт — процесс взаимодействия людей, результатом которого является сближение участников общения [10, c. 226].

В целом разделяя данную позицию, отметим, что осмысление сущностных характеристик контакта достаточно обстоятельно представлено коммуникативной школой Л. Б. Филонова [11, с. 366]. Его концепция (теория «комплементарной природы контакта») исходит из представления о взаимном дополнении участников общения. Основная идея указанной концепции состоит в том, что если имеется обоюдное стремление у двух людей к сближению, то у них возникает желание «делать все для другого». По мнению Л. Б. Филонова, контакт представляет собой коммуникативный способ, состоящий в реализации тактических намерений участников общения (взаимодействия) по взаимо-сближению, с чем мы в большей части согласны. Отметим, что ученый говорит о контакте, не называя его психологическим. Кроме того, научные интересы Л. Б. Филонова были тесно связаны с юридической психологией и некоторыми (тактическими) аспектами деятельности правоохранительных органов. Последнее находит отражение в упоминании назначения контакта — возможности реализации тактических намерений по взаимосближению участников общения. Учитывая сказанное, уточним, что в правоприменительной деятельности реализация тактических намерений на подготовительном и рабочем этапах получения показаний от потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого состоит в создании условий, в результате которых устанавливается процесс развития контакта, обусловливающий обмен информацией и ее аккумуляцию.

Критериям, по которым производился поиск, соответствовали две статьи в области психологии, но их следует привести в качестве примера того, что в рамках психологических исследований, затрагивающих рассматриваемый нами феномен, используется слово «контакт» без сочетания со словом «психологический».

В первой статье «Этимология понятия контакт в социально-психологической науке» [12], написанной в 2021 г. Н. В. Сысой, проводится подробный этимологический анализ понятия «контакт» на основе рассмотрения родственных слов, таких как такт, тактичный, тактильный (ощутимый); изучается социальнопсихологическая модель общения, а также модель, включающая в себя процесс восприятия в момент установления контакта, поступающую информацию, взаимовлияние партнеров друг на друга. Во второй статье «Особенности построения контакта в процессе психологического консультирования» [13], написанной в 2022 г. И. А. Ериной и О. Н. Ярошук, поднимаются вопросы, связанные с особенностями построения контакта в процессе психологического консультирования, анализом взаимоотношений психолога-консультанта и клиента, факторами, влияющими на положительные результаты консультирования.

Статья З. В. Якимовой «Психологический контакт: понятие и условия успешного установления» [14], изданная в 2023 г., посвящена исследованию феномена психологического контакта как «со-настройка» на собеседника в целях более эффективного и успешного общения; анализу этапов взаимного оценивания и установления взаимной заинтересованности; дополнительному рассмотрению принципа сходства и принципа комплиментарности при выявлении целей общения и установлении психологического контакта.

В публикациях юристов этот термин получил обобщенное и специфичное представление. Наиболее часто понятие «психологический контакт» упоминается в рамках следственной деятельности (при этом чаще всего речь идет о производстве допроса), реже — оперативно-розыскной деятельности и деятельности инспектора по делам несовершеннолетних. Встречаются работы, где к психологическому контакту обращаются при исследовании особенностей работы с осужденными лицами, отбывающими наказание.

Так, В. Л. Васильев определяет психологический контакт как стадию, на которой «оба собеседника окончательно вырабатывают в отношении друг друга общую линию поведения, а также определяют такие общие параметры беседы, как ее темп, ритм, основные состояния собеседников, приемы устной речи, позы, мимика и т. д.» [15, с. 7].

С точки зрения А. Б. Соловьева, психологический контакт представляет собой «способ установления коммуникативных связей, эмоциональное доверие к следователю» [16, с. 42].

По мнению Г. Г. Доспулова, психологический контакт — это «согласованное деловое взаимоотношение следователя со свидетелем, потерпевшим, подозреваемым и обвиняемым, которое возникает на основе правильной позиции следователя и поведения допрашиваемого» [17, с. 11].

В свою очередь А. В. Дулов определяет психологический контакт как «целенаправленную, планируемую деятельность по созданию условий, обеспечивающих развитие общения в нужном направлении и достижение его целей» [18, с. 107].

Согласно позиции Н. И. Порубова под психологическим контактом в следственной практике необходимо понимать «особого рода взаимоотношения следователя с участниками уголовного процесса, характеризующиеся стремлением следователя поддержать общение в целях получения правдивых, полных и достоверных показаний, имеющих отношение к делу» [19, с. 41].

По мнению Р. С. Белкина, «под психологическим контактом с допрашиваемым понимают создание такой атмосферы допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением к следователю, понимает его задачи и обязанности, исключает всякие личные мотивы в его действиях, осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины» [20, с. 602].

Учитывая изложенное, позволим себе высказать предположение, что «психологический контакт» — это скорее юридический термин, чем психологический. Конечно, в исследованиях, посвященных психологическим аспектам установления контакта, также встречается термин «психологический контакт» и предлагаются рекомендации по его установлению, но чаще говорится просто о контакте, выделяются понятия коммуникативного контакта, эмоционального контакта.

Обобщение накопленного научного опыта позволяет сделать вывод о тождественном характере некоторых суждений и выразить мнение относительно психологического контакта, однако не будем забегать вперед, не определив в полной мере обстоятельства, лежащие в основе формулирования исследуемого понятия.

Компоненты следственной компетентности при установлении психологического контакта. Верным представляется мнение ученых о том, что установление психологического контакта возможно при учете и реализации четырех компонентов следственной компетентности:

-

— умение своевременно и точно определить верную тактику допроса;

-

— грамотное использование разнообразных тактических приемов;

-

— умение создать благоприятные объективные и субъективные условия допроса;

-

— общекультурная привлекательность следователя [6, с. 221–224].

Акцентируя внимание на первом компоненте следственной компетентности, приведем суждение В. Л. Васильева: «…выбор правильной тактики допроса зависит от определения специального типа допрашиваемого. Ведь одни и те же аргументы с разной силой действуют на людей разных типов» [21, с. 36]. Соглашаясь с автором, отметим, что обоснованность дифференцированного подхода, исходя из предложенных в психологии классификаций психологических типов людей, целесообразна при определении оптимальной тактики допроса, в том числе при установлении психологического контакта с допрашиваемым.

В свете сказанного подчеркнем, что знания о психологии человека продолжают осваиваться и интегрироваться криминалистической наукой. Так, концепция классификации акцентуаций личности, или акцентуа- ций характера, разрабатываемая в области психиатрии и психологии (П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А. Е. Лич-ко), активно адаптируется в криминологических и криминалистических исследованиях. Ряд авторов прямо указывает на перспективность исследований, направленных на адаптацию психологических типологий личности в практике их криминалистического изучения [22; 23]. Рассматривается эта концепция и применительно к теме данной публикации [24, c. 193–194], что представляется одним из возможных направлений совершенствования тактики допроса.

Ценность представленной в статьях В. Л. Юаня, Т. А. Алексеевой, Р. Л. Ахмедшина и Л. Ю. Нежки-ной типологии личности для совершенствования процедуры допроса заключается в том, что по ряду признаков внешности, особенностям жестикуляции, тому, как человек обустраивает окружающее пространство (жилье, рабочее место, автомобиль), речи (как по содержанию, так и по паравербальным характеристикам) можно определить наличие и тип ведущих акцентуаций. Каждому типу свойственны свои ценности и страхи, свои сильные и слабые стороны, используя которые можно более эффективно достигать целей допроса. Например, если для истероидного типа акцентуации любой комплимент, даже очевидно неуместный и лицемерный, будет приятен и поможет расположить к себе, то для ряда других он может вызвать обратный эффект. Однако, для того чтобы использовать этот подход, допрашивающий должен обладать определенными знаниями акцентуаций личности и навыками их диагностики.

Учитывая сказанное, отметим, что в предлагаемой нами концепции понимания психологического контакта вероятность его установления и поддержания существенно зависит от формы и способов построения коммуникации, основанных на понимании состояния в конкретный момент и общих психологических характеристик допрашиваемого лица. Бесспорно, содержательная часть допроса имеет решающее для доказывания значение, однако структура допроса и его результат во многом предопределены наличием психологического контакта между следователем и допрашиваемым. Не стоит отрицать также возможность эффективного использования различных приемов, направленных на установление и поддержание психологического контакта, которые предлагают криминалисты [6, c. 222–223], несмотря на то что существуют и скептические представления относительно некоторых распространенных рекомендаций на эту тему [24, c. 192–193].

Возвращаясь к определениям понятия «психологический контакт», сформулированным В. Л. Васильевым, А. Б. Соловьевым, Г. Г. Доспуловым, А. В. Дуловым, Н. И. Порубовым и Р. С. Белкиным, приведем наблюдения Р. Л. Ахмедшина, который, анализируя соответствующие источники, выделил три основных подхода к пониманию психологического контакта как о форме:

-

— оптимального взаимодействия следователя и допрашиваемого;

-

— активного взаимодействия следователя и допрашиваемого безотносительно эмоционального отношения сторон друг к другу;

-

— минимального взаимодействия следователя и допрашиваемого, определяющего возможность получения следователем от допрашиваемого криминалистически значимой информации о преступном событии [24, c. 192–194].

Указанные подходы к пониманию феномена «психологический контакт» успели получить определенную известность и имеют влияние на дальнейшее его развитие в современной криминалистической парадигме, но нельзя умолчать о наличии отдельных дискуссионных моментов.

Первый подход характеризует психологический контакт в категориях взаимного понимания и взаимопомощи, что, с одной стороны, представляется несколько утопичной ситуацией, а с другой — подобное взаимопонимание и единство целей следователя и допрашиваемого уже выходит за рамки исследуемого определения.

Второй подход, по нашему мнению, наиболее предпочтителен, поскольку «содержанием психологического контакта в рассматриваемом случае выступает готовность к совместной деятельности допрашивающего и допрашиваемого, пусть и в возможной конфликтной форме» [24, c. 193], и это то, на что можно ориентироваться в реальных ситуациях. При этом целесообразно стремиться к формированию однонаправленности целей сторон, в основе чего лежит готовность к совместной деятельности. Дискуссии вызывает только исключение эмоционального отношения сторон допроса друг к другу, возможно, более верно говорить о восприятии в качестве оппонента, противника и даже врага, однако большинство рекомендаций по установлению психологического контакта строятся именно на «игре» с эмоциями.

Согласно третьему подходу психологический контакт имеет односторонний характер и сводится к психологическому анализу реакций допрашиваемого в целях получения криминалистически значимой информации.

По нашему мнению, указанные подходы к пониманию психологического контакта описывают разные состояния ситуации допроса, а значит, и рекомендации в данных ситуациях будут работать по-разному. С учетом сказанного отметим, что для успешного решения основных задач криминалистики прежде всего необходимо преодолеть энтропию криминалистической терминологии [25, с. 81].

Проанализировав ранее представленные мнения ученых о понимании психологического контакта, можно сделать вывод об относительно тождественном характере большинства из них. Изучение содержательного аспекта компонентов следственной компетентности, в особенности умения своевременно и точно избрать верную тактику допроса, позволяет выделить определение установления психологического контакта, предложенное В. О. Зверевым, А. Б. Соколовым, О. Г. По-ловниковым, В. В. Кожевниковым и С. В. Прокуровой. Так, установление психологического контакта — это «взаимодействие субъектов, выражающееся в инициативном и обоюдном воздействии, в результате которого устанавливается процесс развития контакта, обусловливающий обмен и аккумуляцию информации, имеющей значение для достижения следственного результата» [6, с. 221]. Дополнительно уточним, что в ходе процесса развития контакта устанавливается эмоциональная связь, которая располагает к ведению диалога, независимо от единства или противоположности целей его участников и их отношения друг к другу. Такой диалог может протекать как в бесконфликтной, так и в конфликтной ситуациях. Определяющим при этом является внутреннее убеждение о целесообразности продолжения контакта, необходимости в сообщении информации и отстаивании занятой позиции (со стороны допрашиваемого). Степень достоверности сообщаемой информации и ее оценка, по нашему мнению, относятся к иным вопросам, требующим самостоятельного исследования.

В заключение вернемся к самой формулировке понятия «психологический контакт», которая нам представляется не совсем удачной, чем, возможно, и обусловлены противоречивые подходы к этому. Обратимся к зарубежному опыту производства допроса. Наиболее распространенными являются методики "The Reid Technique" [26], известная у нас как тактика Рейда, и "P. E. A. C. E. Interview Мodel" [27].

Тактика Рейда представляет собой двухэтапную модель дознания. На первом этапе проводится опрос, в ходе которого опрашивающий по специальной методике должен определить наличие или отсутствие признаков лжи в ответах опрашиваемого. Убедившись в виновности опрашиваемого, осуществляют переход ко второму этапу, который получил известность как «9 шагов». На первой стадии психологический контакт носит, скорее, односторонний характер и заключается в настройке на опрашиваемого в целях обнаружения вербальных и невербальных признаков, указывающих на то, что опрашиваемый лжет. При этом сторонники тактики Рейда, критикуя "P. E. A. C. E. Interview Мodel", утверждают, что по сути она является первой стадией в тактике Рейда [28]. Второй этап больше соответствует опросу, когда на опрашиваемого может оказываться психологическое давление, включая обман, чтобы до- биться от него признания в совершении преступления. Нередко согласно тактике Рейда применяется прием «минимизация», когда лицу, совершившему преступление, демонстрируется сочувствие, понимание, что в сложившейся ситуации у него не было другого выбора, кроме как совершить преступление, с целью подвести к выводу, что признание является единственно правильным решением. Реализация тактики Рейда мыслится как деятельность, связанная с оправданием выбранного субъектом преступления поведения, убеждением в отсутствии альтернатив при учете сложившейся на тот момент ситуации.

Отметим, что указанный подход сложно назвать установлением психологического контакта, а в соответствии с законодательством Российской Федерации такое явно недопустимо.

Методика допроса "P. E. A. C. E. Interview Мodel", напротив, включает в себя стадию, по описанию очень близкую к нашему представлению об установлении психологического контакта. Согласно данной методике на первой стадии осуществляются предварительное планирование и подготовка. Вторая стадия называется "Engage and explain" [29], что можно перевести как «вовлечение и объяснение». По нашему мнению, словосочетание «вовлечение в допрос» (более мягкое «вовлечение в беседу»), используемое в рекомендациях по организации и проведению допроса, является близким по смыслу словосочетанию «установление и подержание психологического контакта».

Согласно описанию, которое дается в программе пятидневного курса подготовки по методике "P. E. A. C. E.", на этой стадии допрос «открывается вступлением, соответствующим обстоятельствам, формируются подходящие отношения, опрашивающий демонстрирует осведомленность и реагирование на потребности опрашиваемого» [30].

Приведенная M. Schollum схема модели [31, р. 32], где демонстрируется связь стадии «вовлечение» со всеми последующими (кроме финальной стадии оценки, проходящей без участия опрашиваемого), когда опрашивающий при необходимости возвращается к ней, полностью соответствует нашим представлениям о том, что установление психологического контакта — это не тактический прием и даже не стадия, а условие эффективного производства допроса, которое целесообразно достигать, поддерживать, а при необходимости восстанавливать и укреплять.

Выводы

-

1. Понятие «психологический контакт» является скорее юридическим, нежели психологическим.

-

2. Оптимальный процесс установления психологического контакта осуществляется с учетом четырех компонентов следственной компетентности: умения своевременно и точно определить верную тактику допроса; грамотного использования разнообразных тактических приемов; умения создать благоприятные объективные и субъективные условия допроса; общекультурной привлекательности следователя.

-

3. Установление психологического контакта на допросе всегда осуществляется в форме активного взаимодействия следователя и допрашиваемого независимо от эмоционального отношения сторон друг к другу.

-

4. Установление психологического контакта не является тактическим приемом, а представляет собой некое условие эффективного производства допроса, которое целесообразно достигать, поддерживать, а при необходимости восстанавливать и укреплять.

Область применения и перспективы. В дальнейшем предполагаются исследования, направленные на разработку отвечающей требованиям времени и законодательства системы способов действий по установлению психологического контакта, которые не будут противоречить определенным критериям допустимости. Созданная на основе результатов настоящего исследования система тактических приемов по установлению психологического контакта позволит оптимизировать деятельность субъектов по получению криминалистически значимой информации при расследовании преступлений.