Представления о гражданском обществе у курсантов вузов системы МВД России

Автор: Харченко Яна Петровна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты воспитательной и правовой работы

Статья в выпуске: 1 (44), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются сущность гражданского общества и представления о нем на примере курсантов Омской академии МВД России. Оценивается зависимость от жизненного опыта и полученных знаний диапазона понимания курсантами гражданского общества.

Общество, гражданское общество, государство, правовая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14989037

IDR: 14989037 | УДК: 340

Текст научной статьи Представления о гражданском обществе у курсантов вузов системы МВД России

Формирование представлений о гражданском обществе у курсантов вузов системы МВД России является одним из факторов становления профессионального правосознания и активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека и гражданина. Эти представления они получают в ходе учебного процесса. В профессиональной подготовке юриста большое значение имеет как обучение, так и воспитание. Основные категории и понятия курсантами усваиваются в процессе изучения дисциплины «Теория государства и права», в рамках которой рассматривается гражданское общество. В учебном материале отражаются достижения науки по тому или иному вопросу, в том числе представления о гражданском обществе. В категории «гражданское общество» определяющим является понятие «общество».

Современная юридическая наука предлагает четыре подхода к определению этого понятия: одни понимают общество как совокупность граждан одной страны1; другие рассматривают его в широком и узком смысле – как совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которой выражается их всесторонняя зависимость друг от друга, и как тип – род, вид, подвид и т. п. общения – исторически определенная целостность, либо как относительно самостоятельный элемент подобной целостности2; третьи – как совокупность (сумму) отношений между людьми3; четвертые (их большинство) общество определяют как совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности 4 , часть ученых определяют общество как собрание людей, связанных какими-либо общими условиями 5 .

Общество в понимании первой группы теоретиков ассоциируется, скорее, с понятием «гражданское общество» как совокупностью граждан, что сужает понятие «общество».

Определяющими в понятиях «общества» второй и третьей группы являются отношения между людьми, указывающие на их связь друг с другом, поэтому и «общество» определяется как совокупность отношений или совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей (складывающихся на основе отношений). Однако подобная трактовка не учитывает главного – того, что отношения складываются между людьми, и источник и инициатор отношений – человек. В этой связи предпочтение следует отдать позиции тех, кто определяет общество как «совокупности людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности»6. Оно, на наш взгляд, является наиболее полным, отражает сущность общества и включает все признаки, обозначенные в иных подходах.

К числу признаков общества можно отнести:

-

1) самих людей во взаимосвязи и взаимодействии, обладающих разумом и речью, а значит и осознающих свои интересы, потребности;

-

2) отношения между людьми в процессе совместной жизни и деятельности, т. е. в процессе удовлетворения своих интересов, потребностей;

-

3) общий интерес как фактор объединения и частный интерес как обязательный фактор формирования первого;

-

4) различные формы объединения, которые меняются в зависимости от исторических условий.

Исследование понятия «гражданское общество» предполагает и выявление содержания термина «гражданское», который определяет качественную составляющую рассматриваемой категории.

Гражданскими считаются отношения между гражданами и отношения между гражданами и государством в лице их органов и должностных лиц. И в первом, и во втором случае одной из сторон отношений является гражданин.

Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его за- щитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. Это подразумевает правовую связь с государством, гражданином которого он является. Таким образом, гражданское общество, прежде всего, совокупность граждан, т. е. лиц, принадлежащих к постоянному населению данного государства, пользующихся его защитой и наделенных совокупностью прав и обязанностей. Следовательно, гражданское общество невозможно без государства.

Государство – основная политическая организация общества, осуществляющая его управление, охрану экономической и социальной структуры. Это основной элемент политической системы, организующий публичную власть и опирающийся на средства и меры принуждения. Государство является одной из форм существования общества и, в частности, гражданского общества. Именно оно обеспечивает реализацию общего интереса и создает условия для реализации частных интересов.

Итак, основными признаками гражданского общества являются:

-

– граждане во взаимосвязи и взаимодействии;

-

– частный и публичный интерес этих граждан;

-

– правовые отношения между гражданами;

-

– социальные формы совместной жизни и деятельности граждан, исторически обусловленные;

-

– государство как социальный институт реализации публичного (общего) и частного интереса.

В контексте изучения категории «гражданское общество» следует выделить позиции теоретиков, определяющих ее содержание. Ученые считают, что гражданское общество есть определенный этап, стадия развития об-щества7, определяют его как совокупность добровольно сформировавшихся объединений, институтов8, как совокупность (систему) негосударственных отношений в обществе9 и как сферу самопроявления, жизнедеятельности индивида, огражденную законом от прямого вмешательства со стороны государства10.

Однако понятие «гражданское общество» можно интерпретировать и как совокупность граждан государства. Этот вывод вытекает из содержания терминов «общество» и «гражданский», рассмотренных нами выше.

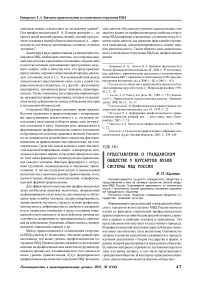

С целью выяснения представлений о гражданском обществе у курсантов первого и четвертого курса Омской академии МВД России был проведен опрос 52 человек (по 26 человек первого и четвертого курсов) в возрасте от 17 до 22 (первый курс) и от 20 до 27 (четвертый курс). Респондентам был задан вопрос: «Гражданское общество – это…?» и предложено пять вариантов ответа. Допускалось написать и свой вариант.

Анализ результатов исследования показал, что представления о гражданском обществе у курсантов четвертого курса отличаются от представлений курсантов первого курса (рис.). Как видим, первокурсники гражданское общество в основном рассматривают как сферу са-мопроявления, жизнедеятельности индивида, огражденную законом от прямого вмешательства со стороны государства (39%) и как совокупность граждан государства

(26%). Курсанты четвертого курса в основном считают, что гражданское общество – это общество на определенном этапе, стадии развития, исторически сложившийся тип, вид общества (46%), при этом гражданское общество они понимают как сферу самопроявления, жизнедеятельно сти индивида, огражденную законом от прямого вмешательства со стороны государства (15%) и совокупность граждан государства (12%).

По нашему мнению, можно выделить как минимум три фактора, влияющие на формирование представлений о правовых явлениях у курсантов: жизненный опыт, психологические особенности (особенности восприятия), полученные в процессе обучения знания и позиция преподавателя о преподаваемом предмете. Одним из ключевых факторов, считаем, являются полученные в процессе обучения курсантами знания. Уровень этих знаний, как нам представляется, и повлиял на изменение приоритетов в представлении курсантов о гражданском обществе.

Однако исследование показало, что, независимо от жизненного опыта и полученных знаний и других факторов, отмечен широкий диапазон понимания курсантами гражданского общества. Это объясняется в первую очередь наличием множества подходов к пониманию гражданского общества, которые транслируются в процессе обучения, и отсутствием комплексного подхода к пониманию гражданского общества, соединяющего все подходы воедино и позволяющего видеть исследуемое явление в целом с различных сторон, что вполне соответствует задачам учебного процесса и способствует формированию целостного представления у обучаемых о правовых явлениях, в частности, о гражданском обществе.

Таким образом, представляется, что одним из способов решения данной проблемы является выработка единой концепции гражданского общества, которая способствовала бы всестороннему осознанию (пониманию) гражданского общества обучающимися в вузах системы МВД России, позволила бы сопоставить ее с другими знаниями в области юриспруденции и, в итоге, приводила к формированию активного, уважающего права и свободы человека и гражданина сотрудника правоохранительных органов, имеющего высокий уровень правовой культуры.

Рис. Представления о гражданском обществе курсантов Омской академии МВД России: а – общество на определенном этапе, стадии развития, исторически сложившийся тип, вид общества; б – совокупность добровольно сформировавшихся объединений, институтов; в – совокупность (система) негосударственных отношений в обществе; г – сфера самопроявления, жизнедеятельности индивида, огражденная законом от прямого вмешательства со стороны государства; д – совокупность граждан государства; е – свой вариант.

-

1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М., 1997. С. 218.

-

2 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина, А. П. Огурцова. М., 2001. Т. 3. С. 132.

-

3 Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г. В. Осипова. М., 1998. С. 330; Джерри Д., Джерри Д. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 508; Политическая энциклопедия: в 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 67.

-

4 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 440; Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азриляна. М., 2007. С. 664.

-

5 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 1042; Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998. С. 692.

-

6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 440.

-

7 Государственное и муниципальное управление: справочник. М., 1997. С. 134; Сырых В. М. Теория государства и права: учебник. М., 2005. С. 188; Венгеров А. Б. Теория го-

сударства и права: учебник для юридиче ских вузов. М., 2008. С. 600–601.

-

8 Яртых И. С. Адвокатура и гражданское общество. Ульяновск, 2007. С. 26–27; Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. О. В. Мартышина. М., 2007. С. 459–460; Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. С. 152–153, 159.

-

9 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина, А. П. Огурцова. М., 2000. Т. 1. С. 549–550; Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. М., 2008. С. 438–442; Теория государства и права: учебник / отв. ред. А. В. Малько. М., 2007. С. 101–102.

-

10 Философия : энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М., 2006. С. 191–193; Юридическая энциклопедия / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 2001. С. 227–228; Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г. В. Осипова. М., 1998. С. 212; Гросс А. Гражданское общество: история концептуальных подходов к проблеме // Проблемы становления гражданского общества в России: мат-лы науч. семинара. М., 2003. Вып. 1. С. 10–11.

Список литературы Представления о гражданском обществе у курсантов вузов системы МВД России

- Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М., 1997. С. 218.

- Новая философская энциклопедия: в 4 т./под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина, А. П. Огурцова. М., 2001. Т. 3. С. 132.

- Российская социологическая энциклопедия/под общ. ред. Г. В. Осипова. М., 1998. С. 330

- Джерри Д., Джерри Д. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 508

- Политическая энциклопедия: в 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 67.

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 440

- Большой экономический словарь/под ред. А. Н. Азриляна. М., 2007. С. 664.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 1042

- Большой толковый словарь русского языка/гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998. С. 692.

- Государственное и муниципальное управление: справочник. М., 1997. С. 134

- Сырых В. М. Теория государства и права: учебник. М., 2005. С. 188

- Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М., 2008. С. 600-601.

- Яртых И. С. Адвокатура и гражданское общество. Ульяновск, 2007. С. 26-27

- Теория государства и права: учебник для вузов/под ред. О. В. Мартышина. М., 2007. С. 459-160

- Теория государства и права: учебник/под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. С. 152-153, 159.

- Новая философская энциклопедия: в 4 т./под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина, А. П. Огурцова. М., 2000. Т. 1. С. 549-550

- Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. М., 2008. С. 438-442

- Теория государства и права: учебник/отв. ред. А. В. Малько. М., 2007. С. 101-102.

- Философия: энциклопедический словарь/под ред. А. А. Ивина. М., 2006. С. 191-193

- Юридическая энциклопедия/под ред. Б. Н. Топорнина. М., 2001. С. 227-228

- Социологический энциклопедический словарь/под ред. Г. В. Осипова. М., 1998. С. 212

- Гросс А. Гражданское общество: история концептуальных подходов к проблеме//Проблемы становления гражданского общества в России: мат-лы науч. семинара. М., 2003. Вып. 1. С. 10-11.