Предварительное археологическое исследование буяновых юрт первой четверти XVII - начала XIX века

Автор: Тихомиров К.Н., Тихомирова М.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья написана на основе полевых археологических материалов, полученных в результате раскопок летом 2023 г. Также были использованы документы, карты, опубликованные исторические источники. В задачи полевого исследования 2023 г. входила локализация на местности юрт Буяновых / д. Буянова, расположенных между с. Самсоново и д. Сеитово Тарского р-на Омской обл. и их предварительное археологическое изучение. В первой части приводятся исторические данные о Буяновых юртах. Рассмотрены сведения из документов Русского царства и Российской империи, путевых описаний академика Г.Ф. Миллера, картографических материалов. На основе изучения всех перечисленных материалов было составлено представление о системе расселения сибирских татар в этом районе, о населении. Во второй части описывается ход археологических работ по изысканию этого поселения. В результате предварительных археологических работ были зафиксированы остатки кирпичной печи, кованные изделия из металла, керамика станковая и чернолощеная, кости животных. Опираясь на описания Г.Ф. Миллера, сделан вывод, что найденный археологический памятник соответствует первому поселению из цепочки населенных пунктов татар в этом районе (от левого берега р. Уй в нижнем течении до устья р. Бушкала). Это были Буяновы юрты. Документы позволяют предположить, что Буяновы юрты уже существовали в 1625 г. и «прожили» до конца XVIII в., возможно, до первых десятилетий XIX в. В 1836-1837 гг. их уже не было. Обнаруженная в ходе раскопок археологическая коллекция может датироваться XVIII началом XIX в. В пользу этого говорит несколько фактов: наличие станковой керамики, архаичного кирпича, кованных гвоздя и скобы, ножа, при отсутствии материалов XX в. Полученные материалы позволяют предварительно сделать вывод о месте расположения Буяновых юрт.

Археология, документы, сибирские (ясачные) татары, первая четверть xvii- началоxix в, поиск и шурфовка исчезнувших поселений

Короткий адрес: https://sciup.org/145146727

IDR: 145146727 | УДК: 902.2+911.373.2(=521.145) | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0918-0923

Текст научной статьи Предварительное археологическое исследование буяновых юрт первой четверти XVII - начала XIX века

Летом 2023 г. один из авторов статьи, К.Н. Тихомиров, продолжил изучение микрорайона в районе д. Сеитово Тарского р-на Омской обл. Ранее оба автора проводили здесь археолого-этнографические работы: К.Н. Тихомиров – в 2012–2015, 2019 г., а М.Н. Тихомирова собирала материалы по истории и культуре татар д. Сеитово в 2014, 2019 гг. (Тихомирова М.Н. ПО Т-87–Т-89, Т-104). К 2023 г. среди восьми обнаруженных археологических памятников, самым интересным стало изучение могильника XVI–XVIII вв. Сеитово IV, связанного с населением д. Сеитово [Тихомиров, 2019; и др.]. В ходе археологических работ также были предприняты попытки обнаружения других поселений татар, известных в этом районе по «Хорографической чертежной книге Сибири» и Г.Ф. Миллеру [Сибирь…, 1996, с. 91–92; Хореографическая…, 2011, с. 112].

Интерес к данному микрорайону связан с тем, что здесь была довольно крупная агломерация из поселений. Вообще, исторические данные показывают, что для сибирских татар XVII–XVIII вв. характерно существование кустов из двух–трех и более населенных пунктов на какой-то ограниченной территории на небольшом расстоянии друг от друга, но обычно это зимники и летники, где одни и те же семьи проживали в разное время года. Такие кусты были севернее по Иртышу (в районе нынешних населенных пунктов: Качуково, Усть-Тамак, Малая Кова, Утузы, Кипо-Кулары и т. д.) и в нижнем течении р. Тары [Дозорная…, 2021, с. 562–576, 599–647; Сибирь, 1996, с. 84–90 и др.; Тихомиров, 2013; и др.], но в данном случае речь идет не о сезонных поселениях.

Существование этой агломерации в районе с. Самсоново и деревень Сеитово, Себеляково Тарского р-на Омской обл. возможно объясняется тем, что в рассматриваемый период здесь проживали разные социальные группы коренных татар – служилые и их захребетники, ясачные, а также бухарцы. А создание кустов из зимников и летников больше характерно для ясачных татар.

В задачи полевого исследования 2023 г. входила локализация на местности юрт Буяновых / д. Буянова, расположенных между с. Самсоново и д. Сеитово Тарского р-на Омской обл. и их предварительное археологическое изучение. Они были выбраны в качестве объекта исследования, т.к. располагались первыми в цепочке поселений татар в данном районе. В написании этой работы, кроме полевых археологических материалов, были использованы документы (ГИАОО. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 118), карты, опубликованные исторические источники [Дозорная…, 2021; Хорографическая…, 2011; Tabula…; и др.].

Исторические сведения о Буяновых юртах

К 1734 г. в приустьевом участке р. Уй на иртышском правобережье микрорайон из компактно распо- ложенных татарских деревень выглядел следующим образом: «Sibeljak-aul, на восточном (правом. – Авт.) берегу, в 1 версте от Бутаковой. Заселена служилыми, ясачными и бухарцами… Godsch-aul, по-русски Саидовы юрты, на восточном берегу, в 5 верстах от (аула) Sibeljak. Заселена служилыми, ясачными и бухарцами… Isinbai-aul, на восточном берегу, в полуверсте от аула Godsch. Заселена ясачными… Abdal-aul, на восточном берегу, в 3 верстах от аула Godsch. Заселена ясачными, служилыми и бухарцами. Ischlirim-aul, по-русски Буяновы юрты, на восточном берегу, в 4 верстах от аула Abdal. Заселена ясачными [Сибирь…, 1996, с. 91–92].

Первые сведения об этой деревне в делопроизводственных документах Русского царства появляются в первой четверти XVII в. Н.А. Томилов, ссылаясь на сведения Б.О. Долгих, полученные из документов Сибирского приказа, пишет, что в 1625 г. в Аялынской волости среди 15 татарских деревень была Буян. Также отметим, что здесь встречаются еще и другие поселения из этого района – Большая и Байгильдеева. А в переписной книге г. Тары и Тарского уезда 1698 г. перечисляются Бабина, Сеитова, Батуганова, как поселения, где проживали служилые татары и их захребетники [Томилов, 1981, с. 137, 140].

Буяновы юрты есть на л. 92 «Хорографической чертежной книги Сибири» (1697–1711) С.У. Ремезова, и в их окрестностях мы можем увидеть еще другие поселения татар [2011, с. 112]. Они также упоминаются в Дозорной книге Тарского уезда 1701 г., где указывается, что «деревня Буянова Аялынской волости над р. Иртыш. Живут 9-ть ясашных татар с семьями: Себелячко Микушев, Сейтыгачко Аиткулов, Бобылай-ко Чабаев, Бутеня Илчметев, Сычканко Кызылбаев, Курткаш Итылметев, Урускулко Сейтыгенев, Тохта Итылметев, Темыкай Елметев. На всех у них указано 3 лошади и 2 коровы. Все вместе они владели пашнями 60 дес., пустоши – 50 дес., сенными покосами 1000 копен. Поскотина была в пойме р. Иртыш вверх и вниз от населенного пункта. Их сенные покосы располагались напротив деревни за р. Иртыш, то есть на левом берегу. На том же берегу, на правом, что находились Буяновы юрты, вверх по р. Иртышу их земли граничили с заимкой конного казака Митки Самсонова (видимо, из заимки выросло с. Самсоново. – Авт. ), а вниз по р. Иртыш они граничили с Большой деревней (возможно, юрты Апталовы. – Авт. ). На левом берегу их покосы граничили с земельными угодьями конного казака Федьки Базаева и толмача Микулки Констянтинова» [Дозорная…, 2021, с. 585–586; Тар-ское…, 2022, с. 250].

Как мы уже писали во вводной части, этот населенный пункт и вообще все поселения агломерации перечисляются с указанием приблизительных расстояний и составом населения Г.Ф. Миллером в 1734 г. Напомним, юрты называются « Ischlirim-aul , по-русски Буяновы юрты, на восточном берегу, в 4 верстах от аула

Abdal . Заселена ясачными» [Сибирь…, 1996, с. 92]. Из его же записок можно установить приблизительное место расположения этих юрт. Так, он пишет о том, что выше в одной версте от Буяновых юрт в р. Иртыш с восточной стороны впадает речка Abüskal-aire . Вероятнее всего, это речка с современным названием «Бушкала». Ее устье находится напрямую в 1,164 км (1,4 км, если считать по берегу) от устья р. Тозелка, где на ее левом берегу, предположительно, и располагались искомые юрты. Далее он описывает остров «Буяновской», по-татарски название Kar-Otrau-tamak , несколько выше устья предыдущей реки, длиной в 1/2 версты [Там же, с. 91]. Этим параметрам отвечает участок берега между устьем р. Бушкала и безымянным озером, который во время разлива превращается в остров (Г.Ф. Миллер проплывал это место во время разлива в июне 1734 г.), даже в наши дни, когда уровень р. Иртыш стал значительно ниже. Выше указанного острова он описывает оз. Otrau-buren (в переводе с татарского «остров») с двумя стоками в р. Иртыш, между которыми расстояние в 3 версты [Сибирь…, 1996, с. 92]. Это безымянное озеро существует и в настоящее время напротив современного с. Самсоново [Село Самсоново]. Еще один ориентир для локализации интересующего нас населенного пункта – в 1734 г. на восточном берегу была д. Власова, или Чередова, в 4 верстах от Буяновой [Там же]. Правда, сейчас этой деревни нет.

На карте 1780 г., составленной И.И. Исленьне-вым, «Tabula Exhibens Cursum Fluvii Irtish ad Omskaja Krepost usque ad Tobolsk» нет населенного пункта, но есть о. Буянов, что упоминался Г.Ф. Миллером, возможно, назван по названию Буяновых юрт [Tabula…]. Далее д. Буянова есть в списках 4-й ревизии населения 1782 г., в ней числилось 13 муж. и 10 жен. из сибирских татар. В опубликованной Н.А. Томиловым 5-й ревизии 1795 г. этого населенного пункта нет, но имеющиеся документы ревизии могут быть не полными [1981, с. 150–152]. Правда, далее в архивных документах Буяновы юрты нам не встречались. Известно, что к 1836–1837 гг. их уже не существовало. В архиве хранится полевой межевой план отхожих дач, где они уже указаны как «бывшие Буяновы юрты» (ГИАОО. Ф. 183. Оп.1. Д. 118).

Археологические работы по изысканию и исследованию Буяновых юрт

В 1998 г. в ходе археологической разведки по правому берегу р. Иртыш от д. Сеитово до с. Самсоново омский археолог В.А. Ерохин в устье р. Тозелки (правого притока указанной реки) на ее левом берегу обнаружил две землянки, датировав их XIX в. Он обозначил их как поселение Сеитово II [Ерохин, 1999]. В 2011 г. это место вновь обследовал К.Н. Тихомиров, где произвел сборы подъемного материала; по резуль- татам обследования он выделил поселение Сеитово V, примыкающее к памятнику Сеитово II, и предположил, что это остатки Ischlirim-aul или аула Буян [Тихомиров, Тихомирова, 2022, с. 103]. Для проверки этого предположения в 2023 г. на этом памятнике были проведены разведочные работы. В этом году были проведены вскрытия на общей площади 20 м2 (8 шурфов площадью 1 м2 и один – 12 м2). В результате чего были получены материальные свидетельства существования здесь поселения Нового времени.

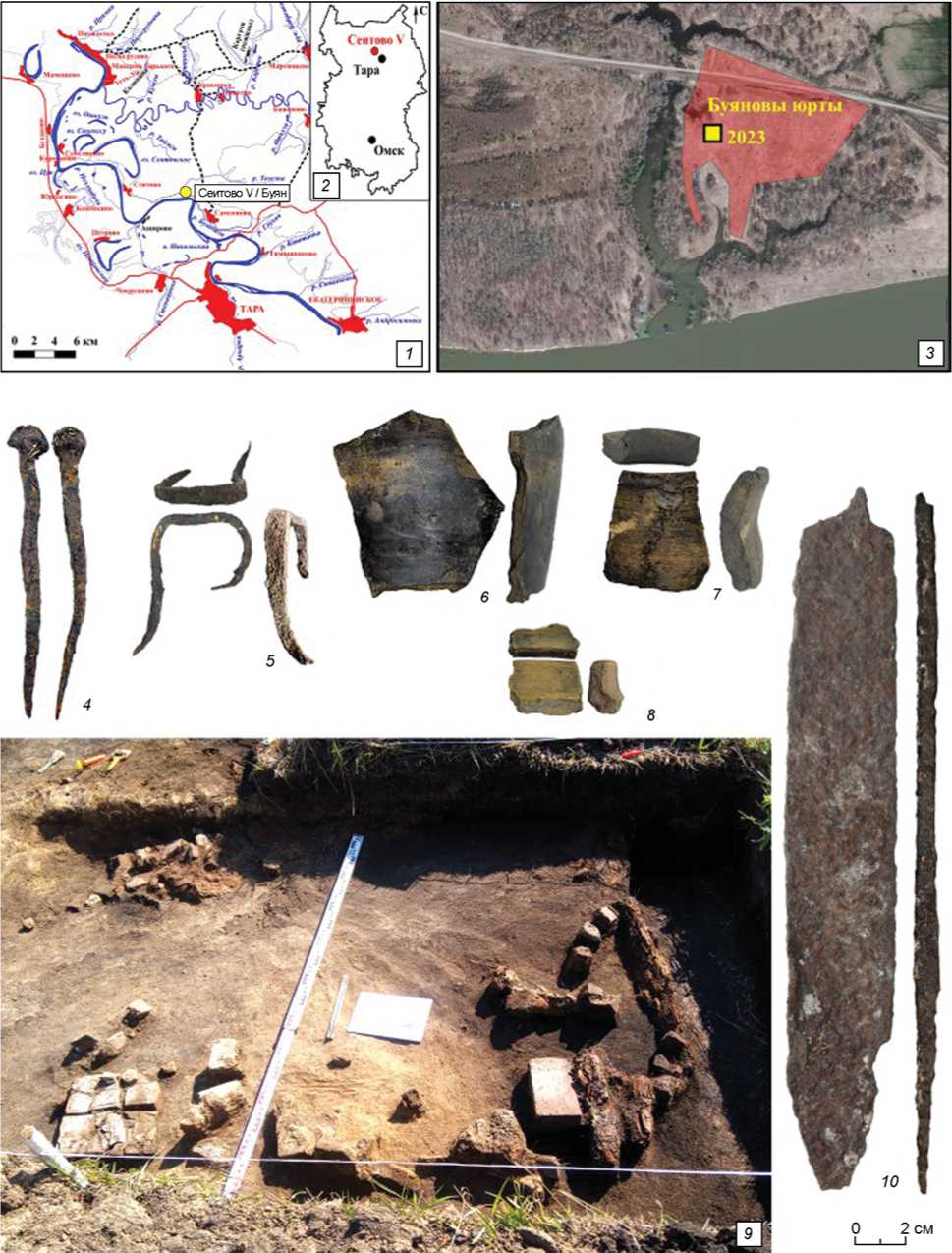

Указанное поселение располагается в устье правого притока р. Иртыш р. Тозелка, на левом берегу, в 88 м от берега р. Иртыш (см. рисунок , 1–3 ). Место расположения юрт отделялось от р. Иртыш логом, впадающим в р. Тозелка, и при разливах наполняющегося водой. В настоящее время поверхность памятника представляет собой безлесную, но начинающую зарастать поляну, поросшую луговой растительностью (см. рисунок , 2 ). Обследование местности вокруг его позволило предположить, что часть юрт (наиболее древняя) располагалась на площадке между берегом р. Иртыш и вышеуказанным логом, за которым фиксируются остатки населенного пункта. Однако проведенная шурфовка (8 шурфов) не выявила культурного слоя. Возможно, это связанно с тем, что до середины XX в. здесь располагался шпалозавод (современные жители тоню, расположенную вдоль этого места, называют «Шпалозаводская»), уничтоживший поверхностный слой почвы.

Исследования предполагаемого ме сторасположения поселения дали материал (обломки кирпича, кости животных, неорнаментированную станковую керамику, кованный гвоздь, остатки сгоревшего сооружения) в трех шурфах из восьми. Для уточнения датировки мощности культурного слоя было решено исследовать его разведочным раскопом площадью 12 м2. В результате были обнаружены остатки кирпичной печи и 152 артефакта (куски битого кирпича, кости животных, фрагменты керамических сосудов, обломок ножа, кованные гвоздь и скоба, осколок оконного стекла, обломок бисера синего цвета).

Керамическая коллекция представлена 55 фрагментами неорнаментированной станковой керамики. Из которой два венчика (см. рисунок , 7 , 8 ), два фрагмента шейки сосуда, одна придонная часть с фрагментом плоского неорнаментированного дна. Венчики профилированные, срезы округлые, отогнуты наружу. Толщина фрагментов колеблется в пределах 0,7– 0,8 мм. Тесто плотное, обжиг хороший. Большинство фрагментов покрыто ангобом, 4 фрагмента – чернолощеные. Подобная керамика получила широкое распространение.

Изделия из металла. Нож (см. рисунок , 10 ). Длина – 273 мм, ширина – 43,3 мм, толщина обушка – 6 мм. На обушке недалеко от острия следы замятия, образовавшиеся, вероятно, вследствие ударов по нему, возможно для колки щепы. Он находит наибольшие

Схемы места расположения поселения Сеитово V (Буяновых юрт) и инвентарь из раскопа.

1 – схема окрестностей г. Тара с указанием расположения места поселения Сеитово V (бывших Буяновых юрт); 2 – схема Омской обл. с указанием г. Тара и поселения Сеитово V; 3 – схема расположения Буяновых юрт на местности и места раскопа в 2023 г.; 4 – 8, 10 – инвентарь: 4 – кованный гвоздь, 5 – кованная скоба; 6–8 фрагменты керамических сосудов; 10 – нож ( 4 –6 – железо; остальное – керамика);

9 – фотография остатков печи.

аналогии среди предметов 6 типа, I группы по классификации А.И. Соловьева (ножи с симметричным лезвием, спинкой, закругленной к острию) [Соловьев, 1987, с. 87], или 1 типа по В.И. Молодину, который, по его мнению, складывался на территории Приобья в I тыс. и может считаться как местной традицией, так и быть привозными [Молодин, 1979, с. 75]. Такие ножи чаще всего относят к охотничьим ножам.

Кованая скоба (см. рисунок , 5 ). Скоба выполнена из кованной прямоугольной в сечении пластины. Ее длина – 58 мм, ширина – 40 мм, толщина – 3,6 × 8 мм. Концы скобы загнуты, заострены. Подобные изделия имеют широкие хронологические рамки, начиная с конца XVI в. и до современности.

Кованый гвоздь (см. рисунок , 4 ) четырехгранный в сечении, с полусферической шляпкой. Длина – 112 мм, толщина у шляпки – 6,8 × 6,3 мм. Конец раскован и прямоугольный в сечении – 3,5 × 2 мм. Такие гвозди широко распространены в материалах археологических комплексов Сибири с конца XVI в. и до первой половины XX в.

Также в раскоп попали остатки основания печи из фрагментов деревянной конструкции, скопления золы и большого количество обломков кирпича (см. рисунок , 9 ). Оставшиеся размеры сооружения составляли 334 × 264 см. Отопительные сооружения сибирских татар на территории Среднего Прииртышья были исследованы на памятниках тарских (Алексеевка-51 и Черталы-1) [Герасимов, Здор, Корусенко, 2022; Здор, Корусенко, 2013]), Бергамак XX [Тихомиров, 2014, с. 115], а также коурдакско-саргатских татар (городище Усть-Тамак II [Тихомиров, 2009, с. 120], но это были конструкции более ранних типов (представляли из себя остатки очагов или чувалов); здесь же была печь, сложенная из кирпича, что может свидетельствовать о ее более позднем происхождении.

Остеологическая коллекция состояла из 54 фрагментов костей и зубов млекопитающих, одной кости рыбы. Большая часть не была определена из-за сильной фрагментации. Тем не менее с большой степенью вероятности можно утверждать, что в ней присутствуют кости двух коров (часть которых со следами порезов, надрубов и погрызов), двух лошадей, одна из которых очень старая, вероятно кости собаки и ко сть окуня.

Охарактеризованные археологические материалы можно датировать XVIII – началом XIX в. В пользу такой датировки говорит несколько фактов: наличие станковой керамики, архаичного кирпича, кованных гвоздя и скобы, специфического ножа, при отсутствии материалов XX в. (большего количества изделий из железа, пластмассы и резины, битого стекла и др.).

Письменные источники XVIII в. фиксируют в этом районе (от левого берега р. Уй в нижнем течении до устья р. Бушкала) лишь поселения татар. Ближайшими деревнями, с преимущественно русским населением, является с. Самсоново в 4 км к югу, выше по течению р. Иртыш и сейчас заброшенная д. Чередова еще в 4,5 км южнее выше названного села. Таким образом, получается, что здесь существовал район компактного проживания исключительно тюркоязычного населения. Это позволяет предположить, что остатки указанной деревни принадлежали татарам.

Опираясь на описания Г.Ф. Миллера этого района, мы считаем, что найденный археологический памятник соответствует первому поселению из цепочки населенных пунктов татар. Это были Буяновы юрты. Приведенные документы позволяют нам предполагать, что Буяновы юрты были какое-то время до 1625 г. и просуществовали до конца XVIII в., возможно, до первых десятилетий XIX в., а в 1836–1837 гг. их уже не было. Исторические данные о них и об окружающих поселениях в этом районе наводят на мысль, что формирование здесь большой агломерации, возможно, каким-то образом связано с тем, что коренные сибирские татары отно сились к разным социальным группам – служилым и их захребетникам, ясачным; также сюда начинали подселяться семьи бухарцев. В отличие от других районов, расположенных вниз по Иртышу, также в нижнем течении р. Тары, где кусты сезонных поселений формировали ясачные татары. Таким образом, проведенные в 2023 г. археологические работы позволили с большой степенью вероятно сти утверждать, что они были проведены на Буяновых юртах.

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в определении остеологического материала Алексею Анатольевичу Бондареву (г. Омск).

Список литературы Предварительное археологическое исследование буяновых юрт первой четверти XVII - начала XIX века

- Герасимов Ю.В., Здор М.Ю., Корусенко М.А. Поселение Черталы в Тарском Прииртышье: некоторые итоги изучения // Вестн. Омск. гос. ун-та. Сер.: Исторические науки. - 2022. - Т. 9. - № 4. - С. 186-199. EDN: HURPQW

- Дозорная книга Тарского уезда 1701: в 3 т. - Т. 1: текст. -Омск: Наука, 2021. - 656 с.

- Здор М.Ю., Корусенко М.А. Отопительные устройства аборигенного населения нижнего течения р. Тара (по материалам поселений Алексеевка 51 и Черталы 1) // Интеграция археологических и этнографических исследований: в 2 т. - Иркутск, 2013. - Т.1. - С. 209-214.

- Ерохин В.А. Разведка в Тарском районе Омской области - Сеитово I, Сеитово II. - Омск, 1999 // Музей археологии и этнографии Омск. гос. ун-та им. Ф.М. Достоевского. Ф. II. - Д. 133-1.

- Молодин В.И. Кыштовский могильник. - Новосибирск: Наука, 1979. - 184 с.