Причины пожарной активности и ее связь с изменениями растительных сообществ в котловине озера Нижнее Мультинское (Республика Алтай) в позднем голоцене

Автор: Жилич С.В., Карачурина С.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучение в высоком разрешении палеозаписей донных отложений озер Алтая позволяет в деталях реконструировать палеоэкологическую обстановку этого уникального региона, где встречаются несколько климатических зон и большое разнообразие природных обстановок. В данной статье представлены результаты исследования колонки отложений оз. Нижнее Мультинское палинологическим методом и методом анализа макроуглей. По данным анализа макроуглей реконструирована пожарная обстановка в течение последних 3 тысяч лет и тип топлива для огня (дерево или травы). Данные о типе и распределении углей по глубине колонки оз. Нижнее Мультинское сопоставлены с палинологическими данными и реконструированными методом биомизации доминирующими типами растительности. Результаты также сопоставлены с колонкой макроуглей из оз. Малое Яровое. Установлено, что для объектов, расположенных в Республике Алтай и Алтайском крае, периоды интенсификации пожаров имеют схожие временные рамки (3-2 тыс. л.н., около 1,5 тыс. л.н. и последние 200-500 лет) и не зависят от климатических изменений. В районе оз. Нижнее Мультинское реконструировано преобладание лесных пожаров, выявлена связь растительных сообществ с интенсификацией пожаров. Так, при лесном пожаре сокращается доля таежной растительности. Высказана гипотеза о связи лесных пожаров с грозовой активностью в периоды сейсмической активности в районах, прилегающих к озеру, проведено сопоставление полученных данных по палеопожарам с данными о районах и времени палеоземлетрясений в Горном Алтае.

Пожары, поздний голоцен, западная сибирь, климат, растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/145146356

IDR: 145146356 | УДК: 551.59 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0527-0533

Текст научной статьи Причины пожарной активности и ее связь с изменениями растительных сообществ в котловине озера Нижнее Мультинское (Республика Алтай) в позднем голоцене

Задача реконструкции условий обитания древнего человека и в целом климата и ландшафтов прошлого имеет значение не только для археологии, но и для большого круга научных направлений, связанных с изучением изменения климата Земли, его динамикой и причинами. Традиционно одним из наиболее благоприятных источников палеоклима-тической информации являются палинологические данные из озерных донных отложений. Большая часть территории Российской Федерации является либо неизученной, либо слабоизученной с палео-климатической точки зрения. Для реконструкции палеоклимата наибольший интерес представляют озера, расположенные в ландшафтах с четко выделенной зональностью, где можно проследить, как в течение тысячелетий сдвигались границы природных зон и изменялся вместе с климатом растительный покров. Алтай является одним из таких мест, где встречаются несколько климатических зон, большое разнообразие природных обстановок, и где изучение в высоком разрешении палеозаписей донных отложений позволяет в деталях реконструировать динамику изменения климата и ландшафтов. Также немаловажным фактором развития ландшафтов на территории Алтая являются лесные пожары, возникающие не только по вине человека, но в 20 % случаев из-за гроз, особенно в летний период, что, вероятно, связано с электромагнитной разгрузкой сейсмически напряженных зон [Кречетова, Кочее-ва, 2007]. В озерных отложениях наряду с пыльцой и другими органическими остатками хорошо сохраняются частицы угля, образовавшиеся в результате горения. Микрочастицы угля размером от 7 до 100 мкм можно подсчитывать в палинологическом образце, а более крупные (более 150 мкм) подсчитывают в разных размерных классах в рамках анализа макроуглей. Соотношение размерных классов говорит о дальности пожара от озера, его интенсивности, кроме того определяется морфотип угля (древесный, травянистый). Эти данные обрабатывают статистически для реконструкции интенсивности, дальности и вида топлива для пожаров в разные периоды времени. Сопоставляя полученные данные с реконструкцией изменений растительности и климата, можно судить о зависимости интенсивности и частоты пожаров от этих показателей, делать выводы о возможных антропогенных или природных причинах возгорания. Метод макроуглей широко применяется для исследования палеопожаров по всему миру [Hawthorne, Mitchell, 2016; и др.], в том числе и для анализа связи исчезновения лесов с антропогенным воздействием [Asouti, 2003]. На юге Западной Сибири метод был применен к озерным отложениям 528

озера Кучук [Rudaya et al., 2020] и озера Малое Яровое [Жилич, Рудая, 2021]. Результаты анализа макроуглей озера Малого Ярового приведены для сравнения с полученными результатами (рис. 1, А , Б ).

Настоящее исследование посвящено изучению донных отложений оз. Нижнее Мультинское (Республика Алтай) палинологическим методом и методом макроуглей. Озеро Нижнее Мультин-ское расположено на высоте 1 643 м на северном склоне Катунского хребта в Усть-Коксинском р-не Республики Алтай. Мультинские озера (Верхнее, Среднее и Нижнее) расположены в долине р. Мульта и соединены ею. Площадь зеркала оз. Нижнее Мультинское 1,7 км² (линейные размеры 2 370 × × 900 м), средняя глубина 21,5 м, водосборная площадь 77 км². Воды озера пресные, слабощелочные. Климатические условия резко континентальные, среднегодовая температура от –2,0 °С до –6,3 °С, среднегодовое количество осадков 628–736 мм. Растительные сообщества в районе исследования соотносятся с бореальным типом высотной поясности, с широкой полосой тайги, развитием ерников и разнотравья в субальпийском поясе, а также тундр и гольцов в высокогорьях [Камелин, 1998].

Методы

Керн донных отложений MN-03 длиной 1,56 м был получен в 2020 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН с плавучей платформы с использованием гравитационного пробоотборника UWITEC. Ненарушенный керн донных отложений получен с глубины 22 м (50,010610° с.ш., 85,831320° в.д.), герметично запечатан и транспортирован в лабораторию, где был вскрыт, описан и опробирован для различных анализов с шагом 1 см. Полученные для керна MN-03 четыре даты откалиброваны, далее в реконструкциях используется только калиброванный возраст; медианные значения календарного возраста образцов использованы для построения возрастной модели с помощью пакета Bacon 2.2 в среде R с учетом резервуарного эффекта.

Палинологическим методом исследовано 75 образцов озерных отложений с шагом отбора проб 1 см. Отбирались навески по 1,0–2,5 г сухого вещества и обрабатывались для палинологического анализа по стандартной методике [Faegri, Iversen, 1989]. Временные препараты подготовленного образца изучались под световым микроскопом (Zeiss AxioImager с увеличением ×400). В образцах подсчитывалась пыльца и споры растений, а так же микроскопические угольные частицы (размер 10–150 мкм). Процентное содержание таксонов рассчитывалось относительно общего количества пыльцы древесных и травянистых растений, принятого за 100 %.

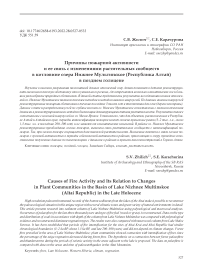

Рис. 1. Диаграмма распределения угольных частиц разного размера ( А – оз. Малое Яровое, Г – оз. Нижнее Мультин-ское) и разных морфотипов ( Б – оз. Малое Яровое, В – оз. Нижнее Мультинское) по глубине колонок в соответствии с возрастными моделями.

А : 1 – угли более 500 мкм, 2 – угли более 300 мкм, 3 – угли более 150 мкм; Б , В : 4 – всего древесных углей, 5 – всего травянистых углей; Г : 6 – угли более 500 мкм, 7 – угли более 300 мкм, 8 – угли более 150 мкм.

На основе палинологических данных выполнена количественная реконструкция растительности методом биомизации [Tarasov et al., 1998]. Биомы (растительные формации) являются наивысшей категорией растительности (тундра, тайга, степь, широколиственные листопадные леса, пустыни и т.д.). Математически основываясь на положениях нечеткой логики, количественно подсчитывают близость совокупности всех таксонов из палинологического образца к определенному биому (вес биома). В результате реконструкции для каждого образца известны веса каждого биома.

Проведен анализ макроугольков 24 образцов из керна донных отложений оз. Нижнее Мультинское, отобранных с шагом 2–3 см до глубины 75 см. Образцы на анализ отбирались навесками по 1 г, обра- батывались гипохлоридом натрия (NaClO 15–30 %) в течение 48 часов, затем были последовательно просеяны на ситах с размером ячейки 500, 300 и 150 мкм для разделения на размерные классы, т.к. угли меньшего размера могут переноситься на большие расстояния (вода, ветер и т.д.), а крупные в основном образуются на месте. Уголь определялся до морфотипа (дерево, трава, листья, корни и т.д.) в соответствии с описанной методикой [Courtney-Mustaphi, Pisaric, 2014; Feurdean et al., 2017]. Результаты представлены на диаграмме в единицах измерения инфлюкса шт/год/см2 (рис. 1, В, Г).

Результаты

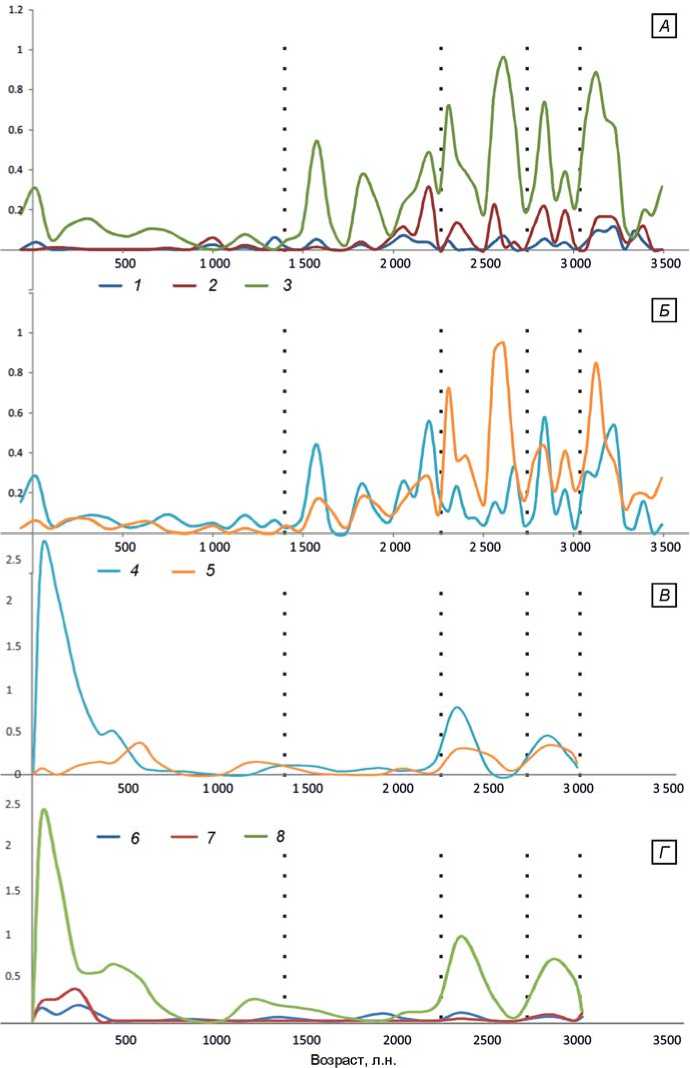

По построенной возрастной модели, в которой был учтен резервуарный эффект ок. 344 лет, нижний образец с глубины 75 см соответствует возрасту 2,9 тыс. л.н. На рис. 2 представлена упрощенная палинологическая диаграмма оз. Нижнее Мультинское (рис. 2, Б ), на которой отмечается относительная стабильность растительного покрова. На диаграмме приведены результаты подсчета ми-кроугольных частиц, находящихся вместе с пыльцой в палинологическом препарате. Концентрация микрочастиц углей показывает постоянно довольно высокий уровень и не коррелирует с распределением макроуглей (рис. 2, А ). Таким образом, нами экспериментально подтверждена более высокая эффективность метода анализа макроуглей для реконструкции пожаров по сравнению с учетом микроуглей в рамках палинологического анализа.

По палинологическим данным выполнена количественная реконструкция растительности, установлены преобладающие биомы тайги, степи и пустынных сообществ (рис. 2, В ). В основании колонки и примерно до 2,5 тыс. л.н. преобладает биом тайги, а биом пустынь имеет низкие значения, что говорит о влажном и теплом климате, затем после 2,5 тыс. л.н. и до 1,8 тыс. л.н. баллы биома тайги становятся ниже, а пустынь выше, доля древесной растительности уменьшается. Особенно низких значений биом тайги достигает около 2 тыс. л.н. Начиная с 1,8 до 1,6 тыс. л.н. баллы тайги увеличиваются, а степь и пустыни сохраняются на прежнем уровне, что говорит о прохладном и сухом климате. Понижение баллов тайги на фоне уменьшения доли древесной растительности происходит около 1,4 и 1 тыс. л.н., а так же около 200–100 л.н.

На рис. 1 представлено распределение угольных частиц (см. рис. 1, В , Г ) по размерным классам, отражающими дальность пожара от озера. Частицы наименьшего размера (150–300 мкм) отражают более дальние пожары, а крупные частицы (более 500 мкм) – пожары в непосредственной близи. На 530

рис. 1, Г отражено распределение углей по типу исходного сырья – деревья и травы.

Выделены периоды большей пожарной активности в районе оз. Нижнее Мультинское: 3–2,6, 2,5–2,2, 1,5–1 тыс. л.н. и последние 500 лет. Интенсивные пожары с 3 тыс. л.н. до 500 л.н. происходили вдали от озера. Наиболее интенсивные и близкие к озеру пожары происходят в последние 500 лет, с пиком примерно 100 л.н. Распределение углей по типу топлива (см. рис. 1, В ) позволяет утверждать, что в период с 3 до 2,7 тыс. л.н. интенсивно горели как тайга, так и степь, а после 2,5 и до 1,5 тыс. л.н. интенсивнее горела тайга. Ок. 1,5–1 тыс. л.н. и ок. 500 л.н. горела только степь. Начиная с 500 л.н. и до примерно 100 л.н. очень интенсивно горела тайга, степных пожаров практически не было.

Дискуссия

Сравнительный анализ интенсивности степных и таежных пожаров в районе оз. Нижнего Мультин-ского и реконструкции растительности (см. рис. 2) выявил связь пожарной активности с изменениями в растительных сообществах. При этом четко отмечается отрицательная корреляционная связь между типом топлива при пожаре и уменьшением представленности соответствующего биома. Интенсивные пожары с преобладанием древесного топлива (2,5–2 тыс. л.н. и после 500 л.н.) сопровождаются снижением доли древесной растительности, согласно палинологическим данным.

Сопоставление полученных результатов по Нижнему Мультинскому озеру с ранее опубликованными данными палинологического анализа, реконструкциями среднегодового уровня осадков, доминирующих типов растительности и данными анализа макроуглей по оз. Малое Яровое (см. рис. 1, А , Б ) [Rudaya et al., 2020; Жилич, Рудая, 2021] позволило обнаружить временную синхронно сть пиков пожарной активности для обоих регионов. Пики пожарной активности в районах озер совпадают, но различаются по интенсивности. Так, для периода активных пожаров от 3 до 2 тыс. л.н. характерна скоростью накопления угольных частиц 0,5–1 шт/см2/год для обоих озер, но в более поздний период от 500 л.н. скорость накопления угольных частиц в осадках оз. Нижнее Мультинское значительно выше, чем в Малом Яровом, и составляет в пике более 2,5 шт/см2/год. Это указывает на более высокую интенсивность пожарной активности в районе оз. Нижнее Мультинское в этот период.

Для оз. Малого Ярового было показано, что интенсивные пожары приходятся на периоды с высоким уровнем осадков [Жилич, Рудая, 2021] и, напротив, в периоды снижения осадков пожар-

|

И 2 1.5 1 0.5 |

\ — 1 — 2 |

|

0 Микроугли Роасеае |

500 1 000 * 1500 2 000 " 2500* 3 000 1 " " * to 1.__L^dJ.-i L.J. 1.1.". 1.,1...|ц .J । .i.i.r.ii.iiiLo ■ ■ ■ т см llii.ii.lliiii.iiii Ilin 1.11111111111 fi । и 11.1111 и.Hi .nilи iii f.iiiii.IF |

Amaranthaceae

Artemisia

Древесные/ Травянистые

Рис. 2. Сопоставление данных анализа макроуглей ( А ), палинологических данных ( Б), доминирующих типов растительности ( В ) из отложений озера Нижнее Мультинское.

А : 1 - всего древесных углей, 2 - всего травянистых углей; В : 3 - пустыня, 4 - степь, 5 - тайга.

sibinca

ная активность также снижается, что не согласуется с распространенным мнением, что природные пожары связаны, в основном, с длительными засухами в летние периоды [Беспалов, 2013]. Кроме того, данные об изменениях растительности также не показывают явной корреляции с распределением макроуглей древесного и травянистого типа. Таким образом, для района оз. Малое Яровое, расположенного в степной равнинной части Алтайского края, интенсификация пожаров могла быть связана с хозяйственной деятельностью человека.

Озеро Нижнее Мультинское находится в горной и более труднодоступной местности, где антропогенные факторы не могли иметь такое же значение, как в районе Малого Ярового озера. Связь интенсивных пожаров в районе Нижнего Мультинско-го озера с климатическими изменениями также не просматривается, поскольку, по нашим данным и результатам реконструкций из других районов Горного Алтая [Рудая, 2022], период 3,5–1 тыс. л.н. характеризовался относительно теплым и влажным климатом, позднее нарастала аридизация, а в последние 100 лет климат стал влажнее [Там же].

На основе анализа пространственного распределения грозовых лесных пожаров до и после Чуйского землетрясения 27 сентября 2003 г. была высказана гипотеза [Кречетова, Кочеева, 2007] о взаимосвязи возникновения пожаров с электромагнитной разгрузкой сейсмически напряженной зоны в подготовительный период перед землетрясением вдоль разломов. Озеро Нижнее Мультинское находится в одной из зон, где, по данным авторов [Там же], отмечалась повышенная частота пожаров, в т.ч. и грозового происхождения. Также авторы высказывают предположение, что пожары такого рода могут происходить вдоль разломов за какой-то период до землетрясения и после него. Для Горного Алтая есть ряд исследований, посвященных палеоземлетрясениям, реконструированным по геологическим данным с использованием методов датирования. По данным этих исследований, в позднем голоцене было несколько таких интервалов: в Курай-ской впадине 3,2–2,7 тыс. л.н. [Рогожин, Платонова, 2002], 1,3–1,0 тыс. л.н. [Рогожин, Овсюченко, Мараха-нов, 2008], 1,3–1,2 тыс. л. н. [Деев, 2019]; в Уймонской впадине, находящейся в непосредственной близи от Нижнего Мультинского озера, 1,2–1,1 тыс. л.н. [Там же]. Обозначенные интервалы совпадают с выявленными нами периодами пожарной активности по данным макроуглей из осадков озера. В рамках данного исследования такая гипотеза происхождения интенсивной пожарной активности кажется наиболее достоверной, т.к. объясняет, почему частота пожаров не зависит от климата и почему горело в основном дерево, поскольку молния попадает в высокие деревья и вызывает именно лесной пожар. Известные по литературным данным палеоземлетрясения не объясняют пик пожарной активности между 2,5 и 2 тыс. л.н., что может быть связано с недостаточной изученностью палеоземлетрясений в части районов Горного Алтая. Наиболее поздний пик пожаров (от 500 л.н. до современности) может быть отнесен к периоду продолжающейся по сей день сейсмической активности, который, по мнению сейсмологов, может быть еще не завершен [Кречетова, Кочеева, 2007].

Заключение

Получена высокоразрешающая реконструкция растительных сообществ и пожарной активности 532

за последние 3 тыс. лет в районе оз. Нижнее Муль-тинское. Сопоставление полученных данных с ранее опубликованными данными по другим объектам Республики Алтай и Алтайского края выявило схожие тенденции в периодах интенсификации пожаров и подтвердило независимость экстремальной пожарной активности от климатических изменений. В районе оз. Нижнее Мультинское преобладают лесные пожары, усиление которых сказывается на растительных сообществах (при лесном пожаре сокращается представленность таежной растительности). Высказана гипотеза о связи лесных пожаров с грозовой активностью в периоды сейсмической активности в районах, прилегающих к озеру, проведено сопоставление полученных данных по палеопожарам и данными о районах и времени палеоземлетрясений в Горном Алтае.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН.