Причины уменьшения стока рек в Азербайджане

Автор: Агвердиева Джейран Ахверди

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 5 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены результаты исследований четырех рек, протекающих по северо-восточному и южному склонам Большого Кавказа. Установлено, что среднегодовой расход этих рек уменьшился в 1,05-1,60 раза в период с 2018 по 2021 год. На основе анализа климатических факторов выявлено, что уменьшение стока рек связано с уменьшением количества атмосферных осадков, изменением характера их выпадения, а также повышением температуры воздуха и, соответственно с увеличением испарения. По сравнению с 1961-1990 годами средняя многолетняя температура воздуха в Азербайджане повысилась на 0,7°С. В результате повышения температуры количество испарения с поверхности воды и почвы в стране увеличилось в среднем на 31 мм в год, а количество израсходованной воды на непродуктивное испарение составило 2,68 млрд м3 в год. Все эти названные факторы привели к дефициту воды в стране.

Сток, климат, температура, атмосферные осадки, испарение, осадка грунта

Короткий адрес: https://sciup.org/14127698

IDR: 14127698 | УДК: 551.4:556.16 | DOI: 10.33619/2414-2948/90/14

Текст научной статьи Причины уменьшения стока рек в Азербайджане

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 551.4:556.16.

В последние годы, а точнее с 1991 года, в большинстве стран мира, даже в странах Европы, наблюдается снижение водности рек. Почти на всех реках, расположенных в Азербайджане, сток уменьшился. Расход реки Куры, считающейся крупнейшей рекой страны, в ее устье уменьшился примерно в 20–30 раз. В русле реки образовались островки, среднегодовой расход снизился с 600 м3/сек до 2–30 м3/сек. Большинство рек, которые раньше были полноводными, в летний сезон стали пересыхать, иначе говоря, тенденция к уменьшению речного стока приобрела катастрофический характер. Ряд исследователей пытаются с различных аспектов объяснить причины уменьшения водности рек. В связи с этим выявление причин сложившейся ситуации и правильная оценка истинного характера проблемы — одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед наукой. Цель исследования — установление причины уменьшения речного стока.

Для решения поставленной задачи проводились регулярные измерения на конкретных реках и проводилась обработка полученных данных. Изучена тенденция изменения климатических факторов, формирующих сток рек, проанализирована взаимосвязь речного стока с атмосферными осадками и температурой и сделаны выводы.

В 2018–2021 годах на основании измерений, проведенных на реках Кищчай, Курмукчай, Вельвелечай и Гудиалчай, установлено, что среднегодовой расход реки Кищчай уменьшился в 1,33 раза, реки Курмукчай в 1,05 раза, реки Вельвелечай в 1,29 раза, а реки Гудиалчай в 1,6 раза (Таблица).

Таблица

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ И СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОК РЕК, м3/с

|

Годы |

Месяцы |

Среднегодовой расход, м3/сек |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

||

|

Курмукчай (Илисуинский водомерный пост) |

|||||||||||||

|

2018 |

4,63 |

4,10 |

4,39 |

5,84 |

6,58 |

7,02 |

6,24 |

6,21 |

5,34 |

4,65 |

6,33 |

6,15 |

5,63 |

|

2019 |

4,42 |

5,00 |

5,88 |

5,85 |

7,66 |

6,69 |

5,02 |

5,29 |

6,34 |

4,23 |

4,66 |

3,94 |

5,42 |

|

2020 |

4,15 |

4,56 |

5,74 |

6,31 |

6,78 |

5,02 |

4,85 |

6,62 |

6,14 |

5,58 |

5,53 |

3,65 |

5,41 |

|

2021 |

3,61 |

3,94 |

4,58 |

6,48 |

7,58 |

6,87 |

6,73 |

4,80 |

4,66 |

5,73 |

4,86 |

4,43 |

5,36 |

|

Вельвелечай (Тангаалтинский водомерный пост) |

|||||||||||||

|

2018 |

2,88 |

2,60 |

4,18 |

5,86 |

7,14 |

6,41 |

4,08 |

4,48 |

4,33 |

2,93 |

3,14 |

2,85 |

4,24 |

|

2019 |

2,75 |

2,75 |

3,18 |

5,33 |

7,60 |

5,71 |

6,55 |

4,63 |

4,47 |

3,00 |

2,86 |

2,69 |

4,30 |

|

2020 |

2,62 |

2,79 |

3,48 |

3,76 |

7,48 |

3,93 |

4,97 |

4,51 |

3,60 |

3,05 |

3,08 |

2,93 |

3,85 |

|

2021 |

2,97 |

2,89 |

3,18 |

4,14 |

4,28 |

3,39 |

3,25 |

2,50 |

2,71 |

4,15 |

3,05 |

2,81 |

3,28 |

|

Гудиалчай (Кирзский водомерный пост) |

|||||||||||||

|

2018 |

3,51 |

3,03 |

5,19 |

8,69 |

11,1 |

16,5 |

9,50 |

11,2 |

9,69 |

8,51 |

6,15 |

2,91 |

8,00 |

|

2019 |

3,22 |

2,34 |

2,44 |

4,10 |

6,27 |

6,39 |

13,1 |

7,01 |

5,16 |

4,87 |

4,80 |

4,49 |

5,35 |

|

2020 |

4,21 |

4,64 |

5,39 |

6,12 |

12,3 |

9,90 |

8,99 |

7,71 |

7,57 |

4,97 |

4,68 |

4,19 |

7,00 |

|

2021 |

3,90 |

3,72 |

4,28 |

5,54 |

6,94 |

5,06 |

4,43 |

4,02 |

4,18 |

5,11 |

4,46 |

4,24 |

5,00 |

|

Кищчай (Гайнарчайский водомерный пост) |

|||||||||||||

|

2018 |

1,86 |

1,82 |

2,61 |

3,95 |

4,24 |

6,43 |

4,94 |

4,86 |

4,04 |

3,29 |

2,68 |

2,4 |

4,0 |

|

2019 |

5,2 |

4,71 |

5,63 |

7,64 |

9,9 |

8,26 |

7,87 |

6,64 |

7,35 |

6,36 |

5,49 |

4,51 |

7,0 |

|

2020 |

1,86 |

2,15 |

2,55 |

3,2 |

3,92 |

2,73 |

3,07 |

3,11 |

2,7 |

2,61 |

2,45 |

2,24 |

3,0 |

|

2021 |

1,85 |

1,79 |

2,2 |

2,53 |

3,6 |

3,43 |

2,62 |

2,35 |

2,6 |

2,93 |

2,19 |

2,12 |

3,0 |

Уменьшение стока рек происходит как естественным путем, так и в результате хозяйственной деятельности человека. Однако большую роль в формировании речного стока играют природные факторы, в основном атмосферные осадки и температура. Кроме этих факторов, на формирование речного стока влияют также географические условия, в которых он находится, состояние речного бассейна, наличие пойм, их площадь, растительный и почвенный покров и другие факторы. Например, изменение расхода горных рек, расположенных на южных и северо-восточных склонах Большого Кавказа, является наглядным доказательством. В то же время климатические аномалии наиболее ярко проявляются на горных реках. На этих реках случаются внезапные паводки и наводнения, который напрямую связан с атмосферными осадками.

Атмосферные осадки и речные стоки

Реки, как и вообще все поверхностные и подземные водные источники, образуются за счет климатических факторов, в основном атмосферных осадков (дождь, снег, ливень, туман и др.), температуры, испарения с поверхности почвы и водной поверхности. Увеличение и уменьшение запасов воды в водоисточниках напрямую связано с атмосферными осадками и температурой. Увеличение количества атмосферных осадков приводит к увеличению стока и водных ресурсов в водоисточниках, в том числе реках, и, наоборот, уменьшение количества осадков приводит к уменьшению водных ресурсов. Однако анализы и наблюдения показывают, что увеличение и уменьшение водных ресурсов рек (водоисточников в целом) связано как с количеством осадков, так и с их характером.

Что означает характер выпадения осадков? Под характером осадков подразумеваются следующие случаи:

-

1. Осадки, выпадающие внезапно, в виде сильного дождя или ливня в течение небольшого или большого промежутка времени.

-

2. Осадки, выпадающие в твердом виде (снег, мокрый снег и град).

-

3. Осадки слабые, пыльные, аэрозольные и т. д.

-

4. Осадки в виде тумана и мороси кратковременные и продолжительные.

-

5. Осадки, выпадающие в зависимости от времени года в той или иной форме, например весенние дожди весной и снег зимой и т. д.

-

6. Количество осадков в пределах средней многолетней нормы или оптимальных пределов.

-

7. Распределение осадков по вертикальной закономерности по высотам.

Анализ данных об изменении климата показывает, что в последние годы, в основном после 1991 года, характер осадков на Земном шаре принципиально нарушен по всем признакам. Это нарушение также наблюдается по регионам, и выпадение осадков стало аномальным. Осадки распределяются по зонам и регионам в планетарном масштабе неравномерно. Наблюдается, что дождь и снег выпадают в регионах (странах), где ранее не было обильных дождей и снега, а засуха возникает в регионах, где ранее были ливни, дожди и снег [1].

В последние годы в регионах идут внезапные и неожиданные сильные дожди, ливни и град, чего ранее на данных территориях не наблюдалось. Нет умеренных, мелких и пыльных дождей, длительное время выпадавших в горах и на равнинах, и туманов, покрывавших горы. Весенние дожди весной и снег зимой стали редкостью. Распределение осадков по высотам приобрело аномальный характер. По информации Азербайджанского научноисследовательского института Гидрометеорологии, среднее многолетнее количество осадков в 1991–2018 годах по сравнению с 1961–1990 годами было различным по высотам и неравномерно распределено [2, 3].

Так, количество среднемноголетних осадков на территориях ниже уровня моря увеличилось на 35 мм, а на высотах до 200 м — на 9 мм. Однако в регионах на высоте 200 м над уровнем моря среднее многолетнее количество осадков уменьшилось на 71 мм. В отдельные годы, например, в 2010 г., количество осадков, выпавших на высоте 500–1000 м за короткий промежуток времени, превышало среднюю многолетнюю норму на 232 мм, в результате чего река Кура, крупнейшая река страны вышла из своего русла и произошло наводнение. В целом после 1991 г. количество осадков, выпадающих на территории страны, значительно уменьшилось.

За 1991–2022 годы также резко сократилось количество выпавшего на территории страны снега и продолжительность его пребывания на земной поверхности. Даже на постоянные ледники (Шахдаг, Кобаш, Туфандаг и др.), расположенные на вершинах гор, выпало во много раз меньше снега, чем обычно.

Количество и характер выпадения атмосферных осадков принимают непосредственное участие в формировании речного стока. Между постоянной водностью реки и изменением скорости течения, количеством осадков и характером их выпадения существует тесная связь. Дело в том, что ливни или проливные дожди, выпадающие внезапно или в течение определенного периода времени, не впитываются в почву, а стекают по поверхности и подают в овраги, низины, притоки рек и, наконец, в саму реку, увеличивая водность в ней на короткий период времени. В это время случаются паводки и наводнения. В более поздние периоды стабилизируется режим течения реки.

В целом сток реки зависит от количества осадков, питания артезианскими водами и испарения. Он выражается уравнением баланса, предложенным Б. И. Куделиным [4]:

У=X-Z+W , (1)

У — расход реки; Х — количество осадков; Z — испарение; W — объем питания реки артезианскими водами.

Анализ показывает, что уравнение баланса (1) выражает закономерность формирования речного стока для общего случая. В особых случаях — когда географические и гидрогеологические условия различны, уравнение баланса изменяется и принимает иной вид. Например, горные реки не питаются артезианскими водами, т. е. W=0. В это время уравнение (1) выражается как [4]:

У=X-Z . (2)

В зависимости от интенсивности осадков и характера их выпадения, питание реки принимает разные значения. Как уже упоминалось, во время сильных и проливных дождей часть осадков стекает в ручьи, овраги, ямы и т. д., а другая часть поступает в реку и ее притоки. Поскольку эти факторы влияют на постоянство стока реки, уравнение баланса речного стока будет выражаться в следующем виде:

У=X – П-Z+W , (3)

где П — часть осадков в водосборном бассейне, стекающая по поверхности земли и поступающая в овраги, низины и т. д., остальные символы являются предыдущими величинами. Доля осадков, стекающих по поверхности земли и выходящих в сухие долины, овраги, канавы, ямы и др., меняется в зависимости от уклона земной поверхности, интенсивности осадков, водопоглотительной способности растительного покрова (леса, кустарники, луга и др.). По данным натурных наблюдений установлено следующее:

-

1. По мере увеличения интенсивности дождей ускоряется их сток по поверхности и ослабевает впитывание дождей в почву.

-

2. По мере уменьшения интенсивности дождя поток дождевой воды по поверхности ослабевает и увеличивается скорость впитывания в почву.

-

3. Если интенсивность дождя равна коэффициенту инфильтрации (коэффициента фильтрации) почвы, то стока с поверхности не происходит.

-

4. По мере увеличения уклона водосборного бассейна поток осадков по поверхности ускоряется.

-

5. Если растительность бассейна состоит из лесов, кустарников или лугов, сток осадков с поверхности ослабевает и улучшается поглощение дождя почвой.

-

6. Интенсифицируется скорость стока осадков на оголенную поверхность, а скорость всасывания в почву ослабевает.

Таким образом, дифференциация характера осадков и поверхностного стока позволяют установить закономерности формирования речного стока, и тем самым разработать соответствующие предупредительные мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов.

Температура и речные стоки

Температурный фактор играет исключительную роль в формировании речного стока. Повышение температуры приводит к кратковременному повышению водности рек, а затем к постепенному снижению. Как было сказано выше, атмосферные осадки выпадают на землю в твердом и жидком виде. К твердым осадкам относятся снег, мокрый снег и град. К жидким осадкам относятся сильные и моросящие дожди, ливни, густой туман и т. д. Наводнения и паводки на реках происходят в результате таяния снега и льда и обильных ливней. После этого процесса водный режим рек формируется за счет постепенного таяния постоянных ледников, расположенных на вершинах водосборных бассейнов, и дождей различной интенсивности. В течение года вода, просачивающаяся из слоя ледяного покрова, соприкасающегося с землей в ледниках, поступают в подземные воды, а подземные воды, в свою очередь, обеспечивают питание реки в течение всего года. Изменение температурного режима по сезонам, особенно температуры, превышающие среднюю многолетнюю норму, создают две негативные ситуации. В первом случае начинают уменьшаться площади постоянных ледников и тем самым водные ресурсы, а во втором случае снижается водность рек, причем даже в летний период, когда нет осадков или наблюдается спад, реки пересыхают.

Повышение температуры на 0,6–1,3°С в планетарном масштабе и уменьшение количества осадков привели к резкому сокращению количества горных ледников и площадей постоянного снежного покрова в мире. Согласно информации, представленной в журнале National Geographic, в начале прошлого века (до 1910 г.) в штате Монтана Соединенных Штатов Америки, насчитывалось 150 горных ледников. По наблюдениям 2007 г., из этих ледников осталось всего 27, а их площадь значительно уменьшилась [1].

По информации телеканала «Евроньюс» от 16.07.2022, площадь ледников на Кавказе уменьшилась на 320 км2, а высота их распространения достигла 4000 м. По подсчетам специалистов, площадь постоянных ледников и снежного покрова уменьшается на 1% в год. Однако, по последним прогнозам, если температура на Земле повысится таким образом, то через 10 лет ледники в горах Кавказа полностью растают и от первоначальных ледников не останется и следа.

С целью изучения климатических изменений и процессов, происходящих в горных ледниках Азербайджана, на основе многолетних наблюдений, проведенных на метеостанциях Шахдаг (2712 м), Базардюзю и Туфандаг (4172 м), установлено, что в период 1986–2011 гг. площадь ледника на Шахдаг уменьшилась на 17 га, а на Туфандаг и Базардюзю площадь ледников уменьшилась на 4 га. После 2015 г. интенсивность таяния ледников увеличилась и язык ледников отступил на 10–13 м по сравнению с предыдущими годами [2].

По данным до 2008–2010 гг. площадь ледников Тянь-Шаня уменьшилась на 8,6–23,0%, площадь Альпийских ледников уменьшилась на 18%, а масса ледников на Эльбрусе уменьшилась на 40%. По данным метеорологических наблюдений, площадь Арктики за 2 года (2007–2009 гг.) уменьшилась на 16% [2].

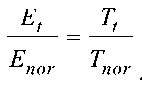

Повышение температуры в мире уменьшило площадь постоянных ледников и привело к уменьшению водности рек. Это даже привело к высыханию нескольких рек. Это объясняется тем, что реки питаются горными ледниками вместе с атмосферными осадками, выпадающими в разное время года. В весенне-летний период нижний слой горных ледников постепенно тает и подземные воды питают реки, создавая в них течение и не давая рекам пересыхать в жаркие месяцы. Исследования показывают, что существует прямая зависимость между речным стоком и температурой, а речной сток функционально зависит как от температуры, так и от осадков. Повышение температуры усиливает испарение, что приводит к уменьшению уровня грунтовых вод, а в последующем и рек, или к полному прекращению стока. Анализы показывают, что сохраняется следующая пропорциональная зависимость между испарением и температурой:

E

T nor nor

где E t — количество испарения в любой интервал времени t; E nor — средняя многолетняя транспирация до изменения климата; T t — средняя многолетняя температура, обусловленная изменением климата в последние годы; Т nor — средняя многолетняя норма температуры до климатических изменений.

Для определения изменения (увеличения или уменьшения) испарения находим значение E t из уравнения (4):

T

E = ^Е tT

n

где все знаки те же, что и в предыдущих формулах.

По предложению Всемирной метеорологической организации необходимо определить среднюю многолетнюю норму температуры Т nor по наблюдаемым температурам за 1961–1990 годы. Так резких изменений климатических факторов за эти годы не произошло. Но в последние годы, в основном после 1990 г., климатические факторы резко изменились. В частности, произошло повышение температуры, уменьшение количества осадков и неравномерное распределение по регионам.

В 1961–1990 годах средняя многолетняя норма температуры воздуха в Азербайджане составляла Т nor =12,3°С. В 1990–2015 гг. средняя многолетняя температура воздуха по стране составляла T t =13,0°С [2].

В 1961–1990 гг. среднее многолетнее испарение по стране составляло E nor =545 мм. Значение испарения в равнинных районах колебалось в пределах 1000–1400 мм, в горных районах — 100–525 мм [5].

Подставляя указанные фактические данные в формулу (5), получаем:

13,0

Et = • 545 = 576

t 12,3

мм.

Из расчета видно, что из-за повышения температуры количество испарения увеличилось на 31 мм (576-545=31 мм) или 310 м3/га каждый год. Поэтому происходит процесс постепенного уменьшения стока рек, а также ресурсов подземных вод. В стране ежегодная потеря воды составила 2,68 млрд м3 (V=Ω×E=8640000×310=2,68×109 м3).

Итак, анализ характера климатических факторов показывает, что влияние температуры на речной сток и тесно связанное с ним испарение являются факторами второстепенными по сравнению с атмосферными осадками. Основное место в формировании речного стока (ресурсов) занимают атмосферные осадки.

Список литературы Причины уменьшения стока рек в Азербайджане

- Həsənov S. T., Allahverdiyeva F. F. Qlobal iqlim dəyişikliyi: xronika, qlobal istiləşmə, səbəblər, əks baxışlar // Azərbaycan aqrar elmi. 2017. No4. səh. 106-114.

- Mahmudov R. N. Müasir iqlim dəyişikliyi və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. Bakı: Ziya, 2015. 232 s.

- Abbasov V. N. Azərbaycanda iqlim amillərinin təbiətinin dəyişdirilməsi // "AzGiM" NPO-nun elmi məqalələr toplusu. 2019. V. 39. S. 231-235.

- Куделин Б. И. Принципы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод. М.: Изд. МГУ, 1960. 344 с.

- Cəfərli D. V. Türyançay-Girdimançay çaylararası təbii sərvətlərin və yeraltı su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi // Bakı Universitetinin Xəbəri. 2019. №2. səh. 83-93.