Применение открытых образовательных ресурсов в процессе обучения в высших учебных заведениях

Бесплатный доступ

В статье подчеркивается необходимость создания децентрализованного электронного контента, для расширения доступа к качественному образованию студентов вузов и тем самым повышения уровня их профессиональной подготовки. Представлена и описана структура электронного контента, способствующего интеграции образовательной среды вуза и позволяющая наряду с традиционными формами обучения реализовывать элементы дистанционного обучения с помощью централизованного сетевого интегрированного курса и общего децентрализованного электронного контента по направлению профессиональной подготовки студентов.

Педагогический процесс, образование 2.0, открытые образовательные ресурсы, электронный контент, web технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140282017

IDR: 140282017

Текст научной статьи Применение открытых образовательных ресурсов в процессе обучения в высших учебных заведениях

К современным тенденциям развития мирового образовательного пространства относят создание открытых образовательных ресурсов (ООР), которые представляются посредствам Интернет и Web – технологий [1].

ООР – это обучающие, учебные или научные ресурсы, размещенные в свободном доступе, либо выпущенные под лицензией, разрешающей их свободное использование или переработку. ООР включают в себя полные курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тесты, программное обеспечение, а также любые другие средства, материалы или технологии использованные для предоставления доступа к знаниям [2, С 7-8].

Мероприятия по созданию ООР активно поддерживаются ЮНЕСКО. «… 150 крупнейших университетов из 21 страны мира, предоставили в открытый доступ собственные учебные материалы в рамках консорциума Open Course Ware. В интегрированных системах доступа, таких как Open Educational Resources Commons содержится более 4,5 тыс. материалов для начального образования, более 6 тыс. – для среднего и около 13 тыс. – для профессионального образования» [2, С 7].

Инициатива создания ООР в мировом сообществе объясняется рядом преимуществ: децентрализация и доступ к знаниям (например, обучающийся имеет возможность слушать лекции профессоров мировой величины); бесплатный доступ и легальность; улучшение качества лекционного материала (открытость и доступность материала морально обязывает профессорско-преподавательский состав выкладываться и творчески подходить к построению лекционного курса); удобство и комфорт (участники самостоятельно формируют свои учебные цели и траекторию обучения); акцент на самостоятельную работу, что повышает мотивацию и личную инициативу в изучении интересующего материала.

Большинство Российских вузов, не смотря на перечисленные выше преимущества ООР, не используют их в образовательном процессе в силу ряда причин: во-первых, подача материала в ООР отличается от привычной преподавателям лекционной подачи, так как студенты большую часть дисциплины изучают самостоятельно, то подборка материала должна быть лаконичной, актуальной данному времени и нести современные тенденции; во-вторых, устаревшая материально – техническая база и низкое финансирование; в-третьих, слабая информационная компетенция профессорско-преподавательского состава и психологическая неготовность к принятию новых образовательных технологий; в-четвертых, большая загруженность преподавателей (увеличение почасовой ставки, ведение и заполнение второй половины дня) и как следствие отсутствие мотивации.

Тем не менее, Россия в условиях интенсивного развития информационных технологий, проводит работу в данном направлении. Результатом этой работы являются ООР, представленные в следующих информационных системах:

-

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru) ;

-

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) ;

-

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru)»;

-

4. Ресурсы, описание которых находятся на Федеральном портале «Российское образование» (http://www.edu.ru) [2, С 7-8].

Создание ООР лежит в основе модели образования в формате 2.0.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года понятие образование 2.0 определяется следующим образом: «Это совокупность таких базовых принципов и основанных на них образовательных систем, которые адекватны цели образования в постиндустриальную эпоху. Это создание условий для наиболее полного раскрытия личностного потенциала каждого обучающегося, развитие у него личной предприимчивости, навыков самообразования, умения принимать ответственные решения в ситуации выбора » [3].

Модель образования 2.0 базируется на следующих принципах: субъективность, избыточность и сотрудничество.

Принцип субъективности заключается в том, что вместо фиксированного плана обучения используется понятие маршрутизации образования, которое заключается в том, что студент сам выбирает темы, которые будет изучать для овладения необходимой компетенцией в интересной для него научной области.

Принцип избыточности является обязательным условием для реализации принципа субъективности и заключается в насыщении образовательного пространства разноплановой информацией. Перенасыщенная информацией образовательная среда дает больше возможности обучающимся накопить полезный для себя опыт, а для этого ему необходимо научиться фильтровать и отбирать полезную для себя информацию в избыточном информационном потоке.

Принцип сотрудничества направлен на создание общего интеллектуального продукта в ходе кооперации участников образовательного процесса. Следует отметить, что все участники равноправны, т.е. отсутствует четкое разграничение преподаватель-студент. Каждый участник имеет свой определенный статус (гость, клиент, постоянный член группы, эксперт), который не назначается, а естественным образом определяется образовательным сообществом.

Образовательная система, которая базируется на перечисленных выше принципах, должна удовлетворять следующим условиям – открытость и адекватность.

Открытость образовательной системы заключается в возможности открытого выбора каждым участником образовательного процесса партнеров по учебной коммуникации, познавательных объектов, видов деятельности и т.д. Адекватность, в соответствии учебного материала, программных и технических средств реалиям сегодняшнего дня.

В целом необходимо отметить, что указанные выше принципы и условия модели в формате образования 2.0 направляют всю образовательную концепцию в сторону нацеленности на студента, как автора образовательного процесса, на знание, на оценку и на групповые формы работы, что является фундаментальными требованиями к современной образовательной модели высшего учебного заведения.

При определении современного понятия «электронный контент» будем придерживаться точки зрения Д.А. Королева, который в своей статье «Электронные образовательные ресурсы нового поколения» под данной дефиницией понимает совокупность множества интерактивных образовательных модулей определенной предметной области, размещенных на сервере глобальной компьютерной сети [4, С 8-12].

Интернет доступ к хранилищу и доставка контента по сети осуществляется в режиме онлайн, а также по списку в фоновом режиме. Доставленный модуль размещается в локальном хранилище на компьютере и в дальнейшем используется. Операции по доставке комплекта выбранных учебных модулей осуществляются с помощью программного инструмента – персонального органайзера пользователя.

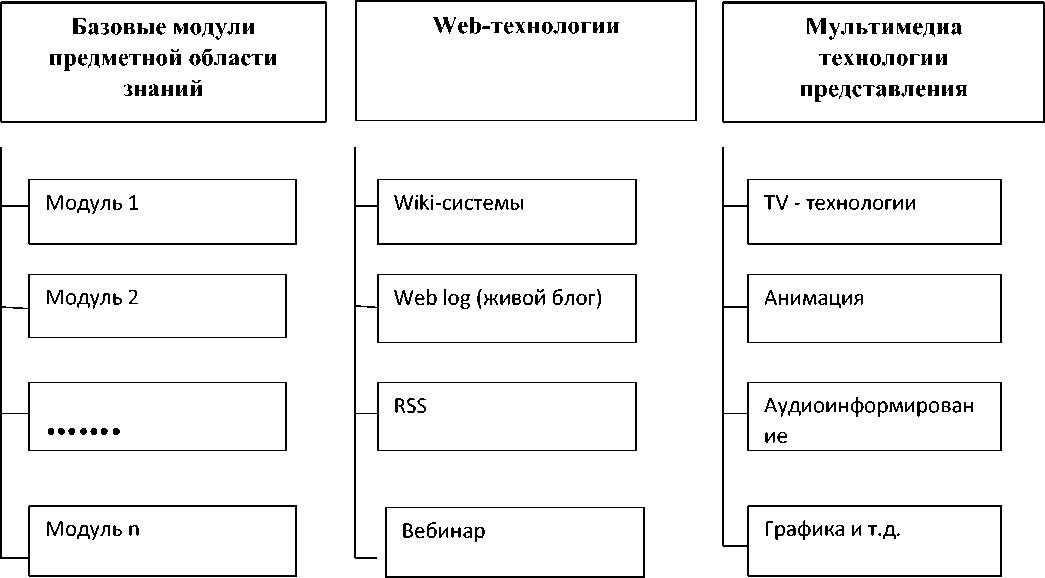

Структура электронного контента, представлена на рисунке 1.

Прежде чем приступить к описанию предложенной выше структуры электронного контента, надо отметить, что информация, заложенная в разработанном нами сетевом интегрированном курсе не является исчерпывающей, поэтому для улучшения качества профессиональной подготовки в перспективе необходимо планировать создание на основе общей методической и технической базы университета контента, который бы отвечал требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовке студентов по профилю всех специальностей университета.

Анализируя учебные планы по различным направлениям подготовки студентов необходимо выявлять целый комплекс профильных дисциплин, которые при соответствующих усилиях авторов-разработчиков данных учебных курсов, могут стать качественным наполнением электронного контента в виде базовых модулей данной предметной области знаний.

Электронный контент

Рис. 1 Структура электронного контента

Для реализации коллективного проекта, который направлен на создание общего электронного контента, необходимо наличие удобной среды, которая позволит авторам-разработчикам данного продукта по-разному, в удобной для себя форме представлять, классифицировать и обсуждать учебный материал. Все это стало возможным благодаря Web-технологиям, которые на сегодняшний день активно развиваются и внедряются во все сферы профессиональной деятельности человека. Следует также отметить, что Web-технологии хорошо ложатся в модель Образования 2.0, особенности которого мы постарались описать выше.

В большинстве энциклопедических словарей под Web-технологией понимается технология построения Всемирной паутины, представление разного рода документов, находящихся в виде связанных между собой системой ссылок [5].

Если сравнивать две образовательные системы в формате 1.0 и 2.0, то необходимо отметить что Web 1.0 – это создание контента, которые выкладываются в сеть интернета профессионалами или web – дизайнерами, а Web 2.0 смещает акценты в сторону взаимодействия, коммуникации, выстраивания социальных сетей. При этом контент в сети размещают уже сами пользователи, благодаря чему происходит «массовизация» интернет-пространства, свобода пользователей растет и вместе с ней актуализируется вопрос «фильтрации» содержания избыточной информации [6].

Вместе с концепцией Web 2.0 пришли современные способы коммуникации, например такие как: Wiki – системы, Web log (живой блог), RSS, вебинары и др.

Технологии Wiki позволяют автору легко и быстро создавать сайты, состоящие из статических страниц с текстом и мультимедийным контентом. Следует отметить, что Wiki-системы отлично подходят для организации баз знаний неограниченного масштаба. Данные системы характерезуются следующими признаками: возможностью с помощью самой среды неоднократно править текст; возможностью разделять информацию на отдельные категории; возможностью наблюдать за динамикой изменения сразу после их внесения, а также возможностью возврата к ранней версии документа.

Живой блог – это веб-сайт, содержимое которого постоянно пополняется записями, изображениями или мультимедиа. Живой блог характерезуется возможностью ознакомления с материалом одновременно многими интернет-пользователями, которые также имеют возможность оставить личные отзывы в электронной среде к регулярно добавляемым записям. Таким образом, данный блог является публичной сетевой средой для общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой и чатами [7, 8,9].

RSS – семейство XML-форматов, предназначенных для описания изменений в блогах и описания новостных лент. Изначально данная технология преимущественно использовалась на новостных ресурсах, но сегодня сфера применения этой технологии существенно расширилась и может быть внедрена в образовательный процесс любого высшего учебного заведения.

С помощью Web-технологий можно организовать вебинар. Вебинар – это он-лайн семинар, он-лайн лекция, презентация, курс. Проведение вебинара позволяет охватить достаточно широкую аудиторию не только пассивных слушателей, но и активных участников процесса обучения. Вебинар позволяет максимально эффективно обеспечить доставку информации к слушателям. Следует отметить, что е вебинары вызывают огромную заинтересованность у участников образовательного процесса и на сегодняшний день эта технология является одной из самых эффективных и привлекательных не только для педагогов, но и для студентов.

Для организации и создания различных форм веб-сайтов, описанных выше, а также для проведения вебинаров активно используются мультимедийные технологии. Мультимедийные технологии представления учебной информации (анимации, TV-технологии, аудиосопровождение гиперссылок, графические изображения и др.) актуализируют ее, активно вовлекают в образовательный процесс всех участников и повышают мотивацию обучения, что положительным образом отражается на качестве образовательного процесса.

При создание общего электронного контента, каждый автор вправе сам выбирать для себя удобный способ коммуникации и способ донесения информации до учащихся. В наполнении общего электронного продукта (контента) наряду с преподавателями могут принимать участие и сами студенты. Эта возможность стирает устоявшуюся в концепции образования Web 1.0 грань между преподавателем и студентом и делает их равноправными участниками (партнерами) образовательного процесса что соответствует модели образования в формате 2.0.

Создание общих электронных продуктов в области определенных знаний усложняется рядом причин подробно описанных выше, среди которых следует еще раз отметить потребность в человеческих и материальных ресурсах. Но не смотря на ряд существующих и на наш взгляд серьезных проблем не следует забывать о положительных моментах создания общих контентов, среди которых необходимо отметить следующие: во-первых, создание ООР способствует интеграции образовательной среды вуза; во-вторых, повышает оценку деятельности профессорско-преподавательского состава; в - третьих, дает возможность информирования широких слоев населения об особенностях организации учебного процесса, что в перспективе даст дополнительный приток абитуриентов [10, 11,12].

В заключении хотелось бы отметить, что перспектива создания подобного рода электронных контентов, может дать мощный толчок к формированию на первоначальном этапе внутривузовских профессиональных сетевых сообществ, которые будут эффективно использоваться студентами для повышения уровня образования.

Список литературы Применение открытых образовательных ресурсов в процессе обучения в высших учебных заведениях

- Матросова И.В., Капустина Т.В. Различные уровни понимания в обучении Форум молодых ученых 2017. № 6(10). С. 1201-1204.

- Бондаревская Е. В. Педагогическая культура // Инновационная школа. - 1997. - № 3. - С. 7-8.

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010года: утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 №1756 - р [Электронный ресурс]. - URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html. (дата обращения 28.09.2016)

- Королев Д. А. Электронные образовательные ресурсы нового поколения // Научные и технические библиотеки. - 2013. - №8. - С. 35-38.

- Демьяненко Ю.И. Математическая подготовка в контексте будущей профессиональной деятельности инженера // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). С. 650-653.

- Середкина Е. В. Новый образовательный интернет - портал Web 2.0 в контексте OPEN SOURCE [Электронный ресурс] // Гуманитарная информатика. Вып. 4. -2012 - С. 5-25. - URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения 28.09.2016)

- Демьяненко Ю.И. Математическая подготовка студентов в контексте будущей профессиональной деятельности // В сборнике: Новая наука как результат инновационного развития общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2017. С. 24-27.

- Демьяненко Ю.И. Самостоятельная работа как основной вид учебной деятельности студентов при изучении математики в вузе // В сборнике: Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия. X Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 151-152.

- Тимофеева Е.Г. Формирование профессиональных компетенций студентов в отраслевом вузе: социально педагогический аспект. Материалы Международной научно-методической конференции. СГУПС. 2016. С. 95 - 98.

- Тимофеева Е.Г. Формирование навыков студентов в проведении социальных исследований: педагогические аспекты. // Форум молодых ученых 2017. С. 140 - 144.

- Матросова И.В., Капустина Т. Необходимость самостоятельной работы обучающего характера при обучении математике // Материалы Международной научно-методической конференции. СГУПС. 2016. С. 161 - 164.

- Матросова И.В., Капустина Т.В. Учебный предмет нового типа - метапредмет. // Сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию НГПУ. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». 2015. С. 140-142.