Применение студентами знаний аналитической химии на практических занятиях

Автор: Новопольцева В.М., Глазкова О.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 3 (40), 2005 года.

Бесплатный доступ

Студентам нехимических специальностей на изучение аналитической химии учебным планом отводится мало часов. Это затрудняет усвоение ряда сложных тем. В таких условиях важной задачей является обучение студентов практическим навыкам и умениям работать с веществами на занятиях лабораторного практикума. В статье приводится пример применения студентами аналитических реакций при выявлении причины дефекта бетона на практических занятиях по теме «Качественные реакции обнаружения катионов и анионов».

Короткий адрес: https://sciup.org/147136057

IDR: 147136057

Текст научной статьи Применение студентами знаний аналитической химии на практических занятиях

Студентам нехимических специальностей на изучение аналитической химии учебным планом отводится мало часов. Это затрудняет усвоение ряда сложных тем. В таких условиях важной задачей является обучение студентов практическим навыкам и умениям работать с веществами на занятиях лабораторного практикума. В статье приводится пример применения студентами аналитических реакций при выявлении причины дефекта бетона на практических занятиях по теме «Качественные реакции обнаружения катионов и анионов».

Гуманистический характер современной образовательной парадигмы предполагает усиление внимания педагогов к личностному аспекту образовательных целей. В сферу интересов личности входит ее умение взаимодействовать с окружающим миром* адаптироваться к нему, находить и использовать возможности для самореализации в жизнедеятельности. Поэтому целью современного химического образования становится не просто усвоение студентами основного содержания учебных предметов, а формирование у них на основе полученных знаний соответствующего стиля мышления и деятельности, общей грамотности, практической и интеллектуальной компетентности. Отсюда и результаты образования должны быть оценены не с точки зрения формального «многознания», а с точки зрения сфор-мированности умений применять полученные знания для решения конкретных жизненных задач.

Достижение цели химического образования, направленного на подготовку обучаемых к реализации полученных знаний на практике, возможно лишь в том случае, когда в содержание учебного предмета достаточно систематически включаются так называемые прикладные знания, под которыми понимается совокупность сведений о возможных объектах и областях применения знаний по химии и способах реализации этих знаний в реальной жизни.

В системе химической подготовки студентов разных специальностей МГУ им. Н. П. Огарева особое место занимает курс аналитической химии, который имеет ярко выраженный прикладной, практический характер. Аналитическая химия играет большую роль в процессе формирования методологических знаний и экспериментальных исследовательских умений, причем основная нагрузка приходится на практические занятия. Важной задачей экспериментального практикума по аналитической химии является обучение студентов практическим навыкам и умениям работать с веществами через овладение и применение в собственной деятельности химических и физико-химических методов исследования. Поэтому ряд занятий лабораторного практикума, в частности по теме «Качественные реакции обнаружения катионов и анионов», посвящен решению проблем, связанных с благоустройством населенных пунктов республики, и в первую очередь г. Саранска.

Изменений, вызванных новыми временами, в Республике Мордовия довольно много. Одно из них — обновление городов и поселков, в частности замена устаревших, износившихся тротуаров, выполненных из асфальта, на более оригинальные и экологически более чистые фигурные бетонные плитки. Такие плитки, подцвеченные красителями в красноватый, сероватый цвет, напоминают паркет и создают уют.

<В. М. Новопольцева, О. В. Глазкова, 2005

Т1

Работы по мощению улиц в Саранске продолжались целый месяц, уже было выложено две улицы, хотя и небольшой протяженности, но неожиданно (еще до наступления осенних дождей и холодов) плитка начала отслаиваться частями и крошиться. По тротуарам стало неудобно ходить. Вложенные средства были потрачены впустую.

Подсчитав убытки, руководство строительной компании стало выяснять причины разрушения плитки, обратившись на кафедру аналитической химии.

Первым предположением стала мысль о том, что кто-то преднамеренно всыпал в бетонную массу сахар, который, как известно, делает бетон непрочным и даже может препятствовать схватыванию его компонентов.

На лабораторных занятиях студенты исследовали образцы плиток и природного материала, взятого для их изготовления с карьеров и по берегам водоема (галька). Навески образцов они растворили в соляной кислоте, отделили нера-створившийся осадок кремниевой кислоты H2SiO, фильтрованием и в порции получившегося раствора проделали реакцию «серебряного зеркала» на наличие восстанавливающихся углеводов (сахара, глюкозы), подействовав аммиачным раствором нитрата серебра при нагревании:

4= С — СН — СН — СН — СН — СН,ОН + Ag,O ->

I I I I I '

н он он он он

-> О= С — СН -СН — СН — СН — СН,ОН + 2 Ag.

I I I I I

он он он он он

Образование на стенках пробирки зеркального налета металлического серебра свидетельствовало бы о присутствии в образце сахара, однако лабораторные исследования это предположение не подтвердили.

Согласно второму предположению, причина разрушения дефектных плиток заключалась в том, что в природном материале содержались примеси неорганического характера: хрома, цинка.

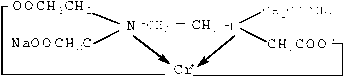

Наличие хрома (III) проверяли реакцией с комплексоном III. Реакция хрома (III) с данным реактивом сопровождается появлением сиреневой окраски раствора:

Н00СН2С\^ ^/СН2С00Ыа

ЫаООСН2С—/ СН2С00Н

К анализируемому раствору, подготовленному в соответствии с описанной выше методикой, добавили ацетатный буферный раствор с pH 4—5, раствор комплексона III и нагрели. Реакция на хром (III) была отрицательной.

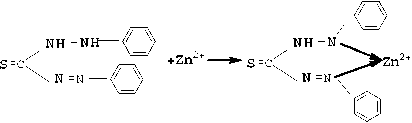

С целью определения цинка студен ты проделали реакцию с дитизоном, который образует окрашенную внутриком- плексную соль:

Для этого, подготовив раствор образца аналогично определениям сахара и хрома, к анализируемому раствору добавили раствор щелочи NaOH. Выпавший осадок отцентрифугировали. Каплю цен-трифугата поместили на предметное стекло и обработали дитизоном в хлороформе, перемешивая стеклянной палочкой до тех пор, пока весь растворитель не испарился. При наличии катиона цинка водный раствор приобретает розовую или красную окраску. При отсутствии же его можно наблюдать появление желтой окраски, вызванной образованием дити-зоната натрия.

Анализ показал, что концентрация цинка в бетоне велика, что и вызвало ухудшение его цементирующих свойств.

Предстояло выяснить, как в общем-то не распространенный элемент оказался в бетонной массе. На наличие цинка проверили все компоненты бетона. В результате было обнаружено, что цинком загрязнен галечный материал. Таким образом, версия об умышленном вредительстве отпала.

Гравий отбирался с берега одного из водоемов Мордовии. Причиной появления там большого количества цинка могли стать сточные воды промышленных предприятий, а также железнодорожный мост, который ранее не считался источником загрязнения окружающей среды, тем более «поставщиком» цинка. Однако через мост среди прочих грузов могли идти вагоны с природными материа лами, рудой, содержащей цинк. Струйки размолотой в порошок породы могли «стекать» на железнодорожное полотно, а оттуда — сквозь щели прямо в водоем. Однако заказчик не стал выяснять точную причину загрязнения водоема, а просто сменил место забора галечного материала.

Предлагаемый подход направлен на обучение студентов общей методологии анализа, ориентирует их на самостоятельный поиск и переработку нужной информации. Все это способствует переходу от эмпирического описания студентами объектов и задач к комплексному использованию ими знаний и умений, развитию у них самостоятельности и аналитического мышления.

Поступила 05.05.05.

АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЭТНОНОРМАТИКИ У МОРДВЫ)

В статье раскрывается положение антропологии права, или юридической антропологии, в системе высшего образования на примере этнонорматики у мордовского народа. Автор дает комплексный обзор предмета и методологии юридической антропологии, обосновывает практическую и научную значимость изучения субдисциплины, освещает отдельные положения современного законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия в сфере национальной политики, прав коренных народов.

В современном мире актуализируются проблемы, связанные с изучением традиционных правовых систем различных народов (этносов), их роли в регулировании социальных отношений, развитии законодательства. Исследование данной проблематики позволяет значительно глубже осмыслить древние юридические традиции конкретных этносов, их правосознание в целях разумного использования накопленного опыта в правотворческом процессе, урегулировании спорных ситуаций. Распространение знаний об обычном праве помогает воспитанию этнической толерантности, добрососедского отношения людей друг к другу.

Недостаточность подобных сведений часто является причиной возникновения негативных настроений, нередко выливающихся в межэтнические и межгосударственные конфликты.

В контексте демократических преобразований, положивших начало становлению совершенно иной модели регуляции социальных отношений, правовая база должна полностью соответствовать системе народовластия. Это предполагает прежде всего упрочение в целом правовой системы, которая включает в себя не только писаное законодательство, но и правовую идеологию, юридическую практику, юридические традиции и обык-

5 Ю. Н. Мокшина, 2005