Применение виртуальных компьютерных лабораторий в высшем образовании

Автор: Степанов Константин Григорьевич, Шепелин Виктор Аркадьевич

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Сервис и туризм

Статья в выпуске: 3 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изложена роль компьютерных технологий в высшем образовании как система научных знаний, методов и средств, которые используются вузом для подготовки специалистов. Отмечаются характерные черты новых форм образования, интерактивность и личностная ориентированность способа обучения информационно-коммуникационным технологиям на всех уровнях образования. Разрабатываются концепции новых форм образования на основе построения виртуальных лабораторий, основанных на принципах объектно-ориентированного программирования в средах компьютерной математики, таких как Electronic workbench, Mathcad, Matlab. Указывается, что разработка концепции новых форм образования на основе компьютерных технологий позволяет: для студентов - перейти от репродуктивной формы обучения к креативной модели; для высшего образовательного учреждения - повысить рентабельность, экономическую эффективность образования.

Виртуальная лаборатория, объектно-ориентированное программирование, мульти-медиа технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140210264

IDR: 140210264 | УДК: 004.9 | DOI: 10.12737/5538

Текст научной статьи Применение виртуальных компьютерных лабораторий в высшем образовании

В последнее время в высшем профессиональном образовании все более возрастает роль компьютерных технологий. Понимание того, что традиционная схема образования зачастую морально устарела и нуждается в новых формах обучения, пригодных в течение всей профессиональной жизни.

Для этих форм образования недопустимы формы застоя, а характерны интерактивность и личная ориентированность способов обучения информационно-коммуникационным технологиям.

Для этого необходимо применять новые теории обучения, такие как конструктивизм, обра зование, ориентированное на личность студента, более интенсивно использовать новые современные образовательные технологии [1].

Под образовательными технологиями в учреждениях высшего образования будем понимать систему научных знаний, методов и средств, которые используются вузом для подготовки специалистов. Важно сформировать прямую зависимость эффективности выполнения учебных программ от степени интеграции в них соответствующих информационно-коммуникационных технологий. Такой инструментарий дает возможность построить современные учебные технологии, предусма- тривающие формирование у учащихся неординарность мышления, творческий подход к решению практических задач современности. В итоге такого обучения деятельность студента основывается не на наборе стандартных приемов, а лежит в плоскости понимания причинно-следственных связей процессов в природе явлений, что значительно повышает мотивированность и результативность учебы.

Информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии создают новую образовательную среду, где они органично включаются в учебный процесс для реализации новых образовательных моделей.

Разработка концепции новых форм образования на основе компьютерных технологий позволяет:

-

1) для студентов — осуществить переход от репродуктивного обучения — передачи знаний от преподавателя к студентам — к креативной модели (когда в учебной аудитории с помощью нового технологического и технического обеспечения моделируется жизненная ситуация или процесс, а студенты под руководством преподавателя должны применить свои знания, проявить творческие способности для анализа моделируемой ситуации и получить решение поставленных задач);

-

2) для высшего образовательного учреждения — повысить рентабельность, экономическую эффективность, которая проявляется в уменьшении затрат на содержание площадей образовательных учреждений, экономии материальных ресурсов, во многом за счет приобретения нового оборудования лабораторий, специализированных классов и аудиторий, потому что многие практические работы можно проводить в обучающем виртуальном режиме, используя новые компьютерные мульти-медиа технологии.

Виртуальные лабораторные работы являются своеобразной аналогией и в большинстве случаев — возможной заменой лабораторного оборудования. В данной статье представлены примеры виртуальных лабораторных работ, проводимых на кафедре информационных технологий вуза. В лабораторных работах по таким предметам, как «Радиотехнические цепи и сигналы», «Метрология и стандартизация», «Материаловедение» и др. приобретаются навыки проведения экспериментов, понимания работы приборов и оборудования. Появляется возможность научиться самостоятельно делать выводы из полученных опытных данных, тем самым глубже и полнее усваивать теоретический материал. Работы выполняются непосредственно в компьютерном классе с использованием современных программных средств, таких как Electronic workbench, Mathcad, Matlab, Labview и пр.

Виртуальные лабораторные работы используют необходимые комплекты учебно-методических материалов, тестирующие программы, обеспечивающие допуск к выполнению работ, а также виртуальное лабораторное оборудование. Кроме того, любая работа может персонализироваться, для чего вводится уникальный персональный номер, связывающий фамилию студента с лабораторной работой.

По окончании выполнения работы учащийся формирует «Отчет», и данные лабораторной установки и измерительных панелей с измеренными и расчетными данными, контрольным номером и его фамилией переносятся на сервер преподавателя. Далее отчет может быть представлен преподавателю для защиты в распечатанном виде, либо студент лично предъявляет файл формата *.doc на любом современном носителе, либо в дистанционном режиме пересылкой его в студенческий портал сайта университета [2].

В то же время очевидно, что далеко не все эксперименты могут быть виртуальными. Главным критерием применимости здесь будем считать получение навыков использования реального оборудования, адекватность изображения виртуальных приборов на экране монитора реальным установкам.

Виртуальные лаборатории (ВЛ) вполне применимы, но только вместе с изучением реального оборудования. ВЛ в этом случае весьма полезны для изучения принципов действия, типовых реакций оборудования на какие-либо воздействия, моделирования фактически решаемой задачи, в которой объектом исследования выступает изучаемое измерительное оборудование.

При изучении дисциплины «Радиотехнические цепи и сигналы» виртуальная лаборатория, оснащенная программными средствами Electronic workbench, Mathcad, является наиболее адекватной ВЛ. Здесь измерительное оборудование выполняет индикаторные функции — отображает некоторые параметры изучаемого объекта, такие как напряжение, ток. Сам объект скрыт, а студент видит его мо- дель в виде нарисованной на панели структурной, функциональной или принципиальной схемы. Очевидно, что разница между видом панели лабораторного стенда и схемой, показываемой на экране монитора, незначительна. В этом случаем объект исследования может быть вообще заменен его математической виртуальной моделью (имитатором). Более того, компьютерное моделирование позволяет значительно усилить дидактические свойства эксперимента. К примеру, при изучении радиотехнических цепей компьютерное моделирование позволяет визуализировать процессы, происходящие внутри функциональной схемы в виде различных графиков, эпюр, векторных диаграмм. Конечно, в реальном эксперименте наблюдать такие явления невозможно.

Рассмотрим типичную для радиотехники задачу изучения резонанса напряжений.

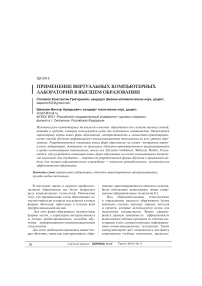

Требуется определить индуктивность катушки, при которой в цепи, представленной на рис. 1, будет резонанс напряжений и показания приборов при резонансе. Цепь имеет следующие параметры: U = 30 В, f = 50 Гц, С = 20 мкФ,

Рис. 1. Электрическая цепь для изучения резонансов контура

Построить на комплексной плоскости векторы тока и напряжений при резонансе. Определить активную реактивную и полную мощность цепи при резонансе, а также зависимость тока в цепи от варьируемого параметра, т. е. от индуктивности катушки, и построить график I =f(Lк).

В результате решения задачи в Mathcad мы получаем результаты.

Падение напряжения на активном сопротивлении катушки:

U r := rK-I-A, Ur = 30V.

Падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки:

X L := X C , U L := X L -I, U L = 318.31V.

Показания вольтметра V 2 :

U2 := ^ХЗ? + UL2, U2 = 319.72 V.

Активная реактивная и полная мощность цепи при резонансе:

P := I2tk, Q := I2-(Xl-Xc), S := U-I,

P = 60W, Q = 0V-A, S = 60VA.

Строим векторную диаграмму цепи (рис. 2).

Рис. 2. Векторная диаграмма контура при резонансе

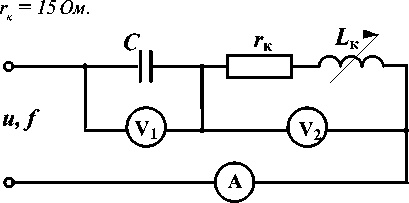

Определим зависимость тока в цепи от индуктивности катушки и построим график I = f(Lк).

Рис. 3. Резонансная характеристика цепи

Сделав предварительные расчеты электрической цепи, можно провести моделирование этой цепи в виртуальной лаборатории. Для этого соберем электрическую цепь последовательного колебательного контура на экра- не монитора в среде Electronic workbench (одна из модификаций Мультисим).

На виртуальной модели можно с легкостью определить показания любого из приборов электрической цепи: ваттметра, осциллографа и т. п. При этом панели лабораторного оборудования виртуальных приборов на экране монитора полностью соответствуют реальным измерительным приборам.

Рассмотрим другой случай построения реальной лаборатории дисциплины «Материаловедение»: в вузе предполагается наличие оборудования, в достаточной степени уникального, чтобы возможно было организовать к нему совместный доступ многих студентов. Примером могут служить известные дорогостоящие станки для испытаний материалов на прочность. Здесь построение ВЛ спорно, однако во многих случаях единственно возможно с материальной, технической и многих других организационных аспектов.

В данном случае построение ВЛ основывается на принципах объектно-ориентированного программирования в средах компьютерной математики, таких как Mathcad, Matlab [3].

Рассмотрим метод построения лабораторной работы на примере испытания материалов на разрыв.

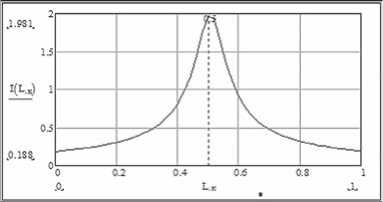

В начале лабораторной работы в методическом пособии приводится подробное описа ние лабораторной установки (испытательной машины), ее назначение и принцип действия. Приводится ее функциональная схема (рис. 4). Для понимания предмета деятельности опустим детальное описание машины, отметим только ее состав.

В состав испытательной машины входят:

— маятниковый силоизмеритель, подвижная 3 траверса, неподвижная траверса 1 — рабочий цилиндр 5, поршень 4, плунжерный насос 14, электродвигатель 15, масляный резервуар 13, рабочий цилиндр 5 машины, рабочий вентиль 12, вентили перемещения траверс 6, 8.

В траверсах укреплены захваты, в которых закрепляется растягиваемый образец 2.

Давление масла из рабочего цилиндра 5 вызывает перемещение поршня 4, связанного с помощью поперечин и тяг с подвижной траверсой 3. Перемещаясь, траверса будет растягивать или сжимать образец в зависимости от того, где он закреплен (снизу или сверху траверсы).

В машине на барабане 11 производится автоматическое вычерчивание на бумаге диаграммы растяжения рейкой 10.

Приводятся основные теоретические положения изучаемого материала, в данном случае диаграмма растяжения образца материала.

Рис. 4. Функциональная схема испытательной машины

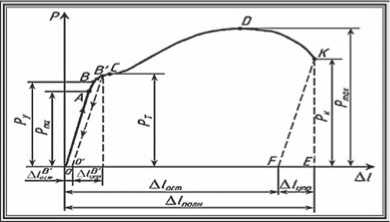

Машинная диаграмма растяжения . В процессе испытания на барабане 11 испытательной машины автоматически вычерчивается диаграмма растяжения, которая показывает зависимость между растягивающей силой P, действующей на образец, и вызываемой ею деформацией А. Типичный вид машинной диаграммы растяжения малоуглеродистой стали изображен на рис. 5. На диаграмме P—A можно указать пять характерных точек, положение которых определяется методом графического построения или методом тензометрирования.

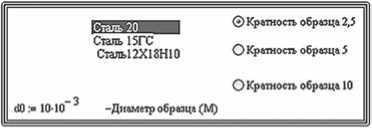

Рис. 6. Виртуальная панель управления машины

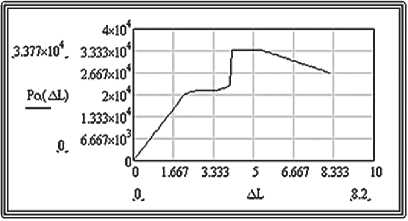

После установки необходимых параметров испытания программа выдает «экспериментальную» диаграмму испытаний образца материала на растяжения (рис. 7).

Рис. 5. Теоретическая диаграмма растяжения методом тензометрирования

Рис. 7. Экспериментальная диаграмма растяжения

Прямолинейный участок диаграммы ОА указывает на пропорциональность между нагрузкой Р и удлинением Al. Эта пропорциональность впервые была замечена в 1670 г. Робертом Гуком и получила в дальнейшем название закона Гука.

Величина силы Рпц (точка А), до которой остается справедливым закон Гука, зависит от размеров образца и физических свойств материала.

В экспериментальной части приводится порядок выполнения работы, выбор марки стали, кратность образца и др. на виртуальной панели управления машины (рис. 6).

Программа, реализующая описанную выше модель, написана в среде Mathcad с использованием объектно-ориентированной технологии и визуальных средств графического интерфейса пользователя.

Таким образом, применение новых образовательных технологий с использованием современных программных и расчетных информационных комплексов взамен традиционных лабораторных занятий имеет большую практическую значимость, а в некоторых случаях единственно возможно с материальной, технической и организационных сторон.

Список литературы Применение виртуальных компьютерных лабораторий в высшем образовании

- Новые образовательные технологии в вузе-2013. akvobr ru/itogi__________ notv2013. html (дата обращения:12'06'2014)'

- Горбов Л.С., Новикова Н.Г., Погодин А.В., ГЦиканов А.Ю. Применение реляционных баз данных в управлении сайтом образовательного учреждения//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2013. № 4. С. 65-70.

- Дьяконов В.П. Энциклопедия Mathcad 2001i и Mathcad 11. М.: Солон-Пресс, 2004. 830 с.