Принцип культурного детерминизма в системе формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов

Автор: Росенко Н.И.

Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order

Рубрика: Профессиональная подготовка

Статья в выпуске: 1 (28), 2021 года.

Бесплатный доступ

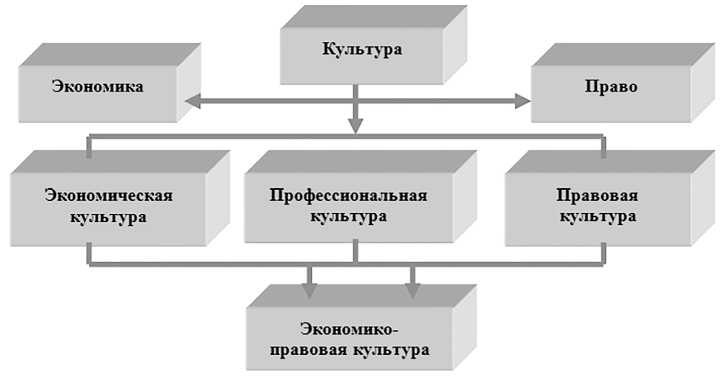

Принцип культурного детерминизма, указывающий на важную роль культуры в формировании экономических, социальных, политических структур и институтов в обществе, является необходимым и достаточным в системе формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов. В статье описана роль принципа культурного детерминизма в построении педагогической системы по формированию экономико-правовой культуры, в контексте ее терминологического аппарата. Авторский терминологический аппарат понятия «экономико-правовая культура» включает следующие термины: «культура», «экономика», «право», «экономическая культура», «правовая культура». В статье был проведен анализ, в результате которого выявлены взаимосвязи и взаимообусловленности между родовым понятием «культура» и видовыми понятиями «экономика» и «право». Дана подробная характеристика соотношения данных социальных институтов. Итоговый контекст статьи определил необходимость и достаточность принципа культурного детерминизма для эффективного функционирования педагогической системы.

Культурный детерминизм, принцип, культура, экономика, право, экономико-правовая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14119323

IDR: 14119323 | УДК: 378

Текст научной статьи Принцип культурного детерминизма в системе формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов

Культурный детерминизм (англ. сultural determinism ) — определение поведения человека социально-культурными причинами, убеждение того, что культура определяет кто мы на поведенческом и эмоциональном уровнях; утверждение главенствующей роли культуры в формировании политических экономических и социальных институтов в обществе1.

Культурный детерминизм указывает на преемственность сложившихся образцов поведения в течение длительного времени, когда устоявшаяся модель поведения от одного поколения передается к следующему. Он указывает на объективные причины, создающие многочисленное разнообразие цивилизаций и культур на протяжении всего исторического пути человечества.

Теория социального развития, выявляет целый ряд концепций культурного детерминизма. Одной из наиболее известных является концепция экономического детерминизма Карла Маркса, утверждающая, что роль класса или индивида в отношениях собственности своими постоянно изменяющимися элементами и ограничениями, отвечает за характер и становление каждой отдельно взятой культуры. Важно упомянуть концепцию культурного детерминизма, согласно которой культура определяет политические и экономические механизмы общества. Основные идеи данной концепции находят отражение в описаниях многих культур мира,на протяжении всей истории человечества, начиная с античных цивилизаций и заканчивая настоящим временем.

Описание исследования

В рамках проводимого исследования по формированию экономико-правовой культуры у студентов вузов вышеупомянутая концепция культурного детерминизма считается наиболее приемлемой и выступает в роли специфического принципа функционирования педагогической системы. Принцип культурного детерминизма в системе формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов указывает на важную роль культуры в системе экономических и правовых отношений [2].

Рис. 1. Терминологический аппарат понятия «экономико-правовая культура»

на средства производства определяет культурное мировоззрение и культурные роли2. Другой способ взглянуть на существующие концепции культурного детерминизма — противопоставить его с идеями детерминизма экологического, которые заключаются в том, что физически й (материальный) мир, со всеми

Отдельно отметим, что важным требованием педагогики высшей школы в настоящее время является ориентация на понятие культуры как среды, «питающей и растящей» личность, как «диалога и взаимопорождения прошлых, настоящих и будущих культур», то есть ориентация на культуросообразность системы образования. Именно культуросообразная образовательная среда должна способствовать формированию у будущего специалиста качеств обеспечивающих в дальнейшем высокий уровень жизнедеятельности и жизнеудовлет-воренности, а также его личностно-профессиональную конкурентоспособность и стабильность [3].

Понятие «культура» является родовым в терминологическом аппарате формируемого у студентов качества «экономико-правовая культура» (рис.1) на гиперонимическом уровне задает его сущностные характеристики [4].

Рассмотрим внутреннюю взаимосвязь родового понятия «культура»с видовыми понятиями экономико-правовой культуры: «экономика» и «право».

Вопрос о взаимосвязях и взаимозависи-мостях экономики и культуры является наиболее сложным и запутанным в современном знании, данная тенденция определяется сложными и противоречивыми отношениями между культурой и экономикой, переживающими в наши дни переломный момент.

Относительно экономики культура, в настоящее время, находится в парадоксальном положении. С одной стороны, мы наблюдаем повсеместное признание важной роли культуры в экономике и общественном производстве. Тема культуры не только присутствует, но зачастую переполняет экономические и политические рассуждения различных научных и общественных сообществ. С другой стороны, эти рассуждения остаются в большинстве случаев только «на словах», не воплощаются (либо воплощаются частично) в практических делах. А утвердившийся в конце XX в. неолиберализм все чаще пытается свести культуру к символи-чески-эпизодичному присутствию в бюджетных строках. Финансовые средства выделяются, как правило, на культуру в самую последнюю очередь, и по остаточному принципу, а в случае кризиса либо ухудшения экономической ситуации затраты на культуру сокращаются первы-ми1. Таким образом, культура постоянно испытывает финансовую угрозу, и такое положение объясняется состоянием экономического развития государства и, в целом, состоянием экономической науки. Современная диджитализация и введение в экономику цифровых технологий еще более усиливают увлеченность экономистов математическими, статистическими и количественными методами. Но математизированная и цифровизированная экономическая наука не способна с высокой вероятностью количественно определить, квантифицировать значение культуры в экономике. Культура не позволяет все подсчитать и точно монетизировать, и эта несводимость, неподвластность точным наукам составляет ее сущность2.

Ко всему сказанному, добавим то обстоятельство, что не все экономические течения и школы осознали в полной мере и приняли значительное различие в терминах «экономический рост» и «общественное развитие», первый термин, как правило, обозначает количественные показатели (объем ВВП, ВНП и др.), а второй, все-таки, напрямую связан с социальным и человеческим прогрессом.

Конечно, общественное развитие тесно связано с экономическим ростом государства, но ни в коем случае не сводится полностью к нему и не исчерпывается полностью только им. Общественное развитие, в первую очередь предполагает качественное улучшение человеческого капитала, которое является не просто и не только результатом экономического роста, но и его важнейшим условием. В связи с этим, в настоящее время взаимоотношения между культурой и экономикой претерпевают глубокие трансформации: они все больше сближаются, нуждаются друг в друге. И от результата этого сближения зависит дальнейшая история человечества.

Экологические катастрофы, все более обостряющиеся глобальные проблемы требуют полного сотрудничества и взаимопомощи между экономикой и культурой. Экономика должна быть не столько эффективной, сколько «человечной», «экологической», общественно значимой и полезной. Без этого она обречет человечество на деградацию, моральное и нравственное разрушение, самоуничто-жение3.

В XXI в. синергия между культурой и экономикой пытается восстановить взаимосвязи между различными видами человеческой деятельности, противопоставленными историческая эволюция. Культура все больше становится главным общественным регулятором экономики и национального производства. Она делает акцент на человеке, его свободах, способствует привитию вкуса к творчеству и обновлению, формирует внутреннюю рефлексию. Все больше становится очевидным, что для стабильного экономического роста требуется не только технологии, не только наука, но и культура (культура производства, культура труда, культура производственных отношений и т. д.). Культура определяет це-ли,наполняет жизнь человека смыслом, приносит ему духовные ценности. Экономика же обеспечивает жизненные условия, она дает человеку необходимые для жизнедеятельности материальные блага. Культура и экономика должны находиться в неразрывной связи и сообща выстраивать общественное благополучие и процветание.

Симбиоз культуры и экономики способствует возникновению нового понятия «экономическая культура», являющегося составной частью терминологического аппарата понятия «экономико-правовая культура» (рис. 1).

Между культурой и правом существуют многосторонние диалектические взаимопроникновения и взаимосвязи, которые следует учитывать при теоретическом исследовании и в реальном процессе осуществляемых в обществе преобразований непосредственно в правовой сфере. Соотношение между культурой и правом является достаточно сложным. И культура и право тесно связаны с историей, без которой они невозможны и несостоятельны. Это социально-общественные феномены, возникшие в ходе исторического развития с целью удовлетворения общественных потребностей.

Культура возникла из потребностей усвоения, закрепления и передачи всем последующим поколениям накопленного веками духовного опыта человечества. Возникновение права также определяется политической и социально-экономической необходимостью иметь надежный и справедливый регулятор общественных отношений. Благодаря культуре существующие социальные нормы проникают во все сферы жизнедеятельности общества. Право аналогично является регулятором общественных отношений, и обеспечивает нормальные условия жизни и деятельности людей. Культура, и право выступают в качестве социального регулятора и повсеместно оказывают воспитывающее и развивающее воздействие на поведение людей — как через определенные нормы, механизмы и институты, так и как самостоятельный фактор духовно-нравственной общественной жизни.

Культура и право, как и любая целостная система, сосуществуют в определенном взаимодействии друг с другом, что выражается в многостороннем их взаимовлиянии. Они поддерживают друг друга при упорядочении общественных отношений, стремятся к формированию правовой и общей культуры как у отдельных индивидов так и, в целом, у общества [1].

Культурный процесс охватывает все сферы жизнедеятельности общества, в том числе право. Соответствуя данной правовой системе, культура специфическим образом с ней связана. Культура, являясь всеобъемлющим социальным институтом, с одной стороны детерминируется системой права, с другой — являясь сферой познания и творчества, ее опережает. Культура — это сложный мобильный социальный феномен, который способен наиболее оперативно реагировать на возникающие трансформации общественной жизни.

Правовая система по своей природе более консервативна, она неизбежно отстает от течения жизни, в ней к тому же немало различных коллизий. Изменения в правовой системе, обусловленные культурой, способствуют обновлению общественных отношений, что, в свою очередь, вызывает либо развитие, либо отставание самой культуры. Каждый шаг в развитии культуры является, соответственно, и шагом на пути развития, обретения все большей свободы, в том числе правовой.

Заключение

Таким образом, реализуя свои функции, культура и право помогают друг другу в достижении единых целей. Однако это не означает, будто взаимодействие культуры и права протекает гладко, без особых противоречий. Причины противоречий прежде всего заключаются в том, что у них разные методы регуляции, различные критерии оценки поведения людей. Большое значение имеет и неадекватность отражения людьми реальных общественных процессов, неразвитость сознания, противоречивость и изменчивость самих социальных условий. Сегодня противоречия между культурой и правом еще более усугубились, произошло падение авторитета нравственности,духовности. Экономические проблемы, социальная напряженность, морально-психологическая неустойчивость общества еще сильнее обостряют эти противоречия. В этой связи особого внимания требует проблема формирования высокого уровня правовой культуры. Правовая культура является и фактором благотворных перемен, и условием стабильности общества. Ее отсутствие чревато беззаконием и социальными аномалиями. Понятие «правовая культура» является составной частью терминологического аппарата исследуемого понятия «экономико-правовая культура» (рис. 1).

Подведем итог: принцип культурного детерминизма, указывающий на важную роль культуры в формировании экономических, социальных, политических структур и институтов в обществе, является необходимым и достаточным в системе формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов: во-первых, это подтверждается историческим фактом взаимовлияния таких общественных институтов как «культура», «экономика» и «право», во-вторых, его необходимость определяется повсеместной интеграцией и мутуалистическим симбиозом вышеупомянутых общественных институтов («культура», «экономика» и «право»); в-третьих, необходимость принципа культурного детерминизма продиктована общественными потребностями в имплементации культурного компонента в контекст современной системы высшего образования.

Список литературы Принцип культурного детерминизма в системе формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов

- Гусейнов, А. И. Соотношение права и культуры / А. И. Гусейнов // Социология власти. - 2005. - № 6. - С. 142-148.

- Уварина, Н. В. Ядро педагогической концепции: закономерности, принципы актуализации творческого потенциала личности учащихся в образовательном процессе / Н. В. Уварина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. - 2012. - № 15. - С. 34-36.

- Тишаев, Б. Б. Экономико-правовой статус личности: структурно-содержательный анализ: специальность 12.00.01 "Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве": дис. … канд. юрид. наук / Тишаев Баходир Бакоевич. - Казань, 2011. - 195 с.

- Росенко, Н. И. Содержание системы формирования экономико-правовой культуры у студентов вузов / Н. И. Росенко // Инновации в образовании. - 2017. - № 8. - С. 29-38.