Природные и техногенные нанообъекты ладожского озера

Автор: Румянцев Владислав Александрович, Крюков Леонид Николаевич, Поздняков Шамиль Рауфович, Рыбакин Владимир Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 3 (16), 2010 года.

Бесплатный доступ

Для пресноводных водоёмов констатирована необходимость комплексной оценки рисков, связанных с техногенными нанообъектами. Рассмотрено значение состава и структуры частиц глинистых минералов донных отложений Ладожского озера в формировании качества и безопасности воды.

Безопасность, вода, ладожское озеро, наночастица, экология

Короткий адрес: https://sciup.org/14042543

IDR: 14042543 | УДК: 551.513

Текст научной статьи Природные и техногенные нанообъекты ладожского озера

Одной из приоритетных задач лимнологии является изучение новых веществ, появляющихся в водоёмах суши и включающихся в озерные процессы превращения субстанций. Эти исследования, по существу, составляют часть более общей проблемы «чистой воды», которая приобрела в настоящее время планетарные масштабы. Среди материковых вод первостепенное значение в качестве резервуаров чистой пресной воды имеют озера. Для Европы – это Ладожское озеро.

Начало XXI в. характеризуется освоением и развитием нового направления в науке и технике – нанотехнологий. Сегодня не приходится судить о величине антропогенной нагрузки на Ладожское озеро искусственными наночастицами или материалами, их содержащими. Соответствующие статистические данные и расчеты отсутствуют. Между тем, в марте 2010 г. Французское Агентство по санитарной безопасности в окружающей среде (Agence française de sécurité sanitaire environnementale – AFSSE) опубликовало результаты исследования по оценке рисков для населения и окружающей среды, связанных с наноматериалами [35]. Было исследовано несколько сотен потребительских товаров, содержащих наночастицы (изделия из текстиля, косметика, продукты питания, спортивные товары и строительные материалы). Показано, что во Франции только при стирке антибактериальных носок в воду попадает 18 т наносеребра. Возврат в окружающую среду наночастиц диоксида титана из солнцезащитных кремов оценивается на уровне 230 т/год. При этом констатируется, что опасность наноматериалов зависит от концентрации наночастиц и площади их поверхности, а не от их суммарной массы или объёма [7]. Наночастицы из материалов, нетоксичных в обычной форме, могут проявлять токсичность и представлять риск для населения и окружающей среды. Не случайно в середине 2009 г. в Париже было объявлено о начале работ по комплексной оценке рисков, связанных с использованием искусственных наночастиц (Engineered NanoParticle Risk Assessment – ENPRA). Общая стоимость проекта – 3,7 млрд евро, продолжительность – 3,5 года, исполнители – 15 стран ЕС и США.

В недавно вышедших обзорах, посвященных природным и техногенным нанообъектам, содержатся лишь первые данные, касающиеся отрицательного влияния наночастиц на здоровье человека и окружающую среду [10; 19; 20; 26; 28; 31; 32; 34]. В основном описываются достижения и перспективы нанотехнологии, уникальные свойства нанокомпозитных материалов, адресная доставка лекарственных субстанций к больным органам, тканям и клеткам человека, возможности нанодиагностики и совершенствования в области электроники. В то же время крайне мало известно о влиянии на гидробионтов, о путях их биомодификации и биодеградации в природных экосистемах. Многие работы носят предположительный и даже полемический характер, что недостаточно для рассматриваемого вопроса. Заметим, что присутствие фуллерена С-60 в воде приводит к снижению плодовитости и повышенной смертности водных беспозвоночных, а токсичность фенантрена для мелких рачков дафний увеличивается на порядок [11]. Наночастицы диоксида титана, содержащиеся в красках, вызывают патологию внутренних органов, биохимические и гистологические изменения в жабрах радужной форели. Наночастицы оксида цинка, меди и серебра токсичнее наночастиц других металлов и их оксидов. В частности, наночастицы серебра вызывают морфологические аномалии у личинок рыбки данио-рерио и оксидативный стресс клеток стопы человека [31]. Утверждается, что наночастицы размером 70 нм могут проникать в легкие, 50 нм – в клетки, 30 нм – в кровь и клетки мозга человека [3; 32]. Для достижения эффекта всасывания субстанций в желудочно-кишечном тракте нужно, чтобы размер частиц был менее 500 нм [6].

Cреда обитания

Terra Humana

В компьютерных экспериментах Сяо Чэн Цзеном (Университет штата Небраска, США) было показано, что ассоциаты молекул воды при сверхнизких отрицательных температурах и сверхвысоких давлениях внутри углеродных нанотрубок могут кристаллизоваться в форме двойной спирали, напоминающей молекулу ДНК. Высказано предположение, что вода в криолитных глинистых породах в форме нанотрубок могла быть матрицей для считывания информации в эволюционный период зарождения жизни [15]. Вероятность существования такого наносостояния воды достаточно велика. Тем более, что протопланетная пыль имеет размеры от 10 до 150 нм и по химическому составу относится к углистым хондритам класса С 1, при дифференциации которых получаются водные силикаты и другие минералы, входящие в состав мантии Земли [4].

Водные силикаты в виде глинистых минералов являются основной частью глин донных отложений Ладожского озера [24]. Помимо водных силикатов в глинах донных отложений в качестве примесей присутствуют обломки горных пород, новообразованные минералы (карбонаты, гипс и окислы железа), растительные и животные остатки. Эти примеси представляют собой крупнодисперсные конгломераты и как таковые не являются предметом настоящего анализа, если бы не окислы железа, способные удерживать радионуклиды [18]. К счастью, в настоящее время уровень радиоактивного излучения донных отложений не превышает фоновых значений [13].

В глинах Ладожского озера превалируют гидрослюды, каолинит и монтмориллонит химического состава (Ca, Na)(Mg, Al, Fe …)2[(Si, Al)4O10](OH)2 nH2O. Эти глинистые минералы по кристаллической структуре относятся к слоистым силикатам или слоистым глинам, которые обладают высокой адсорбционной способностью и обменными свойствами. Состоят из 2-х и более неорганических слоев, размеры которых варьируют от 1 до 200 нм [17]. Между структурными слоями (пластинами) названных минералов размещаются молекулы межслоевой воды и атомы или катионы обменных металлов (Са, Nа и др.) [5]. Расстояние между пластинами, к примеру, у очищенного монтмориллонита составляет около 1 нм (9,6 Е); у трансформированного (когда в галереи между пластинами силиката вместо одного из катионов обменных металлов проникает алкиламмо-ниевый катион или другие образования) – 2–3 нм; у расслоившегося минерала – 8–10 нм [2; 8; 12; 14; 36]. Перечисленные виды структур монтмориллонита схематически представлены на рис. 1–3 [12].

Суммируя приведенные данные о глинистых минералах, видно, что они являются конструкциями переменного химического состава с повторяющимися наноразмерны-ми промежутками между неорганическими слоями со средними размерами пластин в диапазоне до 100 нм. Не противореча принятой терминологии, эти минералы относятся и к нанообъектам, и к наносистемам, и к нанокомпозициям, и в более простой нотации – к нанокомпозитам [16].

Сопоставим значения расстояний между пластинами монтмориллонита с результатами эксперимента по изучению каталитических свойств наночастиц палладия ин-сити. Было установлено, что при размере наночастиц палладия от 1 нм и менее наблюдается потеря каталитической активности в большинстве химических реакций; при размере 1–3 нм ускоряется гидрогенолиз, гидрирование ароматических соединений, олефинов, алкинов, диенов, и наблюдается повышенная селективность в гидрировании олефиновой связи ненасыщенных альдегидов и кетонов; при размере 8–10 нм происходит полное окисление органических соединений, гидродехлорирование и лишь частичное гидрирование олефинов, алкинов и диенов [23]. Учитывая, что между пластинами монтмориллонита помимо ассоциатов воды дополнительно находятся атомы обменных металлов, правомочно говорить о роли частиц глин Ладожского озера в катализе гидрохимических процессов в озере. При этом, по-ви-димому, трансформированные глинистые минералы обладают наибольшей активностью, расслоившиеся – промежуточной, а очищенные глины практически не влияют на химические превращения в водоёме.

Как известно, одной из главных особенностей наночастиц является их термодинамическая неустойчивость, которая обусловлена избытком свободной поверхностной энергии высокодисперсных фаз, что при кинетически благоприятных условиях приводит к необратимой агрегации и потери ими своих уникальных свойств. Вместе с тем, нанообъекты глинистых минералов в воде находятся в постоянном броуновском (хаотичном) движении длительное время, оседают на дно и прессуются в донные отложения спустя годы [1; 22]. Такая устойчивость к агрегации объясняется наличием у частиц глин поверхностных образований из органических веществ. Выше упоминалось, что трансформированные и расслоившиеся нанообъекты глины обладают каталитической активностью и, как вари-

Рис. 1. Глинистый минерал Na-монтмориллонит [12].

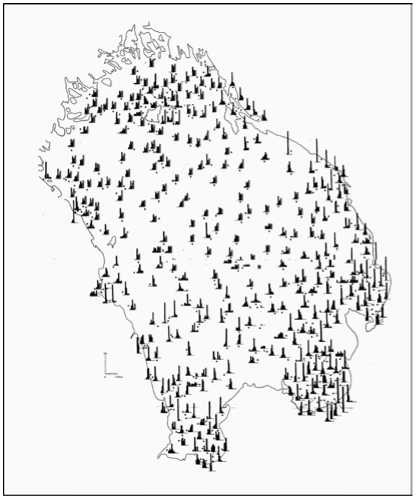

Рис. 5. Гистограммы гранулометрического состава донных отложений Ладожского озера.

Рис. 2. Трансформированный Na-монтмориллонит [12].

Рис. 3. Расслоившийся минерал (пластины зафиксированы в полимере) [12].

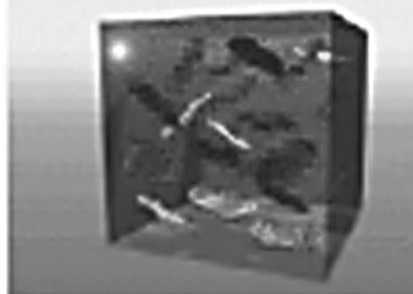

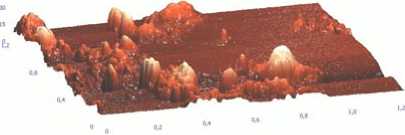

Рис. 4. Результаты сканирования взвесей глинистых отложений у дна Ладожского озера.

ант катализа, способны инициировать олигомеризацию, полимеризацию и сополимеризацию природных мономеров [21]. В качестве простейшего примера можно рассмотреть полимеризацию молочной кислоты до полилактидов на частицах глинистых минералов. В бассейне Ладожского озера нанообъекты глин, образовавшиеся за счет геофизических и геохимических процессов, инициируют на своей поверхности полимеризацию метаболита молочнокислого брожения почвенных ингредиентов и вслед за этим становятся устойчивыми к коагуляции в воде нанокомпозитами. За счет водородных связей или комплексообразующей способности функциональных групп модификатора (карбонильных групп – у полилактида) и различных веществ (в том числе пептидных оболочек вирусов) или атомов металлов (в том числе радионуклидов) из окружающей среды происходит самосборка супрамолекулярных структур с дополнительной стабилизацией полимерных водородно-связанных систем [29]. Образуются водные нанокомпозиции глин слоистого типа, напоминающие сэндвич или пачку дискет с информацией о природной среде, где они образовались.

Биодеградация нанокомпозиций глин происходит за счет распада модификатора под воздействием бактерий или ферментативно на организменном уровне [33]. Приведенные выше в качестве примера

Cреда обитания

полилактиды как модификаторы в конечном итоге биодеградируют до двуокиси углерода и воды [30]. После биодеградации водных нанокомпозиций глин происходит очистка глинистых минералов, их агрегация и седиментация на дно озера.

На рис. 4 представлены результаты сканирования поверхности осажденной на слюдяную пластинку взвеси из глинистых отложений со дна озера. Зафиксированы нанообъекты глинистых минералов и соответствующие им агломераты с размерами частиц от нескольких десятков нанометров до нескольких микрометров.

Следует заметить, что осевшие на дно частицы глин уже не способны к биомодификации из-за отсутствия соответствующих условий в толще воды. За счет сохранившейся адсорбционной активности и обменных свойств они становятся участниками равновесных процессов типа сорбции-десорбции, к примеру, в круговороте фосфорных соединений [9].

В результате количественного химического анализа статистически значимого количества образцов было установлено, что глины донных отложений Ладожского озера бедны органическим углеродом (0,43–0,45%), азотом (0,03–0,05%) и фосфором (0,16%) [25]. Эти результаты анализа свидетельствуют о том, что наибольшая часть глинистых минералов донных отложений является очищенной и лишь незначительная – трансформирована.

Кроме того, в результате количественного эмиссионного спектрального анализа глин донных отложений было зафиксировано значительное превышение геохимического фона по элементам железа, марганца и хрома [25]. Эти доминанты в роли катионов или атомов обменных металлов между пластин силикатов вносят весомый вклад в цвет глин и цветность воды Ладожского озера [13]. При этом определяющее влияние на цветность и прозрачность воды оказывает количество наночастиц в 1 мл воды водоема. Для ориентировки отметим, что в воздухе городов на высоте около 100 м от земли количество наночастиц достигает 45 тыс. в 1 мл воздуха [4].

Считается, что более 50% частиц донных отложений Ладожского озера имеют размер меньше 1 мкм (1000 нм) [22; 24]. На

Список литературы Природные и техногенные нанообъекты ладожского озера

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. -М.: Гидрометиздат, 1970. -С. 20-40.

- Антипов Е.М., Гусева М.А., Герасин В.А. и др. Структура и деформационное поведение нанокомпозитов на основе полиэтилена низкой плотности и модифицированных глин//Высокомолекулярные соединения. Серия А. Т. 45. -2003, № 11. -С. 1874-1884.

- Баклицкая-Каменева О. Правовой статус наноматериалов и нанопродуктов//Рос. нанотехнологии. Т.4 -2009, № 7-8. -С. 21-23.

- Богатиков О.А. Неорганические наночастицы в природе//Вестник РАН. Т. 73. -2003, № 5. -С. 426-428.

- Большая советская энциклопедия. Т. 6. -М.: «Советская энциклопедия», 1971. -С. 591, 594.

- Вранкс А., Делустье М., Длеер М. Фармацевтический состав, содержащий нанокапсулы, и способ его получения/Патент РФ № 2145498. -1994.

- Данилов А. Безопасность наноматериалов для медицины//Рос. нанотехнологии. Т. 4. -2009, № 7-8. -С. 18-20.

- Джангуразов Б., Козлов Г., Микитаев А. Прогнозирование предельных характеристик нанокомпозитов полимер/органоглина. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.nanoindustry.ru/issue/2009/5/4

- Игнатьева Н.В. Роль донных отложений в круговороте фосфора в озерной экосистеме/Ладожское озеро -прошлое, настоящее, будущее. -СПб.: Наука, 2002. -С. 148-157.

- Ковальчук М.В. Органические наноматериалы, наноструктуры и нанодиагностика//Вестник РАН. Т.73. -2003, № 5. -С. 405-412.

- Крысанов Е.Ю., Павлов Д.С., Демидова Д.С. И др. Наночастицы в живой природе: что нам об этом известно?//Рос. нанотехнологии. Т. 4. -2009, № 7-8. -С. 24-25.

- Куличихин В.Г., Антонов С.В., Макарова В,В, и др. Нанокомпозитные гидроколлоидные адгезивы для биомедицинского применения//Рос. нанотехнологии. Т. 1. -2006, № 1-2. -С. 170-182.

- Ладожское озеро. Атлас. -СПб.: ИНОЗ РАН., 2002. -128 с.

- Микитаев А.К., Каладжян А.А., Леднев О.Б. и др. Нанокомпозитные полимерные материалы на основе органоглин//Пластмассы. -2004, № 12. -С. 45-50.

- Мосин О.В. О поведении воды в нанотрубках. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www. o8ode.ru/article/water

- Нанокомпозиты/ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.portalnano.ru/read/tezaurus/definitions/nanocomposite

- Нанополимерные суперконцентраты. Г.К. «Олента» -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.plastinfo.ru/information/articles/277/

- Новиков А.П., Калмыков С.Н., Ткачев В.В. Формы существования и миграция актиноидов в окружающей среде//Рос. хим. ж. Т. 49. -2005, № 2. -С. 119-126.

- Пальцев М.А., Киселёв В.И., Свешников П.Г. Нанотехнологии в медицине//Вестник РАН. Т. 79. -2009, № 7. -С. 627-642.

- Попов К.И., Филиппов А.Н., Хуршудян С.А. Пищевые нанотехнологии//Рос. хим. ж. Т. 53. -2009, №2. -С. 86-97.

- Романовский Б.В. Кустов А.Л., Кесслер В.Г. Нанокомпозиты на основе молекулярных сит. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.chemnet.ru/rus/events/lomon03/16.html

- Семенович Н.И. Донные отложения Ладожского озера. -М.-Л.: Наука, 1966. -124 с.

- Стахеев А.Ю., Машковский И.С., Баева Г.Н. и др. Специфика каталитических свойств нанесенных наночастиц палладия в гетерогенно-каталитических реакциях//Рос. хим. ж. Т. 53. -2009, № 2. -С. 68-78.

- Субетто Д.А. Строение, особенности и история формирования донных отложений/Ладожское озеро -прошлое, настоящее, будущее. -СПб.: Наука, 2002. -С. 122-136.

- Субетто Д.А., Сегеева Л.В., Крыленкова Н.Л. Геохимическая характеристика донных отложений озера/Ладожское озеро -прошлое, настоящее, будущее. -СПб.: Наука, 2002. -С. 136-147.

- Ткачук В.А. Нанотехнологии и медицина//Рос. нанотехнологии. Т. 4. -2009, № 7-8. -С. 9-11.

- Тодуа П.А. Метрология в нанотехнологии//Рос. нанотехнологии. Т. 2. -2007, № 1-2. -С. 61-69.

- Третьяков Ю.Д., Гудилин Е.А. Основные направления фундаментальных и ориентированных исследований в области наноматериалов//Успехи химии. Т. 78. -2009, № 9. -С. 867-887.

- Шаталова А.М., Шандрюк Г.А., Бодягин М.Б. и др. Стабилизация жидкокристаллических фаз в полимерных водородно-связанных системах//Высокомолекулярные соединения. Серия А. Т. 46. -2004, № 11. -С. 1891-1904.

- Штильман М. И. Полимеры медико-биологического назначения. -М.: «Академкнига», 2006. -400 с.

- Aitken R.J., Hankin S.M., Ross B. et.a.//EMERGNANO: A revies of completed and near completed environment, health and safety research on nanomaterials and nanotechnology/Report. V. 9. -2009, № 1.

- Buzea C., Blandino I.I.P., Robbie K. Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity//Biointerphases. V. 2. -2007, № 4.

- Maiti P., Batt C.A., Giannelis E.P. New Biodegradable Polyhydroxbutyrate/Layered Silicate Nanocomposites//Biomacromolecules. V. 8. -2007, № 11. -P. 3393-3400.

- Oberdoster G., Stone V., Donaldson K. Toxicology of nanoparticles: A historical perspective//Nanotoxicology. V. 1. -2007, № 16.

- Rusnanoforum.ru. Ученые исследовали экологические риски, связанные с наноматериалами. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.bioinformatix.ru/interesnoe/uchyonyie-issledovali-ekologicheskieriski-svyazannyie-s-nanomaterialami.html

- Sheng N., Boyce M.C., Parks D.M. et.a. Maltiscale micromechanical modeling of polymer/clay nanocomposites and the effective clay particle//Polimer. V. 45. -2004, № 2. -P. 487-506.

- Крысанов Е.Ю., Павлов Д.С., Демидова Д.С. И др. Наночастицы в живой природе: что нам об этом известно?//Рос. нанотехнологии. Т. 4. -2009, № 7-8. -С. 24-25.

- Куличихин В.Г., Антонов С.В., Макарова В,В, и др. Нанокомпозитные гидроколлоидные адгезивы для биомедицинского применения//Рос. нанотехнологии. Т. 1. -2006, № 1-2. -С. 170-182.

- Ладожское озеро. Атлас. -СПб.: ИНОЗ РАН., 2002. -128 с.

- Микитаев А.К., Каладжян А.А., Леднев О.Б. и др. Нанокомпозитные полимерные материалы на основе органоглин//Пластмассы. -2004, № 12. -С. 45-50.

- Мосин О.В. О поведении воды в нанотрубках. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www. o8ode.ru/article/water

- Нанокомпозиты/ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.portalnano.ru/read/tezaurus/definitions/nanocomposite

- Нанополимерные суперконцентраты. Г.К. «Олента» -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.plastinfo.ru/information/articles/277/

- Новиков А.П., Калмыков С.Н., Ткачев В.В. Формы существования и миграция актиноидов в окружающей среде//Рос. хим. ж. Т. 49. -2005, № 2. -С. 119-126.

- Пальцев М.А., Киселёв В.И., Свешников П.Г. Нанотехнологии в медицине//Вестник РАН. Т. 79. -2009, № 7. -С. 627-642.

- Попов К.И., Филиппов А.Н., Хуршудян С.А. Пищевые нанотехнологии//Рос. хим. ж. Т. 53. -2009, №2. -С. 86-97.

- Романовский Б.В. Кустов А.Л., Кесслер В.Г. Нанокомпозиты на основе молекулярных сит. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.chemnet.ru/rus/events/lomon03/16.html

- Семенович Н.И. Донные отложения Ладожского озера. -М.-Л.: Наука, 1966. -124 с.

- Стахеев А.Ю., Машковский И.С., Баева Г.Н. и др. Специфика каталитических свойств нанесенных наночастиц палладия в гетерогенно-каталитических реакциях//Рос. хим. ж. Т. 53. -2009, № 2. -С. 68-78.

- Субетто Д.А. Строение, особенности и история формирования донных отложений/Ладожское озеро -прошлое, настоящее, будущее. -СПб.: Наука, 2002. -С. 122-136.

- Субетто Д.А., Сегеева Л.В., Крыленкова Н.Л. Геохимическая характеристика донных отложений озера/Ладожское озеро -прошлое, настоящее, будущее. -СПб.: Наука, 2002. -С. 136-147.

- Ткачук В.А. Нанотехнологии и медицина//Рос. нанотехнологии. Т. 4. -2009, № 7-8. -С. 9-11.

- Тодуа П.А. Метрология в нанотехнологии//Рос. нанотехнологии. Т. 2. -2007, № 1-2. -С. 61-69.

- Третьяков Ю.Д., Гудилин Е.А. Основные направления фундаментальных и ориентированных исследований в области наноматериалов//Успехи химии. Т. 78. -2009, № 9. -С. 867-887.

- Шаталова А.М., Шандрюк Г.А., Бодягин М.Б. и др. Стабилизация жидкокристаллических фаз в полимерных водородно-связанных системах//Высокомолекулярные соединения. Серия А. Т. 46. -2004, № 11. -С. 1891-1904.

- Штильман М. И. Полимеры медико-биологического назначения. -М.: «Академкнига», 2006. -400 с.

- Aitken R.J., Hankin S.M., Ross B. et.a.//EMERGNANO: A revies of completed and near completed environment, health and safety research on nanomaterials and nanotechnology/Report. V. 9. -2009, № 1.

- Buzea C., Blandino I.I.P., Robbie K. Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity//Biointerphases. V. 2. -2007, № 4.

- Maiti P., Batt C.A., Giannelis E.P. New Biodegradable Polyhydroxbutyrate/Layered Silicate Nanocomposites//Biomacromolecules. V. 8. -2007, № 11. -P. 3393-3400.

- Oberdoster G., Stone V., Donaldson K. Toxicology of nanoparticles: A historical perspective//Nanotoxicology. V. 1. -2007, № 16.

- Rusnanoforum.ru. Ученые исследовали экологические риски, связанные с наноматериалами. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.bioinformatix.ru/interesnoe/uchyonyie-issledovali-ekologicheskieriski-svyazannyie-s-nanomaterialami.html

- Sheng N., Boyce M.C., Parks D.M. et.a. Maltiscale micromechanical modeling of polymer/clay nanocomposites and the effective clay particle//Polimer. V. 45. -2004, № 2. -P. 487-506.