Природные условия существования позднепалеолитических и ранненеолитических поселений Южного Сахалина

Автор: Рудая Н.А., Василевский А.А., Грищенко В.А., Можаев А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 (54), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты палинологического изучения двух позднепалеолитических (Олимпия-5, Огоньки-5) и одной ранненеолитической (Славная-5) стоянок, расположенных на юге о-ва Сахалин. Во время существования позднепалеолитических стоянок на Южном Сахалине можно реконструировать распространение темнохвойных пихтово-еловых лесов, что позволяет предположить наличие относительно теплых фаз в течение последнего стадиала, совпадающих с осцилляциями Дансгора-Эшгера. Природные условия начала голоцена на Южном Сахалине были относительно теплыми, хотя практически полное отсутствие пыльцы широколиственных пород указывает на то, что бореальный период не является климатическим оптимумом голоцена для данного региона.

Палинологический анализ, реконструкции природных условий, поздний палеолит, ранний неолит, сахалин

Короткий адрес: https://sciup.org/14522983

IDR: 14522983 | УДК: 551.89

Текст научной статьи Природные условия существования позднепалеолитических и ранненеолитических поселений Южного Сахалина

Меридиональное простирание и промежуточное географическое положение острова между континентальной и островной сушей Северной и Восточной Азии делает Сахалин уникальным объектом для изучения истории заселения и развития человеческих обществ в меняющихся природных условиях позднеледни-ковья и голоцена. В последние десятилетия на острове открыты и подробно исследованы многочисленные археологические объекты (Огоньки-5, Сокол, Олимпия-5, Поречье-4, Славная-4 и -5, Пугачево-1 и др.), относящиеся к позднему палеолиту и раннему неолиту [Василевский, 2003,2008; Василевский, Грищенко, Орлова, 2010; Грищенко, 2011; Грищенко и др., 2010]. При этом систематического палеоэкологического изучения памятников до настоящего времени не проводилось. Трудность палинологических исследований на открытых археологических стоянках Южного Са- халина заключается в малых концентрациях пыльцы и спор в нижних горизонтах, что не позволяет проводить статистический анализ и строить спорово-пыльцевые диаграммы. Определение хронологии памятников затруднено отсутствием органического материала для радиоуглеродного датирования [Грищенко, 2011]. Несмотря на отмеченные проблемы, в настоящей работе предпринята первая попытка палинологического изучения трех стоянок, расположенных на юге Сахалина (Огоньки-5, Олимпия-5, Славная-5). Интерпретация полученных данных позволила охарактеризовать поздний палеолит и неолит Южного Сахалина в контексте изменений природной среды.

Природные условия Южного Сахалина

В южной части о-ва Сахалин находятся два протяженных горных сооружения, вытянутые в меридиональ-

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (54) 2013

ном направлении – Западно- и Восточно-Сахалинские горы, разделенные Тымь-Поронайской низменностью. Расположенная южнее Сусунайская низменность тянется примерно на 100 км от залива Анива на юге до р. Найба на севере, с запада она ограничена Западно-Сахалинскими горами, а с востока – Сусунайским хребтом и Корсаковским плато.

Климат Сахалина умеренно-муссонный, хотя благодаря меридиональному простиранию острова его показатели значительно изменяются с севера на юг. Среднегодовые температуры составляют –2,0 … –2,7 ºС на севере и 4,0–4,5 ºС на юге, а осадки – 500–600 и 800– 1 200 мм/год соответственно [Александрова, 1982].

Современная растительность острова относится к бореальному типу, но многообразие оригинальных форм отличает ее от сообществ этого типа Сибири и Европы [Толмачев, 1959]. На Сахалине есть формации, не имеющие аналогов в собственно бореальной растительности, например, сахалинское круп-нотравье (с Polygonum sachalinense, Angelica ursina, Heracleum lanatum, Pleurospermum kamtschaticum, Senecio palmatus и др.) и каменноберезовые леса из Betula ermanii с густыми зарослями эндемичного для юга острова бамбука Sasa spp.

Южный Сахалин вместе с южными Курильскими островами и о-вом Хоккайдо входит в состав Саха-лино-Хоккайдской провинции Восточно-Азиатской флористической области [Тахтаджян, 1978]. Согласно геоботаническому районированию [Толмачев, 1955], юго-восток острова и Сусунайская низменность, где сосредоточены изучаемые археологические объекты, относятся к подзоне темнохвойных лесов с преобладанием пихты, а крайний юго-запад – к подзоне темнохвойных лесов с примесью широколиственных. Основными лесообразующими породами первой являются Abies sachalinensis , A. mayriana, Picea ajanen-sis и P. glehnii , а во второй кроме перечисленных выше хвойных встречаются также Quercus mongolica, Q. crispula, Phellodendron sachalinense, Padus ssiori, Taxus cuspidata и др.

Время существования исследуемых археологических памятников охватывает интервал от позднего плейстоцена (~24 тыс. л.н.*, Огоньки-5) до конца раннего голоцена (~9 тыс. л.н., Славная-5). В позднем плейстоцене на территории Сахалина установилось господство темнохвойных лесов с по степенным выпадением из древостоя широколиственных пород. При этом климат на протяжении всей стадии MIS 2 отличался околотысячелетними флуктуациями, т.н. о сцилляциями Дансгора–Эшгера [Takahara et al., 2010]. В по следнее позднеплейстоценовое похолодание на Сусунайской низменности развивалась перигляциальная межгорная травяно-кус- тарничковая тундра в сочетании с лиственничной лесотундрой [Александрова, 1982]. Холодные лиственнично-сосновые леса реконструируются в центрально-западной части Сахалина и в центральной Хоккайдо во время по следнего ледникового максимума. Потепления последнего стадиала характеризуются доминированием ели в древостое [Igarashi, Zharov, 2011]. На юго-востоке Сахалина в конце плейстоцена развивалась лиственнично-березовая лесотундра в условиях прохладного и сухого климата [Микишин, Гвоздева, 1996]. Первое значительное потепление отмечено 14–12 тыс. л.н., когда усилилась роль темнохвойных формаций, в составе древостоя появились пихта и широколиственные породы (дуб, ильм, граб). Похолодание позднего дри-аса (13,0–11,5 тыс. л.н.) на Сахалине не выражено [Igarashi, Zharov, 2011; Микишин, Гвоздева, 1996]. На протяжении голоцена потепления сменялись более холодными фазами. Вопрос о голоценовом «термическом максимуме» остается дискуссионным. Н.А. Хотинский [1977] связывал его с бореальным периодом, в то время как результаты более позднего палинологического изучения торфяников юго-востока Сахалина свидетельствуют о том, что максимально теплым периодом голоцена был атлантический [Микишин, Гвоздева, 1996]. В это время на юго-востоке острова господствовали теплолюбивые широколиственные леса.

Объекты исследования

Многослойное позднепалеолитическое поселение Огоньки-5 (46º46′53,2′′ с.ш., 142º28′52,9′′ в.д.; Анив-ский р-н) расположено на левом берегу р. Лютога в юго-западной части о-ва Сахалин (рис. 1). Шурф 2010 г. (№ 1) охватывает четыре литологических слоя, сопоставимые со слоями 3–6, выделенными на данном объекте и описанными А.А. Василевским [2008]. Растительность вокруг памятника представлена зарослями бамбука Саза, снятый верхний пахотный слой в настоящее время зарастает осиной. Основным типом растительности в окрестностях является березово-пихтовый лес с травяным ярусом из бамбука Саза и папоротников.

Много слойная позднепалеолитическая стоянка Олимпия-5 (46º50′38,1′′ с.ш., 142º45′22,1′′ в.д.; Анив-ский р-н; рис. 1) приурочена к мысовидному выступу предгорного шлейфа южной оконечности Сусу-найского хребта на стыке с заболоченной равниной Сусунайской низменности и холмами Корсаковского плато [Грищенко и др., 2010]. Памятник находится под пологом березово-пихтового леса с подлеском из рябины и травяным ярусом из крупнотравья и папоротников.

Стоянка первого этапа раннего неолита Славная-5 (47º43′51,7′′ с.ш., 142º32′10,9′′ в.д.; Долинский р-н, рис. 1) расположена на морской аккумулятивной террасе, прорезанной безымянным ручьем [Грищенко, 2011]. Растительность в окрестностях памятника представлена темнохвойной тайгой с господством пихты и ели.

Методы и материалы

На палинологический анализ было отобрано в 2008 г. 8 образцов с интервалом 5 см из отложений стоянки Славная-5, в 2010 г. 38 проб с интервалом 2–3 см из шурфа 1 памятника Огоньки-5 и 15 с интервалом 5 см из шурфа 1 Олимпии-5. Каждый образец (75–100 г сухого вещества) обрабатывался в химической лаборатории с применением сепарационного метода В.П. Гричука [Пыльцевой анализ, 1950]. Для удаления силикатов использовали 40%-ю плавиковую кислоту [Faegri, Iversen, 1989]. Таблетки спор Lycopodium для подсчета концентрации пыльцы и спор добавлялись только в образцы со стоянки Славная-5. Ацетолиз не проводился.

Пыльцевые зерна, споры и непыльцевые палиноморфы (НПП) подсчитывались с помощью светового микроскопа Imager.D2 (Zeiss) с увеличением ×400. Для определения таксономической принадлежности пыльцы и спор были использованы определители и атласы [Куприянова, 1965; Куприянова, Алешина, 1972; Reille, 1992, 1995, 1998]. В каждом образце насчитывалось от 100 до 500 зерен, за исключением проб, в которых споры и пыльца единичны. Кроме того, подсчитывались частицы угля размером от 20 до 100 мкм. Определение их количества в палинологических препаратах может использоваться для региональных (20– 100 км) реконструкций лесных пожаров [Gobet et al., 2003; Whitlock, Larsen, 2001]. Одним из показателей событий, связанных с пожарами, является отношение общего количества частиц угля к сумме пыльцы и спор (Уг./ПС) [Blackford, 2000].

По результатам палинологического анализа были построены спорово-пыльцевые диаграммы, для чего использовалось программное обеспечение Tilia-Tilia-Graph [Grimm, 1991]. Содержание пыльцы и спор в образцах с низкой концентрацией (в которых не удалось насчитать более 100 зерен) представлено на них не в процентах, а в абсолютных числах.

Результаты и интерпретация

Огоньки-5

Слой 1. В этом слое содержание пыльцы и спор высокое, что позволяет адекватно отразить процентное

Рис. 1. Расположение исследованных археологических объектов Южного Сахалина.

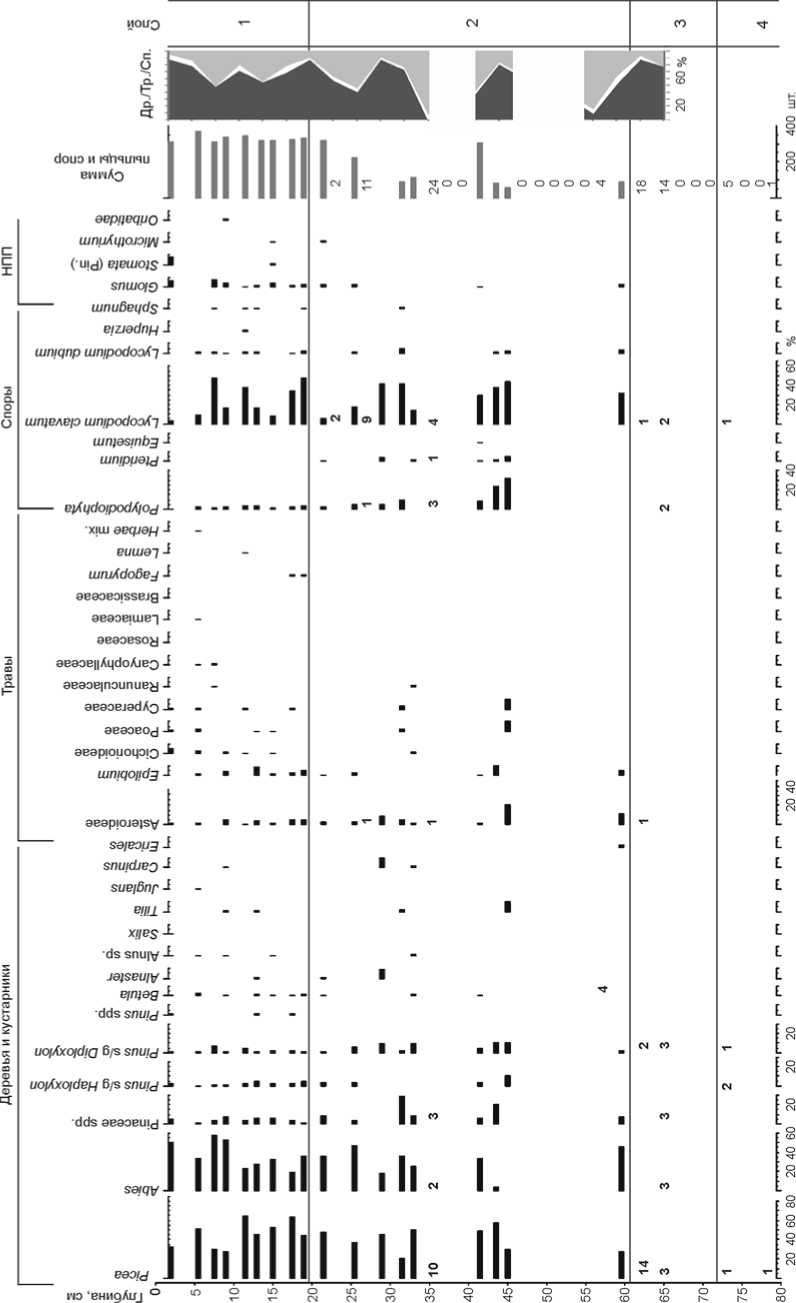

соотношение таксонов на спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 2). Палинологический комплекс характеризуется преобладанием пыльцы хвойных деревьев: ели ( Picea, до 80 %) и пихты ( Abies, до 60 %) с примесью пыльцевых зерен сосны ( Pinus s/g Haplo-xylon , P. s/g Diploxylon ). В этом слое отмечается наибольшее содержание пыльцы таких лиственных пород, как Betula, Alnus, Salix , а также широколиственных – Tilia, Juglans, Carpinus . Травянистые таксоны представлены в основном сложноцветными, злаками и осоками. Также отмечается высокое содержание пыльцы Epilobium . Среди споровых растений доминируют плауны.

Во время накопления слоя в окрестностях памятника существовала пихтово-еловая темнохвойная тайга с примесью березы и участием широколиственных пород.

Слой 2. Соотношение пыльцы Picea и Abies сохраняется таким же, как в слое 1. Содержание пыльцевых зерен сосны (в т.ч. и заносной Pinus s/g Diplo-xylon ) возрастает. В пробе с глубины 27 см отмечена пыльца Alnaster и Carpinus. Единичные пыльцевые зерна широколиственных пород ( Tilia, Juglans, Carpinus ) встречаются на глубине 31–33 см . Среди травянистых растений наиболее обильна пыльца сложноцветных, злаков и осоковых. В нескольких пробах относительно высокое содержание пыльцевых зерен Epilobium. В слое, особенно в его средней части, увеличивается количество спор папоротников при общем доминировании спор плаунов. В нижней части слоя пыльца и споры отсутствуют или их содержание минимальное.

douo и iqhquiqu bnnAq aepqequo -1 шпиЛщаю!и -I ( uid) eieuiois -* впитою ■* — umuBeqds -^

BiuednH J uiniqnp LunipodooXq -I шщелер lunipodoaAq -L uiniesmbg -f uinipuaid -I

Х1Ш eeqjaH -f еишэз -I lunj/dobej A oeaoeoissejg -f эеээишет -I aeaoesoyJ GeaoeiiAqdoAjeo A eeaoe|nounuey -I

GBGoejGdXo -L эвэовоу -^ aeGpiouoqaiQ -b mniqofidy -f

GBopiojoisy saienud A snuidieo A sueiBnp A ецц -I x//es -b

•ds snuiy -L jepeuiv A в/njeg -L ■dds snuy A, uqKxoidia 6/s snuid uoiXxoideH 6/s snuid ddS GBGOBUId saqv

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений позднепалеолитической стоянки Огоньки-5. НПП – непыльцевые палиноморфы, Др. – древесные, Тр. – травянистые, Сп. – споры.

eaoid но 'енидЛщ 1

Реконструируется более холодный, чем во время накопления слоя 1, вариант пихтово-еловой темнохвойной тайги.

Слой 3. Из пяти проб только две содержат пыльцу и споры. Это пыльцевые зерна хвойных (ель, пихта, сосна), сложноцветных, споры папоротников и плаунов.

Слой 4. Из четырех проб в двух встречены единичные зерна хвойных и спора плауна.

Олимпия-5

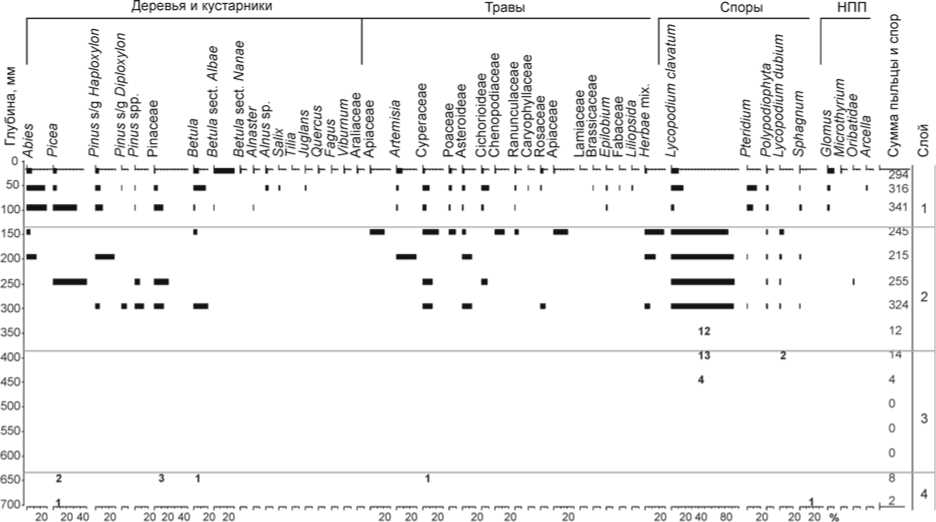

Слой 1. Спорово-пыльцевой спектр верхнего палинологического образца субрецентный, отражает современную растительность с господством березы Betula sect. Albae и хвойных ( Abies, Picea ). В целом палино-комплекс слоя (рис. 3) характеризуется доминированием пыльцы хвойных пород ( Abies, Picea, Pinus s/g Haploxylon ). Значительное место занимает пыльца березы. Среди травянистых таксонов ведущую роль играют Artemisia , Cyperaceae, Poaceae, Asteroideae и Cichorioideae.

Во время накопления слоя в окрестностях памятника Олимпия-5 произрастали смешанные березовотемнохвойные леса. Высокий процент пыльцы Pinus s/g Haploxylon может отражать развитие кедрового стланика с Pinus pumila в горных районах Южного Сахалина.

Слой 2. Палинокомплекс характеризуется снижением участия пыльцы пихты и ели и резким возраста- нием содержания спор плаунов (Lycopodium clavatum и L. dubium). Состав палинологических спектров позволяет реконструировать также смешанные березово-темнохвойные леса, но, вероятно, более холодного типа, чем во время накопления слоя 1.

Слой 3. Образцы содержат лишь немногочисленные споры плаунов.

Слой 4. Обнаружены единичные пыльцевые зерна Picea, Pinus, Betula , Cyperaceae и спора Sphagnum .

Славная-5

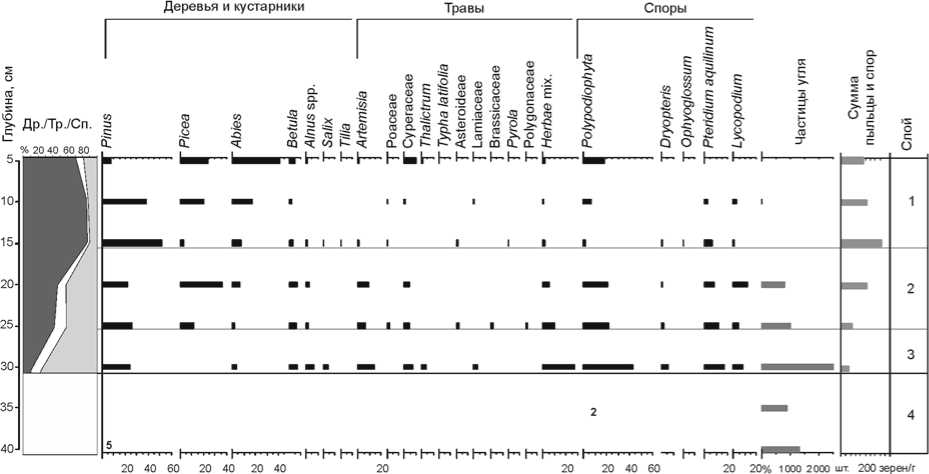

Слой 1. Палинокомплекс (рис. 4) характеризуется наибольшим содержанием в разрезе пыльцы древесных растений (до 80 %), среди которой преобладает пыльца сосны (до 50 %), пихты (до 30 %) и ели (до 20 %). Лиственные породы представлены незначительным количеством пыльцевых зерен Betula , Alnus , Salix и Tilia . Немногочисленная пыльца травянистых таксонов относится к Cyperaceae, Artemisia , Poaceae и Asteroideae. Среди споровых растений доминируют папоротники ( Pteridium aquilinum, Dryopteris, Ophyoglossum ) и плауны.

Слой 2. Заметно возрастает содержание спор папоротников и плаунов. Увеличивается доля травянистых таксонов с доминированием пыльцы полыни и осоки. Древесная растительность представлена в основном пыльцевыми зернами сосны, ели, пихты, березы и ольхи.

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений позднепалеолитической стоянки Олимпия-5.

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений ранненеолитической стоянки Славная-5.

Усл. обозн. см. рис. 2.

Слой 3. В единственной пробе из этого слоя доминируют споры папоротников и плаунов. Возрастает количество пыльцевых зерен травянистых растений с преобладанием Artemisia (до 20 %) и Cyperaceae (до 10 %). Древесные таксоны представлены пыльцой сосны, березы, ольхи и ивы.

Слой 4. В двух пробах отмечены только единичные пыльцевые зерна сосны и споры папоротников.

Отличительной особенностью палиноспектров памятника является нахождение в нижней и средней части разреза (глубина 20–40 см) большого количества частиц угля (830–2 500) размером от 20 до 100 мкм (рис. 4) [Рудая, 2011]. Отношение их числа к сумме пыльцы и спор (Уг./ПС) достигает 450 на глубине 35 см, а в верхней части разреза оно составляет 0,0–0,1 (рис. 4). Коэффициент корреляции между суммой пыльцы и спор и количеством частиц угля довольно высок ( r = –0,7) и показывает строгую отрицательную связь.

Большое содержание частиц угля и отсутствие пыльцы и спор в слое 4 могут свидетельствовать о лесных пожарах в непосредственной близости от памятника Славная-5. На это указывают и высокие значения отношения Уг./ПС, зафиксированные в слоях 2 и 3. Период накопления последних характеризуется снижением роли хвойных и развитием сообществ с участием березы, ольхи с разнотравьем и папоротниками в травянистом ярусе. Такие растительные группировки могу входить в состав «пионерной» растительности на местах вырубок или гарей.

Леса во время накопления слоев 1 и 2 состояли из темнохвойных деревьев, таких как ель и пихта, пыль- ца которых имеет тенденцию отлагаться относительно локально [Bezrukova et al., 2005]. Лесообразующей породой вышележащего горного пояса могла быть сосна (например, Pinus pumila), представленная в спорово-пыльцевых спектрах значительным количеством пыльцевых зерен. Из лиственных древесных растений произрастали береза, ольха и ива. Травянистый покров состоял из видов лесного разнотравья со значительным участием папоротников и плаунов.

Поздний палеолит и неолит Южного Сахалина в контексте изменений природной среды

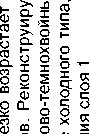

Время функционирования позднепалеолитических стоянок Огоньки-5 и Олимпия-5 совпадает с морской изотопной стадией MIS 2, которая характеризуется наиболее суровым климатом последнего гляциального периода. При этом палинологические данные, полученные из разрезов памятников, не отражают развитие перигляциальной растительности в регионе в период накопления слоев, содержащих каменные индустрии (см. таблицу ). Так, во время формирования второго культурного горизонта стоянки Огоньки-5, датируемого в интервале 21,5–16,0 тыс. л.н., можно реконструировать распространение темнохвойных пихтовоеловых формаций. На более холодные климатические условия, чем в период накопления первого культурного горизонта (16–12 тыс. л.н.), указывает практически полное отсутствие пыльцевых зерен широколиственных пород. Доминирование пыльцы ели отмечено и

Характеристика отложений на памятниках Огоньки-5, Олимпия-5, Славная-5

|

ГО 3 1— о 1 го го X □; го о 0) т 3 о с; о 3 с; го с: |

ю |

^§ф1оо^§о. ax'g^gg-gs сО°х5>,Фст Ma®5:o“s ■ОслгаР5°5$ Е^^тХс-г^а k^o^S^si1 |8 5|^1a$ S£ 2 £ gS 8 ° & E^PsSPrasO 8 Sen * as 5 P s c |

СО -0 СП Т 2: О ^5 Si $ О d $ «”aag § в Ф ° ° g го £ 5 E 8 x 5 | s О £ Z ф v- 2 £ 8 1 5 5 5 8 x S ° 2 5 CO g g g CO Y 58 2 g|^8 8 зIaaa * E g co о i >x a c s о e x з ^ ^ n ■ c o У Д ГО О CD g X X С X С X d |

ГО J Ф X 2 3 § g CD О СО as s Е S X m с о ° CD О s g гаМ § а а 3 g X о g X О СП го g X X CQ |

го ф ф ZT 5 го ГО го го х 3 о Q) о — 3 го f о о х 0Q |

го го •У о. <о о ГО ° 5 ф SS з § СО X о го X ? X -а о го го с I 1 го 3 Го X 3 §£ d |

||

|

ф 3 ф с; о с го ф о ф т 3 о с; о ф X < |

ю 3 х л Z 2 о |

6 3 3 ° § g s I о о- = О X % Б 5 ф X к Q) X CL CO О g о eag | ro s c S T О 3 о 5 1= ro 3 X - У x з о ” S 5 S a 2 о с 5. о $ 2 >s x g s ш s CD § В t s c m s g 4 CD О X g О ° 5 О S О Ю ;0 а а а 5 о о is! 10 о з Ф s 5 СО CL И “ Го 3 О о X Q_ 1— I X "О" |

3 к CL 3 X ф 3 х 8 g о со у g с Х О CD х 3 X СП 1- g 8 g СО CD о S g S СО g X 6 О X CL О CD X I О S m 2 m 6 О Ф 5 ГО X . а 2 5 о i i i X 04 CL СК 2 о 1- о р СО ф |-з О о CL СО X X |

гоос§У>хсЬа)тУсЬ icSXehnsiz го 3 с о н х - — У v й^гохоосого^^ CL^nS^Xy^^CLCL i,s as^ si И ° iifill Ш ro^ro2l5XT^isro ss??asro^gg_ og82°raoy-$gx 3 x q m “xrai^aggEgg хФ^нтнгоУогон ‘соООрОп-^оЙ^ isiiHl^^ ^shatllgH о_хфУз^Ус;2ю^ |

ф 5 о ф £□ О ГО Я ф |

ю О |

У о £□ О |

|

|

го со 3 □; го о ф т 3 о с; о о X |

со |

о о -Е S' У го £ см £ со |

2 со СО +1 X со о g сосп-—- 3 О со о • s g 2 ^ О х ■ Ь X Ч а 4 Я ’§ о “ +1 g о о X Го X о ° go-ga^^-x го О- О х о >, о S ё S 8 ^О 1 го | CD О ст X X с; з го го з - С С[ О. +1 х о см |

2 т < Б го см со -^ X со со со О О $ +ИШ EZ г, го ю чг со о см со О 3 аГ со Б % со со см о го 5 о о ю 1- 1 щ Го ™ +1 +1 +1 Б ю о о о со см 2 X М" со О) о -а ° о о со см |

X го Ct ф т |

с; о о £ S' С' ° 2 ГО о £ V го со |

||

|

ф 3 го о 3 О |

см |

Ф го as ? 8 | о X 5 3 х S 3 со ф |- Б >3 Ф 5 о У X >3 ° к 5 5 о ш 5 EZ |

>^ ф со Б о о СП Ф о Б I - 2 у т >; ° 5 ° ь ° >s е g ш “ е а з о о = го s § х R б ° ф з 2 го % 8 ° 5 |

>Х 1- О 5 го с; * Н О О- 5 Ф >з 3 5 О У I Б Д ф EZ >3^1 s Б ё X О |

3 о 6 X 8 g о о >3 >s |

&| >3 1= i 1 Го S а« р >s |

||

|

>3 о с; О |

-- |

СМ |

со |

ч |

Окончание таблицы

го

I-

§ о;

О го

0) ю го го со

X го го =Г с го ГО

ГО ГО О С ГО Ю Ю О

ГО о ГО

ГО О ГО §

го -5 .У го го Е о го

Е -О л. 5

CQ С о

ГО ГО А А

—г ГО ГО О О

111 Z

О со т го

О

го

CQ CQ

для потеплений последнего ледникового максимума, зафиксированного в разрезе Хое (Средний Сахалин), где, кроме этого, содержатся в обилии пыльцевые зерна сосны и лиственницы, но не пихты [Igarashi et al., 2002; Igarashi, Zharov, 2011]. В настоящее время растительность южной и центральной части острова также значительно различается. В центральных районах произрастают зеленомошные темнохвойные леса с господством ели, нередко встречаются лиственнично-темнохвойные и лиственнично-березовые леса. На юге острова преобладают темнохвойные леса с доминированием пихты, участием широколиственных деревьев и развитым ковром из папоротников [Толмачев, 1955]. Особенностью спорово-пыльцевых спектров отложений на памятниках Огоньки-5 и Олимпия-5 является высокое содержание спор плаунов. Анализ субфоссильных палинологических проб также показал их обилие в спектрах темнохвойных лесов Среднего и Южного Сахалина [Микишин, Гвоздева, 1996]. Таким образом, можно заключить, что в южной части острова даже в течение последнего стадиала были фазы, когда сохранялись достаточно мягкие климатические условия, позволявшие развиваться позднепалеолитическим культурам.

2 о

5 ь

1— p

Каменная индустрия и фрагменты керамики, найденные на ранненеолитическом объекте Славная-5, соответствуют хорошо изученному комплексу «культуры наконечников стрел на пластинах» о-ва Хоккайдо на стоянке Юбецу-Ичикава [Kimura, 1999]. Хоккайдские и сахалинские материалы этой культуры датируются в диапазоне 10–8 тыс. л.н. [Грищенко, 2011], что позволяет отнести содержащие их культурные слои к раннему голоцену. Палинологические данные, полученные из слоев с артефактами, свидетельствуют о развитии в окрестностях стоянки Слав-ная-5 растительного покрова, аналогичного современной зональной темнохвойной тайге с Picea ajanensis и Abies sachalinensis с подлеском из Betula ermanii , разнотравьем и многочисленными видами папоротников и плаунов. Верхние уровни гор могли быть покрыты кедровым стлаником.

Заключение

Время существования позднепалеолитических стоянок Огоньки-5 и Олимпия-5 соответствует морской изотопной стадии 2 – наиболее холодному стадиалу последнего гляциала. Основываясь на палинологических данных, на Южном Сахалине можно реконструировать распространение темнохвойных пихтово-еловых формаций. Это позволяет предположить наличие относительно теплых фаз в течение последнего стадиала, вероятно совпадающих с осцилляциями Дансгора–Эшгера, во время которых происходило активное осадконакопление, в т.ч. и слоев, содержащих культурные горизонты, богатые палеолитическими артефактами.

Результаты палинологического изучения ранненеолитической стоянки Славная-5 свидетельствуют о теплом климате в начале голоцена (бореальный период) на Южном Сахалине. Хотя практически полное отсутствие пыльцы широколиственных пород указывает на то, что бореальный период не является климатическим оптимумом голоцена для данного региона.