Природные условия времени заселения древним человеком Чагырской пещеры (Алтай)

Автор: Рудая Н.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Сибирячихинский вариант среднего палеолита Атая

Статья в выпуске: 1 (53), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты палинологического исследования среднепалеолитического памятника Чагырская пещера (Алтай). Отложения, включающие технокомплекс сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая, накапливались в период, соответствующий концу четвертой стадии морской изотопной шкалы, и относятся к финалу ермаковского оледенения. Результаты палинологического анализа свидетельствуют о существовании в это время степных ландшафтов в условиях сухого и холодного климата.

Палинологический анализ, реконструкция растительности, ермаковский стадиал, палеолит, чагырская пещера, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14522966

IDR: 14522966 | УДК: 903.32+551.89

Текст научной статьи Природные условия времени заселения древним человеком Чагырской пещеры (Алтай)

В настоящее время при реконструкции среды обитания древнего человека приоритетным является комплексный междисциплинарный естественно-научный подход. При этом палеореконструкции природных условий горных территорий затрудняются особенностями строения древнего и современного рельефа, влиянием макро-, мезо- и микроклимата, возможным переотложением геологических осадков, недостаточным количеством материала для прямого датирования и т.д. Между тем в таких районах часто наблюдается концентрация археологических памятников разного возраста.

Одним из ведущих методов исследования отложений культурных слоев является спорово-пыльцевой. К настоящему моменту накоплен значительный палинологический материал по палеолитическим стоянкам Алтая [Болиховская и др., 2011; Болиховская, Маркин, 2002; Болиховская, Шуньков, 2005; Деревянко и др., 1999, 2000; Малаева, 1995, 1998, 1999; Природная среда…, 2003].

В данной статье представлены результаты палинологического исследования отложений Чагырской пещеры, где, как и в пещере Окладникова, обнаружены

«дежетоидные» артефакты, сопоставимые с мустьер-скими комплексами Закавказья, Юго-Западной Европы и Передней Азии [Деревянко, Маркин, Зыкин, 2009]. Изучение археологиче ского материала этих двух памятников позволило выделить сибирячихин-ский вариант, который отличается от других вариантов среднего палеолита Алтая [Деревянко, 2010].

Район и объект исследования

Чагырская пещера (51о26′34,6′′ с.ш., 83о09′18,0′′ в.д.) находится в среднегорном поясе на левом берегу р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Ти-гирецкого хребта (Краснощековский р-н Алтайского края). Она имеет северную экспозицию, расположена на высоте 25 м над уровнем реки, приустьевой частью выходит на вертикальную поверхность уступа цокольной террасы высотой 50–60 м, сложенной серыми массивными нижнесилурийскими известняками. В пещере два зала площадью ок. 130 м2. Один из них дает начало трем почти полностью погребенным горизонтальной и вертикальным галереям. Субтерраль-ная толща пещеры включает семь литологических образований, среди которых выделяются голоценовые

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (53) 2013 © Рудая Н.А., 2013

(слои 1–4) и плейстоценовые (слои 5–7) отложения. Палеолитические артефакты приурочены к шестому слою [Деревянко и др., 2010].

Климат района, в котором находится Чагырская пещера, континентальный со средней температурой января –14,5 оС, июля +17,9 оС. Годовое количество атмосферных осадков составляет 430 мм [Атлас…, 1991]. Современная растительность в окрестностях памятника представлена настоящими горно-степными дерновинно-злаковыми степями с участием ковылей Stipa zalesskii , S. cappilata , S. pennata , спиреи Spiraea trilobata , шиповника Rosa spinosissima . В схеме ботанико-географического районирования Алтая исследуемая территория относится к среднечарышскому таежно-кустарниково-лесостепному району Колыван-ско-Чарышского таежно-кустарниково-степного округа Западно-Алтайской провинции. Растительность района в целом отличается мозаичностью и включает как степные группировки, так и ассоциации остеп-ненных лугов, кустарники [Огуреева, 1980]. Широтно простирающиеся Тигирецкий и Коргонский хребты, расположенные южнее пещеры, первыми встают на пути влажных западных ветров, что обеспечивает развитие лесной и луговой растительности в их нижних частях, в т.ч. широкое распространение черневой тайги и лесов с сосной сибирской [Куминова, 1960].

Возраст отложений, содержащих палеолитические артефакты

Материалом для радиоуглеродного датирования послужил коллаген, выделенный по новому методу [Talamo, Richards, 2011] из костей бизона с признаками использования человеком (нарезки), найденных в шестом слое (табл. 1). По образцам из слоев 6б и 6в/1 получены даты в пределах 52–45 и > 52 тыс. л.н. Это позволяет отне сти данные отложения к финалу ермаковского (зырянского) оледенения или MIS4

(по: [Bassinot et al., 1994]). Применение комплекса геологических методов также дает основания заключить, что большая часть толщи шестого слоя сформировалась в указанное время и представляет собой тулинский лесс [Маркин, 2011], заключительная фаза образования которого соответствует четвертой стадии морской изотопной шкалы [Zykina, Zykin, 2008].

Методы и материалы

Для палинологического анализа в 2008–2009 гг., из всех слоев с интервалом 15–20 см было отобрано 103 образца (по 50–100 г сухого вещества). Их обрабатывали по сепарационной методике В.П. Гричу-ка [Пыльцевой анализ, 1950], объединенной с методом обработки палинологических проб (по: [Faegri, Iversen, 1989]). Перед сепарированием осадка в тяжелой жидкости к нему добавляли плавиковую кислоту для удаления силикатов. Подсчет пыльцевых зерен и спор проводился с помощью светового микроскопа с увеличением ×400. Для определения их таксономической принадлежности использовались определители и атласы [Куприянова, Алешина, 1972, 1978; Reille, 1992, 1995, 1998].

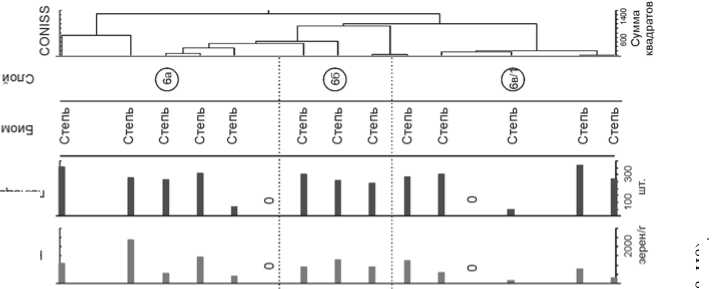

Образцы, приготовленные для спорово-пыльцевого анализа, были использованы также для подсчета непыльцевых палиноморф (НПП). Результаты палинологических исследований отражены на диаграммах, построенных с помощью программ Tilia и TiliaGraph [Grimm, 1991]. Кластерный анализ спорово-пыльцевых спектров с учетом их стратиграфической приуроченности проведен с применением программы CONISS [Grimm, 1987].

Типы растительности выделены на основании полученных палинотаксонов спорово-пыльцевых спектров методом биомизации [Prentice et al., 1996]. Суть метода состоит в том, что каждый палинотаксон в зависимости от его жизненной формы, экологии и от-

Таблица 1. AMS 14C-даты, полученные по костям Bison sp., найденным в шестом слое Чагырской пещеры

Количественно близость совокупности таксонов палинологического образца к определенному биому (вес биома) рассчитывается по формуле [Ibid.]:

где Aik – близость совокупности таксонов палинологического образца i к биому k ; ∑ j – сумма всех таксонов палинокомплекса; δij – попадание в таксон-биомную матрицу для биома i и таксона j ; pik – содержание таксона в процентах; θj – порог попадания таксона в расчеты, выраженный в процентах. Математическая операция по извлечению квадратного корня применяется для того, чтобы стабилизировать разное процентное содержание таксонов и повысить чувствительность метода к таксонам, не показывающим большого обилия. Попадание таксона в ФТР и биомы имеет определенный статистический порог (принятый 0,5 %), который необходим для исключения таксонов с единичным содержанием пыльцевых зерен или переотложенных форм. Результат реконструкции выражается количественно в виде веса каждого биома в определенном спектре. Для его расчета метод опирается на положения нечеткой логики. Определяющим будет биом с наибольшим весом, а при наличии нескольких с одинаковым весом – тот, в котором наименьшее количество ФТР.

Прежде чем применять метод биомизации для отложений Чагырской пещеры, расположенной в горной местности, его протестировали на 47 субфоссильных спорово-пыльцевых спектрах, полученных в различных горных ландшафтах Российского Алтая [Рудая, 2010]. Биомизация показала, что совпадение реально существующих типов растительности и реконструируемых по субфоссильным спектрам составляет 61 %. Для оценки согласованности наблюдаемых и полученных при реконструкции биомов был применен статистический критерий каппа [Monserud, 1990]. Значение каппа, рассчитанное по табл. 2, составляет 0,42, что свидетельствует о заметной согласованности [Prentice et al., 1992]. Этот хороший результат позволяет использовать метод биомизации для интерпретации данных палинологического анализа отложений Чагырской пещеры.

Таблица 2. Сравнение численных значений реконструированных биомов и реально наблюдаемых в точках отбора проб

|

Наблюдаемые |

Реконструированные |

||

|

Степь |

Холодные листопадные леса |

Тайга |

|

|

Степь Холодные листопадные леса Тайга |

10 0 7 |

0 1 1 |

6 4 18 |

Результаты анализа и интерпретация палинологических данных

Спорово-пыльцевые записи разрезов 2008 и 2009 гг. в Чагырской пещере позволили выявить не сколько палинологических комплексов, границы которых не всегда совпадают с границами литологических слоев. На основании полученных таксонов были выделены функциональные типы растительности и соответствующие им доминирующие биомы (табл. 3).

Палинологическая характеристика дается как по отдельным литологическим слоям, так и по функциональным кластерам.

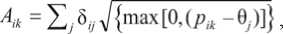

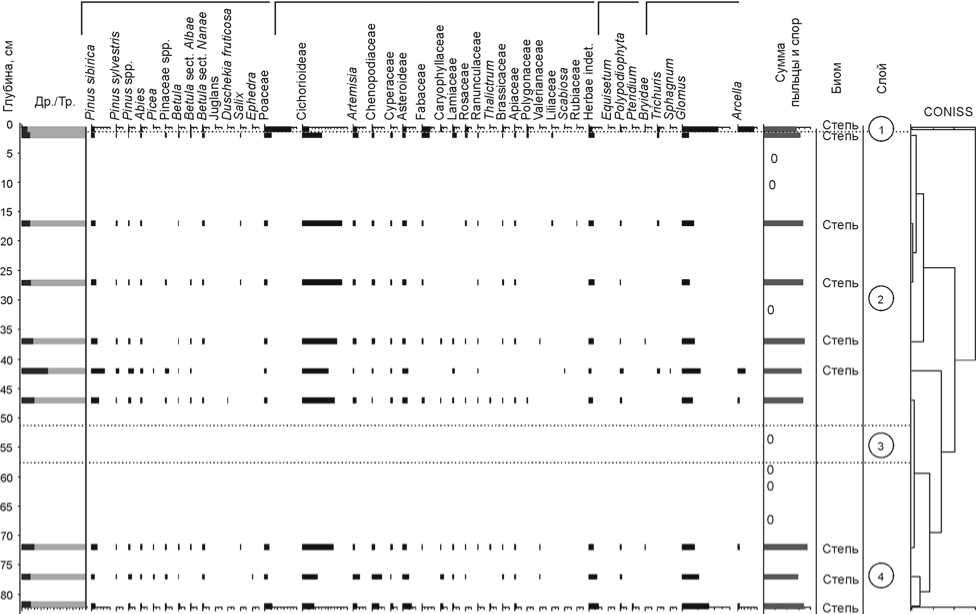

Слой 1. Преобладают травянистые палинотаксоны с заметным участием полыней ( Artemisia ), сложноцветных (Asteroideae, Cichorioideae) и злаков (Poaceae). Для времени накопления слоя характерны степи, по составу палинологических спектров соответствующие современным (рис. 1, 2).

Слой 2. По сравнению со слоем 1 повышается доля пыльцы Cichorioideae и разнотравья. Причиной увеличения количества пыльцевых зерен Cichorioi-deae – подсемейства сложноцветных, включающего большое число синантропных видов и сорняков (одуванчик, осот), – может быть хозяйственная деятельность людей, обитавших в пещере (см. рис. 1, 2).

Слой 3 (описание по разрезу 2009 г.). Доминируют травянистые палинотаксоны с участием Asteroideae, Cichorioideae и разнотравья. Увеличивается процент пыльцы сосны сибирской ( Pinus sibirica ) и обыкновенной ( P. sylvestris ), спор папоротников. В целом реконструируются степные сообщества, хотя возрастает влияние и лесной компоненты (см. рис. 1, 2).

Слой 4. Видимо, заполнение антропогенного происхождения (в разрезе 2009 г. отсутствует). Доминирует пыльца Cichorioideae. Заметно участие маревых, злаков и полыней (см. рис. 1).

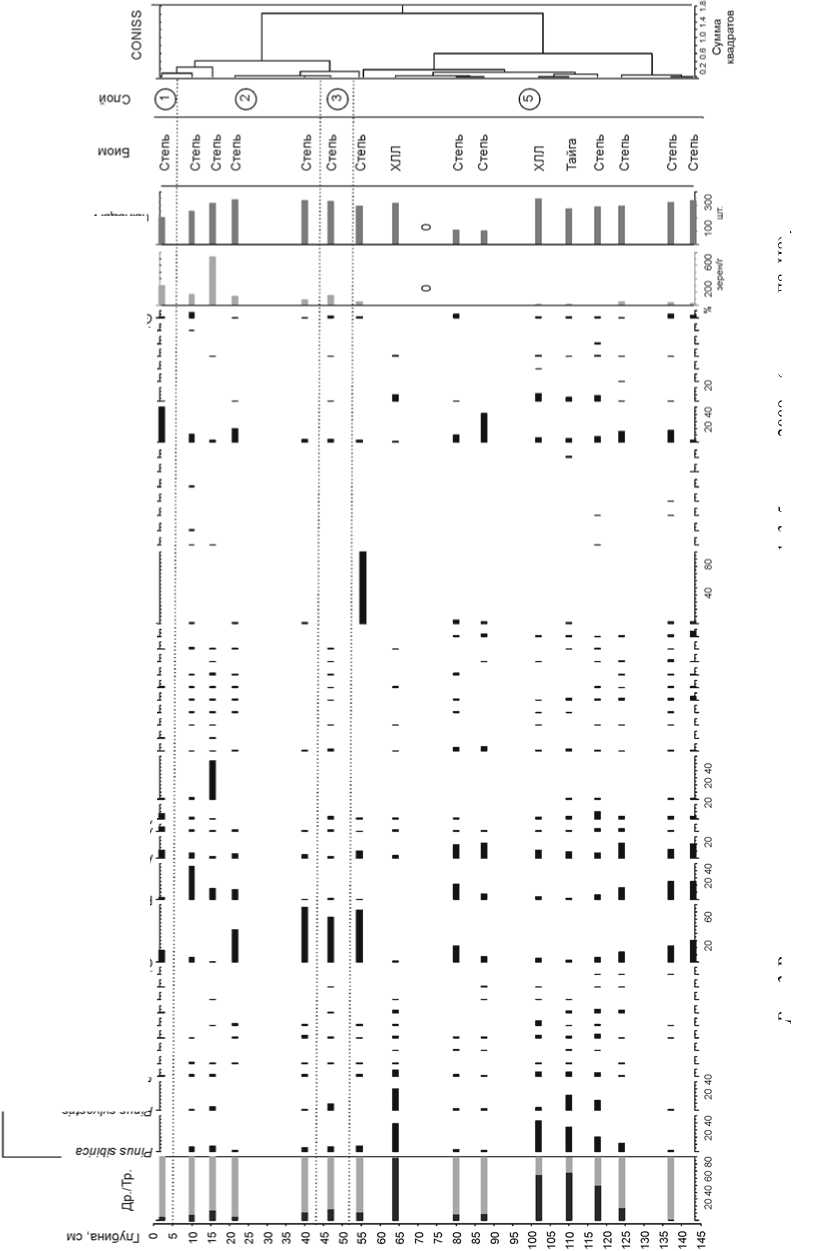

Слой 5. Данный слой, в отличие от трех вышележащих, характеризуется повышенным содержанием пыльцы древесных. В спектрах верхней части значительна доля пыльцевых зерен хвойных: Pinus sibirica , P. sylvestris , пихты Abies и ели Picea (см. рис. 2, 3).

Таблица 3. Доминирующие биомы, реконструируемые по палинологическим данным из отложений Чагырской пещеры

|

Биомы |

ФТР |

Таксоны |

|

Тундра Холодные листопадные леса Тайга Степь |

Арктоальпийские полукустарнички Злаки Осоки Вересковые Бореальные листопадные Холодные бореальные вечнозеленые хвойные Эвритермные бореальные вечнозеленые хвойные Вересковые Бореальные листопадные Бореальные вечнозеленые хвойные Умеренно-бореальные кустарники Эвритермные бореальные вечнозеленые хвойные Вересковые Степные травы и кустарнички Злаки |

Duschekia fruticosa, Betula sect. Nanae , Saxifraga Poaceae Carex Ericales Betula sect. Albae, Larix Pinus sibirica Pinus sylvestris Ericales Betula sect. Albae, Larix Picea Lonicera Pinus sylvestris Ericales Asteraceae (включая Artemisia ), Apiaceae, Brassi-caceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Faba-ceae, Geraniaceae, Lamiaceae , Plantago, Pole-monium, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Valerianaceae Poaceae |

Древесные Травы Споры НПП

40 80 20 20 40 20 60 20 20 20 20 20 50 20*100 300 ' ‘ 2 4 6

шт Сумма квадратов

Рис. 1. Результаты палинологического исследования слоев 1–4 разреза 2008 г. (квадраты К7, Л7). Др./Тр. – соотношение древесной и травянистой растительности.

ьиЬвскнэЬноя aeapiojaisv aeaoeod а ваз Bq bj asaoBjadAo etsiiugpv douo и iqhAURu етЛэ

Х1Ш aeqjaH J оберем J аваэв1иошп J aeaoeiqny J esoiqeo$ J aeaoeinuedujeo J aeaoeAiew J SniHAjOAUGO J aeaoeiuejdQ -* эеэоеиеиэ|ел -1 aeaoeuo6A|Od ^ aeaoeidv-1 aeaoeoissejg J эеэое1ше1J aBaoBiiAqdoAjBO-1 эваов8оу -1 шшрцещ J эваэв|пэипиву J aBaoBipodouaqo J

_______ aeapiouoqoio ejpaqdg J

X"BSJ эаЛ)-9еием pas e/njog J edX)-9eqiv pas ein)9g J dds ein)9g J эеэоеиу J еээу J $9iqv J dds snuij J suisgAiXs snuia

Рис. 2. Результаты палинологического исследования слоев 1–3, 5 разреза 2009 г. (квадраты Л8, Н8). Др./Тр. – соотношение древесной и травянистой растительности; ХЛЛ – холодные листопадные леса.

поид

8 £ 8 8 8

Ф Ф Ф Ф Ф

5656 б ф ф ф боб

Ф Ф ^Ф ф ф ф оббббб

§8858888

ОО о douo и iqhqiriRU еннАэ eneaiy *

эваэвзоу ■ шпдэнвщ £ аеээе|пэипиеу L аеээеюдЛэ^

эврцвдио ,

ШПиЛЩО1Э1^1 " SU пи эр I J

BBpiAjg1

uinipodopAj1 iunipueid,

Х1Ш dBqjdH* • * e " oBeiueid1 ;• uiniuouiqod1. • aBaoBinv, • аеээвшошпJ • авээвивиэ|вл^ > ■ -авээвившпу :

BSOiqBDsV : эвээв|nuвdшвэ■, : aBdOBAiB^1 : -

SninAjOAUOO J : _ uojeBoujBiod L ;

8пи6вав13* : - aBaoB!inJ :

aBaoBiuBjao^ ; - -эваэвиЬ6А|оу *• : аваэвдв^^ -9B9oeidv£:- -aBaoBoissBjg '- — аваэв1швт^-:- - aBaoB||AqdoAjBO J - авэрюиоцэ1Э^ P ■ *

эвээвоуJ 1 aBaoBipodouaqo* :■

В181шеу\/Ж '• bjpeqddV : aBaoBUBinssojg-1 :

' euqdBQ1 : bjboiuoj* : snukbBO1 *-

XljBS^ : Bsooqnjj Bqaqosna, : 9BUBN pes Bin)ogL :-eeqiv pes Bimeg1 5- dds Bimag *■ * - -dds эваовиу^-:- ■ -xueq1 :

везу*- j” ■ - sqqvL ■- - -dds snuid ^ > ■ -suisbaiAs snuid1-; 1 ■

8 ^

l ■ I ■

I.I

■ Mdaioeu)!

Рис. 3. Результаты палинологического исследования слоев 3, 5–7 разреза 2008 г. (квадраты Л6, М7).

douo и мЬятяи вннАэ

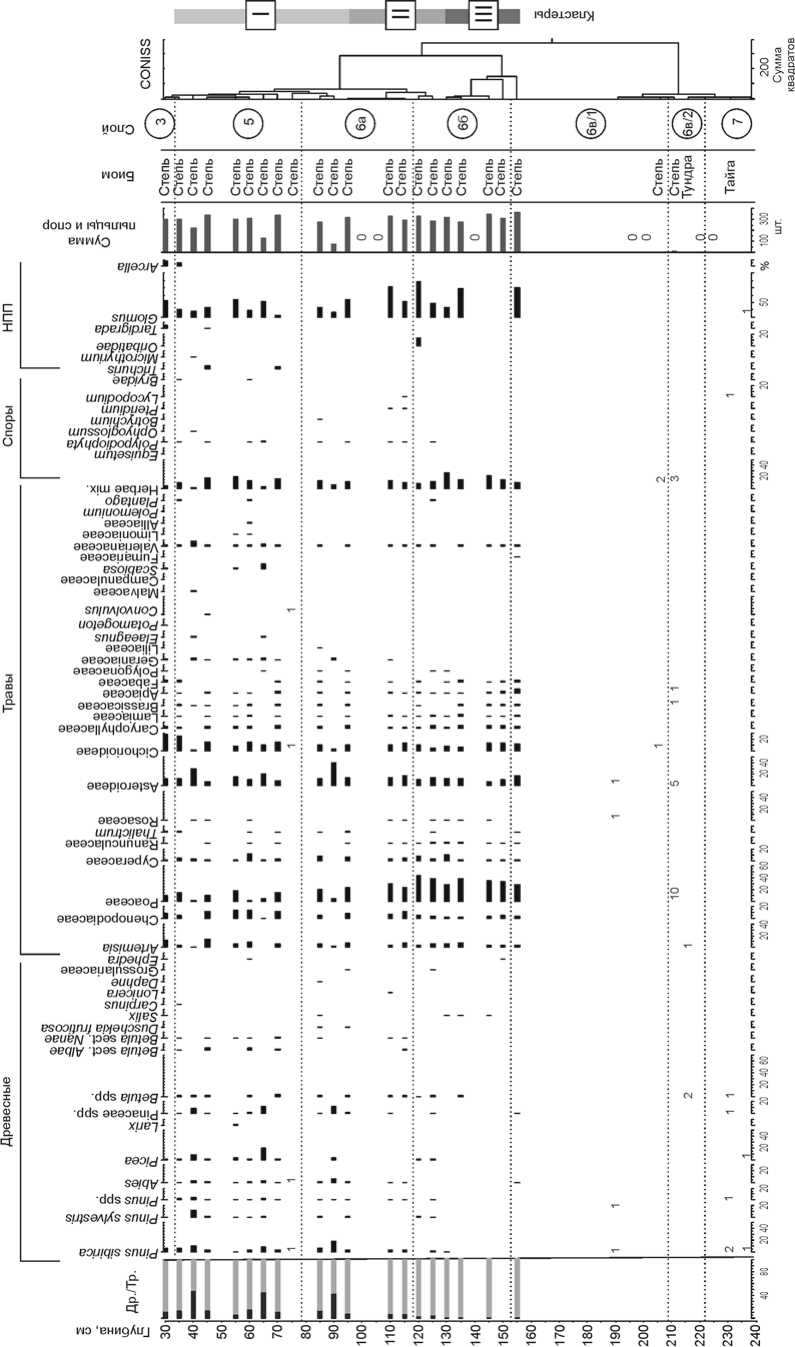

«HhediHahHOx

Рис. 4. Результаты палинологического исследования слоя 6 разреза 2009 г. (квадраты Л8, М8, Н8).

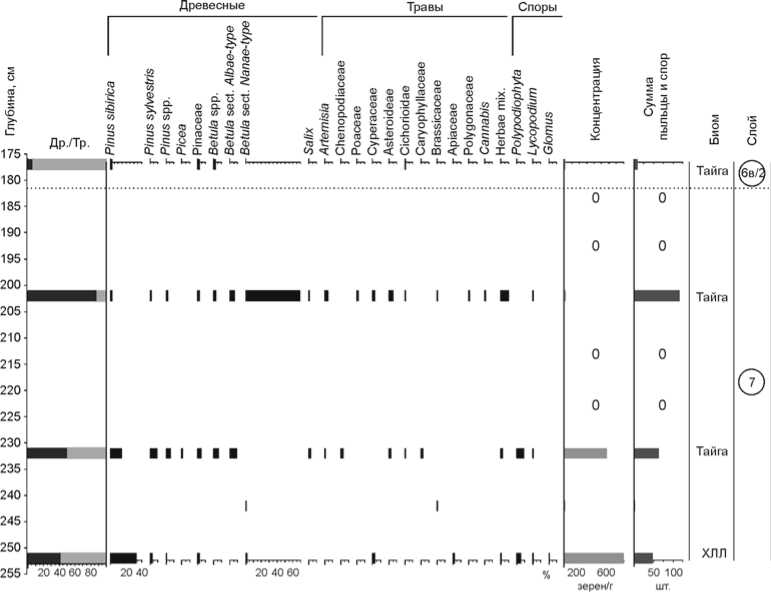

Рис. 5. Результаты палинологического исследования слоев 6В2 и 7 разреза 2009 г. (квадраты Л8, М8).

Усл. обозн. см. рис. 2.

Слой 6а. В целом преобладает пыльца травянистых растений (Poaceae, Asteroideae, Cichorioideae) и реконструируются степные сообщества, хотя в верхней части слоя еще значительно участие хвойных (рис. 3, 4).

Слои 6б и 6в/1. Абсолютно доминирует пыльца травянистых растений. В палиноспектрах разреза 2008 г. существенно возрастает участие злаков, а в спектрах разреза 2009 г. – Cichorioideae и Asteroideae. Методом биомизации реконструируются степные ценозы (см. рис. 3, 4).

Слой 6в/2. В единственном образце из этого слоя в разрезе 2009 г. до 80 % доходит доля пыльцы древесных, представленных в основном сосновыми. В двух пробах из разреза 2008 г. отмечаются пыльцевые зерна злаков, Betula spp. и Asteroideae (см. рис. 3, 5).

Слой 7. Для него характерна низкая концентрация пыльцы и спор, многие пробы «пустые». Из четырех репрезентативных спектров (содержание пыльцы и спор в образцах позволило насчитать статистически значимое количество зерен) по трем реконструируются таежные биомы, а по одному – холодные листопадные леса (см. рис. 3, 5).

В слоях 5 и 6 разреза 2008 г. выделены кластеры, границы которых не совпадают с границами литологических слоев (см. рис. 3).

Кластер I (глубина 35–95 см). Он объединяет спорово-пыльцевые спектры слоя 5 и верхней части слоя 6а.

Отличительной особенностью кластера является относительно высокое процентное содержание пыльцы древесных ( Pinus sibirica , P. sylvestris , Picea ). В верхней части слоя 6а отмечено наибольшее в подразделениях шестого слоя ее количество. Травянистые таксоны представлены в основном сложноцветными (включая Cichorioideae и Artemisia ), злаками и маревыми.

Кластер II (глубина 95–130 см). В него входят па-линоспектры нижней части слоя 6а и верхней слоя 6б. Для кластера характерно резкое уменьшение содержания пыльцы древесных пород, хотя в некоторых спектрах оно все еще достигает 20 %.

Кластер III (глубина 130–160 см). Он включает спорово-пыльцевые спектры нижней части слоя 6б и верха слоя 6в/1. Здесь почти полностью исчезает пыльца деревьев. Другой особенностью является увеличение роли злаков.

Доминирующим биомом, реконструируемым для всех трех кластеров, является степь.

Образцы из нижней части слоя 6в/1, а также из слоев 6в/2 и 7 разреза 2008 г. содержат пыльцевые зерна и споры в минимальных концентрациях, что делает кластеризацию нецелесообразной (см. рис. 3).

Непыльцевые палиноморфы представлены в основном хламидиоспорами эндомикоризного гриба Glomus, который встречается во всех геологических слоях и может служить показателем почвенной эрозии, в т.ч. и в результате человеческой деятельности [van Geel et al., 2003]. В голоценовых слоях встречены остатки раковинной амебы Arcella arenaria var. compressa, космополитного вида, обитающего в моховых подушках или влажной лесной подстилке; и яйцевые оболочки круглого червя власоглава Trichuris trichiura, являющегося паразитом толстой кишки только человека.

Интерпретация данных, полученных по палинологическим записям разрезов 2008 и 2009 гг., позволяет реконструировать существование степей и сухого климата во время накопления отложений голоценового возраста (слои 1–3), а также плейстоценовых – нижней половины слоя 6а, слоев 6б и 6в/1.

В Западной Сибири отложения ермаковского стадиала формировались в условиях тундровых и лесотундровых ландшафтов, которые лишь в конце эпохи сменились северотаежными. Климат менялся от арктического в начале оледенения к умеренно-холодному бореальному в период относительного потепления и вновь к холодному в конце стадиала [Волкова, 1969; Волкова, Кулькова, 1984]. Согласно палинологическим данным, в таежной части Северо-Западного Алтая на заключительном этапе ермаковского времени отмечаются две фазы развития природной обстановки [Природная среда…, 2003]. Первая, c относительно влажным и холодным климатом, характеризуется высоким содержанием пыльцы ели и сосны обыкновенной при резком снижении концентрации пыльцы березы и полном отсутствии пыльцевых зерен широколиственных растений в палинологических спектрах. Во время второй фазы массивы еловой тайги заметно сократились, что отражает изменение климата на более сухой. Распространение степной тундровой и лесотундровой растительности стадии MIS4 фиксируется также в палинологических записях, полученных при глубоководном бурении на оз. Байкал. В бассейне р. Селенги существовали маревые и разнотравно-злаковые степи. Резко-континентальный климат был холодным и аридным [Bezrukova et al., 2003].

Результаты спорово-пыльцевого анализа шестого слоя Чагырской пещеры, вмещающего палеолитические артефакты, в целом хорошо согласуются с полученными при исследовании этих отложений другими естественно-научными методами. Согласно палинологическим материалам, а также данным о видовом составе фауны крупных млекопитающих [Васильев, 2009], шестой слой, вероятно, формировался в условиях относительно сухого климата и господствования степных ландшафтов. Это не противоречит общей схеме развития природной обстановки в финале ермаков-ского стадиала на юге Западной и Восточной Сибири.

Возрастание роли лесных формаций или лесостепи в районе среднего течения Чарыша, что предполагает повышение влажности климата, реконструируется во время накопления пятого слоя и верхней половины слоя 6а. Природные условия в период формирования седьмого слоя также характеризуются развитием лесной растительности.

Заключение

На основе геологических, палинологических и палеонтологических данных, а также результатов прямого датирования можно предположить, что отложения, включающие технокомплекс сибирячихинской культуры Чагырской пещеры, накапливались в период, соответствующий концу четвертой стадии морской изотопной шкалы, и относятся к финалу ермаковского оледенения. В это время в условиях сухого холодного климата в окрестностях Чагырской пещеры были распространены степные ландшафты.