Приверженность к физической активности и характеристики самоотношения к здоровью у студентов ЮУрГУ

Автор: Петрожак Ольга Леонидовна, Стовба Ирина Рашидовна, Столярова Наталья Валерьевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4 т.8, 2015 года.

Бесплатный доступ

На примере исследования двух групп студенток вуза рассматриваются вопросы приверженности физической активности в виде систематического и регулярного занятия в спортивных секциях и освоения различных оздоровительных систем, влияющего на основные факторы и характеристики самоотношения к здоровью и осведомленности в вопросах здорового образа жизни. Установлено, что приверженность к физической активности у девушек сопровождается наличием мотивированного и осознанного самоотношения к здоровью, стремлением получения сведений в области здоровья из компетентных источников. Такие студентки достоверно чаще используют не только меры физической активности, но и психогигиенические меры в виде соблюдения режима сна и отдыха, использования оздоровительных процедур, отказ от вредных привычек. В свою очередь, не имеющие приверженности к физической активности студентки фактически не используют спортивные секции и оздоровительные технологии в качестве мер укрепления здоровья и в большей мере ориентированы на обращение за медицинской помощью с этой целью. В области здоровья: самоотношение к здоровью студентов ЮУрГУ на современном этапе, осведомленность в области здоровья, меры по улучшению здоровья и т. п.

Самооценка, здоровье, приверженность физической активности, студенты вуза, самоотношение к здоровью

Короткий адрес: https://sciup.org/147159995

IDR: 147159995 | УДК: 378.037.1 | DOI: 10.14529/psy150411

Текст краткого сообщения Приверженность к физической активности и характеристики самоотношения к здоровью у студентов ЮУрГУ

Современные тенденции заболеваемости в развитых индустриальных обществах актуализировали идею индивидуальной ответственности человека за состояние своего здоровья. Отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного поведения (Виленский, 2013; Смирнова, 2010; Ушакова, 2007).

Считается, что многие люди в целом считают себя ответственными за свое здоровье, но позволяют себе оправдывать свою несостоятельность либо ограниченность в способности влиять на собственное здоровье сложными современными условиями и недоступными контролю и изменению внешними обстоятельствами жизни, например, экономическими проблемами и кризисами, отсутствием свободного времени, проблемы экологии и др. Отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного поведения (Круглякова, 2003; Смирнова, 2010). Можно предположить, что именно такое объяснение лежит в основе так называемого двойного стандарта в оценке значимости личных усилий человека в сохранении здоровья, проявляющегося амбивалентностью направленности локуса ответственности за формирование, поддержание и укрепление здоровья в ситуации приверженности к здоровому образу жизни, с одной сто- роны, и наличия противодействующих этому факторов, с другой.

В различных поколениях этот феномен может проявляться по-разному. Очевидно, что наименьший уровень проблем со здоровьем должен наблюдаться у лиц подросткового, юношеского и молодого возраста, по крайней мере, по сравнению с более возрастными группами населения. Представляется также очевидным, что именно в этот период онтогенеза начинает формироваться отношение к здоровью, закладываются представления о здоровом образе жизни, развиваются и закрепляются формы и стереотипы поведения, направленного на формирование, поддержание и укрепление здоровья, либо, наоборот, препятствующего этому.

Студенты представляют собой особую социальную группу, для которой характерны более высокие, чем у других сверстников, образовательный ценз, интеллектуальный уровень и социальная активность. В плане влияния периода студенчества на проблему здоровья следует подчеркнуть, что этот этап жизни молодых лиц характеризуется специфическими условиями труда и жизни, необходимостью адаптации к комплексу новых факторов, напряжением компенсаторно-приспособи- тельных систем организма, высокой умственной и психо-эмоциональной нагрузками, вынужденным частым нарушением режимов труда, отдыха и питания. Причем уже первые годы обучения в вузе приводят к напряжению механизма адаптации и ухудшению здоровья (Виленский, 2013; Круглякова, 2003).

Описанные выше специфические особенности образа жизни студентов чаще всего сопровождаются низкой физической активностью молодых людей, несмотря на то, что именно для этого возраста отмечается высокая потребность и необходимость в занятиях спортом, фитнесом, танцами и другими формами проведения свободного времени, сопряженными с достаточно высоким уровнем физической активности. В то же время лишь относительно небольшая (по сравнению с общей численностью студенчества) доля студенческой молодежи испытывает желание и потребность вести такой физически активный образ жизни по собственной инициативе. В лучшем случае, большинство студентов удовлетворяются участием в предусмотренных стандартами высшего образования учебных занятиях физической культурой, имеющих, в основном, общеразвивающую направленность.

Значительно реже студенты выбирают не традиционные формы таких занятий, а участвуют в тех или иных сопряженных с учебным процессом мероприятиях физической подготовки специальной направленности. Многие из них посещают спортивные секции (в том числе и для спортсменов с потенциалом достижения спортивных результатов уровня высших достижений), активно используют другие формы физической активности, создающие не только собственно физическую нагрузку, но и требующие определенной приверженности к такому виду деятельности. Представляется обоснованным применять именно этот термин – «приверженность физической активности», поскольку такого рода деятельность неизбежно связана с определенными ограничениями (например, в пищевом поведении, отказе или ограничении приема алкоголя, табакокурения и т. п.), в соблюдении требований спортивного режима и режима дня, либо даже организации специального графика жизни, учитывающего интересы учебной, физически активной и иных сторон личной жизни студентов. Разумеется, поддержание такой физической активности на протяжении достаточно длительного времени требует определенного целенаправленного потребностно-мотивационного, волевого, смыслообразующего и иного имеющего психологическую природу обеспечения. В этом плане студенты, характеризующиеся приверженностью к систематической физической активности, представляют определенный исследовательский интерес. Другой аспект психологического исследования этой проблемы связан с психолого-педагогическими аспектами проблемы целенаправленного формирования такого вида приверженности в процессе получения высшего образования.

В данном контексте представляется важным тот факт, что физическая активность студентов в процессе обучения, во-первых, влияет на улучшение успеваемости посредством дополнения активной умственной деятельности необходимой физической нагрузкой. В этом случае физическая нагрузка выполняет компенсирующую роль и снимает возникшие в ходе учебы умственное утомление и психоэмоциональный стресс. Во-вторых, высокая физическая активность студентов способствует формированию, сохранению и укреплению их здоровья. Следует отметить, что особой формой приверженности к физической активности являются систематические занятия различными видами оздоровительной двигательной активности, которые носят, в том числе, антистрессовый характер, адаптируют организм к изменяющимся физическим нагрузкам, мотивируют желание к повышению образованности в сфере элементов здорового образа жизни (Круглякова, 2003; Смирнова, 2010).

Таким образом, приверженность к физической активности, особенно ее оздоровительным двигательным видам, выполняет важную роль в формировании мотивированного отношения к здоровому образу жизни и соответствующему поведению, направленному на формирование, поддержание и укрепление здоровья. Такое понимание проблемы предполагает наличие у студентов определенной активной субъектной позиции, обеспечивающей их осознанное, целостное, избирательное и активное отношение к проблеме здоровья. Вышеизложенное обнаруживает очевидную, на наш взгляд, связь с базовыми положениями концепции отношений личности В.Н. Мясищева и позволяет обосновать рассмотрение проблемы принятия личной ответственности за формирование, сохранение и укрепление здоровья с позиций этой концепции. В таком случае наиболее точной формулировкой названия рассматриваемого фено-

Краткие сообщения

мена является «отношение к здоровью», а рассмотрение его в контексте влияния приверженности физической активности в целях влияния на собственное здоровье позволяет уточнить эту формулировку как «самоотно-шение к здоровью» (Круглякова, 2003; Смирнова, 2010).

В связи с вышеизложенным проведено комплексное исследование, направленное на выявление специфических особенностей са-моотношения к здоровью у студентов с различным отношением к вопросам необходимости ведения активной физической деятельности. Проводилось исследование выборки студентов младших курсов (с 1-го по 3-й курсы включительно), обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) – далее ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ЮУрГУ. Выборку составили студенты ЮУрГУ, занимающиеся и не занимающиеся в спортивно-оздоровительных секциях. Первую группу обследованных составили 58 студенток 1–3 курсов, занимающихся в секции «аэробика», «настольный теннис», вторую – 45 студенток 1–3 курсов, не занимающихся физической деятельностью. Исследование проводилось с помощью опросника «Отношение к здоровью» в модификации Р.А. Березовской (Практикум по психологии здоровья, 2005).

В целом в результатах исследования отмечаются незначительные (р<0,05) расхождения в характере распределения в подвыборках

(группах обследованных) самооценки студентками степени субъективной важности собственного здоровья на данный момент: (высокий уровень отмечали 70,0 % студенток 1-й группы и 53,3 % студентов 2-й группы.), а также в удельной доле испытуемых с высокими показателями самооценки субъективной важности собственного здоровья как «одного из инструментов достижения успеха в жизни» (45,2 % – в 1-й группе и 33,4 % – во 2-й группе).

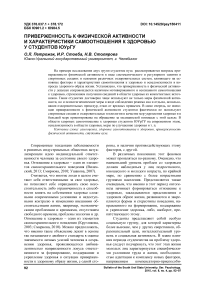

Более существенные различия выявлены в показателях самооценки степени влияния получаемой из различных источников информации по вопросам и проблемам здоровья и здорового образа жизни на общую осведомленность респондентов в этой области (рис. 1).

Представленные на рис. 1 данные и результаты их анализа в исследованных подгруппах позволяют сделать вывод о значительном расхождении самооценок по этому вопросу практически по всем параметрам.

Преобладание для студенток 2-й группы практики обращения за информацией такого рода к книгам, к друзьям и знакомым, к врачам свидетельствует о признании данного источника сведений более авторитетным, однако этот способ информирования не сопровождается стремлением активно заниматься физической культурой. Вместе с тем, можно предположить, что более широкое использование студентками 1-й группы наглядных (СМИ и книги) и профессиональных источников информации (врачи и другие специалисты) даёт им больший стимул в формировании мотивации для занятий физкультурой и спортом.

Рис. 1. Сравнительная характеристика самооценки студентками младших курсов важности информации в области здоровья, получаемой из различных источников

Более информативными и представляющими больший интерес в психологическом отношении являются результаты исследования самоотношения к «необходимости осуществления с достаточной регулярностью мер, методов и приемов, принимаемых для поддержания здоровья» (рис. 2).

Помимо того, что для девушек 1-й группы физические упражнения являются основным средством поддержания здоровья, можно отметить, что они опережают вторую группу по удельному весу принимаемых мер для поддержания здоровья.

Так, в два раза больше респондентов первой группы соблюдают режим сна и отдыха, посещают баню или сауну, не имеют вредных привычек. В то же время почти равное количество опрошенных в двух группах соблюдают диету, закаливаются и контролируют свой вес. Следует отметить, что количество студенток 2-й группы, посещающих врача с профилактической целью, в три раза превышает количество опрошенных первой группы.

Находит свое логичное объяснение факт применения регулярных системных физических упражнений (осуществляемых преимущественно во время занятий в спортивных секциях либо в ходе освоения специальных оздоровительных систем) девушками 1-й группы, при этом представительницы 2-й группы отмечают, что совершенно не используют эти способы и формы поддержания здоровья. В целом можно отметить, что у пред- ставительниц первой группы удельный вес относительно простых и не затратных мер поддержания здоровья (соблюдение режима сна и отдыха, посещение бани и сауны в качестве оздоровительных процедур, отказ от вредных привычек) почти по всем параметрам превышает аналогичные показатели у девушек второй группы. Относительно одинаковым для девушек обеих групп является соблюдение диеты, закаливание и контроль своего веса как мер сохранения здоровья. Представляется важным, что почти треть студенток 2-й группы в три раза чаще, чем их сверстницы, посещают врача с профилактической целью. Вероятно, такого рода данные объясняют причину низкой приверженности ведению физически активной жизни – ориентирование на поиск поддержки со стороны в вопросах формирования, поддержания и укрепления здоровья. Весьма вероятно, что этот феномен может объясняться внешней ориентацией локуса контроля в сфере здоровья, что требует дополнительного психологического исследования. Косвенным свидетельством в пользу такого вывода являются данные о том, что в качестве мер, принимаемых при том или ином недомогании, студентки 2-й группы в большей мере (р<0,01) обращаются за помощью к врачу (50,0 % респондентов 2-й группы против 35,3 % численности 1-й группы).

Среди причин и объяснений недостаточной или нерегулярной заботы о здоровье в обеих группах почти половина респондентов

Рис. 2. Перечни и частота использования методов и приемов, принимаемых с достаточной регулярностью для поддержания здоровья испытуемыми 1 и 2 группы

Краткие сообщения

(по 45 % численности выборки) называют имеющие в целом психологическую природу факторы отсутствия силы воли и нехватки времени вследствие большой загруженности учебными и иными делами на фоне неумения организовать и структурировать свою деятельность. В то же время показатели самоот-ношения респондентов по характеристикам «мер, принимаемыех при наличии недомогания», показывают, что студентки 2-й группы в большей мере обращаются за помощью к врачу (50,0 % – 1 гр., 35,3 % – 2 гр.).

Большая разница проявляется в самооценке отношения к собственному здоровью, как к самоценному явлению. Такого рода самооценка исследовалась структурированно с учетом ее распределения по определенным шкалам методики: ценностно-мотивационной, эмоциональной, когнитивной и поведенческой.

Более 90 % респондентов 1-й группы имеют адекватное (по критериям методики) само-отношение к своему здоровью как в целом, так и по определенным шкалам, при том, что аналогичные характеристики самооценки отмечаются только у 66,7% студенток 2-й группы). В целом преобладание адекватного самоотноше-ния к здоровью у большинства респондентов свидетельствует о понимании ими роли здоровья в обеспечении жизнедеятельности, необходимости поддержания здоровья и наличии осведомленности о способах его укрепления, а также внимательного отношения к своему функциональному состоянию вне зависимости от характера приверженности к введению физически активного образа жизни.

Таким образом, 1-я группа девушек придает здоровью более высокие значения в иерархии жизненных ценностей, чем представительницы 2-й группы. Большинство респонденток обеих групп в незначимо различаю- щейся степени согласны с тем, что здоровье является важным фактором для достижения успеха в жизни.

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о значительном влиянии приверженности студенток к ведению физически активного образа жизни, проявляющегося, в частности, активным и регулярным участием в различных спортивно-оздоровительных секциях и освоением различных оздоровительных систем и отношением к своему здоровью. Именно такие студентки отличаются пониманием роли физической активности в формировании, поддержании и укреплении здоровья; большей осведомленностью и адекватной информированностью в этих вопросах, что сопровождается более высокими показателями самоотношения к здоровью в целом, а также влияет на формирование ценностно-мотивационной, эмоциональной, когнитивной и поведенческой составляющих, направленных на поддержание здоровья.

Список литературы Приверженность к физической активности и характеристики самоотношения к здоровью у студентов ЮУрГУ

- Виленский, М.Я. Физическая физкультура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие/М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. -М.: КНОРУС, 2013. -240 с.

- Практикум по психологии здоровья/под ред. Г.С. Никифорова. -СПб.: Питер, 2005. -351 с.

- Круглякова, И.П. Приоритетные факторы, влияющие на здоровье студенческой молодежи/И.П. Круглякова. -Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2003. -Вып. 2. -№ 5(21). -С. 140-141.

- Смирнова, А.Н. Болезни цивилизации/А.Н. Смирнова. -СПб.: Валеология, 2010. -242 с.

- Ушакова, Я.В. Здоровье студентов и факторы его формирования/Я.В. Ушакова//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -2007. -№ 4. -С. 197-202.