Проблема перспектив нефтегазоносности слабоизученных северных областей Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции

Автор: Соболев П.Н., Мигурский Ф.А., Акимова З.З., Горлов Д.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Значительные масштабы развития отложений рифея в осадочном чехле на фоне открытий промышленных залежей нефти и газа в докембрийских отложениях на западе Сибирской платформы (Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Собинско-Пайгинское месторождения и др.) обусловливают рассмотрение общей региональной проблемы перспектив нефтегазоносности слабоизученных, но на протяжении более полувека высоко оцениваемых северо-западных и северных нефтегазоносных областей в первую очередь с точки зрения исследования очагов нефтегазовой генерации, в том числе рифейского возраста. Перспективы нефтегазоносности могут быть связаны в значительной степени с очагом (возможно очагами), приуроченным к восточному борту Ангаро-Котуйского погребенного прогиба. Характер распространения нефтегазоматеринских свит рифейского возраста, их выдержанность, изменения генерационных свойств до настоящего времени являются недоизученными. Существует необходимость создания современной геологической модели строения исследуемой территории и реконструкции основных событий формирования нефтегазовых скоплений. Для дальнейшего планирования региональных геолого-разведочных работ в слабоисследованных областях Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции необходимо четко обозначить существующую проблему количественной ресурсной оценки этих земель и для ее решения выполнить реконструкции нефтегазовых осадочно-миграционных процессов, основанные на построении геологической модели исследуемой территории

Ангаро-котуйский прогиб, анабарский щит, курейская синеклиза, катангская седловина, аянская толща, берейская толща, усть-ильинская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/14131648

IDR: 14131648 | УДК: 551 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-43-52

Текст научной статьи Проблема перспектив нефтегазоносности слабоизученных северных областей Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции

По результатам последней Государственной количественной оценки (на 01.01.2021 г.) извлекаемые начальные суммарные ресурсы нефти Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции оцениваются в 13 млрд т. По этому параметру Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция является одной из самых перспективных в РФ. Степень разведанности составляет всего 24,4 %. Однако необходимо отметить, что сотни миллионов тонн начальных суммарных ресурсов УВ слабоизученных областей этой провинции, таких как Северо-Тунгусская, Сюгджер-ская, Анабарская нефтегазоносные области (НГО), не изменяются и не переходят в запасы на протяжении десятилетий. За эти годы на данной территории так и не было открыто месторождений УВ. Вероятно, существует проблема ресурсной оценки указанных НГО. Требуются научные исследования, результаты которых смогут обосновать или опровергнуть нефтегазовую перспективность слабоизу-ченных НГО Лено-Тунгусской провинции.

Методология региональных геолого-разведочных работ на УВ

Представления о перспективах нефтегазоносности отдельных регионов в большинстве современных научных работ основываются на анализе нефтегазовых систем, предполагающем изучение таких процессов, как генерация, миграция, аккумуляция, сохранность УВ [1, 2]. Исследование очагов нефтегазовой генерации при отсутствии открытий скоплений нефти и газа в возможных областях аккумуляции является важнейшей частью анализа нефтегазовых систем, в зависимости от результатов которого решается вопрос о необходимости продолжения геолого-разведочных работ.

Таким образом, сценарии выполнения геолого-разведочных работ регионального этапа следует разделять на два возможных варианта. В обоих случаях на начальной стадии акцент делается на изучение областей аккумуляции. Подготавливаются и разбуриваются площади и ловушки, способные содержать и контролировать крупные скопления нефти или газа. В первом, оптимистическом варианте, когда достигнуты положительные результаты, дальнейшие работы планируются с учетом полученных данных: масштаба залежей и притоков, степени заполненности отдельных ловушек, характера нефте- или газонасыщения и, как следствие, расположения предполагаемых нефтяной и газовой зон нефтегазовой системы и т. п. После получения основных данных об особенностях геологического строения осадочного бассейна с помощью региональных сейсмических профилей и глубоких опорных скважин в наиболее перспективных областях аккумуляции (на антеклизах и т. п.) выполняются структурные построения для стратифицированных горизонтов основных региональных резервуаров нефтегазоносных комплексов. Возможные самые перспективные крупные структурные ловушки

(реже стратиграфически или литологически экранированные), являющиеся типовыми для отдельных зон нефтегазонакопления, оцениваются с помощью параметрического и поискового бурения. Основным результатом таких работ будет оценка нефтегазоносности систем ловушек, зон нефтега-зонакопления, т. е. объектов региональных геолого-разведочных исследований [3].

В ином случае, если исследования перспективных областей аккумуляции не дают положительных результатов, притоки не получены, возникает необходимость пройти длительную, затратную и часто экономически неокупаемую процедуру обоснования бесперспективности (перспективности) территории. В этих случаях необходимо начать исследования очагов нефтегазовой генерации, которые И.О. Брод называл «седиментационными прогибами» [1, 4]. Они могут отличаться наличием и характером материнских отложений, концентрациями ОВ, термобарическими и геохимическими параметрами. Если нефтегазовых систем не будет обнаружено (отсутствуют потенциально нефтегазоматеринские свиты или они не реализовали свой генерационный потенциал, или имеются следы палеомиграций, но все палеозалежи расформированы и т. д.), исследованные земли следует признать бесперспективными, высокорисковыми и исключить из перечня территорий, пригодных для постановки государственных региональных геолого-разведочных работ.

Проблема ресурсной оценки слабоизученных НГО

Именно второй вариант исследований нефтегазовых систем, вероятно, необходим для слабо-изученных НГО Сибирской платформы, таких как Северо-Тунгусская, Катангская, Анабарская и Сюгд-жерская. В 1960–1970-е гг. на этой территории были выделены крупные положительные структуры I порядка: Ледянский, Аянский, Анамский, Юкте-лийский, Кочечумский, Турунский и Илимпейский своды, многие из которых были изучены глубоким бурением. В эти годы были пробурены Туринская, Учаминская, Кирамкинская, Вивинская и другие опорные и параметрические скважины. В течение 1980-х и начала 1990-х гг. здесь был заложен ряд параметрических скважин, в том числе в отдаленных северных частях региона, где до этого глубокое бурение вообще не проводилось. В 1990–1992 гг. здесь пробурены Чириндинская и Ледянская параметрические скважины. В целом на территории Северо-Тунгусской НГО пробурено 5 опорных, 13 параметрических и 1 поисковая скважина. В 2021 г. аварией выведена из бурения Чамбэн-ская параметрическая скважина, заложенная на месте такой же неудачной скв. Средне-Таймурин-ская-272. Продолжается бурение параметрической скв. Канандинская-1. В целом плотность бурения изменяется от 0,1 м/км2 в районах Северо-Тунгусской и Анабарской НГО до 2 м/км2 в промышленно

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР нефтегазоносной Катангской НГО. Таким образом, признавая весьма низкую опоискованность осадочного чехла центральных и северных частей Сибирской платформы, вероятно, следует признать и то, что оценка нефтегазоносности, в том числе достаточно крупных и надежно картируемых объектов, перспективных зон аккумуляции УВ, не увенчалась успехом на этой территории и дальнейшие исследования требуется проводить уже на иной научной основе.

В связи с этим следует указать, что, несмотря на низкую изученность, существует несколько благоприятных факторов, предопределяющих высокие перспективы нефтегазоносности нижне-среднекембрийских и, возможно, ордовикских и силурийских отложений.

Во-первых, с юга Северо-Тунгусскую НГО ограничивает Великая Сибирская система барьерных рифов [5], в состав которой входит Западно-Якутский барьерно-рифовый комплекс. Биогермы этой зоны и связанные с ними ловушки, возможно контролирующие неоткрытые залежи УВ, могут рассматриваться в качестве перспективной зоны неф-тегазонакопления.

Во-вторых, определенные перспективы нефтегазоносности связывают не только с генерационным потенциалом куонамской свиты, способной генерировать и направлять миграционные потоки УВ в прилегающие к очагам транзитные коллекторы и затем в резервуары ловушек. Возможны также промышленно значимые скопления автохтонной нефти в самих слабопроницаемых существенно глинистых коллекторах нефтегазоматеринских пород этого уровня [6].

В-третьих, существуют возможности миграции нефти и газа в перекрывающий куонамскую свиту клиноформный комплекс. Проницаемые части клиноформ, сформированные в майском веке в пределах Северо-Тунгусской НГО, оказались перекрыты глинисто-карбонатными шельфовыми отложениями среднего - верхнего кембрия, которые могут выступать в роли надежного флюидоупора [7].

В работе А.Э. Конторовича с соавторами [5] показано, что критический момент реализации генерационного потенциала куонамской свиты на территории Туринской впадины пришелся на середину палеозоя. Поэтому проблемой является факт того, что образовавшиеся в центральных, западных и северо-западных районах залежи УВ, весьма вероятно, оказались в значительной мере разрушены, в меньшей степени переформированы на рубеже перми и триаса в результате весьма активной тек-тономагматической деятельности [5]. Существенно снижает перспективы сохранности залежей УВ на территории, прилегающей к Туринскому очагу, отсутствие нижнекембрийского экрана солей (рис. 1).

В связи с этим наилучшими перспективами, вероятно, обладают восточная часть Северо-Тунгусской, западные части Анабарской, Сюгджерской и особенно подсолевые территории Катангской НГО. Кроме того, для всех этих районов важным аспектом является наличие генерационного потенциала докембрийских отложений, в первую очередь пород рифея, выполняющих так называемый Ангаро-Ко-туйский погребенный прогиб.

Советскими, а затем и российскими геологами природа этого прогиба рассматривалась исключительно с точки зрения его дивергентного, рифто-генно-авлакогенного происхождения1, 2 [8]. Однако такая общепринятая точка зрения существенно противоречит, с одной стороны, данным глубинных сейсмических и буровых исследований, показавшим высокую степень дислоцированности и метаморфической преобразованности западного «борта» этого погребенного прогиба.

С другой стороны, целая система аналогичных докембрийских прогибов известна для южных материков земного шара, фрагментов древнего материка Гондвана [9]. Для этих континентов также характерны многочисленные региональные нео-протерозойские линейные синформы. Часто они доступны для исследований на поверхности. Практически во всех случаях они имеют прискладчатые, дислоцированные орогенезом ограничения, характерные для краевых (предгорных) прогибов, и интерпретируются в качестве предгорных прогибов складчатых поясов, коллизионно спаявших воедино архей-протерозойские древние ядра кратонов [9]. В свете этих фактов весьма вероятно, что борта Ангаро-Котуйского погребенного прогиба имеют разную геологическую природу и перспективы нефтегазоносности западной и восточной периферий значительно отличаются в пользу востока [10].

Генерационный потенциал рифейских отложений

Для рифейского стратиграфического уровня результаты исследований, свидетельствующие о наличии интервалов осадочного чехла с высокими показателями Сорг, изложены в многочисленных публикациях. Например, известно, что на восточном борту прогиба, а именно на западном и северном склонах Анабарской антеклизы, в качестве нефтегазоматеринской породы рассматриваются отложения усть-ильинской свиты [10–12].

Базальные песчаники низов усть-ильинской свиты характеризуются очень низким содержанием ОВ, доля Сорг в них составляет сотые процента. Аналогичные его концентрации отмечены в прослоях карбонатных пород, в доломитовых мергелях, глинистых доломитах. Максимальные концентрации рассеянного ОВ типичны для аргиллитов этой

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

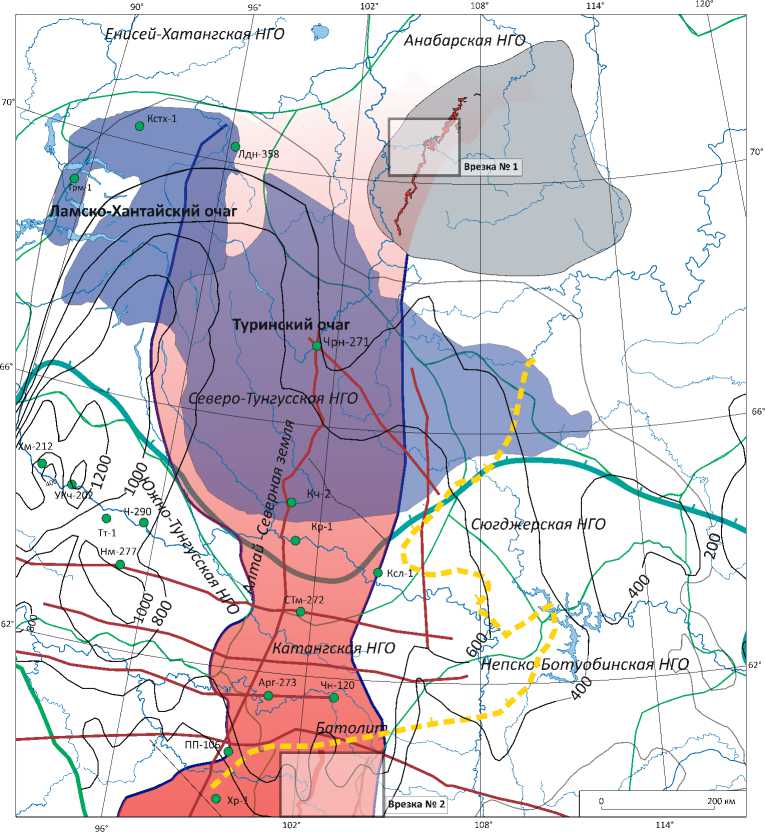

Рис. 1. Карта распространения очагов нефтегазовой генерации северо-запада Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции

Fig. 1. Map of oil and gas kitchen area occurrence in the north-western part of Lena-Tungussky Petroleum Province

^i И2 Шз И4 О5 И6 О7 Os £E39

-

1 — изолинии суммарной толщины траппов, вскрытых бурением, м; 2 — скважины; 3 — границы (a — НГО, b — НГП); 4 — северная граница нижнекембрийских солей по [1]; 5 — северо-западная граница зоны бурых углей в приповерхностных условиях; 6 — региональные сейсмические профили; 7 — Ангаро-Котуйский погребенный прогиб (по данным Ю.А. Филипцова); 8 — Ламско-Хантайский и Туринский очаги (по данным Е.С. Ярославцевой и Л.М. Бурштейна); 9 — выходы на поверхность усть-ильинской свиты (на севере) и под предвендский эрозионный срез аянской и берейской толщ (на юге)

свиты. Содержание Сорг в них меняется довольно значительно — от 0,02 до 2,19 %, в среднем 0,45 %. Преобладают значения 0,3-0,6 %. В алевролитах и глинистых алевролитах среднее содержание Сорг ниже — 0,28 %, его значение варьирует от 0,02 до 2,36 % [15].

Следует отметить, что приведенные аналитические данные отличаются от более ранних сведений других авторов. Так, в работе [13] отмечается, что средние концентрации Сорг в аргиллитах и алевро-аргиллитах усть-ильинской свиты составляют 0,60,7 %, а максимальные достигают 6-7 %.

В целом, согласно проведенным аналитическим исследованиям пород усть-ильинской свиты, можно констатировать, что рассеянное ОВ этих отложений сходно с ОВ, вероятно, более моло-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

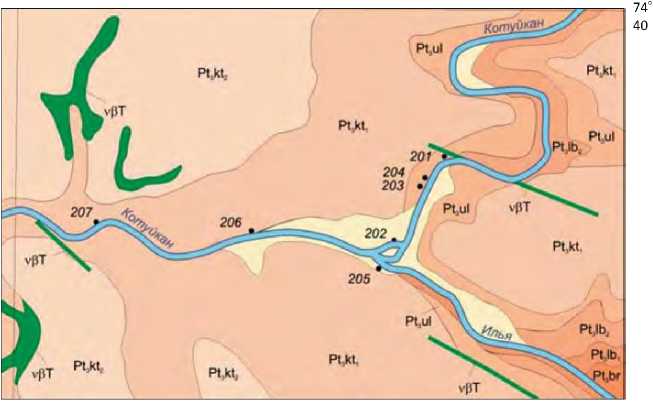

Рис. 2. Места отбора образцов усть-ильинской свиты по данным [15]

(см. рис. 1, врезка № 1, основа — геологическая карта, лист R-48-XV, XVI)

Fig. 2. Stations of Ust’-Il’insky Fm sampling according to [15] (Fig. 1, frame #1, the base is geological map, R-48-XV, XVI Sheet)

105о

Pt3kt 1 205 2

1 — свиты (Pt3kt — котуйканская, Pt3ul — усть-ильинская, Pt3lb — лабазстах-ская, Pt3br — бурдурская); 2 — номера обнажений рифейских отложений

1 — formations (Pt3kt — Kotuikansky, Pt3ul — Ust’-Il’insky, Pt3lb — Labazstakhsky, Pt3br — Burdursky); 2 — reference numbers of Riphean outcrops/exposures дых рифейских нефтематеринских пород южной части Ангаро-Котуйского погребенного прогиба (аянская толща) и Алдано-Майской впадины (мал-гинская свита). Судя по пиролитическим данным, оно обладает несколько пониженным генерационным потенциалом по сравнению с этими нефтематеринскими породами2.

При этом, вероятно, общей проблемой ри-фейских нефтегазоматеринских пород Сибирской платформы является выдержанность и прослеживаемость не только обогащенных ОВ прослоев, но и стратиграфических единиц (толщ, свит, подсвит), относимых к нефтегазоматеринским. Например, верхнемалгинская подсвита, содержащая черносланцевые пачки, обнажается и описана лишь в одном месте — Малгинских скалах, в среднем течении р. Мая. Также непросто обстоит дело и с усть-ильинской свитой, обнажающейся в правом борту р. Котуйкан, в 2 км выше устья его левого притока р. Илья. Если взглянуть на геологическую карту (рис. 2, лист R-48-XV, XVI), можно заметить, что усть-ильинская свита в полном составе резко выпадает из разреза по левому берегу р. Котуйкан, в 2 км выше обнажения, и по левому берегу р. Илья, сразу выше ее устья. Вполне возможно, что такое картирование может быть объяснено качеством геологической съемки, однако этот вопрос требует специальных исследований.

Верхнемалгинская подсвита среднерифейской малгинской свиты рассматривается многими ис- следователями в качестве весьма перспективной в плане нефтегенерации. Она изучена в районе среднего течения р. Мая (Малгинские скалы) в пределах Алдано-Майской впадины, на востоке Сибирской платформы, не имеет твердо доказанного широкого распространения по площади и не представляет интереса для рассматриваемого в настоящей статье региона.

В то же время на Собинском валу и в северной части Катангской седловины скважинами вскрыта аянская толща, согласно залегающая на нижележащих отложениях. Эрозионный выход толщи под отложения венда протягивается вдоль выступа кристаллического фундамента Непско-Ботуобинской антеклизы. При этом сама она моноклинально погружается в западном направлении. Аянская толща изучена в керне двух скважин — Копоктинская-134, Верхнечамбинская-1 и на всю толщину вскрыта скв. Собинская-131, где ее мощность составила 140 м. Шлам этой скважины был исследован геохимиками СНИИГГиМС [11] и ВНИИгеосистем [14]. В скв. Собинская-131 верхняя часть аянской толщи в интервале 3040,5-3055,6 м сложена аргиллитами зелеными и зеленовато-серыми, с прослоями (до 3 см) черных аргиллитов. Ниже породы приобретают более темную окраску, и с глубины 3070,7 м черные аргиллиты становятся преобладающими. Пачка черных аргиллитов прослеживается до глубины около 3090 м. Ниже, до глубины 3099,4 м, опять наблюдаются зеленоватые аргиллиты. Следующий отбор керна в скв. Собинская-131 был произведен в интервале 3130,2–3145,6 м, где были вскрыты красно-бурые аргиллиты с прослоями зеленоватых.

Таким образом, в скв. Собинская-131 нижняя часть аянской толщи представлена красноцветными породами, не содержащими ОВ в значимых количествах. Пачка углеродистых черных аргиллитов прослежена по керну в интервале 3070,7–3090 м. Это подтверждают анализы шлама, выполненные А.И. Ларичевым в СНИИГГиМС, согласно которым содержания Сорг аргиллитов в интервале 3041,5–3087,6 м оставляют 1,28–3,2 % [11]. Также соответствует описанию, представленному выше, выполненный Н.В. Лопатиным пиролиз образцов керна во ВНИИгеосистем, в соответствии с которым зеленоватые и красно-бурые аргиллиты имеют содержания Сорг 0,15–0,7 и 0,13 % соответственно, а черные углеродистые аргиллиты — 1,25–2,18 % [14].

Скважина Копоктинская-134 вскрыла аянскую толщу в интервале более 100 м. Породы представлены преобладающими черными доломитистыми аргиллитами тонкослоистыми с очень тонкими (до 2–3 мм мощностью) подчиненными слойками зеленоватого аргиллита. Черные аргиллиты обогащены Сорг до 2,16–3,19 %. Такие же углеродистые аргиллиты подняты на поверхность в керне из призабойной части скв. Верхнечамбинская-1. Таким образом, пачка углеродистых аргиллитов аян-ской толщи имеет доказанную керном мощность в скв. Собинская-131 около 20 м, а в скв. Копоктин-ская-134 — около 70 м (с некоторыми пропусками в отборе керна)2.

Скважина Собинская-41 была заложена в зоне развития на предвендской эрозионной поверхности отложений ушиктинской толщи, перекрывающей аянскую. После вскрытия ушиктинских доломитов мощностью около 9 м скв. Собинская-41 вскрыла аргиллиты аянской толщи. Проведенное Н.В. Лопатиным изучение вскрытых отложений подтвердило, что аянская толща в скв. Собинская-41 также обогащена Сорг до 0,88-3,93 %2.

Проба из скв. Собинская-131, отобранная с наибольшей глубины, на которой были вскрыты аянские отложения, практически совпадает по всем замеренным параметрам с пробами из скважин Вехнечамбинская и Копоктинская. В пробах из скважин Собинские-9, 10 с меньших глубин отбора фиксируется меньшая степень катагенеза ОВ. Особенно низкими показателями, соответствующими градации МК2, отличаются пробы из скв. Собин-ская-9, отобранные на самой малой глубине, в керогене которых концентрации углерода составляют 79,8–82,5 %. Эти данные свидетельствуют о том, что преобразованность ОВ аянской толщи на время эрозионного предвендского этапа развития территории была невысокой (не выше градации МК2, по данным имеющихся анализов аянской толщи) [11].

Кроме аянской, в пределах Катангской седловины обогащенные ОВ прослои и пачки установлены также в берейской толще, залегающей в среднери- фейском интервале ниже аянской2. Берейская толща полностью пересечена скв. Южно-Чуньская-107, а ее верхняя часть вскрыта скв. Чемдальская-115. Полученные сведения о катагенетической преобразованности берейской толщи из скв. Чемдаль-ская-115 — также до градации МК2 — позволяют сделать обоснованный вывод о том, что ОВ залегающей стратиграфически выше аянской толщи к началу вендского этапа осадконакопления было еще менее преобразовано и не вошло в зону массовой генерации нефти, по крайней мере в широкой полосе, протягивающейся с севера на юг вдоль границы Ангаро-Котуйского рифейского прогиба: от выхода аянской толщи в предвендский эрозионный срез и далее на запад, где она была погружена в то время на небольшую глубину.

К приведенным выше фактам можно добавить, что имеются материалы по скв. Чуньская-120, пробуренной в северной части Катангской седловины (см. рис. 1). Здесь, в верхней части рифейских отложений, в интервале глубин 3982,4-3983,1 м, согласно аналитическим данным, отмечены прослои аргиллитов с содержаниями Сорг 2,38–9,99 %. По мнению специалистов КНИИГГиМС, в этой скважине вскрыты аналоги ирэмэкэнской свиты, сохранившиеся от предвендского размыва. Однако, если посмотреть на карту расположения Чуньской скважины на рис. 1, можно допустить сопоставление вскрытых скважиной обогащенных ОВ прослоев с продолжениями в предвендском эрозионном срезе субмеридиональных выходов аянской или берей-ской толщ (рис. 3; см. рис. 1).

При погружении территории в венде - фанеро-зое на значительной восточной части Ангаро-Котуй-ского прогиба ОВ аянской толщи (сохранившейся от предвендского размыва) достигло наблюдаемой в настоящее время катагенетической преобразованности. В пределах Катангской седловины это произошло на этапе наибольших палеопогружений в раннем триасе. Сейсмические данные о геологическом строении территории свидетельствуют о том, что отложения аянской толщи протягиваются в северном направлении с Собинского вала (современные глубины 2710–2750 м) через Ванаварский структурный залив (глубины 3400-3500 м в скважинах Верхнечам-бинская-1 и Копоктинская-134) еще далее на север, погружаясь на глубины 4,5-5 км и более2.

Это может означать, что богатый нефтегенерационный потенциал аянской толщи, еще не реализованный к началу вендского этапа осадконакопления, был частично (на Собинском валу и к северу от него) и полностью (существенно западнее линии выхода на эрозионную предвендскую поверхность, в пределах глубокопогруженной части на северном склоне Катангской седловины и в Курейской синеклизе) реализован к концу раннего триаса. Генерированные аянской толщей значительные объемы нефти, а в более погруженных районах — газа должны были аккумулироваться в ловушках верхней части рифейского комплекса отложений и

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

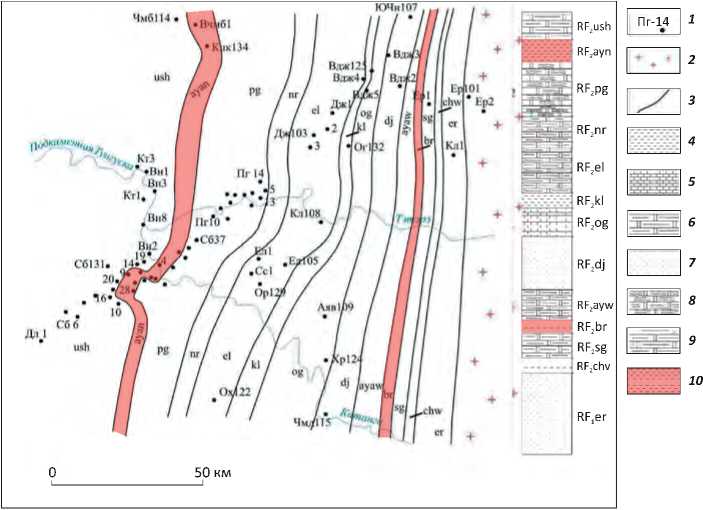

Рис. 3. Схематическая геологическая карта предвендской эрозионной поверхности Катангской седловины (по Ю.А. Филипцову [13]) (см. рис. 1, врезка № 2)

Fig. 3. Schematic geological map of the pre-Vendian erosion surface within the Katangsky saddle (according to Yu. A. Filiptsov [13]) (Fig. 1, frame #2)

1 — нефтегазовые скважины; 2 — гранитоиды кристаллического фундамента; 3 — геологические границы распространения толщ рифея на предвендской поверхности; 4 — аргиллиты; 5 — доломиты; 6 — глинистые доломиты; 7 — песчаники; 8 — пластово-строматолитовые доломиты; 9 — глинистые доломиты со строматолитами; 10 — возможные нефтегазоматеринские толщи.

Толщи: RF2ush — ушиктинская, RF2ayn — аянская, RF2pg — пайгинская, RF2nr — нерюндинская, RF2el — елохтинская, RF2kl — кулиндинская, RF2og — огневская, RF2dj — джелиндуконская, RF2ayw — аявинская, RF2br — берейская, RF2sg — сегочамбинская, RF2chv — чуварская, RF1er — ереминская

-

1 — oil and gas wells; 2 — granitoids of crystalline Basement; 3 — geological boundaries of Riphean series occurrence at pre-Vendian surface; 4 — claystone; 5 — dolomite; 6 — argillaceous dolomite; 7 — sandstone; 8 — stratal-stromatolite dolomite; 9 — argillaceous dolomite with stromatolites; 10 — possible source formations.

Sequences: RF2ush — Ushiktinsky, RF2ayn — Ayansky, RF2pg — Paiginsky, RF2nr — Neryundinsky, RF2el — Elokhtinsky, RF2kl — Kulindinsky, RF2og — Ognevsky, RF2dj — Dzhelindukonsky, RF2ayw — Ayavinsky, RF2br — Bereisky, RF2sg — Segochambinsky, RF2chv — Chuvarsky, RF1er — Ereminsky в перекрывающих подсолевых отложениях венда. Граница распространения пород усть-ильинской свиты нижнего (среднего?) рифея носит прогнозный, предположительный характер. Особенно неясно ее продолжение в западном и южном направлениях — в зоны глубокого погружения в Курейской синеклизе и по простиранию выходов на погребенную эрозионную поверхность рифея. В крайней северной части Анабарской антеклизы, у границы с Анабаро-Хатангской седловиной, глубоким бурени- ем вскрыты возможные аналоги пород усть-ильин-ской свиты. В скв. Костроминская-1, в интервале 1560–1720 м, вскрыта толща темноцветных до черных сланцеватых аргиллитов с содержанием Сорг до 1,46 % [15]. Еще севернее, в скв. Хорудулахская-1, в интервале 2680–2920 м, вскрыта толща темных глинистых доломитов с прослоями черных мергелей и аргиллитов. По единичным определениям содержание Сорг в этих породах 1,69–2,17 %. Таким образом, можно предполагать, что в северном направлении от бассейна р. Котуйкан при увеличении общей толщины свиты в ее составе возрастает доля карбонатного материала.

В восточном направлении, в сторону Анабарского щита, и южном направлении граница свиты определяется положением среднепалеозойского [15, 16] и предвендского эрозионного среза. Возможности распространения нефтегазоматеринской породы усть-ильинской свиты в юго-западном направлении неясны, но представляют наибольший интерес, поскольку не исключено их продолжение в южную часть Курейской синеклизы. В этом случае потенциал рассматриваемой территории повышается [13].

Аянская, в большей степени берейская толщи и усть-ильинская свита занимают близкое геолого-стратиграфическое положение в рифейском разрезе восточного борта Ангаро-Котуйского прогиба. Однако отсутствие геологической модели этой масштабной погребенной структуры в настоящее время не позволяет выполнить реконструкции процессов генерации, миграции, аккумуляции, сохранности УВ. Соответственно, нефтегазовые перспективы северных НГО Сибирской платформы до настоящего времени не являются в достаточной степени изученными и обоснованными. Для исследования этой проблемы представляется необходимым решить целый ряд задач.

В первую очередь нужно собрать сейсмические данные, материалы бурения, в том числе и по колонковым скважинам, выполнить корреляцию основных отражающих горизонтов докембрийской части разреза, уточнить старые и выполнить новые структурные построения по отражающим горизонтам, связанным со стратифицированными образованиями докембрия, включая максимально приближенные к положению в разрезе усть-ильинской свиты и аянской толщи.

На основе выполненных структурных построений требуется создать геологическую модель с учетом всех геолого-геохимических, литологических и фильтрационно-емкостных показателей, полученных по результатам анализа скважинных данных и материалов полевых исследований.

Важным вопросом, требующим решения, является также оценка масштабов денудации рифей-ских, вендских и нижнепалеозойских образований на западном склоне Анабарского мегасвода.

С точки зрения геохимических критериев перспектив нижней части осадочного чехла, в том числе и венда – рифея, важно провести сравнительное изучение рассеянного ОВ вероятных нефтегазоматеринских пород (усть-ильинская, аянская, ма-дринская, ирэмэкэнская свиты) и миграционных нафтидов из наиболее крупных поверхностных их скоплений. Таких скоплений известно два. Эти нафтиды, к сожалению, до сих пор не изучены современными аналитическими методами. Одно из таких скоплений относительно доступно. Оно находится в 60 км от пос. Байкит, в бассейне р. Чунку (правый приток р. Подкаменная Тунгуска). Здесь нафтиды связаны с зонами дизъюнктивных нарушений в верхнеордовикских отложениях (известно как чункинское скопление битумов).

Второе скопление (медвеженское) находится в бассейне одноименной р. Медвежья (правый приток р. Котуй), несколько севернее р. Котуйкан. Здесь скопления битумов установлены в ордовикских и верхнекембрийских отложениях. Максимальная концентрация битумов отмечена в пластах крупнокавернозных доломитов. Размеры каверн, выполненных битумом, достигают 45 × 10 см, обычно 3 × х 4 см и менее. Пористость пород от 0,5 до 7,5 %, проницаемость (0,05-0,3) • 10-3 мкм2. По составу битумы относятся к асфальтитам, асфальтам и мальтам. Это скопление битумов по морфологическим признакам занимает промежуточное положение между пластовым и трещиноватым типами, но генетически связано с типом трещинных залежей [17].

RESULTS

Существование таких скоплений, очевидно, свидетельствует о разгрузке залежей УВ. В обоих случаях глубины залегания кристаллического фундамента позволяют рассчитывать на то, что такие залежи (скорее всего нефтяные) на доступной для бурения глубине могут быть связаны либо с терригенным комплексом венда (тирский, непский горизонты), либо с карбонатными коллекторами верхней части рифея.

По результатам такого изучения можно установить возможные генетические связи между наф-тидами и нефтегазоматеринскими породами (очагами нефтегазообразования), доказать реальность процессов нефтегазообразования и оценить направления миграции.

Для чункинских нафтидов возможные пары для генетических корреляций — рассеянное ОВ аналогов ирэмэкэнской, аянской и, может быть, мадринской свит. Для нафтидов медвеженского скопления — рассеянное ОВ усть-ильинской свиты.

Результатом предлагаемых исследований должен стать прогноз перспектив нефтегазоносности территорий, прилегающих к восточному борту Ан-гаро-Котуйского рифейского погребенного прогиба и Курейской синеклизы над ним.

Выводы

-

1. В настоящее время существует необходимость корректной ресурсной оценки таких слабоизучен-ных областей Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, как Северо-Тунгусская, Сюгджерская, Анабарская НГО. Требуются современные научные исследования, результаты которых смогут обосновать или опровергнуть нефтегазовую перспективность этой территории.

-

2. Перспективы нефтегазоносности указанных слабоизученных НГО Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции могут быть связаны в значительной степени с очагом нефтегазовой генерации, приуроченным к восточному борту Ангаро-Котуй-ского рифейского погребенного прогиба проблемного генезиса.

-

3. Для оценки масштабов возможной нефтегазоносности земель, прилегающих к восточному борту Ангаро-Котуйского погребенного прогиба (западного склона Анабарской антеклизы, восточного борта Курейской синеклизы, северной части Катангской седловины), необходимо выполнить реконструкции нефтегазовых осадочно-миграционных процессов, основанные на построении геологической модели исследуемой территории.

-

4. По результатам предлагаемых исследований можно установить возможные генетические связи между нафтидами и нефтегазоматеринскими породами (очагами нефтегазообразования), доказать реальность процессов нефтегазообразования, наметить направления миграции, вероятные области аккумуляции УВ, обосновать или опровергнуть нефтегазовую перспективность исследуемой территории.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Список литературы Проблема перспектив нефтегазоносности слабоизученных северных областей Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции

- Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (стратиграфия, история развития). − Изд. 2-е, доп. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 2018. – 177 с.

- Demaison G., Huizinga H.J. Genetic classification of petroleum systems using three factors: charge, migrationand entrapment // The Petroleum Systemdfrom Source to Trap. AAPG Memoir. – 1994. – Т. 60. DOI: 10.1306/m60585c4.

- Мигурский Ф.А. Нефтегазовые системы юго-востока и запада Сибирской платформы // Сб. науч. тр. – М.: Перо, 2023. – С. 219–224.

- Брод И.О., Еременко Н.А. Основы геологии нефти и газа. – М.: Изд-во Московского университета, 1953. 1953. – 339 с.

- Губин И.А., Конторович А.Э., Моисеев С.А., Фомин А.М., Ярославцева Е.С. Выделение очагов генерации углеводородов в куонамской свите в северо-Тунгусской НГО с использованием сейсмических данных // Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология. Интерэкспо ГЕО-Сибирь: мат-лы XIV Международного научного конгресса (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск, 2018. – С. 47–55.

- Мельников Н.В., Вымятнин А.А., Мельников П.Н., Смирнов Е.В. Возможности открытия новых крупных залежей нефти в главном поясе газонефтеносности Лено-Тунгусской провинции // Геология и геофизика. – 2014. – Т. 55. – № 5–6. – С. 701–720.

- Сухов С.С., Фомин А.М., Моисеев С.А. Характеристика рифовых комплексов в центральной части Сибирской платформы // Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология. Интерэкспо ГЕО-Сибирь: мат-лы XIV Международного научного конгресса (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск, 2018. – С. 47–54.

- Старосельцев В.С. Проблема выделения рифтогенных прогибов — перспективных тектонических элементов активного нефтегазообразования // Геология и геофизика. – 2009. – Т. 50. – № 4. – С. 475–483.

- Hoffman P.F. The break-up of Rodinia, birth of Gondwana, true polar wander and the snowball Earth // Journal of African Earth Sciences. – 1999. – Т. 28. – № 1. – С. 17–33. DOI: 10.1016/S0899-5362(99)00018-4.

- Соборнов К.О. Рифейские бассейны и суперзоны нефтегазонакопления платформ Северной Евразии // Геология нефти и газа. – 2023. – № 3. – С. 9–24. DOI: 10.41748/0016-7894-2023-3-9-24.

- Ларичев А.И., Чеканов В.И. Изучение генерационно-аккумуляционного потенциала зоны сочленения южного борта Курейской синеклизы с Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклизами с целью оценки прогнозных ресурсов нефти и газа. – СПб.: ФГУП ВСЕГЕИ, 2010. – 627 c.

- Ларичев А.И., Стасова О.Ф., Ларичкина Н.И. и др. Особенности состава реликтовых углеводородов нефтей рифея и венда Сибирской платформы // Нефтегазовая геология на рубеже веков. Прогноз, поиски, разведка и освоение месторождений: сб. докладов. – СПб.: ВНИГРИ, 1999. – Т. 1. – С. 280–289.

- Мельников Н.В., Филипцов Ю.А., Вальчак В.И. и др. Перспективы нефтегазоносности Чуньского рифей-вендского осадочного бассейна на западе Сибирской платформы // Геология и геофизика. – 2008. – Т. 49. – № 3. – С. 235–243.

- Лопатин Н.В., Емец Т.П. Пиролиз в нефтегазовой геохимии. – М.: Наука, 1987. – 144 с.

- Пономарева О.С., Соболев П.Н. Геохимические исследования органического вещества нижнерифейской усть-ильинской свиты Западного Прианабарья (Ангаро-Котуйский рифейский палеопрогиб) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 2013. – № 3. – С. 63–67.

- Брахфогель Ф.Ф. Геологические аспекты кимберлитового магматизма северо-востока Сибирской платформы. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1984. – 128 с.

- Битнер А.К., Поздняков В.А. Новые технологии геологической разведки. Месторождения углеводородов Сибирской платформы и прилегающих территорий. – Красноярск: СФУ, 2017. – 322 с.