Проблема стресса в процессе учебно-профессиональной подготовки студентов и способы его предотвращения

Автор: Мирошниченко И.Н., Каримов У.Б.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 2 (18), 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается проблема стресса в процессе учебно-профессиональной подготовки студентов. Исходя из актуальности исследуемой проблемы, в статье анализируется понятие «стресс» и виды стресса в научной литературе; рассматриваются методы регуляции стрессового состояния, которые могут применяться студентами в процессе учебной деятельности, такие как: регуляция дыхания, концентрация (сосредоточение) и релаксация (мышечное расслабление) и приводятся результаты проведенного эмпирического исследования с целью сравнения их эффективности. Основой для проведения исследования и сравнения послужила гипотеза о том, что различные методы регуляция стрессового состояния студентов оказывают разное влияние на увеличение или уменьшение степени стрессовых ощущений последних.

Учебная деятельность, студент, стресс, эустресс, дистресс, регуляция стресса

Короткий адрес: https://sciup.org/140281719

IDR: 140281719

Текст научной статьи Проблема стресса в процессе учебно-профессиональной подготовки студентов и способы его предотвращения

В условиях современного динамичного мира каждый человек подвергается огромному влиянию внешних факторов. Люди находятся в постоянном движении, ритм современной жизни очень высок и зачастую это выражается в виде усталости, апатии, стресса. Не является исключением в этом плане и процесс учебной деятельности в высшем учебном заведении. С самого начала учебно-профессионального пути стресс в той или иной степени проявляется у студентов и выступает тем отрицательным фактором, который вызывает нарушения в эмоциональной, поведенческой, когнитивной и мотивационной сферах деятельности личности.

Учебно-профессиональная деятельность является ведущей деятельностью в студенческом возрасте, и, в то же время, для нее характерны высокие стрессовые нагрузки. В силу разнообразных факторов вся учебная ситуация в целом или же отдельные ее элементы приобретают для студента сильную значимость, что и является предпосылкой для возникновения стресса.

Возникающий стресс оказывает отрицательное влияние на эффективность учебной деятельности студента, вызывая такие эмоциональные состояния, как: апатия, депрессия, фрустрация - это ведет к снижению самооценки и дальнейшей мотивации к учебе, что имеет особенно негативное значение для студентов младших курсов обучения. В то же время далеко не все студенты владеют информацией о том, какие существуют способы регулирования стрессовых состояний и не имеют навыков их применения. Именно поэтому проблема стресса в процессе учебнопрофессиональной подготовки студентов в вузе и способов его предотвращения является достаточно актуальной.

Исходя из актуальности проблемы была поставлена цель исследования, определены задачи и выдвинута гипотеза.

Целью исследования является теоретический анализ и эмпирическое исследование проблемы стресса в учебно-профессиональной подготовке студентов вуза и способов его предотвращения, основанных на методах регуляции стрессового состояния.

Гипотеза исследования: выдвинуто предположение о том, что различные методы регуляция стрессового состояния студентов оказывают разное влияние на увеличение или уменьшение степени стрессовых ощущений последних.

Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутой гипотезы, были выделены следующие задачи:

-

1 .Проанализировать теоретические основы проблемы стресса в учебно-профессиональной подготовке студентов и способы его предотвращения.

-

2 .Определить эффективность действия различных методов регуляции стрессового состояния с помощью опроса по методике «Шкала PSM25 Лемура-Тесье-Филлиона».

-

3 .Сравнить полученные результаты и сделать теоретические выводы об эффективности анализируемых методов.

Итак, для достижения поставленной цели и реализации задач обратимся к теоретическому анализу проблемы стресса.

Проблемой стресса занимались такие ученые как В.А.Бодров, О.И. Жданов, А.Н.Занковский, А.Маслоу, Р.Лазарус, Г.Селье и другие. В научной литературе существует множество определений этого понятия.

Основоположником концепции стресса является канадский физиолог Ганс Селье, сформулировавший свою теорию в 1936 году. Предпосылкой возникновения и широкого распространения учения о стрессе в настоящее время считается возросшая актуальность проблемы защиты личности от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.

Сам Г. Селье давал такое определение стресса - это неспецифическая защитная реакция организма на неблагоприятные факторы, которые нарушают его спокойное существование [6]. По мнению В.А. Бодрова, стресс - это «функциональное состояние организма и психики, которое характеризуется существенными нарушениями биохимического, физиологического, психического статуса человека и его поведения в результате воздействия экстремальных факторов психогенной природы (опасность, угроза, сложность или вредность условий жизнедеятельности)» [1]. Согласно теории самоактуализации А. Маслоу, стресс проявляется как некое противоречие между внутренними потребностями человека и реальными явлениями и событиями внешней среду. Стресс в теории данного автора выступает как движущая сила в развитии личности человека и его деятельности по удовлетворению своих потребностей: от низших - к высшим [5]. Похожим образом определяет понятие «стресс» и ученый Р. Лазарус. По его мнению, сущность стресса заключается в реакции личности на особенности взаимодействия между ней и окружающей средой [4]. Эта реакция в большей степени продукт когнитивных процессов личности, знания собственных возможностей (ресурсов), степени обученности способам регуляции своего поведения в экстремальных условиях и выбора стратегии адекватного поведения.

Определение Р. Лазаруса наиболее отвечает условиям нашего эмпирического исследования, поэтому конкретизируя его, дадим следующее определение понятия «стресс» - это реакция человека, возникающая при взаимодействии с окружающей средой, отражающаяся в его соматических, поведенческих и эмоциональных показателях.

Здесь необходимо сказать о двух основных видах стресса, выделяемых А.Н. Занковским [3]. Это эустресс и дистресс. Эустресс - это положительный стресс, необходимый каждому человеку время от времени, это нормальная доза стресса, которая нужна организму для полноценной работы. Дистресс - это негативное проявление, которое возникает при критическом напряжении человека в ответ на какие-либо раздражители. То есть, переводя это на учебную деятельность студентов, можно говорить о том, что взаимодействие личности со средой в процессе учебно -профессиональной подготовки может быть позитивным при условии эустресса, стимулирующего активность, а может перейти в негативную форму в случае возникновения дистресса, когда внешние раздражающие факторы настолько сильны, что вызывают слишком большое напряжение в эмоциональной, поведенческой и соматической сфере.

Наукой и практикой предлагается много способов профилактики стресса в учебной деятельности. Но часто встречаются такие ситуации, когда студент уже подвержен стрессу - что можно предпринять в таких случаях? Для этого существуют психофизиологические методы, или, так сказать, методы быстрого действия. Данные методы относятся к способам регуляции уже возникших стрессовых состояний и описаны в исследованиях ученого, доктора психологических и медицинских наук, профессора О.И. Жданова [2]. Для нашего эмпирического исследования были выбраны три метода на основании доступности выполнения предложенных в них упражнений: метод мышечного расслабления (релаксация); метод концентрация сосредоточения внимания (концентрация); метод регуляции дыхания.

Метод релаксации - это мышечное и психологическое расслабление. Упражнения по данному методу приводят к минутному нарушению психических и мыслительных связей с окружающим миром, которое дает необходимый отдых мозгу.

Метод концентрации внимания - метод «расслабления» мозга, то есть отвлечение от стрессовой ситуации. С помощью этого простого метода человек в состоянии сделать усилие и преодолеть себя.

Метод регуляции дыхания - это быстрое восстановление нормального самочувствия без лишних усилий. Дыхание спокойного и уравновешенного человека существенно отличается от дыхания человека в состоянии стресса. Ритмичное дыхание успокаивает нервы и психику.

Для проверки гипотезы была использована методика «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона (в адаптации Н.Е. Водопьяновой). В исследовании приняли участие студенты 2-го курса Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева в количестве 20 человек. Средний возраст испытуемых 19,5 лет. Исследование проводилось по следующей схеме:

1)путем первоначальной диагностики по указанной методике было отобрано 20 студентов, находящихся в стрессовом состоянии;

2)данным испытуемым в разные дни предлагалось выполнять разные упражнения по одному из методов регуляции стрессового состояния;

3)после выполнения испытуемые снова ответили на вопросы первоначальной методики.

Результаты исследования проанализированы и сведены в таблицы и диаграмму.

Измерение уровня стресса после выполнения упражнений по методу «Релаксация» приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты распределения уровня стресса по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» после использования упражнений метода «Релаксационные упражнения»

|

Уровень стресса |

Участники исследования |

|

|

кол. |

% |

|

|

Высокий |

7 |

35% |

|

Средний |

10 |

50% |

|

Низкий |

3 |

15% |

|

Итого |

20 |

100% |

Таким образом, результаты показывают, что после применения упражнений на релаксацию у половины испытуемых стрессовые ощущения проявлены на среднем уровне – 50%; у третьей части – на высоком уровне – 35%; и только у небольшого количества испытуемых стрессовое состояние уменьшилось до низкого уровня – 15%.

Измерение уровня стресса после выполнения упражнений по методу «Концентрация» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты распределения уровня стресса «Шкала психологического стресса PSM-25» после использования упражнений метода «Концентрация»

|

Уровень стресса |

Участники исследования |

|

|

кол. |

% |

|

|

Высокий |

6 |

30% |

|

Средний |

12 |

60% |

|

Низкий |

2 |

10% |

|

Итого |

20 |

100% |

Таким образом, результаты показывают, что после применения упражнений на концентрацию внимания, испытуемые со средним уровнем стрессового состояния составили 60% - это больше половины; испытуемые с высоким уровнем стрессового состояния составили почти треть – 30%; испытуемых у которых уменьшились проявления стресса до низкого уровня только 10%.

Измерение уровня стресса после выполнения упражнений по методу «Концентрация» приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты распределения уровня стресса «Шкала психологического стресса PSM-25» после использования упражнений метода «Регуляция дыхания»

|

Уровень стресса |

Участники исследования |

|

|

количество |

в процент |

|

|

Высокий |

5 |

25% |

|

Средний |

9 |

45% |

|

Низкий |

6 |

30% |

|

Итого |

20 |

100% |

Таким образом, результаты показывают, что после применения упражнений на регуляцию дыхания, высокий уровень стрессового состояния остался у 25% испытуемых; средний уровень – у 45% испытуемых; а вот низкий уровень составили 30% испытуемых, то есть почти у трети студентов стрессовое состояние значительно уменьшилось.

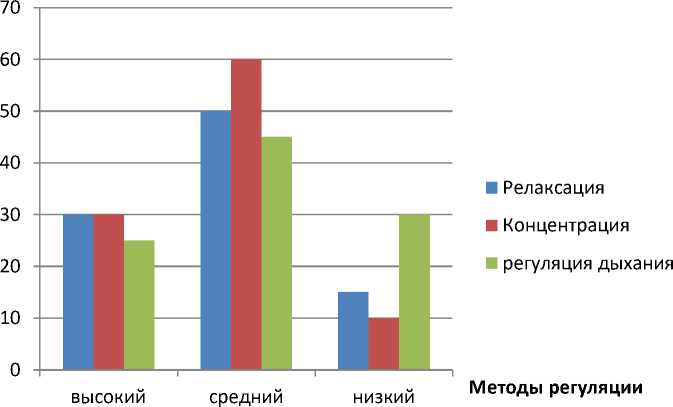

Сводные результаты по трем методам представлены в диаграмме

(рисунок 1).

Уровень стресса, %

Рисунок 1. Распределение студентов по уровням стресса в зависимости от используемого метода регуляции стрессового состояния.

Полученные результаты показывают, что наиболее высокий процент (30%) низкого уровня стресса наблюдается при использовании упражнений метода «Регуляция дыхания», также, как и самый низкий процент (25%) высокого уровня стресса наблюдается в этом же методе. Самый большой процент (35%) высокого уровня стресса отмечен после применения упражнений метода «Релаксационные упражнения». Самый высокий процент (60%) среднего уровня стресса – в методе «Концентрация». Работа испытуемых по методу «Регуляция дыхания» показала, что у наибольшего числа испытуемых (85%) стрессовое состояние снизилось до среднего и низкого уровня, по сравнению с методом «Релаксации», где данный показатель составил только 55%, и методом «Концентрации», где данный показатель составил 70%.

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования показывают, что наиболее эффективным способом предотвращения стресса в рамках данного исследования является метод регуляции дыхания - что подтверждает выдвинутую гипотезу. Безусловно, по данным результатам, нельзя утверждать, что данный метод эффективен всегда, для всех студентов и во всех ситуациях. Можно предположить только, что данный метод оказался наиболее удобен для выбранных испытуемых, так как оказался наиболее простым в применении и не требует больших временных затрат.

Подводя итог данного исследования, можно сделать следующее заключение: несмотря на то, что стресс в процессе учебнопрофессиональной подготовки студентов вуза оказывает негативное действие на эмоциональное, поведенческое и соматическое состояние личности, его можно предотвратить с помощью рассмотренных методов регуляции стрессового состояния. В данном исследовании было приведено их сравнение. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях проблемы предотвращения стресса в учебной деятельности студентов вуза.

Список литературы Проблема стресса в процессе учебно-профессиональной подготовки студентов и способы его предотвращения

- Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А. Бодров - М.: ПЕР СЭ, 2006.

- Жданов О.И. Основы персонального стресс-менеджмента / О.И. Жданов - М.: Учебное пособие. - М.: РАГС, 2003. - 64 с.

- Занковский А.Н. Профессиональный стресс и функциональные состояния / А.Н. Занковский // Психологические проблемы профессиональной деятельности. - М.: Наука, 1991. - С. 144-156.

- Лазарус, Р. Стресс, оценка и копинг / Р. Лазарус. - М.: Медицина, 1984. - 218 с.

- Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд./ Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2012. - 352 с.

- Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. - М.: Прогресс, 2009. - С. 123-139.