Проблемные вопросы, возникающие при организации социально-культурной деятельности курсантов образовательных организаций ФСИН России

Автор: Бушмакин А. С.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 2 (98), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы особенности организации социально-культурной деятельности обучающихся высших учебных заведений ФСИН России. Особое внимание уделяется вовлеченности обучающихся в социально-культурные мероприятия как важнейшему фактору формирования высоких морально-нравственных, социальных и профессиональных качеств будущих сотрудников правоохранительных органов. В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного степени вовлеченности курсантов в социально-культурную деятельность, рассматриваются их мотивационные установки, уровни потребности и готовности к участию в культурных и социальных мероприятиях, а также выявляются дисбалансы между возможностями участия в данных мероприятиях и реальными потребностями курсантов. На основе проведенного анализа автором сформулированы выводы о необходимости создания в образовательных организациях ФСИН России благоприятных условий для эффективной социально-культурной деятельности. В частности, подчеркивается, что педагогические методы управления ею требуют постоянного обновления и совершенствования с учетом меняющихся условий и потребностей как общества, так и самих обучающихся.

Социально-культурная деятельность, курсанты, ФСИН России, образовательные организации

Короткий адрес: https://sciup.org/14130917

IDR: 14130917 | УДК: 379.8

Текст научной статьи Проблемные вопросы, возникающие при организации социально-культурной деятельности курсантов образовательных организаций ФСИН России

Влияние западных тенденций, современная медийная среда, свободный доступ к интернет-ресурсам в совокупности с недостатками административно-правового регулирования данной сферы формируют предпосылки для возникновения в общественном сознании негативных установок в отношении государственных институтов и представителей правоохранительных органов. Сегодня наблюдается снижение престижа государственной и военной службы, что отражается на формировании личностных качеств граждан: цинизм, равнодушие, эгоизм, социальная апатия становятся преобладающими чертами личности. Это представляет серьезную угрозу для морального и профессионального развития сотрудников государственных служб [1, с. 450]. Данное обстоятельство требует целенаправленного воспитательного и педагогического вмешательства.

Особое внимание необходимо уделить сотрудникам учреждений и органов системы исполнения наказаний, так как они непосредственно участвуют в процессе поддержания правопорядка и исполнения уголовных наказаний. Формирование высоких моральных и профессиональных качеств, воспитание уважения к общественным нормам являются, на наш взгляд, ключевыми элементами в укреплении доверия к правоохранительным органам и повышении их авторитета в глазах общественности.

Достижение поставленных целей возможно через систематическую и целенаправленную воспитательную работу. С сотрудниками учреждений Федеральной службы исполнения наказаний она проводится отделами по работе с личным составом, которые играют важную роль в формировании морально-этических и профессиональных качеств сотрудников. Однако уже на ранних этапах службы они могут сталкиваться с профессиональными деформациями и негативными факторами, которые оказывают деструктивное влияние на их личность и профессиональную деятельность.

Для предупреждения подобных явлений и минимизации их последствий необходимо начинать воспитательную работу с будущими сотрудниками еще до их поступления на службу в исправительные учреждения. Образовательные организации ФСИН России представляют собой наиболее подходящую среду для формирования у будущих сотрудников нравственных ориентиров, гражданской ответственности и профессиональной готовности.

Возрастной период, в котором будущие сотрудники проходят обучение в образовательных организациях ФСИН России, является наиболее благоприятным для формирования субъектной позиции личности, так как в это время активно вырабатываются мировоззренческие установки и социальные ценности. Одним из наиболее эффективных способов поддержки этого процесса является грамотно организованная социально-культурная деятельность курсантов, направленная на развитие их культурного уровня и формирование устойчивой потребности в саморазвитии и социокультурной активности.

Для достижения этих целей требуются тщательное планирование и организация социально-культурных мероприятий, которые помогут курсантам осознанно и критически воспринимать современный информационный поток. В условиях, когда молодежь получает большое количество информации из интернета, социальных сетей и других средств массовой коммуникации, возникает необходимость создания воспитательной среды, где важное место займут культурное развитие и взаимодействие с профессиональным и академическим сообществом.

Интерес к социально-культурной деятельности (СКД) стал активно проявляться сравнительно недавно. Исследователи рассматривают ее как важный механизм повышения культурного и образовательного уровня общества, а также развития творческого потенциала личности. Многие авторы подчеркивают, что социально-культурная деятельность включает не только приобщение человека к культуре, но и создание условий для того, чтобы культура стала основой социального взаимодействия [2; 3; 4].

Социально-культурную деятельность курсантов можно рассматривать как неотъемлемую часть воспитательной работы, направленную на всестороннее развитие их личности. Это предполагает участие курсантов в разнообразных культурных, спортивных и общественных мероприятиях, что способствует не только профессиональной подготовке, но и формированию ценностных установок, морально-этических принципов и социальной ответственности.

Несмотря на то, что и курсанты ведомственных вузов, и студенты гражданских учебных заведений имеют схожие духовные и культурные запросы, курсанты сталкиваются с рядом ограничений. Они связаны как с характером учебного процесса, объединенным с выполнением дополнительных обязанностей военизированной направленности, так и с условиями проживания на территории образовательной организации в период обучения. Негативное влияние данных факторов существенно ограничивает социальную активность курсантов, что в свою очередь сдерживает их самореализацию, социокультурное развитие и нравственное формирование. Ограниченные возможности для активного вовлечения в культурную и общественную жизнь создают дополнительные препятствия на пути к развитию личностных и профессиональных качеств. Поэтому социально-культурная деятельность в подобных учреждениях должна быть адаптирована таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности курсантов в культурном и духовном развитии, несмотря на объективные ограничения.

В рамках исследования, направленного на выявление потребностей курсантов в социокультурном развитии и степени их участия в культурных мероприятиях, был проведен опрос среди обучающихся Пермского института ФСИН России. Для сбора данных курсантам была предложена анкета, включающая семь вопросов, охватывающих ключевые аспекты: уровень заинтересованности, мотивационные факторы, индивидуальные предпочтения, а также степень удовлетворенности социально-культурными мероприятиями. Промежуточные результаты этой работы, основанные на первоначальных данных, ранее опубликованы в журнале «Векторы психолого-педагогических исследований» [5]. На последующих этапах исследования была расширена выборка опрашиваемых курсантов, что позволило пересмотреть и уточнить результаты, сделать более обоснованные выводы о влиянии социально-культурной деятельности на процесс становления личности курсантов.

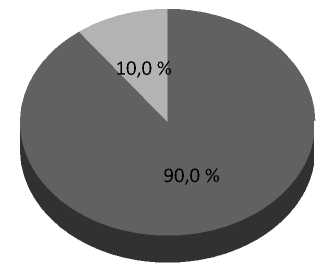

В опросе приняли участие 373 курсанта, из них 335 хотя бы один раз участвовали в социально-культурной деятельности (рис. 1).

90,0 %

Рис. 1. Участие в социально-культурной деятельности, %

■ Принимал участие в СКД

-

■ Не принимал участие в СКД

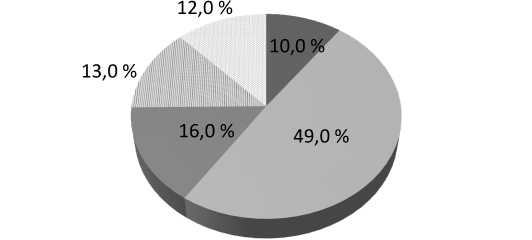

Для определения частоты посещения социально-культурных мероприятий был задан вопрос, позволяющий оценить уровень потребности респондентов в участии в данном виде деятельности (см. рис. 2). Результаты опроса показали, что подавляющее большинство курсантов (59,0 % от общего числа опрошенных) испытывают потребность в участии в социально-культурных мероприятиях ежемесячно или чаще. В то же время у 12,0 % респондентов такая потребность отсутствует.

■ Еженедельно

■ Несколько раз в месяц

■ Несколько раз в полугодие

III Несколько раз в год

Не возникает

Рис. 2. Потребность участия в социально-культурной деятельности, %

Особое внимание следует уделить тому, что отсутствие потребности в культурных мероприятиях чаще всего наблюдается у курсантов первого года обучения. С течением времени, с каждым последующим годом обучения в вузе проявляется тенденция к росту данной потребности, что свидетельствует о постепенном формировании у курсантов интереса и стремления к активному участию в культурной жизни образовательного учреждения.

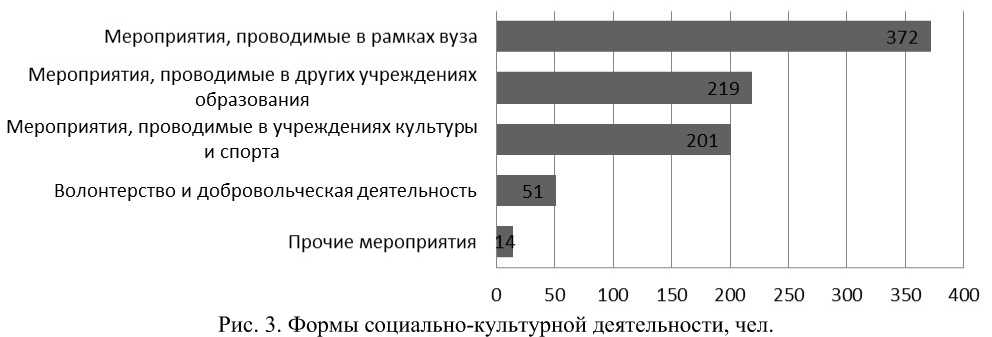

В ходе исследования были определены также виды социально-культурной деятельности, в которых курсанты принимали участие (рис. 3). Опросная анкета позволяла респондентам указывать несколько видов деятельности, что дало возможность собрать более полное представление о спектре их вовлеченности. Анализ полученных данных показал, что наиболее распространенными формами социально-культурной деятельности в образовательной организации являются мероприятия, проводимые в рамках учебного заведения. К ним относятся различные концерты, КВН, театральные постановки, круглые столы и научные мероприятия. Эти формы активности являются основными для культурного и образовательного досуга курсантов в период обучения.

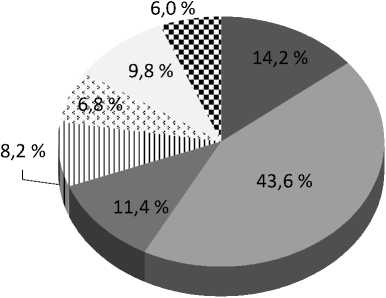

Следующим этапом исследования было определение частоты участия курсантов в социально-культурной деятельности (рис. 4). Анализ данных показал, что большинство опрошенных, а именно 57,8 % от общего числа, посещают мероприятия социально-культурной направленности несколько раз в месяц. Этот показатель свидетельствует об умеренно высо- ком уровне активности курсантов в данной сфере. В то же время 26,4 % респондентов проявляют интерес к социально-культурной деятельности, но участвуют в таких мероприятиях с меньшей регулярностью.

-

■ Еженедельно

-

■ Ежемесячно

-

■ Ежеквартально

II Несколько раз в полугодие

Несколько раз в год

Редко

X Не посещаю

Рис. 4. Частота посещения курсантами социально-культурных мероприятий, %

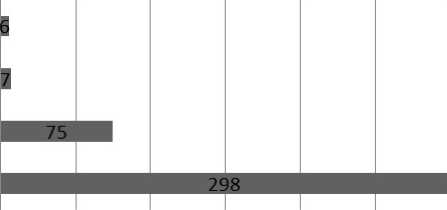

Потребности курсантов в участии в социально-культурной деятельности мы сравнили с их возможностями для такого участия и выявили несоответствие, выражающееся в ограничении способности обучающихся полностью удовлетворять свои потребности в этой сфере. Курсантам было предложено также указать возможные причины ограниченного участия в социально-культурной деятельности. Результаты показали, что подавляющее большинство респондентов определяют две основные причины: во-первых, нехватка свободного времени, что затрудняет регулярное участие в мероприятиях, во-вторых, высокая стоимость посещения культурных мероприятий (рис. 5). Эти факторы способствуют возникновению разрыва между потребностями курсантов и возможностями, предоставляемыми для их удовлетворения.

Отсутствие интереса

Выполнение служебных обязанностей (наряды, дежурства)

Стоимость посещения культурных мероприятий

Отсутствие свободного времени

Рис. 5. Причины несоответствия возможностей участия курсантов в социально-культурной деятельности потребностям, чел.

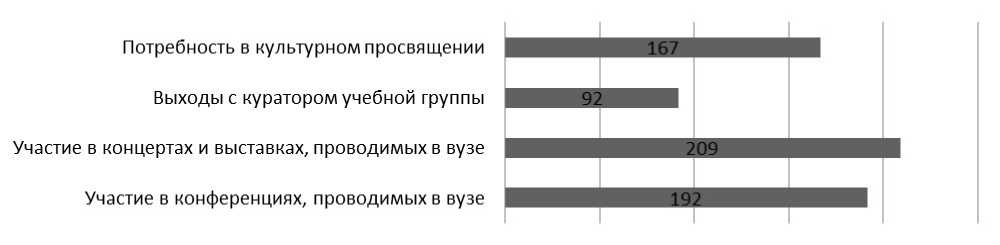

Далее было выдвинуто предположение, что, помимо явно обозначенных факторов, таких как нехватка свободного времени и высокая стоимость мероприятий, мотивационная сфера оказывает значительное влияние на участие курсантов в культурной деятельности. Курсантам было предложено определить мотивы, побуждающие их участвовать в социальнокультурной деятельности (рис. 6). Анализ ответов показал, что основным мотивом для большинства респондентов является учебно-воспитательный процесс, включающий участие в конференциях, концертах, выставках и т. п., организованных образовательной организацией. Данные формы активности считаются важными для профессионального и культурного развития курсантов. Личностная потребность в культурном развитии занимает более низкую позицию среди мотивов, что приводит к выводу: хотя индивидуальное стремление к культурному обогащению также имеет место, оно не является главным двигателем участия в социально-культурной деятельности.

Рис. 6. Мотивы участия курсантов в социально-культурной деятельности, чел.

Из анализа полученных данных следует, что подавляющее большинство социальнокультурных мероприятий, в которых активно участвуют респонденты, организовано в рамках образовательного пространства учреждения, в то время как потребность самих курсантов в культурном просвещении находится на более низком уровне. Эти результаты указывают на важность формирования у обучающихся внутренней потребности в участии в социальнокультурной деятельности.

Необходимость создания и поддержания внутренней мотивации обучающихся к включенности в культурную жизнь образовательного учреждения подчеркивает важность интеграции социально-культурной деятельности в образовательный процесс и обеспечение условий, способствующих активному и регулярному участию курсантов в таких мероприятиях. Основные из этих условий следующие:

во-первых, учитывая заинтересованность курсантов в участии в социально-культурной деятельности, необходимо расширить количество культурных и спортивных мероприятий, проводимых в рамках учебно-воспитательного процесса образовательной организации;

во-вторых, в образовательной организации ФСИН России необходимо обеспечить наличие интегрированной социально-культурной среды как единой системы педагогического взаимодействия;

в-третьих, по поводу финансовой составляющей посещения учреждений культуры руководству образовательной организации следует предпринять ряд действий, чтобы достичь договоренности с учреждениями культуры о субсидировании социально-культурных мероприятий для курсантов;

в-четвертых, в деятельности ведомственных вузов крайне важно обратить особое внимание на создание комплекса социально-культурных условий для личностного роста курсантов;

и наконец, необходимо мотивировать курсантов к участию в социально-культурной деятельности путем активного вовлечения и приобщения к указанным мероприятиям, развивать интерес к этой сфере.

В заключение следует подчеркнуть, что на формирование нравственных норм и духовных ценностей в обществе значительное влияние оказывает многообразие социально-культурной деятельности, в том числе деятельности, реализуемой в образовательных организациях. Такие важнейшие моральные качества, как гуманность, уважение, гражданственность и патриотизм, не являются врожденными и не передаются по наследству – они формируются и развиваются в процессе усвоения индивидом культурного и социального опыта. В связи с этим необходимо уделять пристальное внимание воспитанию личности, особенно в юношеский период, когда закладываются основы мировоззрения и ценностных ориентаций. Образовательные организации и учреждения культуры играют ключевую роль в данном процессе, создавая условия для формирования и укрепления духовно-нравственных основ общества, что способствует воспитанию гармоничной, ответственной и социально зрелой личности, готовой к активному участию в построении устойчивого и процветающего общества.

Список литературы Проблемные вопросы, возникающие при организации социально-культурной деятельности курсантов образовательных организаций ФСИН России

- Бушмакин А. С., Слабкая Д. Н., Новиков А. В. К вопросу об организации социокультурной деятельности курсантов образовательных организаций высшего образования, подведомственных ФСИН России // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 2A-3А. С. 448–456. https://doi.org/10.34670/AR.2023.78.12.058. EDN: LYRXRI.

- Мурзина И. Я. Современные проблемы культурологии и образование // Образование и наука. 2012. № 9 (98). С. 106–116.

- Новаторов В. Е. Социально-культурная сфера: тенденции развития и особенности управления // Подготовка кадров социально-культурной сферы: традиции и стратегии развития, Санкт-Петербург, 25–26 янв. 2018 г. / Санкт-Петербургский гос. ин-т культуры. СПб. : ООО «НИЦ АРТ», 2019. С. 110–116.

- Социально-культурная деятельность в современном гуманитарном дискурсе : моногр. / авт. кол.: Н. Н. Ярошенко, К. И. Вайсеро, Л. Е. Востряков и др. ; сост. и науч. ред. Н. Н. Ярошенко. М. : МГИК, 2021. 280 с.

- Бушмакин А. С. Организация социокультурной деятельности курсантов в учебно-воспитательном процессе образовательной организации Федеральной службы исполнения наказаний // Векторы психолого-педагогических исследований. 2024. № 1 (02). С. 52–62. EDN: NAPEVD.