Проблемы текстологического изучения рукописного и печатного текста Ф. М. Достоевского

Автор: Тарасова Наталья Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Работа содержит результаты текстологического исследования рукописных и печатных редакций произведений Достоевского, относящихся к раннему и зрелому творчеству писателя. Основной материал исследования - проблемы современной текстологической науки, осмысление которых позволяет определить конкретные подходы к анализу и публикации текстов Достоевского.

Текстология, достоевский, проблемы публикации текста

Короткий адрес: https://sciup.org/14750273

IDR: 14750273 | УДК: 821.161.1.09

Текст научной статьи Проблемы текстологического изучения рукописного и печатного текста Ф. М. Достоевского

В настоящее время, когда ведется масштабная деятельность, связанная с подготовкой научных изданий произведений Достоевского, в том числе нового академического издания, интерес представляют вопросы теоретического характера – разработка методики чтения и публикации текста Достоевского, проблема канонического текста, определение концепции академического издания, поэтика текста в свете текстологии.

Не менее актуальными представляются и вопросы более частные. Это критика текста, анализ сложных случаев авторской правки в рукописях, изучение вычеркнутого текста, анализ соотношения источников текста, текстологическая интерпретация разночтений в печатных изданиях произведения, определение специфики творческого процесса автора, вопросы языкового изучения текста, проблемы публикации и комментирования произведений Достоевского.

Одна из самых обсуждаемых в наши дни – проблема публикации текстов Достоевского. В контексте этой проблемы важно решение вопроса о публикации рабочих тетрадей писателя. Характерной особенностью творческого процесса Достоевского является размещение записей к одному и тому же замыслу в разных записных тетрадях или на отдельных листах. Нередко на одной странице текст записан в разных направлениях, а поверх записанного сделаны пометы. Это значительно затрудняет сам процесс чтения рукописных текстов, не говоря уже об их публикации. В текстах Достоевского представлены разные этапы творческого процесса, от набросков до наборной рукописи. К разным произведениям сохранился материал разного состава. Различие в стадиях творческого процесса, а также различное содержание записей естественно предполагают вариантность подходов к исследованию и публикации текста. Кроме того, сам текст не всегда позволяет производить перестановку записей при публикации – особенно это касается стадии набросков, изучая которые, исследователь в большей степени рискует произвести ошибочное совмещение разных записей, ибо почти все они имеют характер незавершенности.

Однако к середине XX века сложился такой взгляд на вопрос о публикации рукописей Достоевского, согласно которому следует восстанавливать ход творческой мысли автора и объединять тематически близкие записи по решению публикатора. С течением времени эта точка зрения подвергается переосмыслению. Так, в 1997 году Л. М. Розенблюм, говоря о принципе «тематического разделения материалов записных книжек Достоевского», подчеркнула, что в таком издании «записи лишаются той “естественной среды”, в которой они возникли и которая небезразлична для их понимания» [5; 92]. Записные тетради Достоевского следовало бы печатать как исторический документ, без существенной перестановки записей согласно интерпретации публикатора и с подробным подстрочным и затекстовым комментарием, который может включать несколько частей: 1) собственно текстологический комментарий; 2) реальный и историко-литературный комментарии. Возможны вопросы: как поступать, если одна записная тетрадь содержит записи к двум романам (например, к «Преступлению и наказанию» и «Идиоту»), в каком томе эти рукописи публиковать? Этот пример указывает на то, что записные тетради целесообразнее печатать блоком – в специальных томах издания, для этого предназначенных.

Следующий вопрос – публикация связного чернового и белового текста. В советский период такие рукописи печатались как свод вариантов окончательного текста – именно так напечатаны черновые автографы и наборные рукописи произведений Достоевского. Выбор такой формы публикации имеет свои недостатки. Во-первых, читателям (исследователям) иногда приходится долго искать соответствия между печатным текстом и отдельными вариантами (особенно если варианты и основной текст напечатаны в разных томах издания). Во-вторых, в самом процессе воспроизведения рукописи при такой (отрывочной, фрагментарной) подаче материала неизбежно возникновение пропусков текста и ошибок чтения. Когда слоев авторской правки текста в черновике много, а в печати эти слои перечисляются под литерами, читателю (исследователю) чрезвычайно трудно восстановить по этой информации картину, имеющуюся в рукописи. Публикация чернового или белового автографа в вариантах дает слабое представление о первоисточнике, лишает читателей информации о расположении записей на рукописном листе, о характере маргиналий и вставок в основной текст.

Поэтому для целостного воспроизведения рукописного текста следует пользоваться текстологической транскрипцией, которая показывает характер правки текста (вычерки, вставки), позволяет отразить последовательность слоев текста и дать редакторские пометы. Имеет смысл ориентироваться на опыт медиевистики - например, на описание условных текстологических обозначений, данное Д. С. Лихачевым [4; 117-118]. Транскрипция может усложняться в зависимости от того, какой объем информации публикатор намерен с ее помощью отразить: только исправления чернового автографа; правку и корректурные варианты; правку и варианты окончательного текста.

Для публикации рукописного и печатного текста имеет значение проблема нетворческих изменений . В первом случае это круг вопросов чтения и интерпретации рукописи публикаторами . Во втором - это вопросы, связанные с посторонним ( корректорским, редакторским, цензурным ) вмешательством в авторский текст .

Прочтение рукописного текста - это всегда его интерпретация, и ее точность определяется и знанием языковых характеристик материала, и опытом чтения почерка, и пониманием смыслового и тематического контекста записи. На этом этапе работы встает вопрос установления текста, его критики, исправления смысловых ошибок , в публикациях рукописей меняющих общий смысл высказывания или какой-либо его части.

Например, черновой набросок к роману «Бесы» напечатан так:

ФЕДЬКА И П<ЕТР> С<ТЕПАНОВИ>Ч

Федька: «Если б ты не был мне законный господин, я бы порешил тебя».

- Знаешь ли, что святой снял ризу?

- Про Кириллова: он философ.

- Я только земчуг < Было начато : камн<и>> вытащил, а ты мышь пустил, и за это я тебя обесчещу (пощечины).

- За тебя две постницы молока не пьют . (Здесь и далее подчеркивание мое. - Н. Т. )

- Ты меня дерзнул <За тебя ~ дерзнул. вписано на полях > [2; Т. 11, 290].

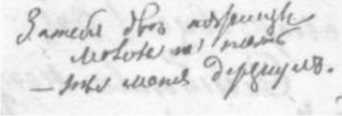

В рукописном тексте читаем:

0 едька и П. С-чь.

0 едька . Еслибъ ты не былъ мн Ъ законный господинъ, я бы пор Ъ шилъ тебя.

- Знаешь ли что святой снялъ ризу?

- Про Кирилова: Онъ философъ.

- Я только [камн] зенчугъ вытащилъ, а ты мышь пустилъ и за это я тебя обезчещу (пощечины).

< На полях слева от цитированной записи :

- За тебя дв Ъ пятницы молока не пить .

- Ты меня дерзнулъ.> (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 9. Л. 2).

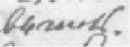

Графические характеристики записи указывают на ошибку чтения рукописного текста - в рукописи видна буква «я» в слове «пятницы» и мягкий знак в слове «пить», с характерным завитком, уходящим в надстрочное пространство; при написании твердого знака («не пьютъ») в почерке Достоевского такое начертание буквы невозможно. Ср. примеры начертания концевого мягкого и твердого знаков (с листа рукописи, где находится цитированный выше набросок):

быть

выгнать

Сорвать

еслибъ

Мiръ золъ.

Имеется частичное тематическое соответствие этому черновому наброску в окончательном тексте, в сцене диалога Федьки Каторжного и Петра Верховенского [2; Т. 10, 428-429].

Выражение «за тебя две пятницы молока не пить» в окончательный текст не вошло. Из приведенного контекста следует, что оно относится к речи Федьки Каторжного. Лексическую аналогию находим в более раннем романе Достоевского «Униженные и оскорбленные», в сцене скандала у дома мещанки Бубновой:

- Я ей счастья хотела. Я ее, поганку, в кисейных платьях водить хотела, в Гостином ботинки купила, как паву нарядила, - душа у праздника! Что ж бы вы думали, добрые люди! В два дня всё платье изорвала, в кусочки изорвала да в клочочки, да так и ходит, так и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала, – не хочу лгать, сама подглядела; хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном! Ну, отвела тогда душу над ней, исколотила ее, так ведь я лекаря потом призывала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя, гнида ты эдакая, так только неделю молока не пить, – всего-то наказанья за тебя только положено! [2; Т. 3, 259].

Выражение встречается также в составе народного изречения «молока не хлебнет в пятницу, а молочнице и в Великую Субботу не спустит», которое имеет иронический смысл и в «Пословицах русского народа» В. И. Даля отнесено к разделу «изуверство – ханжество». В тексте Достоевского важна сама тема соблюдения поста (пятница – постный день недели), содержание которой связано с традиционными для русской словесности представлениями о праведной, покаянной жизни, святости (например, в «Житии Сергия Радонежского» в описании детских лет жизни святого, как известно, появляется мотив невкушения материнского молока в постные дни, по средам и пятницам).

В указанных эпизодах аллюзия на эту тему создает особый, новый смысловой контекст, что объясняется характеристикой действующих лиц, отнюдь не праведников: и Бубнова, и Федька Каторжный угрожают участникам приведенных выше сцен убийством, намекая, что оно не будет восприниматься как большой грех – «за тебя две пятницы молока не пить». Эти слова показательны и в том, что свидетельствуют о пренебрежительном отношении героев к самой теме покаяния, духовного врачевания.

Если сравнивать академическую и более ранние неакадемические публикации рукописных материалов Достоевского к разным произведениям, то следует отметить, что в первых публикациях (особенно 1920–30-х годов) чаще более точно воспроизводятся орфографические характеристики авторского текста, но при этом больше смысловых (лексических) ошибок чтения. В ПСС многие ошибки первых публикаций исправлены, но при этом происходит модернизация языковых характеристик рукописи.

Во всех публикациях встречаются примеры неверной интерпретации синтаксической структуры текста, нарушенного порядка записей. Черновые рукописи воспроизводятся с бóльшим числом ошибок, по сравнению с беловыми, что объясняется более значительным объемом правки в черновиках, затрудняющей восприятие текста. Основные условия возникновения ошибок чтения – недостаточное внимание к языковым характеристикам текста и к особенностям начертаний (характеру соединения линий при появлении авторской правки текста), а также изолированное восприятие записей, их прочтение вне тематического контекста, который образу- ется не только в пространстве отдельного листа или записной тетради, но в целом – в смысловом соотношении различных источников текста.

Многочисленные вопросы возникают и при подготовке печатного текста . Это и выбор основного текста , и анализ разночтений между редакциями текста , и также установление его нетворческих изменений .

В списке вариантов к повести «Хозяйка» в ПСС есть такой случай: «промолвила, смеясь, Катерина / примолвила, смеясь, Катерина» [2; Т. 1, 454]. Между тем промолвила – это не вариант (в ПСС именно это написание вошло в основной текст повести), а ошибка набора во втором издании текста ( 1865 ), где в данном случае теряется исходный смысл высказывания. В абзаце дважды появляется речь автора:

– Две зари прошло, – сказала она, подавая ему свои руки , – как мы попрощались с тобой; вторая гаснет теперь, посмотри в окно. Словно две зари души красной девицы, – промолвила, смеясь, Катерина , – одна, что первым стыдом лицо разрумянит, как впервинки скажется в груди одинокое девичье сердце, а другая, как забудет первый стыд красная девица… [2; Т. 1, 303].

Эта двойная ремарка не нужна при глаголе промолвила . Судя по логике построения этого абзаца, Катерина именно прибавила уточняющие слова к уже сказанному, то есть примолвила . Следует, таким образом, восстановить в основном тексте вариант, принадлежащий первой (журнальной) редакции 1847 года.

И в рукописном, и в печатном тексте иногда встречаются написания, похожие на авторские описки и вызывающие вопросы. В таких случаях необходима осторожность в решениях.

Так, ПСС исправляет вариант прижизненного издания, совпадающий с текстом наборной рукописи «Дневника писателя» за май – июнь 1877 года.

В наборной рукописи:

Въ такомъ расположеніи духа онъ позволяетъ себ ѣ иногда /даже и/ пошалить: для штуки пишетъ къ инымъ самымъ см ѣ шнымъ даже лицамъ, не пре-небрегаетъ какимъ-нибудь даже Егоромъ Егоро-вичемъ, своимъ старичкомъ столоначальникомъ, ко-тораго и вправду чуть не сводитъ съ ума, /анонимно/ ув ѣ ривъ /его/ что его супруга завела любовную связь съ м ѣ стнымъ частнымъ приставомъ (главное что тутъ на половину [было] /могло быть/ и правды) (ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 19, список с поправками Достоевского; в черновом автографе – «для штуки» – РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 134).

В ПСС вместо «для штуки» – «для шутки» [2; Т. 25, 134], причем первое написание отнесено к опечаткам. Аналогичный пример правки обнаруживается при анализе источников текста романа «Идиот». Имеется в виду фрагмент диалога Евгения Павловича с князем Мышкиным об

Ипполите: «Увидите, если этотъ господинъ не способенъ укокошить десять душъ, собственно для одной “штуки”, точь-въ-точь какъ онъ самъ намъ прочелъ давеча въ объясненіи» ( 1874 , 122; РВ , 10/544). В ПСС слово «штуки» правится на «шутки» и первый вариант отнесен к ошибкам набора [2; 8, 350]. Фраза Ипполита «Не понимаю, почему людямъ въ такомъ же какъ я положеніи не приходитъ такая же мысль въ голову, хоть бы только для штуки?» ( 1874 , 110; РВ , 10/533), в которой появляется сочетание «для штуки», также исправлена в ПСС [2; Т. 8, 342]. Правится и высказывание Лизаветы Прокофьевны: «Это надъ нимъ эта тварь эту штуку выкинула, въ память прежнихъ связей, чтобы въ дураки его выставить, точно такъ, какъ прежде надъ нимъ, какъ надъ дуракомъ, хохотала, за носъ водила, когда еще онъ ей жемчуги возилъ…» ( 1874 , 11; РВ , 8/558; ср.: 8, 274). Но слово «штука» использовалось в XIX веке в разных сочетаниях в значении «выходка», «проделка», «выдумка» [7; 464]. В исправлении рукописного источника и текста первой публикации, как и в правке этого выражения в печатных редакциях романа «Идиот», нет необходимости.

Как следует из многочисленных текстовых примеров, содержащих необычные для нашего времени написания, в исследовательской и публикаторской работе имеет значение проблема языка текста . В работах последних 20 лет (В. Э. Вацуро, Б. М. Гаспаров, Д. П. Ивинский, В. Лефельд, Н. В. Перцов, И. А. Пильщиков, М. В. Строганов, М. И. Шапир, С. А. Фомичев и др.) объектом осмысления, в том числе критического, становится принцип унификации авторского правописания согласно существующей языковой норме (принцип модернизации орфографии и пунктуации дореволюционных источников). Не предпринимая здесь подробного анализа разных взглядов на этот вопрос, отметим, что более аргументированными представляются выступления в пользу публикации текстов с сохранением особенностей правописания. Нужно учитывать цели публикации: статус научного издания определяет и статус читателя – это исследователь, для которого имеет значение как можно более полная информация о публикуемых источниках. Если издатель адресует публикацию исследователям, он должен воспроизводить текст, не модернизируя его, учитывая отраженную в нем стадию творческого процесса (если это рукопись) и руководствуясь данными текстологического анализа всех известных источников текста (если это печатная редакция произведения). Если издатель считает нужным модернизировать правописание, то в такой публикации необходимо предусмотреть условия орфографического и пунктуационного оформления текста, учитывающие художественную (художественнопублицистическую) специфику материала.

М. И. Шапир исследовал вопрос взаимосвязи орфографии, семантики и поэтики текста на пушкинском материале [8]. Подобные наблюдения дает и сопоставительный анализ источников текстов Достоевского.

Орфография Достоевского является не только языковой характеристикой, но и элементом поэтики творчества; особенности орфографического оформления текста показывают идейнохудожественную направленность произведения. Например, в прижизненных изданиях «Записок из Мертвого Дома» прослеживается тенденция: в редакциях 1865 и 1875 годов частично подвергнуты правке ненормированные формы, такие как «анбиція», «абвахта», «гошпиталь», «пач-портъ». Вместо них появляются «амбиція», «га-убтвахта», «госпиталь», «паспортъ». Наиболее отчетливо корректорская правка проявляется в издании 1865 года.

Исправление согласно предписаниям грамматик принадлежит не автору, а корректорам изданий. Как отмечает Л. А. Булаховский, «уважение к грамматическим правилам, характерное для большинства авторов, очень часто сопровождалось совершенно недостаточным знакомством с самими правилами. Как раз авторы-аристократы, люди в большей или меньшей мере двуязычные, обыкновенно чувствовали серьезные пробелы в настоящем, хорошем знании норм литературного языка и обыкновенно без споров подчинялись в этом отношении указаниям тех, кого имели основание признавать более себя сведущими» [1; 44]. Кроме того, здесь надо учитывать и характер творческого процесса: Достоевский, редактируя собственные произведения при подготовке их к печати, особое внимание направлял на смысл высказывания, на развитие идеи, в результате чего орфографическое и пунктуационное оформление текста оказывалось в некоторой степени прерогативой корректоров. Внешнее воздействие на текст подтверждает сохранившийся отрывок наборной рукописи «Записок из Мертвого Дома» (Harvard College Library. The Kilgour Collection of Russian literature 1750–1920), где встречаются авторские формы «гошпиталь» и «абвахта».

Между тем корректорские изменения «неправильных» написаний отражаются на особенностях повествования. Так, Е. Ф. Будде определяет форму «абвахта» как стилистически маркированную и сопровождает ее пометой «народное», «солдатское». И именно в силу своей стилистической отнесенности, данный вариант написания, как и другие, отражающие народную речь и просторечие, – органично входит в художественную ткань «Записок из Мертвого Дома», так как само произведение, задуманное в форме «записок каторжника», охватывает стилистически неоднородные пласты лексики. Это лишь один из многочисленных примеров взаимосвязи языка текста и художественной специфики про- изведения. Подобные факты, несомненно, следует учитывать при установлении канонического текста произведения. В данном случае нельзя целиком основываться на последней прижизненной редакции «Записок из Мертвого Дома», именно потому, что она не удовлетворяет эстетическому критерию [3] и не передает в полной мере художественное своеобразие текста.

В рукописи рассказа «Сон смешного человека» («Дневник писателя» за 1877 год) довольно много синтаксических конструкций, подчеркивающих эмоциональное состояние героя, который проходит перед читателем путь от греха к прозрению и обретению Истины – путь, обозначенный автором как переживание или откровение (не случайно слово «истина» в рукописи начинается с заглавной буквы).

Использование тире здесь не во всех случаях соответствует пунктуационной норме, но всегда – поэтике образа. Так, предложение «После сна моего потерял слова» (вариант печатного текста) нормативно. Но в авторском тексте (наборной рукописи, с которой готовилась первая печатная редакция произведения) записано иначе: «После сна моего – потерял слова». Ср. более широкий контекст:

Но какъ мнѣ не вѣровать: Я видѣлъ Истину, – не то что изобрЪлъ умомъ, а видЪлъ, видЪлъ, и живой об-разъ ея наполнилъ душу мою навѣки. Я видѣлъ ее въ такой восполненной цѣлости, что не могу повѣрить чтобъ ея не могло быть у людей. И такъ какже я собьюсь? Уклонюсь конечно, [и] /даже/ нѣсколько разъ, и буду [можетъ быть] [/непремѣнно/] говорить [чьимъ нибудь чужимъ языкомъ] /даже можетъ быть чужи- ми словами/, но не надолго: живой образъ того что я видѣлъ будетъ всегда со мной, и всегда меня попра-витъ и направитъ. О я [бор] бодръ, я свѣжъ, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лѣтъ. [Я буду говорить лю-дямъ неустанно что видѣлъ рай.] Знаете, я хотѣлъ даже скрыть, вначалѣ, что я развратилъ ихъ всѣхъ, но это была ошибка, – вотъ уже первая ошибка! Но Истина шепнула мнѣ что я лгу, и охранила меня и направила. Но какъ устроить рай – я не знаю, потому что не умѣю передать словами. Послѣ сна моего – потерялъ слова. По крайней мѣрѣ всѣ главныя слова, самыя нужныя. Но пусть, [пусть,] я пойду и все буду говорить, потому что я все таки видѣлъ воочію, хотя и не умѣю пересказать (РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 83, 85).

Тире здесь не только является указанием на пропущенное подлежащее, но и выполняет экспрессивную функцию, усиливая значение сна, увиденного героем. Тот же принцип эмоционального усиления высказывания проявляется строкой выше: «Но какъ устроить рай – я не знаю…» Справедливым представляется в этой связи вывод, сделанный на основе изучения совершенно иного художественного материала: «…научное издание литературного текста предполагает, чтобы обязательно принималась в расчет именно его литературность, эффекты второго уровня (ирония или игра слов), музыкальность фразы и пр. В литературном тексте все может быть выразительным, все имеет значение: формат, типография, расположение текста на странице, заглавные буквы, пунктуация» [6; 31]. Такого рода нюансы имеют значение и для точности исследовательского прочтения текста, и для полноты его понимания.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 12-04-00014а, и при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Проблемы текстологического изучения рукописного и печатного текста Ф. М. Достоевского

- Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века: Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М.: Учпедгиз, 1954.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1991.

- Лихачев Д. С. Роль эстетической оценки при выработке канонического текста литературного произведения//Лихачев Д. С. [при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва] Текстология на материале русской литературы X-XVII веков. СПб.: Алетейя, 2001. С. 644-653.

- Лихачев Д. С. Текстология: Краткий очерк. М.: Наука, 2006.

- Розенблюм Л. М. Проблемы публикации записных книжек писателя (из опыта «Литературного наследства»)//Современная текстология: теория и практика/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. М.: Наследие, 1997. С. 89-94.

- Сгар Ж. Как издавать Кребийона//Проблемы текстологии и эдиционной практики. Опыт французских и российских исследователей/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН; Под ред. М. Делона и Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. С. 19-32.

- Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук: В 4 т. СПб., 1847. Т. IV.

- Шапир М. И. О текстологии «Евгения Онегина» (орфография, поэтика, семантика)//Шапир М. И. Статьи о Пушкине. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 249-264.