Проблемы влияния процессов фальсификации в информационной среде на сознание студентов: регулирование в высшей школе

Автор: Бурова Анна Юрьевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье поднимается проблема влияния фальсификации в информационной среде на сознание студентов. Показывается опыт преподавания в Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации дисциплин, которые нацелены на формирование мировоззрения студента. Актуальность темы обусловлена современными российскими реалиями, в которых подрастающее поколение и информационная среда играют ключевые роли. Главной целью данной статьи является анализ возможностей регулирования влияния фальсификации в информационной среде на сознание студентов путём преподавания и воспитательной работы в высшей школе. В ходе работы были выполнены следующие задачи: проведено социологическое исследование в Санкт-Петербургском филиале Финуниверситета среди преподавателей; определено, как рассматриваемая проблема может регулироваться в аудиторной/внеаудиторной работе со студентами; намечены направления воспитательной работы со студентами.

Информационное пространство, фальсификация информации, информационное общество, воспитательная работа, высшая школа, молодежь, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/149142685

IDR: 149142685 | УДК: 378:304.42 | DOI: 10.24158/spp.2023.6.19

Текст научной статьи Проблемы влияния процессов фальсификации в информационной среде на сознание студентов: регулирование в высшей школе

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Санкт-Петербург, Россия, ,

St. Petersburg Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia, ,

Фальсификация информации существует еще со времен, предшествовавших появлению интернета, и всегда использовалась различными группами субъектов и отдельными лицами для влияния на общественное мнение. Развитие цифровых платформ и социальных сетей привело к возникновению быстро развивающейся информационной экосистемы, в рамках которой обмен информацией происходит с беспрецедентными масштабами и скоростью. Эта новая динамика не только открывает захватывающие возможности, но и ставит новые задачи перед обществом. При обилии информации люди склонны полагаться на эвристику и социальные сигналы для ее оценки. Однако это часто приводит к тому, что они поддаются ложным предубеждениям.

Ключевым аспектом функционирования информационно-коммуникационных технологий на сегодняшний день стали потоки информации. Данные потоки первоначально рассматривались как социально-экономические факторы развития общества. Однако ввиду повсеместного внедрения в общественные и индивидуальные сферы современных технологий, включенность человека в информационное пространство, главным образом виртуальную среду сети Интернет, возросла и обрела статус жизненно необходимой. Ввиду этого информация стала рассматриваться как экологический фактор, который может воздействовать на психическое и физиологическое состояние человека (Хахалева, 2012).

Принято считать, что молодые люди в силу юношеского максимализма и отсутствия жизненного опыта – одна из наиболее подверженных манипулированию с помощью дезинформации социальных групп, и это грозит в перспективе тяжелыми негативными социальными последствиями для общества (Гасумова, 2019). Кроме того, исследование, проведенное М. Певзнер, П. Петряковым и В. Турковским, показало, что информационная среда в виде социальных сетей и СМИ оказывает сильное влияние и на гражданскую позицию студентов (Pevzner et al., 2021).

Находясь в обществе, студенты могут искать и изменять жизненные ориентиры и установки, полагаясь на мнения и информацию, поступающую не только из интернет-источников и средств массовой информацией, но и из других социальных институтов, например, таких как высшие учебные заведения. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» отражено, что развитие воспитания в системе образования предполагает направленность на «осознанную выработку собственной позиции по отношению к общественно-политическим процессам на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей»1.

Многие авторы в своих работах анализируют направленность воспитательной работы в высшей школе. Например, И.Л. Медведева в качестве одной из основных задач воспитательной деятельности называет «формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности», а также профессиональное, трудовое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и другие виды воспитания (Медведева, Мусаткина, 2018).

Ключевым фактором в достижении задач воспитательной работы в высшей школе выступает преподаватель. С.Э. Сорокин отмечает, что при формировании такого социального аспекта, как личность, структурным элементом образования является именно педагог, который является носителем социокультурных качеств (Сорокин, Согрина, 2020).

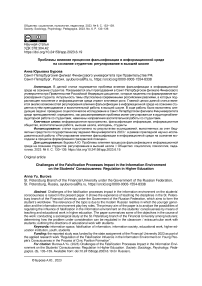

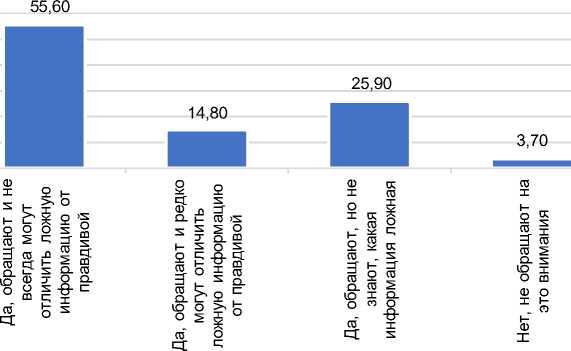

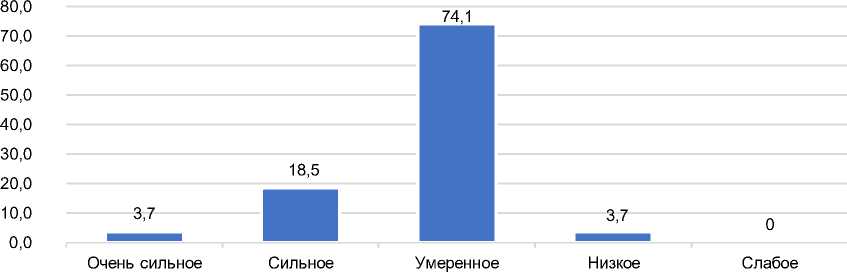

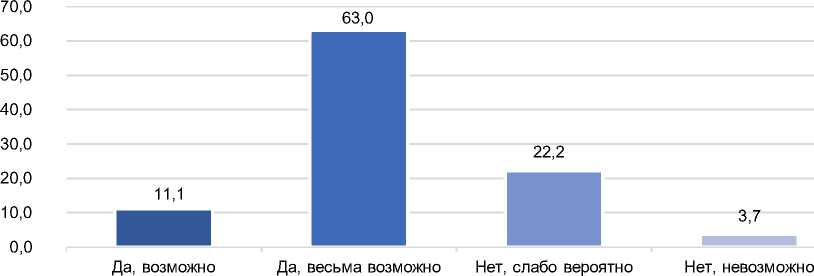

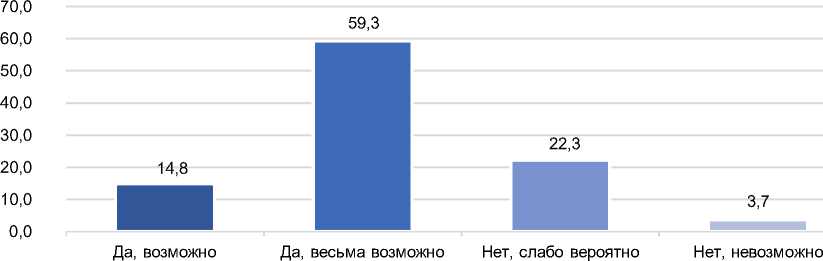

Для понимания необходимости регулирования проблемы фальсификации в информационной среде на сознание молодежи в аудиторной/внеаудиторной работе на примере Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета был проведен анонимный онлайн-опрос среди профессорско-преподавательского состава вуза. Всего в нем участвовало 27 человек. Результаты представлены на рис. 1–5.

Таким образом, можно заключить, что преподаватели Санкт-Петербургского филиала Фи-нуниверситета обеспокоены влиянием на студентов ложной информации. Педагоги считают свой авторитет в роли воспитателя перед студентами умеренным, что говорит о необходимости применения мер по его повышению. Также большинство респондентов отметили важность влияния аудиторной/внеаудиторной работы в вузе на личное мнение студентов и возможность оказания им помощи в решении проблемы влияния фальсификации в информационной среде на сознание молодежи путем воспитательной работы в вузе и преподавания гуманитарных дисциплин. Были предложены следующие меры для решения данной проблемы:

-

– усиление внимания на занятиях к вопросам фальсификации информации, повышение осознанности студентов, эмоционального интеллекта, умения критически мыслить и отличать правду от лжи;

-

– проведение дополнительных встреч, круглых столов, дебатов на волнующие темы с привлечением политологов и социологов, организация тренингов для развития благоприятного психоэмоционального состояния у студентов, выездных совместных мероприятий (экскурсии, спортивные игры и т. п.);

-

– создание нормативных документов и методической базы для формирования единого понимания проблемы фальсификации информации в глобальной сети Интернет и печатных источниках;

-

– проведение методическими отделами дополнительных занятий с преподавателями для разъяснений проблематики;

– личные примеры использования ложной информации в профессиональной сфере.

Рисунок 1 - Мнение респондентов об обращении внимания студентами на то, что в различных источниках может распространяться ложная информация, %

Рисунок 2 - Мнение участников исследования о влиянии на личную позицию студентов аудиторной/внеаудиторной работы в вузе, %

Рисунок 3 - Мнение опрошенных о возможности изменения убеждений студентов благодаря аудиторной/внеаудиторной работе в вузе, %

Рисунок 4 - Мнение респондентов о возможности с помощью аудиторной/ внеаудиторной работы в вузе способствовать решению проблемы влияния фальсификации в информационной среде на сознание молодежи, %

Рисунок 5 - Мнение опрошенных о возможности с помощью преподавания гуманитарных дисциплин способствовать решению проблемы влияния фальсификации в информационной среде на сознание молодежи, %

По мнению педагогов Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета, существуют следующие проблемы в преподавании гуманитарного блока дисциплин:

-

– слишком большое количество доступной информации из интернета, проблема ее достоверности и убедительности в различных источниках;

-

– невысокий уровень общего кругозора обучающихся и снижение уровня их общеобразовательной культуры;

-

– слабая мотивация и понимание целей изучения гуманитарных дисциплин;

-

– не всегда есть практика по конкретной дисциплине: реальный выход на предприятия, в компании;

-

– непропорциональность различных форм занятий;

-

– очень большая голосовая нагрузка преподавателя, нет достаточного времени на актуализацию материала.

Были предложены следующие меры для повышения эффективности преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе:

-

– создание мотивирующих проектов, вовлечение студентов в жизнь гражданского общества для совершенствования их личностных компетенций;

-

– изменение стиля преподавания гуманитарных дисциплин, увеличение количества выездных мероприятий;

-

– систематическое повышение квалификации преподавателей по профилю преподаваемых дисциплин, актуализация контента;

-

– увеличение количества часов в учебных планах, выделенных на изучение гуманитарного блока дисциплин;

-

– применение активных методов обучения: моделирование практических ситуаций, дискуссии, круглые столы.

Были предложены следующие меры для формирования гражданской позиции студентов:

-

- увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий, посвящённых памятным событиям истории России;

-

- участие представителей государственных органов, местных властей, армии (представителей военных вузов) во внутривузовских мероприятиях;

-

- вовлечение студентов в общественную жизнь университета с помощью групповой работы, волонтёрское движение, формирование культурной студенческой среды в вузе; непрерывное сотрудничество между студенческими активистами и преподавателями путем участия в различных мероприятиях, что способствует формированию у студента обоснованной точки зрения на общероссийские и международные события;

-

- преподаватель должен выступать в качестве наставника для студентов, то есть на личном примере и опыте демонстрировать возможности дальнейшего развития, помогать сформировать гражданскую позицию.

Исходя из полученных данных в ходе исследования, можно определить основные принципы обучения, ориентированного на воспитательную работу со студентами, следующим образом:

-

- вовлеченность и сопричастность необходимы для личностных и умственных способностей студентов;

-

- отношения между студентами становятся более равноправными, способствуя росту и развитию;

-

- преподаватель выступает фасилитатором и консультантом;

-

- студент видит себя по-другому в результате полученного опыта обучения.

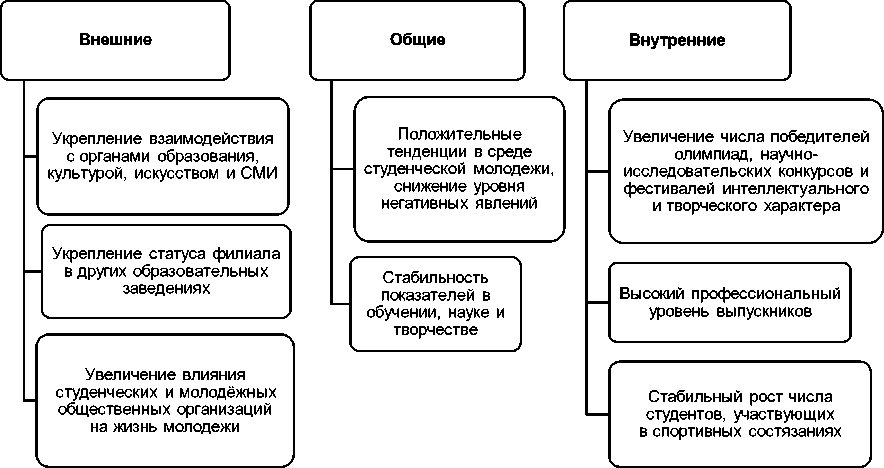

Правильный выбор ключевых направлений воспитательной работы в высшем учебном заведении может повлиять на формирование верных ценностных ориентаций личности студентов. Воспитательная работа наряду с учебной деятельностью является важнейшей составной частью образовательного процесса в Санкт-Петербургском филиале Финуниверситета. Политика государства в сфере образования определяет социально-воспитательную работу как первостепенный приоритет в образовании. Воспитание должно быть не отдельным элементом вне учебного педагогического действия, а его необходимой органической составляющей, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Совершенствование организационно-управленческих механизмов воспитательной деятельности возникло как необходимость обновления некоторых концептуальных положений, которые отвечали бы запросам настоящего времени.

Как известно, воспитательная работа понимается как деятельность, направленная на развитие личности и создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. И в этой связи проблема повышения качества высшего образования, его эффективности становится центральной в политике нашего государства.

Современное образование, являясь компетентностно-ориентированным, должно давать не только научные знания, но и развивать личность, способную принимать решения, нести ответственность за них, вступать в диалог и поддерживать сотрудничество.

Профессиональные качества молодого современного выпускника Финуниверситета должны включать в себя способности к творческой самореализации в основных сферах жизнедеятельности: инновационно-познавательной, духовно-культурной, семейной, общественно-политической и профессиональной. С точки зрения развития личностных качеств этот портрет должен быть дополнен характеристиками гражданина, впитавшего в себя традиции отечественной и мировой культуры, имеющего систему ценностей и потребностей современной жизни, обладающего активной жизненной позицией и самостоятельным жизненным выбором.

Воспитательная составляющая образовательного процесса в Санкт-Петербургском филиале Финуниверситета является центром социокультурного пространства, фиксирующим позитивные социальные воздействия на студента, защищающим его от антисоциальных и антигуманных действий, поддерживающим его психологически, способствующим его гармоническому развитию и самовоспитанию.

Воспитательная работа филиала направлена на достижение целей в формировании современного конкурентоспособного выпускника, обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей.

Необходимо воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, способной к профессиональной деятельности, характеризующейся высокими гражданскими и моральными качествами, ответственностью за принимаемые решения.

Ожидаемые результаты реализации воспитательной работы1 отображены на рис. 6.

Рисунок 6 – Мнение респондентов о возможности с помощью преподавания гуманитарных дисциплин способствовать решению проблемы влияния фальсификации в информационной среде на сознание молодежи

Основными показателями эффективности качества образовательной деятельности и условий реализации содержания образовательной деятельности в филиале являются:

-

– качество ресурсного обеспечения реализации образовательной деятельности;

– качество инфраструктуры;

– качество образовательной среды и процессов

– качество управления системой воспитательной работы;

– качество автономии студентов.

Таким образом, преподаватели Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета фиксируют наличие проблемы влияния на студентов ложной информации. Отмечается возможность оказания помощи в решении проблемы фальсификации в информационной среде на сознание молодежи путем аудиторной/внеаудиторной работы в вузе и преподавания гуманитарных дисциплин. Также исходя из предложенных мер были определены направления воспитательной работы.

Список литературы Проблемы влияния процессов фальсификации в информационной среде на сознание студентов: регулирование в высшей школе

- Гасумова С.Е. Проблемы влияния информационного пространства на молодежь глазами студентов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2019. № 1. С. 152-160. https://doi.org/10.15593/2224-9354/2019.1.13.

- Медведева И.Л., Мусаткина Б.В. Управление внеучебной деятельностью вуза и воспитательной работой со студентами. М., 2018. 171 с.

- Мирошина Т.А. Формирование гражданской позиции студентов вуза на современном этапе развития общества // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2022. Т. 19, № 3. С. 115-128. https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.3.8.

- Сорокин С.Э., Согрина Е.А. Социальная миссия федеральных университетов. Практики воспитательной работы. Архангельск, 2020. 332 с.

- Хахалева О.А. К вопросу об информационной среде обитания // Вестник КрасГАУ. 2012. № 2 (65). С. 243-247.

- Pevzner M., Petryakov P., Turkovskiy V. Civil Position of University Students in a Diverse Information Environment // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Veliky Novgorod, 2021. Р. 455-462. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.07.02.54.