Проблемы восприятия антикоррупционного плаката

Автор: Вячеслав Борисович Евдокимов, Вячеслав Александрович Немировский

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний

Статья в выпуске: 1 (92), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Выявляются особенности проблем изображения и восприятия антикоррупционного плаката, уровень его воздействия на людей. Материалы, результаты и обсуждение. Анализ свыше тысячи плакатов позволил установить, что представления о коррупции являются противоречивыми и мифологизированными. В целях минимизации мифологических представлений обращено особое внимание на важность и актуальность антикоррупционного просвещения, которое, исходя из анализа полномочий государственных органов, должно осуществляться под руководством прокуратуры. Доказано, что соотношение плакатов с рекламой снижает их эффективность, а изображения, связанные с коррупцией, вызывают у людей раздражительность и тревогу. Установлено, что чрезмерное акцентирование внимания людей на противодействии коррупции может провоцировать ее вытеснение из повестки жизни общества. Выявлены положительные стороны мифологизации коррупции, посредством которой происходит естественная адаптация к условиям среды. Выводы. Обоснована целесообразность проведения конкурсов по социальной антикоррупционной рекламе, предусматривающих подготовку плакатов и видеороликов соответствующей тематики, обозначены условия их проведения, определены типы эффективных плакатов и требования к ним, сформулированы предложения по совершенствованию политики противодействия коррупции. Установлено, что отрицательное эмоциональное воздействие на человека антикоррупционных плакатов в сочетании с массовой информационной антикоррупционной повесткой способно влиять на формирование негативной эмоциональной среды, которая может стать основой для различных преступных манипуляций, направленных против государственного строя, в связи с чем требуется глубокий и всесторонний анализ этого процесса с точки зрения обеспечения государственной безопасности.

Коррупция, антикоррупционный плакат, мифологизация, антикоррупционное просвещение, противодействие коррупции, коррупционная война, нетерпимость к коррупции, аффективно окрашенные фотоизображения, модели для самооценки эмоций

Короткий адрес: https://sciup.org/149141482

IDR: 149141482 | УДК: 349.9:159.99 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-192-41-48

Текст научной статьи Проблемы восприятия антикоррупционного плаката

Vyacheslav B. Evdokimov 1, Doctor of Science in Law, Professor, chief researcher of the Constitutional Law division; ;

Vyacheslav A. Nemirovskiy 2, researcher of the division of scientific maintenance of prosecutor’s supervision and consolidation of legality in the field of public and municipal service, counteracting corruption; ; 1 Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 34 Bolshaya Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia,

Актуальность, значимость и сущность проблемы. От представления о чем-либо зависит отношение к чему-либо, а понятия о правонарушениях определяют координаты отношений между людьми, именно того, что дозволено, а что запрещено. В этих целях Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 1 (далее — закон о противодействии коррупции) в п. 1 ст. 6 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению определено одной из мер профилактики коррупции, а в п. 3 ст. 7 принятие государственными органами законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии ей, — их основным направлением деятельности по повышению эффективности такого противодействия.

Негативные представления о даче взятки и ее получении — основного массива коррупционных преступлений 2 — в принципе в обществе сложились. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению и создание необходимых условий для укрепления таких представлений в общественном менталитете 3 отчасти являются реализацией принципа приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

Принятие упомянутого закона о противодействии коррупции и Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона „О противодействии коррупции“» 4, а также включение России в группу государств против коррупции (ГРЕКО) продиктованы прежде всего процессом присоединения государства к международным стандартам по противодействию коррупции и имплементации антикоррупционных норм в российское законодательство.

Еще до принятия закона о противодействии коррупции в целях выработки комплексного подхода в противодействии коррупции, а также формирования в обществе нетерпимого отношения к ней, ликвидации условий для нее, создания антикоррупционного стандарта поведения на специальном совещании у Президента Российской Федерации в мае 2008 г. были даны необходимые поручения, издан Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 5, разработан и утвержден первый Национальный план противодействия коррупции 6, в котором было предусмотрено формирование нетерпимого отношения к ней.

Антикоррупционное просвещение и формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению впоследствии определены важнейшими направлениями профилактики коррупции и конкретизированы плановыми мероприятиями, реализация которых позволила «добиться синхронизации и объединения усилий правоохранительных органов при координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 7. Одним из мероприятий по формированию в обществе такой нетерпимости стало ежегодное проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», которым предусмотрена подготовка плакатов и видеороликов антикоррупционного характера.

Цель — выявление особенностей антикоррупционных плакатов, оценка их уровня воздействия на человека и отражения на формировании нетерпимости к коррупции.

Материалы, результаты и обсуждение

Представления людей о коррупции. Правовое воспитание, в частности посредством антикоррупционного плаката, является эффективным оружием против коррупции [1; 2, с. 121, 123; 3, с. 87], а благодаря современным технологиям число участников в таких мероприятиях, включая создателей плакатов, а также ознакомившихся с ними, практически неограниченно. За пять лет на этот конкурс представлено свыше 41 тыс. работ 8, лучшие из них размещены на специальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Без всяких сомнений, это мероприятие увеличивает внимание к проблеме противодействия коррупции, а также позволяет сформировать более объективное мнение о представлениях людей о коррупции. В результате анализа свыше тысячи таких работ установлено, что основная часть их авторов имеет о ней нечеткие, противоречивые и мифологизированные представления.

Мифологизация коррупции. Указанные факты подтверждают суждения ученых о мифологизации представлений о коррупции: «В российском массовом сознании сформировались устойчивые представления о масштабности, распространенности коррупции и серьезный скепсис в отношении возможности и эффективности противодействия этому явлению. Именно преодоление таких мифологизированных представлений — основная мишень антикоррупционного просвещения» [4, с. 106], или: «…складывается парадоксальная ситуация (замкнутый круг), когда, с одной стороны, люди „видят“ проявления коррупции всюду и приписывают ей все социальные проблемы, жизненные невзгоды, бедствия, чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы, т. е. налицо преувеличение масштабов проблемы, ее гиперболизация, мифологизация и даже мистификация» [5, с. 42].

На наш взгляд, причинами подобного представления могут являться как отсутствие необходимых знаний о коррупции, так и сложная специфика плаката, которая вынуждает авторов использовать, например, естественные природные явления, мифические существа, бытовые ситуации, категорические сравнения, символы, что может создать впечатление о непонимании ими этого процесса и говорить только приблизи- тельно о том, что их представления мифологизированы. Проводя аналогию коррупции с общеизвестными и доступными для понимания явлениями 9, авторы на подсознательном уровне неумышленно воспринимают коррупцию как неотъемлемую часть нашей жизни и преподносят ее в таком виде остальным. Существенной проблемой выступают характер изложения материалов, их манера и подача, сопряженные с угрозами и недопустимой символикой.

Вместе с тем объективная принадлежность коррупции к мифу порождает другой важный научный и философский вопрос о задачах мифа в современном мире в контексте его функции. Например, если опираться на утверждение Ролана Барта, что предназначение мифа — удалять реальность, ничего не скрывать, но деформировать, не утаивать, не отрицать вещей, а, наоборот, говорить о них, очищать их, делать безобидными, находить им обоснование, придавать ясности, характерной не для объяснения, а для констатации фактов, то такое представление людей о коррупции естественно. Оно создается с помощью любых сообщений, писем, изображений, фотографий, кинематографа, репортажей, спортивных состязаний, зрелищ, рекламы 10. Исходя из функций мифа происходит упрощение понятий, непосредственное внедрение коррупции в реальную жизнь, не уход от нее, а напротив, ее деформация для понимания и принятия всеми (констатация фактов). Такое мифологизированное состояние необходимо обществу на данном этапе и связано с адаптацией к новым условиям среды: «Потребность в мифе является одной из базисных человеческих потребностей, обуславливающих возможность самосохранения человека как вида (функция психологической адаптации) и возможность сохранения человеком собственной (человеческой) сущности (функция „оправдания смыслом“)» [6, с. 58]. Эти выводы подтверждаются указанными психологическими особенностями изображения и восприятия плакатов и друг друга дополняют.

Можно уверенно сказать, что коррупция уже прочно занимает свое место в сознании людей как обязательный атрибут общественных отношений. Например, вопреки всему, что предпринимается государством в борьбе с коррупцией, уровень коррупции продолжает повышаться 11. Такого мнения придержи- ваются как рядовые граждане, так и эксперты из числа прокуроров — руководителей подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратур субъектов Российской Федерации [7, с. 62–63]. В сознании большинства людей коррупция — это нормальное явление [8, с. 5; 9, с. 81], что порождает «особое психологическое состояние допустимости, разрешенности преступных действий, „аномия“, или безнормативность, в поведении граждан, при которой они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправному, в том числе и преступному поведению, ориентируясь на безвластие и слабую эффективность правоохранительной системы» 12. Исходя из того, что такое представление, безусловно, складывается под влиянием СМИ, интернета, социальных сетей, музыки и кино, нельзя исключать, что оно создается искусственным образом, по существу, это продукт новых технологий манипуляции общественным сознанием. Возникает ощущение, что чрезмерное фокусирование СМИ и граждан на этой проблеме негативно сказывается на обществе и может быть интерпретировано как один из способов дестабилизации государства [10, с. 20] посредством формирования такого особого психологического состояния, как аномия, которая, возможно, провоцирует «расширение преступности, вызывает ее дальнейший рост; она становится, к сожалению, достаточно привычной формой существования в обществе» 13.

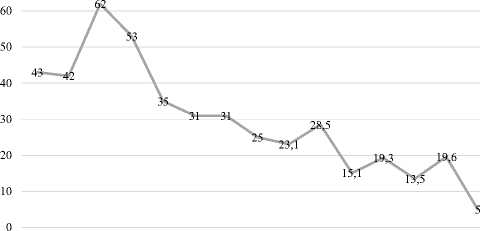

Нельзя исключать, что мифологизация коррупции может все-таки говорить о существенном расширении коррупционной преступности и внедрении ее во все сферы общественных отношений. Исходя из того, что большинство преступлений в данной сфере имеет латентный характер, это весьма правдоподобно. Возможно, коррупция не вытесняется, а, напротив, она заняла свое место в системе общественных отношений и в качестве проблемы уже не позиционируется. Так, несмотря на то что граждане оценивают уровень коррупции в стране как высокий, для многих из них согласно «Национальному индексу тревожностей» 14 это не проблема, а профессиональные участники рынка — предприниматели — считают, что борьба с коррупцией идет успешно. Например, главной проблемой бизнеса она была названа лишь однажды (в 2009 г.), а затем перешла в разряд второстепенных и незначи- тельных (рис.), даже при том, что 70% предпринимателей в 2021 г. столкнулись с фактами коррупции 15.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Рис. Коррупция как проблема для бизнеса в процентном соотношении с другими проблемами для предпринимателей (по материалам ежегодных докладов Российского союза промышленников и предпринимателей за период 2007–2021 годы)

( Fig. Corruption as a problem for business in percentage correlation with other problems for entrepreneurs (according to the proceedings of annual reports of the Russian Unit of manufacturers and entrepreneurs from 2007 to 2021))

Таким образом, в контексте функции мифа, что этот процесс позитивный, а антикоррупционные плакаты, представленные на подобные конкурсы, позволяют оценить реальный уровень коррупции и при необходимости корректировать антикоррупционную политику, являются эффективной системой обратной связи.

Особенности восприятия антикоррупционного плаката. Особого внимания требует оценка влияния антикоррупционных плакатов на человека. Какую информацию плакат ни содержал бы, подсознательно она будет зафиксирована, но ее осмысление и понимание не будет достигнуто, так как человек не владеет полной информацией о предмете и не может сгенерировать правильную мысль, установить связь явлений. Иными словами, для проведения невербального просвещения необходимо глубокое освоение всеми самой проблемы противодействия коррупции, а плакат, определенный знак, сигнал, призыв должны вызвать, прежде всего, в подготовленном человеке чувства, направленные против коррупции. Необходимы такой плакат и такие действия, которые в своей совокупности позволили бы достигнуть генерации мысли, когда одинокое «я» превращается в грозное «мы» 16. Но для ее достижения нужна обратная связь, необходимо вербальное [11, с. 16] и невербальное подтверждение сигнала в виде результатов работы государственных органов в общественном сознании, их неоспоримого авторитета, в целях которого и обеспечивается обратная связь 17. Поэтому правовое просвещение, в том числе и антикоррупционное, востребовано как никогда, так как «эффективность противодействия коррупции зависит от уровня антикоррупционного правосознания» [12, c. 15].

Между тем, несмотря на эффективность плакатов в донесении информации, нельзя не учитывать результаты исследований их эмоционального восприятия [13–15], в том числе проведенных с фиксацией физиологических показателей [16]. Например, доказаны особенности эмоционального реагирования на аффективно окрашенные фотоизображения о коррупции, такие как «форма взятки, процесс передачи взятки, наказание за взятку, социальные коррупциогенные ситуации, связанные с государственными органами, органами внутренних дел, судом, образовательными и медицинскими организациями», которые вызывают раздражительность, встревоженность [17, с. 151, 163]. Анализ показателей шкалы эраузола указал на большую силу отрицательных эмоций по сравнению с положительными [18, с. 109]. Особенности эмоционального реагирования на аффективно окрашенные фотоизображения, посвященные коррупции, позволяют говорить о том, что при массированном воздействии на человека могут развиваться тревога и отрицательная эмоциональная среда, что в сочетании с другими факторами способно влиять на уровень социальной напряженности.

Результаты опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер показали, что большинство людей (86,6%) одобряет государственную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. Это отчасти может свидетельствовать о влиянии такого тревожного состояния на мнение людей. Вместе с тем, на наш взгляд, это больше зависит от доверия к руководству страны, а не от тревожных представлений, но даже такое одобрение государственной политики, к сожалению, не говорит о готовности людей противодействовать коррупции. Так, исследованием общественного мнения об уровне коррупции установлено, что граждане, считая коррупцию безусловным злом, отнюдь не готовы участвовать в противодействии ей, а некоторые даже не исключают, что сами не совершат коррупционного преступления [9, с. 80–81].

Отрицательная эмоциональная среда в свою очередь является благоприятной почвой для всевозможных манипуляций. Необходимо констатировать, что чрезмерным фокусированием внимания людей на борьбе с коррупцией создается искусственная природа расширения коррупционной преступности в сознании людей, напряженное психологическое со- стояние в обществе, развитие которого чревато негативными последствиями в будущем. Посредством появления в сознании людей ложных представлений о масштабности коррупции, ее бесконтрольности и непобедимости по сути происходит фактическое расширение коррупционной преступности. Такое состояние общества может быть результатом внедрения новых технологий, направленных на дестабилизацию государства, когда борьба с коррупцией используется в качестве средства захвата власти [19, с. 47]. Деятельность, направленную на провоцирование социальной напряженности в обществе, Военная доктрина Российской Федерации относит к числу основных внутренних военных опасностей [20, с. 30]. Прокуратура как система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, а также как координатор деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью должна таким проявлениям противодействовать. Однако, несмотря на меры, принимаемые государством, прокуратурой, которой регистрируются тысячи преступлений коррупционной направленности и возвращаются в бюджет миллиарды рублей, «в российском обществе сохраняется устойчивое недовольство граждан проблемами коррупции» 18.

Подобное представление со стороны наблюдателя обусловлено тем, что он не разбирается в этом сложном процессе и не понимает, как это сказывается на его качестве жизни. Соотношение данных предпосылок толкает на ложное умозаключение, что такая борьба неэффективна. По существу, не установлена связь с заявлениями о борьбе с коррупцией и ее результатами с точки зрения человека, улучшения качества его жизни. Одним из способов установления такой связи может выступить плакат, в котором наглядно должны быть изображены сведения о результатах работы и их влияние на качество жизни.

В настоящее время мы наблюдаем, что внушительное количество мероприятий, программ против коррупции, которые успешно реализуются государственными органами, нивелируются отсутствием такой связи и несколькими коррупционными эпизодами, чрезмерно «раскрученными» в средствах массовой информации. Соответственно, представление людей о борьбе с коррупцией «продолжает носить имитационный характер» [21, с. 52] 19, остается зыбким и мифологизированным, причиной всех проблем, что подтверждается анализом плакатов. В таких условиях прокуратура как координа- тор деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе с коррупцией, выступает практически гарантом в борьбе с коррупцией.

Негативное отношение людей к рекламе в целом также влияет отрицательно на восприятие таких изображений. Отчасти плакаты, видеоролики могут подсознательно восприниматься как реклама, доверие к которой низкое. Так, согласно результатам социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, рекламе не доверяют 57% опрошенных россиян, а смотрят и слушают ее только 14% 20. Этот факт также подтвержден опросом населения об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений, которым установлено, что 70% респондентов считают рекламу в общественных местах неэффек-тивной21. К тому же использование эмоционально окрашенных фотоизображений приводит к уменьшению их эмоционального воздействия [18, с. 107; 22, p. 469]. Все эти перечисленные негативные факторы снижают влияние в целом всех плакатов и видеороликов, антикоррупционных в частности.

Без всяких сомнений, при проведении антикоррупционного просвещения нужно учитывать психологические особенности людей. Сильное акцентирование (фокусирование) со стороны как правоохранительных органов, так и средств массовой информации на этой проблеме может вызвать реакцию человека, отрицательную для просвещения, — вытеснение коррупции из повестки жизни нашего общества. Например, на сегодняшний день «социологи фиксируют практически полное „выпадание“ пандемии коронавируса из повестки жизни российского общества» 22, а учитывая особенности эмоционального реагирования на аффективно окрашенные фотоизображения, к которым относятся и антикоррупционные плакаты, аналогичная реакция на них со стороны людей очень вероятна. Например, «ослабление отрицания коррупции» [9, с. 81] уже зафиксировано российскими учеными.

Увеличение количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности свидетельствует об активизации деятельности правоохранительных органов. Вместе с тем выявленный активный процесс мифологизации коррупции может говорить о фактическом расширении коррупционной преступности. С учетом особенностей изображения и восприятия коррупции в целом, наличия устойчивых представлений людей о масштабности, распространен- ности коррупции на фоне ее доли в 1,5–1,7% от общего количества зарегистрированных преступлений можно предположить об искусственной природе расширения коррупционной преступности в сознании людей, что требует детального анализа, в том числе с точки зрения обеспечения государственной безопасности.

Выводы

По ряду причин за организацию и управление деятельностью по антикоррупционному просвещению целесообразно отвечать исключительно прокуратуре, а также определять формат мероприятий и координировать деятельность всех участников. Изначально прокуратура и выступала в такой роли, но согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2021–2024 гг. была исключена из этого процесса, что, на наш взгляд, не соответствует реальному положению дел в этой сфере. Во-первых, исходя из того, что координатором правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе с коррупцией, выступает прокуратура, а до недавнего времени она отвечала за антикоррупционное просвещение и формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, только она располагает необходимой информацией для принятия решений. Во-вторых, прокуратура является гарантом противодействия коррупции, одним из направлений которого служит антикоррупционное просвещение. Разделять этот комплекс мер нельзя, так как он представляет собой единое целое и эффективен только в таком виде.

Посредством социального назначения искусства [23, с. 133] в процессе просвещения, обучения, в том числе и подготовки плакатов, закладывается фундамент, на котором вырастает человеческая личность, что может способствовать перелому в общественном сознании и искоренению коррупции в будущем. Перечисленные проблемы, к сожалению, заложить такой прочный фундамент не позволяют. В целях минимизации возможных последствий предлагается соблюдать ряд условий, перечисленных в настоящем исследовании, а также ориентироваться на пять основных типов антикоррупционных плакатов: 1) плакаты, изображающие сюжеты, включающие признаки коррупционных правонарушений (плакаты-разъяснения); 2) плакаты, определяющие порядок действий в случаях коррупции (плакаты-действия); 3) плакаты, описывающие последствия коррупции (плакаты-предупреждения); 4) плакаты, отражающие результаты работы (плакаты- отчеты); 5) плакаты, призывающие к соблюдению закона, морали (плакаты-призывы).

Для плакатов-разъяснений необходимы конкретные темы, которые должны быть сформулированы строго исходя из признаков коррупционных правонарушений. В этих целях для участников всевозможных конкурсов круг тем должен быть ограничен и разработан совместно с педагогами, в том числе и со специалистами по изобразительному искусству и психологами.

Плакаты действия определяют алгоритм действий граждан в случаях коррупции, а плакаты-предупреждения указывают на последствия этого явления. Плакаты-отчеты в основном представляют собой информацию о результатах работы органов государственной власти, в большей степени прокуратуры: о количестве привлеченных к ответственности, о размере возвращенных в бюджет денежных средств и др. Такие плакаты выступают подтверждением в сознании людей того, что проводится существенная работа по противодействию коррупции.

Универсальным и более приемлемым для антикоррупционного плаката, по нашему мнению, является изображение призыва к соблюдению закона, морали (плакат-призыв). В таком плакате маловероятно использование понятий, затрудняющих изображение и восприятие коррупции. Через отвержение преступного поведения, призывы к исполнению законов, соблюдению морали формируется и правильное понимание того, как противодействовать коррупции [24, c. 66].

Перспективы. Перечисленные проблемы, касающиеся антикоррупционных плакатов, позволяют вести речь о том, что требуется дополнительное научное исследование проблем антикоррупционного просвещения в целом и антикоррупционного плаката в частности. Использование предложенных типов антикоррупционных плакатов повысит эффективность антикоррупционного просвещения, будет способствовать устранению мифологического мировоззрения о коррупции. Плакат, наполненный смыслом о том, что правила незыблемы для всех без исключения, возможно, изменит правосознание сомневающихся — «потенциальных коррупционеров» [25, с. 257–258; 26, с. 99; 27, с. 102] — и тем самым значительно увеличит армию готовых духовно и физически к борьбе с преступностью.

Список литературы Проблемы восприятия антикоррупционного плаката

- Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С. Б. Иванов, Т. Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 2016. 384 с. www.dx.doi.org/10.12737/21335.

- Сымонович Ю. В. Плакат как средство социальной рекламы: его значение и принципы выразительности // Труды Белорусского государственного технологического университета. 2018. Серия 4. № 1. С. 120–124.

- Тухбатуллина Л. М., Ермолаева Ю. С. Социальный плакат — эффективный инструмент в борьбе с коррупцией // Современные подходы к противодействию коррупции: тренды и перспективы: сб. тезисов докладов и статей всерос. науч. конф. с зарубежным участием. М., 2019. С. 87–88.

- Андрианов М. С. Роль социальных факторов в антикоррупционном просвещении граждан // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 3(71). С. 104–110.

- Деятельность прокуратуры по правовому просвещению и правовому информированию в сфере противодействия коррупции: науч.-практ. пособие / М. А. Соколов, М. С. Андрианов, С. Н. Будай, И. А. Васькина, Л. Г. Кожевникова, Е. Н. Неганова, А. Ш. Юсуфов. М., 2020. 92 с.

- Козолупенко Д. П. Социально-психологические функции мифа // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Философия». 2009. № 1. С. 49–61.

- Красникова Е. В., Павловская Н. В. Мониторинг состояния коррупционной преступности в Российской Федерации // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 4(72). С. 59–65.

- Босхолов С. С. Мифологизация коррупции в общественном сознании и ее последствия // ГлаголЪ правосудия. 2010. № 1(1). С. 5–11.

- Мартынов М. Ю., Габеркорн А. И. Особенности восприятия россиянами коррупции // Социологические исследования. 2017. № 6. С. 79–84.

- Меркурьев В. В., Соколов Д. А. Противодействие технологиям «цветных революций» // Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. Ставрополь, 2015. С. 20–25.

- Андрианов М. С. Невербальная коммуникация: психология и право: монография. М., 2007. 256 с.

- Носакова Е. С. Формирование антикоррупционного правосознания в системе мер противодействия коррупции // История государства и права. 2012. № 9. С. 14–17.

- Bradley M. M., Lang P. J. Measuring emotion: The Self-Assessment Manikin and the semantic differential. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry. 1994. Vol. 25. Pp. 49–59. URL: https://edwp.educ.msu.edu/wp-content/uploads/sites/29/2020/06/Bradley_1994_MeasuringEmotionTheSelfassessment.pdf (дата обращения: 09.11.2022).

- Lang P. J., Bradley M. M., & Cuthbert B. N. (2008). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/IAPS. TechManual.1-20.2008(1).pdf (дата обращения: 09.11.2022).

- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (2007). The International Affective Picture System (IAPS) in the Study of Emotion and Attention. In J. A. Coan, & J. J. B. Allen (Eds.), Handbook of Emotion Elicitation and Assessment (pp. 29–46). London: Oxford University Press. URL: https://global.oup.com/academic/product/handbook-of-emotion-elicitation-and-assessment-9780195169157?cc=ru&lang=en&# (дата обращения: 09.11.2022).

- Posner J., Russell J. A., Gerber A., Gorman D., Colibazzi T., Yu S., Wang Z., Kangarlu A., Zhu H., Peterson B. S. The neurophysiological bases of emotion: An fMRI study of the affective circumplex using emotion-denoting words. Human Brain Mapping. 2009. No. 30, Pp. 883–895. doi:10.1002/hbm.20553. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2644729/ (дата обращения: 09.11.2022).

- Васильева И. В., Григорьев П. Е., Чуманов Ю. В. Особенности эмоционального реагирования на аффективно окрашенные фотоизображения о коррупции: половозрастной аспект // Психология и право. 2020. Т. 10, № 2. С. 151–166.

- Васанов А. Ю., Марченко О. П., Севостьянова М. С. Подбор культурноспецифичных эмоционально окрашенных фотоизображений для экспериментальных исследований // Экспериментальная психология. 2013. Т. 6, № 4. С. 105–114.

- Иншаков С. М. Коррупционная война как элемент гибридного противоборства государств // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1(48). С. 46–51.

- Меркурьев В. В., Соколов Д. А. Участие прокуратуры и войск национальной гвардии в обеспечении права на выражение мнения и свободы на проведение собраний и объединений // Право в Вооруженных Силах. Военно-правовое обозрение. 2017. № 8. С. 30–37.

- Капинус О. С. О роли Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в проведении научных исследований проблем противодействия коррупции и выработке предложений по их решению // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. № 2(16). С. 51–56.

- Dan-Glauser E. S., Scherer K. R. The Geneva affective picture database (GAPED): a new 730-picture database focusing on valence and normative significance. Behavior Research Methods. 2011. Vol. 43, No 2. Pp. 468–477. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/159157275.pdf (дата обращения: 09.11.2022).

- Мальцева Л. В. Изобразительное искусство в школе и его назначение // Общество: социология, психология, педагогика. 2011. № 1–2. С. 132–136.

- Лихачева Е. Ю. Борьба с коррупцией путем антикоррупционного просвещения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 6. С. 65–69.

- Личность коррупционного преступника: монография / под общ. ред. Р. В. Жубрина. М., 2019. 384 с.

- Капинус О. С. Криминологическое исследование личности коррупционного преступника // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 1. С. 95–101.

- Кроз М. В., Ратинова Н. А. Психологическое исследование личности коррупционного преступника // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 2(64). С. 95–104.