Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

Автор: Годлевская Елена Владимировна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 4 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Возникновение в обществе новых условий для самореализации человека, усложнение социальной структуры привели к расширению понятия феномена профессионализма. Используя в качестве методологического приема анализ существующих подходов к периодизации профессионального становления личности: онтогенетический, профессионалогенетический, качественный, смешанный, рассматривается онтогенез на междисциплинарной основе. Базируясь на теории развития внутренних структур личности, обосновывается концептуальная модель по трем основным шкалам, образующим поле профессионального развития: шкала направленности личности, шкала опыта, шкала самоотношения личности. Построенная модель с позиций биологического, психологического и социального измерений позволяет в дальнейшем рассматривать вопросы поэтапного предъявления системы графических форм представления информации в процессе профессионального становления личности с учетом ее витагенного опыта.

Профессиональное становление личности, направленность личности, опыт, деятельность, мораль, ценности, идеалы, концептуальная модель профес- сионального становления личности

Короткий адрес: https://sciup.org/14240012

IDR: 14240012 | УДК: 378 | DOI: 10.7442/2071-9620-2015-4-41-52

Текст научной статьи Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

В современном мире изменения, происходящие в экономической и социальной сферах, приводят к совершенствованию профессиональной структуры общества. Трансформации подвергаются не только профессии, но и профессиональные приоритеты и предпочтения. Профессионализм и нравственность выступают на первый план в развитии любого общества и цивилизации в целом.

В связи с этим к субъекту профессиональной деятельности предъявляются серьёзные требования, предполагающие не только наличие образования, базирующегося на достижениях современной науки, но и требования к профессионально важным качествам личности.

Исследователи в таких областях человеческого знания, как философия, педагогика, психология, социология, экономика проводят изыскания по проблеме профессионального развития личности. Отсюда возникает необходимость моделирования профессионального развития личности на концептуальной основе.

В психолого-педагогических исследования (В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский, Л.В. Львов, В.В. Лихоле-тов, А.М. Новиков, Н.О. Яковлева и др.) созданы теоретические предпосылки и накоплен определенный практический опыт концептуального моделирования образовательных систем. Здесь необходимо привести ряд утверждений, характеризующих нашу позицию в отношении заявленной проблемы [3; 7; 8; 18].

Во-первых , под педагогическим моделированием мы, вслед за В.П. Беспалько, В.С. Безруковой, Б.С. Гершун-ским, Г.Н. Стайновым, Н.О. Яковлевой, Е.В. Яковлевым, понимаем отражение характеристик существующей педагогической системы в специально созданном объекте, который называется педагогической моделью.

Во-вторых, объектом моделирования в педагогике (Е.А. Гнатышина, Г.Н. Стайнов, Н.О. Яковлева) является «определенная педагогическая система, построение и внедрение которой в образовательный процесс способствует решению выявленной проблемы» [18, с. 159]. Отсюда, результатом моделирования становятся новые знания об объекте исследования, в нашем случае - о профессиональном становлении личности в процессе обучения.

В-третьих, мы присоединяемся к мнению Л.В. Львова, полагающего: «педагогическое моделирование, представляет собой движение от концептуальной модели (моделей) к нормативной модели (моделей)» [7, с. 186]. И далее мы руководствуемся содержанием концептуальной модели в трактовке Л.В. Львова как «модели сущего, отражающего внутренние, существенные отношения педагогической реальности» [7, с. 185].

В-четвертых, концептуальные модели создаются последовательно, поэтому первоначально на основе системы методологических подходов мы обосновали концептуальную модель, включающую идею, общие положения, границы применимости модели, понятийно-категориальный аппарат, систему методологических подходов.

Явление профессионализмаисториче-ски подвижно, его предметное поле было заложено в трудах К. Маркса, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Они рассматривали зависимость потребности общества в специалистах, способных выполнять определенные, отличные от других, виды профессиональной деятельности от исторически сложившихся форм общественного разделения труда.

Общественное развитие, усложнение социальной структуры, возникновение новых условий для самореализации человека в обществе привело к расширению феномена профессионализма. В области современных педагогических исследований, посвященных профессиональной компетентности, интерес представляют работы Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, К.М. Левитана, Л.В. Львова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др.

Для нашего исследования актуальна формулировка, данная Зеером Э.Ф., ко- торый определяет «профессиональное становление как развитие личности в процессе выбора профессии, профессионального образования и подготовки, а также выполнения профессиональной деятельности» [3].

Отметим, что В.А. Цвык, в своем исследовании определил профессионализм как высшую точку профессионального развития личности, которой соответствуют знания, умения, навыки и ценностная система человека, обеспечивающие продуктивный, творчески-со-зидательный труд [15].

Исходной категорией для понятий «профессионал» и «профессионализм» является категория «профессия». Согласно формулировке, отраженной в БСЭ, профессия - это род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в результате специальной подготовки (профессионального образования), опыта работы.

Проанализируем основные общепринятые подходы к периодизации профессионального становления личности. Анализ будем осуществлять с позиции системной социологии, психологии и профессиональной педагогики. Периодизация является методологическим приемом, позволяющим рассматривать онтогенез личности на междисциплинарной основе. Согласно энциклопедическому словарю, «периодизация – деление процессов развития на основные, качественно отличающиеся друг от друга периоды в соответствии с объективными закономерностями природы и общества» [13].

Отечественными и зарубежными психологами (Д.Н. Завалишиной, О.Ю. Ильиной, Е.А. Климовым, Г. Крайг, А.К. Марковой, С.А. Нордзельской, Ю.П. Пова-ренковым, D.E. Super) выделяются следующие четыре подхода к периодизации профессионального становления личности: онтогенетический, профессионалогенетический, качественный, смешанный. Сравнительный анализ данных подходов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ подходов к периодизации профессионального становления личности

|

Подход |

Автор |

Основание периодизации |

Особенности подхода |

Недостатки |

|

Онтогенетический |

Д. Сьюпер |

хронологический возраст субъекта труда |

опора на закономерности онтогенетического и личностного развития субъекта труда; учет универсальных тенденций профессионального развития, которые не зависят от вида профессиональной деятельности и профессии |

реализует мо-ноциклический подход к пониманию профессионального развития, который образно можно обозначить формулой «одна жизнь - одна профессия» |

|

Профессионалогенетический |

Д.Н. Завалишина |

профессио нальный стаж самостоятель ной работы в |

учитывают специфику развития и реализации субъекта труда в |

не охватыва ется весь цикл профессио нального |

Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

|

Подход |

Автор |

Основание периодизации |

Особенности подхода |

Недостатки |

|

рамках выбранной профессии |

рамках конкретной профессиональной деятель ности |

становления и реализации личности |

||

|

Качественный |

А.К. Маркова |

временной фактор не учитывается |

уточнение системных критериев профессионализации и интегральная характеристика ролевых функций профессионала |

рассматриваются как дополнение к онтогенетическим и про-фессионало-генетическим периодизациям |

|

Смешанный |

Е.А. Климов |

сочетание возрастных, качественных |

позволяет совместить количественные показатели и качественные характеристики уровня профессионализации субъекта труда |

Для нашего исследования представляет интерес периодизация А.С. Норд-зельской и О.Ю. Ильиной, которые выделили следующие стадии процесса профессионального становления личности [10]:

-

1) зарождение и формирование профессиональных намерений;

-

2) период профессионального обучения и воспитания;

-

3) активное вхождение в профессиональную среду;

-

4) реализация профессиональных устремлений и возможностей.

Так как объектом нашего исследования является процесс профессионального образования, то перечисленные выше этапы мы будем рассматривать в рамках

Е.В. Годлевская

этого процесса.

Остановимся подробнее на этимологии слова «образование». Оно проис -ходит от корня «образ». Данный термин обозначает построение и развитие человеком своего образа окружающего мира и образа своего «Я», своего места, своей роли в этом мире [8].

В 2010 году группа ученых (В.А. Луков, Н.В. Захаров, Г.Ю. Канарш, А.В. Костина, В.К. Криворученко, Ч.К. Ламажаа, В.А. Ситаров) по поручению ректора Московского гуманитарного университета профессора И.М. Ильинского [6] провела исследование, цель которого заключалась в проведении экспертизы понятия «образование» для включения его трактовки в федеральный закон «Об образовании». Суть авторских высказываний приведена в таблице 2 [2].

Как видно из анализа, образование представляется и как процесс познания истины о мире и жизни, и как социальный способ обеспечения наследования куль- туры, и как введение человека в контекст культуры мира, и как социальный институт по сохранению и передаче знаний и умений, и процесс передачи от поколения к поколению тех духовных богатств, которые выработало человечество.

Таблица 2. Анализ трактовки понятия «образование»

|

Автор |

Трактовка понятия «образование» |

|

Б.Т. Лихачев |

Сущность образования понимается им как концентрированное выражение и отражение социально-экономических, политических, нравственно-правовых и культурных потребностей общества в образованных и развитых людях, удовлетворяемых специально созданной государственно-общественной системой общеобразовательных и специальных учебных учреждений |

|

Н.В. Бордов-ская, А.А. Реан |

Понимают образование и как единство ценностей развивающегося человека и общества, процессов обучения и воспитания человека, результатов последнего, и как систему |

|

Ю.М. Резник |

Образование – процесс, результат и важнейший институт становления человека как личности, посредством которых он приобретает новые представления о мире, изменяет свой собственный образ и формирует способности, необходимые ему для полноценного участия в общественной и профессиональной деятельности |

|

А.В. Мудрик |

Образование – это часть воспитания, которое включает в себя: систематическое обучение (формальное образование, как основное, так и (дополнительное); просвещение, т. е. пропаганду и распространение культуры с привлечением СМК и ИКТ (неформальное образование); стимулирование и создание условий для самообразования |

|

М.С. Якушкина |

Образование- это целенаправленнй непрерывный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства путем создания условий разными социальными институтами для трансляции культуры и социальных норм, приобретения совокупности знаний, умений, навыков, компетенций определенного объема и сложности, формирования и развития личности каждого ребенка и взрослого. |

|

Н.Е. Щуркова |

Видит образование введением человека в контекст культуры мира во имя счастливой жизни человека, обретающего способность осознавать себя в мире, вступать с ним во взаимодействие, производить свободный выбор своего жизненного пути, созидать блага и ценности для людей, и, выявляя свое индивидуальное «Я», содействовать расцвету и продолжению жизни на земле |

Целью современного профессионального образования является разностороннее гармоническое развитие личности, которое предполагает единство ее образованности и воспитанности.

Становление и развитие профессионализма личности – это не только приобретение конкретных знаний и практических навыков, но и формирование необходимых для успешной трудовой деятельности внутренних структур лич-

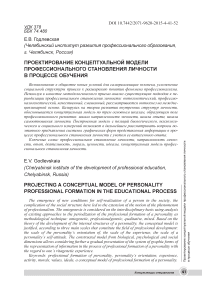

ности. Рассмотрим структуру личности (рис. 1), представленную К.К. Платоновым [11]. Верхний этаж занимает направленность личности: мировоззрение, ценностные ориентации, убеждения, стремления; второй этаж – опыт человека: знания, умения (компетенции), навыки, привычки. Первый этаж – высшие психические процессы: интеллект (мышление, память, внимание), воля, эмоции, физическая (двигательная) активность.

Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

Рис. 1. Структура личности в образовательном процессе

Е.В. Годлевская

При переводе объективных компонентов культуры в субъективные в процессе профессионального образования происходит развитие жизненного опыта человека одновременно по трем направлениям: развитие направленности личности, его опыта и психических процессов. В соответствии с этими процессами развития распределяются структурные составляющие образования: воспитание, обучение, развитие.

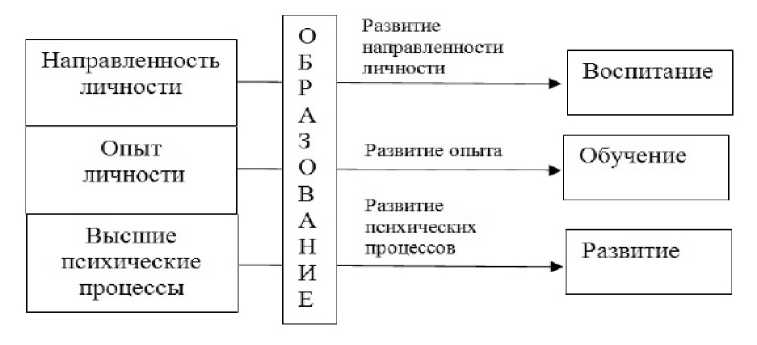

Останавливаясь подробнее на описании каждой из структурных составляющий личности, выделим внутри них узловые элементы, которые позволят нам определиться с координатными шкалами, определяющими развитие субъективных человеческих сил и способностей, реализуемых в профессиональной деятельности.

Так, направленность личности Л.А. Карпенко рассматривает как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности [4]. Направленность личности проявляется в следующих формах: желания, интересы, склонности, идеалы, правила, мировоззрение, убеждения и формируется системой отношений человека к самому себе как к личности, окружающим людям, обществу, производству, природе.

В период зарождения и формирования профессиональных намерений происходит овладение системой социально значимых ценностных представлений, идеалов, активное усвоение через дея- тельность системы должных отношений (мораль) со сверстниками и старшими, активный самоанализ и соотнесение своей личности с миром взрослых (правило), попытки реального планирования своего будущего профессионального профиля. В этот период интенсивно вырабатываются информационные основы моральной, социальной, а, следовательно, и профессиональной направленности личности. Все перечисленные нами параметры объединим шкалой направленности личности (рис. 1).

Рассматривая опыт личности необходимо акцентировать внимание на том, что в ходе профессионального обучения важнейшими компонентами являются:

-

1) овладение процессом, способами и средствами предметной деятельности;

-

2) усвоение знаний.

Как указывает А.М. Новиков: «овладение способами предметной деятельности (практика) непосредственно связано с овладением практическими умениями (компетенциями), в том числе, трудовыми, профессиональными» [8].

Любое умение формируется только в процессе деятельности на основе навыка, полученного в предшествующем опыте и освоенных ранее знаний.

Для нашего исследования представляет интерес классификация умений (квалификация), данная А.М. Новиковым [9]: 1) первоначальное умение – осознание цели действия и поиск способов его выполнения, опирающихся на ранее приобретенный опыт; ярко выражен характер проб и ошибок;

-

2) частично умелые действия - овладение умениями в выполнении отдельных приемов, операций; уточнение необходимой системы знаний, сфор-мированность специфических для данных действий навыков; появление творческих элементов деятельности;

-

3) умелая деятельность - творческое использование знаний и навыков с осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств ее достижения; овладение умениями на уровне тактики трудовой деятельности;

-

4) мастерство – овладение умениями на уровне стратегии трудовой деятельности, творческое развитие способности самостоятельного определения цели, творческое использование различных умений (технологий).

Автор указывает, что умения входят в состав компетентности выпускника, так же полноправными структурными составляющими являются знания, навыки, профессионально значимые качества личности, такие, как способность и готовность к выполнению практической деятельности, к решению жизненных проблем.

Полученные в процессе профессионального обучения компетенции (мастерство) определяют в будущем положение личности (статус) в социальной системе.

Вышесказанное позволяет нам выделить на шкале опыта личности следующие узловые точки: «показатель», «практика», «опыт», «компетенция», «статус» (рис. 1).

На шкале самоотношения личности выделим два полюса: полюса субъект-объектного и субъект-субъектного способов отношения. Многие современные авторы следуют такому способу деления и говорят о дуальности «Я» в указанном смысле [17].

На вопрос «Что отражается в самоот-ношении, какие стороны субъекта жизнедеятельности представлены в нем?» пытались найти ответ В.В. Столин,

Н.И. Сарджвеладзе. Так, В.В. Столин считает, что в самоотношении отражаются организмические, социально-индивидные и личностно-особенные состояния и признаки [14]. Эту точку зрения автор убедительно обосновывает в рамках своих теоретических построений и экспериментальных разработок. Н.И. Сардж-веладзе в своих трудах [12] расширяет понятие «самоотношение» считая, что в нем отражены характеристики индивида, берущие начало в биологических, психологических и социальных структурах его активности. Придерживаясь мнения данного автора, мы в своем исследовании будем опираться на следующие компоненты данного деления.

-

I. Биологическое измерение:

-

1) отношение к своей внешности и анатомическим особенностям;

-

2) отношение к своим биомеханическим и функционально-физиологическим возможностям.

-

II. Психологическое измерение:

-

1) отношение к своим сенсомоторным особенностям и инструментальным возможностям;

-

2) отношение к своим интеллектуальным способностям (Я: умен – глуп, логичен – интуитивен, созерцателен – практичен и т.п.);

-

3) отношение к своим эмоциональным особенностям (Я: эмоционален - суховат, чувствителен – нечувствителен, экспрессивен - эмоционально сдержан, влюбчив – невлюбчив и т.п.);

-

4) отношение к своим волевым качествам и результатам своей деятельности (Я: импульсивен – обладаю волей, претворяю слово в дело – не могу до конца довести задуманное, решителен - нерешителен, планирую свое поведение – пускаю дела на «самотек», через успех получаю новый импульс к дальнейшим, действиям – неудача парализует меня и т.д.);

-

5) отношение к себе как неповторимой личности, чувство самотождествен-ности.

Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

Е.В. Годлевская

-

III. Социальное измерение:

-

1) отношение к своему социальному статусу (к статусу в системе формальных отношений, к социо-экономическому или социометрическому статусу);

-

2) отношение к тому, как ко мне относятся другие, чего от меня ожидают, и т.п.;

-

3) отношение к себе как носителю определенных социально-нравственных норм и ценностей.

Рассмотрим процесс профессионального становления личности во времени. За отправную точку возьмем период активного выбора профессии, основанного на интересе субъекта к данному виду деятельности, которая, по его мнению, приведет его к реализации жизненной цели. Таким образом, происходит само-осознание своего «Я» в некой профессиональной общности. Тем самым формируются профессиональные цели (в том числе, ближайшего плана), принимаются соответствующие сознательные, самостоятельные конкретные и достаточно твердые решения.

В процессе профессионального обучения происходит поэтапная реализация планов по овладению умениями и навыками, приобретаются знания, и это все переходит в витагенный опыт обучающегося. В соответствии с этим опытом личности в процессе обучения присваивается установленная квалификация. В энциклопедическом словаре термин «квалификация» описывается как: «...1) определение качества чего-либо, кого-либо; оценивание; 2) степень пригодности, уровень подготовленности человека для той или иной профессии или работы» [13].

Данная формулировка позволяет нам включить в описание термина «квалификация» такие понятия, как «уровень подготовленности» и «определение (оценивание) качеств чего-либо, кого-либо». Таким образом, под квалификацией будем понимать готовность работника создавать продукты профессиональной деятельности, а также оценивание качеств этих продуктов (материальных и нематериальных, объектных и субъектных сущностей и т.д.) в сравнении с требуемыми, желаемыми или эталонными. При этом, говоря об эталонных продуктах, мы имеем в виду продукты, признанные наиболее значимыми и эффективными для социальной системы.

Таким образом, в профессиональной квалификации можно выделить следующие количественные составляющие:

-

1) подготовленность (теоретическая, практическая и т.д.);

-

2) продуктивность, описывающаяся через профессионально и социально значимые продукты, созданные субъектом в процессе деятельности.

Достигнув определенной квалификации в процессе профессиональной подготовки обучающийся допускается к выполнению определенного вида деятельности, приобретая при ее выполнении профессионально важные качества личности, которые являются основой формируемых компетенций.

Описанный выше процесс повторяется неоднократно, в результате происходит качественное изменение структуры личности, выражающееся в принятии обучающимся присущей профессиональной деятельности морали.

Еще Ф. Энгельс в своих трудах утверждал, что каждая профессия имеет собственную мораль [16]. Действительно, профессиональная деятельность формирует у ее участников не только профессиональные навыки, но и определенные черты личности и отношение к содержанию своего труда.

Как отмечает Цвык В.А, «основой профессиональной морали является профессиональное нравственное сознание человека, представляющее собой совокупность основных нравственных норм, требований, идеалов, представлений, обращенных к конкретной профессии и призванных регулировать профессиональные отношения людей и соотносить узкопрофессиональные требования с общеморальными нормами» [15].

Современные исследователи этики отмечают, что профессиональное со- знание содержит общетеоретический нормативный аспект, представляющий собой должное в профессиональной морали, и практический компонент (индивидуальную профессиональную нравственность). Практический компонент профессионального сознания нарабатывается в процессе осуществления профессиональной деятельности и является своего рода опытом работы (практики). Учитывая, что в своей модели мы рассматриваем период профессионального обучения личности, вслед за А.А. Вербицким выделим одну из основных целей профессионального образования – формирование целостной структуры будущей профессиональной деятельности обучающегося в период его обучения. Это означает, что для достижения целей формирования личности специалиста в профессиональном учебном заведении необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию одного типа деятельности (познавательный) в другой (профессиональный) с соответствующей сменой морали, потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов. Однако между учебной и профессиональной деятельностью, лежит ряд отличий:

-

1) в учебно-познавательной деятельности знания предъявляются в чистом виде, зачастую разделенные по разным дисциплинам, в профессиональной деятельности они заданы системно, в общем контексте производственных процессов и ситуаций;

-

2) учебная деятельность основана на индивидуальном способе усвоения знаний, а профессиональная деятельность носит коллективный характер, предлагающий межличностные взаимодействия специалистов, соответствующие формы общения, обмена мнениями, принятия решений.

Указанные особенности можно учесть, если опереться на знаково-контекстный подход. А.А. Вербицкого, в котором обучение базируется на всей совокупности дидактических форм, ме- тодов и средств, с помощью которых моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем наложено на канву этой деятельности. Анализируя контекстный подход, можно сделать вывод о том, что учение не замыкается само по себе – учиться чтобы получить знания – а выступает той формой личной активности, которая обеспечивает формирование необходимых предметно-профессиональных, моральных и социальных качеств личности специалиста.

Это дает нам право утверждать, что в период профессионального обучения всеми методами, формами и средствами у обучающегося формируется определенный профиль компетенций. Под профилем компетенций будем понимать набор определенных способностей человека выполнять работу в соответствии с требованиями должности. Причем, требования должности должны быть привязаны к конкретной организации, предприятию, учреждению (институту), для которого осуществляется профессиональная подготовка специалиста. Так же в формировании профиля компетенций необходимо учитывать будущий социально-профессиональный статус выпускника. Это позволит рассматривать его труд и предметы его профессиональной деятельности со стороны точки зрения различных социальных и профессиональных статусных позиций.

Так, как в своем исследовании мы рассматриваем профессиональное становление личности в рамках педагогического процесса в профессиональной образовательной организации (института общества), то данный социальный контекст формирует и развивает не только статус субъекта, но и ценности, формирует правила поведения в трудовом коллективе и социуме. В процессе последующего профессионального развития личности в других социальных институтах данные качества будут из-

Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

меняться в соответствии с организационным типом культуры данного общества.

Изложенные позиции позволили представить и описать концептуальную модель (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная модель профессионального становления личности в процессе профессионального обучения

Данная концептуальная модель в процессе профессионального обучения представляет собой плоскостное представление сущности профессионального становления личности в координатах: шкала направленности, шкала опыта, шкала ценности, которые она определяет:

-

1) последовательность предъявления системы графических форм представления информации;

-

2) границы объема содержания учебного материала, выраженного в графической форме, соответствующие данному временному этапу;

-

3) необходимость учета при проектировании системы графических форм представления информации витаген-ного опыта обучающихся.

Обоснование принципов преобразования концептуальной модели в нормативную и составляет следующий этап нашего исследования.

Список литературы Проектирование концептуальной модели профессионального становления личности в процессе обучения

- Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебник для вузов. -СПб.: Питер, 2000.

- Душин А.В. Понятие образования: чем оно быть не может//Вестник ВЭГУ. №2. 2013. С. 102-107.

- Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. -М.: Академический Проект, 2003.

- Краткий психологический словарь/сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -М.: Политиздат, 1985.

- Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. -М.: Юрайт, 2000. -С. 29.

- Луков В.А., Луков В.А. Гуманитарная экспертиза в сфере образования: анализ ответов экспертов на вопрос о содержании понятия «образование». Часть 2//: www.hdirussia.ru.

- Львов Л.В. Проектирование системы профессиональной подготовки на полипарадигмальной основе: монография. -М.: СГУ, 2013. -512 с.

- Новиков А.М. Основания педагогики. Пособие для авторов учебников и преподавателей педагогики. -М.: Эгвес, 2010. -208 с.

- Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. -М.: Высшая школа, 1986.

- Нордзельская А.С., Ильина О.Ю. Проблемы профессионального становления личности специалиста//: www.rapdoh.ru.

- Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: учебное пособие. -М.: Высшая школа, 1981.

- Сарджвеладзе Н.И. Структура самоотношения личности и социогенные потребности. -В кн.: Проблемы формирования социогенных потребностей. -Тбилиси, Мецниереба, 1974.

- Советский энциклопедический словарь/гл. ред. А.М. Прохоров. -М.: Сов. энциклопедия, 1986. -1600 с.

- Столин В.В. Самосознание личности. -М., МГУ, 1983.

- Цвык В.А. Профессиональная этика: основы общей теории: учебное пособие. -М.: РУДН, 2010. -288 с.

- Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии//Собр. соч. -Т. 21.

- Lewis N., Brooks-Gunn J. Social Cognition and Acquision of Self. -N. Y., London, Plenum Press, 1979.

- Яковлева Н.О. Педагогическое проектирование инновационных образовательных систем: монография. -Челябинск: ЧГПУ, 2008. -279 с.

- Bordovskaia N.V., Rean A.A. Pedagogy. SPb.: Piter, 2000.

- Душин А.В. Понятие образования: чем оно быть не может. Вестник ВЭГУ - 2013 - № 2 (64). С. 102-107.

- Zeer E.F. Psychology of professions. M.: Akademicheskii Proekt, 2003.

- Short psychological dictionary. M.: Politizdat, 1985.

- Likhachev B.T. Pedagogika. M.: Yurait, 2000.

- Lukov V.A., Lukov V.A. Humanitarian expert review in education: analysis ov expert answers on the content of ‘education' concept. Part 2//: http://www.hdirussia.ru.

- Lvov L.V. Projecting a system of professional training on poly-paradigm basis. M.: SGU, 2013.

- Novikov A.M. Foundations of pedagogy. Guide for textbook writers and teachers of Pedagogy. M.: Egves, 2010.

- Novikov A.M. Processes and methods of forming the working skills. V.: Vysshaia shkola, 1986.

- Nordzelskaia A.S., Ilina O.Yu. Problems of professional formation of specialist personality//: www.rapdoh.ru.

- Platonov K.K. Short dictionary of the system of psychological concepts. M.: Vysshaia shkola, 1981.

- Sardzhveladze N.I. Structure of personal self-relation and sociogenic needs. Problemy formirovania sotsiogennykh ptrebnostei. Tbilisi, Metsniereba, 1984.

- Soviet encyclopedic dictionary. M.: Sov. Entsiklopedia, 1986.

- Stolin V.V. Self-awareness of personality. M.: MGU, 1983.

- Tsvyk B.A. Professional ethics: basics of general theory. M.: RUDN, 2010.

- Engels F. Ludwig Feuerbach and the end of German classical philosophy. Marx K., Engels F. Col. Works, Vol. 21.

- Lewis N., Brooks-Gunn J. Social Cognition and Acquision of Self. N.Y., London, Plenum Press, 1979.

- Yakovleva N.O. Pedagogical Projecting of Innovative Systems. Chelyabinsk, Chelyabinsk State Pedagogical University, 2008.