Проектирование образовательной системы на основе принципа «теория-практика-теория»

Автор: Львов Леонид Васильевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 1 (7), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен один из важнейших общедидактических принципов - «взаимосвязь и единство теории и практики в обучении» в инновационном ракурсе компетентностно-контекстного подхода. Обосновывается, что закрепление теории практикой, но на новом качественном уровне теоретических знаний осуществляется на основе осмысления процесса и результата практики путем применения интегративных организационных форм, средств и методов, адекватных типу обучения и этапу формирования учебно-профессиональной компетентности.

Теория, практика, знание, умение, компетенция, обобщенные способы профессиональных действий (профессиональные алгоритмы), учебно-профессиональная компетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/14239481

IDR: 14239481 | УДК: 37.01+378

Текст научной статьи Проектирование образовательной системы на основе принципа «теория-практика-теория»

Анализ сложившейся системы принципов профессионального обучения постулирует требования закрепления теории практикой. Проблема заключается в том, что данный принцип трактуется только в одном смысле, рассматривающем исключительно прямую зависимость от теории к практике.

Однако теоретические исследования и собственный опыт практического обучения показали нам, что существующее на сегодняшний день одностороннее движение «теория – практика» не может обеспечить подготовку выпускника, соответствующего требованиям социального заказа и потребностям личности. В итоге выпускник вуза теоретически достаточно много знает на уровне различения и запоминания (механического, неосознанного воспроизведения текста, правил, формулировок и т.п.), при этом на уровень понимания (осознанного усвоения информации), умения (применения теоретических познаний на практике) и особенно переноса (выполнения любых практических работ в пределах программных требований) перехода не происходит.

Таким образом, он не компетентен, т.е. не способен и не готов в кратчайшие сроки пройти процесс профессиональной адап- тации и приступить к профессиональной деятельности. Следовательно, появляется «выученная беспомощность».

Логику дальнейшего исследования определяют несколько важных посылок.

Во-первых, в теории профессионального образования в качестве самостоятельных сквозных линий выделяются теоретическое и практическое обучение [5, с. 43, 65]. Для освоения профессии (профессионального бытия) недостаточно овладеть профессиональными знаниями, необходимо владение и способами практической профессиональной деятельности. Кроме того, теоретическое и практическое обучение (В.С. Леднев, П.Ф. Кубрушко), являясь относительно обособленными самостоятельными сквозными линиями профессионального образования, находятся в определенной зависимости [5, с. 65].

Во-вторых, исследование закономерностей профессионального образования, педагогическая практика показали, что существует и обратная (инверсионная в терминах А.С. Белкина) зависимость [2].

В-третьих, исходя из того, что принципы всегда отражают объективные закономерности образовательного процесса, опираются на положения теории (концептуальной модели), выделение новой закономерности требует корректировки принципов. По мнению Ю.К. Бабанского, «такой процесс вполне естественен, так как дидактические принципы не являются раз и навсегда установленными догмами, они синтезируют в себе достижения современной дидактики, обновляются под их влиянием» [1, с. 79].

Обращение к философским истокам онтологии и гносеологии показало, что еще В.Ф. Гегель разработал систему категорий, из анализа взаимодействия которых можно было бы выводить законы развития бытия. Причем центральным для понимания развития у В.Ф. Гегеля является закон «отрицания отрицания», содержащий в себе следующие моменты: • диалектическое отрицание;

-

• отрицание результата первого отрицания;

-

• сохранение непреходящего содержания в результатах первого и второго отрицания;

-

• частичное восстановление того, что снималось первым отрицанием, подъем на новый уровень развития;

-

• движение к следующему циклу действия данного закона.

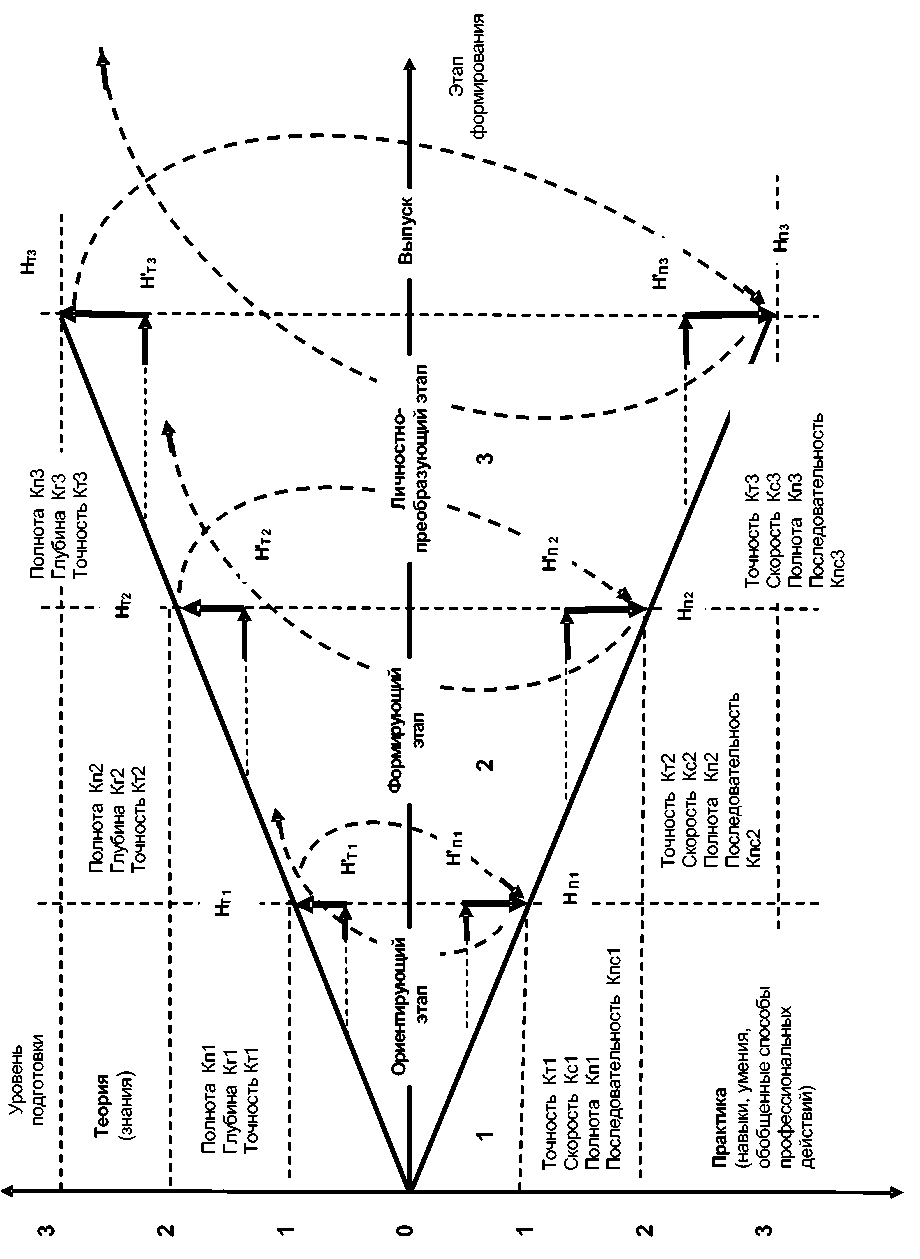

Применение философского подхода в проекции на профессиональное образование позволило нам представить проявление инверсионной зависимости между теорией и практикой (рис.) в виде расширяющейся спирали (закон «отрицания отрицания»).

Учебная деятельность, как часть жизненной событийности, несет в себе для личности необходимость постоянного перехода из одного типа поведения (вида деятельности) в другой. Это проявляется тогда, когда образовательный процесс построен по принципу чередования теоретических занятий с практическим производственным обучением. Восходящее «инверсионное» движение от сознания (теоретического мышления) к практике (действию) с помощью мышления обогащает практическую деятельность и формирует новые качества личности. Дви- жения от понятийного теоретического мышления к практическому мышлению развивают и обогащают практические знания. Как только практика осваивается, она начинает развивать теорию (В.С. Библер). Понимание глубины теории происходит именно после ее практического освоения, вызывая потребность в получении новых знаний. Это позволяет повысить уровень учебно-профессиональной навигаторской компетентности как в результативно-целевом, так и в содержательном аспекте.

Но как только практика осваивается, она способствует освоению теории, уже на новом, более высоком уровне, где обучающийся способен понимать глубинные «пласты теории». Этот взаимопереход, погружение то в теорию, то в практику направлены на формирование «опыта самопреображения», что в свою очередь обеспечивает формирование компетентности будущего специалиста. Тем более что соотношение теоретического и практического обучения убедительно показывает, что данное разделение достаточно условно. Действительно, знание в своей практической части (знание о способе действия, информационная основа как действия, так и деятельности в целом) содержит элемент умения и тем самым обеспечивает его формирование. С другой стороны и умения и профессиональные алгоритмы (обобщенные способы профессиональных действий) как системы основаны на знаниях и навыках.

«Теория – практика – теория» – в этой методологической конструкции заключена суть формирования учебно-профессиональной компетентности.

Остановимся на изложении этой тезы в аспекте моделирования процесса формирования учебно-профессиональной компетентности более подробно. Инвариантный компонент модели нормативно-прогностической, компетентност-но-контекстной системы формирования учебно-профессиональной компетентности включает в себя следующие вза- имосвязанные и взаимообусловленные целевой, содержательный, процесссуаль-но-деятельностный и результативно-коррекционный блоки [6].

Для нашего исследования важна реализация принципа «Теория – практика – теория» применительно к процессуальнодеятельностному блоку и результативнокоррекционному блоку. Формирование учебно-профессиональной компетентности проходит в три этапа: ориентирующий, формирующий, личностно-пре-образующий, представляющих смену состояний системы компетентностно-контексного профессионального образования. Функция блока – обучающая, развивающая, воспитывающая путем последовательного формирования учебно-профессиональной компетентности в зависимости от преимущественного на данном этапе типа обучения (когнитивно ориентированного, личностно деятельностного, личностно развивающего профессионального).

Функция осуществляется в процессе реализации психологического (транс-формативно-конструктивного) механизма формирования учебно-профессиональной компетентности.

К функциям результативно-коррекционного блока относятся: интегративная оценка уровня сформированности учебно-профессиональной компетентности в соответствии с диагностично поставленной целью; выборочная оценка любого из компонентов компетентности; реализация функции контроля; обеспечение объективности и тождественности внутренней и внешней оценки на всех этапах образования, а также определение рекомендаций по переходу к следующему этапу или коррекции на основе индикаторов.

На рис. (на с. 54) представлена схема модели реализации принципа «теория – практика – теория». На вертикальной оси координат указан уровень теоретической и практической подготовки, соот- несенный с требованиями социального заказа. Уровень приведен в соответствие с требованиями компетентностно-кон-текстного подхода применительно к формированию учебно-профессиональной компетенции [6]. Под учебно-профессиональной компетенцией понимается система учебно-профессиональных знаний (когнитивный компонент), навыков, умений и обобщенных способов учебно-профессиональных действий (операционально-деятельностный компонент), необходимых для удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешения типовых проблемных ситуаций в учебно-профессиональной деятельности в соответствии с предоставленными полномочиями.

Уровень теоретической и практической подготовки выражен в соответствующих показателях: когнитивный компонент компетенции: знания – полнота, глубина, точность (С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, С.Е. Матушкин); операционально-деятельностный компонент компетенции: навыки, умения, обобщенные способы профессиональных действий (профессиональные алгоритмы) – полнота, последовательность, точность, скорость (С.Я. Батышев, (В.П. Беспалько, Л.В. Львов).

На вертикальной оси координат указаны также заданные нормативы формирования теоретического (когнитивного) и практического (операционально-деятельностного) компонентов учебно-профессиональных компетенций, выраженные в показателях соответственно знаний, навыков, умений и обобщенных способах профессиональных действий. На схеме они обозначены: Нт и Нп; Т1, Т2, Т3. – нормативный уровень теоретической подготовки, П1, П2, П3 – нормативный уровень практической подготовки.

На горизонтальной оси координат обозначены этапы формирования учебно-профессиональных компетенций (и компетентности в целом).

Рис. Схема модели реализации принципа «теория – практика - теория»

Влияние реализации принципа «теория – практика – теория» на процесс формирования учебно-профессиональной компетентности различно на каж- дом этапе. На первом, ориентирующем этапе основной задачей теоретического обучения является усвоение ориентировочной основы последующих действий, т.е. формирование когнитивного компонента компетентности (знаний). Ориентировка сыграет свою мотивирующую роль, если обучающийся как субъект учебной деятельности, представит (на уровне ознакомления) возможно большую полноту знаний о деятельности профессиональной.

Следовательно, основным показателем решения задач этапа в теоретическом аспекте – формирование когнитивного компонента компетентности - является полнота знаний. Определяя целевую установку данного этапа посредством установления значений коэффициентов полноты, глубины, точности (Кп1, Кг1, Кт1), можно управлять процессом усвоения знаний.

Нормативный уровень сформирован-ности навыков, умений, обобщенных способов профессиональных действий (операционально-деятельностного компонента компетентности) вполне достижим с опорой на полноту знаний данного этапа, при оценке с использованием показателей полнота и последовательность выполнения действий.

Однако оценка тех же элементов с использованием всех показателей продемонстрирует обучающемуся, что уровень усвоения теории явно недостаточный и позволяет достичь только псевдоуровня (на схеме обозначенном как Н′т1, Н′т2, Н′т3 и Н′П1, Н′П2, Н′П3. В результате коррекции на основе мониторинга требуемый уровень знаний, может быть, достигнут (первый виток спирали).

Несоответствие фактического и требуемого уровня практической подготовки приведет к преобладанию мотивов постижения над мотивами достижения и вызовет интерес к овладению знаниями (теорией) на новом уровне, соответствующем требованиям следующего формирующего этапа. Нормативный уровень формирующего этапа задается посредством социального заказа на подготовку выпускника, способного и готового самостоя- тельно на минимальном уровне выполнять профессиональную деятельность.

Этот уровень в теоретическом аспекте обеспечивается при достижении таких показателей усвоения знаний, как полнота, глубина, точность, что вызывает дополнительное мотивирующее воздействие на обучающегося как субъекта учебно-профессиональной деятельности.

В практическом аспекте достижение уровня усвоения компетенций «владение» предполагает сформированность навыков, умений, обобщенных способов профессиональных действий (профессиональных алгоритмов) с применением всего арсенала показателей – полноты, последовательности, точности, скорости и последовательность выполнения профессионального алгоритма. В том случае если уровень усвоения знаний остался прежним (псевдонормативным), достижение требуемого уровня не может быть обеспечено. Тогда необходимы очередной этап коррекции на основе мониторинга и достижения требуемого уровня знаний, а затем и навыков, умений, обобщенных способов профессиональных действий (второй виток спирали). Стимулирование на формирующем этапе достигается посредством коэффициентов, учитывающих несоответствие учебно-профессиональной и реальной профессиональной деятельности [6].

Личностно-преобразующий этап является завершающим в профессиональном образовании и в значительной мере осуществляется в виде практического (производственного) обучения. На этом этапе главной педагогической задачей является достижение такого уровня сформи-рованности учебно-профессиональных компетенций и профессионально важных качеств, который позволит будущему специалисту самостоятельно в период первичной профессиональной адаптации освоить на минимальном уровне полный объем профессиональной компетентности. Следовательно, и теоретическое и практическое обучение должно осуществляться с использованием в качестве показателей теории и практики нормативов реальной профессиональной деятельности. Выполнение этих требований обуславливает необходимость очередного погружения в теорию и является дополнительным мотивирующим фактором профессионального развития человека (третий виток спирали) [6].

Принцип означает выполнение таких требований (правил):

-

1. Закрепление теории практикой, но на новом качественном уровне теоретических знаний на основе осмысления процесса и результата практики.

-

2. Применение интегративных организационных форм, средств и методов, адекватных типу обучения и этапу формирования учебно-профессиональной компетентности, с одновременным выполнением требований эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности и социально-профессиональной мобильности выпускников в период первичной профессиональной адаптации [6].

Список литературы Проектирование образовательной системы на основе принципа «теория-практика-теория»

- Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М.: Просвещение, 1982. 192 с.

- Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. Челябинск: ОАО «Юж.-Урал. Кн. Изд-во», 2004. 176 с.

- Кива А.А., Косырев В.П., Кузнецов А.Н. Дидактическое проектирование на основе компетентностного подхода. М., 2005. 142 с.

- Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 400 с.

- Кубрушко П.Ф. Содержание профессионально-педагогического образования: моногр. М.: Гардарики, 2006. 207 с.

- Львов Л.В. Компетентностно-контекстная система подготовки специалистов с оперативным характером профессиональной деятельности: моногр. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2009. 286 с.

- Матушкин С.Е. Избранные педагогические сочинения. Челябинск: Челяб. дом печати, 2006. 396 с.

- Профессиональная педагогика: учеб. для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям; под. ред. С.Я. Батышева. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. 512 с.

- Психология развивающегося профессионально-образовательного пространства человека: коллект. моногр.; под ред. Э.Ф. Зеера. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2008. 239 с.

- Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2006. 240 с.