Проектирование системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Астрономия»

Автор: Колясникова Людмила Викторовна, Останина Ольга Олеговна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 2 (38), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен опыт применения одного из подходов к проектированию системы оценивания результатов обучения, основанного на организации формирующих и суммирующих оценочных мероприятий. Проектирование методического обеспечения оценочных мероприятий входит в состав методической деятельности педагога и представляет собой разработку паспорта оценочных средств и собственно комплекса оценочных средств по дисциплине. Паспорт оценочных средств представляет собой целостную модель системы оценивания по дисциплине, которая наполняется оценочными средствами в зависимости от концептуально-содержательного компонента, ресурсного обеспечения образовательного процесса, а также субъективных факторов. В рамках предложенного подхода нами разработаны оценочные средства по дисциплине «Астрономия» на основе ведущих положений теории педагогических измерений. В статье, в частности, рассмотрен алгоритм проектирования системы заданий в тестовой форме, показаны методические приемы разработки фасетных заданий, а также технология отбора содержания системы заданий с использованием технологических матриц.

Система оценивания результатов обучения, оценочные мероприятия, паспорт оценочных средств, системы заданий в тестовой форме, фасетный принцип разработки заданий, технологическая матрица теста

Короткий адрес: https://sciup.org/142237935

IDR: 142237935 | УДК: 372.016:52

Текст научной статьи Проектирование системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Астрономия»

Реализация основных профессиональных образовательных программ в рамках компетент-ностного подхода, ориентированного на формирование запланированных результатов, требует уделения особого внимания технологиям их оценивания. При определении объектов и предметов оценивания результатов обучения по общеобразовательным дисциплинам программ среднего профессионального образования дополнительно возникает проблема сопряжения компетентностных результатов освоения различных видов основных образовательных программ (образовательных программ среднего общего образования и образовательных программ среднего профессионального образования), а также предметных результатов.

С целью совершенствования подходов к реализации требований федерального государственного стандарта среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП СПО) в рамках проекта «Внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования» на базе и под руководством Института развития профессионального образования были разработаны методики преподавания по восьми общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения [1].

В частности, по общеобразовательной дисциплине «Астрономия» разработана методика преподавания, направленная на совершенствование организации обучения данной дисциплине, обеспечение преемственности основных образовательных программ среднего общего и среднего профессионального образования путем установления единых требований к содержанию, результатам и условиям реализации среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования [2].

Материалы и методы исследования

Проектирование содержания по дисциплине «Астрономия» осуществлялось с применением технологии «обратный дизайн», основная идея которой заключается в проектировании структуры содержания образования по дисциплине от результатов обучения с последующим формированием на их основе системы учебной деятельности, направленной на достижение запланированных результатов обучения; системы оценочных мероприятий, контролирующих достижение запланированных результатов обучения; системы учебных материалов, необходимых для организации обучения [3].

Проанализировав существующие подходы к проектированию системы оценивания результатов обучения по дисциплине, остановимся на одном из них, согласно которому последняя представляет собой комплекс учебных мероприятий — формирующих и суммирующих, согласованных с результатами обучения и направленных на их формирование и контроль достижения [4; 5].

Формирующие оценочные мероприятия — учебные и тренировочные задания, составляющие основу учебного процесса; должны быть направлены на формирование результатов обучения по дисциплине.

Суммирующие оценочные мероприятия должны позволить преподавателю однозначно определить, достигнут или не достигнут соответствующий результат обучения [6].

Если соотнести вид оценочного мероприятия и вид контроля по времени проведения в образовательном процессе, то мы приходим к выводу, что для текущего контроля усвоения учебного материала предназначены формирующие оценочные мероприятия, для рубежного (тематического) контроля и промежуточной аттестации — суммирующие оценочные мероприятия. Суммирующие оценочные мероприятия направлены на оценку уровня достижения ключевых результатов обучения по разделам дисциплины «Астрономия» и всему курсу в целом.

По результатам анализа научно-методической литературы, нормативных документов методами педагогического проектирования и моделирования, в частности прогностического и инструментального моделирования, была разработана методика проектирования системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Астрономия».

Результаты исследования и их обсуждение

Каждое проектируемое по дисциплине «Астрономия» оценочное мероприятие включает в себя набор оценочных средств. Поскольку в основу формулировки результатов обучения положена таксономия целей обучения в когнитивной области Б. Блума [7], то необходимо спроектировать дидактические средства для каждого запланированного уровня результатов.

Для формирования и проверки результатов обучения нижних уровней таксономии Б. Блума (уровни «запоминать», «понимать») используются системы заданий в тестовой форме, задания и задачи на понимание и интерпретацию информации, а также задания с очевидным способом решения. С усложнением уровня мыслительной деятельности задания усложняются и предполагают определение и выбор метода решения (уровень «применять»). Генеральная совокупность всех заданий по дисциплине представлена в фонде оценочных средств.

Для удобства структурирования и систематизации средств оценивания на первом этапе создания фонда оценочных средств разрабатывается паспорт или спецификация оценочных средств. Фрагмент паспорта оценочных средств по дисциплине «Астрономия» приведен в таблице 1 1 .

Как видно из таблицы, в паспорте оценочных средств производится четкое соотнесение запланированных результатов обучения с оценочными мероприятиями, причем, как уже говорилось выше, результаты сформулированы с помощью глаголов действия, соответствую- щих определенному уровню таксономии целей. Для каждого оценочного мероприятия запланированы оценочные средства. На следующем этапе разработки системы оценивания результатов обучения преподаватель наполняет фонд оценочных средств дидактическими заданиями в строгом соответствии с паспортом оценочных средств.

В настоящей статье приведем пример методических действий педагога по разработке тестовых оценочных средств.

Дело в том, что в отечественной дидактике в качестве устоявшейся терминологии в области применения тестовых материалов в образовательном процессе зачастую некорректно используется понятие теста. На наш взгляд, это упрощение производится либо из-за незнания большинством педагогов-практиков основ те-стологии, либо по привычке.

Укажем на различия между понятиями «система заданий в тестовой форме» и «педагогический тест».

«Педагогический тест — это система параллельных заданий равномерно возрастающей трудности, специфической формы, определенного содержания, создаваемая с целью аргументированной оценки уровня и структуры подготовленности обучаемых» [8, с. 11]. Тест может состоять только из тестовых заданий, к которым, в свою очередь, предъявляется ряд специфических требований [8].

Из вышесказанного следует, что совокупность заданий в тестовой форме с непроверенными статистическими методами свойствами не является тестом. В случае, когда не представляется возможным провести апробацию тестовых материалов и статистически обработать полученные результаты апробации, преподавателю предлагается применять для оценивания (но не измерения) результатов обучения систему заданий в тестовой форме.

Система заданий в тестовой форме — это содержательная система, охватывающая взаимосвязанные элементы знаний. Все задания, входящие в систему, должны отвечать следующим требованиям: краткость; правильность формы; технологичность; логическая форма высказывания; правильность расположения элементов задания; адекватность инструкции форме и содержанию задания. В. С. Аванесовым выделены и исследованы четыре основных вида систем заданий в тестовой форме: текстовые, ситуационные, цепные и тематические [8].

|

л 2 ф н s к л м г ф М Ч Ф U |

X £ ф cd Ч 2 к§ cd К Ф К К К m Л н к ф Ч Ф Ри К О 2 я § cd СП cd В В 2 Cd § И ф к СО £ CCS m с « и о 2 в ° 2 В CD и m о S Ф ни Н £ о 2 CD ф Н Ч £ со К ф о 00 2S 8 в cd Я я 2 м У о о и и CD 5Д я 3 я о О к |

cd о н о о § о д у 05 н ко 05 Рн t^ Cd А Д Рн в 5 2 8 |

|

гН 5 Л Рн |

К S ко о 2 ф Рн |

к© 2 В- о о и а ш S S О я |

|

л м н ф 5 я о Я я О |

Ч К S3 Cd Ф Ф у у Н К 2 ОО & ° КО ко § CD 2 я я о я а а д В a tt CD CD cd Я cd m Я Я я О Я „ к к 5 В 3 s 2 ^ ^ ® & & Щ г ^ч о с с § о $ я S й й У m 05 у К К о S 2 я S и и VO О cd Еч ^ ^ cd 8 VO S У Ч Ч С8Й^| U ^ ^ сч К ^^ „ ri rr—f- 1 а о • 3 • m CD О Л 0 2 8 0 9 и и и о 5 5 о 8 о о о |

58 i 1S д ОДО я я § & <О g S Ри ф 8^ ^ м в ё § ед а ° cd cd Ф У "8s 2. у К ё CD о Д 2 S ко cd о я а ^ ^ а " й а з ^ о -& ё О 8 О |

|

к В а а о * о ф р © ф 5 3 5 ^ Я О |

В Й 5 О ± 8 К S 2 и 2 О Й R Л о 10 и я к 2 2 2 я и ж 2 В Юж Я 2 о § я 5 О g cd cd Оч X е §ОиВя5Каи§с ё з я ^ 5 2 § 8 я 2 i R з g 5 ’о и й я § 5§E2u9Sgs8 Б н 0) о а ё о 3 3 (5 «=§ 2 1 ® ^Мк . = S8Ug.= S|gcg« gg 2 в н/§н t^ilgrs^ii Оя®§О9°О®99О8оО§о е § кие ? ке § S §е м §е ч£ |

.о ’В к о я а 2 я cd д * а § О я S ё т я а я * g ё я о а ^ g ” кВ ° ” a g к 2 8 5 § 8 д S д ° и § ё а од 2 2 н з . з u § й а я сч ^ ^ « £ а ^ - 3 d ^ | 8 „ • CD В *у Ф *р У О *р О Д 2 Я 2 В о 2 д " 0 2 Об aQ д щ в Я в о о в ко д |

|

2 л 2 ф н ф R № S М ф Г КФ Ф 3 Й ф Рн |

Р Д О A S р Ч Д О Ь у О ^ ко у у Cd Й Н S у К У со ^ S cd н Ц 3 ф Й ° s К 2 ^ m Й со у g cd .> «я я 3 S и я 2 9 и к « 2 к я ™ я з 2 2 о л S о я в ко у о gg ” ^ S 1 § а 5 ° К Щ q Р у Ри "2 ^ S 2 § а « В 2 а и ” а 2 к д 2 Л о Я В д Cd к о и о а я с ж я я я 2 В ж 5 ж 2 К 3 CD О к Я § ко ч д а® и и к х CD Я е Л о К ко X Я Од Д а м д о о О д 3 |

б 6 б т Cd я и а 2 " В 3 а § в 2 у Ч т у и я й та cd ж S В S g д д 2 д 5 2 Я S3 т 2 S В go 3^ g й § CD s О Щ О 53 Ж Д g „ 2 5 S “ И £ о ё 3 Й 5 S Д з Й Он м & к х у О v м В = § 1 йа s 0д >> д и в -& |

|

Л 2 Ф Н |

2 3 Л CD S CD CD о § cd Я Я О Н о а о Й к д кЗ о Щ к о . Я CD к д cd И Я 2 CD О О § 0) Н R Д |

CD ’В ко U ф ^ и 3 ^ g S 2 В я 2 Д CD О cd 5 Н X CD |

Суммирующее оценочное мероприятие (здесь и далее — СОМ). Формирующее оценочное мероприятие (здесь и далее — ФОМ). Оценочное средство (здесь и далее — ОС).

Окончание таблицы 1

|

л м н а 5 я я о Я у О |

00 о о а о 00 а гм и О |

6 Ад 3 св 2 О 2 е Й 3 s g 3« & К ja я ® Cd FT* О 5 n В ® 5 as я 2 5 5 g ^ a g 2 a В a 3 2 £ 5 S3 к и от ^ S°S CM g О 3 О 3 и О О я |

|

я я я к 5 ® В а Я Н а о * О ф ^ © ф 5 3 5 ^ О |

х 3 m » й О cd СК СК 15 К с ОО О cd у СК^ 3 = О А 5 И R у св У а СМ ^ ю • Q У к ® й cd Й Ogg 9 00 ^ |

а 5 я о а я § я 2 5 ® 2 ® 3 Й о щ 5 щ X у q ё 3 § о g | 6 о О 5 ^g g 5 В -3g&aB-|| § §« g а« “S^ogS® ® 8 = «pg g 5 g з 3 з g £ § g | я g д я R S S й йи « U g о g g g 5 HpgSspgg-^6 о s " s u я g is у о a c а к g ^Ц? 2°bli2s5“2^| 2 E 5 S|“[oS g“2S з s« o 3; is is об’а^^оякуоааа а я 5 O X P O 1> Ы *P св 5 S WHH5 *ио5ои*ит5 a V О 5 |

|

3 л 3 ф н ф R № S Я ф Г 1Ф О 3 Й ф Рн |

св Й « щ . cd >> 1=5 «в О 5 § s S 5 й я я в S а к Д R У ° а ® О О S 4 и К У cd М о 00 ж И cd м £ g и и „ Й св Я л Я S R н к s ^ и к |

еды 5 я у s O R a a О Su о мок a a a a * g g i g В я § s ” is a • g В о о н с к s я о к a g у а 3 „ щ Н 5 св я g у А О 00 К о m m о ^ к 3 2 ° Й о g Bogg Kgs Р Й g g 5 я и В § у у S § 2 ° с S о “ я 1 = 5 g« g ” 5 §"«Bg £>= g"« o^S е 8 8 2 и Й g о § |

|

Л 3 Ф Н |

и у 5 5 « о S а н О 2 5 m ° s 1 о о Н И |

Рассмотрим пример разработки тематической системы заданий в тестовой форме по дисциплине «Астрономия».

Тематическая система тестовых заданий — это совокупность заданий любой формы, созданная для контроля знаний по одной изученной теме (разделу). Тематическая система — одна из самых распространенных систем. Такие задания полезны для организации компьютерного само- контроля знаний по каждой изученной теме, могут использоваться как в качестве обучающего материала в рамках формирующих оценочных мероприятий, так и с целью контроля результатов освоения темы (раздела) в рамках суммирующих оценочных мероприятий.

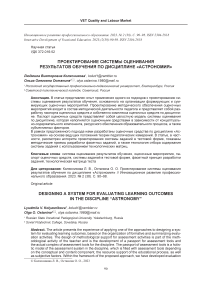

Последовательность проектирования тематической системы заданий в тестовой форме приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы проектирования тематической системы тестовых заданий

С методической точки зрения наиболее интересными представляются третий и четвертый этапы. Рассмотрим их более подробно.

Содержание заданий, включенных в процедуру тестирования, можно определить как оптимальное отображение содержания обучения в системе заданий в тестовой форме. Объем проверяемых знаний всегда меньше объема знаний, который предлагается обучающимся в процессе обучения. Проверяемые знания — это та часть содержания учебного материала, которая подлежит обязательному контролю в процессе обучения.

На данном этапе необходимо составить модель объекта педагогического тестирования. Если система заданий составляется по одному из разделов, раздел состоит из тем, необходимо определить вес каждой темы (по количеству часов в программе, по значимости той или иной темы для дальнейшего освоения учебного материала).

Если система заданий составляется по одной из тем, необходимо опираться на классификацию понятий и структуру содержания учебного материала (спецификация учебных элементов, граф учебной информации). Далее определяется количество учебных элементов, подлежащих контролю, и их процентное соотношение.

Уровень усвоения проверяемых знаний определяется на основе таксономии целей Б. Блума.

Результатом преобразования учебного материала в содержание проектируемой системы заданий в тестовой форме может являться технологическая матрица, понимаемая как модель объекта педагогического тестирования.

Пример двухмерной технологической матрицы для проектируемой системы тематических заданий по разделу 1 «Солнечная система» приведен в таблице 2.

Таблица 2

Двухмерная технологическая матрица планирования содержания теста, включающая уровни усвоения знаний

|

Уровень усвоения (по Б. Блуму) |

Номера учебных элементов* |

Количество заданий в тесте |

||

|

Т1.1 |

Т1.2 |

Т1.3 |

||

|

1. Знание |

3 |

1 |

7 |

11 |

|

2. Понимание |

— |

5 |

4 |

9 |

|

3. Применение |

— |

— |

— |

0 |

|

Количество заданий в тесте |

3 |

6 |

11 |

20 |

* В качестве учебных элементов теста рубежного контроля выбираются темы раздела 1:

– тема 1.1 «Наблюдаемые явления Солнечной системы»;

– тема 1.2 «Небесная механика тел Солнечной системы»;

– тема 1.3 «Строение Солнечной системы».

Из приведенной матрицы видно, что задания в тестовой форме распределены не только по содержательным линиям, но и по уровням усвоения учебного материала. Примерно одинаковое число заданий будут проверять уровни «знание» и «понимание».

Задания уровня «применение» в описанной системе тематических заданий отсутствуют, так как этот уровень проверяется ситуационными заданиями суммирующего оценочного мероприятия, а также заданиями текущего контроля в рамках формирующих оценочных мероприятий.

На этапе разработки базы заданий в тестовой форме необходимо выбрать формы заданий, которые будут использоваться в тестировании.

Для того чтобы на одном содержательном материале можно было составить несколько вариантов, для организации тестирования конструируют базу заданий в тестовой форме. Если есть компьютерные программы генерации тестов, то в программу создания теста вводится база, включающая в себя параллельные по содержанию и трудности варианты одного и того же задания. Это означает, что проверка знания признаков, свойств, состава, функций однотипных объектов может быть организована на базе одного и того же задания, меняющего в своем тексте только название этих объектов. Эти задания называют фасетными, т. е. имеющими переменные элементы.

Применение фасетного принципа при создании баз заданий в тестовой форме позволяет создать систему учебных заданий по дисциплине, которую можно применять в режиме самоподготовки студентов. Особенно такие базы становятся актуальными при организации электронного, дистанционного и смешанного обучения, в которых особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов.

Фасетная часть задания заключается в фигурные скобки, фасеты отделены друг от друга точкой с запятой. При формировании задания для организации тестирования автором или компьютерной программой для варианта готового задания, предъявляемого испытуемому, берется один фасет из фасетной части, вся остальная конструкция задания остается без изменения. Если фасетов много и, соответственно, много вариантов ответа, то ограничивается их максимальное количество.

Приведем пример системы заданий в тестовой форме, включающей фасетные задания по теме «Состав и строение Солнца».

Выберите в каждом задании один правильный ответ

-

1. {нижний слой солнечной атмосферы, толщиной 300–400 километров; верхний слой солнечной атмосферы, протяженностью несколько миллионов километров; внутренняя часть солнечной атмосферы, толщиной 2500 километров} называется

-

а) фотосфера

-

б) хромосфера

-

в) солнечная корона

-

2. {предложил гелиоцентрическую систему мира, согласно которой центром Вселенной является Солнце; объявил об открытии пятен на Солнце; утверждал, что Солнце — только одна из звезд}

-

а) Дж. Бруно

-

б) Г. Галилей

-

в) Н. Коперник

-

3. {нижний слой звездной атмосферы; внешняя оболочка Солнца; самая горячая часть Солнца} называется

-

а) ядро

-

б) фотосфера

-

в) хромосфера

-

4. {непрерывный свет видимого спектра формируется; термоядерные реакции происходят; горячие выбросы-спикулы происходят} в

-

а) короне

-

б) фотосфере

-

в) хромосфере

-

5. Температура {более 10 млн К; до 10 000 К; до 6000 К} в

-

-

а) ядре

-

б) фотосфере

-

в) хромосфере

-

6. {поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны; свечение, возникающее в определенных слоях атмосферы вследствие взаимодействия ее магнитного поля с частицами солнечного ветра; процесс взрывного характера в атмосфере звезды, при котором выделяется огромная энергия (световая, тепловая, кинетическая)} — это

-

а) солнечный ветер

-

б) полярное сияние

-

в) солнечные вспышки

-

7. {суммарная мощность солнечного излучения; полное количество энергии, излучаемой Солнцем по всем направлениям за единицу времени; числовая характеристика яркости небесного светила}

-

а) блеск

-

б) светимость

-

в) солнечная постоянная

Как видно из приведенного примера, каждое фасетное задание может быть преобразовано в нескольких вариантов одного задания тестовой системы. При организации автоматизированного тематического контроля появляется возможность генерации большого количества вариантов теста, при этом задания, полученные из фасета, будут равноценны по содержанию и трудности.

Заключение

Проектирование системы оценивания результатов обучения по дисциплине является важным видом методической деятельности педагога и должно осуществляться научно обоснованно. В противном случае, невозможно доказательно определить, насколько точно педагогу удастся оценить достижение студентом запланированных результатов обучения на каждом этапе изучения дисциплины. В статье мы рассмотрели возможный подход к проектированию системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Астрономия», остановившись более детально на методических приемах, использование которых повышает технологичность процесса проектирования.

Список литературы Проектирование системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Астрономия»

- Внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования: Результаты работ ГЗ и ЦС 2021 // Институт развития профессионального образования. URL: https://firpo.ru/activities/work-2021/work_6/.

- Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» / О. Ю. Семенов, Л. В. Колясникова, Л. М. Гранкина, О. О. Останина, В. И. Юмшина. М. : ИРПО, 2022. URL: h_8ad651175f3d7d2bae8f681ebcd1442e (firpo.ru).

- Велединская С. Б., Дорофеева М. Ю. Смешанное обучение: технология проектирования учебного процесса // Открытое и дистанционное образование. 2015. № 2. С. 12-19.

- Антонова К. Н., Тырхеева Н. С. К вопросу о соотношении формирующего и суммирующего оценивания в контексте профессионально-ориентированного обучения иностранному языку // Профессионально-ориентированное обучение языкам: реальность и перспективы : сб. статей Ежегод. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. СПб., 2021. С. 221-227.

- Золотовицкая Ю. Ю. Формирующее оценивание как механизм достижения планируемых образовательных результатов: профессиональная готовность педагогов // Вестник педагогических инноваций. 2022. № 2 (66). С. 29-36.

- Крылова О. Н., Бойцова Е. Г. Технология формирующего оценивания в современной школе : учеб.-метод. пособие. СПб. : КАРО, 2015. 128 с.

- Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта : моногр. М. : Луч, 2016. 640 с.

- Аванесов В. С. Форма тестовых заданий : учеб. пособие. М. : Центр тестирования, 2006. 156 с.