Проектный подход как условие реализации бизнес-ориентированного обучения в СПО

Автор: Берсенева Елена Валерьевна, Перевозов Ольга Владимировна, Галеева Нина Сергеевна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 2 (26), 2020 года.

Бесплатный доступ

Стратегия развития профессионального образования сегодня тесно связана с реализацией национальных проектов. Для достижения конкурентной устойчивости на образовательном рынке любая ПОО должна пересматривать содержание образовательного процесса с учетом новых требований бизнеса. В статье рассматривается понимание проектного подхода как ведущего инструмента, приближающего результаты образования к новым бизнес-ориентированным компетенциям, необходимым выпускникам для успешного вхождения в профессию и развития профессиональной мобильности. Представлен анализ основных подходов и положений в области современного профессионального образования, приведены результаты статистической обработки вопроса и предложены меры для усиления практической направленности ПОО во взаимодействии с реалиями современного бизнеса

Бизнес-образование, обучение в спо, проектный подход, условия реализации образования, педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/142228217

IDR: 142228217 | УДК: 377.1

Текст научной статьи Проектный подход как условие реализации бизнес-ориентированного обучения в СПО

Актуальность заявленной темы объясняется множеством факторов, в число которых входит турбулентность экономики, высокие требования работодателей на рынке труда, тотальная цифровизация процессов, глобализация стратегий. Рассмотрим некоторые факторы актуальности более детально. В современных условиях динамично развивающей экономической среды все большее внимание привлекают подходы, которые для образования являются достаточно новыми.

Так, на смену классическим подходам (процессный, деятельностный, системный) пришли более современные (полипарадигмальный, синергетический, компетентностный), но и они в полной мере не обеспечили формирование педагогических условий, отвечающих новым требованиям к результатам подготовки студентов, выпускающихся из профессиональных образовательных организаций.

Потребовались подходы, которые показали свою эффективность как в менеджменте, так и в практике бизнеса. К таким эффективным подходам управления относится, прежде всего, проектное управление, то есть проектный подход, который сегодня является одинаково признанным как в кругах теоретиков образования, так и в кругах действующих практиков бизнеса. Еще одним фактором актуальности выбранной темы является высокая скорость развития системы СПО, продиктованная новыми государственными стратегиями, программами, национальными проектами и профессиональными движениями. Все эти глобальные документы можно рассмотреть как единый проект по модернизации педагогических условий для нового поколения выпускников.

Мы видим, что в данном случае проект выступает как центральный системообразующий фактор взаимодействия всех субъектов образования, государства и экономики, что еще раз подчеркивает целесообразность и актуальность введения проектного подхода в образовательное пространство СПО.

Следует отметить, что для системы СПО понимание проекта не является абсолютно новым и упоминание этого метода уже встречалось в психолого-педагогической литературе. Если рассмотреть историю вопроса, то можно сказать, что сегодня наработана теоретическая база, от которой можно оттолкнуться для развития новых педагогических идей. Впервые к проектам в СПО стали обращаться при работе с научными исследованиями, в рамках отдельных дисциплин, на которых ставились практикоориентированные поисково-исследовательские задачи [1]. Так, например, Н. П. Бельская отмечала, что существует необходимость формировать исследовательские компетенции студентов, формируя навыки самостоятельной аналитической и проективной деятельности в разрезе такой дисциплины, как «Основы исследовательской деятельности», и приводила достаточно убедительные аргументы в пользу своей мысли. О важности привлечения студентов к проектам говорила Н. В. Мормужева, ссылаясь на тот факт, что проект любого уровня и вида всегда положительно влияет на мотивацию обучения студентов профессиональных учреждений [2]. Связано это всегда с тем, что в процессе реализации проекта всегда присутствует интерес, стремление к получению нового уникального результата, конечный вид которого неизвестен студенту порой до самой стадии завершения проекта.

Участие в проектной деятельности даже в условиях реализации учебных и тренировочных проектов всегда значительно повышает профессиональную конкурентоспособность студента СПО, так как большая часть проектов помогает выстраивать ценностные профессиональные ориентиры и лучше понимать свои способности в совокупности проявленных знаний, умений и личностно важных качеств. Более подробно доводы в эту пользу были приведены нами в ранее написанных трудах [3].

Считаем, что идеи проектного обучения (проектного подхода) будут набирать популярность, так как при внедрении такой методики студенты не только глубже осваивают полученные на занятиях знания, но и могут осуществлять профессиональное самоопределение, реализуя различные функции и роли, возложенные на них в ходе работы команды проекта.

Важность самоопределения через призму проекта подчеркнута Е. П. Сичинским, который понимает профессиональное самоопределение как процесс, «…где действуют многочисленные игроки, которые пытаются… влиять на личность, которая… осуществляет выбор профессии» [4, с. 10]. Подобное самоопределение испытывает студент, участвуя в разработке и реализации любого проекта.

Большое значение имеет в данном случае ценностно-ориентационный контекст, в рамках которого заявлен и функционирует проект. То есть мы можем утверждать, что участие в проектном обучении в конечном итоге влияет даже на уровень сформированной квалификации выпускника, что является особенно ценным для экономики региона, которая сегодня заинтересована в конкурентоспособных кадрах.

Подтверждение нашей мысли мы находим в работе Е. П. Сичинского и И. Р. Сташкевич «Прогноз потребности в квалифицированных кадрах для цифровой экономики региона», где сформулировано очень важное заключение: «перед системой образования поставлена амбициозная задача: за 6 лет увеличить в 3,5 раза количество выпускников системы профессионального образования», и речь идет о том, что уровень подготовки таких выпускников должен быть особенным и соответствовать задачам цифровой экономики [5, с. 25].

Считаем, что условно такую задачу решает проектный подход, в котором, помимо разных категорий специалистов, приоритет принадлежит «айтишникам», формирующим программное обеспечение и автоматизацию процессов в управлении проектами (например, разработка программного продукта Project Management). Далее эту мысль более глубоко и обоснованно развивает И. Р. Сташкевич в работе «Условия подготовки кадров для цифровой экономики в среднем профессиональном образовании» [6].

Не менее важным запросом к современному образованию является его ориентир на реальный сектор бизнеса, что сегодня характеризуется таким термином, как «бизнес-ориентированное обучение». Важными для работодателя являются не базовые знания выпускника, а его сформированные навыки, в том числе навыки в области предпринимательства. Работодателю нужен не просто человек с набором разрозненных знаний и умений, а готовый конкурентоспособный специалист в вопросах предпринимательства.

С этой задачей, на наш взгляд, также легко справляется проектный подход, который в числе своих разновидностей имеет и бизнес-про-екты учебного формата, которые легко можно реализовать на отдельных профессиональных модулях (например, «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»), а также в ходе изучения других дисциплин экономического цикла. Подтверждение нашим мыслям мы находим в научном труде по моделированию процесса формирования компетенций предпринимательской деятельности у студентов, обучающихся по специальностям технического профиля [7]. В данном исследовании авторы формулируют ряд важных идей:

-

1) «практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь» [7, с. 207];

-

2) «…предпринимательское образование, приближенное к жизни, пронизанное знанием экономических реалий, социальных проблем, основанное на опыте самостоятельной

практиче ской деятельности, как способ распространения базовых предпринимательских знаний; средство формирования человеческого капитала, инструмент адаптации молодого человека к социально-экономическим изменениям имеет существенное значение для социально-экономических преобразований и будущего России» [7, с. 207].

Обобщая наши поиски по методологии проектного управления в образовании, мы, соглашаясь с идеями И. Р. Сташкевич, подчеркиваем необходимость проектно-технологического принципа в профессиональной подготовке выпускников как одного из ведущих факторов в эффективной реализации бизнес-ориентиро-ванного обучения и его прямой проекции на молодежное предпринимательство [8].

Исходя из заявленной актуальности и степени проработки вопроса, мы сформулировали цель нашей статьи — обоснование проектного подхода как обязательного педагогического условия для реализации бизнес-ориентированно-го обучения в СПО. Объектом нашего исследования в данной статье выступает сама система профессионального образования, а предметом для изучения — бизнес-ориентированное обучение. Задачей нашей статьи стало обоснование важности применения проектного подхода в развитии предпринимательских компетенций у студентов для успешной профессиональной самореализации на рынке труда.

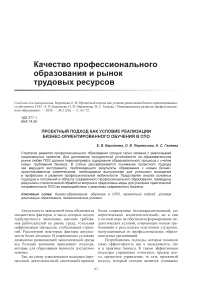

Для развития нашей идеи мы провели анализ текущей ситуации в системе СПО по вопросу мотивационной ориентированности студентов на научно-поисковую и проектную деятельность

и Да

□ Нет

□ Примерно, условно

Понимаете ли вы, что такое "наука" и "НИД"?

курс 4

курс курс 3

курс

Рис. 1. Оценка понимания науки студентами в рамках проектной работы

и установили некоторые противоречия. В качестве респондентов нами были выбраны студенты Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли и студенты «МИ-ДИС». Рассмотрим подробнее. Сегодня существует много методик и подходов к организации исследовательской деятельности студента, множество авторов предлагают пути повышения эффективности этого процесса [1; 2]. Но, несмотря на прилагаемые усилия, наука остается «скучной» и «страшной» в понимании студента. При проведении беседы и анкетировании, например, многие затруднились объяснить свое понимание терминов «наука» и «научно-иссле- довательская деятельность»; некоторые сказали, что записывали определение, но сейчас не помнят. То есть очевидно, что обращение к науке происходит на достаточно формальном уровне, возможно в рамках отдельно взятых дисциплин (например, «Основы исследовательской деятельности»). Интересной оказалась статистика этого вопроса (рис. 1).

Очевидно, что сложно формировать мотивацию студента к тому, что ему совсем непонятно. Был задан вопрос: «Что осложняет понимание и почему?», и результаты опроса позволили сгруппировать некоторые барьеры и их причины (табл. 1).

Таблица 1

Барьеры, усложняющие понимание студентами НИД, и их причины

|

Барьеры |

Причины |

|

Скучное разъяснение материала (без примеров, зачитывание с листа) |

Сам педагог не увлечен тем, что рассказывает |

|

Непонятные примеры, сложные для доступного восприятия |

У педагога нет научной степени, сам очень условно представляет содержание отдельных научных категорий |

|

Очень быстро и много записывается терминов |

Ограничение по времени (формат пары и выделенных часов на отдельные темы) |

|

Неясность результатов за научные усилия |

Педагог не предлагает стимулы (бонусы) за усилия |

|

Сложность с поиском доступной научной информации |

Сам педагог не владеет знаниями о возможностях НЭБ, возможностях интернет-источников, отсылка идет к печатным изданиям в библиотеке |

|

Неинтересные темы для исследований (навязываемые, назначаемые) |

Педагог предлагает то, что понятно и, возможно, интересно и актуально для него |

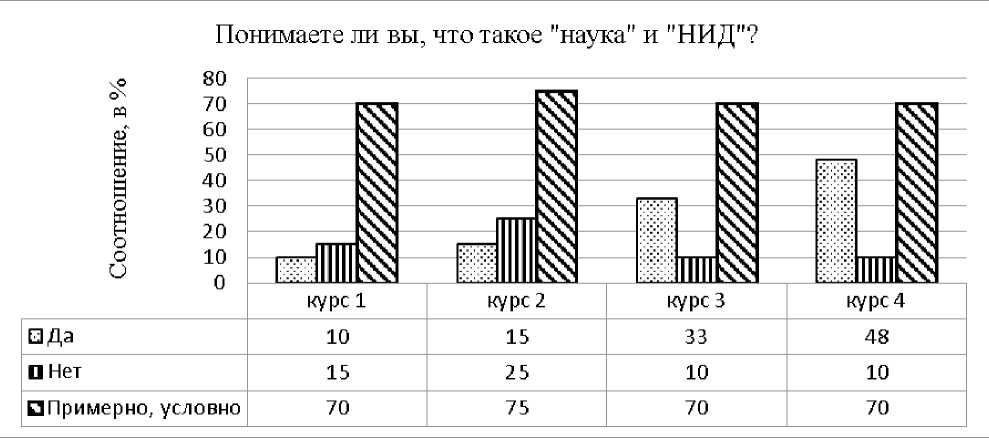

Как видим, практически все барьеры имеют причину, которую можно обобщить как «личность педагога», его личностное влияние на данный процесс. При этом, задавая вопрос «Важно ли для вас личное влияние и постоянная помощь педагога в НИД?», мы услышали, что, вне зависимости от курса, преобладают ответы «да» и «же- лательно» (рис. 2). То есть мы можем констатировать, что нежелание студентов становиться участниками реализации проектов объясняется личной некомпетентностью педагога, вовлекающего студента в данные проектные виды деятельности. Для устранения такого противоречия мы рекомендуем следующие возможности (табл. 2).

Таблица 2

Способы повышения научной мотивации студентов к поисково-исследовательской и проектной деятельности

|

Способ мотивации |

Ожидаемый результат |

Запрет |

|

Выбор педагогом очень четких и понятных аргументов и мотивов для студента |

Появляются ориентиры и понимание альтернатив в его научной траектории |

«Надо для зачета», «в жизни пригодится», «за отработку пропусков» |

|

Ориентир на результат, на новое знание в ходе НИД |

Студент перестанет зацикливаться только на оценке |

«Тебе же надо тройку отработать», «чтобы от группы не отставал» |

|

Тесная «связка» студента и преподавателя на этапе реализации НИД |

Вместе понимают пробелы и слабые звенья своей НИД, встречи по совместной потребности и инициативе |

«По третьим четвергам с 14 до 15 часов подходи», «подходи, если возникнут вопросы» |

|

Уважение к личности и способностям студента |

Уверенность студента в своих намерениях, стремление к саморазвитию, расширение кругозора и усиление интереса |

«Я же тебе говорила, что не потянешь!», «зачем только взялся», «так и знала, что все сорвешь» |

|

Мотивация личным примером, личным опытом |

Отсутствие расхождения между словами и требованиями и совместным поиском |

«Ты бестолковый», «ты невнимательный», «ты…» |

|

Свобода выбора тем и направлений |

Появляется новое поле проблем, новое поле понятий и категорий, соответствующих современному состоянию цифрового общества |

«Выбирай из перечня разработанных тем», «вопросы для исследования есть в методичке»… |

Мы видим, что все рассмотренные нами способы достаточно просты и полностью привязаны к тому, как ситуация развивается и корректируется педагогом. То есть личностные факторы оказывают прямое влияние на степень вовлеченности и мотивации студента. Для проектного управления личность модератора (координатора проекта) несет более 60 % конечного успеха.

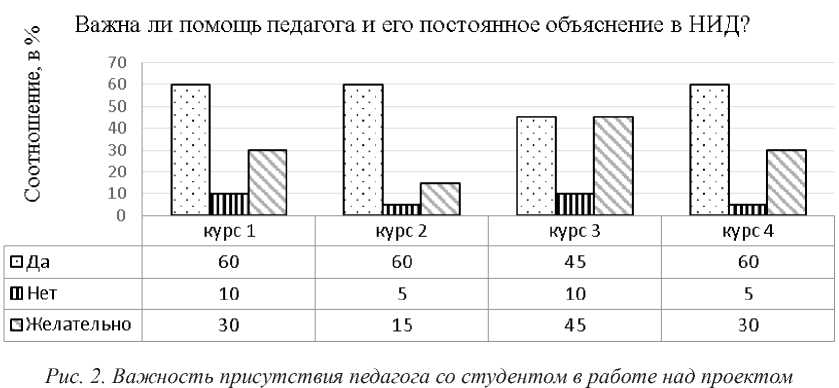

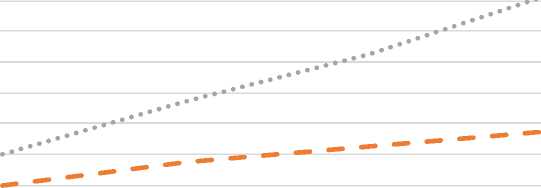

Мы предполагали, что личностные характеристики и компетенции педагога важны для студентов не менее, чем другие условия эффективной реализации проекта. Для подтверждения нашей идеи мы также провели опрос и беседу с респондентами и доказали ее эвристическим и аналитическим способом. На рисунке 3 представлены итоги опроса среди студентов по поводу желаемых и ожидаемых компетенций, необходимых педагогу, для того чтобы формировать научный интерес и мотивацию к проектам. Как видим, отмечается существенная разница между этими показателями. Причем особо «слабым» является критерий личной увлеченности и желания помочь, а также критерий личной цифровой грамотности педагога.

Рис. 3. Желаемые и фактические компетенции педагога в проектной работе

Так как проект является на текущий момент очевидным приоритетом в формировании педагогических условий образовательной среды, то необходимо помнить и о средствах формирования и наполнения этой среды.

Бизнес-ориентированное обучение сегодня предполагает переход образования в цифровую среду практически на 90 %. Это связано не только с общими тенденциями цифровизации глобальных экономических процессов, но и с тем, что 90 % бизнеса сегодня также трансформируется в цифровую среду. Доминирующая часть реализуемых национальных проектов сегодня модифицирована под реалии цифровой экономики, поэтому в системе СПО также меняется структура и содержание учебных проектов. Это отражается на его усложнении и предъявлении более высоких требований ко всем участникам команды проекта. Управление коммуникациями и иными ресурсами в проекте сегодня переходит в плоскость виртуальных отношений. С начала инициации проекта и до его внедрения радикально меняются каналы поиска и обработки информации. Это преобразование, кроме того, требует дополнительных умений и навыков от обучающихся, а также более высоких педагогических компетенций от преподавателей.

Интересными оказались результаты наблюдений за динамикой и трансформацией приоритетов в источниках информации при работе студентов в проекте (рис. 4). Мы задали вопрос: «Какой источник информации вы считаете более качественным, надежным и достоверным в работе по проекту?».

Источники формирования знаний в проектной работе

Цифровая среда

Педа гог

Учебники

|

2018год |

2019 год |

2020 год |

Прогноз 2021 год |

|

20 |

40 |

60 |

90 |

|

50 |

50 |

60 |

65 |

|

30 |

45 |

45 |

50 |

Рис. 4. Предпочтения студентов по качеству и надежности источников в проектной работе

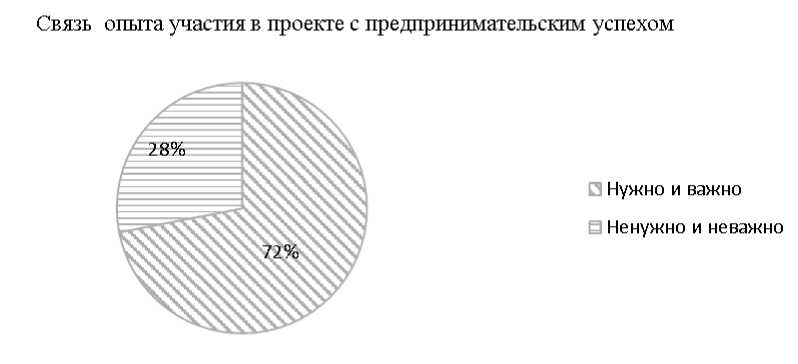

Мы видим, что интерес студентов к информации в учебниках сегодня имеет вес менее 50 %, что объясняется тотальным запаздыванием печатной информации по отношению к реалиям общественно-экономических процессов. В то же время отмечаем, что роль и вес педагога как наставника и координатора проекта сохраняют для студента актуальность и являются достаточно высокими и на текущий момент, и на прогнозные перспективы. Сохранение личностного начала в успехе реализации проекта является очень высоким, приближающимся к 100%-му идеалу. Но абсолютным лидером среди источников для современного студента является сегодня медиасреда, динамика популярности которой растет с геометрической прогрессией. Мы видим, что проектный подход развивает в студенте компетенции, формирующие его цифровую грамотность, которая лежит сегодня в основе предпринимательской культуры. Резюмируя вышеперечисленные доводы, мы можем утверждать, что именно в проектной работе у студентов СПО формируются те компетенции, которые обеспечивают и его предпринимательские задатки, и профессиональную мобильность. Мы также утверждаем, что именно в рамках проектного подхода наиболее эффективно решаются задачи исследовательского и аналитического характера, развивается стратегическое и клиповое мышление, а значит, проектный подход формирует такие педагогические условия, которые важны для бизнес-ориентированного обучения. Далее мы провели опрос среди студентов на предмет понимания важности опыта участия в проектах. Вопрос звучал так: «Важен

(нужен) ли опыт участия в различных проектах во время обучения для дальнейшей профессиональной мобильности и предпринимательского успеха?». Ответы распределились следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Мнение студентов о необходимости участия в проектах

Выяснилось, что 72 % студентов расценивают опыт участия в проектах как основу предпринимательского успеха, а также личностного и профессионального развития, то есть однозначно считают, что такой опыт и нужен, и важен. В то же время 28 % студентов считают, что участие в проектах во время обучения не является важным и нужным для непосредственного обеспечения предпринимательского успеха.

Аргументы по отрицанию приводились различные: например, в учебных проектах нет понимания реалий современного бизнеса.

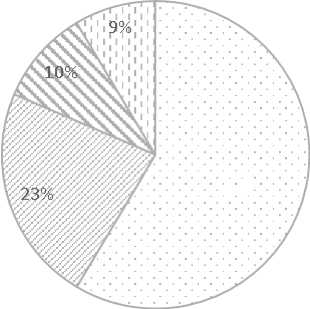

Далее был задан уточняющий вопрос: «Важно ли, чтобы проекты во время учебы были максимально приближены и адаптированы к реалиям бизнеса, то есть были именно бизнес-ориентированными?». Ответы распределились следующим образом (рис. 6).

□ Нужной важно В Ненужно и неважно ПЗатрудняюсь ВЖелательно

Рис. 6. Мнение студентов о необходимости связи учебных проектов с бизнес-ориентированным контекстом

Мы видим, что однозначно необходимость связи признают 58 % студентов, 10 % опрошенных не могут выразить личную позицию, а 9 % опрошенных считают, что это требование желательно. В то же время 23 % студентов считают, что такая привязка не нужна и не важна, так как опыт участия в любом проекте (не только бизнес-ориентированном) дает возможность сформировать необходимые организаторские навыки; сама по себе проектная деятельность и проектное управление формируют в студенте дисциплину и самоорганизацию. Таким образом, мы сформулировали предположение о том, что в проектном подходе у студента при реализации проектной деятельности формируются предпринимательские компетенции. Для подтверждения предположения мы выбрали четыре группы студентов. Первая группа (№ 1) не принимала участия в проектной работе никоим образом и обучалась на основе классических методов и подходов. Вторая группа (№ 2) принимала участие в учебных проектах исследовательской направленности. Третья груп- па (№ 3) принимала участие в учебных биз-нес-ориентированных проектах, а четвертая группа (№ 4) принимала участие в подготовке реального бизнес-проекта для чемпионата WorldSkills (Молодые профессионалы). Время эксперимента мы ограничили тремя месяцами (сентябрь — ноябрь 2019 года). По окончании этого времени все студенты прошли тест на определение уровня сформированности предпринимательских компетенций. Результат представлен в таблице 3.

Таблица 3

Динамика уровней сформированности предпринимательских компетенций

|

Группа, (чел.) |

Этапы эксперимента |

Уровень сформированности |

Средний и высокий, сумма % |

|||||

|

Низкий |

Средний |

Высокий |

||||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|||

|

№ 1 (20) |

начало |

10 |

34,4 |

17 |

58,6 |

2 |

7,0 |

65,6 |

|

конец |

9 |

31,0 |

17 |

58,6 |

3 |

10,4 |

69,0 |

|

|

динамика |

–1 |

–3,4 |

0 |

0,0 |

+1 |

+3,4 |

+3,4 |

|

|

№ 2 (22) |

начало |

11 |

37,0 |

17 |

56,1 |

2 |

6,9 |

63,0 |

|

конец |

8 |

26,4 |

19 |

63,3 |

3 |

10,0 |

73,3 |

|

|

динамика |

–3 |

–10,6 |

+2 |

+7,2 |

+1 |

+2,8 |

+10,0 |

|

|

№ 3 (23) |

начало |

10 |

35,7 |

16 |

57,1 |

2 |

7,2 |

64,3 |

|

конец |

6 |

21,4 |

19 |

67,9 |

3 |

10,7 |

78,6 |

|

|

динамика |

–4 |

–14,3 |

+3 |

+10,8 |

+1 |

+3,5 |

+14,3 |

|

|

№ 4 (20) |

начало |

10 |

34,3 |

17 |

58,6 |

2 |

7,0 |

65,6 |

|

конец |

4 |

14,0 |

22 |

76,0 |

3 |

10,0 |

86,0 |

|

|

динамика |

–6 |

–20,3 |

+5 |

+17,4 |

+1 |

+3,0 |

+20,4 |

|

Мы подтвердили, что максимальная эффективность формирования предпринимательских компетенций была достигнута именно в той группе, которая занималась подготовкой и реализацией реального бизнес-проекта для чемпионата WorldSkills (Молодые профессионалы).

Таким образом, мы можем утверждать, что проектный подход сегодня является обязательным условием реализации бизнес-ори-ентированного обучения в СПО и гарантирует достижение уровня предпринимательских компетенций до конкурентоспособного в условиях современного рынка труда.

Список литературы Проектный подход как условие реализации бизнес-ориентированного обучения в СПО

- Бельская, Н. П. Основы научного исследования: учеб. пособие / Н. П. Бельская. - Москва: Флинта, 2018. - 231 c. - 978-5-7996-1118-7 ISBN: 978-5-7996-1118-7

- Мормужева, Н. В. Мотивация обучения студентов профессиональных учреждений / Н. В. Мормужева // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV Международ. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2013. - С. 160-163

- Перевозова, О. В. Управление конкурентоспособностью менеджеров на рынке тру-да: особенности реализации управленческого потенциала / О. В. Перевозова. - Челябинск, 2018. - 112 с

- Сичинский, Е. П. Профессиональное самоопределение молодежи: ценностно-ориентационный контекст / Е. П. Сичинский // Инновационное развитие профессионального образования. - 2016. - № 2 (10). - С. 9-12

- Сичинский, Е. П. Прогноз потребности в квалифицированных кадрах для цифровой экономики региона / Е. П. Сичинский, И. Р. Сташкевич // Инновационное развитие профессионального образования. - 2019. - № 2 (22). - С. 23-30

- Сташкевич, И. Р. Условия подготовки кадров для цифровой экономики в среднем профессиональном образовании / И. Р. Сташкевич // Кадры для цифровой экономики: материалы IV Международ. науч.-практ. конф. "Среднее профессиональное образование в информационном обществе". - 2019. - С. 9-14

- Сташкевич, И. Р. Модель формирования компетенций предпринимательской деятельности у студентов, обучающихся по специальностям технического профиля / И. Р. Сташкевич, Е. А. Серебренникова // Мир науки, культуры, образования. - 2013. - № 3 (40). - C. 207-209

- Сташкевич, И. Р. Проектно-технологический принцип профессионального обучения и его компьютерная реализация / И. Р. Сташкевич; Юж.-Урал. науч.-образоват. центр Рос. акад. Образования; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Челяб. гос. ун-т". - Челябинск, 2003. - (Сер. "Педагогическая теория и практика")